- Иностранная пресса о России и не только

- Майкл Томсен | Daily Mail

- Растения тоже чувствуют боль, доказали ученые

- Могут ли растения чувствовать боль?

- Растения умеют реагировать

- Что будет, если ударить растение током?

- У растений нет нервной системы

- Так чувствуют ли растения боль?

- Осознают ли растения повреждения?

- Что «чувствуют» растения

- Что «чувствуют» растения

- Введение

- Что чувствуют растения?

- Заключение

Иностранная пресса о России и не только

|

|

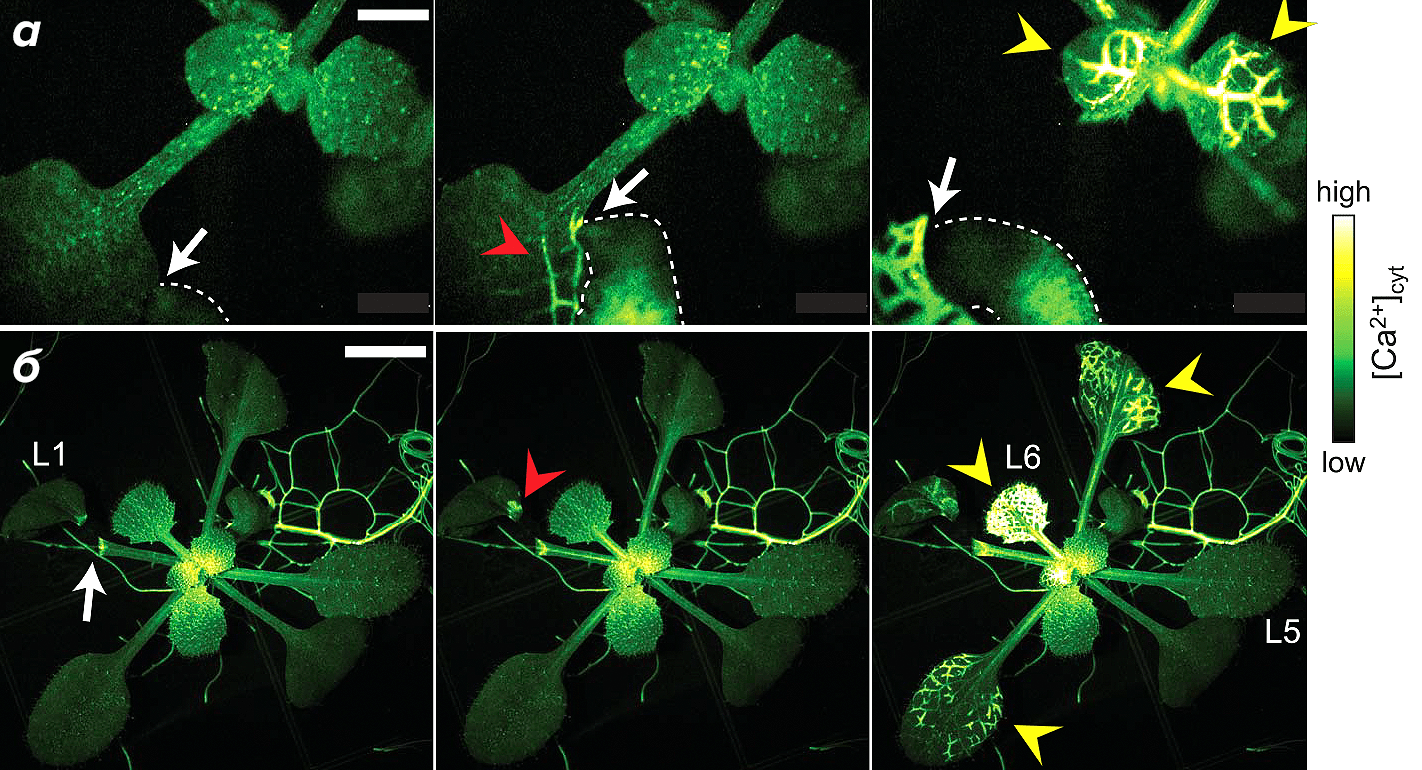

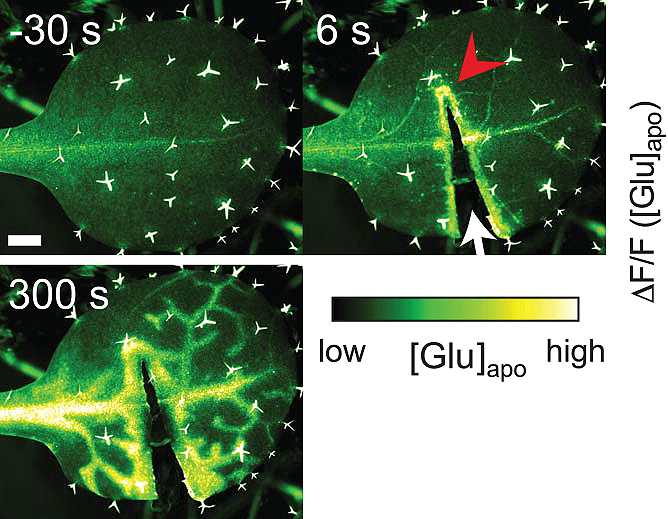

Майкл Томсен | Daily MailРастения тоже чувствуют боль, доказали ученые«Группа ученых из Тель-Авивского университета обнаружила, что некоторые растения издают высокочастотный звук, свидетельствующий о боли, когда они подвергаются стрессу со стороны окружающей среды. Исследователи протестировали растения томата и табака, лишив их воды и надрезая их стебли, а затем записывая их реакцию с помощью микрофона, расположенного на расстоянии десяти сантиметров», — передает Daily Mail. «В обоих случаях они обнаружили, что растения начали издавать ультразвуковые звуки в диапазоне от 20 до 100 килогерц, которые, по их мнению, могут сигнализировать об их бедствии другим растениям и организмам, находящимся в непосредственной близости от них», — говорится в статье. «Когда исследователи надрезали стебель растения томата, они обнаружили, что в течение часа он издал 25 ультразвуковых сигналов бедствия. Растение табака издавало 15 сигналов бедствия, когда надрезали их стебель. Когда исследователи лишали каждое из растений воды, растения томата издавали еще больше звуков бедствия — 35 за один час, а растения табака — 11», — передает газета. «Также растения, как представляется, реагировали на различные источники стресса различной интенсивностью звука. Ученые заметили, что растения табака издавали более громкий звук, когда их лишали воды, чем когда им надрезали стебель. Растения, которые не сталкивались с непосредственной угрозой или ущербом со стороны окружающей среды, издавали менее одного ультразвукового звука в час», — говорится в статье. «Эти результаты могут изменить наш взгляд на царство растений, которое до сих пор считалось почти безмолвным», — пишут ученые, подытоживая свои выводы. Об исследовании сообщает Life Science. «(. ) В прошлом году другое исследование показало, что у некоторых растений регистрировалась «боль», когда им отрывали листья или даже дотрагивались до них, что вызывало выброс в листьях химического вещества с неприятным вкусом, который, как полагают, отпугивает насекомых». Источник Могут ли растения чувствовать боль?Боль чувствует большинство живых организмов. И в нашем представлении это делают животные. Растения, безусловно, к ним не относятся. Тем не менее они однозначно являются живыми организмами. В связи с этим и стало интересно: способны ли представители флоры чувствовать боль ? И если да, то как, в чём это для них выражается? Растения умеют реагироватьУчёные отмечают , что растения фиксируют те повреждения, которые получают от нас с вами. Они распознают движения, у них за это отвечает даже целый орган. Он называется pulvinus. Существуют также довольно интересное растение, которое называется мимоза стыдливая. Своё наименование она получила из-за того, что когда к листьям цветка кто-то прикасается, те начинают закрываться, сворачиваться. Исследователей очень заинтересовала такая реакция растения. Получается, что оно чувствует прикосновения, раз реагирует на них, верно? Учёные решили выяснить, что будет, если ввести растению человеческие препараты, которые снижают чувствительность. Например, такой анестетик как хлороформ. Выяснилось, что реакция растения оказалась вполне предсказуемой. Когда к цветку прикасались после введения препарата, он переставал реагировать. То есть мимоза стыдливая не закрывала листья, потому теряла чувствительность. В этом отношении растение ничем не отличалось от людей. Что будет, если ударить растение током?Однако прикосновение – это далеко не единственное, что может чувствовать человек и растение. Удар током мы все очень хорошо ощущаем. Если пустить электричество по ноге, то она вздрогнет или даже подпрыгнет. Причём это будет непроизвольно, то есть вне зависимости от нашей с вами реакции. Растения тоже могут реагировать на электрические разряды. В этом плане они также напоминают нас. Если пустить ток по мимозе, она закроется. Речь идёт о биологическом механизме, причём довольно древнем. У растений нет нервной системыИз всего вышесказанного может сложиться картина, что растения близки людям и реагируют на прикосновения или на воздействия так же. Можно ли из этого сделать вывод о том, что цветы или трава чувствуют боль? На самом деле они её не ощущают в нашем, человеческом понимании. Боль является частью работы нервной системы. А нервная система, в свою очередь, нужна для обработки информации и выдачи нужной реакции. Фактически, это – основа нашего с вами существования в том виде, в каком мы есть. Однако этот способ обработки информации у природы – далеко не единственный. Например, тля может атаковать листья. Те начинают передавать об этом сигналы по всему растению. В итоге разворачивается целая система подготовки к атаке. Учёные говорят, что со стороны это сильно напоминает работу нервной системы у человека. Однако у представителей флоры нервной системы нет. Так чувствуют ли растения боль?Люди ощущают боль из-за того, что у них есть рецепторы, которые называются ноцицепторами. Они сформировались в ходе эволюции так, чтобы реагировать на боль. Существуют генетические сбои, при которых у людей нет этих рецепторов. В итоге при повреждении ощущается давление, но не боль. У растения таких рецепторы отсутствуют. Так что когда учёные или повара отрезают лист от куста, то предполагают, что какая-то информация у кустарника о том, что происходит, появляется. Однако это нельзя назвать “чувствованием боли”, потому что такой вывод был бы неверным. Осознают ли растения повреждения?Многих также беспокоит, осознают ли растения повреждения. Ведь при утвердительном ответе перед людьми возникли бы новые этические проблемы. Однако учёные отмечают, что растения не могут осознавать происходящее. И даже сами предположения о чём-то подобном являются следствием антропоморфизма – когда мы переносим сугубо человеческие черты на окружающую нас природу. А в действительности растения устроены по-другому. Фактически, схлопывающиеся ловушки венерины мухоловки реагируют на давление. Клетки растений также обладают краткосрочной памятью, которая составляет всего 20 секунд. Этого достаточно, чтобы хищное растение оказалось вполне приличным охотником и разработало собственную стратегию для выживания. Источник Что «чувствуют» растения11 декабря 2018 Что «чувствуют» растенияНа вопрос, могут ли растения чувствовать боль, наука долгое время отвечала решительным «нет». Однако в последнее время накопились новые интересные факты, способные расширить наши представления о чувствительности и ответных реакциях растений на различные раздражители. АвторРедакторыВ одном из сентябрьских номеров Science вышла статья, в которой рассказывалось об открытии защитной системы растений, имеющей много общего (неожиданно!) с нервной системой животных. Оказалось, что Arabidopsis thaliana может передавать кальциевые сигналы к своим отдаленным органам с весьма большой скоростью, используя рецепторы к глутамату в качестве сенсоров повреждения. В ответ на эти сигналы растение усиливает синтез различных защитных веществ, которые предотвращают его дальнейшее поедание травоядными животными. Наша статья посвящена деталям этого открытия. ВведениеВ одном из недавних дайджестов SciNat [1] мы вскользь упомянули о том, что ученые обнаружили у растения Arabidopsis thaliana (русское название — резуховидка Таля) дальнодействующую и относительно высокоскоростную систему кальциевой сигнализации, которая активируется в ответ на механическое повреждение за счет особых растительных глутаматных рецепторов (glutamate-like receptors, GLR) [2], [3]. GLR синтезируются повсеместно у разных групп растений — от мхов до покрытосеменных — и принимают участие во множестве процессов: они могут играть важную роль в размножении, защите от патогенов, росте корней, регуляции степени открытия устьиц и трансдукции светового сигнала [4–7]. Необычность этой находки состоит в том, что глутамат также является распространённым возбуждающим нейротрансмиттером у позвоночных животных [4]. Кроме того, глутаматные рецепторы в большом количестве присутствуют на поверхности иммунокомпетентных клеток млекопитающих, для которых глутамат является важным иммуномодулятором [8]. Несмотря на то что растения и животные далеко отстоят друг от друга в эволюционном смысле, наличие у обеих групп системы межклеточной коммуникации на основе рецепторов к глутамату свидетельствует в пользу универсальности и эволюционной древности такой системы. Роль глутамата в нервной системе млекопитающих подробно описана в нашей статье: «Очень нервное возбуждение» [9]. Стоит отметить, что участие GLRs в неспецифических защитных реакциях растений уже было ранее показано для Arabidopsis thaliana. Например, в статье 2014 года авторы предложили модель, где глутаматные рецепторы играют роль аминокислотных сенсоров при повреждении [10]. Однако каким именно образом GLRs и последующее повышение уровня внутриклеточного Ca 2+ активируют системную защиту растения, известно не было. Что чувствуют растения?Давайте же разберемся, что необычного удалось обнаружить авторам вышеупомянутой статьи в Science. Открытие было сделано случайным образом. Американо-японская группа ученых изучала влияние гравитации на классическое лабораторное растение Arabidopsis thaliana. Это растение является удобным модельным организмом в биологических исследованиях благодаря относительно короткому циклу развития и маленькому размеру (рис. 1). Ученые предположили, что кальциевая сигнализация может играть роль в гравитропизме — направленном росте органов растения относительно вектора гравитации . Для визуализации таких сигналов исследователи использовали специальный флуоресцентный белок-репортер, позволяющий «увидеть» повышение уровня ионов кальция в цитозоле клеток с помощью флуоресцентного микроскопа [11]. Механизмы влияния гравитации на Arabidopsis thaliana подробно описаны в нашей статье: «Растения в космосе: инструкция по применению» [12]. Рисунок 1. Культура Arabidopsis thaliana, выращенная в чашке Петри на среде из агара В ходе экспериментов растения порой получали механические повреждения и отвечали на них быстрым повышением уровня кальция в цитозоле клеток. Этот эффект заинтересовал исследователей, и они стали умышленно «натравливать» на Arabidopsis гусениц и кромсать его листья ножницами (относитесь с осторожностью к ученому, который проявляет к вам интерес 🙂 ). На повреждения обоих типов растение отвечало «кальциевыми сигналами», которые быстро распространялись от места ранения и достигали отдаленных листьев в течение двух минут, что хорошо видно на ускоренной записи данного эксперимента (видео 1 и 2). Скорость сигнала составляла 1 мм/с, что гораздо быстрее, чем можно объяснить простой диффузией. Тот факт, что Arabidopsis одинаково реагировал и на поедание гусеницей, и на повреждение ножницами, говорит нам о том, что для активации описанной сигнальной системы не требуются специальные химические вещества, выделяемые травоядными животными при поедании различных частей растения (рис. 2). Видео 1. В ответ на поедание гусеницами и порезы у Arabidopsis thaliana ученые детектировали «кальциевые сигналы» в месте ранения, которые в течение 1–2 минут распространялись ко всем отдаленным частям побега Видео 2. Поедание гусеницей стимулирует выработку кальциевых сигналов, распространяющихся преимущественно через проводящую систему Arabidopsis thaliana Рисунок 2. Механическое повреждение листа Arabidopsis thaliana инициирует дальнодействующее распространение кальциевых сигналов. а — Поедание гусеницей (пунктирная линия — гусеница; белая стрелка — место повреждения) сначала приводило к локальному увеличению внутриклеточного Ca 2+ (красная стрелка), затем сигнал распространялся на отдаленные и преимущественно более молодые листья (желтые стрелки) (видео 2). б — Отрезание листа (L1, белая стрелка, 0 с) вызывало локальное увеличение уровня Ca 2+ (красная стрелка) с последующим распространением сигнала на отдаленные листья (желтые стрелки), например лист 6 (L6). Также было показано — кальциевый ответ индуцируется исключительно глутаматом, а значит, решающую роль в этом процессе играют глутаматные рецепторы. GLRs относятся к семейству катион-проницаемых неселективных ионных каналов и, как мы упоминали выше, играют важную роль в жизни растения: они могут принимать участие в поглощении питательных веществ, передаче сигналов и транспорте различных соединений [13]. Глутаматные рецепторы растений весьма разнообразны и отличаются широкой лигандной специфичностью. В геноме Arabidopsis thaliana обнаружено 20 генов GLRs, которые можно сгруппировать в три клады. Ранее удалось узнать, что члены третьей клады данного семейства генов кодируют важные компоненты защитной системы растений, поэтому ученые изучали именно их [10]. Авторы показали, что изучаемый тип сигнализации отсутствует у растений с мутациями в двух генах глутаматных рецепторов — glr3.3 и glr3.6. Что интересно, эти рецепторы имеют высокое сходство последовательностей генов и белковых структур с ионотропными глутаматными рецепторами млекопитающих (iGLR), которые играют решающую роль в обучении и формировании памяти [8]. Возникает логичный вопрос: посредством чего в растениях передаются эти дальнодействующие сигналы? Ученые предположили, что действие глутамата сродни гуморальной регуляции и отличается от роли этой аминокислоты в качестве нейротрансмиттера у млекопитающих. Это подтверждается экспериментальными наблюдениями: флуоресцентный репортер, позволяющий «увидеть» повышение уровня кальция, обнаруживается в значительных количествах именно в проводящей системе — в клетках флоэмы, где, кстати, синтезируются различные молекулы раневой сигнализации (рис. 2) [3]. Также ученые использовали флуоресцентный глутамат-репортер и показали, что уровень этой аминокислоты поначалу увеличивается в месте ранения, а со временем распространяется на весь лист (рис. 3). Рисунок 3. Повреждение приводит к высвобождению глутамата в апопласт [Glu]apo сначала у места ранения (спустя 6 секунд после ранения), а затем и по всему листу (спустя 300 секунд). Активация GLRs, в свою очередь, вызывает изменения уровня Ca 2+ в цитозоле и, как следствие, инициирует системный защитный ответ у всего растения. Основываясь на полученных результатах, ученые предложили следующую гипотезу активации системной защиты у Arabidopsis thaliana: механические повреждения, которые наносятся травоядными животными, приводят к локальному высвобождению в месте ранения глутамата из цитоплазмы клеток в апопласт. Молекулы этой аминокислоты транспортируются на большие расстояния по апопласту, достигая проводящей системы растений, где они активируют ионные каналы GLR3 в плазматической мембране клеток. В свою очередь, это приводит к увеличению притока ионов кальция в клетки флоэмы и быстрому распространению сигнала к листьям, удаленным от места ранения. Не менее важно то, что активация глутаматных рецепторов третьего типа приводит к увеличению биосинтеза защитных веществ в растении, таких как жасмонаты. Жасмонаты запускают синтез антимикробных и инсектицидных соединений, а также белков, блокирующих пищеварительные ферменты, благодаря чему повышается устойчивость растения к поеданию травоядными животными . Роль жасмонатов в защите растений подробно описана в нашей статье «Жасмонаты: “слёзы феникса” из растений» [14]. ЗаключениеОтсутствие нервной системы у растений — широко известный факт. Однако, по-видимому, растения всё же обладают системой, позволяющей им относительно быстро реагировать на внешние угрозы и раздражители путем активации комплексной системы защиты. Примечательно, что сигнальная система растений, необходимая для защиты от травоядных животных, основана на той же «химии», что и нервная система животных. Чтобы понять, достаточна ли скорость распространения кальциевого сигнала для быстрого реагирования растения на внешние раздражители, необходимо продолжать изучение этой системы. Источник |