Особенности темперамента и активности студента в учебной деятельности

Интерес к проблеме темперамента связан с очевидностью индивидуальных различий между людьми. Психика каждого человека уникальна. Ее неповторимость связана как с особенностями биологического и физиологического строения и развития организма, так и с единственной в своем роде композицией социальных связей и контактов. Как правило, темперамент относят к биологически обусловленным подструктурам личности[1].

Если учащиеся отличаются друг от друга типами темперамента, то темпами работами, реакции, на раздражение характерами активности и общительности, то процесс обучение и сплоченности студентов будет крайне сложным и будет отличаться. Поэтому можно предположить, что носители некоторых типов темперамента изначально являются предрасположенными к успешному обучению. Другие же наоборот. Соответственно, для наилучшего усвоения знаний и умений студентов, а так же общения и активности студентов, педагогам необходимо учитывать особенности темпераментов всех учащихся в процессе обучения. Зная, что особенности темперамента и их проявление в учебной и общественной деятельности, педагог сможет скомпоновать отрицательные черты того или иного темперамента и помочь студенту в полной мере освоить не только материал, но и быть активным[2].

Цель исследования – выявить взаимосвязь типа темперамента и активности студентов в учебной деятельности.

Методы исследования: определение типа темперамента по личностному опроснику Г. Айзенка, краткий тест на выявление темперамента, тест на определение активности «Активный ли вы человек»[1].

Человек, обладающий любым типом темперамента, может быть способным и неспособным — тип темперамента не влияет на способности человека, просто одни жизненные задачи легче решаются человеком одного типа темперамента, другие — другого.

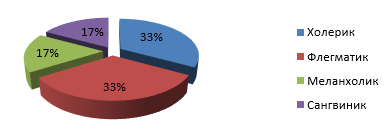

В данном исследовании мы провели студентам тесты и по ответам можно определить взаимосвязь типа темперамента и активности студентов в учебной деятельности. По первому тесту: определение типа темперамента по личностному опроснику Г. Айзенка, по подсчетам результатов вывели такой итог, что флегматик и холерик в данном коллективе составило в процентных соотношениях в обоих случаях по 33%, а меланхолик и сангвиник составило по 17 % каждой. Это означает, что в данном коллективе, где в процентном соотношении по 33%, студентов работоспособны, спокойны и основательны, но при малейших трудностях могут быть вспыльчивы. А среди оставшихся студентов в процентном соотношении по 17%, есть активные и жизнерадостные, но в то же время обладающие качеством осторожности, осмотрительности и застенчивости.

определение типа темперамента по личностному опроснику Г. Айзенка

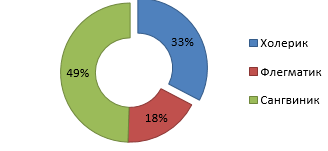

По второму тесту, а именно краткий тест на выявление темперамента. По подсчетам можно сказать следующее, что холерик – 33%, флегматик – 18%, сангвиник – 49%. (диаграмма №2)

Краткий тест на выявление темперамента

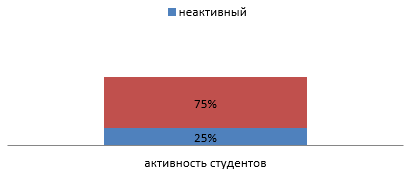

По третьему тесту на определение активности «Активный ли вы человек» выявлены следующие результаты: 75% активные и энергичные студенты, а остальные 25% к сожалению, противоположные. (диаграмма №3)

тесту на определение активности «Активный ли вы человек»

Проведя это исследование, мы пришли к выводу, что для наилучшего усвоения знаний и умений студентов, а также их общения и активности, педагогам необходимо учитывать особенности темпераментов всех учащихся в процессе обучения. В данном исследовании выявлена взаимосвязь между типами темперамента и активности студентов, т.к. любой тип темперамента не влияет на способности человека. И поэтому всем преподавателям советуем отнести к вниманию темперамент студентов.

1. Алексеева А.Н., Ковтун Т.Ю. Развитие внимания студентов// В сборнике: Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов. Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова.- 2014. — С. 308-311.

2. Дорофеев Б.А., Ковтун Т.Ю. Взаимосвязь типа темперамента и организационных, коммуникативных способностей студентов// В сборнике: Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе материалы IV Всероссийской научно–практической конференции.- 2015. — С. 188-189.

Источник

Исследование свойств темперамента студентов

2.2 Исследование свойств темперамента студентов

Исследования проблемы взаимосвязи межличностных отношений и свойств темперамента в студенческих группах имеет большое значение. Изучение их взаимосвязи способствует повышению качества подготовки специалистов и эффективности системы образования в целом. В данном случае взаимосвязь свойств темперамента и межличностных отношений является самостоятельной задачей, имеющей практическое и теоретическое значение.

Между уровнями развития межличностных отношений и свойствами темперамента существует взаимосвязь, которая определяется динамикой развития межличностных отношений (эмоциональной сплоченностью и ценностно-ориентационным единством) в студенческой группе. Эта взаимосвязь имеет свои уровни и динамику развития в зависимости от курса обучения.

Для определения экстраверсии — интроверсии, а также типов темперамента личности, была использована методика Айзенка (см. приложение №2).[21]

Опросник предназначен для изучения индивидуально-психологических черт личности с целью диагностики степени выраженности свойств, выдвигаемых в качестве существенных компонентов личности: нейротизма, экстра — интроверсии и психотизма. Возрастной состав испытуемых 20-21 лет. Общее количество 12 человек. Форма проведения эксперимента — групповая.

Общее время тестирования 45мин. — 1 час.

Испытуемым был выдан:

— тест опросник Айзенка.

Произведя первичную обработку бланков ответов по методике Айзенка, мы смогли определить вид темперамента испытуемых.

Методика Айзенка — интерпретация результатов:

Методика содержит 4 шкалы: экстраверсии — интроверсии, нейротизма, психотизма и специфическую шкалу, предназначенную для оценки искренности испытуемого, его отношения к обследованию.

Айзенк рассматривал структуру личности как состоящую из трех факторов.

1. Экстраверсия — интроверсия. Характеризуя типичного экстраверта, автор отмечает его общительность, широкий круг знакомств, необходимость в контактах. Он действует под влиянием момента, импульсивен, вспыльчив, беззаботен, оптимистичен, добродушен, весел. Предпочитает движение и действие, имеет тенденцию к агрессивности. Чувства и эмоции не имеют строгого контроля, склонен к рискованным поступкам. На него не всегда можно положиться.

Типичный интроверт — это спокойный, застенчивый, интровертивный человек, склонный к самоанализу. Сдержан и отдален от всех, кроме близких друзей. Планирует и обдумывает свои действия заранее, не доверяет внезапным побуждениям, серьезно относится к принятию решений, любит во всем порядок. Контролирует свои чувства, его нелегко вывести из себя. Обладает пессимистичностью, высоко ценит нравственные нормы.

2. Нейротизм. Характеризует эмоциональную устойчивость или неустойчивость (эмоциональная стабильность или нестабильность). Нейротизм, по некоторым данным, связан с показателями лабильности нервной системы. Эмоциональная устойчивость — черта, выражающая сохранение организованного поведения, ситуативной целенаправленности в обычных и стрессовых ситуациях. Характеризуется зрелостью, отличной адаптацией, отсутствием большой напряженности, беспокойства, а также склонностью к лидерству, общительности. Нейротизм выражается в чрезвычайной нервности, неустойчивости, плохой адаптации, склонности к быстрой смене настроений (лабильности), чувстве виновности и беспокойства, озабоченности, депрессивных реакциях, рассеянности внимания, неустойчивости в стрессовых ситуациях. Нейротизму соответствует эмоциональность, импульсивность; неровность в контактах с людьми, изменчивость интересов, неуверенность в себе, выраженная чувствительность, впечатлительность, склонность к раздражительности. Нейротическая личность характеризуется неадекватно сильными реакциями по отношению к вызывающим их стимулам. У лиц с высокими показателями по шкале нейротизма в неблагоприятных стрессовых ситуациях может развиться невроз.

3. Психотизм. Эта шкала говорит о склонности к асоциальному поведению, вычурности, неадекватности эмоциональных реакций, высокой конфликтности, неконтактности, эгоцентричности, эгоистичности, равнодушию. Согласно Айзенку, высокие показатели по экстраверсии и нейротизму соответствуют психиатрическому диагнозу истерии, а высокие показатели по интроверсии и нейротизму — состоянию тревоги или реактивной депрессии. Нейротизм и психотизм в случае выраженности этих показателей понимаются в качестве «предрасположенности» к соответствующим видам патологии.

Высокие оценки по шкале экстраверсии-интроверсии соответствуют экстравертированному типу, низкие — интровертированному.

Средние показатели по шкале экстра-, интроверсии: 7-15 баллов.

Средние показатели по шкале нейротизма: 8- 16.

Средние значения по шкале психотизма: 5-12.

Если по шкале искренности количество баллов превышает 10, то результаты обследования считаются недостоверными и испытуемому следует отвечать на вопросы более откровенно.

Привлекая данные из физиологии высшей нервной деятельности, Айзенк высказывает гипотезу о том, что сильный и слабый типы, по Павлову, очень близки к экстравертированному и интровертированному типам личности. Природа интро- и экстраверсии усматривается во врожденных свойствах центральной нервной системы, которые обеспечивают уравновешенность процессов возбуждения и торможения. Таким образом, используя данные обследования по шкалам экстра-, интроверсии и нейротизма, можно вывести показатели темперамента личности по классификации Павлова, который описал четыре классических типа:

Сангвиник — быстро приспосабливается к новым условиям, быстро сходится с людьми, общителен. Чувства легко возникают и сменяются, эмоциональные переживания, как правило, неглубоки. Несколько непоседлив, нуждается в новых впечатлениях, недостаточно регулирует свои импульсы, не умеет строго придерживаться выработанного распорядка жизни, системы в работе. В связи с этим не может успешно выполнять дело, требующее равной затраты сил, длительного и методичного напряжения, усидчивости, устойчивости внимания, терпения.

Холерик — отличается повышенной возбудимостью, действия прерывисты. Ему свойственны резкость и стремительность движений, сила, импульсивность, яркая выраженность эмоциональных переживаний. Вследствие неуравновешенности, увлекшись делом, склонен действовать изо всех сил, истощаться больше, чем следует. При отсутствии духовной жизни холерический темперамент часто проявляется в раздражительности, аффективности, несдержанности, вспыльчивости, неспособности к самоконтролю при эмоциональных обстоятельствах.

Флегматик — характеризуется сравнительно низким уровнем активности поведения, новые формы которого вырабатываются медленно, но являются стойкими. Обладает медлительностью и спокойствием в действиях Настойчивый и упорный «труженик жизни», он редко выходит из себя, не склонен к аффектам, рассчитав свои силы, доводит дело до конца, ровен в отношениях, в меру общителен, не любит попусту болтать. В зависимости от условий в одних случаях флегматик может характеризоваться «положительными» чертами — выдержкой, глубиной мыслей, постоянством, основательностью и т.д., в других — вялостью, безучастностью к окружающему, ленью и безволием, бедностью и слабостью эмоций, склонностью к выполнению одних лишь привычных действий.

Меланхолик — у него реакция часто не соответствует силе раздражителя, присутствует глубина и устойчивость чувств, при слабом их выражении. Ему трудно долго на чем-то сосредоточиться. Сильные воздействия часто вызывают у меланхолика продолжительную тормозную реакцию (опускаются руки). Ему свойственны сдержанность и приглушенность моторики и речи, застенчивость, робость, нерешительность. В нормальных условиях меланхолик — человек глубокий, содержательный, может быть хорошим тружеником, успешно справляться с жизненными задачами. При неблагоприятных условиях может превратиться в замкнутого, боязливого, тревожного, ранимого человека, склонного к тяжелым внутренним переживаниям таких жизненных обстоятельств, которые вовсе этого не заслуживают.

Обработка результатов по методике Айзенка:

В экспериментальной группе преобладают студенты с холерическим типом темперамента — 96%;

2% студентов имеют смешанный тип темперамента;

2% студентов являются сангвиниками.

Проведение констатирующего эксперимента позволило:

Оценить характер межличностных отношений в студенческой группе.

Определить тип темперамента и зависимость межличностных отношений от типа темперамента.

Разработать методические рекомендации по коррекции межличностных отношений студентов.

Источник

Исследование темперамента у студентов

Библиографическая ссылка на статью:

Шалова С.Ю. Проявление свойств темперамента студентов в стрессовой ситуации // Гуманитарные научные исследования. 2013. № 11 [Электронный ресурс]. URL: https://human.snauka.ru/2013/11/4056 (дата обращения: 03.10.2021).

Исследование темперамента, как одной из сложных индивидуальных характеристик, остается во многом спорной проблемой. У ученых нет согласия не только по некоторым частным, но и по отдельным кардинальным вопросам. До сих пор дискутируются вопросы о физиологической основе темперамента, неоднозначно понимается роль среды и воспитания в формировании темперамента, его место в структуре личности.

Одной из центральных проблем современных исследований является изучение значения особенностей темперамента во взаимодействии человека с конкретными условиями жизни.

Не менее актуальна и другая проблема – необходимость учета свойств темперамента в педагогическом процессе. Это связано с тем, что темперамент, по мнению психологов, влияет на протекание психических процессов, а также на проявление черт характера, на поведение учащихся на занятиях, на вопросы и оценки. Темперамент влияет на ход и результаты различных видов деятельности. Особенно остро это проявляется в стрессовых ситуациях, которые в образовательных учреждениях стали почти нормой. По мнению ученых, в настоящее время «институт образования латентно выполняет дисфункцию охраны здоровья, поскольку цели и задачи образования достигаются зачастую ценой разрушения здоровья детей и молодежи» [1]. Учет педагогами свойств темперамента, безусловно, не решит эту проблему, но позволит снизить ее остроту.

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы выявить зависимость между свойствами темперамента студента и способом реагирования в стрессовой ситуации.

Гипотеза исследования заключалась в предположении, что поведение студентов в стрессовой ситуации обусловлено особенностями их темпераментов, а именно:

- выраженностью отдельных свойств темперамента (силы процесса возбуждения, силы процесса торможения, подвижности нервных процессов);

- различным сочетанием отдельных свойств.

В ходе исследования был использован комплекс методов: теоретический анализ литературы; наблюдение за поведением студентов в стрессовых ситуациях; тест для выявления типа темперамента; опросник для выявления наиболее типичных стрессовых ситуаций; опросник «САН»; количественный и качественный анализ результатов исследования.

Эмпирическое исследование проводилось на факультете психологии и социальной педагогики ТГПИ имени А.П. Чехова.

Анализ психологической литературы показал, что существует множество теорий, объясняющих природу темперамента. Их можно разделить на эндокринологические, конституциональные и факторные.

Основы эндокринологических теорий заложены еще Гиппократом, который объяснял различия между людьми соотношением четырех основных «соков» организма – крови, флегмы, желтой желчи и черной желчи, – входящих в его состав. Первую типологию на основе этой теории с подробным описанием 9 типов темперамента разработал К. Гален.

В современных эндокринологических и психофармакологических исследованиях до сих пор изучается зависимость отдельных свойств темперамента (реактивности, чувствительности и т.д.) от индивидуальных различий в функционировании гормональной системы.

Конституциональные теории (Г. Врисберг, Г. Виола, Л.Л. Ростан, К. Сиго, Э. Кречмер, У. Шелдон и др.) связывают телосложение с психическими особенностями организма: каждому типу телосложения соответствуют определенные особенности темперамента. Основываясь на справедливой критике концепций Э. Кречмера и У. Шелдона, ученик Э. Кречмера К. Конрад построил генетическую теорию типов, отражающую сущность конституциональных теорий.

Конституциональные теории в современной науке подвергаются острой критике. Оппоненты отмечают, что недооценивается, а иногда просто игнорируется роль среды и социальных условий в формировании психических свойств индивида. Для проверки истинности конституциональных типологий был проведен ряд эмпирических исследований, результаты которых опровергли взаимосвязь между телосложением и некоторыми свойствами темперамента.

Факторные теории темперамента представляют собой описание свойств темперамента, не связанные со строением или функциями организма. Наиболее популярными факторными теориями стали теория Г. Хейманса и Е. Вирсма (3 основные биполярные характеристики), теория Дж. Гилфорда (13 факторов), концепция Л. Терстоуна (7 основных факторов).

Недостатком факторных теорий темперамента, как подчеркивает Я. Стреляу, является статичная трактовка человека. В этих теориях ничего не говорится о развитии и формировании отдельных свойств, о влиянии каждого свойства на формирование других или об их роли в поведении и деятельности людей. В них также ничего не говорится об основных механизмах, лежащих в основе выделенных факторов [2].

Т.о., анализ литературы по проблемам темперамента свидетельствует о том, что у психологов все еще нет единого мнения о сущности этого феномена.

Мы будем опираться на исследования темперамента с точки зрения высшей нервной деятельности, которые вели отечественные ученые И.П. Павлов, Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, В.С. Мерлин и др.

И.П. Павлов объяснял индивидуальные различия людей фундаментальными свойствами нервных процессов – возбуждения и торможения. К этим свойствам относятся: сила возбуждения и торможения, их уравновешенность и подвижность [3].

Выделенные свойства нервных процессов образуют определенные системы, т.о. получается тип нервной системы, или тип высшей нервной деятельности. Он складывается из характерной для отдельных индивидов совокупности основных свойств нервной системы – силы, уравновешенности и подвижности процессов возбуждения и торможения.

И.П. Павлов понимал тип нервной системы как врожденный, относительно слабо подверженный изменениям под воздействием окружения и воспитания. Он называл его генотипом. По мнению ученого, свойства нервной системы образуют физиологическую основу темперамента, который является не чем иным, как психическим проявлением общего типа нервной системы. Т.е. это два аспекта одного и того же явления, рассматриваемого, с одной стороны, с точки зрения физиологии, а с другой – с точки зрения поведения.

Типология И.П. Павлова стала основой большого числа экспериментальных исследований в этой области. Многие физиологи и психологи, продолжая работу И.П. Павлова, проводили опыты на животных (мыши и крысы). Затем предпринимались попытки перенести эту типологию на людей. И, наконец, в 50-е годы ХХ в. Б.М. Тепловым, В.Д. Небылицыным и В.С. Мерлиным предприняты лабораторные исследования с людьми.

Советскими учеными был разработан ряд методов исследования свойств нервной системы человека. Кроме того, была показана пригодность типологии И.П. Павлова не только для описания поведения индивидов, но и для понимания значения индивидуальных особенностей темперамента в человеческой деятельности [4].

Одним из наиболее спорных является вопрос об изменчивости темперамента. Большинство психологов (В.С. Мерлин, В.Д. Небылицын, Я. Стреляу и др.) сходятся во мнении, что темперамент является относительно устойчивым и слабо поддается воздействиям воспитания или среды. Т.е., воспитание практически не влияет на темперамент. Изменениям могут подвергаться другие психические особенности, которые могут маскировать свойственный данному индивиду темперамент. Поэтому в ходе исследования нужно учитывать, что особенности деятельности человека не всегда отражают присущие ему свойства темперамента.

Существует и другая точка зрения, что темперамент можно изменить в процессе воспитания. Сторонники такого взгляда (Ю.Г. Виленский, В.А. Трошихин и др.) представляют проблему изменения темперамента следующим образом. В результате продолжительного специально организованного воздействия, направленного на обучение определенным действиям, наступает изменение в их протекании. Закрепляющиеся изменения в свою очередь приводят к определенным преобразованиям свойств нервной системы. Поэтому изменения силы, уравновешенности или подвижности нервных процессов являются вторичным результатом закрепленных изменений в поведении [5].

В то же время, рассматривая вопрос об изменениях свойств темперамента отечественные психологи (Н.С. Лейтес, В.Э. Чудновский и др.) доказали существование возрастных изменений, обусловленных созреванием нервной системы и эндокринного аппарата.

Вместе с тем очевидно, что независимо от возрастной специфики существуют индивидуальные различия в свойствах нервной системы, которые могут быть частично замаскированы их возрастными изменениями.

Выделенные нами теоретические положения послужили основой для разработки программы эмпирического исследования.

Эмпирическое исследование проводилось на факультете Социальной педагогики ТГПИ. В диагностическом эксперименте приняли участие группа студентов (30 человек) 2 – 3 курса дневного отделения.

На первом этапе перед нами стояла задача – изучить свойства темперамента у студентов экспериментальной группы.

Для этого были использованы следующие методики: наблюдение за студентами, опросник для выявления свойств темперамента Я. Стреляу.

Для организации наблюдения за студентами мы выделили критерии и показатели проявления различных свойств темперамента. В качестве критериев мы взяли основные свойства темперамента. У каждого выделили показатели:

- Сила процесса возбуждения (выносливость, реакция на сильные раздражители);

- Сила процесса торможения (реакция на запреты, отсрочка реакции);

- Подвижность нервных процессов (переход от одного вида работы к другому, изменение поведения в зависимости от обстоятельств).

В зависимости от интенсивности каждого из названных свойств были выделены три уровня: высокий, средний и низкий. Приведем описание выделенных свойств по уровням.

Сила процесса возбуждения.

Высокий уровень. Студент способен длительное время работать без перерыва, способен к устойчивой концентрации внимания. В любых условиях (шум, громкие разговоры и т.д.) работает успешно.

Средний уровень. Студент не всегда внимателен. Способность длительное время работать без перерыва проявляется в зависимости от обстоятельств. Успешность работы зависит от внешних факторов.

Низкий уровень. Студент часто прерывает работу, реагирует на любые раздражители.

Сила процесса торможения.

Высокий уровень. Студент адекватно реагирует на запреты преподавателей. Во время дискуссий высказывается сдержанно и только по существу вопроса.

Средний уровень. Студент не всегда адекватно реагирует на запреты. Во время дискуссий высказывается достаточно эмоционально, не всегда по существу вопроса.

Низкий уровень. Студент не реагирует на запреты преподавателей. Во время дискуссий позволяет себе недозволенные выпады в адрес товарищей.

Подвижность нервных процессов.

Высокий уровень. Студент легко переходит от одного вида деятельности к другому. Способен самостоятельно регулировать собственную деятельность и поведение.

Средний уровень. Студент не всегда легко переходит от одного вида деятельности к другому. Не во всех ситуациях может регулировать собственную деятельность и поведение.

Низкий уровень. Студент затрудняется при переходе от одного вида деятельности к другому. Не может без посторонней помощи регулировать собственную деятельность и поведение.

Чтобы определить уровень проявления отдельных свойств темперамента студентов мы проводили наблюдение в специально подобранных ситуациях :

- на лекциях, когда необходимо внимательно слушать и много писать;

- на лекциях, когда преподаватель задает вопросы студентам;

- на семинарских занятиях во время выступления товарищей;

- на семинарских занятиях во время собственного ответа;

- на переменах;

- на кураторских часах при подготовке к факультетским мероприятиям.

Информация, полученная в процессе наблюдения, заносилась в протокол. Затем мы обобщили полученные данные. Общий вывод об уровне проявления того или иного свойства делался с учетом всех ситуаций.

У большинства испытуемых (70%) изучаемые свойства темперамента проявлялись одинаково во всех ситуациях. У остальных в различных экспериментальных ситуациях свойства темперамента проявлялись по-разному.

Например, Ирина И. на лекциях и на семинарских занятиях во время выступления товарищей могла внимательно слушать, не отвлекаясь в течение длительного времени, что свидетельствовало о высоком уровне проявления силы процесса возбуждения. Однако во время собственного ответа и на переменах была суетлива, часто отвлекалась, не могла сосредоточиться.

Еще один пример – Игорь Б. На лекциях и во время ответов товарищей может часто отвлекаться. А при собственном ответе собран, внимателен, на отвлекается на внешние раздражители.

В таких случаях мы оценивали проявление свойства как средний уровень.

Анализ полученных данных показал, что у большинства студентов (примерно 60 %) изучаемые свойства темперамента выражены в разной степени. Причем при высоком уровне проявления одного свойства может быть средний и даже низкий уровень проявления другого. Например, у Максима Г. был отмечен высокий уровень силы процесса торможения при среднем уровне силы процесса возбуждения и низком уровне подвижности нервных процессов.

Были и такие студенты, у которых отмечался одинаковый уровень проявления всех свойств. Чаще всего это высокий уровень (Ирина Ж., Юрий К., Ольга К., Дмитрий М., Андрей Т., Наталья Ф.). Но есть примеры, когда отмечался средний уровень (Александр Г., Алексей К., Алексей С.), и даже низкий (Александр Б.).

Для определения свойств темперамента студентов мы также использовали тест Я. Стреляу. Тест состоит из 134 вопросов, касающихся свойств темперамента. Оценка каждого свойства производится путем суммирования баллов, полученных за ответы на вопросы.

Сравнив результаты наблюдения и результаты тестирования, мы заметили некоторые расхождения в оценках выраженности изучаемых свойств. Это можно объяснить тем, что наблюдение велось, в основном, в учебном процессе, что значительно сужало возможности исследования свойств темперамента в целом.

Кроме того, этот факт еще раз подтверждал положение о том, что свойства темперамента могут быть замаскированы сформировавшимися навыками, привычками или чертами личности. Поэтому важно выделять наиболее устойчивые характеристики, проявляющиеся в разнообразных ситуациях.

Обобщив полученные данные, мы разделили всех испытуемых на следующие группы:

Группа 1. Высокий уровень всех свойств – 9 человек (30 %).

Группа 2. Высокий уровень силы процесса возбуждения и силы процесса торможения при недостаточной выраженности подвижности нервных процессов – 2 человека (6 %).

Группа 3. Высокий уровень силы процесса возбуждения и подвижности нервных процессов при недостаточно выраженной силе процесса торможения – 3 человека (10 %).

Группа 4. Недостаточная выраженность силы процесса возбуждения при высоком уровне силы процесса торможения и подвижности нервных процессов – 4 человека (13 %).

Группа 5. Недостаточная выраженность силы процесса возбуждения и силы процесса торможения при высоком уровне подвижности нервных процессов – 4 человека (13 %).

Группа 6. Недостаточная выраженность силы процесса возбуждения и подвижности нервных процессов при высоком уровне силы процесса торможения – 4 человека (13 %)

Группа 7. Недостаточная выраженность всех свойств – 4 человека (13 %).

Других вариантов сочетаний – нет.

В результате анализа полученных данных о свойствах темперамента студентов экспериментальной группы были сделаны следующие выводы:

- В экспериментальной группе представлены студенты с разным сочетанием свойств темперамента. Это даст возможность более детально изучить влияние свойств темперамента на поведение в стрессовой ситуации.

- Данные, полученные в ходе наблюдения, не всегда совпадают с данными, полученными в результате тестирования. Это можно объяснить тем, что наблюдение велось, в основном, в учебном процессе, что значительно сужало возможности исследования свойств темперамента в целом.

- Яркая выраженность основных свойств темперамента обнаруживается у студентов, имеющих разные оценки в процессе обучения.

Второй этап эмпирического исследования был посвящен изучению поведения студентов в стрессовых ситуациях. На этом этапе предстояло решить следующие задачи:

- Определить наиболее типичные стрессовые ситуации для студентов.

- Описать поведение студентов в стрессовой ситуации.

- Выявить зависимость между особенностями темперамента студентов и способами реагирования в стрессовой ситуации.

Для этого был использован комплекс методов, включающий: наблюдение за поведением студентов в стрессовой ситуации, опросник «САН», количественный и качественный анализ результатов исследования.

Для определения наиболее типичных стрессовых ситуаций студентам экспериментальной группы был предложен список событий, которые могут вызвать стресс. Испытуемым нужно было отметить те события, с которыми им пришлось столкнуться за последний год.

На основе количественной обработки результатов были выявлены наиболее типичные стрессовые ситуации для студентов:

- Смерть близкого человека;

- Разрыв отношений;

- Изменение финансового состояния;

- Сдача экзаменов и зачетов;

- Личная травма;

- Совмещение работы и учебы;

- Трудности с родителями.

В списке событий были и приятные (каникулы, выдающиеся личные достижения и т.д.), но большинство студентов их игнорировали. Видимо, это связано с пониманием стресса только как неприятного события.

То, что почти все опрошенные студенты отметили сдачу зачетов и экзаменов как стрессовую ситуацию, дает нам право на дальнейшее исследование.

В ходе наблюдения за поведением студентов во время экзамена ставилась задача – выявить проявления стрессового состояния. На основе обобщения показателей стрессового состояния, приводимых психологами [6], мы определили наиболее распространенные: раздражительность, беспокойство, смущение, вялость, рассеянность. Кроме того, в процессе наблюдения обращалось внимание на интенсивность данных проявлений.

Все данные заносились в протокол наблюдения, который представлен в виде таблицы (таблица № 1).

Проявления стрессового состояния студентов во время экзамена.

| Студенты (эксп. группа) | Проявления стрессового состояния | ||||

| Раздражительность | Беспокойство | Смуще- ние | Вялость | Рассеян- ность | |

| Екатерина А (6) | — | + | + | + | + |

| Владимир А. (4) | — | + | + | — | — |

Интерес для нас представляли и другие индивидуальные проявления стрессового состояния. Их мы фиксировали отдельно. Например, у некоторых студентов (Владимир А., Алексей К., Роман К., Дмитрий М.) наблюдалось эмоциональное возбуждение, которое выражалось в излишней жестикуляции, громкой речи.

В целом, можно заметить, что большинство студентов (80 %) проявляли беспокойство. Хотя индивидуальные проявления, конечно отличались. Интересно, что к тем, кто беспокойства не проявлял, относятся, в основном, студенты 5 группы, для которых характерна недостаточная выраженность силы процесса возбуждения и силы процесса торможения при высоком уровне подвижности нервных процессов. И это при разной степени готовности к экзамену, а, следовательно, при разных по качеству ответах.

Многие студенты (60 %) на экзамене проявляли рассеянность. Они что-нибудь роняли, мяли, ломали и т.д. Некоторые испытуемые (Галина З., Алексей К., Иван М.) долго не могли сосредоточиться и при подготовке и при ответе. Хотя, как выяснилось впоследствии, материалом они все-таки владели. Не проявляли рассеянности, в основном, студенты 1 группы, у которых наблюдается высокий уровень всех свойств темперамента.

Примерно половина испытуемых проявляла смущение. Чаще всего это можно было заметить во время ответа. Хотя были случаи, когда студент проявлял смущение при подготовке. Например, Владимир А. долго не решался уточнить вопрос, он несколько раз пытался поднять руку, чтобы его заметил преподаватель, но так и не поднял. Преподаватель сам обратился к нему, тогда студент задал уточняющий вопрос. Не проявляли смущения студенты, отнесенные к 7 группе, которые характеризуются недостаточной выраженностью всех свойств темперамента.

Вялость на экзамене проявляли примерно 25 % студентов. Это характерно для всех студентов, относящихся к 6 группе (недостаточная выраженность силы процесса возбуждения и подвижности нервных процессов при высоком уровне силы процесса торможения), остальные принадлежат к разным выделенным нами группам

Что касается раздражительности, то ее проявили всего 3 человека (10%). В данном случае взаимосвязи с какими-либо свойствами темперамента выявить нельзя.

Проведенный диагностический эксперимент позволил выявить особенности проявления стрессового состояния у студентов. Наиболее распространенным признаком стрессового состояния у студентов, принимавших участие в эксперименте, являются беспокойство (80%) и рассеянность (60%) [7].

Опросник «САН» был использован в ходе эксперимента дважды. Один раз студенты заполняли его во время учебных занятий, второй раз – во время экзамена. Сопоставление результатов позволило определить изменения самочувствия, активности и настроения студентов, которые были обусловлены стрессовой ситуацией.

Самочувствие у подавляющего большинства студентов (70%) во время экзамены ухудшается. Хотя разница в показателях существенная (от 0,3 до 4,3). Если рассматривать случаи, когда самочувствие студента во время экзамена улучшается, то можно заметить, что к этой категории относятся все студенты 5 группы, для которых характерна недостаточная выраженность силы процесса возбуждения и силы процесса торможения при высоком уровне подвижности нервных процессов. В остальных наблюдаются и улучшения, и ухудшения самочувствия. Есть и такие студенты, у которых стрессовая ситуация на самочувствие не влияет (3 человека – 10%).

Активность на экзамене изменяется у всех студентов. Причем изменения происходят в обе стороны примерно одинаково. Интересно, что одинаково это проявляется только у студентов 7 группы, которые характеризуются недостаточной выраженностью всех свойств темперамента. Их активность снижается.

Изменения в настроении также весьма разнообразны. И в этом случае можно заметить только одну закономерность: у студентов 7 группы настроение на экзамене ухудшается.

В целом сравнение выделенных в опроснике параметров показало, что у всех студентов существуют различия в поведении, которые обусловлены стрессовой ситуацией. Чаще всего наблюдались такие тенденции:

— ухудшение самочувствия в стрессовой ситуации;

— ухудшение настроения в стрессовой ситуации.

Т.о. данные, полученные в ходе эксперимента, позволяют сделать следующие выводы:

- Большинство студентов, независимо от выраженности отдельных свойств темперамента, проявляют в стрессовой ситуации беспокойство.

- Студенты с высоким уровнем всех свойств темперамента в стрессовой ситуации собраны, внимательны. Хотя и отмечают изменения самочувствия, активности и настроения.

- Студенты, которые характеризуются недостаточной выраженностью всех свойств темперамента наиболее остро реагируют в стрессовой ситуации. У них снижается активность и ухудшается настроение. При этом у них ярко проявляются показатели стрессового состояния, за исключением смущения.

Все это позволяет утверждать, что поведение студента в стрессовой ситуации, обусловлено, не только свойствами темперамента, но и другими индивидуальными особенностями. Однако, чтобы выявить влияние других факторов на поведение студентов в стрессовой ситуации, необходимо провести отдельное исследование.

Библиографический список

- Симаева И. Н., Алимпиева А.В. Охрана здоровья и образование: институциональный подход: монография: в 2 ч. – Калининград, 2010 – 2011.

- Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии. – М., 1982.

- Павлов И.П. Полное собрание трудов, Т. 3. – М. – Л., 1949

- Мерлин В.С. Психология индивидуальности. – Москва – Воронеж, 1996.

- Виленский Ю.Г., Трошихин В.А. Темперамент… Что это? – Киев, 1986

- Абабков В.А., Перре М. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии. – СПб., 2004.

- Шалова С.Ю. Влияние свойств темперамента студентов на поведение во время экзамена //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2012. – №10 (45) – с. 282-286

Количество просмотров публикации: Please wait

Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.

Источник