Особенности эмоциональной сферы студентов техникума в период адаптации

Дата публикации: 01.01.2021 2021-01-01

Статья просмотрена: 72 раза

Библиографическое описание:

Сафина, С. В. Особенности эмоциональной сферы студентов техникума в период адаптации / С. В. Сафина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 1 (343). — С. 131-135. — URL: https://moluch.ru/archive/343/77283/ (дата обращения: 11.10.2021).

Рассматриваются особенности эмоциональной сферы студентов в период адаптации к условиям обучения в техникуме. Диагностируются такие параметры, как эмоциональность, эмпатия, личностная и ситуативная тревожность, агрессивные и враждебные реакции, эмоциональные барьеры в межличностном общении.

Ключевые слова: студент техникума, адаптационный период, эмоциональная сфера, тревожность, агрессивное поведение, эмпатия.

Исследованием эмоций занимались такие педагоги и психологи, как Л. С. Выготский, П. М. Якобсон, Е. П. Ильин, Б. И. Дронов, Л. И. Божович, В. Вундт, П. В. Симонов и другие.

Проведя анализ литературы по данной тематике, мы пришли к выводу о том, что существует множество определений понятия «эмоции».

Так, например, Р. С. Немов считает, что эмоции — это класс психофизиологических явлений, представляющих собой внутренние, субъективно переживаемые психические и физические состояния человека, сопровождаемые приятными или неприятными ощущениями [Немов, 2007]

К. Э. Изард, внесший значительный вклад в изучение эмоций, определяет это понятие, как нечто, что, переживается как чувство, которое мотивирует, организует и направляет восприятие, мышление и деятельность. Эмоция мотивирует. Она мобилизует энергию, и эта энергия в некоторых случаях ощущается субъектом как тенденция к совершению действия. Эмоция руководит мыслительной и физической активностью индивида, направляет ее в определенное русло. Эмоция регулирует или, вернее сказать, фильтрует наше восприятие» [Изард, 1999]

Исследователи предпринимали большое количество попыток классифицировать эмоции. И. Кант делил эмоции на две группы: интеллектуальные эмоции и сенсуальные эмоции. Эти группы различались в зависимости от причин возникновения эмоций.

В свою очередь Т. Браун построил свою классификацию, основываясь на временном признаке. Эмоции он разделил на непосредственные, проспективные и ретроспективные.

На четыре класса разделил эмоции Г. Спенсер. Классифицирующим признаком он считал возникновение эмоций и их воспроизведение. Первый класс составил презентативные чувства, которые возникают при действии внешних раздражителей. Во второй класс вошли презентативно-репрезентативные эмоции (простые). Третий класс состоит из репрезентативных эмоций. Раздражителем в данном случае являлась поэзия. К четвертому классу Г. Спенсер отнес высшие эмоции, которые были образованы без участия внешнего раздражителя абстрактным путем. Примером эмоций четвертого класса может служить чувство справедливости.

Психолог В. Вундт считал, что число эмоций значительно превышает 50000. Кардинально отличалась по данному вопросу позиция американского психолога Э. Титченера. Он считал, что существует только два вида эмоционального тона ощущений: удовольствие и неудовольствие.

Психолог П. В. Симонов считал, что ни одна из существующих классификаций не была достаточно эффективной. Причиной этого явилось то, что эти классификации базируются на неверной теоретической основе, на трактовке эмоции, как силы, которая непосредственно направляет поведение.

Ученые, придерживающиеся дискретной модели эмоциональной сферы человека, делят все эмоции на первичные и вторичные. Тем не менее их мнения в вопросе количества эмоций расходятся и составляют от двух до десяти.

К. Изард выделяет десять основных эмоций: радость, стыд, удивление, страх, вину, интерес, презрение, отвращение, дистресс, гнев. П. Экман обозначает шесть эмоций: удивление, печаль, радость, гнев, страх отвращение. Р. Плучик описывает восемь базисных эмоций: гнев, страх, одобрение, отвращение, радость, уныние, ожидание, удивление.

Изучая литературу по психологии эмоций приходим к выводу о том, что разнообразие эмоций очень велико и данная тема является актуальной для дальнейшего изучения. В своем исследовании мы остановились на изучении особенностей эмоциональной сферы старших подростков.

Подростковый возраст является периодом повышенной эмоциональности. У подростков часто меняется настроение. Возможны яркие проявления агрессивных и враждебных реакций, причем, как правило, неадекватных силе раздражителя, возникают тревожные состояния.

Об особой эмоциональности данного возрастного периода написано много научных трудов. Но интерес к данной теме не снижается. Скорее наоборот, в стремительно развивающемся обществе вопрос развития эмоциональной сферы подростков очень актуален, так как за эмоциональными нарушениями следует масса таких проблем, как трудности в общении с окружающими, низкая учебная мотивация, различные формы девиантного поведения.

Подростки с трудностями в эмоциональной сфере зачастую склонны к депрессивным состояниям, проявлениям суицидальной активности и несуицидальному самоповреждению. Так же не секрет, что современный студент проводит недопустимо много времени в социальных сетях. Данную проблему усугубляет вынужденный переход на дистанционную форму обучения в период пандемии. Теперь студенты посредством социальных сетей не только общаются с друзьями, но и участвуют в ученом процессе.

В обществе актуальным на данный момент является вопрос об изменении поведения и развития подростков, которое происходит под влиянием интернет-коммуникаций. Технологии шагнули далеко вперед, но прогресс накладывает негативный отпечаток на развитие неокрепшей подростковой психики. В первую очередь страдает эмоциональная сфера.

Целью данной статьи является определение особенностей эмоциональной сферы студентов техникума в период адаптации.

Базой эмпирического исследования является ГБПОУ «Междуреченский горностроительный техникум». Выборку составили 76 обучающихся первого курса. В диагностической работе были использованы методики:

- Методика диагностики эмоциональности по В. М. Русалову. [Ильин, 2001]

- Тест эмпатийного потенциала личности (И. М. Юсупов). [Ильин, 2001]

- Методика самооценки уровня тревожности Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина. [Шиляева, Зайнуллина, 2019]

- Методика диагностики показателей и форм агрессивного поведения А. Басса −А. Дарки. [Шиляева, Зайнуллина, 2019]

- Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении (методика В. В. Бойко). [Осадчук, 2020]

Посредством вышеобозначенных методик диагностировали следующие параметры.

Методика диагностики эмоциональности по В. М. Русалову:

– шкала «психомоторная эмоциональность»;

– шкала «интеллектуальная эмоциональность»;

– шкала «коммуникативная эмоциональность».

Тест эмпатийного потенциала личности (И. М. Юсупов): -уровень эмпатии.

Методика самооценки уровня тревожности Ч . Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина:

– ситуативная тревожность.

Методика диагностики агрессивных и враждебных реакций А. Басса — А. Дарки:

Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении

(В. В. Бойко) :

– неумение управлять эмоциями, дозировать их;

– неадекватное проявление эмоций;

– негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций;

– доминирование негативных эмоций;

– нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе.

Результаты диагностической работы

Результаты диагностической работы по вышеперечисленным методикам представлены в таблице.

Результаты исследования особенностей эмоциональной сферы студентов техникума в период адаптации

Показатель

Уровень, %

Методика диагностики эмоциональности по В. М. Русалову

Источник

Исследование особенностей эмоциональных состояний школьников и студентов

Дата публикации: 21.04.2014 2014-04-21

Статья просмотрена: 3691 раз

Библиографическое описание:

Фирсова, Т. А. Исследование особенностей эмоциональных состояний школьников и студентов / Т. А. Фирсова, Е. А. Захарова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 6 (65). — С. 829-831. — URL: https://moluch.ru/archive/65/10459/ (дата обращения: 11.10.2021).

Вданной статье рассматриваются особенности эмоциональных состояний школьников и студентов, дается классификация эмоциональных состояний и роли эмоций в жизни человека. В статье опубликованы результаты исследования, проведенные среди старшеклассников и студентов на предмет выявления различных эмоциональных состояний.

Ключевые слова: эмоциональные состояния; чувства; эмоциональная возбудимость; импульсивность; немотивированная тревожность; уровень тревожности; учебная деятельность

Проблема изучения эмоциональных состояний представляется достаточно актуальной в связи с тем, что все люди без исключения в любых ситуациях испытывают определенные эмоции и чувства, которые в свою очередь оказывают влияние на эффективность деятельности и поведения.

К классу эмоциональных состояний относятся настроения, аффекты, страсти, стрессы, фрустрация, тревожность. Они включены в сферу психических процессов и состояний человека [Леонтьев В. О., 2002: 5]. Учение об эмоциях, или чувствах, представляет собой самую неразработанную главу в психологии [Выготский Л. С., 2000: 154]. Проблемой эмоциональных состояний личности занимались такие ученые как П. К. Анохин, П. В. Симонов, А. Н. Леонтьев.

Эмоции и чувства выражают смысл ситуации для человека с точки зрения актуальной в данный момент потребности, а также выражают состояние нашей души. Человеческие эмоции — огромная сила, которой подвластны не только наши мысли, но и наши действия [Улыбина Ю. Н., 2008: 1]. Эмоции могут вызываться как реальными, так и воображаемыми ситуациями. Они, как и чувства, воспринимаются человеком в качестве его собственных внутренних переживаний, передаются другим людям, сопереживаются. Жизнь без эмоций так же невозможна, как и без ощущений. Эмоции, утверждал знаменитый естествоиспытатель Ч. Дарвин, возникли в процессе эволюции как средство, при помощи которого живые существа устанавливают значимость тех или иных условий для удовлетворения актуальных для них потребностей.

В рамках изучения особенностей эмоциональных состояний наиболее интересными для нас оказались возрастные категории старшеклассников и студентов, которые, с одной стороны, объединяются единой ведущей учебно-профессиональной деятельностью, с другой стороны, различаются уровнем социальной и эмоциональной зрелости.

Целью исследования явилось изучение эмоциональных состояний старшеклассников и студентов.

Выборку исследования составили 30 старшеклассников (учащихся 10-х классов) и 25 студентов II курса ПГСГА.

Гипотеза исследования заключается в предположении о существовании различий в эмоциональных проявлениях школьников и студентов.

С целью проверки гипотезы и определения степени выраженности отдельных эмоциональных проявлений у школьников и студентов мы провели эмпирическое исследование, включающее в себя три этапа.

На первом этапе исследования с целью определения степени импульсивности испытуемых мы провели Методику выявления склонности демонстрировать неуправляемую эмоциональную возбудимость (В. В. Бойко).

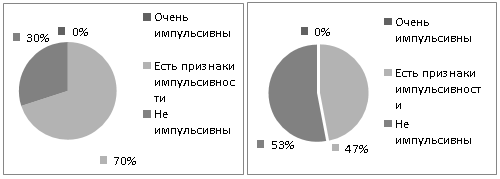

Результаты исследования отражены на Рис. 1.

Рис. 1. Проявления склонности школьников и студентов демонстрировать неуправляемую эмоциональную возбудимость

Результаты исследования показали, что большинство старшеклассников в определенной степени проявляют признаки импульсивности (70 %), лишь 30 % из них не импульсивны. Это связано, на наш взгляд, в первую очередь, с физиологическими и психологическими изменениями, происходящими в подростковом возрасте. Студенты в меньшей степени подвержены импульсивности: не склонны к импульсивности 53 % испытуемых, у 47 % респондентов имеются отдельные признаки импульсивности. Полученные данные объясняются изменением социального статуса студентов, их социальной ситуации, что в большей степени «заставляет» их контролировать эмоции.

На втором этапе исследования с целью выявления уровня тревожности испытуемых мы использовали Методику выявления склонности к немотивированной тревожности (В. В. Бойко).

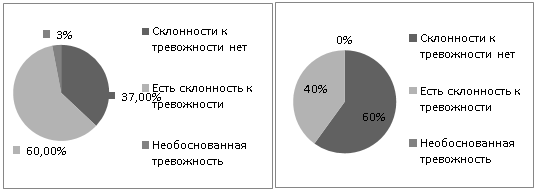

Результаты исследования отражены на Рис. 2.

Рис. 2. Проявления склонности школьников и студентов к немотивированной тревожности

Результаты исследования выявили, что 3 % школьников проявляют ярко выраженную тревожность, а у 60 % старшеклассников присутствует некоторая склонность к тревожности, что может объясняться предстоящими экзаменами, выбором ВУЗа и будущей профессии. Студенты в меньшей степени проявляют признаки тревожности (47 %), что связано с более определенной, стабильной ситуацией, складывающейся на данном возрастном этапе. Это подтверждается еще и тем, что у студентов не наблюдаются показатели высокого уровня тревожности, а отсутствие тревожности вообще отмечается у 60 % студентов по сравнению с 37 % школьников.

На третьем этапе исследования с целью выявления основных причин выявленных эмоциональных состояний школьников и студентов мы применили метод опроса (анкетирование). Было определено, что для большинства школьников наиболее значимыми причиной проявления эмоциональных состояний (80 %) являются проблемы в отношениях со сверстниками, в частности, с противоположным полом. Для студентов же наиболее тревожными оказались проблемы, связанные с учебной деятельностью, что отметили 90 % респондентов.

Подводя итоги и обобщая результаты проведенной работы, следует отметить, что гипотеза исследования подтверждена, и нами выявлены определенные различия между эмоциональными состояниями школьников и студентов. Вышеизложенное исследование показало, что

— старшеклассники более импульсивны и эмоционально неустойчивы по сравнению со студентами, что связано с их возрастными, психофизиологическими особенностями и профессиональной неопределенностью;

— студенты в отличие от старшеклассников в меньшей степени проявляют склонность к тревожному состоянию, что объясняется более стабильной социальной ситуацией и изменившимся социальным статусом;

— эмоциональные проявления старшеклассников связаны в первую очередь с взаимоотношениями со сверстниками, для студентов же наиболее проблемными являются ситуации, связанные с учебной деятельностью.

1. Выготский, Л. С. Психология / Л. С. Выготский. — М.: Изд-во ЭКСМО — Пресс, 2000. — 108 с.

2. Леонтьев, В. О. Классификация эмоций / В. О. Леонтьев. — Одесса: Изд-во Инновационного ипотечного центра, 2002. — 150 с.

3. Улыбина, Ю. Н. Как контролировать свои эмоции / Ю. Н. Улыбина. — М.: Изд-во «Весь год», 2008. — 232 с.

Источник