12.3. Структура эмоций

Впервые идея сложности психологической структуры эмоций была сформулирована В. Вундтом. По его мнению, структура эмоций включает три основных измерения:

Впоследствии эти взгляды на структуру эмоций были развиты и в определенной степени преобразованы в работах других зарубежных и отечественных психологов. В настоящее время в качестве основных в структуре эмоций называются следующие компоненты:

импрессивный (внутреннее переживание);

экспрессивный (поведение, мимика, двигательная и речевая активность);

физиологический (вегетативные изменения).

Таких взглядов на структуру эмоций придерживаются многие психологи (Г.М. Бреслав, К. Изард, Е.П. Ильин, Р. Лазарус, А.Н. Лук и др.).

Каждый из этих компонентов при различных формах эмоционального реагирования может быть выражен в большей или меньшей степени, однако все они присутствуют в каждой целостной эмоциональной реакции как ее составляющие.

Импрессивный компонент эмоционального реагирования (переживание). Всем эмоциональным реакциям присуще специфическое внутреннее переживание, являющееся, по А.Е. Ольшан-никовой, «главной эмоциональной единицей». Согласно С.Л. Рубинштейну, переживание — это неповторимое событие внутренней жизни, проявление индивидуальной истории личности. По мнению Л.И. Божович, понимание характера переживаний человека позволяет лучше разобраться в его сущности. Следовательно, основной функцией переживаний является образование специфического, субъективного опыта человека, направленного на выявление его сущности, места в мире и т. д.

В современной психологии существует несколько подходов к определению понятия «переживание»:

через его противопоставление объективному знанию. Так, согласно Л.М. Веккеру, переживание — это непосредственное отражение самим субъектом своих собственных состояний, тогда как отражение свойств и отношений внешних объектов является знанием;

через лингвистический анализ слов «переживание», «пережить». Это характерно для деятельностной теории переживаний Ф.Е. Василюка, согласно которой пережить что-либо — значит перенести какое-то жизненное событие, справиться с критической ситуацией, а переживание — это «особая деятельность, особая работа по перестройке психологического мира, направленная на установление смыслового соответствия между сознанием и бытием, общей целью которой является повышение осмысленности жизни». Переживание-деятельность проявляется в тех случаях, когда становится невозможным прямое и непосредственное решение проблем в предметно-практической деятельности;

через критерий осмысленности. М.И. Дьяченко и Л.А. Кан-дыбович дают следующее определение переживанию: это «осмысленное эмоциональное состояние, вызванное значимым объективным событием или воспоминаниями эпизодов предшествующей жизни». По мнению А.Н. Леонтьева, основной функцией переживаний является сигнализация о личностном смысле события, а Ф.Е. Василюк считает, что функцией пе-

реживаний является не только выявление, но и производство личностного смысла;

4) через критерий значимости: насколько те или иные события или предметы необходимы, полезны либо, наоборот, вредны для данного человека. Ф.В. Бассин, анализируя проблему «значащих переживаний», пишет о том, что любое событие может приобретать для человека «значение» другого типа, «опосредованное» не объективными характеристиками воздействия, а «историей» субъекта.

Наиболее верной представляется точка зрения, что не смысл (представляющий собой феномен сознания), а именно значимость является наиболее существенным критерием для понимания сущности понятия «переживания», поскольку переживания могут быть и неосознаваемыми. При этом значимость может выступать и в качестве источника, и в качестве результата, продукта процесса переживания.

Таким образом, переживание — это проявление субъективного отношения человека к какому-либо внешнему или внутреннему событию его жизни, выражающее характер (полезность, необходимость, опасность и т.д.) и степень его значимости для субъекта.

Различные ученые по-разному определяют характер и степень значимости событий, способных вызвать эмоциональную реакцию. Если для В. Вундта любое воспринимаемое событие является значимым (и, следовательно, эмоциональным) уже в силу того, что в момент восприятия оно является частью жизни индивида, то согласно другим ученым (Р. Лазарус, Э. Клапаред и др.) эмоции возникают только в исключительных случаях.

Экспрессивный компонент эмоционального реагирования.

Эмоциональные переживания имеют определенное выражение во внешнем поведении человека: в его мимике, пантомимике, речи, жестикуляции. Именно экспрессивные проявления эмоций лучше осознаются и контролируются человеком. Вместе с тем человек не способен полностью управлять, контролировать внешнее выражение эмоций. Так, с помощью гипноза было выявлено, что человек не может выполнять движение, характерное для одного вида эмоций, и одновременно переживать другую эмоцию. Он либо меняет движение, либо оказывается неспособным испытывать новую, внушенную ему эмоцию (N. Bull). Кроме того, блокирование (подавление, сдерживание) экспрессивных эмоциональных проявлений (например, в

ситуациях, вызывающих страх, но исключающих возможность бегства и т. п.) обычно приводит к появлению состояния эмоционального напряжения.

Все средства эмоциональной экспрессии можно разделить на мимические (выразительные движения лица), речевые (интонация и др.), звуковые (смех, плач и др.), жестикуляционные (выразительные движения рук) и пантомимические (выразительные движения всего тела).

Мимические средства эмоциональной экспрессии. Наибольшей способностью выражать различные оттенки эмоциональных переживаний обладает лицо человека. С помощью мимики, т. е. координированных движений глаз, бровей, губ, носа и т. д., человек способен выражать самые сложные и разнообразные эмоции. Лицевая экспрессия является также главным каналом распознавания эмоциональных состояний у других людей.

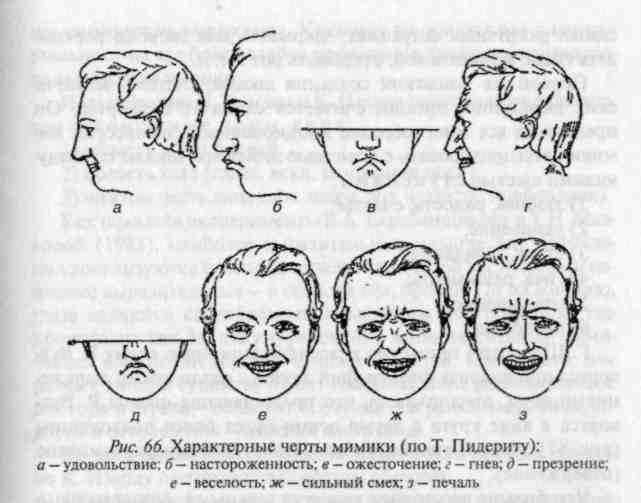

Одной из первых попыток классификации эмоциональной мимической экспрессии является работа И. Лафатера «Эссе о физиогномике» (1783). Позже, в 1859 г. немецкий анатом Т. Пидерит высказывает идею о том, что любое мимическое выражение можно охарактеризовать при помощи нескольких элементарных выразительных движений, и в подтверждение составляет множество схематических рисунков мимических реакций (рис. 66).

Однако систематическое изучение эмоциональной экспрессии началось с работ Ч. Дарвина, в которых был сформулирован тезис об универсачьности мимических реакций: все люди обладают некоторым набором универсальных выражений лица, отражающим основные, выработанные в процессе эволюции адаптивные модели. Например, злоба выражается нахмуренными бровями, прищуренными глазами и приоткрытым ртом (чтобы были видны зубы) — так наши предки выражали свое намерение укусить противника. Результаты кросскультур-ных исследований, а также изучение мимических реакций приматов в целом подтверждают данное предположение Ч. Дарвина, однако мимическое выражение не полностью детерминировано врожденными факторами.

Я. Рейковский выделяет следующие основные факторы формирования мимического выражения эмоций:

1) врожденные видотипичные мимические схемы, соответствующие определенным эмоциональным состояниям;

приобретенные, заученные, социализированные способы проявления чувств, подлежащие произвольному контролю;

индивидуальные экспрессивные особенности, свойственные только данному индивиду.

То, что человек рождается с уже готовым механизмом выражения эмоций с помощью мимики, было выявлено в исследованиях Г. Остера и П. Экмана: все мускулы лица, необходимые для выражения различных эмоций, формируются в период 15— 18-й недели внутриутробного развития, а изменения «выражения лица» у эмбриона можно наблюдать уже с 20-й недели. Однако эмоциональный опыт человека гораздо шире опыта его индивидуальных переживаний, о чем свидетельствует бедность мимики у слепых от рождения людей. Эмоциональный опыт человека формируется также в результате эмоциональных сопереживаний, возникающих в общении с другими людьми и передаваемых, в частности, средствами искусства (литература, живопись). Существует и так называемая конвенциальная мимика как общепринятый в данной культуре способ выражения эмоций. У каждого человека есть некоторый характерный только для него репертуар мимических реакций, повторяющихся в

самых различных ситуациях: закрывать или широко раскрывать глаза, морщить лоб, открывать рот и т. д.

Первой же попыткой создания шкалы, системы мимических выражений эмоций считается схема Р. Вудвортса. Он предложил все многообразие эмоциональной экспрессии мимики категоризировать с помощью линейной шкалы со следующими шестью ступенями:

любовь, радость, счастье;

Г. Шлосберг, применив классификационную схему Р. Вудвортса при анализе фотографий людей с различными выражениями лица, предположил, что представление шкалы Р. Вудвортса в виде круга с двумя осями будет более подходящим (рис. 67): удовольствие/неудовольствие, принятие/непринятие (отвержение).

Чем больше расстояние между отдельными эмоциональными категориями на шкале, тем менее сходны соответствующие

им мимические выражения. Удаление по оси от края к центру указывает на все более слабое проявление данного мимического выражения эмоции.

Исследования П. Экмана и К. Изарда позволили определить три автономные зоны лица:

область лба и бровей;

область глаз (глаза, веки, основание носа);

нижняя часть лица (нос, щеки, рот, челюсти, подбородок). Как показали эксперименты В.А. Барабанщикова и Т.Н. Мал-

ковой (1988), наиболее выразительные мимические проявления локализуются преимущественно в нижней части лица, а наименее выразительные — в области лба, бровей. По их мнению, глаза являются своеобразным смысловым центром лица, где происходит как бы аккумулирование влияния сильных мимических изменений верхней и нижней частей. Кроме того, для разных эмоций существуют оптимальные зоны распознавания: для горя и страха — область глаз, гнева — верхняя часть лица, радости и отвращения — нижняя часть лица.

Во временном аспекте каждая мимическая реакция согласно К. Изарду протекает следующим образом:

I)латентный период — интервал времени от момента стимуляции до начала видимых проявлений реакции;

период развертывания — интервал времени от окончания латентного периода до достижения максимального уровня проявления;

период кульминации — максимальный уровень эмоциональных проявлений;

период спада — интервал времени от кульминации до полного угасания.

Оценив одну или несколько временных характеристик мимической реакции, можно довольно легко отличить искреннюю эмоцию от наигранной. Например, мимическое выражение базовых эмоций длится в среднем от 0,5 до 4 с. Мимические выражения, длящиеся меньше 1/3 с и больше 10 с, бывают достаточно редко, поэтому выход за границы этого временного диапазона чаще всего свидетельствует о том, что человек «изображает» эмоцию.

Речевые средства эмоциональной экспрессии. Большое значение во взаимоотношениях людей приобрело выражение эмоций с помощью различных речевых средств. При этом речь может иметь выразительное значение безотносительно и даже в противоречии со смыслом и содержанием произносимых слов.

Таблица 6 Характерные мимические изменения при различных эмоциях (соответственно трем зонам лица)

Верхняя часть лица

Нижняя часть лица

Брови подняты и сдвинуты. Мор-

Верхние веки подняты так, что вид-

Губы растянуты и напряжены

щины только в центре лба

на склера, нижние — приподняты и напряжены

Брови высоко подняты и округле-

Верхние веки подняты, а нижние опу-

Рот раскрыт, губы и зубы разъединены,

ны. Горизонтальные морщины пе-

щены так, что над радужной оболоч-

напряжения или натяжения в области рта

ресекают весь лоб

кой видна склера

Брови и лоб спокойные

Верхние веки спокойные, нижние

Рот закрыт, уголки губ оттянуты в стороны и

веки приподняты, но не напряже-

приподняты. От носа к внешнему краю губ

ны; под нижними веками морщинки. У наружного края уголков глаз морщинки — «гусиные лапки»

тянутся морщинки — носогубные складки

Брови опущены и сведены, между

Верхние веки напряжены, нижние —

Рот закрыт, губы сжаты

бровями вертикальные складки

напряжены и приподняты

Брови слегка опущены

Верхние веки опущены, нижние —

Нос наморщен. Рот закрыт. Верхняя губа

приподняты, но не напряжены; под

поднята, нижняя губа также поднята и вы-

нижними веками морщинки

двинута вверх по направлению к верхней губе

Внутренние уголки бровей подняты

Внутренние уголки верхних век при-

Рот закрыт, уголки губ опущены, напря-

жения или натяжения в области рта нет

Одна бровь дугообразно приподня-

Веки полуопущены, глаза смотрят

Нижняя губа опущена

та, на лбу поперечная складка

Основными характеристиками речевой эмоциональной экспрессии являются:

темп артикулирования и паузации;

чистота звучания голоса;

свободное и точное выражение мыслей.

Речь в состоянии эмоционального напряжения имеет следующие отличительные особенности:

в плане моторной реализации — существенное повышение/ понижение громкости речи, убыстрение/замедление темпа речи, более отчетливое произношение, повышение на 50 % количества пауз хетизации (сомнения), незавершение фраз;

грамматически — увеличение количества существительных и глаголов по сравнению с прилагательными и наречиями, повторы и двусмысленности, нарушения в синтаксическом строении фраз («телеграфный стиль»);

лексически — упрощение речи (выбор более коротких слов с наиболее высокой частотностью в языке), увеличение количества слов-паразитов, неологизмов, парафазии (ошибочных употреблений слов);

семантически — появление слов со значением семантической безысключительности (вечно, всегда, никогда, никто и др.); речь характеризуется, с одной стороны, большей резкостью в оценках, с другой — нерешительностью (В.П. Белянин).

Физиологический компонент эмоционального реагирования.

О наличии эмоциональной реакции на что-либо можно судить не только по самоотчету человека о переживаемом им состоянии или по его внешнему поведению, но и по характеру изменения вегетативных показателей (пульс, артериальное давление, частота дыхания и т. д.). Чаще всего такие изменения в организме называют эмоциональным возбуждением. Однако по физиологическим изменениям можно сделать вывод скорее о количественных характеристиках эмоционального процесса (интенсивность, длительность), чем о качественных (модальность).

Вместе с тем знак эмоции может определять особенности вегетативной реакции. П.В. Симонов выявил, что положительные эмоциональные реакции:

всегда слабее отрицательных;

в большинстве — короткоживущие состояния;

даже сильные положительные эмоциональные реакции безвредны для здоровья человека.

Эмоции и вегетативная нервная система. Когда речь идет о физиологическом компоненте эмоционального реагирования, подразумеваются прежде всего те изменения, которые происходят в вегетативной нервной системе (ВНС), управляющей деятельностью внутренних органов (пищеварения, кровообращения, дыхания, обмена веществ и др.).

Симпатический отдел ВНС обеспечивает приспособление к изменившимся условиям, подготавливает организм к работе, защите, что находит свое выражение в учащении сокращений сердца, повышении артериального давления, торможении моторики и секреции пищеварительного тракта. Парасимпатический отдел ВНС обеспечивает восстановление нарушенного равновесия в организме, ресурсов, что проявляется в урежении сокращений сердца, снижении артериального давления, усилении моторики и секреции пищеварительного тракта. В целом эффект возбуждения симпатической нервной системы во многих органах и системах организма противоположен эффекту возбуждения парасимпатической нервной системы, поэтому некоторые авторы связывают функционирование отрицательных эмоций преимущественно с активацией симпатического отдела ВНС, центральных адренергических структур, а положительных эмоций — с активацией парасимпатического отдела и структурами холинергической природы (П.К. Анохин и др.).

Однако П.В. Симонов отмечает, что многочисленные экспериментальные факты свидетельствуют об участии обоих отделов ВНС в реализации как положительных, так и отрицательных эмоциональных состояний и что усиление активности этих отделов может происходить одновременно. По данным Дж. Лейси и коллег, при одной и той же эмоциональной реакции могут наблюдаться учащение сердцебиения (симпатический сдвиг) и нарастание КГР (парасимпатический сдвиг). П.В. Симонов считает, что степень участия симпатических и парасимпатических отделов ВНС зависит от характера отрицательной эмоции (рис. 68).

Эмоции и гормональная система. В экспериментальных исследованиях было выявлено, что гормоны оказывают различное влияние на эмоциональную сферу человека. Так, дефицит

норадреналина способствует появлению депрессии в форме тоски, а дефицит серотонина — депрессии в форме тревоги. Исследование мозга депрессивных больных, покончивших жизнь самоубийством, показало, что он обеднен как норадреналином, так и серотонином. Увеличение же концентрации серотонина в мозге вызывает улучшение настроения (Н.Н. Данилова, 2000).

В.К. Мягер и А.И. Гошев изучали соотношение между адреналином и норадреналином при разных отрицательных эмоциях (табл. 7).

Таблица 7 Соотношение между адреналином и норадреналином при отрицательных эмоциях

Изменение дыхания при эмоциональном реагировании. Дыхательные движения при эмоциях выполняют двойную функцию:

обеспечение необходимого для повышенной мускульной работы кислорода;

пропускание воздуха через голосовую щель и обеспечение требуемой вибрации голосовых связок (для повышения голоса).

Р. Вудвортсом были выявлены следующие изменения скорости и амплитуды дыхательных движений: при возбуждении -дыхательные движения частые и глубокие; при тревоге — убыстренные и слабые; при страхе — резкое замедление дыхания и т.д. (рис. 69).

Информативным показателем эмоционального состояния человека является также соотношение между продолжительностью вдоха и выдоха. Штерринг (1906), определяя это соотношение путем деления времени вдоха на время всего цикла, получил следующие данные, показывающие значительное увеличение при эмоциональных состояниях продолжительности вдоха по сравнению с продолжительностью выдоха: при покое -0,43 с; при возбуждении — 0,60 с; при удивлении — 0,71 с; при внезапном испуге — 0,75 с.

Изменение кровообращения при эмоциональном реагировании.

Эти изменения характеризуются частотой и силой пульса, величиной кровяного давления, расширением и сужением кровеносных сосудов. В результате этих изменений убыстряется или замедляется ток крови и соответственно наблюдается приток крови к одним органам и ее отток от других органов и частей тела. Как указывалось выше, скорость сердечных сокращений регулируется вегетативными импульсами, а также изменяется под вли-

янием адреналина. В спокойном состоянии частота пульса составляет 60—70 ударов в минуту. При испуге происходит мгновенное ускорение до 80—90 ударов в минуту. При возбуждении и напряженном ожидании (например, на старте) частота пульса повышается на 15—16 ударов в минуту.

Соответствующие изменения наблюдаются и в величине кровяного давления. При испуге систолическое кровяное давление повышается. Это повышение наблюдается также при мысли о возможной боли (например, у некоторых лиц оно обнаруживается, как только зубной врач входит в комнату и подходит к больному). Повышение кровяного давления перед первым экзаменационным днем у студентов иногда составляет 15— 30 мм сверх нормы.

Все эти изменения связаны с потребностями организма в лучшем выполнении соответствующей деятельности: при внезапном испуге они приводят к быстрому и лучшему кровоснабжению мышц, которым предстоит работа, в ожидании экзамена—к улучшению кровоснабжения мозга и т. п.

12.4. Классификация эмоций

Многообразие эмоций, их качественных и количественных проявлений исключают возможность простой и единой классификации. Каждая из характеристик эмоций может выступать в качестве самостоятельного критерия, основания для их классификации (табл. 8).

Таблица 8 Характеристики эмоций как основания для их классификации

Положительные, отрицательные, амбивалентные

Радость, страх, гнев и др.

Влияние на поведение и деятельность

Врожденные, приобретенные Первичные, вторичные

По знаку эмоциональные переживания можно разделить:

Основной функцией положительных эмоций является поддержание контакта с позитивным событием, поэтому им присуща реакция приближения к полезному, необходимому стимулу. Кроме того, по мнению П.В. Симонова, они побуждают нарушать достигнутое равновесие с окружающей средой и искать новую стимуляцию.

Для отрицательных эмоций характерной является реакция удаления, прерывания контакта с вредным или опасным стимулом. Считается, что они играют более важную биологическую роль, поскольку обеспечивают выживание индивида.

Амбивалентными эмоциями являются противоречивые эмоциональные переживания, связанные с двойственным отношением к чему-либо или кому-либо (одновременное принятие и отвержение).

Однако многими исследователями отмечается, что знак эмоции не всегда соотносим с позитивной (положительные эмоции) или негативной (отрицательные эмоции) значимостью стимулов и направленностью к ним и в целом такое деление является достаточно условным. К. Изард предлагает использовать критерий конструктивности для различения положительных и отрицательных эмоций: положительные эмоциональные переживания способствуют конструктивному взаимодействию человека с другими людьми, с ситуациями и объектами, отрицательные же, напротив, препятствуют такому взаимодействию. Я. Рейковский рассматривает данную проблему с позиций организации (дезорганизации) протекания регуля-торной деятельности.

В психологической литературе существуют различные подходы к тому, сколько и какие из эмоциональных модальностей являются базовыми. Разные авторы называют различное число базисных модальностей: от двух (удовольствие/неудовольствие) до десяти. В отечественной психологии В.Д. Небылицыным было предложено рассматривать три главные модальности:

Остальные же эмоции являются их производными или сочетаниями. Дискуссионным остается вопрос о необходимости включения также эмоции печали в структуру исходных модальностей эмоциональной сферы. По мнению О.П. Санниковой, «эмоции таких паттернов, как «радость» и «печаль», относятся к одному и тому же качественному континууму, занимая в нем полярные позиции». Другие же авторы считают, что эмоция печали обладает собственными отличительными особенностями (Л.М. Аболин, 1987; Н.М. Русалова, 1979 и др.). А.И. Макеева рассматривает как основные следующие эмоциональные модальности: радость, удивление, страх, страдание, гнев, презрение. Шесть базисных эмоций выделяет и А.Т. Злобин: страх, грусть, гнев, стыд, радость, бесстрашие.

В зарубежной психологии три основные модальности эмоций называются в работах Дж. Уотсона (страх, ярость и любовь) и Дж. Грея (тревожность, радость/счастье и ужас/гнев). Р. Вудвортсом при классификации мимических эмоциональных проявлений людей были выделены следующие основные группы:

любовь, радость, счастье;

Р. Плутчик называет восемь первичных эмоций (модальностей), соответствующих основным прототипам адаптивного поведения: принятие, отвращение, гнев, радость, страх, горе, удивление, интерес.

Р.С. Лазарус, опираясь на идею, что эмоциональные реакции возникают из взаимодействий с окружающей средой, создал собственную классификацию эмоций и причин их появления (табл. 9).

Однако наиболее разработанной, сфокусированной на отдельных эмоциональных модальностях является теория дифференциальных эмоций К. Изарда, в которой выделяется десять фундаментальных эмоций:

1) интерес — интеллектуальная эмоция, чувство вовлеченности, повышающее способность человека к восприятию и обработке поступающей из внешнего мира информации, стимулирующее и упорядочивающее его активность;

Таблица 9 Эмоции и причины их возникновения (по R. S. Lazarus, 1994)

Нападение, направленное на самого человека и на то, что ему принадлежит

Столкновение с неопределенностью, экзистенциальной угрозой

Столкновение с непосредственной, конкретной и непреодолимой физической опасностью

Нарушение морального императива

Провал попытки соответствовать своему идеальному «Я»

Переживание безвозвратной потери

Желание обладать чем-то, что есть у другого

Негодование, направленное против третьей стороны, возникшее благодаря утрате привязанности другого человека или угрозы ее утратить

Восприятие непереносимого объекта или идеи либо слишком близкое приближение к такому объекту

Совершение заметного шага по пути достижения намеченной цели

Укрепление идентичности эго человека посредством принятия похвалы за достижение или за представляющий ценность объект

Внушающее беспокойство за не соответствующее цели состояние, которое либо изменилось к лучшему, либо вообще исчезло

Боязнь худшего, но стремление к лучшему

Жажда привязанности или ее наличие, что, правда, не всегда бывает взаимным

Состояние, когда человека трогает страдание другого и им движет желание ему помочь

радость — эмоция, характеризующаяся переживанием психологического комфорта и благополучия, позитивным отношением к миру и самому себе;

удивление — эмоция, вызываемая резкими изменениями стимуляции и подготавливающая человека к эффективному взаимодействию с новыми или внезапными событиями;

печаль — переживание утраты (временной/постоянной, реальной/воображаемой, физической/психологической) объекта

удовлетворения потребности, вызывающее замедление умственной и физической активности, общего темпа жизни человека;

5) гнев — эмоция, вызываемая состоянием дискомфорта, ограничения или фрустрации, характеризующаяся мобилиза цией энергии, высоким уровнем мышечного напряжения, са моуверенностью и порождающая готовность к нападению или другим формам активности;

6) отвращение-эмоциональная реакция отвержения, отстра нения от физически или психологически вредных объектов;

7) презрение — чувство превосходства, ценности и значимос ти собственной личности по сравнению с личностью другого человека (обесценивание и деперсонализация объекта презре ния), повышающее вероятность совершения «хладнокровной» агрессии;

8) страх — эмоция, характеризующаяся чувством незащи щенности, неуверенности в собственной безопасности в ситуа ции угрозы физическому и (или) психическому «Я» с выражен ной тенденцией к бегству;

9) стыд — переживание собственной неадекватности, неком петентности и неуверенности в ситуации социального взаимо действия, своего несоответствия требованиям ситуации или ожи даниям окружающих, как способствующее соблюдению группо вых норм, так и оказывающее разрушительное воздействие на саму возможность общения, порождая отчужденность, стремле ние находиться в одиночестве, избегать окружающих;

10) вина — переживание, возникающее в ситуации наруше ния внутреннего морально-этического стандарта поведения, сопровождающееся самоосуждением и раскаянием.

Классификацию модальностей, предложенную К. Изардом, критикуют за ее эмпиричность, поскольку признается не вполне обоснованным то, что выделены именно эти десять эмоций. Так, существует мнение, что базовыми можно называть только те эмоции, которые имеют глубокие филогенетические корни, т. е. имеются не только у человека, но и у животных. Поэтому такие эмоции, присущие только человеку, как стыд и вина, к базовым вряд ли можно отнести (считается, что они появляются в результате социализации базовой эмоции страха). Кроме того, было выявлено, что мимика презрения совершенно не воспринимается и не понимается детьми в возрасте 3-5 лет, следовательно, можно предположить, что презрение является социа-

лизированной формой гнева. Интерес вообще склонны чаще причислять к числу мотивационных явлений.

Появляясь в ответ на воздействие жизненно важных событий, эмоции способствуют либо мобилизации, либо торможению психической деятельности и поведения. В зависимости от влияния на поведение и деятельность человека эмоции подразделяются на стенические (от греч. sthenos — сила) — активизирующие жизнедеятельность организма, побуждающие к действию (гнев, удивление и др.), и астенические — угнетающие и подавляющие жизненные процессы в организме (стыд, печаль и др.). Эмоции таких модальностей, как страх или радость, могут иметь как стенический, так и астенический характер.

В зависимости от степени осознанности эмоции подразделяются на осознаваемые и неосознаваемые. Однако осознание эмоциональных переживаний не подчиняется принципу «все или ничего». Поэтому встречаются разные степени осознанности эмоций и разные формы ее искажения. Полное осознание предполагает как исчерпывающую характеристику самой эмоции, так и понимание связей между эмоцией и вызвавшими ее факторами, с одной стороны, и между эмоцией и действиями, к которым она побуждает, — с другой. Изменение осознания эмоциональных переживаний, по мнению Я. Рейковского, может проявляться в следующих формах:

неосознавание самого факта возникновения эмоций (например, человек не замечает своего беспокойства, зарождающегося чувства и т. п.);

неправильная категоризация эмоций (человек трактует обиду как моральное возмущение, боязнь неуспеха — как отсутствие заинтересованности);

неверная интерпретация причины возникшей эмоции (например, человек считает, что его гнев вызван чьим-то недостойным поведением, тогда как в действительности он вызван тем, что ему было оказано недостаточно внимания);

неправильная интерпретация связи между эмоцией и вызванным ею поступком (так, родитель считает, что наказывает ребенка «для его же пользы», тогда как в действительности делает это для того, чтобы показать свое превосходство).

К пониманию того, что не все эмоциональные переживания являются осознаваемыми, в психологии пришли не сразу. Первоначально доминировали идеи интроспективной психологии, в которой эмоции рассматривались как феномены сознания и,

следовательно, были полностью осознаваемыми. Именно в психоанализе впервые были сформулированы положения о том, что не все психические явления (в том числе и эмоции) регистрируются в сознании. Основными причинами неосознаваемости тех или иных эмоциональных явлений служат их слабая интенсивность, а также действие особых блокирующих осознание механизмов (психологических защит). Кроме того, остаются неосознанными те эмоциональные переживания, которые возникли и сформировались в раннем детстве, когда сознание ребенка не было еще достаточно развитым, хотя они впоследствии могут участвовать в регуляции поведения взрослого человека.

В зависимости от предметности, т. е. от связи эмоциональных переживаний с конкретным объектом, эмоции бывают предметные и беспредметные.

В.К. Вилюнасом была предложена функциональная классификация эмоций: по их функциональным характеристикам и роли в регуляции деятельности. Рассматривая эмоции в качестве посредника между потребностями и деятельностью по их удовлетворению, автор подразделяет их:

на ведущие — переживания, окрашивающие в образе среды предметы потребности и превращающие их тем самым в мотивы. Такие переживания являются непосредственным субъективным коррелятом потребности, объективизируя ее в предметной деятельности. Ведущие эмоции предшествуют деятельности, побуждают к ней и отвечают за общую ее направленность;

производные — ситуативно значимые переживания, возникающие в процессе деятельности и выражающие отношение субъекта к отдельным условиям, благоприятствующим или затрудняющим ее осуществление, к конкретным достижениям в ней, к сложившимся или возможным ситуациям.

В зависимости от степени произвольности, т. е. возможности произвольной регуляции и контроля поведения, эмоции бывают произвольные и непроизвольные. Однако произвольность эмоционального реагирования, как и осознанность, представляет собой непрерывную шкалу и имеет различную степень выраженности.

По происхождению эмоции подразделяются на врожденные, связанные с реализацией инстинктивных программ реагирования и приобретенные, формирующиеся под влиянием индивидуального и социального опыта.

Согласно Г.А. Вартаняну и Е.С. Петрову, первичные эмоции являются генетически детерминированными и жестко связанными с нарушением или восстановлением гомеостаза в организме. Такие переживания функционально неразрывно слиты со специализированными безусловно-рефлекторными реакциями и являются безвероятностными (возникают в ответ на определенный внешний раздражитель с вероятностью, равной «1»). Вторичные эмоции формируются на базе первичных в результате индивидуального опыта адаптации.

По уровню развития эмоции подразделяются на низшие — связанные преимущественно с биологическими процессами в организме, с удовлетворением (неудовлетворением) витальных потребностей человека, и высшие — связанные с удовлетворением (неудовлетворением) социальных и духовных потребностей человека. Компонентный состав низших и высших эмоций также различен: высшие эмоции включают в себя «субъективное звено» (оценку своего эмоционального состояния) и различные когнитивные звенья (обеспечивающие вероятностную оценку ситуации и т. д.).

Длительность эмоций характеризует время протекания эмоциональной реакции. Кратковременные эмоциональные реакции появляются обычно при однократном воздействии и отличаются неустойчивостью, временным, преходящим характером. Длительным эмоциональным переживаниям присущи устойчивость и постоянство.

Интенсивность эмоций характеризует силу переживания и сопутствующих экспрессивных и физиологических реакций. При слабых эмоциональных переживаниях не наблюдается существенных физиологических изменений и экспрессивных проявлений в поведении человека. Сильные эмоциональные переживания сопровождаются выраженными физиологическими и экспрессивными реакциями.

Наряду с так называемыми «внутренними» основаниями для классификации эмоций (по присущим им характеристикам) существуют и «внешние» (по сферам их проявления и предметному содержанию). Примером такого различения эмоциональных явлений служит классификация Б.И. Додонова, который подразделяет эмоции в зависимости от их субъективной ценности для человека:

на альтруистические — возникающие на основе потребности в содействии, помощи, покровительстве другим людям (преданность, жалость, сочувствие и др.);

коммуникативные — возникающие на основе потребности в общении (симпатия, уважение, признательность, благодарность, обожание и др.);

глорические — связанные с потребностью в самоутверждении, славе и признании (гордость, чувство превосходства, уязвленное самолюбие и др.);

праксические — вызываемые деятельностью, изменением ее в ходе работы, успешностью или неуспешностью, трудностями ее осуществления и завершения (увлеченность и др.);

пугнические — происходящие от потребности в преодолении опасности, интереса к борьбе (чувство азарта, решительности, соперничества и др.);

романтические — связанные со стремлением ко всему необычному, таинственному (надежда, ожидание и др.);

гностические — связанные с потребностью в познавательной гармонии (удивление, чувство догадки, радость открытия и др.);

эстетические — связанные с лирическими переживаниями, с наслаждением красотой чего-либо или кого-либо (чувство прекрасного и др.);

акизитивные — возникающие в связи с интересом к накоплению, коллекционированию (чувство обладания и др.);

гедонистические — связанные с удовлетворением потребности в телесном и душевном комфорте (чувство беззаботности, веселья и др.).

Основным недостатком предложенной Б.И. Додоновым классификации эмоций является ее эмпирико-описательный характер, отсутствие единого основания для различаемых им видов эмоций.

Вопросы для самоконтроля

Критерии в классификации эмоций.

Базовые эмоциональные модальности.

Базовые эмоции, выделяемые К. Изардом.

Влияние эмоций на поведение и деятельность человека.

Формы изменения осознания эмоциональных переживаний.

12 Зак. 3128 353

Основные виды эмоций в зависимости от их субъективной ценности для человека.

Подходы к определению понятия «эмоция».

Различия познавательных и эмоциональных процессов.

Свойства, присущие эмоциям.

Основные структурные компоненты эмоционального реагирования.

Подходы к определению понятия «переживание».

Наиболее выразительные средства эмоциональной экспрессии.

Основные мимические изменения при различных эмоциях.

Факторы, оказывающие влияние на формирование мимического выражения эмоций.

Отличительные особенности речи в состоянии эмоционального напряжения.

Изменения в организме при различных эмоциональных переживаниях.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник