- Инфаркт миокарда с депрессией st экг

- Инфаркт миокарда с депрессией st экг

- Диагностика инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST)

- Интерпретация отдельных показателей ЭКГ при инфаркте миокарда (ИМ)

- Учебное видео ЭКГ при инфаркте миокарда

- Особенности ЭКГ при остром инфаркте миокарда

- Динамика изменений сегмента ST и зубца Т при ОИМ

- Реципрокная депрессия сегмента ST

- Локализация области инфаркта

- Инфаркт миокарда передней стенки

- Нижний ИМ

- Инфаркт миокарда правого желудочка

- Инфаркт миокарда задней стенки

- ЭКГ предикторы реперфузии

- Заключение

Инфаркт миокарда с депрессией st экг

Депрессия сегмента ST, в свою очередь, проявляется в виде элевации сегмента ST, поскольку электрокардиографические регистраторы в клинической практике используют усилители переменного тока, которые автоматически компенсируют любой отрицательный сдвиг сегмента TQ. В результате этой электронной компенсации сегмент ST будет пропорционально приподнят. Следовательно, согласно теории диастолического тока повреждения, подъем сегмента ST представляет собой мнимое смещение.

Истинное смещение, которое можно наблюдать только при наличии ЭКГ-усилителя постоянного тока, заключается в том, что изолиния TQ располагается ниже обычного, принимая отрицательное значение.

Данная гипотеза предполагает, что ишемический подъем SТ (и сильно заостренные зубцы Т) связан и с систолическим током повреждения. Изменить внеклеточный заряд клеток миокарда, находящихся в состоянии острой ишемии, на относительно положительный (по сравнению с нормальными клетками) во время электрической систолы (интервала QT) способны три фактора:

(1) патологически ранняя реполяризация (укороченная длительность ПД);

(2) замедленная скорость восходящего колена ПД; (3) уменьшенная амплитуда ПД. Наличие одного или нескольких из этих факторов создают градиент напряжения между нормальной и ишемической зонами в период интервала QT. Таким образом, вектор тока повреждения будет направлен к зоне ишемии.

Механизм данного систолического тока повреждения приведет в результате к первичному подъему ST, иногда с высокими положительными (острыми) зубцами Т.

Когда острая ишемия является трансмуральной (из-за диастолического и/или систолического тока повреждения), общий вектор ST обычно смешается в направлении наружных (эпикардиальных) слоев, а над зоной ишемии образуются элевация ST и иногда высокие положительные (острые) зубцы Т. Могут появляться реципрокные депрессии ST в отведениях, регистрирующих сигналы от контралатеральной поверхности сердца.

Иногда рецинрокные изменения могут быть более явными, чем первичная элевация ST. Когда ишемия на начальном этапе ограничена субэндокардом, общий вектор ST обычно смещен в направлении внутреннего желудочкового слоя и полости желудочка, поэтому расположенные над ними отведения (например, передние грудные) демонстрируют депрессию сегмента ST с подъемом ST в отведении aVR.

Такая картина субэндокардиальной ишемии типична во время спонтанных эпизодов стенокардии напряжения, симптоматической или бессимптомной (безболевой) ишемии, спровоцированной нагрузочными или фармакологическими стресс-исследованиями.

На амплитуду изменений ST при острой ишемии могут влиять множественные факторы. Выраженная (явная) элевация или депрессия ST во многих отведениях обычно указывает на очень тяжелую ишемию. Наоборот, быстрое устранение подъема ST при тромболитической терапии или чрескожном коронарном вмешательстве является специфичным маркером успешной реперфузии.

Эти взаимосвязи, однако, не являются универсальными, т.к. тяжелая ишемия или ИМ может сопровождаться небольшими изменениями ST-T, а может и не сопровождаться ими. Более того, относительное увеличение амплитуды зубца Т (гигантские зубцы Т) может сочетаться или предшествовать подъему ST вследствие тока повреждения, порожденного ишемией миокарда с ИМ или без него.

Источник

Инфаркт миокарда с депрессией st экг

Синонимы: инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, острый инфаркт миокарда (ИМ), острый трансмуральный инфаркт, инфаркт миокарда (ИМ) с зубцом Q.

Среди сердечно-сосудистых заболеваний с возможным смертельным исходом важное место занимает острый инфаркт миокарда (ИМ), который в настоящее время называют ИМпST. Это наиболее тяжелая форма ОКС, если не считать внезапную сердечную смерть.

Патофизиология. Вследствие кровоизлияния в атеросклеротическую бляшку и постепенно нарастающего тромбоза коронарной артерии происходит стенозирование ее просвета с исходом в окклюзию. Это приводит к ишемии миокарда, кровоснабжаемого пораженной коронарной артерией, и его некрозу.

Тщательные многолетние эпидемиологические исследования больных инфарктом миокарда (ИМ) показали, что у них имеются факторы риска. Сочетание этих факторов способствует ускорению атеросклеротического процесса и многократному увеличению риска инфаркта миокарда (ИМ). К известным на сегодняшний день факторам риска относятся курение, повышенный уровень холестерина в крови, высокое АД и сахарный диабет.

Помимо перечисленных четырех главных факторов риска, известны и другие, в частности, избыточная масса тела, стресс, гиподинамия, наследственная предрасположенность.

Симптомы инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST):

• Сильная ангинозная боль, длящаяся более 15 мин

• Подъем сегмента ST на ЭКГ

• Положительные результаты анализа крови на креатинкиназу, ее МВ-фракцию, тропонины (I или Т)

Диагностика инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST)

ЭКГ, как правило, имеет решающее значение для установления диагноза. Уже через 1 ч после появления типичного болевого приступа в большинстве случаев на ЭКГ отмечаются четкие признаки ИМ. Поэтому диагностика ИМ является важнейшей задачей электрокардиографии.

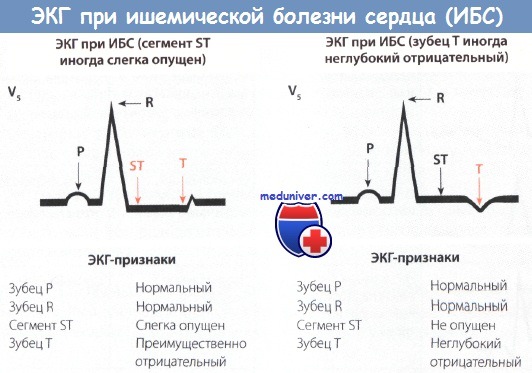

При анализе ЭКГ у больных инфарктом миокарда (ИМ) следует обратить внимание на следующие особенности.

• Признаки ИМ должны быть однозначными. В большинстве случаев изменения на ЭКГ бывают настолько типичны, что диагноз можно поставить, не прибегая к дальнейшему обследованию.

• Другие важные заболевания, особенно в острой стадии, например приступ стабильной стенокардии у больного ИБС, перикардит или миокардит, не следует ошибочно интерпретировать как ИМ. Например, при перикардите на ЭКГ нет отчетливых признаков ИМ.

• В процессе диагностики ИМ необходимо установить также стадию ИМ, т.е. следует указать, по крайней мере, идет ли речь об острой фазе или это старый инфаркт. Это важно, так как лечение ИМ имеет свои особенности в зависимости от стадии заболевания.

• В диагнозе следует отразить также локализацию ИМ. В частности, следует дифференцировать инфаркт передней стенки ЛЖ от инфаркта его задней стенки. В зависимости от локализации ИМ можно ориентировочно определить, какая коронарная артерия поражена.

Интерпретация отдельных показателей ЭКГ при инфаркте миокарда (ИМ)

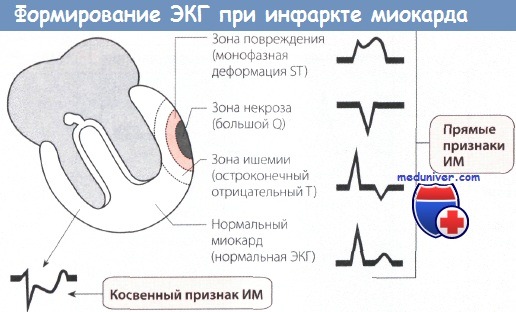

1. Большой зубец Q (зона некроза). Вследствие некроза миокарда в зоне инфаркта ЭДС не возникает. Результирующий вектор ЭДС направлен от зоны некроза. Поэтому на ЭКГ регистрируется глубокий и уширенный зубец Q (зубец Q Парди) в отведениях, которые располагаются непосредственно над зоной ИМ.

2. Подъем сегмента ST. Зона некроза миокарда окружена зоной повреждения. Поврежденная ткань по сравнению со здоровой в конце деполяризации желудочка несет меньший отрицательный заряд, поэтому менее возбудима. Поэтому в зоне повреждения возникает вектор, который соответствует сегменту ST и направлен от электрически отрицательного миокарда к электрически менее отрицательному, т.е. к части миокарда, которая заряжена относительно положительно. Поэтому на ЭКГ, соответствующей зоне повреждения, регистрируется подъем сегмента ST.

3. Остроконечный отрицательный зубец Т. ЭКГ зоны ишемии обнаруживает изменения в фазе реполяризации. Вектор реполяризации направлен от зоны ишемии к здоровому миокарду. При повреждении эпикардиальных слоев миокарда вектор ЭДС направлен снаружи внутрь. Поэтому в отведениях, в которых в норме регистрируются положительные зубцы Т, теперь появляются симметричные остроконечные отрицательные зубцы Т (коронарные зубцы Т Парди).

Результаты исследования сывороточных маркеров некроза миокарда становятся положительными через 2-6 ч после развития ишемии.

Появление тропонинов в сыворотке крови отражает образование тромба в коронарной артерии. Поэтому анализ крови на тропонины из-за высокой чувствительности (90% при выполнении через 6 ч) и специфичности (примерно 95%) является стандартным исследованием в экстренной диагностике острого инфаркта миокарда (ИМ).

Определение сывороточных маркеров некроза миокарда играет важную роль не только в диагностике острого инфаркта миокарда (ИМ), но и позволяет судить о его динамике. Особенно велико их значение в тех случаях, когда данные ЭКГ стертые или маскируются блокадой ножки ПГ либо синдромом WPW. Затруднительна диагностика инфаркта миокарда (ИМ) и в тех случаях, когда инфаркт локализуется в бассейне огибающей ветви левой коронарной артерии.

В настоящее время в диагностике инфаркта миокарда (ИМ) применяют оба указанных метода исследования: ЭКГ и анализ крови на сывороточные маркеры некроза миокарда. Причем они не конкурируют, а дополняют друг друга.

Несмотря на это, как показали ранее выполненные нами исследования, предсказательная ценность ЭКГ более высокая по сравнению с анализом крови на сывороточные маркеры некроза миокарда, так как в большинстве случаев острого ИМ изменения на ЭКГ при внимательном ее чтении появляются уже в течение 1-го часа после начала ишемии и являются надежными диагностическими признаками, в то время как повышение уровня сывороточных маркеров во многих случаях не связано с ишемическим повреждением миокарда.

Кроме того, существенное преимущество ЭКГ состоит также в том, что ее можно выполнять столько раз, сколько нужно, не причиняя больному какого-либо неудобства.

При появлении боли в груди следует во всех случаях зарегистрировать ЭКГ. При подозрении на ИМ рекомендуется выполнять контрольную ЭКГ по меньшей мере каждые 3 дня в сочетании с анализом крови на сывороточные маркеры некроза миокарда.

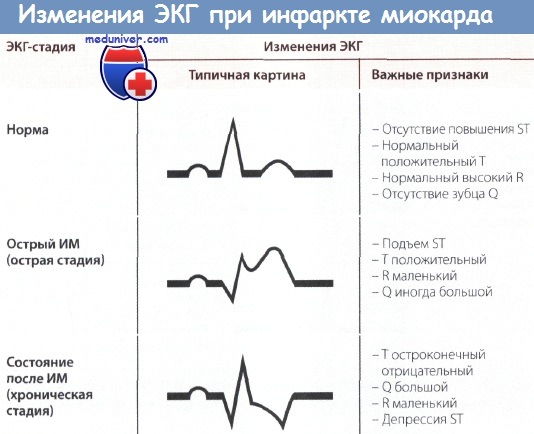

На ЭКГ при остром инфаркте миокарда (ИМ) появляются следующие изменения: независимо от локализации ИМ, т.е. как при инфаркте передней стенки, так и при инфаркте задней стенки в острой фазе происходит значительное изменение сегмента ST. В норме подъем сегмента ST отсутствует, хотя иногда возможны его незначительные подъем или депрессия даже у практически здоровых людей.

При остром инфаркте миокарда (ИМ) первым признаком на ЭКГ бывает отчетливый подъем сегмента ST. Этот подъем сливается со следующим за ним положительным зубцом Т, и, в отличие от нормы, граница между ними исчезает. В таких случаях говорят о монофазной деформации сегмента ST. Такая монофазная деформация патогномонична для острой фазы, т.е. для «свежего» ИМ.

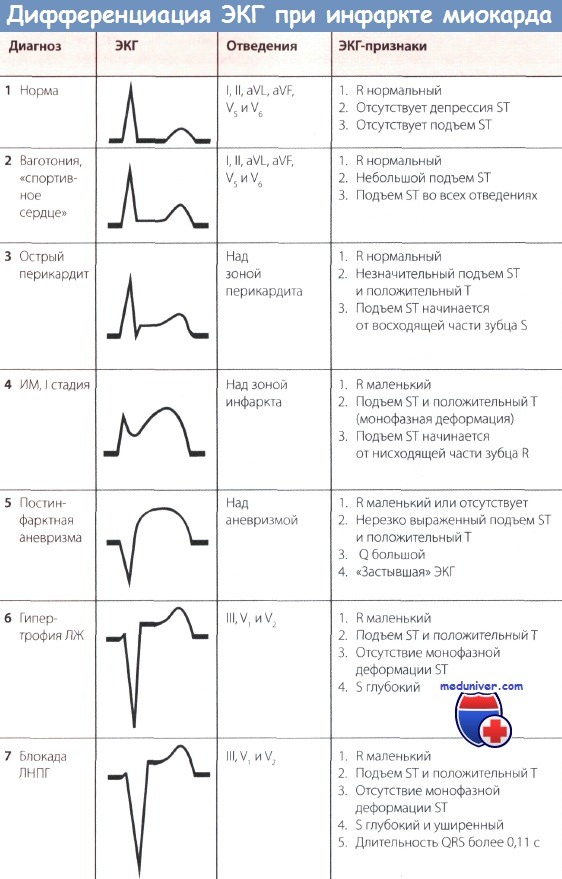

Дифференциальная диагностика инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) с положительным зубцом Т показана на рисунке ниже.

Незадолго до появления монофазной деформации сегмента ST при внимательном анализе ЭКГ можно отметить чрезвычайно высокие остроконечные зубцы Т (так называемые асфиксические Т, или сверхострые Т), обусловленные острой субэндокардиальной ишемией.

Острый и уширенный зубец Q может регистрироваться уже в острой стадии ИМ, однако этот признак не является обязательным. Отрицательный зубец Т в острой стадии может еще отсутствовать.

При «старом» инфаркте миокарда (ИМ) имевший место ранее подъем сегмента ST уже не определяется, но появляются другие изменения, затрагивающие зубцы Q и Т.

В норме зубец Q неширокий (0,04 с) и неглубокий, не превышая по высоте четвертой части зубца R в соответствующем отведении. При «старом» ИМ зубец Q уширен и глубокий.

Зубец Т в норме положительный и составляет не менее 1/7 высоты зубца R в соответствующем отведении, что отличает его от зубца Т при ИМ после острой стадии (т.е. в ранней фазе II стадии), когда он становится глубоким, остроконечным и отрицательным (коронарный зубец Т Парди), кроме того, отмечается депрессия сегмента ST. Однако иногда зубец Т расположен на изолинии и не снижен.

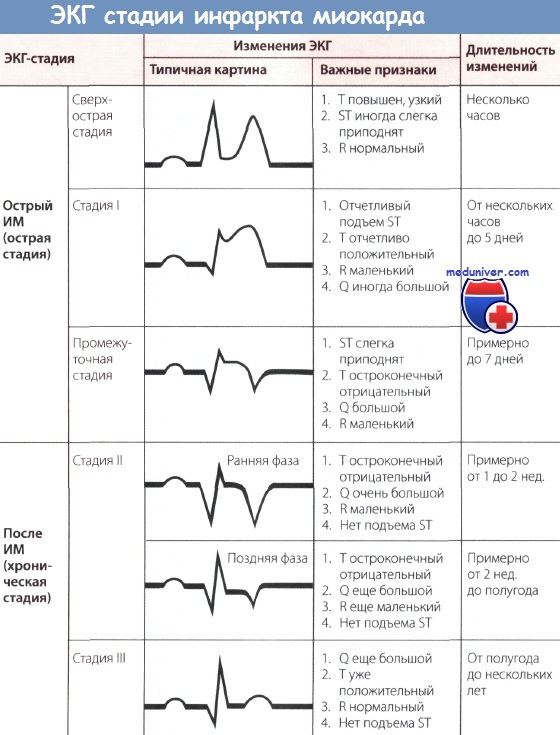

Обычно для определения ЭКГ-стадии инфаркта миокарда (ИМ) бывает достаточно классификации, представленной на рисунке ниже. Классификация, представленная на рисунке выше, позволяет точнее оценить динамику ИМ.

В целом считается, что чем больше отведений, в которых отмечаются патологические изменения, тем обширнее зона ишемии миокарда.

Изменения ЭКГ, а именно большой зубец Q (признак некроза, зубец Q Парди) и отрицательный зубец Т с депрессией сегмента ST или без нее являются типичными для сформировавшегося рубца при «старом» ИМ. Эти изменения проходят по мере улучшения состояния больного. Однако известно, что, несмотря на клиническое улучшение и заживление, признаки старого инфаркта, особенно большой зубец Q сохраняются.

Подъем сегмента ST с положительным зубцом Т, т.е. монофазная деформация сегмента ST с большим зубцом Q, сохраняющаяся более 1 нед., и переход сегмента ST в медленно поднимающуюся дугу должны вызвать подозрение на аневризму сердца.

Дальнейшая тактика после диагностики инфаркта миокарда с подъемом ST (ИМпST) такая же, как и при инфаркте миокарда без подъема сегмента ST (ИМбпST).

Особенности ЭКГ при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST (остром трансмуральном инфаркте):

• Некроз миокарда, обусловленный окклюзией коронарной артерии

• Длительный приступ интенсивной сжимающей загрудинной боли

• В острой стадии: подъем сегмента ST и положительный зубец Т

• В хронической стадии: глубокий остроконечный отрицательный зубец T и большой зубец Q

• Положительный результат анализа крови на креатинкиназу и тропонины

Учебное видео ЭКГ при инфаркте миокарда

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Особенности ЭКГ при остром инфаркте миокарда

Д.А. Кужель, Г.В. Матюшин, Т.Д. Федорова Е.А., Савченко, Т.М. Задоенко

КГУЗ «Красноярская краевая больница № 2»

ГОУВПО «Красноярская государственная медицинская академия»

Электрокардиограмма в 12 стандартных отведениях является методом выбора в диагностике острого инфаркта миокарда (ОИМ). Быстрая и точная диагностика ОИМ жизненно необходима, поскольку дает возможность немедленно начать реперфузионную терапию, что позволяет сократить зону некроза и улучшить прогноз пациента. Одним из общепринятых критериев инфаркта миокарда является подъем сегмента ST в двух или более анатомически смежных отведениях [10]. Важность своевременной идентификации связанного с ОИМ подъема сегмента ST подчеркивает то обстоятельство, что ни депрессия сегмента ST, ни повышение биохимических маркеров кардиального некроза (МКН) в сыворотке крови не являются показаниями для тромболитической терапии [4, 9].

На ранних стадиях ОИМ диагностика может быть существенно затруднена, так как ЭКГ часто является нормальной или несет минимальные отклонения. Более того, только у половины пациентов с ОИМ на первой ЭКГ присутствуют явные диагностические изменения. В то же время примерно у 10% пациентов с доказанным ОИМ (на основании клинических данных и положительных МКН) на ЭКГ вообще не будут развиваться типичные изменения, такие, как подъем или депрессия сегмента ST [4]. Тем не менее в большинстве случаев на серии ЭКГ у лиц с ОИМ наблюдается характерная эволюция, которая обычно соответствует типичным изменениям, наблюдаемым при инфаркте миокарда. В отечественной школе кардиологии принято выделять четыре стадии течения ОИМ [1].

I. Острейшая стадия. В этой стадии, которая продолжается от нескольких часов до нескольких дней, изменения на ЭКГ затрагивают только сегмент ST и зубец Т. Самые ранние признаки острого инфаркта миокарда являются трудно различимыми и включают обычно увеличение амплитуды зубца Т в пораженной области, которые становятся симметричными и направленными (гиперострыми). Как правило гиперострые зубцы T наиболее очевидны в передних прекардиальных отведениях и наиболее заметны, когда доступна для сравнения старая ЭКГ. Изменения амплитуды зубцов T могут наблюдаться в течение нескольких минут от начала инфаркта и сопровождаются соответствующими изменениями сегмента ST. Оптимальным сроком доставки пациента до лечебного учреждения считается интервал до четырех часов от начала ОИМ. К сожалению, изменения на ЭКГ в острейшей стадии инфаркта миокарда нередко не получают должной оценки, что существенно увеличивает сроки доставки пациента до специализированного учреждения и продлевает начало реперфузионной терапии.

II. Острая стадия. В острую стадию, которая длится обычно до одной недели, регистрируется подъем сегмента ST и начинают формироваться зубцы Q. В практике подъем сегмента ST является часто самым ранним признаком ОИМ и становится заметным обычно в пределах нескольких часов от начала симптоматики. На начальных этапах утрачивается характерный для нормальной ЭКГ угол между зубцом Т и сегментом ST. Зубец Т становится широким, а сегмент ST повышается, теряя свою нормальную вогнутость. В течение дальнейшего подъема сегмент ST становится выпуклым вверх. Степень подъема сегмента ST варьирует между небольшими изменениями менее 1 мм до выраженного подъема более 10 мм. Иногда комплекс QRS, сегмент ST и зубец Т сливаются, формируя так называемую монофазную кривую.

III. Подострая стадия. Подострая стадия инфаркта миокарда продолжается до нескольких недель. В течение этой стадии сегмент ST начинает приближаться к изолинии, и формируются отрицательные зубцы Т. В случае трансмурального инфаркта миокарда процесс некроза сопровождается изменениями комплекса QRS, которые включают уменьшение амплитуды зубцов R и развитие патологических зубцов Q. Подобные изменения развиваются в результате утраты жизнеспособного миокарда под регистрирующим электродом, поэтому зубцы Q являются единственным ЭКГ критерием, верифицирующим миокардиальный некроз. Зубцы Q могут развиваться в течение 1-2 часов от начала симптоматики ОИМ, хотя для этого часто требуется от 12 до 24 часов. Наличие патологических зубцов Q, тем не менее, не обязательно указывает на завершенный инфаркт. Если подъем сегмента ST и зубцы Q выявляются на ЭКГ, а боль в груди имеет недавнее начало, пациент может все еще извлечь выгоду от тромболизиса или интервенционного вмешательства.

IV. Рубцовая стадия. Консолидация рубцовой ткани заканчивается в среднем через 8 недель от инфаркта миокарда. В эту стадию происходит реверсия сегмента ST к изолинии и уменьшение амплитуды отрицательных зубцов Т. В случае обширного инфаркта миокарда патологические зубцы Q являются стабильным маркером кардиального некроза. При небольших инфарктах рубцовая ткань может включать жизнеспособный миокард, что может сокращать размер электрически инертной области и даже вызывать исчезновение зубцов Q в перспективе.

Одной из любопытных особенностей ЭКГ при ОИМ является так называемый феномен псевдонормализации. Теория формирования зубцов Q по Вильсону подразумевает формирование так называемого электрического окна в случае некроза, через которое регистрирующий электрод фиксирует электрические потенциалы противоположной стенки. Тем не менее, несмотря на некроз, часть волокон миокарда в зоне инфаркта остается жизнеспособной, что объясняет характерную сглаженность зубцов Q при инфаркте миокарда. Однако потенциалы этих волокон остаются скрытыми за мощным электрическим вектором противоположной стенки. При повторном же инфаркте, который вовлекает противоположную стенку, этот вектор существенно уменьшается, что, в свою очередь, дает возможность регистрировать потенциалы волокон миокарда в области старого рубца. В результате этого в области старого рубца с патологическими зубцами Q (например, в передней стенке) в случае повторного инфаркта противоположной стенки (например, задней) начинают регистрироваться зубцы R. Таким образом, регистрация зубцов R в области, где ранее наблюдались патологические зубцы Q, настоятельно предполагает образование инфаркта в противоположной стенке.

Динамика изменений сегмента ST и зубца Т при ОИМ

ЭКГ картина при инфаркте миокарда имеет свое характерное развитие. Во-первых, подъем сегмента ST, как правило, приводит к формированию зубцов Q. Во-вторых, формирование отрицательных зубцов Т происходит на фоне характерного дугообразного подъема сегмента ST.

Подъем сегмента ST, связанный с инфарктом миокарда в области передней стенки, может сохраняться продолжительное время, если развивается дискинезия или аневризма левого желудочка (ЛЖ). Отрицательные зубцы Т также могут сохраняться в течение длительного периода и иногда оставаться постоянным признаком перенесенного инфаркта миокарда. Нужно отметить, что отсутствие формирования или «восстановление» предварительно инвертированных зубцов T в острую стадию инфаркта миокарда жестко предполагает развитие постинфарктного перикардита [11].

Реципрокная депрессия сегмента ST

Депрессия сегмента ST в отведениях, противоположных пораженной области, иначе называемая реципрокной, является высоко чувствительным индикатором ОИМ. Патогенез реципрокных изменений остается неизвестным. Реципрокные изменения обладают высокой чувствительностью и положительной прогностической ценностью до 90% и наблюдаются примерно в 70% нижних и до 30% инфарктов с поражение передней стенки ЛЖ, хотя, конечно, их отсутствие не исключает диагноз ОИМ [4, 5]. Как правило, депрессия сегмента ST носит горизонтальный или косонисходящий характер. Наличие реципрокных изменений особенно важно, когда имеются сомнения относительно клинического значения регистрируемого подъема сегмента ST. Особо отметим, что реципрокные изменения могут быть единственным признаком ОИМ на фоне еще неочевидного подъема сегмента ST. Подобные ситуации нередко встречаются в случаях инфарктов миокарда с поражением нижней стенки. Присутствие выраженной депрессии сегмента ST в прекардиальных отведениях на фоне нормальной ЧСС или брадикардии у пациента с ишемическим болевым приступом настоятельно требует исключения ОИМ.

Локализация области инфаркта

Подъем сегмента ST, в отличие от его депрессии или инверсии зубца Т, в случае ОИМ достаточно хорошо коррелирует с анатомической областью некроза [2].

Анатомическая взаимосвязь с отведениями [4]

Нижняя стенка – отведения II, III, aVF.

Передняя стенка – отведения V1-V4.

Боковая стенка – отведения I, aVL, V5, V6.

Правый желудочек – отведения правых отведениях V1R-V6R.

Задняя стенка – отведения V7-V9.

Изменения, зарегистрированные при ОИМ, позволяют ограничить область поражения и, таким образом, определить инфаркт связанную артерию, а в ряде случаев участок ее поражения. Стеноз коронарной артерии в проксимальных отделах, как правило, продуцирует наиболее выраженные нарушения на ЭКГ. В то же время специфичность ЭКГ изменений при ОИМ ограничена большими индивидуальными различиями в коронарной анатомии, а также присутствием существующей ИБС, особенно у пациентов с предыдущими инфарктами, наличием коллатерального кровообращения или операцией аортокоронарного шунтирования. Точность ЭКГ в диагностике ОИМ также ограничена неадекватным отражением на 12 стандартных отведениях задней, боковой и апикальной стенок ЛЖ [4].

Инфаркт миокарда передней стенки

Передне-перегородочный инфаркт с подъемом сегмента ST в отведениях V1-V3 является высокоточным индикатором поражения левой передней нисходящей коронарной артерии (ЛПНК). Подъем сегмента ST в этих трех отведениях и в отведении aVL в совокупности с депрессией сегмента ST более одного мм в отведении aVF указывает на окклюзию проксимального сегмента ЛПНКА. Подъем сегмента ST в отведениях V1, V2 и V3 без существенной депрессии сегмента ST в нижних отведениях предполагает окклюзию ЛПНКА после отхождения первой диагональной ветви.

В ряде случаев ЛПНКА оборачивается вокруг верхушки ЛЖ и кровоснабжает верхушечные отделы нижней стенки в дистальной части задней межжелудочковой борозды. Редко ЛПНКА простирается вдоль всей длины задней борозды, замещая заднюю нисходящую артерию. В случае подъема сегмента ST в отведении V1, V2 и V3 с подъемом ST в нижних отведениях можно предположить окклюзию ЛПНКА дистального отхождения первой диагональной ветви, в области, которая орошает нижнеапикальные отделы ЛЖ [7].

Нижний ИМ

ОИМ с изолированным подъемом сегмента ST в отведении II, III, и aVF обычно связан с поражением правой коронарной артерии (ПКА) или дистальной части огибающей артерии (ОА). Достаточно неприятной особенностью ОИМ с поражением нижней стенки является то, что связанный с инфарктом подъем сегмента ST может формироваться в течение длительного периода, вплоть до двух недель, чтобы стать явным на ЭКГ [4]. Нижняя стенка может кровоснабжаться от правой коронарной артерии (в 80% случаев) или от ОА, являющейся ветвью левой коронарной артерии.

Подъем сегмента ST в отведении III больший, чем в отведении II, а депрессия сегмента ST более одного мм в отведении I и aVL предполагает поражение ПКА, кровоснабжающей нижнюю стенку. В случае кровоснабжения нижней стенки от ОА подъем сегмента ST в отведении III не превышает подъема в отведении II. При этом наблюдается либо подъем сегмента ST в aVL, либо он располагается на изолинии [6, 7].

Инфаркт миокарда правого желудочка

ИМ правого желудочка обычно связан с окклюзией на уровне проксимальных отделов ПКА. Наиболее чувствительным ЭКГ признаком ИМ правого желудочка является подъем сегмента ST более одного мм в отведении V4R с положительным зубцом T в этом отведении [5]. Этот признак редко наблюдается более 12 часов от ОИМ, поэтому правые отведения должны быть зарегистрированы как можно скорее у всех пациентов с инфарктом нижней стенки. На стандартной ЭКГ в 12 отведениях признаками ОИМ с поражением правого желудочка являются подъем сегмента ST в отведении V1 в совокупности с подъемом сегмента ST в отведении II, III и aVF (STIII больше STII).

Инфаркт правого желудочка часто пропускается, так как ЭКГ в 12 стандартных отведениях не обладает высокой чувствительностью при его поражении. В то же время диагноз инфаркт правого желудочка важен, так как может быть связан с состоянием гипотензии, вызванным лечением нитратами или диуретиками. При этом, в отличие от кардиогенного шока, с которым приходится проводить дифференциальную диагностику, пациент хорошо отвечает на введение жидкости.

Примерно в 40% случаев ОИМ нижней стенки осложняется инфарктом правого желудочка [2, 6]. Менее часто правожелудочковый инфаркт связан с окклюзией огибающей артерии и, если эта ветвь доминирующая, может быть связан нижнебоковым инфарктом. Инфаркт правого желудочка может осложнять ОИМ передней стенки и редко может встречаться как изолированное явление [15].

Инфаркт миокарда задней стенки

Задняя нисходящая коронарная артерии (ЗНКА), кровоснабжающая задне-базальные отделы, может быть ветвью ПКА (в 85-90% случаев) либо ветвью ОА (12), что определяет правый или левый тип коронарного кровообращения. Диагноз ОИМ с поражением задне-базальных отделов часто затруднен при использовании ЭКГ в 12 стандартных отведениях, тогда как раннее выявление коронарного тромбоза очень важно с точки зрения назначения тромболитической терапии.

Изменения на ЭКГ при ОИМ задне-базальных отделов косвенным образом проявляются в передних прекардиальных отведениях. Отведения V1-V3 регистрируют потенциалы не только передней, но и противоположной (задней) стенки, и изменения кровоснабжения в этой области находят отражения в этих отведениях. Как правило, наблюдается увеличение зубцов R, которые становятся более широкими и доминирующими, а также депрессия сегмента ST и высоко амплитудные зубцы T, указывающие на заднюю стенку [3]. Использование отведений V7-V9, регистрирующих потенциалы задне-базальных отделов, покажет подъем сегмента ST у пациентов с ОИМ.

Эти дополнительные отведения обеспечивают ценную информацию и помогают в идентификации пациентов, которые могут извлечь пользу от срочной инвазивной терапии. В любом случае регистрация депрессии сегмента ST в отведениях V1-V2 должна служить поводом к исключению ОИМ задне-базальных отделов ЛЖ. В рубцовую стадию на перенесенный инфаркт миокарда задне-базальных отделов будут указывать отношения R/S > 1 в отведении V2 и RV2 > RV6, регистрируемые на фоне горизонтального положении электрической оси сердца [2].

Инфаркт боковой стенки. Поражение в проксимальной области огибающей артерии часто связано с боковым инфарктом и изменениями в отведениях I, aVL, V5-V6. Нередко ОИМ может проявлять себя изменениями, возникающими изолированно в отведении aVL. В таких случаях принято диагностировать ОИМ с поражением высоких боковых отделов ЛЖ [3].

ЭКГ предикторы реперфузии

Патогенетическая терапия ОИМ преследует цель – восстановление кровотока в пораженной артерии. Отсутствие восстановления кровотока (реперфузии) является наиболее мощным предиктором развития систолической дисфункции ЛЖ и риска смерти после ОИМ. В случае отсутствия реперфузии 30-дневная смертность может достигать 15% [14]. В свою очередь, разрешение подъема сегмента ST является индикатором улучшения краткосрочного (30 дневного) и долгосрочного (однолетнего) прогноза [5]. Оценка разрешения сегмента ST также полезна для решения вопроса о дальнейшей тактике ведения пациента.

Отсутствие разрешения сегмента ST в течение первых 90-120 минут после введения тромболитика должно служить причиной к рассмотрению вопроса о проведении ангиопластики. Специфичным маркером произошедшей реперфузии считается сокращение подъема сегмента ST более 50-70% в отведении с максимальным подъемом, что связано с наиболее благоприятным дальнейшим прогнозом. В то же время рядом авторов предлагается критерий 50% снижения подъема сегмента ST через 60 минут от реперфузионной терапии как предиктор хорошего прогноза у лиц с ОИМ [13]. Учитывая то, что максимальный эффект от последующей после тромболизиса ангиопластики достигается не позднее 6-8 часов от начала клиники ОИМ [14], сокращение срока оценки реперфузии имеет под собой веские основания.

Другие ЭКГ маркеры реперфузии включают инверсию зубца Т в течение четырех часов от начала ОИМ. Инверсия зубца Т, которая происходит в течение первых часов от реперфузионной терапии, является высоко специфичным признаком восстановления кровотока. Инверсия зубца Т, которая развивается более чем через четыре часа, связана с закономерной ЭКГ динамикой при ОИМ и не указывает на восстановление кровотока. Ускоренный идиовентрикулярный ритм 60-120 уд/мин, поздние, парные, желудочковые экстрасистолы также являются высоко специфичным маркером реперфузии. Эти ритмы считаются не опасными и, как правило, не требуют назначения антиаритмической терапии. Полиморфная желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков также может быть связана с реперфузией, однако является редкой и чаще следствие сохраняющейся коронарной окклюзии.

Заключение

В современную эру бурного развития новых технологий, несмотря на почти вековую историю применения ЭКГ в диагностике ОИМ [3], эта методика является надежным методом диагностики, доступным для всех без исключения учреждений здравоохранения.

1. Сыркин А.Л. Инфаркт миокарда. Москва. МИА. 1998.

2. де Луна А.Б. Руководство по клинической ЭКГ. М. «Медицина». 1993.

3. Костюк Ф.Ф. Инфаркт миокарда. Красноярск, 1993.

4. Edhouse J., Brady W.J., Morris F. ABC of clinical electrocardiography. Acute myocardial infarction. Part I. Clinical review. BMJ, 2002; 324:831-834.

5. Zimetbaum P. J., Josephson M.E. Use of the Electrocardiogram in Acute Myocardial Infarction. N Engl J Med, 2003; 348: 933-940.

6. Zimetbaum P., Krishnan S., Gold A., et al. Usefulness of ST – segment elevation in lead III exceeding that of lead II for identifying the location of the totally occluded coronary artery in inferior wall myocardial infarction. Am J Cardiol, 1998; 81: 918-919.

7. Herz I., Assali A.R., Adler Y., et al. New electrocardiographic criteria for predicting either the right or left circumflex artery as the culprit coronary artery in inferior wall acute myocardial infarction. Am J Cardiol, 1997; 80: 1343-1345.

8. Engelen D.J., Gorgels A.P., Cheriex E.C., et al. Value of the electrocardiogram in localizing the occlusion site in the left anterior descending coronary artery in acute anterior myocardial infarction. J Am Coll Cardiol, 1999; 34: 389-395.

9. Antman Е.М., et al. ACC/AHA Guidelines for the Management of Patients With ST-Elevation Myocardial Infarction – Executive Summary. Circulation, 2004; 110: 588-636.

10. The Joint European Society of Cardiology/American College of Cardiology Committee. Myocardial infarction redefined – a consensus document of the joint European Society of Cardiology/American College of Cardiology committee for the redefinition of myocardial infarction. Eur Heart J, 2000; 21: 150-13.

11. Maisch В., et al. Guidelines on the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases Executive Summary. The Task Force on the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology. Eur Heart J, 2004; 25(7): 587-610.

12. Mill M.R., Wilcox B.R., Anderson R.H. Surgical Anatomy of the Heart. Cardiac Surgery in the Adult. New York: McGraw-Hill, 2003: 3152.

13. Johanson P., Jernberg Т., Gunnarsson G., et al. Prognostic value of ST-segment resolution – when and what to measure. Eur Heart J, 2003; 24(4): 337-345.

14. Belder M.A. Acute myocardial infarction: failed thrombolysis. Heart, 2001;85: 104-112.

15. Martin T.N., Dargie Н. Silent right ventricular myocardial infarction: the Q wave never lies. Heart, 2004; 90: 1002.

По материалам журнала «Первая краевая»

Источник