Индивидуальные врожденные особенности личности отражающие степень эмоциональной возбудимости это

Статистические исследования показывают, что происходит рост заболеваний хроническим алкоголизмом во многих странах мира. В России, по данным НИИ Росстата на 2011 год, насчитывается 12 миллионов злоупотребляющих алкоголем, в 2011 году количество выпиваемых единиц алкоголя женщинами достигло 8 единиц в неделю. Учитывая, что количество единиц, приводящих к алкоголизму, составляет 14 единиц, то можно говорить и о положительной динамике женского алкоголизма. В 2011 количество больных алкоголизмом среди подростков достигло 20,7 % на каждые 100 тысяч населения, в 2000 году этот процент составлял 18,1; в течение 4-х последних лет употребление слабоалкогольных напитков среди детей школьного возраста увеличилось в 2,5 раза. Можно говорить о существовании особой категории девиантной семьи в России — алкогольной семьи [5].

Таким образом, актуальность проблемы пьянства и алкоголизма в России на современном этапе возросла, а попытки ее решения остаются неудовлетворительными. В разрешении данной проблемы должны быть с возросшей силой задействованы все социально-общественные сферы.

Алкоголизм является мультифакторным заболеванием, т.е. определяется сочетанием различных факторов. Для мультифакторных заболеваний был предложен термин «подверженность». «Подверженность отражает врожденную тенденцию к развитию болезни, т.е. восприимчивость или уязвимость, генетическую предрасположенность и всю комбинацию внешних обстоятельств, которые обеспечивают «большую или меньшую вероятность развития заболевания». Подверженность — это вероятность заболевания, которая детерминирована всей совокупностью внешне- и внутрисредовых факторов» (В. Д. Москаленко).

Среди факторов, сочетание которых приводит к формированию стойкой алкогольной зависимости, выделяют биологические, социальные и психологические факторы. К биологическим факторам алкоголизации исследователи относят наследственность (на сегодняшний день выделено десятки генов, связанных с психологической зависимостью от алкоголя), остаточные поражения центральной нервной системы, расовые различия в реакции на алкоголь, особенности метаболизма алкоголя в организме и т.д. Нужно отметить, что, несмотря на многочисленность генетических исследований алкоголизации, некоторые ученые указывают на методологическую небезупречность проведенных исследований, на основании чего полученные данные можно подвернуть сомнению (D. Goodwin).

К социальным факторам формирования алкогольной зависимости относятся уровень образования, особенности микросреды, которые влияют на формирование отношения к злоупотреблению алкоголем (к особенностям микросреды относят и семью), политика государства в отношении употребления алкоголя.

К психологическим факторам относят индивидуальные и личностные качества, определяющие склонности человека к алкоголизации. Исследования индивидульно-психологических особенностей, приводящих к алкогольной зависимости, проводились в нескольких направлениях: исследования преморбидной личности (Ю.П. Лисицын, П. И. Сидоров), изучение лиц, которые позднее стали «проблемно пьющими» (В. Д. Москаленко, М. М. Ванюков), исследование личностных изменений людей, страдающих алкогольной зависимостью (W. Feuerlein, В. М. Блейхер, В. А Худик, К. Г. Сурнов).

Так, Ю. П. Лисицын и П. И. Сидоров среди психологических особенностей лиц, предрасположенных к алкоголизму, выделяют недостаточную организованность личности, высокую экстрапунитивность и внешний локус контроля, эксравертированность, импульсивность, ригидность мышления и связанную с ней непродуктивность, неспособность справляться с тревогой и напряжением социально приемлемыми путями, т.е. сформированность неэффективных копинг-стратегий, особенно в виде ухода от проблем. Синдром детской гиперактивности с плохой способностью к концентрации внимания, импульсивностью и возбудимостью, отвлекаемостью и низкой толерантностью к фрустрации выделяется как фактор риска развития зависимости (В. Д. Москаленко, М. М. Ванюков).

Изучение позднее проблемно пьющих людей показало, что им свойственны неконтролируемая импульсивность, экстравертированность, подчеркивание своей мужественности, низкая продуктивность (В. Д. Москаленко).

Исследования личности больных алкоголизмом выделили следующие особенности:

— слабость Эго с недостаточной идентификацией собственной половой принадлежности, психопатические черты, враждебность, негативная концепция собственного Я, незрелая импульсивность, низкий уровень толерантности к фрустрациям;

— усиление возбудимости, повышенная чувствительность, склонность к ипохондрии, страх смерти;

— выраженная полезависимость, что увеличивает пассивность, общую эмоциональную зависимость;

— невротические признаки с проявлением страха, депрессии, истерии и склонности к ипохондрии;

— склонность к агрессии,

— склонность ко лжи;

— склонность к развитию «сверх-Я» под влиянием психотерапевтического лечения.

В. М. Блейхер, И. В. Крук выделяют 4 основных типа личностных расстройств у лиц, страдающих алкоголизмом.

I — интровертированно-нейротический (неврозоподобный) тип, характеризующийся высокой невротической тревожностью, выраженной интровертированностью, ситуативно-депрессивной самооценкой со склонностью к самообвинению, нестойкостью уровня притязаний.

II — экстравертированно-нейротический (психопатоподобный) тип характеризуется выраженной экстравертированностью, высоким показателем невротической тревожности, психологической защиты в виде рационализации. Личностные изменения гасят стабильный аномальный характер.

III — экстравертированно-анозогнозический тип, характеризуется малосодержательностью экстраверсии, беспечностью в отношении настоящего и будущего, крайне выраженной неадекватностью самооценки, в качестве механизмов психологической защиты выступает самооправдание.

IV — апатически-интровертированный тип является выражением грубой алкогольной деградацией личности и характеризуется аспонтанностью в сочетании с «пустой» интровертированностью, свидетельствующей об утрате социальных контактов, об уходе от реальной действительности, о совершенном отсутствии интереса к происходящему.

Нужно отметить, что, несмотря на многочисленные попытки изучить типологию личностей больных алкоголизмом, не было выделено конкретных типов личности, склонных к алкоголизму, поскольку, скорее всего, можно говорить о ряде типов личностей, четко не отделенных один от другого.

Особое место в исследовании психологических особенностей лиц, страдающих алкоголизмом, занимают исследования созависимого поведения (С. Н. Зайцев, Л. Г. Зорина). С. Н. Зайцев (2004) считает, что созависимость предшествует алкоголизму и наркомании и является одним из самых важных пусковых механизмов болезни, её значимость среди других факторов риска составляет около 60 %. Он утверждает, если в семье кто-то болен алкоголизмом или наркоманией, значит, у других членов семьи обязательно есть созависимость. На основании этого, другие исследователи делают вывод, что у детей из алкогольных семей риск заболевания алкоголизмом выше, т.к. они получили в родительских семьях опыт созависимого поведения, которое сформировало определенные личностные особенности (Е. В Емельянова). И, несмотря на прекращение непосредственного общения ребенка с родителем, страдающим алкогольной зависимостью, влияние созависимости оказывает негативное воздействие на уже взрослых детей, на их способность создать здоровые партнерские отношения.

В проведенном исследовании нами изучались особенности акцентуации людей, страдающих алкоголизмом, в сравнительном анализе со здоровыми людьми. Исследование акцентуации, на наш взгляд, поможет расширить представления о типах личности, склонных к формированию алкогольной зависимости, поскольку акцентуация возникает как заострение определенных индивидуальных черт личности под воздействием внешних факторов. Другими словами, можно выделить типы личности, которые склонны к алкоголизации, которые подверглись акцентуированию под воздействием алкоголя.

При проведении исследования использовался опросник Шмишека. Результаты опросника были подвергнуты количественному и качественному анализу. Количественный анализ заключался в подсчете баллов для каждого испытуемого, в определении процента испытуемых, имеющих акцентуации в обеих выборках (в группе испытуемых с алкогольной зависимостью и в группе здоровых людей). Затем нами была определена статистическая значимость полученных эмпирических данных при помощи критерия углового преобразования Фишера и критерия Манна — Уитни. Качественный анализ заключался в характеристике акцентуаций, наиболее часто встречающихся у людей, страдающих алкоголизмом.

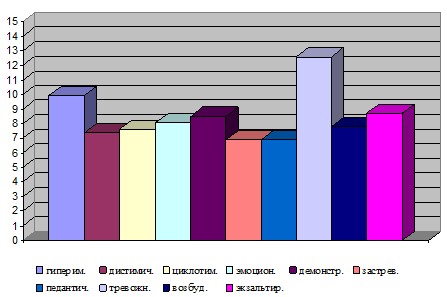

Анализ средних значений по каждому типу акцентуации показал, что в группе испытуемых, страдающих алкоголизмом, доля людей, имеющих акцентуации характера, выше, чем в группе здоровых людей (φ*эмп = 4,02>φ*кр. (р 0,01) (рис. 1).

Рис. 1. Распределение средних значений по шкалам в группе страдающих алкогольной зависимостью

Затем нами была проверена достоверность различий в типах акцентуаций между группами испытуемых, страдающих алкогольной зависимостью и испытуемых, не страдающих алкогольной зависимостью. Применение критерия Манна-Уитни позволило выявить статистические достоверные различия между здоровыми людьми и лицами, страдающими алкогольной зависимостью по типам акцентуаций (табл. 1).

Результаты математического анализа различий в типах акцентуаций у здоровых людей и страдающих алкогольной зависимостью

Эмпирические значения критерия (Uэмп)

Источник

Индивидуально-типологические особенности личности

Николаева Надежда

Индивидуально-типологические особенности личности

Реферат на тему: «Индивидуально-типологические особенности личности»

Индивидуальные особенности личности

1. Личность

1. Понятия личность, человек, индивид, индивидуальность и их соотношение

1.2. Структура личности

2. Свойства и индивидуально-типологические особенности личности

2.3. Способности

2.4. Чувства и эмоции

1. Личность

1.1. Понятия личность, человек, индивид, индивидуальность и их соотношение

Сегодня психология трактует личность как социально-психологическое образование, которое формируется благодаря жизни человека в обществе. Человек как общественное существо приобретает новые 9 личностные) качества, когда вступает в отношения с другими людьми и эти отношения становятся “образующими” его личность. У индивида в момент рождения еще нет этих приобретаемых (личностных) качеств.

Поскольку личность чаще всего определяют как человека в совокупности его социальных, приобретенных качеств, это значит, что к числу личностных не относятся такие особенности человека, которые природно обусловлены и не зависят от его жизни в обществе. К числу личностных не относятся психологические качества человека, характеризующие его познавательные процессы или индивидуальный стиль деятельности, за исключением тех, которые проявляются в отношениях к людям в обществе. В понятие “личность” обычно включают такие свойства, которые являются более или менее устойчивыми и свидетельствуют об индивидуальности человека, определяя его значимые для людей черты и поступки.

По определению Р. С. Немова, личность – это человек, взятый в системе его психологических характеристик, которые социально обусловлены, проявляются в общественных по природе связях и отношениях, являются устойчивыми и определяют нравственные поступки человека, имеющие существенное значение для него самого и окружающих.

Наряду с понятием “личность” употребляются термины “человек”, “индивид”, “индивидуальность”. Содержательно эти понятия переплетены между собой.

Человек – это родовое понятие, указывающее на отнесенность существа к высшей степени развития живой природы – к человеческому роду. В понятии “человек” утверждается генетическая предопределенность развития собственно человеческих признаков и качеств.

Индивид – это единичный представитель вида “homo sapiens”. Как индивиды люди отличаются друг от друга не только морфологическими особенностями (такими, как рост, телесная конституция и цвет глаз, но и психологическими свойствами (способностями, темпераментом, эмоциональностью).

Индивидуальность – это единство неповторимых личностных свойств конкретного человека. Это своеобразие его психофизиологической структуры (тип темперамента, физические и психические особенности, интеллект, мировоззрение, жизненный опыт).

Соотношение индивидуальности и личности определяется тем, что это два способа бытия человека, два его различных определения. Несовпадение же этих понятий проявляется, в частности, в том, что существуют два отличающихся проце5сса становления личности и индивидуальности.

Становление личности есть процесс социализации человека, который состоит в освоении им родовой, общественной сущности. Это освоение всегда осуществляется в конкретно-исторических обстоятельствах жизни человека. Становление личности связано с принятием индивидом выработанных в обществе социальных функций и ролей, социальных норм и правил поведения, с формированием умений строить отношения с другими людьми. Сформированная личность есть субъект свободного, самостоятельного и ответственного поведения в социуме.

Становление индивидуальности есть процесс индивидуализации объекта. Индивидуализация – это процесс самоопределения и обособления личности, ее выделенность из сообщества, оформление ее отдельности, уникальности и неповторимости. Ставшая индивидуальностью личность – это самобытный, активно и творчески проявивший себя в жизни человек.

В понятиях “личность” и “ индивидуальность” зафиксированы различные стороны, разные измерения духовной сущности человека. Суть этого различия хорошо выражена в языке. Со словом “личность” обычно употребляются такие эпитеты, как “сильная”, “энергичная”, “независимая”, подчеркивая тем самым ее деятельностную представленность в глазах других. Об индивидуальности говорят “яркая”, “неповторимая”, “творческая”, имея в виду качества самостоятельной сущности.

1.2. Структура личности

Различают статистическую и динамическую структуры личности. Под статистической структурой понимается отвлеченная от реально функционирующей личности абстрактная модель, характеризующая основные компоненты психики индивида. Основанием для выделения параметров личности в ее статистической модели является различие всех компонентов психики человека по степени их представленности в структуре личности.Выделяются следующие составляющие:

всеобщие свойства психики, т. е. общие для всех людей (ощущения, восприятие, мышление, эмоции);

социально-специфические особенности, т. е. присущие только тем или иным группам людей или общностям (социальные установки, ценностные ориентации);

индивидуально-неповторимые свойства психики, т. е. характеризующие индивидуально-типологические особенности. Свойственные только той или иной конкретной личности (темперамент, характер, способности).

В отличие от статистической модели структуры личности модель динамической структуры фиксирует основные компоненты в психике индивида уже не отвлеченно от каждодневного существования человека, а наоборот, лишь в непосредственном контексте человеческой жизнедеятельности. В каждый конкретный момент своей жизни человек предстает не как набор тех или иных образований, а как личность, пребывающая в определенном психическом состоянии, которое так или иначе отражается в сиюминутном поведении индивида. Если мы начинаем рассматривать основные компоненты статистической структуры личности в их движении, изменении, взаимодействии и живой циркуляции, то тем самым совершаем переход от статистической к динамической структуре личности.

Наиболее распространенной является предложенная К. Платоновым концепция динамической функциональной структуры личности. Которая выделяет детерминанты, определяющие те или иные свойства и особенности психики человека, обусловленные социальным, биологическим и индивидуальным жизненным опытом (табл. 1).

Динамическая структура личности по К. Платонову

Соотношение социального и биологи-ческого

Виды формирова- ния

Направление личности

Особенности психических процессов

Убеждения, мировоззре- ние, идеалы, стремления, интересы, желания

Привычки, умения, навы- ки, знания

Воля, чувства, восприятие, мышление, ощущения, эмоции, память

Темперамент, половые, возрастные свойства

Биологичес- кого почти нет

Значительно больше социального

Чаще больше социального

Социального почти нет

Психолого- педагоги- ческий

Индивиду- ально- психологи- ческий

2. Свойства и индивидуально-типологические особенности личности

Темпераментом называют индивидуально своеобразную, природно обусловленную совокупность динамических проявлений психики – интенсивности, скорости, темпа, ритма психических процессов и состояний.

Поведение зависит не только от социальных условий, но и от особенностей природной организации личности. Темперамент как раз и обусловлен биологической организацией индивида, а потому обнаруживается довольно рано и четко у детей в игре, занятиях, общении.

Рассмотрим характеристики четырех типов темперамента.

Холерик. Представители этого типа отличаются повышенной возбудимостью, а вследствие этого и неуравновешенностью поведения. Холерик вспыльчив, агрессивен, прямолинеен в отношениях, энергичен в деятельности. Для холериков характерна цикличность в работе. Они со всей страстью отдаваться делу, увлечься им. Но вот истощились силы, упала вера в свои возможности, наступило подавленное настроение, и они нечего не делают. Такая цикличность есть одно из следствий неуравновешенности их нервной деятельности.

Сангвиник. Человек с сильной, уравновешенной, подвижной нервной системой. Он обладает быстрой скоростью реакции, его поступки обдуманны. Сангвиник жизнерадостен, благодаря чему ему свойственна высокая сопротивляемость трудностям жизни. Он продуктивный деятель, но лишь тогда, когда много интересных ему дел. В противном случае он становится вялым, скучным, отвлекается.

Флегматик. Он солиден,не тратит понапрасну сил: рассчитав их, он доводит дело до конца. Он ровен в отношениях, в меру общителен, не любит попусту болтать. Недостатками флегматика являются его инертность, малоподвижность. Ему нужно время для раскачки, для сосредоточения внимания, для переключения его на другой объект и т. п.

Меланхолик. Человек со слабой нервной системой, обладающий повышенной чувствительностью даже к слабым раздражителям. Он часто грустен, подавлен, неуверен в себе, тревожен; у него могут возникнуть невротические расстройства.

От темперамента зависят такие свойства, как впечатлительность, эмоциональность, импульсивность и тревожность.

Характер – это своеобразие склада психической деятельности, проявляющегося в особенностях социального поведения личности и в первую очередь в отношениях к людям, делу, к самой себе. Характер формируется, как правило, постепенно в процессе познания и практической деятельности.

Большинство исследователей выделяет в структуре сложившегося характера прежде всего две стороны: содержание и форму. Они неотделимы друг от друга и составляют органическое единство. Содержание характера составляет жизненную направленность личности, т. е. ее материальные и духовные потребности, интересы, идеалы и социальные установки. Содержание характера проявляется в виде определенных индивидуально-своеобразных отношений, которые говорят об избирательной активности человека. В разных же формах характера выражаются различные способы проявления отношений, темперамента, закрепившиеся эмоционально-волевые особенности поведения.

Кроме содержания и формы в отечественной психологии в структуре характера представлены индивидуальные особенности личности: интеллектуальные, волевые и эмоциональные. В связи с этим исследователи выделяют в структуре характера темперамент, волю, убеждения, потребности, интересы, чувства и интеллект.

3. Способности

Когда говорят о способностях человека, то имеют в виду его возможности в той или иной деятельности. Эти возможности приводят как к значительным успехам в овладении деятельностью, так и к высоким показателям труда.

В науке четко разделяют понятия “задатки” и “способности”.

Задатки – это врожденные анатомо-физиологические особенности мозга, нервной системы, органов чувств и движения, функциональные особенности организма человека, составляющие природную основу развития его способностей. Люди от природы наделены различными задатками, они лежат в основе развития способностей. Не развитые вовремя задатки исчезают.

Способности – это формирующиеся в деятельности на основе задатков индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого, от которых зависит успешность деятельности.

Имеется такая структуризация способностей, как выделение общих и специальных. Общие способности – это те, которые одинаковым образом проявляют себя в различных видах человеческой деятельности. К ним можно отнести, например, уровень общего интеллектуального развития человека, его обучаемость, внимательность. Память, воображение, речь, ручные движения, работоспособность.

Специальные – это способности к определенным видам деятельности, таким, как музыкальные, лингвистические, математические.

2.4. Чувства и эмоции

Переживание человеком своего отношения к тому, что он делает или познает, к другим людям, к самому себе, называют чувствами и эмоциями.

Чувства и эмоции – взаимосвязанные, но различные явления эмоциональной сферы личности. Эмоциями считают более простое, непосредственное переживание в данный момент, связанное с удовлетворением или неудовлетворением потребностей. Проявляясь как реакции на предметы окружающей обстановки, эмоции связаны с первоначальными впечатлениями. Первое впечатление от чего-либо носит чисто эмоциональный характер, является непосредственной реакцией (страх, гнев, радость) на какие-то внешние особенности.

Чувство – это наиболее сложной, чем эмоции, постоянное, устоявшееся отношение личности к тому, что она познает и делает, к объекту своих потребностей. Чувство характеризуется устойчивостью и длительностью, измеряемой месяцами и годами жизни их субъекта.

Чувства обычно классифицируются по содержанию.Принято выделять следующие виды чувств: моральные, интеллектуальные и эстетические.

Моральные, или нравственные, чувства – это чувства, в которых проявляется отношение человека в поведению людей и своему собственному. Они переживаются людьми в связи с выполнением или нарушением принятых в данном обществе принципов морали, которые определяют, что нудно считать во взаимоотношениях людей хорошим и дурным, справедливым и несправедливым.

Интеллектуальные чувства возникают в процессе умственной деятельности и связаны с познавательными процессами. Они отражают и выражают отношение человека к своим мыслям, к процессу познания, его успешности и неуспешности, к результатам интеллектуальной деятельности. К интеллектуальным чувствам относят любопытство, любознательность, удивление, уверенность, неуверенность, сомнение, недоумение, чувство нового.

Эстетические чувства переживаются в связи с восприятием предметов, явлений и отношений окружающего мира и отражают отношение субъекта к различным фактам жизни и их отображению в искусстве. В эстетических чувствах человеком переживаются красота и гармония (либо, наоборот, дисгармония) в природе, в произведениях искусства, в отношениях между людьми.

Воля это сознательное регулирование человеком своих действий и поступков, требующих преодоления внутренних и внешних трудностей.

Воля – одно из человеческих качеств, которое потенциально заложено до рождения и которое вместе с тем можно развивать в течение жизни. Диапазон сильной воли столь же велик. Как и диапазон слабоволия. Желание укрепить свою волю, расширить спектр применения волевого действия чаще всего возникает у людей с интернальной локализацией контроля. Локализация контроля – это склонность человека приписывать ответственность за результаты действия внешним или внутренним силам. Интерналы чаще всего чувствуют личную ответственность за свои действия, объясняя их своими личностными особенностями, поэтому они стремятся работать над собой, самосовершенствоваться, в том числе и развивать свою волю. Экстреналы же все стараются объяснить внешними обстоятельствами, снимая с себя всяческую ответственность и тем самым снижая актуальность волевой активности и волевой тренировки.

Человек, желающий владеть собой и обстоятельствами, желающий победить деструктивные эмоции и качества, может путем тренировки усилить свою волю и увеличить спектр своих возможностей.

1.Общая психология: Учеб. пособие для студентов пед. институтов / Под ред. В. В. Богословского и др. – М. : Просвещение, 1981.

2.Психология и педагогика: Учеб. пособие / Под ред. В. М Николаенко. – М. : ИФРА-М;Новосибирск: НГАЭиУ, 1998.

3.Психология и педагогика: Учеб. пособие / Под ред. А. А. Радугина. – М. : Изд-во “Центр”, 1997.

Консультация «Воспитание личности ребёнка и готовность его к школе» Проблема готовности детей к обучению в школе — это жизненная задача, еще не получившая своего окончательного решения. А от ее решения зависит.

Индивидуально-дифференцированный подход в процессе подготовки к музыкальным театральным постановкам Индивидуально – дифференцированный подход в процессе подготовки к музыкальным театральным постановкам. От форм организации зависит обучение.

Консультация для родителей «Привычки в формировании личности» Что такое привычка? Привычка- это естественные действия, совершаемые машинально, постоянно и при определенных условиях. От того, какими.

Коррекционная ритмика как средство гармонизации личности ребенка Коррекционная ритмика как средство гармонизации личности ребенка Движения под музыку – это вид музыкальной деятельности, основой которого.

Социализация личности дошкольников в продуктивной (конструктивной) деятельности Творческие способности ребёнка определяются как способности к созданию оригинального продукта, в процессе работы над которым усвоенные знания,.

Источник