- Индивидуально-психологические особенности личности

- Общее и индивидуальное в психике человека

- Темперамент

- Типы темперамента по Гиппократу

- Темперамент в современной психологии

- Свойства темперамента

- Характер

- Характер как биосоциальный склад личности

- Теория черт

- Структура характера

- Способности

- Способности и задатки

- Виды способностей

- Индивидуально-психологические особенности личности. Темперамент, характер и способности

Индивидуально-психологические особенности личности

Психология изучает не только общие законы и закономерности психических процессов и состояний. Мы все разные, уникальные и неповторимые личности, поэтому знание индивидуально-психологических особенностей человека не менее важно, чем механизмы и процессы психики, характерные для всех людей. Изучением этой области занимается раздел психологии, который называется дифференциальная психология, или психология индивидуальных различий.

Общее и индивидуальное в психике человека

Есть такая поговорка: «Чужая душа – потемки». Это верно только в отношении тех, кто совсем не знает психологию. А эта наука довольно точная, и она утверждает, что существуют незыблемые общие принципы, которым подчиняются психические процессы любого человека. Не только сходство физиологического строения, но и общность особенностей психической сферы позволяет отнести всех людей к одному виду Homo sapiens. Даже этапы своего развития мы проходим схожие и все переживаем одинаковые возрастные кризисы и трудности взросления.

В психологии есть понятие нормы, хоть и достаточно зыбкое. Слишком сильное отклонение от психической нормы считается патологией, признается психическим заболеванием и требует вмешательства психотерапевта или психиатра.

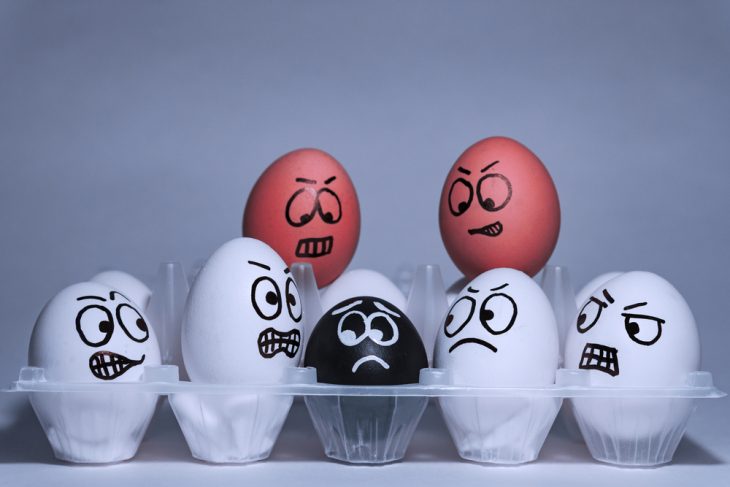

Однако все же люди разные, и это заметно, можно сказать, невооруженным глазом даже неискушенному в психологии человеку. Мы по-разному ведем себя в схожих ситуациях, по-разному проявляем эмоции. Есть различия и в протекании познавательных процессов, и в уровне интеллекта, и в волевой сфере, и в моторике.

Эти особенности проявляются в рамках общих закономерностей, но они играют важную роль в создании неповторимого образа личности. И в то же время помогают понять ее мотивы, желания, прогнозировать поведение. То есть индивидуальное проявляется в общем, причем не только через особенности поведения, внешней деятельности, но и на внутреннем уровне сознания.

Несмотря на разнообразие проявления нашей психики, когда говорят о индивидуально-психологических особенностях, имеют в виду в первую очередь три сферы: темперамент, характер и способности. И если, например, в познавательных процессах индивидуальное лишь надстройка, дополнение к общим закономерностям, то темперамент, характер и способности можно рассматривать как проявление неповторимой уникальности каждого человека.

Темперамент

Природной предпосылкой индивидуальных различий являются особенности нервной системы и, в первую очередь, темперамент. Сам этот термин в переводе с латыни означает «смесь элементов». И действительно, темперамент представляет собой комплекс качеств человека. Различные их сочетания порождают разнообразие психической деятельности людей, которое проявляется в четырех основных типах темперамента.

Типы темперамента по Гиппократу

Впервые разные виды темперамента описал древнегреческий врач и мыслитель Гиппократ. Он считал, что различие в поведении людей связано с преобладающей в их теле жидкостью.

- Сангва – кровь дает человеку силу, активность, упорство в достижении цели, общительность и качества воина и лидера.

- Флегма (слизь) проявляется в спокойствии, медлительности и невозмутимости.

- Холи (желчь) делает человека подвижным, даже суетливым, подверженным частым сменам настроения и общительным до навязчивости.

- Мелан холи (черная желчь) порождает мрачность, настроение упадка и нерешительности; люди, у которых преобладает эта жидкость, угрюмые неудачники.

Типы темперамента, описанные древнегреческим ученым (сангвиник, флегматик, меланхолик и холерик), и до сих пор являются самыми популярными, хоть, конечно, в их характеристики были внесены коррективы. И сейчас никто не связывает особенности темперамента с преобладающей в теле жидкостью.

Темперамент в современной психологии

На самом деле, темперамент – это динамическая характеристика психики, и различие его типов связано с подвижностью и силой двух основных нервных процессов – возбуждения и торможения. Эта связь была открыта и описана русским физиологом И. П. Павловым. Он предложил свою классификацию темпераментов, которая в основном совпадает с гиппократовской.

Для сангвиника характерна высокая скорость и сила нервных процессов, а также равновесие возбуждения и торможения. Это делает сангвиников активными, но без суетливости. У них высокая работоспособность и устойчивое настроение при довольно ярких и сильных эмоциях. Они общительны, но разборчивы в выборе друзей и прагматичны. Дело для них превыше всего.

Флегматику при силе и возбуждения, и торможения свойственна низкая скорость нервных процессов с преобладанием торможения, то есть инертность. Это, в прямом смысле слова, тормозной тип. Флегматики не любят смены деятельности, они неэмоциональны и необщительны. Это тугодумы, но упорные труженики.

Холерикам свойственна высокая скорость и сила нервных процессов, но чрезмерная их подвижность, неустойчивость. Это очень активные люди с переменчивым настроением, у них много друзей, но сами они непостоянны и не могут долго заниматься чем-то одним.

Меланхолики отличаются слабостью как процессов возбуждения, так и торможения, поэтому смены настроения у них не выражены, и кажется, что они постоянно пребывают в состоянии уныния.

Свойства темперамента

В чистом виде этих типов не встречается, потому что темперамент – это сложное сочетание свойств и качеств, и он оказывает влияние на все сферы психики. Для удобства изучения индивидуально-психологических особенностей выделяют несколько наиболее важных характеристик, составляющих темперамент.

- Сензитивность – чувствительность нервной системы к раздражителям.

- Активность – степень работоспособности и способность к поддержанию состояния возбуждения.

- Темп реакций или скорость психических процессов проявляется в скорости смены настроения, речи, мышления и т. д.

- Экстраверсия и интроверсия – уровень общительности, коммуникативной открытости или замкнутости.

- Пластичность – легкость смены видов деятельности и быстрая адаптация к изменяющимся условиям.

- Ригидность – устойчивость к изменениям, верность привычкам, упрямство.

Темперамент в значительной степени обусловлен врожденными факторами и в течение жизни практически не изменяется. Правда, какие-то наиболее яркие в молодости черты с возрастом могут сглаживаться, маскироваться и адаптироваться к обстановке.

Характер

Темперамент является биологической основой другого индивидуально-личностного свойства – характера.

Характер как биосоциальный склад личности

Будучи членом социума, человек с момента рождения взаимодействует с другими людьми, усваивает нормы поведения, впитывает культуру и традиции. В результате каждая личность – это уникальный сплав биологического и социального, и формирование характера протекает во взаимодействии этих двух начал. Поэтому в одной и той же среде у людей складываются разные характеры. Они отличаются даже у близнецов, которые имеют очень схожую биологическую основу.

Все дело в опыте. С момента рождения мы оказываемся в ситуациях, на которые реагируем по-разному не только в зависимости от черт темперамента, но и от внешних обстоятельств. В итоге накапливаем разнообразный, но абсолютно уникальный опыт, который влияет на формирование характера не меньше, а скорее всего, больше, чем свойства физиологии и нервной системы.

Характер – это совокупность особенностей и черт личности, которые проявляются во всех сферах жизни и накладывают отпечаток на общение с другими людьми, интересы, характер деятельности и т. д. Недаром термин «характер» с древнегреческого можно перевести как отличительная черта, печать, знак.

Черты характера довольно устойчивы, они закладываются в детстве и являются своеобразной визитной карточкой человека. Но все же это свойство личности более изменчиво, чем темперамент, так как на его содержание влияет жизненный опыт. И часто, встретив человека после нескольких лет разлуки, мы с удивлением замечаем изменения в его характере.

Характер – комплексное образование, которое имеет сложную структуру. Поэтому существует множество его типологий или наборов основных черт, которые описаны разными психологами.

Теория черт

Английский психолог Г. Олпорт – один из авторов теории черт, считал, что каждый человек – это уникальное и неповторимое сочетание отдельных свойств характера или диспозиций (черт). Под диспозицией он понимал устойчивую особенность поведения, готовность индивида вести себя определенным образом в той или иной ситуации. То есть характер всегда проявляется в поведении или деятельности, и чтобы узнать человека, надо вступить с ним во взаимодействие, посмотреть, каков он в деле.

Есть центральные диспозиции или черты, которые определяют весь психический облик человека, и они сразу бросаются в глаза. Кто-то явный трудоголик, а другой стремится избежать тяжелой работы. Один веселый, жизнерадостный балагур, а другой вечно всем недоволен и на все жалуется. Кто-то смелый до безрассудства, а кто-то осторожный и нерешительный. Это все центральные диспозиции, их мы называем в первую очередь, когда нас просят охарактеризовать какого-то человека.

Наряду с центральными, есть множества вторичных черт. Они не сразу бросаются в глаза и требуют большего времени для распознавания. К вторичным, например, относятся интересы, увлечения, предпочтения в одежде, вкусы и т. д.

Олпорт выделяет также общие и индивидуальные черты. Являясь частью социума, человек с рождения усваивает качества, присущие большинству людей из его окружения, например, то, что мы называем национальным характером. Итальянцы и латиноамериканцы легко возбудимые и эмоциональные, норвежцы и шведы, напротив, очень спокойны, рассудительны и медлительны, а для японцев характерна созерцательность и выдержанность.

Индивидуальные черты характера – это то, что отличает человека от других людей. Чем более сильно они выражены, тем более яркой индивидуальностью является субъект. Однако если индивидуальные черты противоречат общим, то социум может применить к такому человеку социальные санкции, выразить порицание, например.

На основе теории черт Г. Олпорта были созданы методики психологической диагностики личности, например, факторный анализ, тесты Г. Айзенка, Р. Кеттела и т. д.

Структура характера

В силу сложности этого свойства и разнообразия его проявлений существует много разных классификаций черт характера. Так, в зависимости от сферы психики, которая играет важную роль в поведении человека, выделяют следующие группы черт:

- Эмоциональные, связанные с особенностями сферы эмоций и чувств: жизнерадостность или угрюмость, эмоциональная возбудимость или холодность и т. д.

- Волевые: решительность и нерешительность, настойчивость, упорство, независимость, самостоятельность и т. д.

- Моральные: честность или лживость, доброта и жестокость, отзывчивость, смелость и т. д.

- Интеллектуальные: любознательность, находчивость, сообразительность, вдумчивость и т. д.

Часто можно услышать такое выражение, как «слабохарактерный человек». Что это? Особенности характера человека проявляются не только в сочетании черт, но и в силе их выраженности. Есть люди, которые из-за слабости нервной системы или из-за проблем воспитания обладают неустойчивым характером. Отдельные его черты выражены слабо, особенно проблемы наблюдаются в волевой сфере. Таких людей и называют слабохарактерными.

Способности

Важными особенностями личности считаются способности, которые определяют индивидуальный стиль деятельности и являются основой ее успеха. Есть также качества, которые обеспечивают возможность взаимодействия с другими людьми и необходимы, чтобы завоевать уважение и авторитет у окружающих.

Способности и задатки

Способности – это сложная система качеств и свойств человека. Биологической основой их являются задатки, то есть врожденные физические и психические характеристики, в том числе свойства темперамента. Но не только. Часто задатки связаны с психофизиологическими особенностями организма, они даны человеку от рождения и необходимы для успеха в той или иной деятельности. Но не гарантируют его.

Например, музыкальный слух требуется музыканту, а высокая чувствительность зрительного анализатора – художнику. Но одного этого для овладения деятельностью, тем более для достижения успеха недостаточно. Для этого нужно развивать способности, а это возможно только в деятельности и требует вложения труда и волевых усилий. Мастерство – это не данный природой или Богом дар, а, прежде всего, труд и упорство.

Можно ли развить способности при отсутствии природных задатков? Это очень сложный вопрос, однозначного ответа на него нет. Несомненно, при отсутствии нужных качеств овладеть деятельностью будет сложнее, это потребует больше усилий и, возможно, достижения будут не столь впечатляющи. Но в последнее время все больше психологов поддерживают идею о том, что упорный и настойчивый человек может научиться всему. Главное – дать ему правильные приемы обучения. То есть чтобы научить рисовать любого человека, надо просто знать, как правильно учить.

Виды способностей

Все многообразие человеческих способностей принято разделять на два вида: общие и специальные.

К специальным относятся такие качества, которые требуются для овладения конкретной деятельностью, как, например, музыкальный слух для игры на музыкальных инструментах или фонетический слух для изучения иностранных языков. Для занятия спортом нужна выносливость и подвижность, а для работы с детьми – чувство эмпатии.

Общие способности не менее разнообразны, потому что необходимы в самых разных сферах деятельности. В первую очередь, к ним относятся умственные способности или уровень интеллекта. Хоть интеллект считается врожденной характеристикой человека, умственные способности требуют своего развития, в том числе качества памяти, внимания, мышления, а также волевой сферы и рефлексии.

Иногда высокий уровень умственных способностей в сочетании с обучаемостью называют одаренностью. Это качество человека может компенсировать недостаток у него каких-то специальных способностей и позволить добиться успеха во многих видах деятельности.

Как бы ни были ценны способности, но они только потенциал, возможность для дальнейшего развития и совершенствования человека. Это же можно сказать и о других индивидуально-психологических особенностях. Каждый индивид имеет возможность стать уникальной, неординарной, талантливой личностью, но для этого нужно знать свои психологические особенности, свои сильные и слабые стороны и активно заниматься саморазвитием.

Источник

Индивидуально-психологические особенности личности. Темперамент, характер и способности

В психологии, когда говорят об индивидуально-типологических характеристиках личности, обычно подразумевают такие явления как темперамент, характер и способности.

Темперамент – биологический фундамент, на котором формируется личность. Он отражает динамические аспекты поведения, преимущественно врожденного характера.

В. С. Мерлин считает свойствами темперамента индивидуальные особенности, которые:

1. Регулируют динамику психической деятельности в целом;

2. Характеризуют особенности динамики отдельных психических процессов;

3. Имеют устойчивый и постоянный характер;

4. Находятся в строго закономерных соотношениях, характеризующих тип темперамента;

5. Обусловлены общим типом нервной системы.

Следует иметь в виду, что индивидуальные динамические особенности, если они представляют собой особенности темперамента, не обусловлены никаким объективным содержанием деятельности.

Темперамент — это свойство личности, характеризующее динамику протекания психических процессов и деятельности. Слово темперамент ввел в оборот древнегреческий врач Гиппократ (У — IУ вв. до н.э.). Он понимал под ним свойство, определяющее индивидуальные различия людей и зависящее от пропорций 4-х жидкостей в теле: крови (по лат «сангве»), лимфы (по гречески «флегма»), желчи (по гречески «холе») и черной желчи (по гречески «мелана холе»).

Преобладание одной из жидкостей соответствовало определенному темпераменту. Название типов темперамента сохранились до наших дней (сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик). В то же время следует учитывать, что образование темпераментов в современной психологии объясняют совершенно по-другому. Доказано, что в основе каждого типа темперамента находятся особенности нервной системы человека, свойства этой нервной системы.

Экспериментально были выделены следующие свойства нервной системы человека:

— сила, проявляющаяся в выносливости, работоспособности нервной системы и определенным образом характеризующая процессы возбуждения и торможения (поэтому выделяют сильный и слабый типы нервной системы);

— уравновешенность, характеризующая оптимальное соотношение процессов возбуждения и торможения;

— подвижность, заключающаяся в характеристике скорости движения нервных процессов по коре головного мозга.

Психофизиолог И.П. Павлов показал, что каждому типу темперамента соответствует свое сочетание свойств нервной системы:

— флегматик — сильный, уравновешенный, инертный тип нервной системы;

— сангвиник — сильный, уравновешенный, подвижный тип нервной системы;

— холерик — сильный, неуравновешенный, подвижный тип нервной системы;

— меланхолик — слабый тип нервной системы.

К основным психологическим характеристикам темперамента относятся:

— сензитивность (чувствительность), раскрывающая картину того, какая наименьшая сила внешних воздействий вызывает психические реакции личности и какова скорость этого реагирования;

— реактивность, показывающая степень и интенсивность непроизвольных реакций индивида на внутренние и внешние раздражители (критику, угрозу и т.д.);

— активность, характеризующая степень энергичности, работоспособности человека в деятельности, его умения преодолевать препятствия, целенаправленность, настойчивость, сосредоточенность на деятельности и т.д.;

— соотношение реактивности и активности, раскрывающее картину того, от чего зависит деятельность личности — от случайных внешних и внутренних обстоятельств, настроений, случайных событий или от сознательно поставленных целей, жизненных стремлений, планов и т.д.;

— темп реакций, характеризующий скорость действий, движений, быстроту речи, ума, находчивость и т.д.;

— пластичность, характеризующая легкость адаптации человека к новым и неожиданным ситуациям, гибкость поведения;

— ригидность, показывающая склонность индивида к косному поведению, устоявшимся привычкам и стереотипам жизни, инертность.

Холерик — человек быстрый, иногда даже порывистый, с сильными быстро загорающимися чувствами, ярко отражающимися в речи, мимике, жестах; нередко — вспыльчивый, склонный к бурным эмоциональным вспышкам;

Сангвиник — человек быстрый, подвижный, дающий эмоциональный отклик на все впечатления; чувства его непосредственно отражаются во внешнем поведении, но они не сильны и легко сменяют одно другое.

Меланхолик — человек, отличающийся сравнительно малым разнообразием эмоциональных переживаний, но большой силой и длительностью их; он откликается далеко не на все, но когда откликается, то переживает сильно, хотя мало выражает во вне свои чувства;

Флегматик — человек медлительный, уравновешенный и спокойный, которого нелегко эмоционально задеть и невозможно вывести из себя; чувства его никак не проявляются во вне.

В заключение следует отметить, что темперамент относится к так называемым генотипическим свойствам личности, полностью зависит от наследственности и в течение жизни не изменяется.

Характер — это свойство личности, выражающееся в ее отношениях к окружающему миру, к обществу, к деятельности, к самому себе, к другим людям, к вещам и предметам. Характер включает в себя устойчивые черты личности, которые с содержательной стороны описывают ее поведение и деятельность. Поэтому в психологии часто под характером понимают совокупность индивидуально-своеобразных черт, которые проявляются в типичных для данной личности способах деятельности, обнаруживаются в этих типичных обстоятельствах и выражают отношения личности к этим обстоятельствам.

Отношения человека и характерологические черты формируются в течение жизни и поэтому характер, является приобретенным личностным образованием. Характер – совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении, обусловливая типичные для нее способы поведения. Понятие характера весьма различается в различных теоретических построениях.

В зарубежной характерологии можно выделить три направления:

— конституционно-биологическое (Э. Кречмер — характер, по существу сводится к сумме конституции и темперамента);

— психоаналитическое (З. Фрейд, К. Г. Юнг, А. Адлер и т.д). Характер объясняется, исходя из бессознательных влечений человека;

— идеологическое (психоэтическая теория Робека): Характер заключается в торможении инстинктов, которое определяет этико-логическими санкциями. То, какие инстинкты и какими санкциями тормозятся, зависит от внутренних имманентных свойств личности. Бауд характер определяет социальным положением человека и т.д..

В отечественной психологии исследование характера связано с именами Н. О. Лосского, П. Ф. Лесгафта, А. Ф. Лазурского, А. П. Нечаева, В. И. Страхова, Б. Г. Ананьева, Н. Д. Левитова и т.д.. Здесь также можно выделить различные направления: идеалистические, биологизаторские, материалистические. Опираясь на различные подходы к этой теме, можно отметить социально-оценочный оттенок при определении характера; значительную устойчивость психологических характеристик. Характер формируется на основе темперамента под влиянием условий жизни. В характере черты темперамента содержатся в преобразованном виде. Они поняты и приняты либо не приняты человеком.

Структура характера. В структуре характера разные авторы выделяют различные свойства. Так, Б. Г. Ананьев считает характер выражением и условием цельности личности и к основным его свойствам относит направленность, привычки, коммуникативные свойства, эмоционально-динамические проявления, сформированные на основе темперамента:

— богатство, содержательность – бедность;

Н. Д. Левитов выделяет определенность характера, его цельность, сложность, динамичность, оригинальность, силу, твердость. Эти и множество других попыток выделения структурных свойств характера требуют анализа и обобщения. Важное значение имеют характерологические качества (черты, свойства), обнаруживаемые человеком в различных видах отношений к окружающему миру:

— в отношении к обществу (идейный или безидейный, активно участвующий в политике или аполитичный и т.п.);

— в отношении к деятельности (деятельный или бездеятельный, трудолюбивый или ленивый и т.д.);

— в отношении к другим людям (альтруист или эгоист, общительный или замкнутый и т.д.);

— в отношении к себе (имеющий адекватную или неадекватную самооценку, уверенный или самонадеянный и т.д.);

— в отношении к вещам (добрый, жадный и т.д.).

Способности – это индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого и имеющие отношение к успешности выполнения деятельности.

Говоря о способностях, необходимо иметь в виду следующее:

1. Это особенности, отличающие одного человека от другого. Важнейшим признаком способностей Б. М. Теплов считает индивидуальное своеобразие продуктивной деятельности, оригинальность и самобытность приемов, используемых в деятельности.

2. Способности служат успешному выполнению деятельности. Некоторые исследователи, например Н. А. Менчинская, полагают, что в данном случае логичнее говорить об обучаемости как успешности в приобретении умений, знаний, навыков.

3. Для способностей характерна возможность переноса выработанных умений и навыков в новую ситуацию. При этом новая задача должна быть сходна с разрешавшимися ранее задачами не последовательностью способов действия, а требованиями к тем же психическим свойствам человека.

Основу способностей составляют задатки. Задатки – это природные предпосылки, которые являются условием развития способностей не только в смысле того, что они придают своеобразие процессу их развития, но и в смысле того, что они в известных пределах могут определять содержательную сторону и влиять на уровень достижений. К задаткам относятся не только анатомо-морфологические и физиологические свойства мозга, но и психические свойства в той степени, в которой они прямо и непосредственно обусловлены наследственностью. Способности – понятие динамическое. Они формируются, развиваются и проявляются в деятельности.

Общие и специальные способности. Специальные способности – способности к определенным видам деятельности (математические способности, музыкальные способности, педагогические и т.д.).Общие способности – это способность к развитию специальных способностей.

Одаренность – это качественно своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или другой деятельности.Понятие способностей обычно ассоциируется с умственной деятельностью. Но оснований для такого узкого толкования способностей нет, хотя традиционно именно сфера умственной деятельности исследовалась и продолжает исследоваться в связи со способностями. Высокое общее умственное развитие может не сопровождаться проявлением в какой-нибудь специальной области способностей или каким-либо видом специальной одаренности.

Однако проявление и достижение высоких специальных способностей, специальной одаренности немыслимо без наличия общих способностей, общей одаренности. К задаткам относят морфологические и функциональные особенности строения мозга, органов чувств, движения, выступающие в качестве предпосылки развития способностей.

Источник