- Импульсивность слабость чувства дистанции сниженный самоконтроль

- Общая психопатология

- Клиническая оценка импульсивности

- Синдром дефицита внимания (СДВГ) — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- СДВГ у взрослых

- Причины СДВГ

- Симптомы синдрома дефицита внимания

- Патогенез синдрома дефицита внимания

- Классификация и стадии развития синдрома дефицита внимания

- Осложнения синдрома дефицита внимания

- Диагностика синдрома дефицита внимания

- Диагностические критерии DSM-5 для СДВГ

- Лечение синдрома дефицита внимания

- Психотерапевтические методики

- Медикаментозная терапия

- БОС-терапия (метод биологической обратной связи)

- Физиотерапия и массаж при СДВГ

- Педагогические меры

- Советы родителям

- Можно ли вылечить СДВГ полностью

- Прогноз. Профилактика

Импульсивность слабость чувства дистанции сниженный самоконтроль

Общая психопатология

Термин «импульсивное влечение/действие», «импульсивность» (от лат. impulsio — толчок; в переносном смысле — побуждение, повод) по-разному понимается в разных контекстах, хотя обозначает общую суть этих явлений. Кроме того, близкими являются состояния навязчивых влечений и действий (т.е. обсессивные и компульсивные влечения), поэтому иногда даже говорят о целом спектре расстройств контроля над импульсами.

Импульсивность — склонность действовать по первому побуждению, под влиянием сиюминутных стимулов, эмоций, влечений, без обдумывания своих поступков, взвешивания альтернативных вариантов действий (особенно подразумевающих отсроченное вознаграждение). Может быть преходящей особенностью при том или ином состоянии, а в устойчивых формах — чертой личности.

Импульсивность связана с недостаточностью самоконтроля и стремлением быстро получить удовольствие (результат действий).

Импульсивность в норме свойственна детям дошкольного возраста в связи с присущей этому возрасту слабостью самоконтроля. В дальнейшем созревание лобных долей коры больших полушарий головного мозга, а также воспитание, учебная деятельность, совместные игры, требующие сдерживания непосредственных побуждений и подчинения правилам игры, в большинстве случаев способствуют формированию удовлетворительного контроля за импульсами. Хотя иногда чрезмерная импульсивность и неустойчивость произвольного внимания становятся симптомами особых расстройств детского возраста (см. «Синдром дефицита внимания с гиперактивностью»). Некоторое усиление импульсивности у подростков в определенной степени характерно для эмоциональности этого возраста. У взрослых импульсивность может быть следствием переутомления (см. «Несдержанность эмоциональных реакций при астении»), проявлением различных заболеваний головного мозга, у лиц с эксплозивностью, в состоянии сильного душевного волнения (см. «Аффект») и т.д.

Импульсивное влечение — традиционный психопатологический термин, характеризующий внезапное сильное немотивированное влечение к запретной или неприемлемой для человека цели, которое почти сразу же реализуется в действиях, без обдумывания («борьбы мотивов») и попыток ему противостоять.

Импульсивным влечениям не только не противостоят, но, напротив, эмоциональное напряжение, возникающее с этим влечением, всячески подталкивает к его реализации (смысл влечения часто объясняют, как поиск риска), а после реализации может возникать чувство удовлетворения, расслабления или опустошенности.

Сами влечения могут быть разнообразны, наиболее частыми и известными вариантами являются:

— клептомания — импульсивное влечение к краже предметов. Хищение вещей часто происходит без подготовки и принятия мер предосторожности, отсутствует материальная заинтересованность, украденные вещи обычно выбрасываются как ненужные или хранятся как некая коллекция.

— дипсомания — импульсивное влечение к употреблению алкоголя, проявляется в виде повторяющихся запоев. В промежутках между алкогольными эксцессами признаки психической и физической зависимости не выявляются.

— дромомания — импульсивное влечение к бродяжничеству, немотивированные уходы из дома.

— пиромания — импульсивное влечение к поджогам.

— копролалия — непреодолимое стремление употреблять в речи циничные ругательства (в том числе является одним из облигатных симптомов синдрома Жиля де ля Туретта).

Импульсивные влечения следует отличать от:

· навязчивых влечений (обсессий) — возникновение неуместных, неприемлемых для человека влечений в этом случае всегда сопровождается критическим к ним отношением, попытками борьбы с ними; такие влечения вызывают выраженное эмоциональное напряжение, тревогу у индивида и никогда не реализуются;

· компульсивных влечений (компульсий, навязчивых действий) — эти влечения, напротив, возникают у человека в связи с необходимостью снизить тревогу, эмоциональный дискомфорт, защититься от мнимых опасностей, поэтому они часто реализуются даже при осознании их неприемлемости, ненужности, излишности и попыток борьбы с ними. Примерами служат защитные ритуалы при фобиях, а также влечение к психоактивным веществам у лиц с физической зависимостью от них (компульсивное, неодолимое влечение является проявлением физической зависимости, так как в этих случаях сила влечения к этому веществу сравнима с биологическими влечениями, например, жаждой, голодом);

· влечений, возникающих в рамках психических автоматизмов — такие влечения воспринимаются как чуждые «Я» больного, как навязанные ему кем-то извне. Они могут сопровождаться как критическим отношением и попытками борьбы с ними, так и реализовываться без внутреннего сопротивления.

Импульсивные влечения кроме могут возникать в рамках самых различных психических расстройств, в т.ч. являются основным проявлением расстройств, связанным нарушением контролем за импульсами ( Impulse control disorders ) . К данным расстройствам в МКБ-11 относят пироманию, клептоманию, компульсивное сексуальное расстройство, патологический геблинг (склонность к азартным играм), патологический гейминг (склонность к компьютерным играм) и прочее.

Яркие образцы импульсивных действий наблюдаются у больных с кататонической симптоматикой при шизофрении: в состоянии кататонического возбуждения больные могут совершать импульсивные действия, которые не являются мотивированными ни текущей обстановкой, ни психологическими переживаниями пациентов — внезапно начинают кричать, прыгать, ломают мебель, безо всякого повода бросаются на окружающих, выбрасываются из окон и пр. Более сглаженные формы проявляются в эмоциональной неадекватности, амбивалентности (немотивированные эмоции), разорванном мышлении (немотивированное употребление слов и т.п.).

Пациент 25 лет, с 18 лет страдающий кататонической формой шизофрении, находился дома в состоянии относительно удовлетворительной ремиссии. Однажды утром его отец зашел в комнату пациента поговорить с ним — состояние сына показалось ему хорошим, тот был спокоен, держал в руках книгу. Однако буквально через минуту после этого разговора отец услышал стук оконных рам и, вернувшись в комнату сына, увидел, что тот выбросился из окна этажа. К счастью, падение было удачным, и пациент практически не пострадал. В дальнейшем он был не в состоянии объяснить мотив своего поступка, давая формальные и все время меняющиеся объяснения бытового характера («хотел посмотреть, что со мной будет», «просто в окно смотрел и случайно выпал», «показалось, что скорая за мной приехала, а в больницу не хотел» и пр.), суицидные намерения отрицал, галлюцинаторно-бредовых расстройств не отмечалось.

Источник

Клиническая оценка импульсивности

Опубликовано вт, 13/10/2020 — 17:42

Определение импульсивности и ее компоненты

Импульсивное поведение или импульсивность часто используются для описания поведения, которое является спонтанным и реактивным, имеющим негативные или пагубные последствия. Импульсивность рассматривается как основанная на чертах характера (личности) и наследственной предрасположенностях, а также как следствие психического заболевания. Термин импульсивность обычно используется для обозначения поведения, которое не было должным образом продумано до исполнения и противоречит адекватному поведению (ожиданиям) в той или иной ситуации. Говорят, что импульсивное поведение включает широкий спектр действий, характеризующихся быстрыми и незапланированными реакциями на внешние и внутренние раздражители; без учета возможных негативных последствий для человека или окружающих. По сути, импульсивному поведению не хватает сдержанности. Импульсивность включает когнитивные, аффективные и поведенческие компоненты.

Импульсивность лучше всего рассматривать как общий термин; охватывающим несколько типов и подтипов импульсивности. Поскольку импульсивность — это многомерная конструкция, состоящая из множества разнородных доменов, то импульсивность определяется в рамках теорий множественной личности и занимает свое место в общей психопатологии, а также в диагностике конкретных психических расстройств. Контент, который можно рассматривать как синоним импульсивности, можно найти в целом ряде личностных черт высшего и низшего порядка в различных теориях личности.

Импульсивность лучше всего понимать как общий термин, поскольку этот термин предназначен для охвата и представления большего, чем просто действие до размышления, и охватывает широкий спектр факторов, производных импульсивности, происходящих из различных областей. Таким образом, конструкция импульсивности может быть определена и реализована по-разному.

История

Исторически импульсивность очевидна в трехфакторной теории личности Айзенка (экстраверсия, невротизм и психотизм), причем импульсивность связана как с экстраверсией, так и с психотизмом. В частности, в самой последней формулировке импульсивность была связана с измерениями рискованности и импульсивности, связанной с экстраверсией и психотизмом соответственно. Позже пятифакторная теория личности, разработанная Костой и МакКрэем, содержит факторы более низкого порядка, содержание которых синонимично импульсивности и происходит от факторов высшего порядка — невротизма, экстраверсии, уступчивости и добросовестности. Что касается импульсивности, проистекающей из психопатологии, связанной с психическим заболеванием, природа и проявление импульсивности зависят от конкретного психического заболевания.

Импульсивность в классификации психических расстройств

Импульсивность — один из наиболее распространенных диагностических критериев в DSM, присутствующий при диагностике многих расстройств. Импульсивность проявляется в расстройствах каждого из следующих классов расстройств; биполярные расстройства, расстройства личности, расстройства пищевого поведения и аддиктивные расстройства, а также деструктивные, импульсивные расстройства и расстройства поведения. Импульсивность связана с разными расстройствами личности, которые наиболее тесно связаны с расстройствами личности кластера B. Аддиктивное расстройство означает расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, такие как употребление алкоголя и других наркотиков, а также расстройство, связанное с азартными играми. Что касается расстройств пищевого поведения, импульсивность в основном связана с нервной булимией и перееданием.

Импульсивность в норме и патологии

Не всякая импульсивность имеет клиническое значение; тем не менее, импульсивность, основанная на клинических симптомах или на признаках, превышающих клинический порог, может иметь пагубные последствия. Поскольку импульсивность обычно ассоциируется с целым рядом социально отклоняющихся (девиантных) форм поведения, такая импульсивность, возможно, является одной из наиболее социально значимых конструктов, поскольку она имеет далеко идущие последствия для ряда ключевых систем в обществе, в частности, образования, бизнеса, уголовного правосудия и психического здоровья. Импульсивность в отношении психопатологической симптоматики обычно определяется как реакция без сознательного мышления и тенденция реагировать таким образом, который не согласуется с поведением людей с аналогичными способностями и знаниями. Таким образом, импульсивность связана с множеством негативных последствий, в первую очередь с агрессией, антиобщественным поведением, несоблюдением режима лечения, самоповреждением и самоубийством. Как клиническая конструкция, импульсивность позволяет предсказать плохой прогноз, что еще больше подчеркивает ее клиническую значимость.

Интернализация и экстернализация

Известно, что импульсивность связана как с проблемами интернализации, так и с экстернализацией. Последние исследования продемонстрировали взаимосвязь между эмоционально-ориентированной импульсивностью, которая запускает действие, и внешними проблемами, такими как агрессия и употребление психоактивных веществ. Что касается проблем интернализации, другой аспект импульсивности, ориентированный на эмоции, оказался связанным с депрессией и тревогой. В частности, этот аспект представляет собой влияние отрицательных эмоций на взгляд человека на мир и его автоматические мысли.

Шкала импульсивности Баррата

Показателем импульсивности, используемым более 50 лет, является Шкала импульсивности Барратта; который в настоящее время находится в его одиннадцатом издании (BIS-11). BIS — это наиболее часто используемый метод самоотчетов для оценки импульсивности в исследованиях и клинической практике; как таковой BIS оказал значительное влияние на концептуальную концепцию импульсивности. BIS-11 состоит из трех факторов более высокого порядка, а именно импульсивности внимания, двигательной импульсивности и внеплановой импульсивности; Каждый из этих факторов состоит из двух основных факторов. Импульсивность внимания состоит из внимания и когнитивной нестабильности. Двигательная импульсивность складывается из двигательных факторов и настойчивости. Наконец, внеплановая импульсивность складывается из самоконтроля и когнитивной сложности.

UPPS

Аналогичным образом, еще одним показателем импульсивности, обычно используемым в эмпирических исследованиях, является срочность, преднамеренность (отсутствие), настойчивость (отсутствие) и шкала поиска ощущений (UPPS), а затем расширение, включая положительную срочность (UPPS-P ). Шкала также постулирует импульсивность как многомерную конструкцию, состоящую сначала из четырех факторов, а затем из пяти факторов с последующим добавлением положительной срочности. Импульсивность в этой шкале также рассматривается как черта, аналогичная BIS-11.

Перспективы оценки импульсивности

Сегодня существует потребность в кратком и упрощенном методе, помогающем оценить импульсивность в клинической практике.Оценка импульсивности должна проводиться одновременно с оценкой риска, поскольку импульсивность в значительной степени связана с риском в клинической популяции до такой степени, что существует частичное совпадение между риском и импульсивностью.

Системная модель, используемая для оценки импульсивности, является комплексной и прагматичной, предоставляя клиницисту быстрый и эффективный инструмент для информирования о вмешательстве и управлении импульсивностью, который является как целевым, так и целевым в различных клинических группах.

Источник

Синдром дефицита внимания (СДВГ) — симптомы и лечение

Что такое синдром дефицита внимания (СДВГ)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Лихачева Л. Н., рефлексотерапевта со стажем в 25 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Синдром дефицита внимания и/или гиперактивности (СДВГ) — неврологическо-поведенческое расстройство развития, которое возникает в детском возрасте.

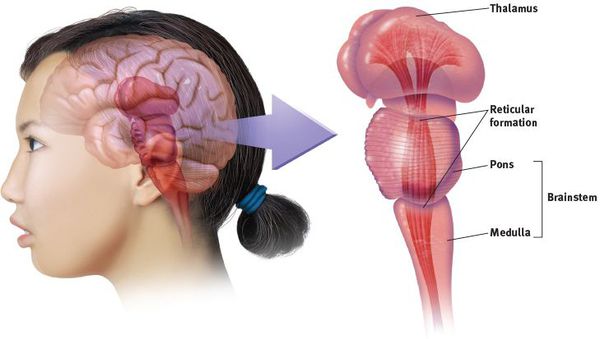

При данном расстройстве нарушается функционирование центральной нервной системы (преимущественно в области ретикулярной формации головного мозга), которое приводит к трудностям с концентрацией и поддержанием внимания, нарушениям памяти и способности к обучению, а также сложностям в обработке информации. [1] [3]

Актуальность проблемы связана с высокой частотой этого синдрома в педиатрии (2,2-18 %).

СДВГ у взрослых

Синдром дефицита внимания встречается как у детей, так и у взрослых. [4] Если СДВГ не выявлен в детском возрасте, то заболевание может переходить во взрослую стадию. Признаки СДВГ взрослых людей:

- частая забывчивость;

- плохая ориентация в продолжительности времени, частые опоздания;

- постоянный беспорядок на рабочем месте;

- неорганизованность в делах, много начатых, но незавершённых дел. [3]

Причины СДВГ

Основным этиологическим фактором синдрома дефицита внимания и гиперактивности является минимальная дисфункция мозга, возникшая в перинатальный период развития. Значимую роль в возникновении заболевания играют патологии беременности и родов, инфекции и интоксикации первых лет жизни. Также доказана влияние алиментарного фактора — недоедание беременной и ребёнка в раннем детстве, генетическая обусловленность. [2] С точки зрения неврологии основу СДВГ составляют мелкие, резидуальные (остаточные) повреждения мозга гипоксического генеза (в связи с нехваткой кислорода), которые классифицируются у детей как энцефалопатия. [4]

Симптомы синдрома дефицита внимания

- гиперактивность;

- нарушение внимания — трудно сосредоточиться и поддерживать концентрацию внимания в течение времени, характерного возрасту, не получается абстрагироваться от воздействия различных раздражителей внешней среды;

- лёгкие неврологические нарушения — подергивание мышц лица, дрожание пальцев рук (тремор), непроизвольные сокращения мышц (гиперкинезы), нарушение координации движений и сухожильных рефлексов, изменение ассоциативных движений;

- эмоциональная лабильность — частые смены настроения, повышенная раздражительность, тревожность, чувство страха, повышенная плаксивость, беспокойство;

- нарушение восприятия — чаще всего поражается зрительный анализатор, дети не могут обвести контуры рисунка, нарисовать предметы, различать размеры и направления, плохо ориентируются в пространстве, не могут отличить часть от целого, неправильно читают буквы, на слух плохо различают отдельные согласные звуки, неверно воспроизводят ритм;

- повышенная импульсивность;

- повышенная утомляемость (психическая и физическая);

- нарушения речи и произношения.

Вследствие дисфункции мозга у детей уже в раннем возрасте начинается вторичная невротизация.

Нарушения, сопутствующие СДВГ:

- невротические привычки — обкусывание ногтей (онихофагия), сосание большого пальца, многочисленные стереотипные движения (кивание головой, наклоны туловища, постоянное сжимание пальцев и т. п.). Всё это свидетельствует о состоянии внутреннего напряжения;

- нарушение сна с первых дней после рождения ребёнка. Нарушается ритма сна — сонливость днём и бодрствование ночью, в более старшем возрасте — позднее засыпание с тяжёлым подъёмом утром;

- боязливость;

- повышенная психическая утомляемость, которая проявляется как быстрая усталость и частые головные боли;

- нарушение аппетита;

- навязчивые тики — в большинстве случаев возникают на лице, но иногда на туловище и шее;

- заикание.

Тики и заикание являются проявлением недостаточной координации и повышенной возбудимости. [1] [2] [3] [6]

Патогенез синдрома дефицита внимания

В основе патогенеза синдрома дефицита внимания и гиперактивности лежит задержка формирования биоритмов в коре головного мозга. Основное значение придаётся нарушению морфофункциональной зрелости структур центральной нервной системы и в первую очередь лобных отделов коры.

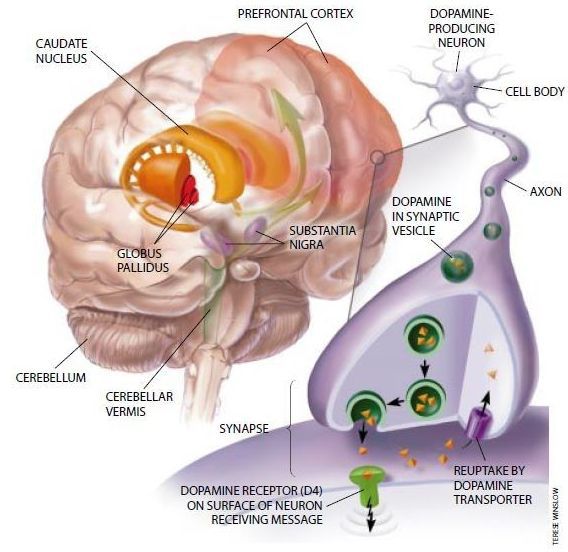

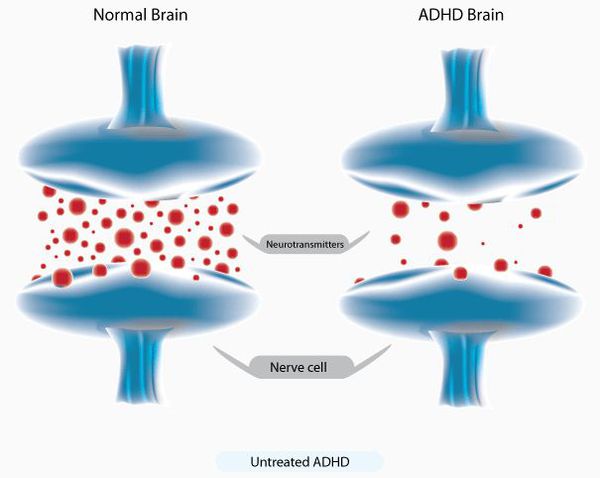

Основные причины, приводящие к этим нарушениям — быстро развивающиеся в пренатальном онтогенезе (внутриутробном развитии) первично-органические дефекты функциональных систем ствола мозга: ретикулярной формации, подкорковых образований, структур лимбической системы, нарушение обмена катехоламинов, частичная потеря тормозных синапсов, нарушение образования функциональной специализации полушарий головного мозга.

Вследствие этого ослабевает контроль ретикулярной формации ствола мозга над таламическими неспецифическими структурами, которые играют главную роль в согласованности функционирования между различными отделами головного мозга, принимающими участие в формировании памяти и обеспечивающими сохранность интеллекта у больного СДВГ.

Повреждения в стволовых и лимбических системах при СДВГ ведут к угнетению синтеза белков нейронов, разрежению клеточных слоёв и нарушению дифференцировки нейронов. Наблюдаются нарушения обмена катехоламинов с развитием характерной гиперактивности.

Гиперактивность выступает в роли своеобразного защитного механизма, который поддерживает определённое функциональное взаимодействие между структурами мозга, обеспечивающими его нормальное развитие. [2] [3] [4] [7]

Классификация и стадии развития синдрома дефицита внимания

Согласно данным диагностического и статистического руководства по психическим заболеваниям Американской ассоциации психиатров (1994 год), выделяют три типа СДВГ:

- СДВГ с преобладанием дефицита внимания;

- СДВГ с преобладанием гиперактивности;

- смешанный вариант. [2][3][4]

Осложнения синдрома дефицита внимания

- плохая успеваемость в школе;

- эмоциональные проблемы (низкая самооценка, тревога, депрессия);

- социальные проблемы (отсутствие друзей);

- риск травмы;

- восприимчивость к злоупотреблению психоактивных веществ.

Диагностика синдрома дефицита внимания

В большинстве случаев первые клинические проявления резидуально-неврологических расстройств проявляются до 5-6 лет, а иногда уже на первом году жизни — в этот период лечение может быть особо эффективным. По данным разных авторов, СДВГ наблюдается у 8-68 % осмотренных детей. Такие показатели свидетельствуют о высокой актуальности этой темы.

Диагностические критерии DSM-5 для СДВГ

В DSM-5 выделяется три типа основных расстройств и два дополнительных («другое уточнённое» и «неуточнённое»):

- расстройство дефицита внимания / гиперактивности: преобладание дефицита внимания;

- расстройство дефицита внимания / гиперактивности: преобладание гиперактивности и импульсивности;

- расстройство дефицита внимания / гиперактивности: смешанный тип;

- другое уточнённое расстройство дефицита внимания / гиперактивности;

- неуточнённое расстройство дефицита внимания / гиперактивности.

Для постановки диагноза СДВГ с преобладанием дефицита внимания для детей до 16 лет достаточно шести симптомов, для подростков старше 16 лет и взрослых — пяти. Ребёнок или взрослый с СДВГ:

- не уделяет внимания деталям, допускает небрежные ошибки в учёбе, работе или при других занятиях;

- испытывает трудности с удержанием внимания на задачах или играх;

- кажется, что не слушает, когда к нему обращаются напрямую;

- не выполняет инструкции и не успевает закончить учёбу, домашние дела или рабочие обязанности из-за того, что отвлекается;

- испытывает проблемы с распорядком дня;

- избегает, не любит или неохотно выполняет задачи, требующие продолжительных умственных усилий (например, домашние задания в школе);

- теряет свои вещи (например, школьные принадлежности, карандаши, книги, деньги, ключи, документы, очки, мобильные телефоны);

- легко отвлекается;

- забывчив в повседневной деятельности;

Для постановки диагноза СДВГ с преобладанием гиперактивности для детей до 16 лет достаточно шести симптомов, для подростков старше 16 лет и взрослых — пяти. Ребёнок или взрослый с СДВГ:

- ёрзает на стуле, хлопает руками или ногами;

- покидает своё место за партой или рабочее место в ситуациях, когда это неуместно;

- не может спокойно играть или работать;

- активно двигается в ситуациях, когда это неуместно;

- слишком много говорит;

- отвечает до того, как вопрос завершен;

- при игре или общении не может дождаться своей очереди, часто перебивает других, вмешивается в разговоры или игры.

Симптомы дефицита внимания или гиперактивности должны присутствовать регулярно не менее шести месяцев.

Также должны быть соблюдены следующие условия:

- несколько симптомов дефицита внимания или гиперактивности наблюдались в возрасте до 12 лет;

- несколько симптомов присутствуют в двух или более условиях (например, дома и в школе или на работе и с друзьями);

- симптомы мешают или снижают качество учёбы или рабочей деятельности;

- симптомы не объясняются другими психическими расстройствами (например, тревожным, диссоциативным или расстройством личности) [12] .

Клиническое обследование детей с СДВГ проводится, как правило, врачом-неврологом. Осуществляется опрос родителей: выясняют особенности перинатального периода развития. Врач уточняет, когда начались первые проявления заболевания, особенности симптомов у данного ребёнка, динамику развития патологических симптомов, выясняет эмоциональный фон пациента, его отношения с окружающими, изучает проведённые лечебные мероприятия и их эффективность. При обследовании важно обращать внимание на поведение ребёнка в различной обстановке (во время беседы, при осмотре, в момент тестирования).

Подробно исследуется неврологический статус:

- поведение ребёнка, его внешний вид;

- оценивается состояние черепно-мозговых нервов — глазные симптомы (ширина зрачков, их реакция на свет, объём движений глазными яблоками, ширина глазных щелей), степень симметрии мимической мускулатуры, наличие или отсутствие девиации языка, фонация;

- оценивается двигательная сфера — объём движений, мышечная сила, сухожильные рефлексы, наличие или отсутствие патологических рефлексов, гиперкинезов, координаторные пробы и чувствительность, тонкая моторика.

Далее используются объективные методы обследования (электроэнцефалография, ЭХО-ЭГ, нейросонограмма, компьютерная томография, допплерография и другие исследования по показаниям).

Как правило, в независимой экспертизе оценки состояния больного принимают участие несколько специалистов (невролог, нейрохирург, психотерапевт, нейропсихолог).

Нейропсихологическое исследование: подробно изучается анамнез для выявления психогений (острых или хронических), исследуется уровень стресса, при помощи опросника определяется степень эмоционально-социальной поддержки. С целью выявления гиперактивности у ребёнка применяются критерии по классификации DSM-IV.

В результате комплексного обследования у 90% больных СДВГ обнаруживаются какие-либо нарушения в перинатальном периоде развития.

Главные факторы, оказывающие влияние на развитие СДВГ:

- токсикозы при беременности у матери больного;

- угроза прерывания беременности;

- хронические заболевания матери;

- резус-конфликт и конфликт по системе ABO плода и матери;

- патологические роды;

- родовые травмы;

- инфекционные болезни ребёнка (грипп и другие);

- фебрильные судороги;

- черепно-мозговые травмы;

- менингеальные симптомы при гипертермии;

- наркозы в анамнезе.

Наиболее частые жалобы: избыточная возбудимость, импульсивность, раздражительность, частая смена настроения, невозможность длительного сосредоточения.

Во время осмотра у больных детей выявляются нарушения координации, дизритмия, статико-моторная неловкость, много синкинезий, повышенная двигательная возбудимость, быстрая утомляемость, капризность, нарушение поведения, трудности школьного обучения, дизграфия, дислексия.

Объективными методами обследования выявляются следующие нарушения:

- стёртые формы гидроцефалии (водянки головного мозга), косвенные признаки внутричерепной гипертензии, врождённые пороки развития, нейроортопедическая патология;

- нарушения мышечного тонуса;

- вегето-сосудистая дизрегуляция, слабость вестибулярного аппарата;

- экстрапирамидная недостаточность (снижение двигательной системы).

Как правило, неврологическая патология обнаруживается практически у 90% детей с диагнозом СДВГ.

Психологический анализ показывает большую роль психогенных факторов в формировании СДВГ у детей, к которым относится конфликтная обстановка в семье, злоупотребление родителей алкоголем. Важной причиной развития СДВГ является нарушение эмоционального контакта с родителями, одноклассниками, преподавателями.

Дифференциальная диагностика СДВГ проводится с астеническими синдромами на фоне интеркуррентных заболеваний, специфическими нарушениями обучения (дискалькулия, дислексия и другие), заболеваниями щитовидной железы, олигофренией лёгкой степени и шизофренией. Однако при данном способе диагностики могут возникнуть затруднения в связи с возможностью сочетания СДВГ с другими заболеваниями и состояниями — психиатрической патологией (депрессиями, паническими атаками или навязчивыми мыслями). [2] [3] [4] [6] [9]

Лечение синдрома дефицита внимания

Наибольшего эффекта лечения удаётся достичь при сочетании разнообразных методик психологической работы (как с самим ребенком, так и с его родителями).

Психотерапевтические методики

Психотерапевтическое лечение заключается в системной семейной и групповой игровой психотерапии, индивидуальной патогенетической психотерапии и различных методах суггестии (прямой, косвенной, гипнотерапии).

Управление поведением. Когнитивно-поведенческая терапия способствует социализации детей с СДВГ. С помощью игровых методик детей обучают самоконтролю и целеполаганию. Поведение ребёнка часто нормализуется при контроле окружающего шума и визуальной стимуляции, новизне или индивидуальных занятиях с репетитором [11] .

Медикаментозная терапия

Медикаментозная терапия целесообразна, если немедикаментозные методы коррекции не оказали должного эффекта: возможно назначение психостимуляторов, транквилизаторов, трициклических антидепрессантов и ноотропных препаратов.

Стимулирующие лекарственные препараты

Наиболее популярный во всём мире препарат для лечения детей и подростков c СДВГ — метилфенидат (известный как «Риталин») [13] . После приёма препарата увеличивается уровень дофамина и норадреналина в ЦНС. Это увеличение приводит к повышению активности в префронтальной коре и подавлению импульсивности, характерной для СДВГ [14] [15] . Препарат разрешён в США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Швеции и ряде других европейских стран. В России метилфенидат запрещён как психостимулятор.

Нестимулирующие препараты

При лечении СДВГ используется атомоксетин («Страттера») — селективный ингибитор обратного захвата норадреналина. Препарат эффективен, но в некоторых случаях может приводить к развитию побочных эффектов: тошноте, сонливости, раздражительности, приступам гнева, реже — токсическому поражению печени и суицидальным мыслям.

Антидепрессанты (бупропион, клонидин и гуанфацин) и другие психоактивные препараты иногда применяют в случае неэффективности стимуляторов или тяжести побочных эффектов при их приёме, но они менее эффективны и не рекомендуются как препараты первой линии [11] .

БОС-терапия (метод биологической обратной связи)

БОС-терапия позволяет безопасно и мягко скорректировать неврологические нарушения. Выполняя специальные задания в игровой форме, ребёнок учится регулировать свою активность и поведение.

Физиотерапия и массаж при СДВГ

Физическими методами реабилитации являются:

- массаж;

- физические упражнения;

- упражнения в воде — рефлекторные, пассивные, активные, подводный массаж, ванны с травяными настоями и отварами);

- кинезиотерапия;

- физиотерапевтические процедуры — тепловые процедуры, электрофорез шейного отдела или позвоночника (чаще всего со спазмолитиками) по методике А.Ю. Ратнера;

- общее ультрафиолетовое облучение;

- электросон.

Также многочисленными исследованиями доказан лечебный эффект акупунктуры (иглоукалывания). Китайская чжень-цзю терапия в западной медицине используется сравнительно недавно (несколько десятилетий), но уже зарекомендовала себя как действенный метод в лечении различных заболеваний, в том числе и СДВГ.

Массаж активных точек вызывает релаксацию мышц и усиливает эффективность других лечебных методов. [3] [5] [7]

Педагогические меры

Педагогам следует учитывать индивидуальные особенности детей со СДВГ и уделять особое внимание гиперактивному ребёнку с самого начала обучения. Важно подобрать подходящую длительность заданий и по возможности контролировать окружающий шум. В некоторых случаях могут потребоваться индивидуальные занятия с репетитором.

Советы родителям

При СДВГ необходим строгий распорядок дня, также важно оберегать ребёнка от переутомления. Родителям следует чаще хвалить ребёнка и подчёркивать его успехи, чтобы укрепить уверенность в собственных силах.

Можно ли вылечить СДВГ полностью

Вылечить СДВГ полностью невозможно. Системный подход к лечению позволит устранить ведущий синдром и предотвратить рецидив в будущем.

Прогноз. Профилактика

Прогноз болезни относительно благоприятный: у большинства детей симптомы исчезают в подростковом возрасте. По мере роста ребёнка компенсируются нарушения в медиаторной системе мозга и часть симптомов регрессирует. Но в 30-70% случаев симптомы СДВГ (вспыльчивость, рассеянность, чрезмерная импульсивность, забывчивость, непоседливость, нетерпеливость, непредсказуемые частые и быстрые смены настроения) могут наблюдаться и у взрослых.

При сочетании СДВГ с психическими заболеваниями, наличии психопатологии у матери, симптомах импульсивности у ребёнка прогноз заболевания становится неблагоприятным. [10]

Возможность предотвращения СДВГ не доказана, однако существуют способы помочь детям добиться наилучших результатов в борьбе с этим синдромом:

- качественное дородовое наблюдение;

- сбалансированная диета;

- оптимальный объём физических нагрузок и активности;

- соблюдение чёткого распорядка дня;

- управление поведением ребёнка (построение положительных отношений между родителями и ребёнком).

Источник