- Надкласс рыбы

- Тип плоские черви. Общая характеристика, строение, размножение, разнообразие и значение плоских червей

- Общая характеристика плоских червей

- Пищеварительная система плоских червей

- Выделительная система плоских червей

- Дыхательная и кровеносная системы плоских червей

- Нервная система плоских червей

- Органы чувств плоских червей

- Половая система плоских червей

- Разнообразие плоских червей

- Класс Реснитчатые черви (Turbellaria)

- Белая или молочная планария

- Класс Сосальщики или Трематоды (Trematoda)

- Печеночный сосальщик (Fasciola hepatica)

- Кошачий сосальщик (Opisthorchis felineus)

- Класс Ленточные черви или Цестоды (Cestoda)

- Бычий или невооруженный цепень (Taeniarhynchus saginatus)

- Свиной или вооруженный цепень (Taenia solium)

- Широкий лентец (Diphyllobothrium latum)

- Эхинококк (Echinococcus granulosus)

- Карликовый цепень (Hymenolepis nana)

- Значение плоских червей

Надкласс рыбы

Рыбы — низшие челюстноротые первичноводные позвоночные. Известно около 33 тысяч видов рыб. Им посвящен самостоятельный раздел биологии — ихтиология (от греч. ichthys — рыба и logos — слово).

Первые челюстноротые рыбы появились в ордовике, хрящевые рыбы — на рубеже силура и девона, около 420 млн. лет назад. Рыбы обитают как в пресных, так и в соленых водах. Надкласс рыбы подразделяется на два класса: костные и хрящевые рыбы.

Общими признаками всех рыб является наличие обтекаемой формы тела, жизнь в воде. Тело подразделяется на голову, туловище и хвост. Хорошо развиты органы чувств: зрения, обоняния, слуха, осязания, равновесия.

Ароморфозы рыб

Рыбы отличаются от предшествующих эволюционных форм новыми, прогрессивными чертами строения, которые повысили их уровень организации. Давайте их перечислим.

- Появление челюстей и черепа

У рыб первая пара жаберных дуг видоизменяется в челюсти. С помощью челюстей охота становится более эффективной, а питание — разнообразным.

У рыб появляется череп — костное вместилище головного мозга и органов чувств, которое надежно защищает эти структуры нервной системы.

Образуются предшественники конечностей, плавники, парные придатки тела, обособленные от туловища и головы, приводимые в движение мускульной силой.

У рыб хорда редуцируется, на ее месте формируется позвоночник. У хрящевых рыб позвоночник в течение всей жизни имеет хрящевое строение, а у костных рыб позвоночник окостеневает: он представлен костной тканью.

Обратите особое внимание, что в скелете хрящевых ганоидов (осетровых рыб) хорда сохраняется на всю жизнь.

Костные рыбы

Костные рыбы — процветающий класс, весьма многочисленный: к ним относятся около 95% современных рыб. Сюда входят важнейшие подклассы, которые мы разберем: хрящекостные, двоякодышащие и кистеперые рыбы.

Широко известны основные отряды класса костных рыб:

- Осетрообразные — осетр, стерлядь, белуга

- Карпообразные — карась, сазан, лещ, толстолобик

- Лососеобразные — форель, лосось, семга

- Трескообразные — треска, минтай, хек

- Окунеобразные — окунь, судак, скумбрия, ставрида

Для большинства костных рыб характерен костный скелет, наличие жаберных крышек, прикрывающих жабры. Жаберные лепестки расположены непосредственно на жаберных дугах, имеется плавательный пузырь. Оплодотворение наружное.

Большинство видов костных рыб (90%) относятся к костистым рыбам. Для большей части костистых рыб характерно непрямое развитие (с метаморфозом).

Данный класс будет рассмотрен нами на примере типичного представителя — речного окуня.

- Покровы, опорно-двигательная система

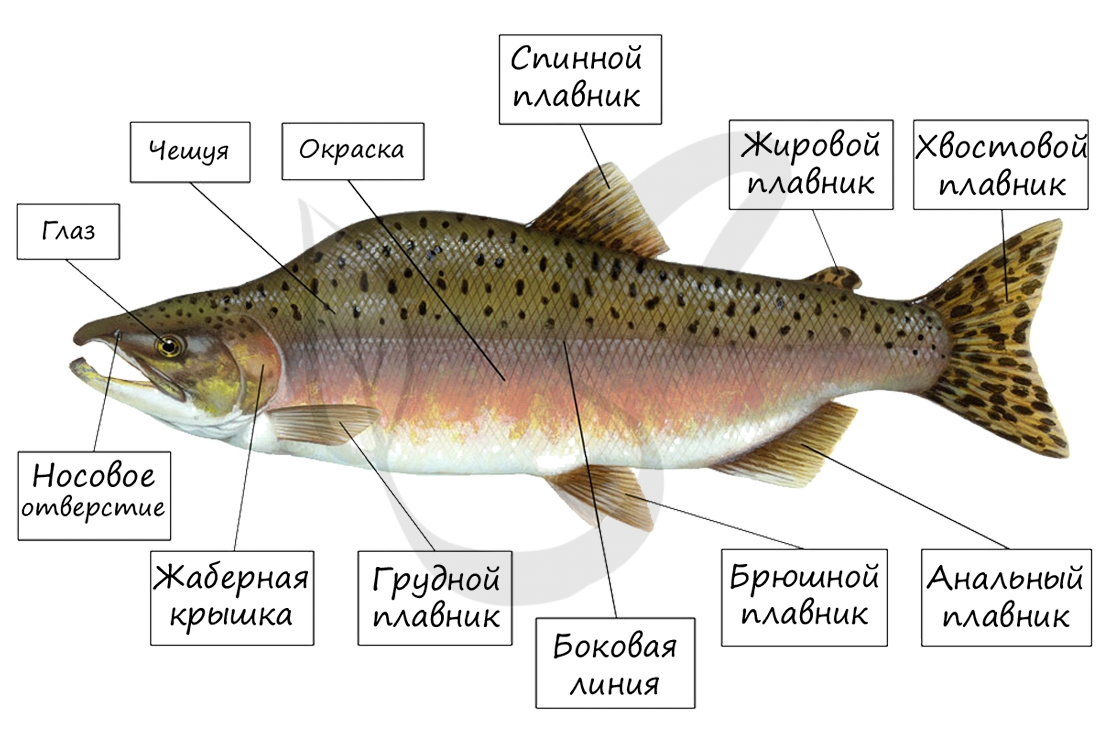

Форма тела обтекаемая, рыбообразная, за счет чего снижается трение о воду. Поверхность тела покрыта налегающими друг на друга (подобно черепице) чешуйками.

У большинства видов чешуя ктеноидная (от греч. ktéis — гребень и éidos — вид) — снабжена зубцами или шипами, или циклоидная (от греч. kykloeides — кругообразный, круглый) — с гладким закругленным задним краем.

В коже находится множество желез, которые секретируют слизь, покрывающущю все тело рыбы, благодаря чему снижается трение о воду. Из-за слизи пойманную рыбу тяжело удержать в руках, она выскальзывает.

Плавники — органы движения рыб. Плавники бывают как парные (грудные, брюшные), так и непарные (спинной, хвостовой, анальный).

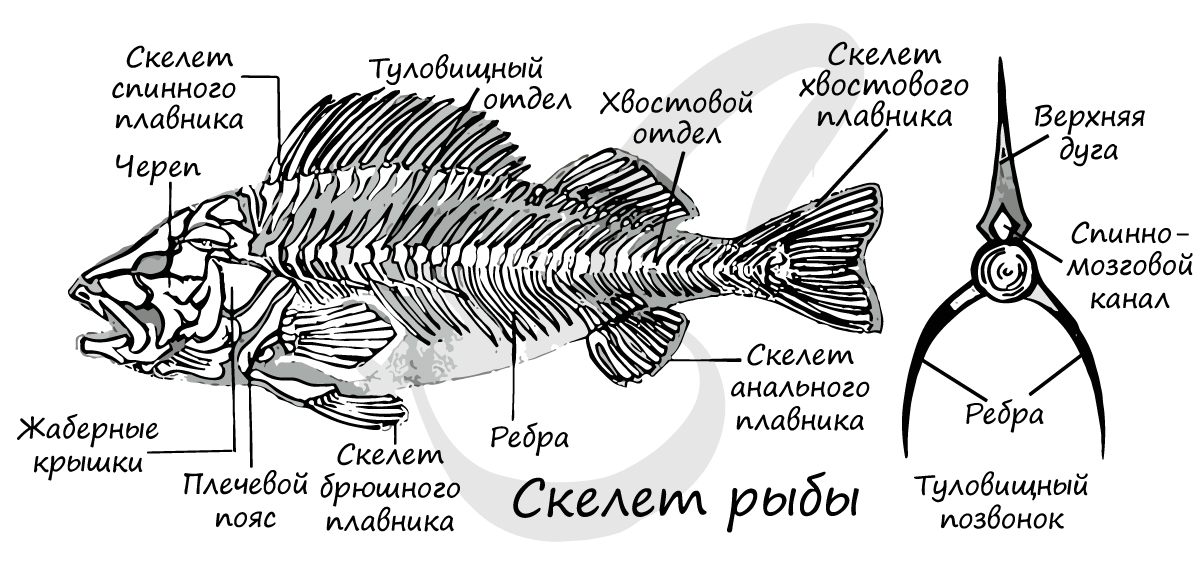

Череп — вместилище головного мозга, окружает его со всех сторон. Характерно наличие рострума (от лат. rostrum — клюв) — передней вытянутой части черепа рыб.

Позвоночник состоит из двух отделов: туловищного и хвостового. В центре каждого позвонка имеется отверстие. Прилегая друг к другу, отверстия позвонков вместе соединяются в единый спинномозговой канал, в котором лежит спинной мозг.

Скелет грудных плавников соединен с позвоночником костями плечевого пояса, в отличие от скелета брюшных плавников, который не сочленяется с позвоночником. Имеются жаберные крышки, снаружи прикрывающие жаберные щели (у хрящевых рыб жаберные крышки отсутствовали, 5 жаберных щелей открывались каждая в отдельности наружу.)

Полость тела вторичная (целом).

Мышечная система сегментируется, что выражается в возникновении отдельных (дифференцированных) мышечных пучков. Наиболее ярким примером дифференцировки являются мышцы ротового аппарата и парных плавников.

Состоит из ротовой полости, глотки, продолжающейся в пищевод, желудка, толстого и тонкого кишечника. У многих рыб в ротовой полости имеются язык и острые зубы, расположенные на челюстях. Зубы предназначены не для механического измельчения пищи, а в основном для схватывания и удержания добычи. Слюнные железы отсутствуют, имеются вкусовые рецепторы.

В просвет тонкой кишки рыб открываются протоки пищеварительных желез, печени и поджелудочной железы, а также желчного пузыря. Спиральный клапан в кишечнике (характерный для хрящевых рыб) отсутствует, общая площадь всасывания увеличивается за счет слепо оканчивающихся выростов кишечника — пилорических придатков.

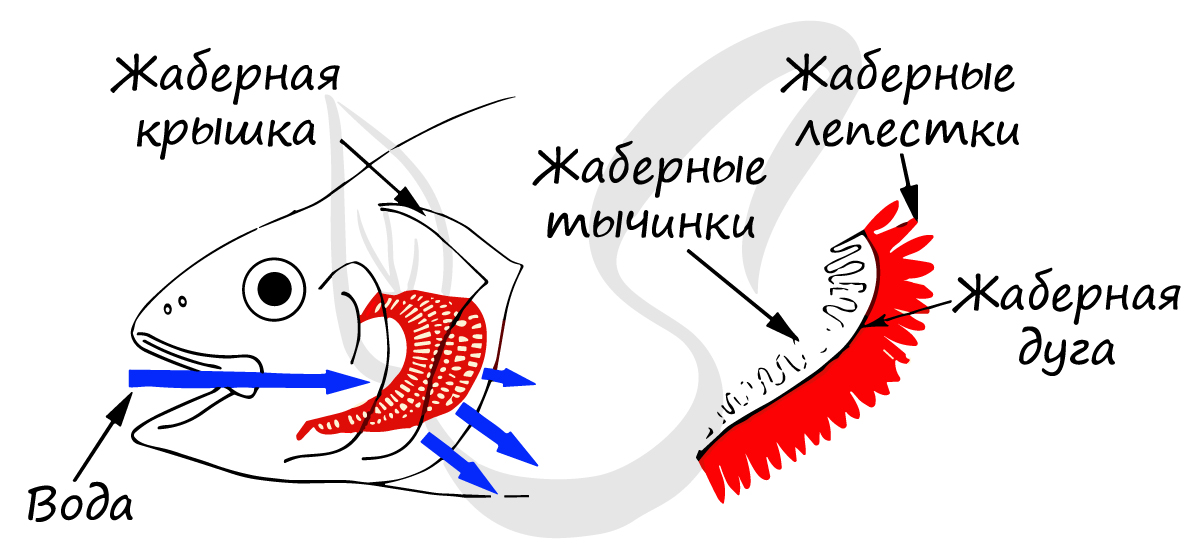

Глотка тесно связано не только с пищеварительной, но и с дыхательной системой: здесь располагается жаберный аппарат рыб. С помощью жабр они приспособились забирать из воды растворенный в ней кислород и насыщать им кровь, откуда кислород поступает ко внутренним органам и тканям.

Процесс дыхания осуществляется благодаря тому, что вода через ротовое отверстие попадает в глотку. Вследствие движений жаберной крышки вода из ротоглоточной полости втягивается в боковую жаберную полость, омывая жабры. В результате газообмена в кровь рыбы поступает кислород, а углекислый газ покидает ее и растворяется в воде.

Жабры состоят из жаберной дуги, на которой расположены жаберные тычинки и лепестки. Жаберные тычинки направлены в сторону ротоглоточной полости и препятствуют проникновению частиц пищи в жабры (цедильная функция). Жаберные лепестки направлены наружу и оплетены густой сетью кровеносных сосудов — капилляров, в которых и происходит газообмен.

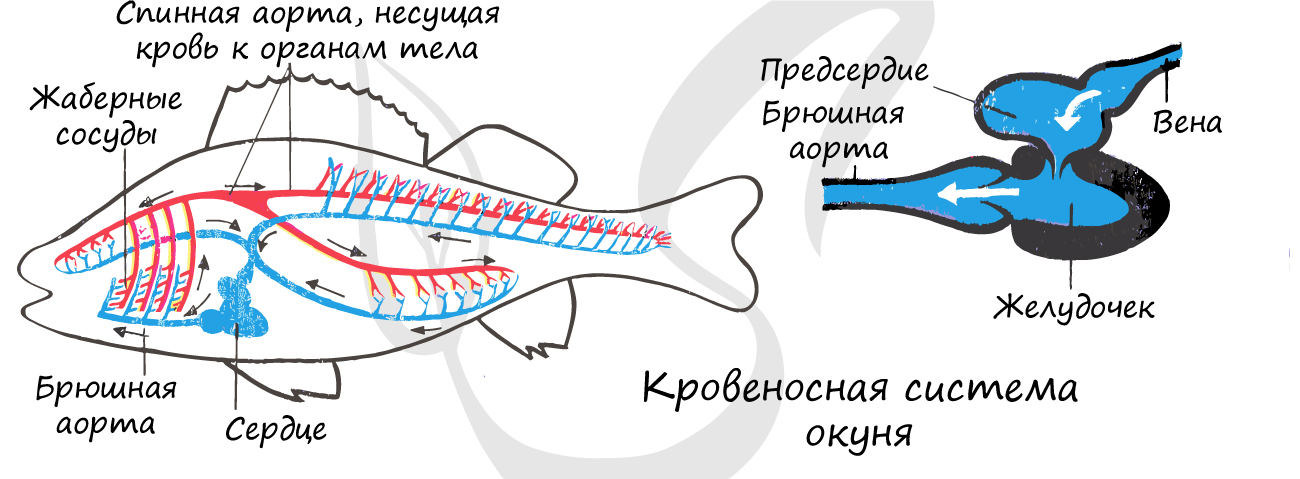

Как и хрящевые, костные рыбы имеют один круг кровообращения. Сердце двухкамерное, состоит из одного предсердия и одного желудочка. Запомните, что в сердце у рыб кровь венозная. Она накачивается сердцем в жабры, где происходит ее насыщение кислородом, после чего кровь становится артериальной.

Артериальная кровь направляется к внутренним органам и тканям, движется кровь внутри сосудов: кровеносная система замкнутого типа.

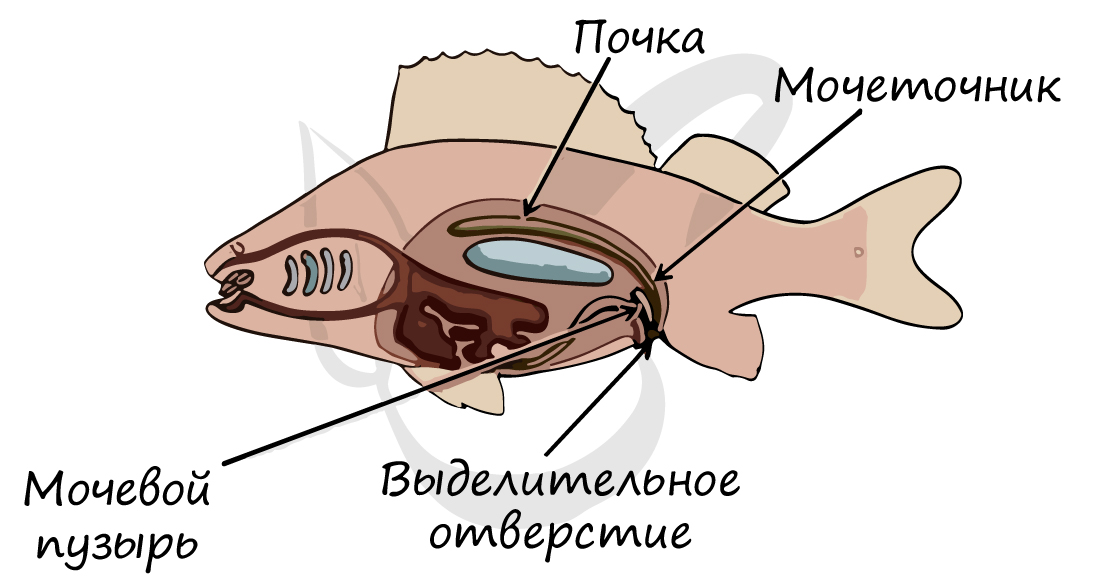

Состоит из парных лентовидных туловищных почек (мезонефрос, или первичная почка.) Располагаются они по бокам туловища. От почек начинаются мочеточники, сливающиеся между собой и образующие расширение — мочевой пузырь.

Моча, содержащая побочные продукты обмена веществ, выводится из организма рыбы через анальное отверстие у самок, через мочеполовое отверстие — у самцов .

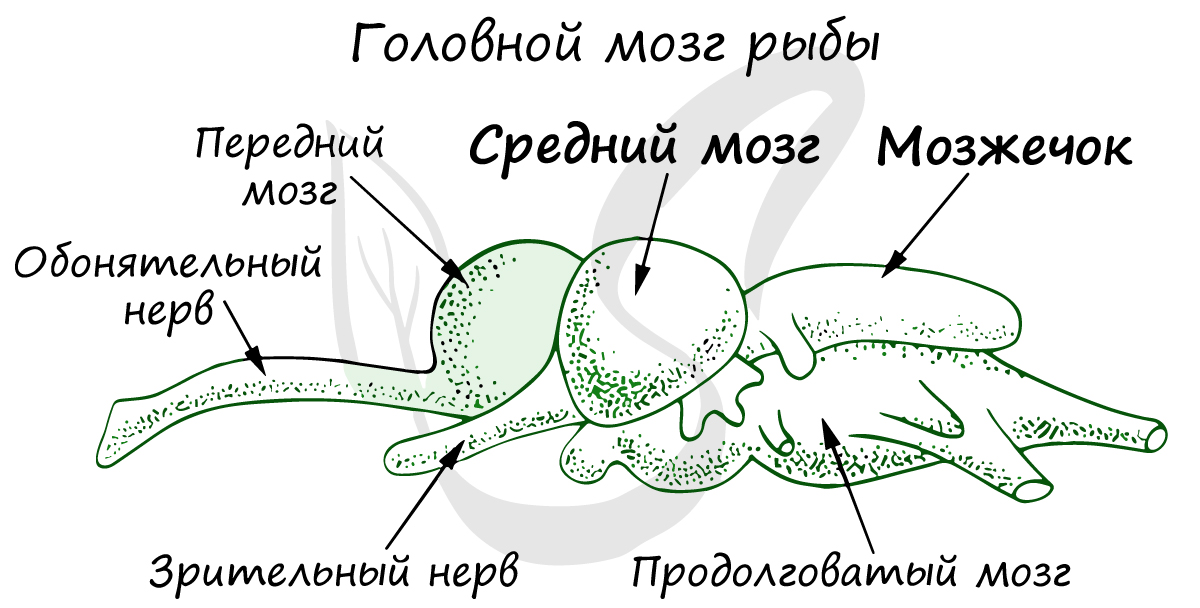

У всех хордовых нервная система трубчатого типа. Головной мозг состоит из продолговатого, среднего мозга, мозжечка, промежуточного и переднего мозга.

Развитие одних и тех же отделов у разных классов хордовых неодинаково, что мы с вами отчетливо увидим по мере изучения данного раздела. Я рекомендую вам обратить на данную тему особое внимание.

Относительно других классов хордовых головной мозг у рыб слабо развит: кора переднего мозга отсутствует, вместо нее поверхность мозга покрыта эпителием. Наибольшего развития достигает средний мозг — главный координирующий центр.

Также хорошо выражен (развит) мозжечок, который отвечает за координацию движений и ориентацию тела в пространстве. Это связано со сложными перемещениями рыбы, которая «парит как птица» только не в воздушной, а в водной среде. От головного мозга берут начало 10 пар черепно-мозговых нервов.

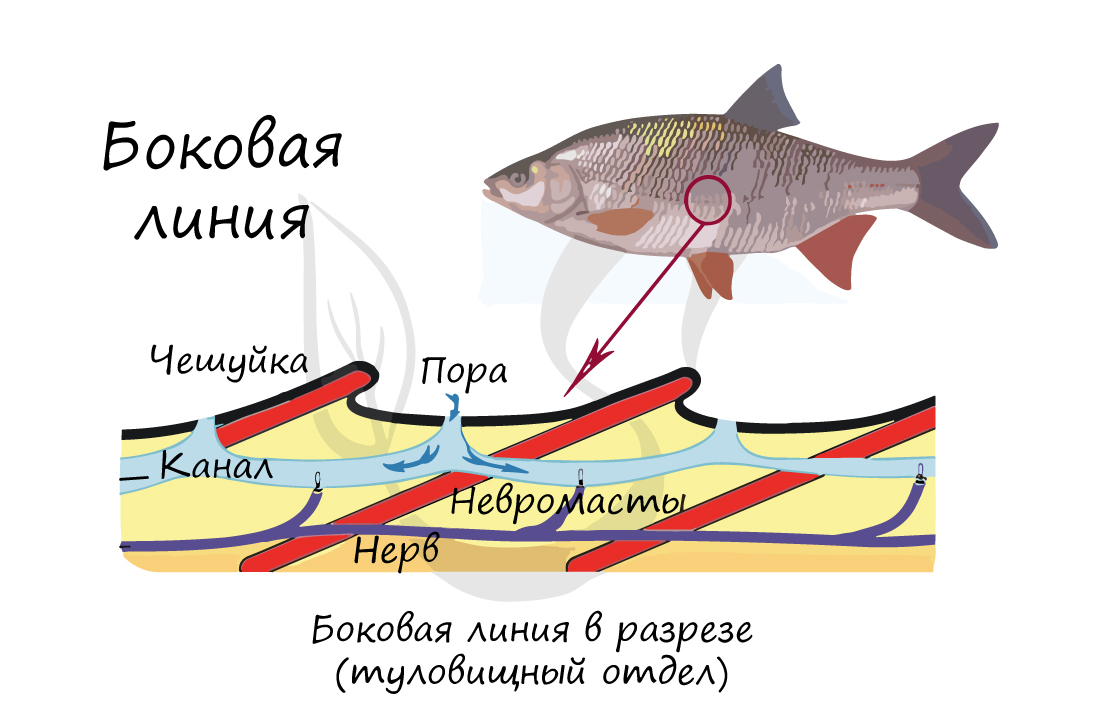

Органы чувств рыбы представлены особым образованием — боковой линией, тянущейся в виде канала вдоль всего тела с обоих боков. Чувствительные клетки (невромасты) органа боковой линии реагируют на изменения направления и скорости тока воды вблизи рыбы. С помощью нее рыба чувствует направление и скорость течения воды.

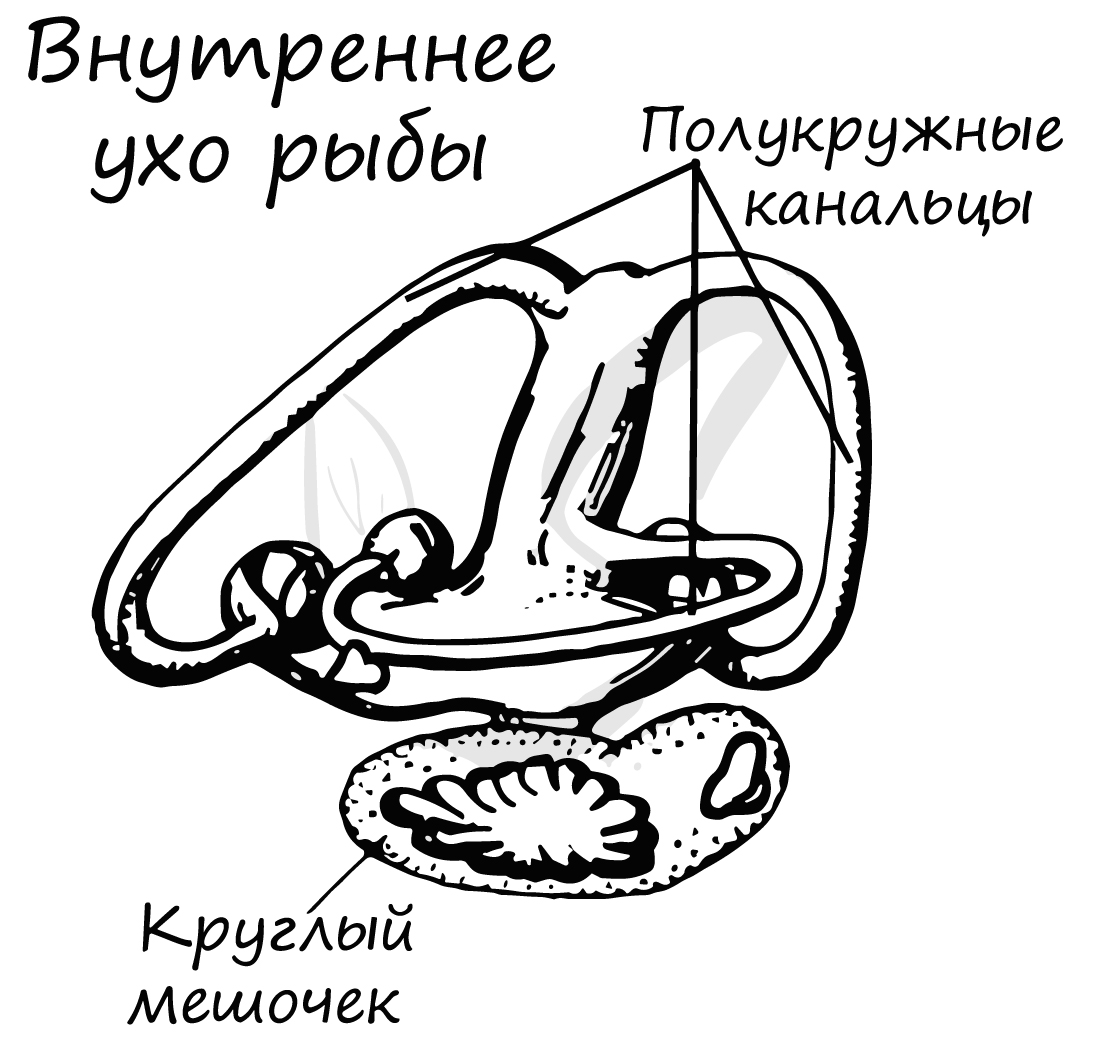

У рыб впервые возникает специализированный орган слуха — внутреннее ухо. С помощью него они способны различать звуки, ориентируясь в водной среде. Состоит внутреннее ухо из трех полукружных канальцев, верхнего и нижнего мешочков. Иногда внутреннее ухо соединяется с плавательным пузырем (сомовые, карповые), за счет чего слух у таких рыб более развит.

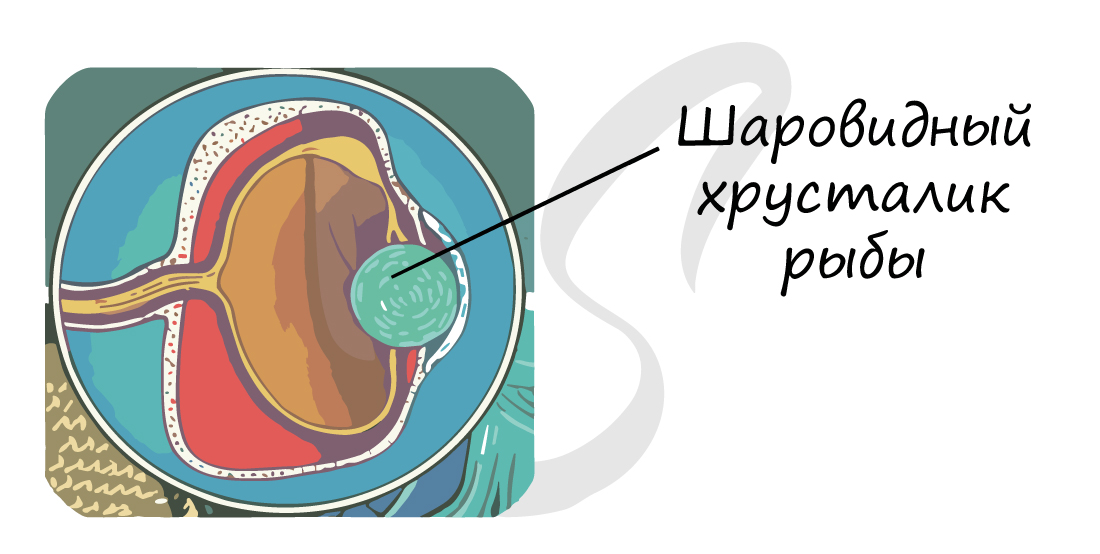

Органы зрения приспособлены к водной среде: хрусталик имеет шарообразную форму. Роговица плоская, аккомодация (настройка глаза на наилучшее видение объекта) происходит только благодаря перемещению хрусталика.

Рыбы хорошо видят лишь на близком расстоянии. Имеются органы вкуса на коже и нижней челюсти, а также органы обоняния, открывающиеся в ротовую полость.

Рыбы раздельнополы. Половые железы самцов — семенники, самок — единственный яичник. Оплодотворение наружное, происходит в воде: самка выметывает икру (яйцеклетки), а самец выделяет в воду сперматозоиды, которые сливаются с яйцеклетками. С течением времени из икры развиваются молодые особи.

Развитие у большинства рыб (костистые рыбы) непрямое, с метаморфозом. Запомните, что процесс выметывания икры и ее последующего оплодотворения называется нерест, он носит сезонный характер. У пресноводных рыб нерест происходит весной, в это время строго запрещена ловля рыбы.

Плавательный пузырь

Этот орган характерен исключительно для костных рыб: у хрящевых рыб (акулы, скаты) он отсутствует. Плавательный пузырь представляет собой воздушный мешок, заполненный смесью газов: азотом, кислородом, углекислым газом.

Он выполняет ряд важнейших функций:

- Гидростатическую — помогает занять рыбе в толще воды определенное положение. Так при расширении пузыря рыба всплывает, а при его уменьшении — опускается на дно.

- Дыхательную — способен выполнять функцию легких

- Барорецепторную — воспринимает изменения давления

- Акустическую — воспринимает звуки, играет роль аналогичную уху

При заполнении газом пузырь расширяется: это меняет удельный вес рыбы, он понижается и рыба всплывает. Обратная схема происходит при уменьшении пузыря. Но откуда появляется газ, которым наполняется пузырь, если рыба обитает в воде? Отвечая на этот вопрос, отметим, что все рыбы делятся на два типа: открытопузырные и закрытопузырные.

У открытопузырных рыб плавательный пузырь сообщается с пищеварительной системой. Они в течение всей жизни поднимаются к поверхности воды и заглатывают воздух, по мере необходимости они могут освобождаться от газов, выдавливая их через глотку, а затем рот в окружающую среду. К таким рыбам относятся сельдеобразные, щукообразные, карпообразные, двоякодышащие.

Закрытопузырные рыбы имеют пузырь, не сообщающийся с пищеварительной трубкой. Газы в него поступают благодаря газовой секреции: они переходят из растворенного (в крови) состояния в газообразное, заполняя пузырь. Когда пузырь уменьшается газы вновь растворяются в крови, возвращаясь в кровеносное русло. К таким рыбам относятся: трескообразные, окунеобразные, кефалеобразные.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Тип плоские черви. Общая характеристика, строение, размножение, разнообразие и значение плоских червей

Тип плоские черви. Общая характеристика, строение, разнообразие (ресничные, ленточные и сосальщики) и значение плоских червей

Общая характеристика плоских червей

Подцарство многоклеточные. Тип плоские черви. Особенности жизнедеятельности: строение, покровы, нервная система, органы чувств, питание, дыхание, выделение, размножение и многообразие (класс Ресничные черви, класс Сосальщики и класс Ленточные черви)

Известно свыше 12 тыс. видов, которые относят к типу Плоские черви (Plathelmintes или Platodes). Имеют двустороннюю (билатеральную) симметрию (появляется у многоклеточных впервые). Живут в основном в морях и пресных водоемах. Встречаются паразитические формы.

Тело сплюснуто в спинно – брюшном направлении. Различают передний и задний концы. Плоские черви и представители всех других типов относятся к трехслойным животным. Кроме экто- и энтодермы в процессе индивидуального развития формируется промежуточный, или третий зародышевый листок – мезодерма.

Покровы тела образуют кожно-мускульный мешок из эпителия и мышечной ткани (состоит из нескольких слоев мышечных волокон, которые не собраны в отдельные мускульные пучки). Тело состоит из 3 слоев (внешний, средний, внутренний). Мышцы – гладкие (3 слоя: кольцевые, косые, продольные). Полости тела не имеют. Это паренхиматозные животные. Пространства между внутренними органами заполнены рыхлой соединительной тканью – паренхимой, которая выполняет разнообразные функции: опорную, выделительную, транспорт веществ, запасание питательных веществ, функцию выделения.

Пищеварительная система плоских червей

представлена ротовым отверстием и двумя отделами кишечника: передним (глоткой) и средним (слепозакрытым). Могут иметь глотку эктодермального происхождения. Задней кишки и анального отверстия не имеют. Непереваренные остатки пищи выбрасываются через ротовое отверстие. У паразитических червей пищеварительная система отсутствует.

Выделительная система плоских червей

Впервые появляются специальные органы выделения (протонефридии), которые регулируют осмотическое давление, выводят из тела излишек воды и растворенные продукты обмена веществ. Выделительная система представлена разветвленными канальцами, которые начинаются в паренхиме особыми звездчатыми клетками с пучками ресничек (такие клетки называют «пламенными»). Продукты обмена всасываются поверхностью клеток, а реснички проводят жидкость в их отростки – выделительные канальцы, которые объединяются в большие протоки. Продукты выделения выводятся во внешнюю среду через специальные поры.

Дыхательная и кровеносная системы плоских червей

Дыхательная и кровеносная системы отсутствуют. Дышат всей поверхностью тела. Для паразитических червей характерно анаэробное дыхание (то есть расщепление сложных органических соединений с целью получения энергии происходит без участия кислорода).

Нервная система плоских червей

Нервная система состоит из мозгового нервного узла и продольных нервных стволов, которые от него отходят, объединенных кольцевыми перемычками. Особое развитие получают два ствола (боковые, или брюшные). Ответвления от нервных стволов расходятся ко всем органам и тканям.

Органы чувств плоских червей

Органы чувств: светочувствительные глазки, органы равновесия (статоцисты), обоняния, осязания (сенсиллы – неподвижные реснички, к которым подходят нервные окончания) – развиты преимущественно у видов, которые живут свободно.

Половая система плоских червей

Большая часть плоских червей являются гермафродитами. Мужская половая система представлена семенниками, половыми протоками, органом спаривания. Женская половая система – яичниками, половыми протоками и вспомогательными железами. Оплодотворение внутреннее, чаще всего – перекрестное. Черви, живущие свободно, имеют в основном прямое развитие, паразитические – непрямое. Паразитические черви выработали в жизненном цикле смену хозяев (один или два промежуточных и один окончательный).

Разнообразие плоских червей

Паразитические плоские черви: Свиной цепень и Печеночный сосальщик

К этому типу относят 5 классов, четыре из которых – исключительно паразитические формы.

Класс Реснитчатые черви (Turbellaria)

Тип плоские черви. Строение планарии: внешнее строение, пищеварительная, нервная, половая и выделительная системы. Планария, захватывающая добычу

Известно около 3 тыс. видов. Большинство – свободноживущие. Распространены в морях, пресных водоемах, иногда во влажной почве или на ее поверхности. Тело покрыто ресничками. Размеры колеблются от 1 мм до нескольких сантиметров. Большинство животных имеет яркую окраску, обусловленную наличием пигмента в коже. Маленькие животные передвигаются с помощью ресничек и сокращений мышц, крупные – только с помощью сокращений мышц. Полости между органами заполнены рыхлой паренхимой. Между ее клетками есть водянистая жидкость, которая позволяет паренхиме выполнять функции посредника между кишечником и внутренними органами. Пищеварительная система состоит из передней и средней кишок, которые слепо закрыты. Хищники питаются в основном беспозвоночными. Лишь некоторые приспособились к паразитическому образу жизни (эктопаразиты ракообразных, моллюсков и черепах). Нервная система состоит из двойного узла – мозгового ганглия и отходящих от него нервных стволов. Развиты органы чувств: органы равновесия (статоцисты), светочувствительные глазки (одна или несколько пар), осязательные клетки.

Представители: белая или молочная планария, черная многоглазковая планария и др.

Белая или молочная планария

Планария. Фото планарии. Планария захватила рачка. Пищеварительная, нервная, половая и выделительная системы планарии. Поперечный разрез планарии и размножение планарии делением

Живет в пресных водоемах со стоячей водой. Имеет молочно-белый цвет. Размеры – приблизительно 25 мм в длину, 6 мм в ширину.

Тело – листовидное, покрытое ресничками. Головной конец тела имеет две боковые лопасти, у основания которых есть присосная ямка – орган фиксации. Кожно-мышечный мешок состоит из однослойного эпителия и продольных, кольцевых и спинно-брюшных мышц. В цитоплазме эпителиальных клеток есть особые палочкообразные структуры (рабдоиды). Если животное побеспокоить, они выбрасываются из клетки, разрушаются и образуют защитный слой слизи на поверхности. Среди эпителиальных клеток по краям тела встречаются одноклеточные железы или протоки желез, тело которых погружено в паренхиму. Отсутствует полость тела. Промежутки между внутренними органами, заполнены паренхимой.

Ротовое отверстие – на брюшной стороне посреди тела. Глотка имеет вид хоботка. Средний отдел кишечника представлен тремя ветвями, одна из которых направлена вперед, а две – назад. Все они дают большое количество боковых веточек. Слепо закрыты. Пищеварение – внутриклеточное и внеклеточное. Белая планария – хищник. Питается мелкими водными животными. Непереваренные остатки пищи накапливаются в кишечнике и потом выбрасываются через ротовое отверстие наружу.

Органы дыхания и кровеносная системы отсутствуют. Дыхание – через всю поверхность тела. Выделительная система представлена двумя расположенными по сторонам разветвленными канальцами, в которые продукты выделения поступают из протонефридиев.

Нервная система образована головным нервным узлом из нескольких нервных стволов, из которых хорошо развиты две боковые, соединенные кольцевые нервные перемычки. Органы чувств – светочувствительные глазки, осязательные клетки (сенсиллы), два щупальца на передней части тела. У планарии два глазка. Орган равновесия расположен между глазками перед мозгом.

Гермафродит. Половое отверстие находится на брюшной части тела. Оплодотворение – перекрестное. Откладывает после оплодотворения яйца в кокон, где происходит развитие потомства. Развитие прямое. Имеет хорошую способность к регенерации.

Класс Сосальщики или Трематоды (Trematoda)

Известно свыше 4 тыс. видов, из них свыше 600 – в нашей стране. Паразиты (эндо- и эктопаразиты), которые живут внутри тела человека и животных или на нем. Паразитических червей, независимо от классификации, называют гельминтами. Не имеют ресничек. Много видов сосущих имеют маленькие шипики, покрывающие все тело и облегчающие прикрепление к хозяину. Характеризуются наличием двух присосок: ротовой, на дне которой расположено ротовое отверстие, и брюшной. Имеют листовидную форму. Тело покрыто оболочкой из уплотненной цитоплазмы эпителиальных клеток, которая выполняет защитную функцию. Под ней расположены слои кольцевых, косых и продольных мышц. Пищеварительная, нервная и выделительная системы имеют типичное для плоских червей строение. Органы чувств развиты слабо. Половая система развита хорошо. Преимущественно двуполые (гермафродиты). Имеют высокую плодовитость. Жизненный цикл сопровождается сменой хозяев (1 – 2 промежуточных и основной).

Представители: печеночный сосальщик, сибирский или кошачий сосальщик, легочный сосальщик и др.

Печеночный сосальщик (Fasciola hepatica)

Строение и цикл развития печеночного сосальщика

Имеет изжелта – зеленую окраску с красновато – коричневыми краями. Длина тела составляет 3-5 см.

Головной конец сужен. Здесь расположен ротовой присосок. На брюшной стороне тела лежит дополнительный брюшной присосок, который является органом прикрепления и не имеет связи с пищеварительной системой. Между присосками находится ротовое отверстие, а рядом – выделительная пора. Тело не расчлененное, листовидное. Полость тела отсутствует.

Пищеварительная система включает переднюю (ротовое отверстие, глотка, пищевод) и среднюю (два параллельных боковых канала, которые сильно ветвятся, слепо закрыты) кишки. Непереваренные остатки выбрасываются через ротовое отверстие. Нервная система состоит из окологлоточных ганглиев и трех пар отходящих от них нервных стволов. Наиболее развита одна пара, которая тянется по бокам тела вдоль брюшной стороны.

Гермафродит. Имеет сложную половую систему. Матка небольшая, розеткообразная и располагается позади брюшного присоска. Семенники и яичники находятся сзади матки, очень разветвленные. Яйца изжелта – коричневого цвета. Может за сутки производить свыше 100 тыс. яиц.

Паразитирует в печени и желчных протоках травоядных животных (крупного рогатого скота, овец, свиней, коз, лошадей), иногда – человека. Промежуточным хозяином является малый прудовик. Заражение происходит при употреблении воды из водоемов. Яйца паразита выводятся из кишечника хозяина. Им необходимо попасть в воду. В воде из них выходят личинки (мирацидии), покрытые ресничками, свободно плавающие, которые потом проникают в тело малого прудовика. Личинка вбуравливается в легочную ткань с помощью хоботка, а потом оседает в печени. В организме моллюска личинка теряет реснички, превращается в новую личинковую стадию (спороцисту), размножается партеногенетически (без оплодотворения) и образует большое количество новых личинок (редий). Такие личинки имеют ротовое отверстие, глотку и кишку. У них формируются особые зачаточные клетки, из которых при благоприятных условиях (теплое время года) формируется еще одна личиночная стадия (церкарий). Из тела моллюска выходят эти личинки, имеющие мышечные хвосты, с помощью которых плывут к берегу, прикрепляются к растениям или находятся у поверхности воды. Хвост разрушается. Тело личинок покрывается оболочкой. Они становятся неподвижными. С водой и травой попадают в кишечник животных. Здесь личинки освобождаются от оболочки, пробуравливают стенку кишечника и попадают в полость живота, откуда мигрируют в печень. Они проникают через ткани печени в желчные протоки, где через 3 – 4 месяца становятся половозрелыми и начинают производить яйца. Паразит приводит к перерождению желчных протоков, разрушению ткани печени и воспалительным процессам. Иногда паразиты могут закупоривать желчные протоки. Организм отравляется продуктами обмена веществ сосальщика. Заболевание сопровождается повышением температуры, сильной болью в области печени и т. п. Человек может заразиться при употреблении сырой воды, поедании щавеля, кресс-салата и др.

Кошачий сосальщик (Opisthorchis felineus)

Паразитирует в печени и желчных протоках, иногда – в протоках поджелудочной железы животных (собак, кошек и др.) и человека. Длина – 8 – 13 мм. Два семенника расположены в задней части тела и имеют розеткообразную форму. Жизненный цикл происходит при помощи двух хозяев: бетинии (брюхоногий пресноводный моллюск) и пресноводных карповых рыб.

Для профилактики заболевания надо лечить больных, употреблять в пищу хорошо обработанную рыбу.

Класс Ленточные черви или Цестоды (Cestoda)

Класс Ленточные черви. Общий вид ленточного червя. Свиной цепень, бычий цепень и широкий лентец

Известно около 3500 видов, 500 из которых известны в нашей стране. Все виды – исключительно паразиты. По форме тела напоминают ленту, за что получили соответствующее название. Размеры колеблются от 1 мм до 10 и более метров. Паразитируют в половозрелом состоянии в кишечнике человека и позвоночных животных, в личиночном – в тканях и органах беспозвоночных или позвоночных животных.

Тело (стробила) состоит из головки (сколекса), на которой расположены органы прикрепления, нерасчлененного участка – шейки, и расчлененной части – члеников. Возможные органы прикрепления – присоски, присасывающие щели, крючки. Членики образуются на заднем конце шейки. Количество члеников колеблется от 3 – 4 (у эхинококка) до 40 тыс. и больше (у лентеца широкого).

Не имеют органов чувств, кровеносной, дыхательной и пищеварительной систем. Питательные вещества поглощают из кишечника всей поверхностью тела. Пищеварение – внутриклеточное. Паразиты окружены полупереваренной пищей хозяев, поэтому тело покрыто микроскопическими выростами, которые увеличивают его поверхность всасывания.

Выделение осуществляется с помощью протонефридий. Главные выводные каналы (по два с каждой стороны) проходят по краям всех члеников от головки до конца стробилы. В паренхиме встречаются известняковые клетки с накопленными продуктами жизнедеятельности.

В каждом членике развивается самостоятельный гермафродитный половой аппарат. Наиболее молодые членики – возле шейки, самые старые – на заднем конце, где они отрываются. Нет половой системы в члениках, которые расположены ближе к шейке. Сначала формируются мужские половые органы, потом – женские (членик становится гермафродитным). Созревшие яйца находятся в последних члениках, которые могут или выбрасываться пассивно наружу с фекалиями, или выползать самостоятельно. Матка не имеет выхода наружу. Последние членики тела с яйцами и калом попадают в окружающую среду. Яйца (членики) попадают в желудок промежуточного хозяина (крупного рогатого скота, свиней, человека и др.). Из яиц выходят личинки с крючочками (онкосфера), с помощью которых через стенку кишечника попадают в кровь и разносятся в мышцы, органы, где превращаются в финну (пузырек, в котором расположена головка червя). Основной хозяин заражается, когда употребляет в пищу сырое, плохо прожаренное, проваренное мясо или рыбу. Симптомы заболеваний, которые вызывают цестоды, схожы: бессонница, слабость, тошнота, приступы, подобные эпилептическим и т. п.

Представители: бычий цепень, свиной цепень, широкий лентец и другие.

Бычий или невооруженный цепень (Taeniarhynchus saginatus)

Строение и цикл развития бычьего цепня

Имеет белесую окраску. Тело – лентовидной формы. Длина – до 10 – 12 м. На голове – четыре присоски. Члеников (проглотид) – около тысячи. Мышцы довольно сильные, с чем связана значительная подвижность паразита в кишечнике. Взрослый червь живет в тонкой кишке человека (окончательный хозяин). Промежуточным хозяином (хозяин, в теле которого развиваются личиночные стадии) является крупный рогатый скот.

Пищеварительная, кровеносная системы, органы чувств, дыхания отсутствуют. Питательные вещества всасывают всей поверхностью тела. Покровы способны противостоять действию пищеварительных соков кишечника. Выделительная система протонефридиального типа. Нервная система состоит из головного ганглия и двух головных нервных стволов.

Хорошо развита половая система. Гермафродит. Яичник бычьего цепня имеет две доли и 17 – 35 ответвлений с каждой стороны. В конце стробилы членики становятся зрелыми. У них преимущественно развитая матка, которая наполнена яйцами. Характерна чрезвычайная плодовитость: в каждом членике – до 175 тыс. яиц, за сутки выводится из тела хозяина до 5 млн. Членики могут передвигаться самостоятельно некоторое время, что способствует распространению паразита. Заражение крупного рогатого скота происходит во время поедания травы, загрязненной яйцами, члениками цепня.

Из яйца в кишечнике животных выходит личинка, которая имеет шесть крючков. С помощью крючков она проникает в капилляры и разносится кровью по всему телу. Личинки оседают преимущественно в мышцах (жевательных, языка, сердечной и т. п.) и превращаются в финну – пузырек, внутри которого расположена головка цепня с шейкой. Финна имеет меньшие размеры, чем у свиного цепня. Паразит может жить в кишечнике человека в среднем 18-20 лет.

Человек заражается при использовании в пищу плохо просоленного, проваренного или прожаренного мяса с финнами. В кишечнике оболочка финны под действием желудочного сока растворяется, головка финны выворачивается. С помощью органов прикрепления паразит цепляется к стенке кишечника, начинает производить членики, становится половозрелым. Паразит отравляет человека продуктами метаболизма, повреждает слизистую оболочку кишечника. Человек ощущает слабость, головокружение, тошноту, периодически теряет аппетит и т. п.

Для профилактики заражения необходимо выявлять заболевание и лечить больных людей, обеззараживать фекалии больных, хорошо обрабатывать мясо перед употреблением.

Свиной или вооруженный цепень (Taenia solium)

Паразитирует в тонком кишечнике человека (окончательный хозяин). Имеет на голове четыре присоска и хоботок с крючками. Длина – 2-6 м. Яичник свиного цепня имеет три доли и 7-12 ответвлений с каждой стороны. Промежуточным хозяином является свинья (домашняя или дикая). Иногда могут быть человек, кошка, собака, если яйца свиного цепня попадают в их кишечник. Тогда финны остаются у человека на всю жизнь или могут быть удалены хирургическим путем.

Яйцо должно попасть в организм свиньи, в ее желудок, где оболочка разрушается и личинка (онкосфера) выходит. Она пробуравливает стенку кишечника и током крови разносится в разные части тела (мышцы, внутренние органы и т. п.). Там они снимают крючки и превращаются в финну (размером с горошину). Человек заражается, если съест плохо прожаренное, проваренное, просоленное мясо или внутренние органы свиньи с финнами.

Широкий лентец (Diphyllobothrium latum)

Паразитирует не только в кишечнике человека, но и собак, кошек, лисиц и т. п. (окончательные хозяева). Длина – до 25 м. Головка – уплощенная, с глубокими продольными присасывающимися щелями. Особенность члеников – ширина больше, чем длина (от чего происходит название), имеют маточные отверстия на брюшной стороне, через которые яйца попадают в кишку человека или животных и выходят с фекалиями наружу. Матка имеет характерную розетковидную форму. Заражение происходит при употреблении сырой, плохо прожаренной, проваренной рыбы.

Развитие сопровождается сложным изменением хозяев. Яйца должны попасть в воду. Здесь из оболочки высвобождается личинка, которая покрыта ресничками и свободно плавает (корацидий). Первый промежуточный хозяин – рачки циклопы. Они поглощают личинки. В кишечнике рачка личинка теряет реснички, проникает в полость тела, где преобразуется (процеркоид). Новая личинка имеет удлиненное тело, на котором есть шесть крючков на заднем конце. Рыба – второй промежуточный хозяин. Если рачка съедает рыба, то из ее кишечника личинка проникает во внутренние органы или мускулатуру рыбы и превращается в новую форму (плероцеркоид), который имеет короткую стробилу. Такая личинка развивается дальше, если попадет в организм человека. В кишечнике человека она развивается в половозрелого лентеца.

Лентец отравляет организм, закупоривает кишки. Кроме того, продукты метаболизма ленточника подавляют нормальную микрофлору кишечника, вызывают дисбактериоз. Нарушается всасывание витаминов группы В и развивается тяжелая анемия с нарушением кровообразования в красном костном мозге.

Для профилактики человек должен хорошо обрабатывать рыбу (прожаривать, проваривать и т. п.) перед употреблением в пищу.

Эхинококк (Echinococcus granulosus)

Половозрелый паразит небольшой (длина тела – приблизительно до 5 мм). Имеет головку с крючками и 3-4 членика разной степени зрелости. Последний членик – зрелый и содержит приблизительно 800 яиц. Окончательным хозяином являются хищные животные (собаки, волки и др.). Паразитируют в тонкой кишке. Промежуточным хозяином являются свиньи, крупный рогатый скот и др. Хищные животные заражаются, когда поедают промежуточных хозяев. Промежуточные хозяева заражаются яйцами эхинококка на пастбищах, где больные хищные животные оставляют фекалии, при питании – отходами скотобоен. Личинки пробуравливают стенку кишечника и током крови разносятся в разные части тела (особенно в печень и легкие). Они образуют пузырь, размножаются почкованием, разрастаются, начинают давить на внутренние органы, нарушают их нормальное функционирование. Травоядные животные могут погибнуть при разрастании личинок в организме. Опасны разрывы пузыря – жидкость изнутри очень токсична. Кроме того, маленькие зачаточные головки могут с током крови разноситься по всему организму и поражать другие органы.

Человек может стать промежуточным хозяином. Он заражается от собак, на шерсти которых могут быть яйца паразита. При заражении в организме человека в разных органах образуются финны, которые с течением времени увеличиваются в размерах. Удаляются только хирургическим путем.

Карликовый цепень (Hymenolepis nana)

Небольшой гельминт (длина тела – до 5 см). У стробилы 200 члеников и больше. Головка имеет крючки, хоботок и присоски. Зрелые членики очень хрупкие, разрываются еще в кишечнике. Паразитирует в кишечнике человека, иногда – грызунов (мыши, крысы). Человек является как окончательным хозяином, так и промежуточным. Болеют преимущественно дети. Если яйца выходят во внешнюю среду, то в пищеварительной системе мучного жука развивается финна. Заражение может состояться при поедании плохо пропеченного теста. Но яйца этого паразита могут не выходить наружу и быстро развиваться в организме хозяина у финны (личинковая стадия развивается в ворсинках кишки), а потом – у половозрелых паразитов. Хозяева могут проглотить яйца из внешней среды. У человека при самозаражении возникает иммунитет. Он затрудняет развитие следующих поколений паразитов, вызывает их отторжение.

Заболевание сопровождается поносами, болью в брюшной области, эпилептическими припадками и т. п.

Значение плоских червей

Реснитчатые черви являются кормовой базой для многих животных. Многие виды плоских червей являются паразитами и вызывают тяжелые заболевания животных и человека. Заболевания, которые вызывают паразитические черви (гельминты), называются гельминтозами. Тяжесть заболевания зависит чаще всего от количества паразитов, которые попали в организм. Гельминты могут жить почти во всех органах. Необходимо проводить профилактические процедуры, чтобы предупредить распространение гельминтозов.

Источник