- 20 интересных фактов о ГУЛаге

- Что представляла собой, как работала в СССР система ГУЛАГа, и кто мог выйти на свободу

- История ГУЛАГа: когда появилось и для чего?

- Лагерь как система

- Как люди попадали в лагеря ГУЛАГа

- Быт и особенности жизни заключенных

- Перевоспитание или экономический ресурс?

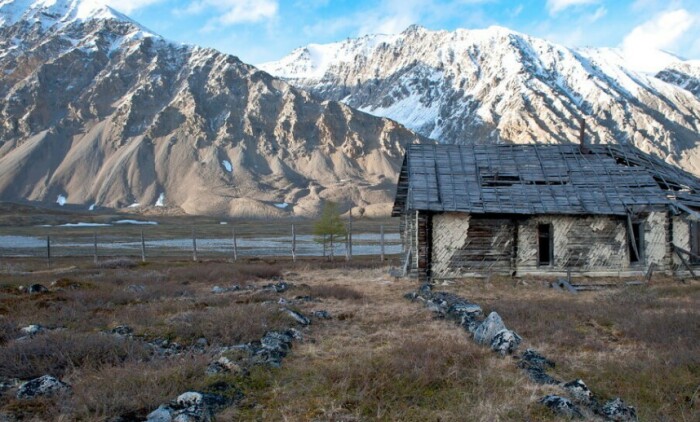

- Колыма: наказание трудом и холодом

20 интересных фактов о ГУЛаге

- ГУЛагу посвящено множество произведений искусства – картины, романы, стихи, песни. У немецкой группы WUMPSCUT, например, есть трек под названием Gulag, в котором поётся о жизни заключённого в лагере.

- В состав ГУЛага входило 427 лагерей. Перед началом Великой Отечественной войны, в начале 1941 года, в них находилось около 2,9 млн заключённых, и ещё более 900 тысяч человек пребывало в ссылке. От четверти до трети из них было осуждено по политическим мотивам.

- Официальная информация о советских исправительно-трудовых лагерях долгое время оставалась рассекреченной. Изучать всё то, что в них творилось, более-менее открыто в СССР начали лишь в 1989 году, в эпоху “оттепели”.

- Больше всего заключённых в ГУЛаге было в годы правления Сталина. Но после его смерти начались массовые амнистии, и всего за три месяца амнистию получило около половины всех осуждённых, то есть примерно 1,2 млн человек.

- Официально ГУЛаг прекратил существование лишь в 1960 году, сменившись системой ГУИН. Но в последние его годы число заключённых постоянно уменьшалось, и в 1956 году впервые за 20 лет оно опустилось ниже миллиона человек.

Испанские конкистадоры. Конкиста. Завоевание Америки.

Внешняя и внутренняя политика древнерусских князей в таблице кратко

- Система исправительно-трудовых лагерей в СССР сложилась не на пустом месте. Комплекс тюрем и лагерей существовал ещё в царской России, и большевики, придя к власти, просто приспособили его под свои нужды, а затем принялись развивать.

- Первым, а до 1929 года и единственным в Советском Союзе лагерем на Соловецких островах был СЛОН, Соловецкий лагерь особого назначения. Туда отправляли преступников, которые считались особо опасными. Впрочем, в эту категорию часто попадали просто политически неугодные люди. Под лагерь приспособили территорию древнего Соловецкого монастыря.

- Тысячи километров дорог, асфальтовых и железных, было проложено силами заключённых ГУЛага, и около 15% всего лесоповала в стране также осуществлялось их силами. Смертность среди них была очень высока, но точное число погибших в лагерях сейчас установить сложно.

- Самым страшным из гулаговских лагерей считался Севвостлаг, расположенный на Колыме. Суровый климат, жестокие условия труда, беспощадная эксплуатация заключённых, оторванность от цивилизации. Через Севвостлаг прошло 800 тысяч человек, из которых погибло около 150 тысяч, то есть примерно каждый пятый.

- В некоторых лагерях ГУЛага стремились не столько эксплуатировать труд заключённых, сколько деморализовать их, лишив воли к сопротивлению. Для этого их, например, могли заставлять таскать камни с места на место, а тела расстрелянных оставляли на виду на долгое время, чтобы они были напоминанием для всех остальных.

- Множество заключённых ГУЛага подневольно участвовало в проекте создания первой советской атомной бомбы, поставляя необходимые ресурсы. Однако,осуждённые по политическим статьям на подобные работы не привлекались.

- Основной причиной смертности в лагерях были нечеловеческие условия труда. Бараки зачастую не отапливались, медицинская помощь практически отсутствовала, одежда не выдавалась, еды не хватало. Бывали случаи, когда лагерная администрация сама шла под суд за неоказание помощи больным заключённым, но такое случалось редко.

- В лагеря ГУЛага отправляли не только мужчин, но и женщин. Существовали и лагеря для несовершеннолетних, всего их было около 50, то есть довольно много. Причём попавшие в них могли быть осуждены на сроки от года до 25 лет.

- Четверо первых руководителей ГУЛага – Фёдор Эйхманс, Лазарь Коган, Матвей Берман и Израиль Плинер – сами поплатились за своё участие в этой системе. Они были устранены в ходе сталинских репрессий, когда Сталин затеял провести “большую чистку” в НКВД в конце 30-х годов XX века.

- Труд заключённых в СССР рассматривался, как ценный трудовой ресурс. Сталин даже предлагал не освобождать их вовсе, а оставлять в лагерях, просто переводя их в статус свободных и вольнонаёмных.

Оцените статью и поделитесь ей в соцсетях!

Средний рейтинг: 4.9 / 5. Количество оценок: 24

Источник

Что представляла собой, как работала в СССР система ГУЛАГа, и кто мог выйти на свободу

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

ГУЛаг, а если не сокращенно, то Главное управление лагерей – это не название лагеря или тюрьмы, а аббревиатура подразделения НКВД СССР, которое руководило местами заключения и содержания в период с 30 по 60-е годы 20 века. Проще говоря, аналог современного ФСИН. Однако ГУЛАГ стал не просто ведомством, а символом произвола властей, которые умещались в эту короткую аббревиатуру.

История ГУЛАГа: когда появилось и для чего?

Несмотря на то, что фактическую работу как система ГУЛАГ начал в 30-е годы, предпосылки к его созданию возникли много раньше. Еще весной 1919 года вышел документ, регламентирующий работу лагерей принудительных работ, который и положил начало созданию системы. Примерно тогда же был сформулирован главный принцип таких лагерей – это «изоляция вредных, нежелательных элементов и их приобщение, с помощью принуждения, к перевоспитанию и созидательному труду».

В принципе именно этот принцип работы лагерной системы объясняет в буквальном смысле все то, что происходило застенках ГУЛАГА. Объявить нежелательным элементом можно было кого угодно и за что угодно, ведь сама формулировка даже не предполагает преступления и какого-либо проступка, в принципе. Стать «нежелательным элементом» можно было просто так, по факту своего существования.

Управление трудовых лагерей (первоначально УЛАГ) было образовано в 1930 году, для объединения всех лагерей в систему. Это стало возможным, благодаря постановлению «Об использовании труда уголовно-заключенных». Уже к 1940 году в систему входило более 50 ИТЛ, более 400 ИТК, 50 колоний, где содержались несовершеннолетние.

Изначально ГУЛАГ возник как место изоляции, инструмент борьбы с инакомыслием, но довольно скоро стал едва ли не самостоятельной отраслью народного хозяйства, поскольку труд во имя исправления работал крайне успешно. Дешевая рабочая сила на протяжении нескольких десятилетий решала индустриальные вопросы отдаленных районов. Учитывая тот факт, что даже самые тяжелые виды работ предполагали в своем большинстве ручной труд, то речь идет о миллионах рабочих рук.

Система ГУЛАГа была весьма обширной географически, лагеря располагались по всей стране, но чаще всего это были регионы с экстремальными погодными условиями — Сибирь, юг Центральной Азии.

Долгое время любые данные о ГУЛАГе были засекречены, особенно информация о количестве заключенных. Потому долгое время историки и другие общественные деятели не могли прийти к общему знаменателю в этом достаточно остром вопросе. К тому же, после того как архивные данные были рассекречены, стало известно, что многие факты и детали оказались противоречивыми и даже взаимоисключающими.

Показания свидетелей – бывших заключенных, членов их семей, добавляли вопросов, на которые не находилось ответов, внося еще большую сумятицу. Относительно точно можно сказать, что с 1934 года по 1956 годы в ГУЛАГе побывало от 16 до 28 млн человек.

Лагерь как система

Страна Советов, граждане которой воодушевленно строили новое государство с новыми ценностями, предполагала в ближайшее время избавиться от преступности или, по-крайней мере, снизить ее до минимальных показателей. Однако все случилось с точностью до наоборот. Нарушение привычного ритма жизни, отсутствие патриархального надзора за молодежью (особенно теми, кто переехал в крупные города), революция, которая показалась многим вседозволенностью, наличие в руках оружия, напортив, спровоцировало серьезный рост преступности.

Немаловажным фактом стало и то, что в 1917 году государственная система контроля развалилась и царские тюрьмы оказались без охраны. В ту пору на свободу вышли практически все, кто содержался под стражей. Однако помимо настоящих преступников теперь были еще и те, которых нужно было «перевоспитать». В их число входили представители буржуазии: помещики, фабриканты, кулаки.

Северные лагеря особого назначения или сокращенно СЛОН стали наполняться такими «неугодными элементами», затем нечто подобное основали на Соловецком архипелаге. Однако в эти самые Соловки, заключенных отправляли еще во времена царской России. К моменту, когда ГУЛАГ стал существовать официально, система исправительно-трудовых лагерей уже была сформирована и работала. Соловецкий лагерь к этому времени был самым крупным. Ранее здесь располагался крупный мужской монастырь и именно это место стало своего рода испытательным полигоном – здесь впервые стали использован труд заключенных стол массово и широко.

Здесь в холодном климате на островах Белого моря зеки валили лес, занимались строительством дорог, осушали болота. При этом жили в холодных и сырых бараках. Сначала режим содержания был относительно мягким, но ближе к 30-м годам все изменилось. Труд использовался не во благо, а в качестве наказания, заключенных могли отправить пересчитывать чаек, переливать воду из одной полыньи в другую, петь «Интернационал» на морозе.

СЛОН был расформирован в 30-е годы, он продемонстрировал, что каторжный труд весьма эффективен, нужно было распространять опыт на другие лагеря. Сам монастырь позже отреставрировали, он существует до сих пор, являясь не только архитектурным и православным достоянием, но и свидетельством исторических событий.

Как люди попадали в лагеря ГУЛАГа

О том, что вовсе не обязательно было быть преступником-рецидивистом, для того чтобы попасть в ГУЛАГ, общеизвестно. Так называемые «политические» или те, кто попал в лагерь по 58 статье УК РСФСР, составляли весьма внушительную часть лагерных заключенных.

Измена родине – один из наиболее серьезных пунктов, но при этом, широко применяемый, ведь стать изменником родины мог кто угодно и за что угодно, порой достаточно было оскорбить высокопоставленного собеседника, чтобы попасть под эту статью. К тому же, отсутствие конкретики в формулировке давало возможность посадить по этой статье буквально ни за что.

Контакты с иностранным государством тоже запрещались законом, чтобы попасть в лагерь по этому пункту, достаточно было пообщаться с иностранным гражданином.

Помощь международной буржуазии – весьма расплывчатое, но поэтому же широко применительное обвинение, для получения которого достаточно было написать зарубеж или получить оттуда письмо.

В шпионаже тоже можно было обвинить едва ли не просто так: за излишнее любопытство, даже фотоаппарат, используемый по назначению.

Своеобразным советским ноу-хау стало обвинение в диверсиях. К таким вредителям относили тех, кто причинял ущерб системам, признанным жизненно важными: водо, теплоснабжения, транспорт, связь. К таким вредителям вполне могли отнести работника котельной, который из-за ее неисправности был вынужден с опозданием запустить отопление.

Любителям анекдотов с политическим окрасом, тоже была подготовлена статья, на сей раз за «пропаганду и агитацию». Причем наказание получал не только тот кто рассказывал, но и тот, кто слушал. Конечно, если он не выступил в качестве доносчика и не раскрыл «опасного преступника» собственноручно.

Если рабочий завода при работе превысил норму по браку, причем не важно, что стало тому причиной (низкое качество исходного сырья, к примеру), то его вполне могли посадить за контрреволюционный саботаж. К этой же статье относились даже опечатки в газетах.

Для большинства современников подобные ограничения кажутся дикостью и преступлением против человечности, однако стоит понимать, что в те годы страна жила в эпоху перемен и в ней на самом деле хватало идеологических противников и тех, кто готов был вести диверсионную политику. Сосем другой вопрос как при этом работала карательная система и почему посадить невиновного было так просто? Знала ли об этом политическая верхушка? Конечно, знала. Но проще было посадить невиновных, чем тщательно отбирать среди виновных невиновного.

Часто современники обвиняют граждан советского союза, имевших неосторожность родиться и жить в этот период в доносах, кляузах и «стукачестве». Для тех, кто был сторонником скрытности, существовала своя, особая статья «Недонесение». Если человек знал о том, что сосед имеет несколько грешков и до сих пор не позвонил куда следует, то рано или поздно воронок приедет за ними обоими.

Всех, кто попадал под эти пункты, называли «политическими» и даже после окончания срока заключения, они не могли больше проживать в крупных городах ближе, чем 100 км. Отсюда и появилась фраза про «101-ый километр».

Быт и особенности жизни заключенных

Учитывая, что лагерь был местом заключения, исправления и перевоспитания, то и условия в нем были, мягко говоря, не санаторными. Они могли существенно отличаться в зависимости от расположения лагеря и руководства учреждения, но кое-какие нормы были общими для всех. Например, продовольственный паек с нормой в 2000 калорий был, конечно, не преступно ничтожным, но явно скудным, особенно для мужчины, занимающимся ежедневным тяжелым физическим трудом.

К тому же, большинство лагерей располагались в регионах с экстремально холодными температурами, а бараки плохо отапливались, одежда заключенных была не достаточно теплой, потому простудные заболевания и высокая смертность на этом фоне были повсеместным явлением.

Сама лагерная система подразумевала три вида режима, в которых содержались заключенные. Тех, кто был заключен под строгий режим (особо опасные преступники, в том числе и политические преступники), тщательно охранялись. Однако избежать каторжного труда не могли даже они. Напротив, их следовало привлекать к труду, который был наиболее сложным.

Под усиленным режимом находились те, кто сидел за грабежи и равнозначные преступления. Они всегда находились под конвоем и работали на постоянной основе. Были и те, чей режим считался общим, они не нуждались в конвое и работали на административных и хозяйственных должностях низшего порядка лагерной системы.

Спустя пять лет после образования ГУЛАГа, в него стали заключать и подростков. Фактически детей, учитывая, что попасть туда могли даже 12-ти летние. Начиная с 16 лет их направляли в специальные зоны для малолетних преступников. Система перевоспитания в таких лагерях была никакой, большинство тех, кто попадал на зону малолетним, в последующем не могли вернуться к нормальной жизни.

Перевоспитание или экономический ресурс?

Несмотря на то, что труд лагерных заключенных использовался для их перевоспитания, партия не скрывала того факта, что их труд является экономически важным. Однако преподносилось это как малая толика, которую арестанты могут вернуть обществу и партии за свои проступки. Да, говоря откровенно, качество работ каторжан нельзя назвать высококвалифицированным трудом с высокими результатами. Однако цель оправдывала средства, благодаря дешевому труду лагерных заключенных, построены крупные объекты, играющие важную роль.

Среди таких объектов целые города, например Воркута, Находка, Ухта. Нередко арестанты строили железные дороги, их руками построена Печерская и Транспортная магистраль, гидроэлектростанции Рыбинска, Усть-Каменогорска. Труд заключенных использовался в шахтах, предприятиях металлургической промышленности, лесоповале, строительстве дорог и многое многое другое. В том числе они привлекались к сельскохозяйственным работам, причем на постоянной основе.

Несмотря на то, что смертность в лагерях была высокой, проблемы в недостатках рабочих рук не было, ведь количество тех, кого нужно было «перевоспитать» не уменьшалось. По современным меркам это кажется бесчеловечным, однако примерно то же самое на тот момент происходило и в Америке, там миллионы людей работали за возможность есть, возводя инфраструктуру городов.

В лагере действовала довольно жесткая дисциплина, за нарушение которой заключенный лишался и тех немногочисленных благ, которые имел. Могли перевести в холодный барак или к менее доброжелательным соседям по нарам, запретить переписку с родными, поместить в изолятор. Впрочем, за хорошее поведение могли перевести на другой вид работ, не такой тяжелый, разрешить свидание, возможно, было даже назначение премии.

Кстати уже после 1949 года заключенным стала полагаться заработная плата. Сначала это было введено лишь в нескольких лагерях, а затем стало повсеместной практикой. Конечно, использовать деньги, находясь в лагере, заключенный не мог. Однако деньги могли накапливаться, либо отправлялась семье.

Колыма: наказание трудом и холодом

Лагерь на Колыме стал известным не только благодаря творчеству Солженицына, но и потому что на самом деле являлся крупным местом заключения, в котором выжить было крайне сложно. И дело не только в том, что место соединения реки Колымы и Охотского моря – это весьма сложные климатические условия. Мороз по коже шел и от других условий, в которых оказывались арестанты.

В период создания ГУЛАГа возник золотой трест в районе Колымы, запасы были огромными, но инфраструктуры не было никакой. Именно ее и должны были возвести арестанты, один за другим здесь стали возникать лагерные бараки, строились дороги, последние из-за высокой смертности от работы в тяжелых условиях стали называть дорогой смерти или построенной на костях.

Сначала сюда привозили только реальных уголовников, получивших сроки за преступления, однако, после начала репрессий 1937 года, сюда повезли и «политических». Для последних Колыма стала сложнее вдвойне не только из-за погодных условий, но и потому что они были вынуждены работать и жить бок о бок с криминальными элементами, которые не упускали возможности выместить злобу на тех, кто вряд ли сможет дать отпор.

Практически все виды работ заключенные делали вручную, и это несмотря на то, что зимой в этих краях бывает до минус 50. Тем не менее, заключенные превратили этот жесткий край в регион, где есть дороги, электричество, дома, предприятие. Именно этот регион позволил государству наращивать военный потенциал. Сегодня Колыма это живое доказательство неустанного труда арестантов, здесь до сих пор живут потомки каторжан, а сам регион является живым музеем ГУЛАГа и испытаний, выпавших на долю целого поколения.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник