Головной мозг спинной мозг костный мозг легкие кости скелета органы чувств слюнные железы мышцы тела

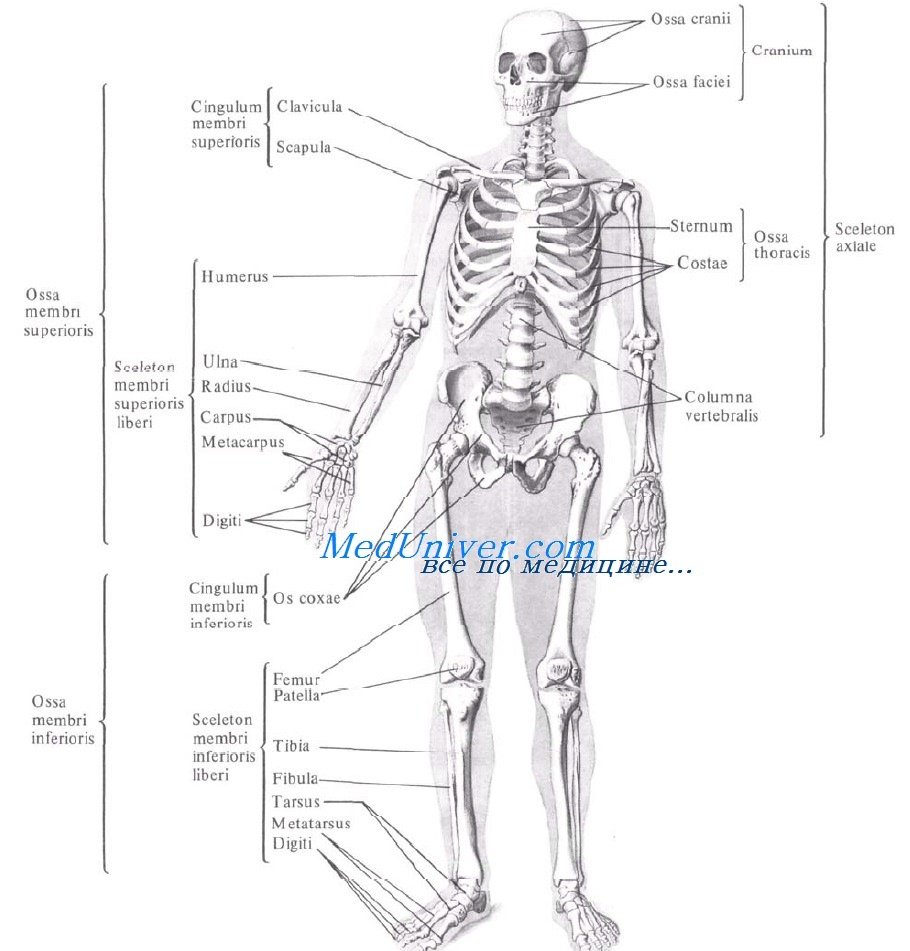

Скелет (skeletos, греч. — высушенный) представляет комплекс плотных образований, развивающихся из мезенхимы, имеющих механическое значение. Он состоит из отдельных костей, соединенных между собой при помощи соединительной, хрящевой или костной ткани, вместе с которыми и составляет пассивную часть аппарата движения.

Значение скелета

Костная система выполняет ряд функций, имеющих или преимущественно механическое, или преимущественно биологическое значение. Рассмотрим функции, имеющие преимущественно механическое значение. Для всех позвоночных характерен внутренний скелет, хотя среди них встречаются виды, которые наряду с внутренним скелетом имеют еще и более или менее развитый наружный скелет, возникающий в коже (костная чешуя в коже рыб).

В начале своего появления твердый скелет служил для защиты организма от вредных внешних влияний (наружный скелет беспозвоночных). С развитием внутреннего скелета у позвоночных он сначала стал опорой и поддержкой (каркасом) для мягких тканей. Отдельные части скелета превратились в рычаги, приводимые в движение мышцами, вследствие чего скелет приобрел локомоторную функцию. В итоге механические функции скелета проявляются в его способности осуществлять защиту, опору и движение.

Опора достигается прикреплением мягких тканей и органов к различным частям скелета.

Движение возможно благодаря строению костей в виде длинных и коротких рычагов, соединенных подвижными сочленениями и приводимых в движение мышцами, управляемыми нервной системой.

Наконец, защита осуществляется путем образования из отдельных костей костного канала — позвоночного, защищающего спинной мозг; костной коробки — черепа, защищающего головной мозг; костной клетки — грудной, защищающей жизненно важные органы грудной полости (сердце, легкие); костного вместилища — таза, защищающего важные для продолжения вида органы размножения.

Биологическая функция костной системы связана с участием скелета в обмене веществ, особенно в минеральном обмене (скелет является депо минеральных солей — фосфора, кальция, железа и др.). Это важно учитывать для понимания болезней обмена (рахит и др.) и для диагностики с помощью лучистой энергии (рентгеновские лучи, радиоактивные изотопы). Кроме того, скелет выполняет еще кроветворную функцию.

При этом кость не является просто защитным футляром для костного мозга, а последний составляет органическую часть ее. Определенное развитие и деятельность костного мозга отражаются на строении костного вещества, и, наоборот, механические факторы сказываются на функции кроветворения: усиленное движение способствует кроветворению; поэтому при разработке физических упражнений необходимо учитывать единство всех функций скелета.

Развитие скелета

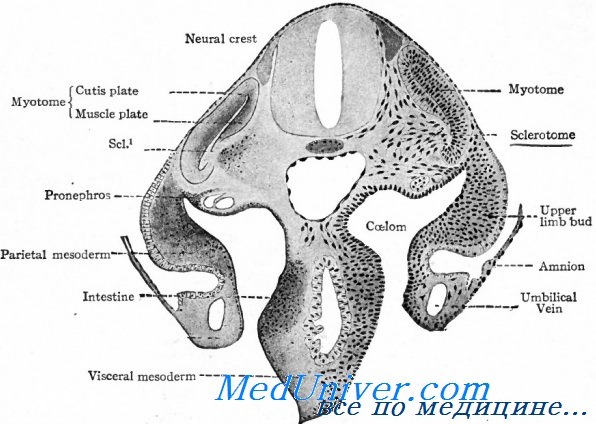

На низших ступенях организации, а также в эмбриональном периоде у всех позвоночных первым зачатком внутреннего скелета является спинная струна — chorda dorsalis, происходящая из мезодермы. Хорда является характерным признаком низшего представителя типа хордовых — ланцетника (Amphioxus lanceolatus), у которого скелет состоит из вытянутой вдоль тела с его дорсальной стороны спинной струны и окружающей ее соединительной ткани.

У низших видов позвоночных [круглоротые, селахии (акулы) и хрящевые ганоиды] соединительнотканный скелет вокруг хорды и на остальном протяжении замещается хрящевым скелетом, который в свою очередь у более высокоорганизованных позвоночных, начиная с костистых рыб и кончая млекопитающими, становится костным.

С развитием последнего хорда исчезает, за исключением ничтожных остатков (студенистое ядро межпозвоночного диска). Водные формы могли обходиться хрящевым скелетом, так как механическая нагрузка в водной среде несравненно меньше, чем в воздушной. Но только костный скелет позволил животным выйти из воды на сушу, поднять свое тело над землей и прочно стать на ноги.

Таким образом, в процессе филогенеза как явление приспособления к окружающей среде происходит последовательная смена 3 видов скелета. Эта смена повторяется и в процессе онтогенеза человека, в течение которого наблюдаются 3 стадии развития скелета:

1) соединительнотканная (перепончатая),

2) хрящевая и

3) костная.

Эти 3 стадии развития проходят почти все кости, за исключением костей свода черепа, большинства костей лица, части ключицы, которые возникают непосредственно на почве соединительной ткани, минуя стадию хряща.

Эти, как их называют, покровные кости можно рассматривать как производные некогда бывшего наружного скелета, сместившиеся в глубь мезодермы и присоединившиеся в дальнейшей эволюции к внутреннему скелету в качестве его дополнения.

Источник

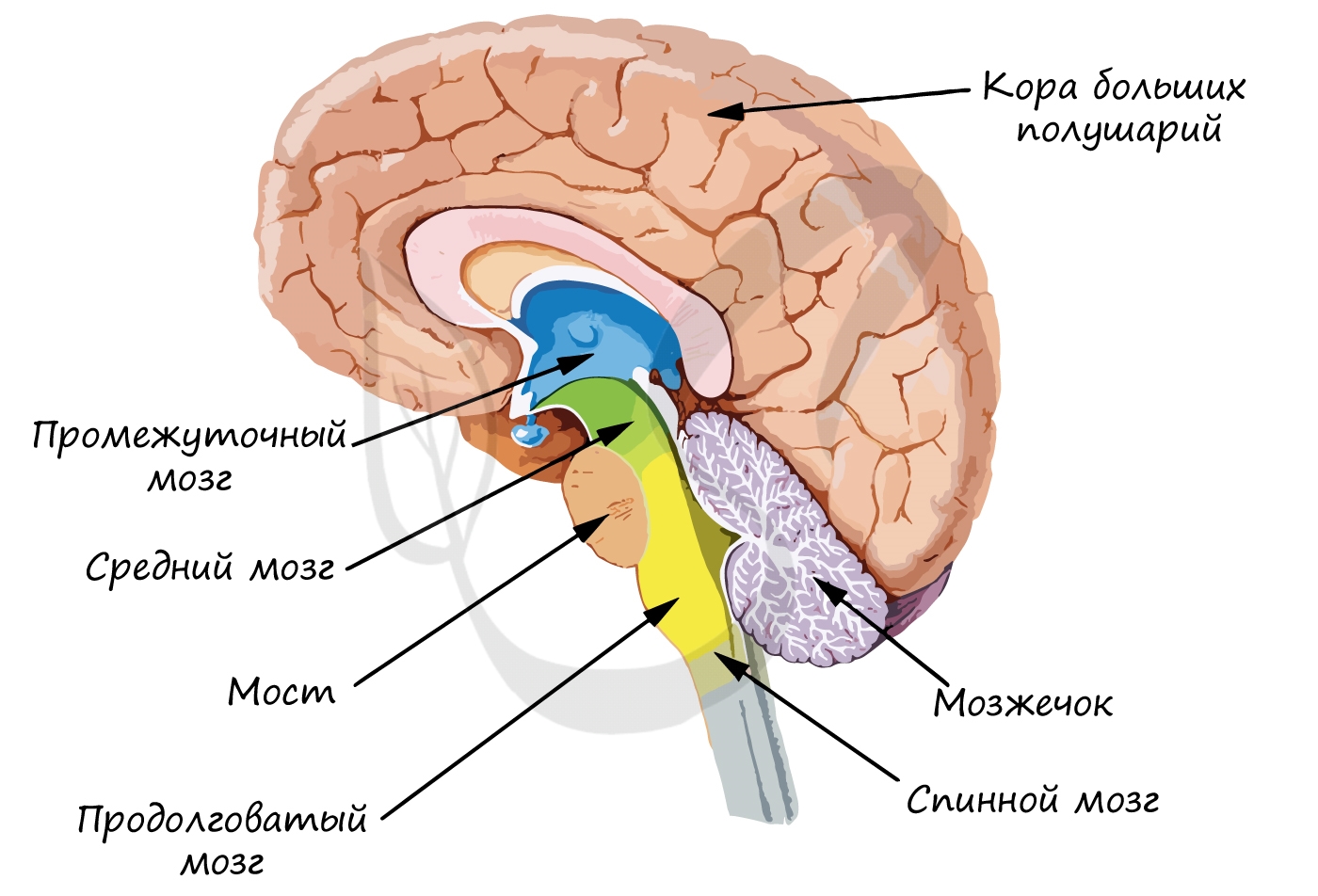

Головной и спинной мозг

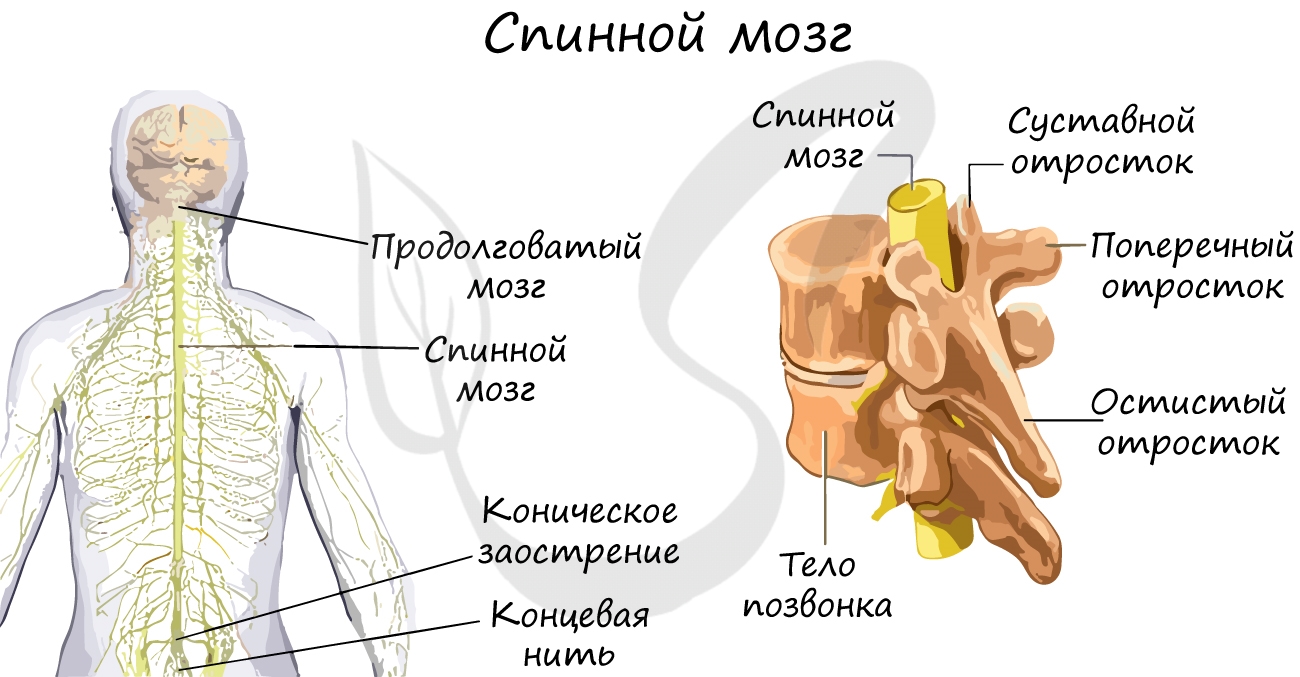

Спинной мозг

Представляет собой нервный тяж, лежащий в образованном позвонками позвоночном канале. Тянется от затылочного отверстия до поясничного отдела позвоночника. Вверху переходит в продолговатый мозг, внизу заканчивается коническим заострением с концевой нитью.

Спинной мозг покрыт несколькими оболочками: твердой мозговой, паутинной и мягкой. Между паутинной и мягкой оболочками циркулирует спинномозговая жидкость — ликвор, окружающая спинной мозг и принимающая активное участие в обмене веществ спинного мозга.

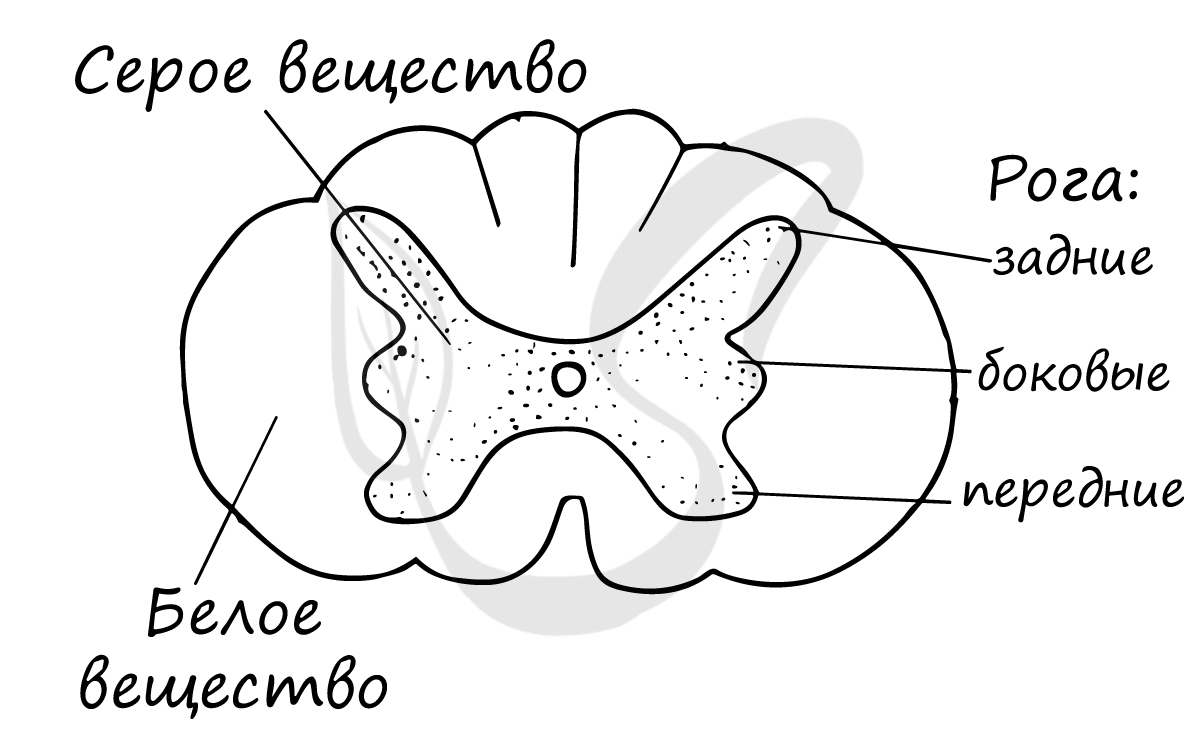

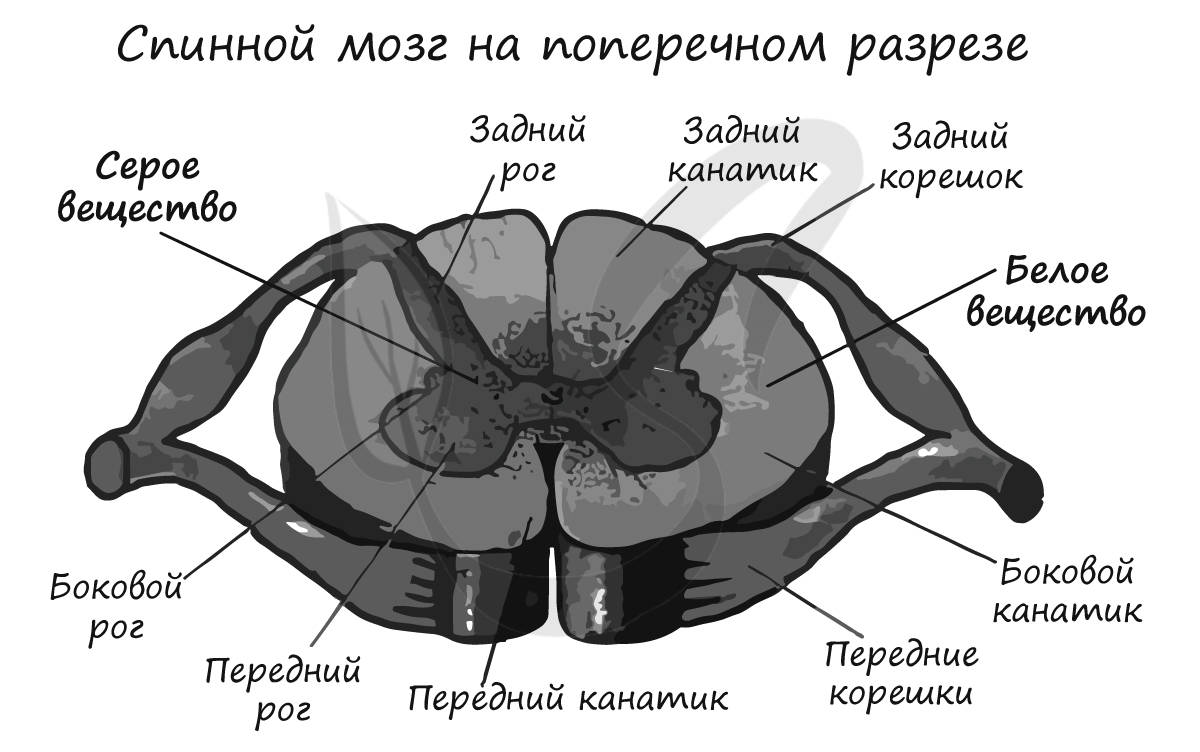

На поперечном срезе спинной мозг (СМ) напоминает бабочку. В центре расположено серое вещество, состоящее из тел нейронов. На периферии расположено белое вещество, которое образовано отростками нейронов.

В сером веществе СМ различают два передних выступа (передние рога), два боковых (боковые рога) и два задних (задние рога). В следующей статье мы будем изучать рефлекторные дуги, так что эти знания нам очень пригодятся. В рогах серого вещества находятся нейроны, которые входят в состав рефлекторных дуг.

К задним рогам спинного мозга подходят многочисленные нервные волокна, которые, объединяясь, образуют пучки — задние корешки. Из передних рогов спинного мозга выходят многочисленные нервные волокна, которые образуют — передние корешки.

Белое вещество состоит из многочисленных нервных волокон, пучки которых образуют канатики. Пути спинного мозга подразделяются на восходящие — от рецепторов к головному мозгу, и нисходящие — от головного мозга к органам-эффекторам. От спинного мозга отходит 31 пара спинномозговых нервов.

У спинного мозга выделяют две важнейшие функции:

- Рефлекторную

За счет тел нейронов, которые расположены в сером веществе спинного мозга и входят в состав рефлекторных дуг, обеспечивающих рефлексы.

За счет наличия в спинном мозге белого вещества, в состав которого входят многочисленные нервные волокна, образующие пучки и канатики вокруг серого вещества.

Головной мозг и его отделы

Мы переходим к изучению головного мозга человека, сложноустроенного главного органа центральной нервной системы, расположенного в надежном костном вместилище — черепе. Масса мозга в среднем составляет от 1300 до 1500 грамм.

Замечу, что вес мозга никак не связан с интеллектуальными способностями: так у Альберта Эйнштейна головной мозг весил 1230 грамм — меньше, чем у среднестатистического человека. Интеллект скорее определяется сложностью и разветвленностью нейронных сетей мозга, но никак не массой.

В мозге человека выделяют пять отделов: продолговатый, задний (мост и мозжечок), средний, промежуточный и конечный. Наиболее древние отделы — продолговатый, задний и средний — образуют ствол мозга, напоминающий по строению спинной мозг. Иногда к стволу мозга относят и промежуточный отдел. От ствола мозга отходят 12 пар черепных нервов.

Конечный мозг отличается от строения ствола мозга, он представляет собой огромное скопление (около 16 млрд.) нейронов, которые образуют кору больших полушарий (КБП). Нейроны располагаются в несколько слоев, их отростки образуют тысячи синапсов с другими нейронами и их отростками. В КБП расположены центры высшей нервной деятельности — памяти, мышления, речи.

Мы начинаем увлекательное путешествие по отделам головного мозга. Для вас принципиально важно разделить между собой и запомнить функции различных отделов, для этого обязательно используйте воображение!)

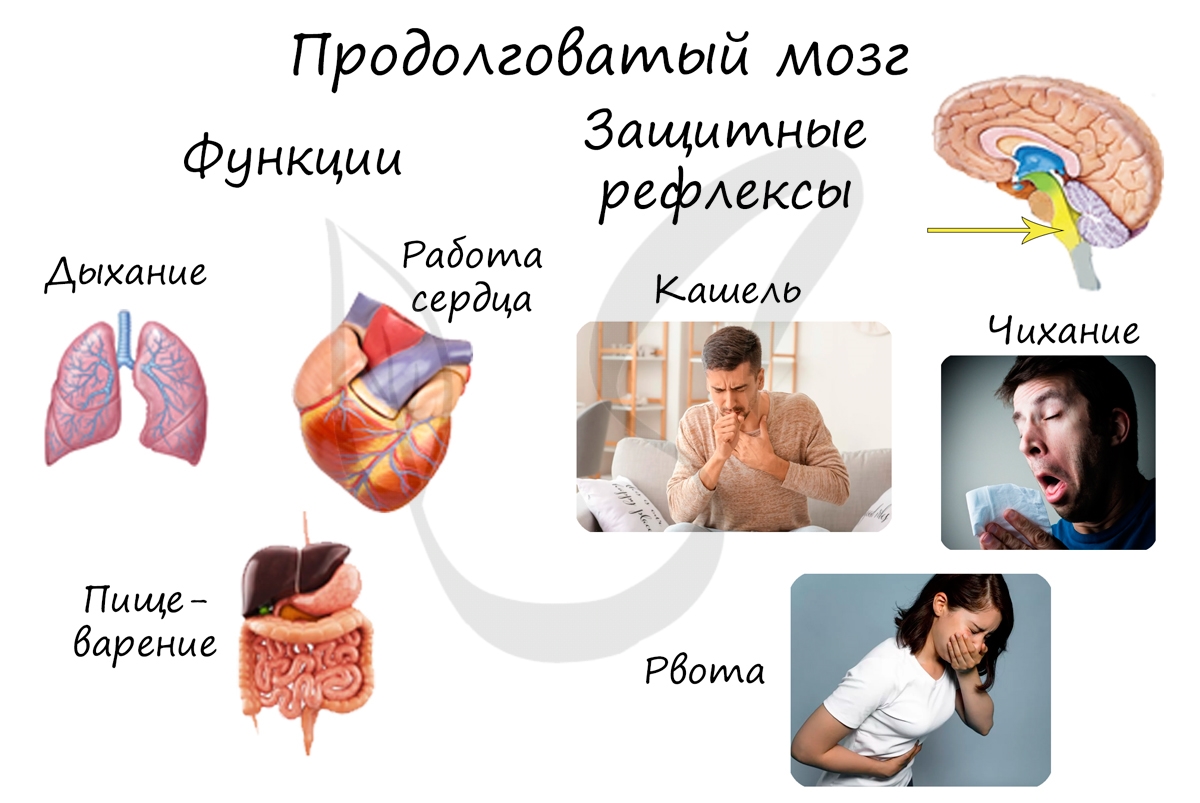

Самый древний отдел головного мозга. Запомните, что он регулирует жизненно важные функции: сердечно-сосудистую систему, процессы дыхания и пищеварения. Здесь сосредоточены центры защитных рефлексов — рвоты, чихания, кашля.

Варолиев мост выполняет проводниковую функцию: через мост проходят все нисходящие и восходящие нервные пути. Также он контролирует работу мимических и жевательных мышц лица, слезной железы.

Мозжечок имеет свои собственные полушария, соединенные друг с другом. Кора мозжечка образована серым веществом, подкорковые ядра окружены белым веществом.

Мозжечок принимает участие в координации произвольных движений, способствует сохранению положения тела в пространстве, регулирует тонус и равновесие. Благодаря мозжечку наши движения четкие и плавные.

В среднем мозге находятся верхние (передние) и нижние (задние) бугры четверохолмия. Верхние бугры четверохолмия отвечают за зрительный ориентировочный рефлекс, а нижние — за слуховой ориентировочный рефлекс.

В чем выражается зрительный ориентировочный рефлекс? Представьте, что заходите в темную комнату. В ее уголке уютно сияет экран, виден сайт (конечно же) студариум =) И тут начинается зрительный ориентировочный рефлекс: Вы двигаете глазами, поворачиваете голову в направлении источника интеллектуального света. Не забываете при этом регулировать величину зрачка и аккомодацию глаз — все это зрительный ориентировочный рефлекс.

Слуховой ориентировочный рефлекс также необходим для нас. Хорошо, если, читая учебник сейчас, вы находитесь в тишине. Вдруг у вас начинает звонить телефон: вы тотчас перестаете читать и направляетесь к источнику звука — телефону. Благодаря этому ориентировочному рефлексу мы можем определять место источника звука относительно нас (слева, справа, сзади, спереди).

Средний мозг также выполняет проводниковую функцию, участвует в регуляции мышечного тонуса и позы тела.

Напомню, что изученный нами гипоталамус, связанный с ним гипофиз, эпифиз и таламус относятся к промежуточному мозгу. Вам известно, что гипоталамус руководит гипофизом — дирижером желез внутренней секреции, поэтому функциями гипоталамуса являются: регуляция обмена белков, жиров и углеводов, а также водно-солевой обмен.

Помимо этого, гипоталамус контролирует симпатическую и парасимпатическую системы, регулирует температуру тела, отвечает за циклы сна и бодрствования. В гипоталамусе находятся центры голода и насыщения.

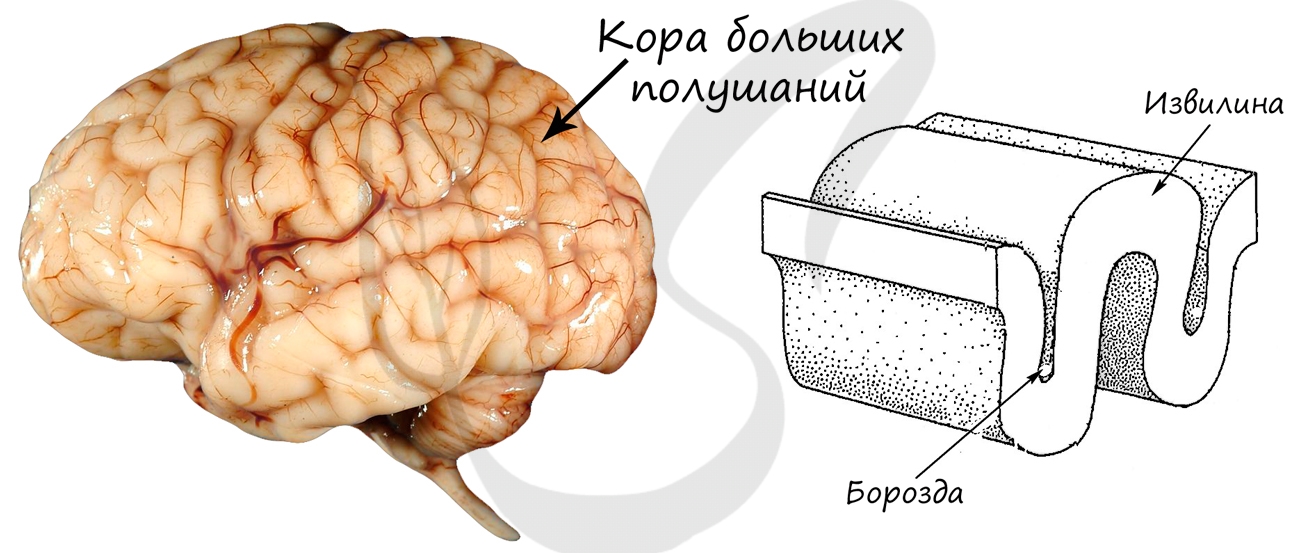

Состоит из подкорковых структур и коры больших полушарий (КБП). Поверхность КБП достигает в среднем 1,5-1,7 м 2 . Такая большая площадь обусловлена тем, что КБП образует извилины — возвышения мозгового вещества, и борозды — углубления между извилинами.

Кора больших полушарий

В коре имеется несколько слоев клеток, между которыми образуются многочисленные разветвленные связи. Несмотря на то, что кора функционирует как единый механизм, разные ее участки анализируют информацию от разных периферических рецепторов, которые И.П. Павлов называл корковыми концами анализаторов.

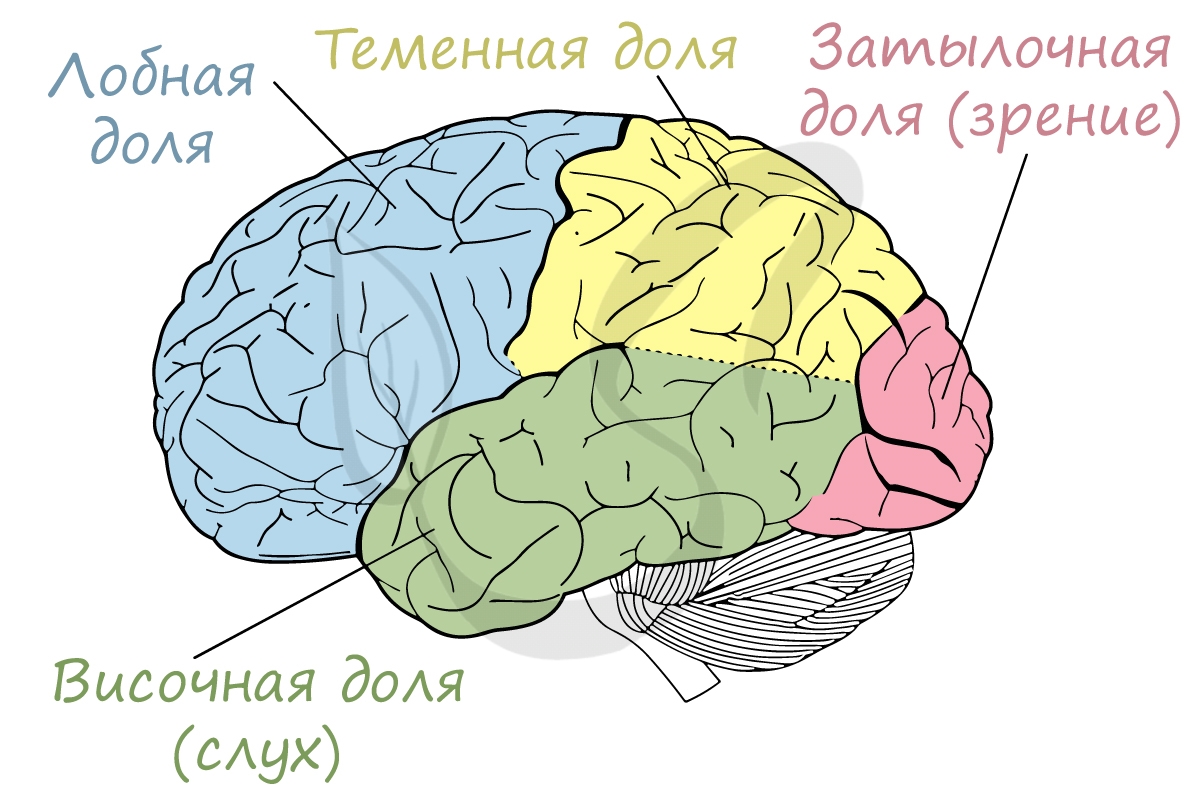

Корковое представительство зрительного анализатора располагается в затылочной доле КБП, именно в связи с этим при падении на затылок человек видит «искры из глаз», когда нейроны этой доли возбуждаются механически, вследствие удара.

Корковое представительство слухового анализатора находится в височной доле коры больших полушарий.

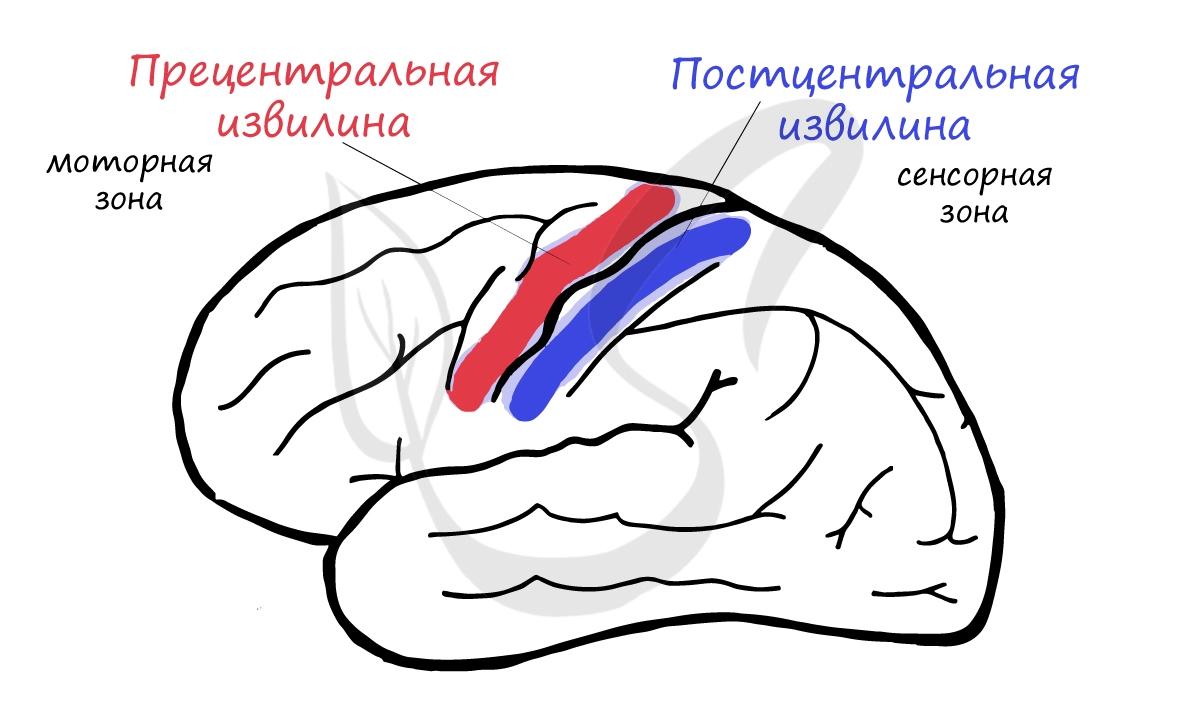

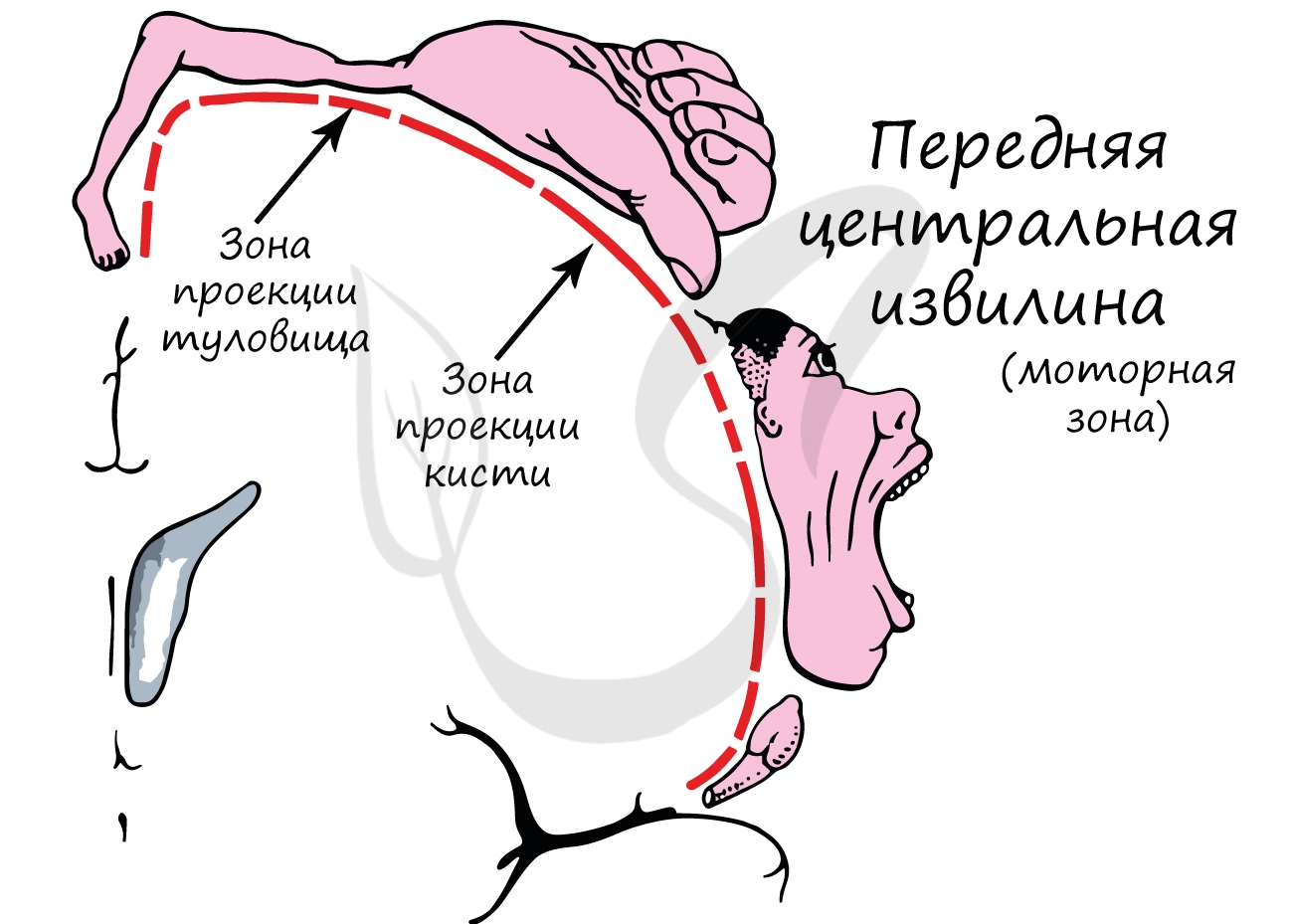

Запомните, что корковое представительство двигательного анализатора — моторная зона — находится в передней центральной (прецентральной) извилине, а представительство кожного анализатора — сенсорная зона — в задней центральной (постцентральной) извилине.

Вдумайтесь! При совершении любого произвольного (осознанного) движения нервный импульс возникает именно в нейронах прецентральной извилины, откуда начинает свой длинный путь через ствол мозга, спинной мозг и, наконец, достигает органа-эффектора.

Импульсы от кожных рецепторов достигают нейронов постцентральной извилины — сенсорного отдела, благодаря чему мы получаем от них информацию и осознаем собственные ощущения.

Количество нейронов в этих извилинах, отведенных для различных органов, неодинаково. Так зона проекции пальцев кисти занимает много места, благодаря чему становятся возможны тонкие движения пальцами. Зона проекции мышц туловища гораздо меньше зоны пальцев, так как движения туловища более однообразные и менее сложные.

Изученные нами участки мозга, в которых происходит преобразование и анализ поступающей информации, называются ассоциативными зонами КБП. Эти зоны связывают различные участки КБП, координируют ее работу, играют важнейшую роль в образовании условных рефлексов.

Наша осознанная деятельность лежит в рамках коры больших полушарий: любое осознанное движение, любое ощущение (температурное, болевое, тактильное) — все имеет представительства в КБП. Кора — основа связи с внешней средой, адаптации к ней. В фундаменте процесса мышления также лежит КБП. В общем, вы поняли, как высоко надо ее ценить и как хорошо знать данную тему 🙂

Вы наверняка слышали, что функционально правое и левое полушария отличаются. В левом полушарии находятся механизмы абстрактного мышления (языковые способности, аналитическое мышление, логика), а в правом — конкретно-образного (воображение, параллельная обработка информации). При травмах, повреждениях левого полушария может нарушаться речь.

Заболевания

В зависимости от уровня поражения спинного мозга при травме картина неврологических нарушений проявляется по-разному. Чем выше уровень поражения, тем больше нервных путей оказываются «отрезанными» от головного мозга. Так, к примеру, при травме поясничного отдела движения руками сохранены, а при травме шейного — движения руками невозможны.

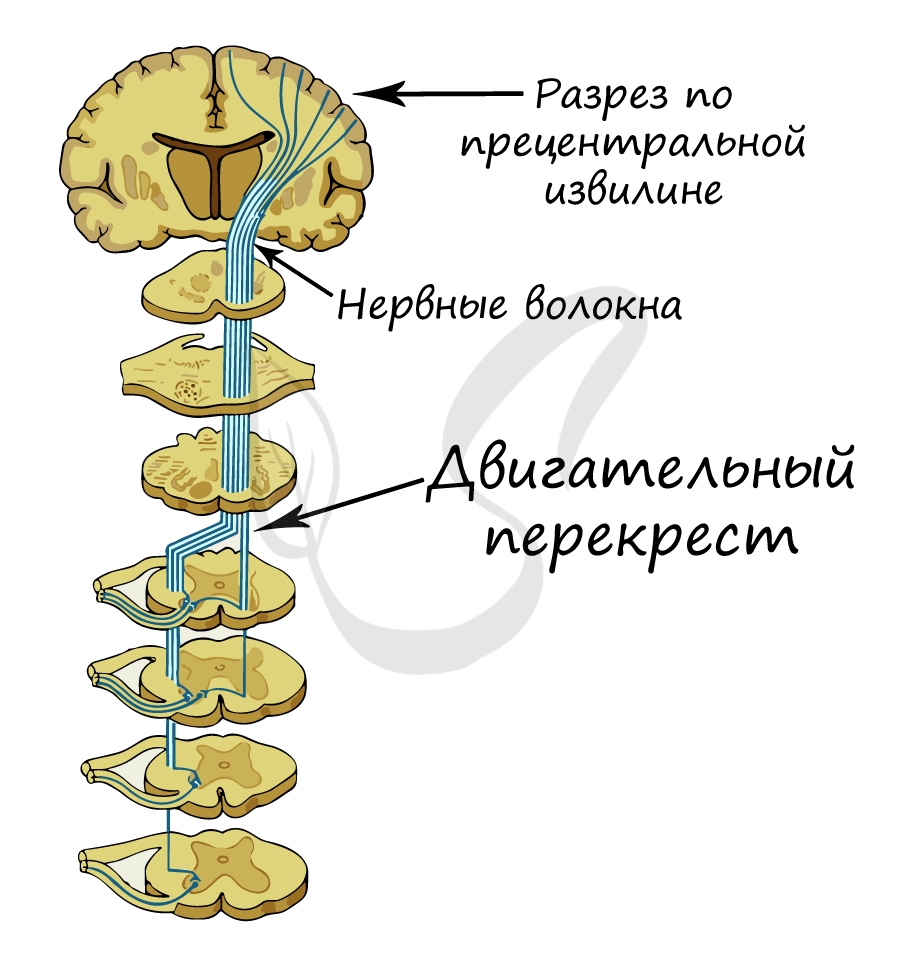

Иногда после инсульта (кровоизлияния в ткани мозга) или травмы развивается паралич (полное отсутствие движений) на одной из сторон тела. Зная анатомию, вы можете седлать вывод: если движения пропали в правой руке и ноге, то инсульт произошел слева.

Почему существует такая закономерность? Дело в том, что нервные волокна, идущие от прецентральной извилины к рабочим органам — мышцам, формируют так называемый физиологический перекрест на границе продолговатого и спинного мозга. То есть, говоря проще: часть нервов, которые шли от левого полушария переходят на правую сторону и наоборот — нервы от правого полушария переходят на левую сторону.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник