Эмоционально-волевое развитие детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности в образовательном процессе

Ирина Кононова

Эмоционально-волевое развитие детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности в образовательном процессе

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблему эмоционально-волевого развития детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности в образовательном процессе. Показана специфика эмоционально-волевой сферы личности детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности и предложены пути ее коррекции в образовательном процессе.

Ключевые слова: синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ, эмоционально-волевое развитие

В последние горы проблема обучения и воспитания детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) становится все более актуальной во всем мире. В Российской Федерации также наблюдается повышение количества выявленных случаев СДВГ у детей [4].

Синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) называется психическое расстройство, которое начинается в детском возрасте. Данный диагноз указывает на возможные проблемы социальной адаптации детей в обществе. Проблемы могут возникать как в учебной деятельности, так и в межличностном общении. Велика вероятность развития девиантного поведения у подростков и юношей с СДВГ.

В качестве одного из главных признаков СДВГ у детей выделяется импульсивность, то есть недостаточный уровень контроля за собственным поведением у ребенка. Как правило, ребенок с СДВГ быстро реагирует на меняющиеся ситуации. На уроке он может не дождаться инструкции и уже начать выполнение задание или отвечать на вопрос [5].

Имеет место и недостаточное развитие мотивационной сферы. Такому ребенку не хватает побуждений, чтобы начать деятельность или ее продолжить.

Как результат ребенок может со стороны характеризоваться как беспечный, небрежный, легкомысленный.

Можно также выделить следующие признаки эмоционально-волевого развития детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности отсутствие у ребенка способности доводить до конца начатое дело; отсутствие у ребенка способности сосредоточиться на деталях; сложности в выполнении учебных заданий, требующих мысленного напряжения; снижение организаторских способностей; невнимательность при выполнении учебных заданий повышенной сложности; забывчивость и рассеянность

У детей с СДВГ характерна постоянная болтовня, которая означает недостаточный уровень сформированности внутренней речи, способной контролировать социальное поведение ребенка.

Как правило, диагноз СДВГ ставится ребенку в конце дошкольного и в начале школьного возраста. Для этого необходимо, чтобы признаки СДВГ проявлялись, не менее чем в двух видах деятельности ребенка (игровой, трудовой, учебной, они не были вызваны психотическими нарушениями и доставляли ребенку с окружающим дискомфорт [2].

По мере взросления ребенка поведенческие проявления нарушений эмоционально-волевого развития могут меняться. Если в младшем школьном возрасте у ребенка имеется высокий уровень активности в отстаивании свой точки зрения, то в среднем и старшем подростковом возрасте могут проявляться разные формы девиантного поведения.

Наиболее выраженные трудности у ребенка появляются с момента начала школьного обучения. В данный период основным видом деятельности становится учебная деятельности, которая предъявляет более высокие требования к эмоционально-волевому и интеллектуальному развитию ребенка. От школьника требуется высокий уровень сосредоточенности, необходимость выполнять монотонную работу. Соответственно, наблюдается расхождение между интеллектуальным развитием ребенка с СВДГ, который могут находиться на высоком уровне, и недостаточным эмоционально-волевым развитием.

Для ребенка с СДВГ характерна цикличность в деятельности: произвольная продуктивная работа не превышает 5–15 минут, далее дети теряют контроль над умственной активностью. Затем, в 3–7 минут необходимы мозгу ребенка для накопления энергии вхождения с следующий цикл [4].

Обобщая сказанное, следует отметить, что ребенок с СДВГ испытывает значительные трудности в ученой деятельности. Это выражается в недостаточном сосредоточении на учебном материале, высокой отвлекаемости, истощаемости, недостатке волевой регуляции деятельности. необходима специально организованная комплексная работа по коррекции эмоционально-волевой сферы.

Целью коррекции является уменьшение нарушений поведения и учебных трудностей. Важнейшим направлением должно стать изменение психологической атмосферы в школе и в семье.

При этом, необходимо сместить акцент с подавления негативных поведенческих проявлений, связанных с физиологическими причинами СДВГ к формированию базовых основ произвольной регуляции поведения ребенка, что является психолого-педагогической проблемой.

При осуществлении коррекционной работы необходимо консолидировать усилия педагога, психолога, педиатра, семьи ребенка. Ведущая роль в организации работы отводится педагогу.

В качестве основных форм работы можно выделить следующие:

просветительные беседы с ребёнком, родителями, учителями;

обучение родителей и учителей поведенческим программам;

расширение круга общения ребёнка через посещение различных кружков и секций;

специальное обучение в случае затруднений с учёбой;

аутогенная тренировка и суггестивная терапия [1].

Начать работу следует с просвещения родителей и педагогов. Всем необходимо разъяснить особенности психики ребенка с СДВГ.

В рамках образовательного процесса следует уделить особое вниманиеследующим направлениям:

изменение окружения (место ребёнка в классе – рядом с учителем, изменение режима урока с включением минуток активного отдыха, регулирование взаимоотношений с одноклассниками);

создание положительной мотивации, ситуаций успеха;

коррекцию негативных форм поведения, в частности немотивированной агрессии;

регулирование ожиданий (касается и родителей, так как положительные изменения в поведении ребёнка проявляются не так быстро, как бы хотелось окружающим [4].

Ребенка с СДВГ следует ориентировать на поиск индивидуального стиля деятельности, обучение техникам релаксации, аутогенной тренировке, развитию мотивации достижения.

Важнейшим этапом формирования у детейфункций произвольной саморегуляции и самоконтроля является усвоение ими навыка автоматически задавать себе вопросы: «Что я хочу сделать?», «Что мне нужно для этого?», «Как я буду это делать?», «Я достиг, чего хотел?» и отвечать на них.

Главным залогом успеха является комплексность воздействия. Начинать работу следует с самого начала школьного обучения, так как d этом возрасте компенсаторные способности мозга в этот возрасте наиболее значительны.

Таким образом, ребенок с СДВГ не в состоянии приобрести навыки управления собой самостоятельно, без участия окружающих его взрослых – семьи, педагогов образовательного учреждения. Следовательно, необходимо прежде всего подумать о том, как может родитель, воспитатель, педагог помочь детям осознать себя и свое поведение, ставить перед собой элементарные цели и достигать их, управлять собой, преодолевать импульсивность своего поведения. Коррекционное воздействие должно быть разнонаправленным консолидировать усилия педагога, психолога, педиатра, семьи ребенка.

1. Дубровина, И. В.Психологическое благополучие школьников: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. В. Дубровина. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 140 с.

2. Работа с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности от дошкольного до подросткового возраста на разных уровнях получения образования : методич. рекоменд. – М. : Изд-во ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования», 2017. – 86 с.

3. Сгонник, Л. В. Проблема формирования произвольного поведения у детей дошкольного возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью / Л. В. Сгонник, О. Ю. Жигайло / / Наука и инновации в современном мире. Сборник научных статей. – М. : Перо, 2018. – С. 114-122.

4. Сиротюк, А. Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью / А. Л. Сиротюк. – М. : ТЦ Сфера, 2017. – 125 с.

5. Фесенко, Ю. А. Эмоциональные проявления при синдроме дефицита внимания с гиперактивностьюу младших школьников: диагностика и психокоррекция / Ю. А. Фесенко // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. – 2015. – №1.

Использование ИКТ в образовательном процессе в условиях введения ФГОС в ДОУ С 01 января 2014г. вступил в силу приказ Минобрнауки №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного.

Взаимодействие воспитателя с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ) В последнее время в детских садах и школах все чаще встречаются невнимательные, неорганизованные, непоседливые, внутренне беспокойные дети.

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе ДОО в условиях ФГОС Охрана здоровья детей — приоритетное направление деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать.

Использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе ДОУ Проект Внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс МБДОУ Пушкаревский детский сад Цель: Повышение качества образования воспитанников.

Использование ИКТ, ЭОР в образовательном процессе из портфолио Использование информационно-коммуникативных технологий, электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе Технические средства.

Использование педагогических технологий в образовательном процессе Использование педагогических технологий в образовательном процессеВ современном мире всестороннее развитие детей невозможно без использования.

Технология моделирования в образовательном процессе ДОУ В современных условиях быстро меняющейся жизни от ребенка требуется не только владение знаниями, но и умение добывать эти знания самому.

Методические рекомендации по использованию народных игр в образовательном процессе ДОУ Воспитание с помощью народных игр в дошкольных организациях реализуется через воспитательный процесс, т. е. взаимодействия педагогов и детей.

Источник

Психологические особенности детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, условия их психокоррекции

Дата публикации: 03.04.2016 2016-04-03

Статья просмотрена: 7926 раз

Библиографическое описание:

Кузнецова, Л. Э. Психологические особенности детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, условия их психокоррекции / Л. Э. Кузнецова, В. В. Гладько. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 7 (111). — С. 327-331. — URL: https://moluch.ru/archive/111/27644/ (дата обращения: 13.10.2021).

В статье проводится теоретический анализ понятия синдром дефицита внимания и гиперактивности в психологии, рассматриваются причины формирования и особенности его проявления у детей. Эмпирически изучены психологические особенности детей младшего школьного возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Обозначены основные задачи и методы психокоррекционной работы с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Ключевые слова: синдром дефицита внимания и гиперактивности, эмоционально-личностные особенности, межличностные отношения, задачи и методы психоррекционной работы.

В последние годы возрастает число детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Синдром дефицита внимания и гиперактивности — это одна из форм минимальных мозговых дисфункций, снижающая не только качество познавательных процессов ребенка, но и приводящая к нарушению эмоционально-волевой сферы, нарушению межличностных отношений с близкими людьми и сверстниками, проявлению школьной дезадаптации.

В связи с тем, что психологические проблемы детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности носят системный характер и сохраняются практически на всю жизнь, актуально говорить о коррекционных мерах, которые должны быть как психологическими, так и медикаментозными.

Долгое время школьную неуспеваемость гиперактивных детей объясняли их умственной неполноценностью, а их недисциплинированность пытались скорректировать сугубо дисциплинарными методами. Сегодня мы понимаем, что источники гиперактивности необходимо искать в нарушениях нервной системы и в соответствии с этим планировать коррекционные мероприятия. Исследования в этой области привели ученых к выводу, что в данном случае причиной нарушений поведения выступает дисбаланс процессов возбуждения и торможения в нервной системе. Был локализован и «участок — ответственности» за данную проблему — ретикулярная формация. Этот отдел центральной нервной системы «отвечает» за человеческую энергию, двигательную активность и выраженность эмоций, воздействуя на кору больших полушарий и другие вышележащие структуры. Вследствие различных органических нарушений ретикулярная формация может находиться в перевозбужденном состоянии, и поэтому ребенок становится расторможен [1].

Непосредственной причиной нарушения называли минимальную мозговую дисфункцию, т. е. множество микроповреждений мозговых структур (возникающих вследствие родовой травмы, асфиксии новорожденных и множества подобных причин). При этом грубые очаговые повреждения мозга отсутствуют [1].

Синдромом дефицита внимания и гиперактивности рассматривается как возрастное расстройство, поскольку обнаруживается в раннем детском возрасте и характеризуется изменениями в течение жизни, от раннего детского возраста до зрелости. Если симптомы гиперактивности, как правило, уменьшаются сами по себе по мере взросления ребенка, то импульсивность и дефицит внимания сохраняются и служат благоприятной почвой для неврозов, социальной дезадаптации.

Анализ возрастной динамики СДВГ показал два всплеска проявления синдрома. Первый отмечается в 5–10 лет и приходится на период подготовки к школе и начало обучения, второй — в 12–15 лет. Это обусловлено динамикой развития высшей нервной деятельности. Возраст 5,5–7 и 9–10 лет — критические периоды для формирования систем мозга, отвечающих за мыслительную деятельность, внимание, память. Активизация СДВГ в 12–15 лет совпадает с периодом полового созревания. Гормональный всплеск отражается на особенностях поведения и отношениях к учебе [2].

Синдром дефицита внимания и гиперактивности нередко включает в себя церебрастенические, неврозоподобные, интеллектуально-мнестические нарушения, а также такие психопатоподобные проявления, как повышенная двигательная активность, импульсивность, дефицит внимания, агрессивность.

Исследования эмоционально-личностных особенностей детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности показывают, что им свойственны слабая психоэмоциональная устойчивость при неудачах, неуверенность в себе, заниженная самооценка. Нередко у них также наблюдаются простые и социальные фобии, вспыльчивость, задиристость, оппозиционное, агрессивное поведение, склонность к делинквентному и аддиктивному поведению.

В настоящее время имеется достаточно большой арсенал методов психокоррекционной работы с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности: музыкотерапия, арттерапия, сказкотерапия, дыхательная гимнастика, аутогенная тренировка, глубинная мышечная релаксация, медитация-визуализация и др. Но эффективность психокоррекционной работы зависит, прежде всего, от систематичности и рациональности ее использования.

К инновационным технологиям психокоррекционной работы с детьми с СДВГ можно отнести Песочную психотерапию (Sandplay Therapy), которая находит все более широкое признание у практиков. Это необычная техника, благодаря которой ребенок строит собственный мир в миниатюре из песка и небольших фигурок. Он с удовольствием использует миниатюрные фигуры людей, животных, деревьев, зданий, автомобилей, мостов. В процессе игры ребенок может смешивать песок с водой, формировать холмы, горы, создавать влажные ландшафты. При этом малыш выражает на песке то, что спонтанно возникает в его сознании. Другими словами, ребенку на час предоставляется неведомая вселенная, внутри которой он может создавать свой индивидуальный мир.

Песочная терапия помогает ребенку выплеснуть свои чувства, осознать источник и особенности своих переживаний, а значит, делает ребенка уверенней. Безусловно, когда человек может найти объяснение своим переживаниям, он успокаивается. Ощущение паники сменяется чувством определенности и уверенности.

Психологическая работа с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности проводилась нами на базе психологического центра «Феникс» г. Шахты. По нашим наблюдениям, более 70 % процентов клиентов психологического центра — это дети младшего школьного возраста, имеющие диагноз «СДВГ», выставленный неврологом. Чаще всего родители не связывают психологические проблемы, имеющиеся у ребенка, с данным диагнозом, не понимают характера влияния данного нарушения на психику ребенка. Родители жалуются на импульсивность, нетерпеливость, суетливость, проявляемую детьми. Дети отказываются от выполнения ряда требований, плохо справляются с выполнением домашнего задания, не хотят посещать школу, проявляют высокий уровень конфликтности как в отношениях с родителями, так и со сверстниками.

Целью исследования стало изучение особенностей эмоционально-волевой сферы и межличностных отношений детей младшего школьного возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, определение основных задач и методов психокоррекционной работы с ними.

Была отобрана группа детей младшего школьного возраста с СДВГ в количестве 30 человек, из них 8 девочек и 22 мальчика. Средний возраст детей 7–9 лет. Для сравнения была отобрана аналогичная по возрасту и количеству группа детей, не имеющая в анамнезе заболевания «СДВГ». Таким образом, в исследовании приняли участие 60 детей младшего школьного возраста.

Родителям была предложена анкета, направленная на выявление интенсивности выраженности СДВГ у детей «Шкала для оценки нарушения внимания и проявления гиперактивности и импульсивности» Д. Мичелсон. Дополнительно была изучена устойчивость внимания у детей с помощью методики «Таблица Шульте».

Школьная тревожность изучалась с помощью методики диагностики уровня школьной тревожности Филлипса. Эмоционально-волевая сфера изучалась с помощью многофакторного личностного опросника Кеттелла (детский вариант). Межличностные отношения изучались с помощью методики «Социометрия» Дж. Морено и методики изучения социально-психической адаптации личности по С. Розенцвейгу (детский вариант) с целью изучения склонности к конфликтному взаимодействию.

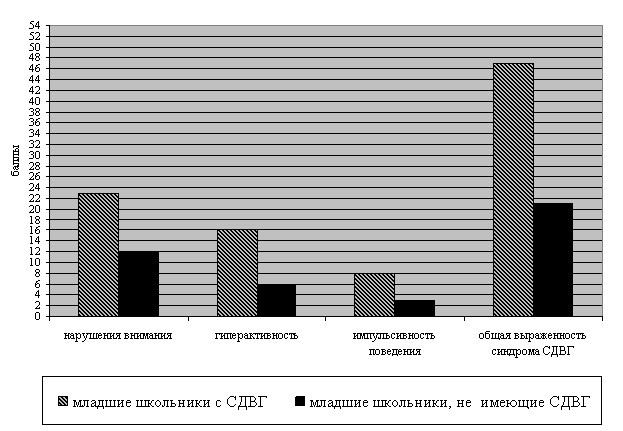

У младших школьников с СДВГ по результатам анкетирования родителей выявлены значительные нарушения внимания, высокий уровень проявления гиперактивности и импульсивность поведения. Общая выраженность СДВГ высокая. Результаты исследования представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Выраженность синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей младшего школьного возраста

Проведенное исследование показало, что у младших школьников с СДВГ выявлены значительные нарушения устойчивости внимания. Эффективность работы снижена, выражена повышенная психическая истощаемость по гипостеническому варианту, запоздалая врабатываемость в деятельность. Характерен неравномерный поиск чисел, дети делают ошибки фактически в каждой серии заданий (3–4 ошибки). Высокий уровень проявления гиперактивности и импульсивность поведения проявляется в повышенной раздражительности, импульсивности, несдержанности. Дети с трудом приспосабливаются к новым требованиям социальной среды, постоянно делают ошибки из-за невнимательности, не доводят до конца выполняемые задания, не могут самостоятельно организовать свою деятельность, забывают выполнять регулярные требования.

Младшие школьники, не имеющие СДВГ, отличаются устойчивостью внимания, проявления гиперактивности и импульсивности не характерны. Эффективность работы, врабатываемость в деятельность высокая. Дети проводят поиск чисел равномерно или с ускорением, допускают единичные ошибки. Психическая истощаемость умеренная, гипостенический вариант.

У младших школьников с СДВГ выявлен высокий уровень школьной тревожности, обусловленный значительным снижением физиологической сопротивляемости стрессу, страхом не соответствовать ожиданиям окружающих. Выражена фрустрация потребности в достижении успеха, высокий уровень социального стресса. У младших школьников, не имеющих СДВГ, выявлен умеренный уровень школьной тревожности. Физическая сопротивляемость стрессу высокая, страх не соответствовать ожиданиям окружающих не выражен. Умеренно выражен страх проверки знаний и страх самовыражения.

Особенности эмоционально-волевой сферы младших школьников с СДВГ отличаются повышенной тревожностью, неуверенностью в себе, сниженным самоконтролем. Они легко ранимы, остро реагируют на неудачи, оценивают себя как менее способных по сравнению со сверстниками, обнаруживают неустойчивость настроения, плохо контролируют свои эмоции, испытывают трудности в приспособление к новым условиям. Нетерпеливы, реактивны, легко возбудимы, сверхактивны, характерно моторное беспокойство, отвлекаемость. Чувствительны, зависимы от других. Характерна высокая напряженность, избыток побуждений, которые не находят практической разрядки в процессе деятельности.

В межличностном общении младшие школьники с СДВГ проявляют недоверчивость, равнодушие, обидчивость, негативизм, эгоцентризм, умеренную беспечность, безответственность, не склонны к соблюдению установленных социальных норм. Выражена склонность к самоутверждению, стремление к лидерству и доминированию. Непостоянны, несобранны, отсутствует стойкая мотивация. Конфликтоустойчивость снижена, преобладают экстрапунитивные реакции эго-защитного типа. Социометрический статус детей с гиперактивностью снижен: 30 % детей — «предпочитаемые», 20 % детей — «игнорируемые», 50 % детей — «изолированные».

Особенности эмоционально-волевой сферы младших школьников, не имеющих СДВГ, отличаются эмоциональной устойчивостью, уверенностью в себе, стабильностью в поведении, оптимистичностью, самоконтроль умеренный, не склонны к эмоциональной напряженности.

В межличностном общении открыты и доброжелательны, хорошо понимают социальные нормативы, успешно овладевают требованиями окружающей жизни, учитывают интересы других. Проявляют умеренную склонность к самоутверждению и лидерству, реалистичность, практичность, умеренную зависимость от других, благоразумны и рассудительны. Конфликтоустойчивость умеренная, преобладают экстрапунитивные реакции, направленные на разрешение ситуации фрустрации.Социометрический статус достаточно высокий: 20 % детей — «звезды», 70 % детей — «предпочитаемые», 10 % детей — «изолированные».

Изучение взаимосвязи между особенностями эмоционально-волевой сферы детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности и особенностями межличностных отношений с помощью коэффициента корреляции — r Пирсона позволяет утверждать, что особенности эмоционально-волевой сферы детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности приводят к нарушению их межличностных отношений, снижают их социометрический статус и конфликтоустойчивость.

После психодиагностического обследования на основе разработанной коррекционно-развивающей программы для детей младшего школьного возраста с СДВГ были проведены индивидуальные занятия с детьми в количестве 10 занятий. В занятиях участвовало 10 младших школьников с СДВГ. Для изучения эффективности применения коррекционно-развивающей работы с применением метода песочной игротерапии в работе с детьми с СДВГ было проведено повторное тестирование через 10 дней после окончания индивидуальной психокоррекции. Для сравнения была выделена контрольная группа, в составе 10 младших школьников с СДВГ, но не участвовавших в коррекционно-развивающей работе.

В экспериментальной группе детей, прошедших курс индивидуальной психокоррекции, произошло значительное повышение эмоционально-волевой устойчивости, снизилась эмоциональная возбудимость, напряженность, тревожность. Значительные улучшения произошли в межличностных отношениях младших школьников, повысилась способность к установлению доверительных отношений, к соблюдению установленных социальных норм, снизился негативизм, обидчивость, эгоистичность, конфликтность, агрессивность.

В контрольной группе младших школьников, значительных изменений в эмоционально-волевой сфере и особенностях межличностных отношений не произошло.

Итак, повышение эмоционально-волевой устойчивости в рамках коррекционно-развивающей работы с использованием метода песочной игротерапии способствовало гармонизации межличностных отношений у детей младшего школьного возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Проведенная работа позволяет выделить основные задачи психокоррекционной работы с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности:

- Развитие познавательных процессов. Развитие объема, устойчивости внимания, умения сосредотачиваться на материале. Развитие мнемических функций, наглядно-образного и словесно-логического мышления.

- Нормализация психоэмоционального состояния. Обучение навыкам эмоционально-волевой устойчивости.

- Формирование позитивного отношения к себе, самопонимания и самопринятия.

- Выработка наиболее успешных стратегий взаимодействия с окружающим миром.

- Психологическое консультирование родителей по проблеме необходимости осуществления индивидуального психологического подхода к детям с СДВГ. Информирование о специфике протекания СДВГ, выдача практических рекомендаций по специфике построения взаимоотношений с детьми.

- Психологическое консультирование педагогов. Выдача психологических рекомендаций для педагогов, обучающих детей с СДВГ.

Наиболее эффективными психокоррекционными методами работы с детьми с СДВГ являются песочная игровая терапия, телесно-ориентированная терапия, арттерапия, сказкотерапия, методы саморегуляции: дыхательная гимнастика, медитация-визуализация.

- Заваденко, Н. Н. Минимальные мозговые дисфункции у детей: ранняя диагностика и современные подходы к терапии / Н. Н. Заваденко. — М.: Просвещение, 2005.

- Румянцева, М. В. Гиперактивность с дефицитом внимания: факторы риска, возрастная динамика, особенности диагностики // Дефектология. — 2003. — № 6. — с. 22–28.

Источник