Тема 2. Формы познания: чувственное и рациональное, истинное и ложное

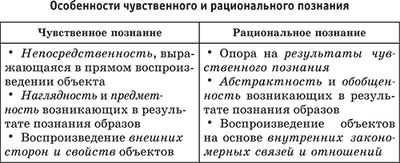

Познание имеет два уровня (две стороны) – чувственное познание – осуществляется органами чувств (зрением, слухом, обонянием, осязанием, вкусом) и рациональное познание – присуще только человеку, является более сложным способом отражения действительности, который осуществляется посредством мышления.

По-разному рассматривается вопрос о месте чувственного и рационального познания. Существуют прямо противоположные точки зрения.

Эмпиризм (от гр. emperia – опыт) – единственным источником всех наших знаний является чувственный опыт.

Рационализм (от лат. ratio – разум, рассудок) – наши знания могут быть получены только с помощью ума, без опоры на чувства.

Очевидно, что нельзя противопоставлять чувственное и рациональное в познании, две ступени познания проявляются как единый процесс. Различие же между ними не временное, а качественное: первая ступень низшая, вторая – высшая.

Знание является единством чувственного и рационального познания действительности. Вне чувственного представления у человека нет никакого реального знания. Например, многие понятия современной науки весьма абстрактны, и все же они не свободны от чувственного содержания. Не только потому, что своим происхождением эти понятия обязаны в конечном счете опыту людей, но и потому, что по своей форме они существуют в виде системы чувственно воспринимаемых знаков. С другой стороны, знание не может обойтись без рациональных данных опыта и включения их в результаты и ход интеллектуального развития человечества.

Своеобразной формой сопряжения чувственного и рационального в познании выступает интуиция (лат. intuitis – взгляд, вид) – вид познания, в котором проявляется способность непосредственного постижения истины в результате «озарения», «наития», «прозрения» без опоры на логические обоснования и доказательства.

Основные признаки интуиции: внезапность; неполная осознанность; непосредственный характер возникновения знаний.

Различают следующие виды интуиции:

– интеллектуальная – связана с умственной деятельностью;

– мистическая – связана с жизненными переживаниями, эмоциональным миром человека.

В интуиции четко и ясно осознается лишь результат (вывод, истина), а конкретные процессы, ведущие к нему, остаются за пределами сознания, т. е. коренятся в области бессознательного. Знания, полученные при помощи интуиции, в дальнейшем должны пройти через этап доказательства и обоснования, чтобы стать истиной.

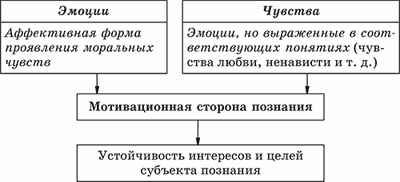

В процессе познания большую роль играют эмоции и чувства человека. Под их воздействием формируется мотивационная сторона познания, выражающаяся в устойчивости интересов и целей познающего субъекта к объекту познания.

Иногда результатом познания становится заблуждение. Это не абсолютный вымысел, а обычно одностороннее отражение объективной реальности субъектом.

Заблуждение – это содержание знания субъекта, не соответствующее реальности объекта, но принимаемое за истину.

Источники заблуждения: погрешности, связанные с переходом от чувственного уровня познания объекта к рациональному; некорректный перенос чужого опыта без учета конкретной проблемной ситуации.

Ложь – это сознательное искажение образа объекта.

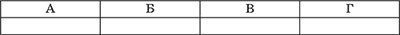

B3. Установите соответствие между формами познания и их сущностью: к каждой позиции данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов).

Источник

Тема 2. Формы познания: чувственное и рациональное, истинное и ложное

Познание имеет два уровня (две стороны) – чувственное познание – осуществляется органами чувств (зрением, слухом, обонянием, осязанием, вкусом) и рациональное познание – присуще только человеку, является более сложным способом отражения действительности, который осуществляется посредством мышления.

По-разному рассматривается вопрос о месте чувственного и рационального познания. Существуют прямо противоположные точки зрения.

Эмпиризм (от гр. emperia – опыт) – единственным источником всех наших знаний является чувственный опыт.

Рационализм (от лат. ratio – разум, рассудок) – наши знания могут быть получены только с помощью ума, без опоры на чувства.

Очевидно, что нельзя противопоставлять чувственное и рациональное в познании, две ступени познания проявляются как единый процесс. Различие же между ними не временное, а качественное: первая ступень низшая, вторая – высшая.

Знание является единством чувственного и рационального познания действительности . Вне чувственного представления у человека нет никакого реального знания. Например, многие понятия современной науки весьма абстрактны, и все же они не свободны от чувственного содержания. Не только потому, что своим происхождением эти понятия обязаны в конечном счете опыту людей, но и потому, что по своей форме они существуют в виде системы чувственно воспринимаемых знаков. С другой стороны, знание не может обойтись без рациональных данных опыта и включения их в результаты и ход интеллектуального развития человечества.

Своеобразной формой сопряжения чувственного и рационального в познании выступает интуиция (лат. intuitis – взгляд, вид) – вид познания, в котором проявляется способность непосредственного постижения истины в результате «озарения», «наития», «прозрения» без опоры на логические обоснования и доказательства .

Основные признаки интуиции: внезапность ; неполная осознанность; непосредственный характер возникновения знаний.

Различают следующие виды интуиции:

– интеллектуальная – связана с умственной деятельностью;

– мистическая – связана с жизненными переживаниями, эмоциональным миром человека.

В интуиции четко и ясно осознается лишь результат (вывод, истина), а конкретные процессы, ведущие к нему, остаются за пределами сознания, т. е. коренятся в области бессознательного. Знания, полученные при помощи интуиции, в дальнейшем должны пройти через этап доказательства и обоснования, чтобы стать истиной.

В процессе познания большую роль играют эмоции и чувства человека. Под их воздействием формируется мотивационная сторона познания, выражающаяся в устойчивости интересов и целей познающего субъекта к объекту познания.

Иногда результатом познания становится заблуждение. Это не абсолютный вымысел, а обычно одностороннее отражение объективной реальности субъектом.

Заблуждение – это содержание знания субъекта, не соответствующее реальности объекта, но принимаемое за истину.

Источники заблуждения : погрешности, связанные с переходом от чувственного уровня познания объекта к рациональному; некорректный перенос чужого опыта без учета конкретной проблемной ситуации.

Ложь – это сознательное искажение образа объекта.

Образец задания B3. Установите соответствие между формами познания и их сущностью: к каждой позиции данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов). Ответ: 2134.

Источник

Формы познания: чувственное и рациональное, истинное и ложное

В науке выделяется две ступени познания – чувственное, осуществляемое при помощи органов чувств и рациональное, логическое познание, именуемое также абстрактным мышлением.Рассмотрим обстоятельно каждую из ступеней познавательной деятельности.

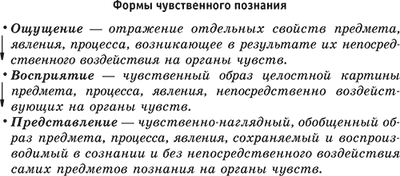

Существует три формы чувственного познания: ощущения, восприятия, представления. Ощущения (отражение отдельных свойств предметов) соответствуют определенным свойствам предметов; восприятия (отражение в сознании человека предметов окружающего мира при их непосредственном воздействии на органы чувств) соответствуют системе свойств предмета (например, с одной стороны, ощущение вкуса яблока, с другой стороны, восприятие вкуса, формы, запаха, цвета яблока в их единстве). Ощущения могут существовать вне восприятия (холод, темнота), но восприятие невозможно без ощущений. Ощущения представляют собой части целостных восприятий. Глядя на стол, мы воспринимаем его как целостную вещь, но в то же время органы чувств информируют нас об отдельных свойствах стола, например, о его окраске.

Как же «работают» ощущения? Между ощущением и самим предметом существует несколько звеньев. Внешние воздействия в рецепторах превращаются из одного вида сигнала в другой, кодируются и посредством нервных сигналов-импульсов передаются в соответствующие мозговые центры, где перекодируются на «язык» мозга, подвергают дальнейшей обработке, взаимодействуя с прошлыми следами.

Восприятия бывают зрительными, слуховыми, осязательными, вкусовыми, обонятельными. Восприятие является результатом совместной деятельности разных органов чувств. Можно выделить следующие свойства восприятия.

Предметность. Мы воспринимаем конкретно что-то или конкретно кого-то.

Целостность. Образы восприятия представляют собой целостные и законченные структуры.

Осмысленность. Предмет осознаётся как конкретный предмет.

Константность— фиксируется постоянство формы, величины, цвета предмета.

Все отмеченные стороны ощущений и восприятий распространяются и на представления.

Третья форма чувственного познания —представление. Главное в представлении — это отсутствие непосредственной связи с отражаемым предметом. Имеет место оторванность от текущей ситуации, обобщенность, усредненность образа. По сравнению с восприятием, в представлении сглаживается специфическое, уникальное, единичное. Включаются в работу память (воспроизведение образов предметов, в данный момент не действующих на человека) и воображение.

Отсутствие непосредственной связи с наличной ситуацией и память позволяют комбинировать образы, их элементы, подключать воображение. Представления позволяют выходить за пределы данного явления, формировать образы будущего и прошлого. Итак, представление— это воспроизведение тех или иных предметов или явлений в условиях отсутствия их непосредственного чувственного восприятия.

В истории происходило деление качеств, которыми обладает предмет, на два вида: первичные (плотность, форма, объём) и вторичные (цвета, звуки и др.). Если первичные качества являются эффектом внутренних взаимодействий, то вторичные представляют собой эффект внешних взаимодействий данной вещи с другими вещами. Качества первого рода называются предметными, качества второго рода —диспозиционными. Ощущения несут информацию о предмете и отражают как предметные, так и диспозиционные качества.

На ощущения и восприятия влияют: эмоциональное состояние человека, его прошлый опыт и др. Поэтому один и тот же цвет может быть связан с различными переживаниями, которые оказывают влияние на ощущения.

Роль чувственного отражения весьма значительна:

— органы чувств являются единственным каналом, который непосредственно связывает человека с внешним миром;

— без органов чувств человек не способен ни к познанию, ни к мышлению;

— потеря части органов чувств осложняет познание, но не перекрывает его возможности;

— органы чувств дают тот минимум информации, который необходим для познания объектов

Познавательные способности человека связаны, прежде всего, с органами чувств. Человеческий организм имеет экстерорецептивную систему, направленную на внешнюю среду (зрение, слух и др.),проприоцептивную (положение тела в пространстве) и интерорецептивную систему, связанную с сигналами о внутреннем физиологическом состоянии организма. Все эти способности объединяются в одну группу и заключены в органах чувств человека.

Развитие органов чувств человека является результатом, с одной стороны, эволюции, с другой —социального развития. С физиологической точки зрения, органы человека несовершенны. Так, термиты ощущают магнитное поле, а змеи ИК-излучение. Но органы чувств сформировались в процессе естественного отбора как результат приспособления организма к условиям внешней среды. Все сколько-либо значимые для организма внешние воздействия находили ответные реакции у этого организма, иначе эти организмы просто бы вымерли. Развившиеся таким путем биологические задатки оказалисьдостаточными, чтобы обеспечить элементарную деятельность человека.

Но человек может расширить диапазон чувствительности. Во-первых, с помощью изготовления и применения разного рода приборов. Во-вторых, практика расширяет сферы чувственного познания. Например, сталевары, приобретающие в практике способность различать десятки оттенков красного, и др.В-третьих, с помощью мышления, которое обладает неограниченными возможностями для познания действительности.

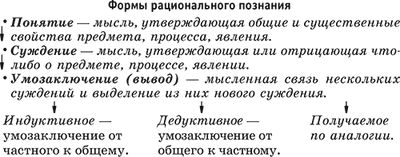

Вторая ступень познания получила название рационального познания или абстрактного мышления. Здесь мы переходим от внешних свойств предметов и явлений к внутренним, устанавливаем сущность предметов, даем их понятие, делаем выводы (умозаключения) о познанном. Примером подобного вывода — умозаключения может служить высказывание: «Все люди смертны, я — человек, следовательно, и я умру, подобно всем людям». Стадиями рационального познания являются: понятие, суждение, умозаключение.

Мышление человека протекает в форме суждений и умозаключений. Суждение — это форма мышления, отражающая объекты действительности в их связях и отношениях. Каждое суждение есть отдельная мысль о чём-либо. Последовательная логическая связь нескольких суждений, необходимая для того, чтобы решить какую-либо мыслительную задачу, понять что-нибудь, найти ответ на вопрос, называется рассуждением. Рассуждение имеет практический смысл лишь тогда, когда оно приводит к определённому выводу, умозаключению. Умозаключение и будет ответом на вопрос, итогом поисков мысли.

Умозаключение — это вывод из нескольких суждений, дающий нам новое знание о предметах и явлениях объективного мира. Умозаключения бывают индуктивные, дедуктивные и по аналогии.

Индуктивное умозаключение — это умозаключение от единичного (частного) к общему. Из суждений о нескольких единичных случаях или о группах их человек делает общий вывод.

Рассуждение, в котором мысль движется в обратном направлении, называют дедукцией, а вывод — дедуктивным. Дедукция есть вывод частного случая из общего положения, переход мысли от общего к менее общему, к частному или единичному. При дедуктивном рассуждении мы, зная общее положение, правило или закон, делаем вывод о частных случаях, хотя их специально и не изучали.

Умозаключение по аналогии — это умозаключение от частного к частному. Сущность умозаключения по аналогии состоит в том, что на основании сходства двух предметов в некоторых отношениях делается вывод о сходстве этих предметов и в других отношениях. Умозаключение по аналогии лежит в основе создания многих гипотез, догадок.

Результаты познавательной деятельности людей фиксируют в форме понятий. Познать предмет — значит, раскрыть его сущность. Понятие — есть отражение существенных признаков предмета. Чтобы эти признаки раскрыть, нужно всесторонне изучить предмет, установить его связи с другими предметами. Понятие о предмете возникает на основе многих суждений и умозаключений о нём.

Понятие как результат обобщения опыта людей является высшим продуктом мозга, высшей ступенью познания мира.

Каждое новое поколение людей усваивает научные, технические, моральные, эстетические и другие понятия, выработанные обществом в процессе исторического развития.

Усвоить понятие — это значит осознать его содержание, уметь выделять существенные признаки, точно знать его границы (объём), его место среди других понятий с тем, чтобы не путать со сходными понятиями; уметь пользоваться данным понятием в познавательной и практической деятельности.

Интуиция — это способность постижения истины путем прямого ее усмотрения без обоснования с помощью доказательства. Интуитивное «видение» совершается не только случайно и вдруг, но и без явной осознанности путей и средств, приводящих к данному результату. Иногда неосознанным остается и результат, а самой интуиции при таком исходе ее действия уготована лишь участь возможности, не ставшей действительностью. Индивид может вообще не сохранить (или не иметь) никаких воспоминаний о пережитом акте интуиции.

Интуитивной способности человека свойственны: 1) неожиданность решения задачи, 2) неосознанность путей и средств ее решения; 3) непосредственность постижения истины.

Данные признаки отделяют интуицию от близких к ней психических и логических процессов.

Интуиция проявляется и формируется при:

1) основательной профессиональной подготовке человека, глубокого знания проблемы;

2) поисковой ситуации, состояния проблемности;

3) напряженных усилий по решению проблемы или задачи;

4) наличию «подсказки».

Исследователи отмечают, что интуитивная способность образовалась, по-видимому, в результате длительного развития живых организмов вследствие необходимости принимать решения при неполной информации о событиях, и способность интуитивно познавать можно расценивать как вероятностный ответ на вероятностные условия среды.

3.3. Истина, ее критерии. Относительность истины

Целью познания является истина. Под истиной понимается соответствие знания предмету познания. Само понятие «истина» в русском языке неотрывно от понятия «правда». Вл. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» замечает: правда — это истина на деле, истина во благе, честность, неподкупность, справедливость; поступать по правде значит поступать по истине, по справедливости; правдивость, как качество человека или как принадлежность понятия, рассказа, описания; полное согласие слова и дела, истина. Истина — противоположность лжи; все, что верно, подлинно, точно, справедливо, что есть; все, что есть, то истина. Ныне слову этому отвечает и правда, хотя вернее будет понимать под словом «правда» правдивость, справедливость, правосудие, правоту. Истина относится [более] к уму и разуму, а добро или благо к любви, нраву и воле .

Известный ученый А.Д.Александров полагает, что само понятие «правда» охватывает и объективную истину, и моральную правоту. Он убежден, что стремление найти истину, распространить и утвердить ее среди людей оказывается существенным элементом моральной позиции по отношению к людям. Знание истины обогащает человека, позволяет ему лучше ориентироваться в действительности. Поэтому ложь не просто противна истине. Тот, кто лжет, как бы обкрадывает человека, мешает ему понимать происходящее и находить верные пути, стесняет его свободу, налагает на него оковы искаженного взгляда на действительность. Искажение и сокрытие истины всегда служило угнетению. Неуважение к истине, безразличие к ней выражает неуважение, безразличие к людям; надо совершенно презирать людей, чтобы с апломбом вещать им, не заботясь об истине.

Философ М.М.Рубинштейн обращал внимание на освободительный характер истины: каждая познанная истина, подчеркивал он, означает новый раскрытый простор для действия; предвидя будущее и объединяя его со своими принципами, человек не только ждет будущего, но он способен и творить его; истина — жизнесозидательна, ложь жизнеразрушителъна.

Нацеленность истины на практику, праксеологический аспект истины специально рассматривается в ряде работ по теории познания. Содержательной в этом плане является книга Б. И. Липского «Практическая природа истины» (Л., 1988). Он указывает на то, что истина есть характеристика определенного отношения между идеей и предметом и поэтому должна включать в себя как объективное знание о свойствах предмета, так и субъективное понимание возможностей его практического употребления. Человек, располагающий истиной, пишет он, должен иметь четкое представление не только о свойствах данного предмета, но и возможностях его практического использования. Практика удостоверяет истину лишь для того, чтобы эта удостоверенная истина могла служить дальнейшему развитию практики. Отсюда — определение понятия истины Липским: истина есть содержание человеческого сознания, соответствующее объективной реальности и выступающее теоретической основой ее преобразования для достижения субъективной цели.

Свойством истины является объективность, то есть соответствие реальному объекту, независимо от воли и желания познающего субъекта, то есть человека.

В тоже время человеческая истина всегда относительна – то есть это знание неполное, за пределами познанного, всегда остается неизведанное, пока не открытое людьми. Всякий познаваемый объект является сложнее, многограннее, чем то, что мы о нем знаем. И важным свойством истины является процессуальность, то есть бесконечность познания, накопления знаний о мире.

В тоже время, знание о каком-то объекте действительности может быть полным и исчерпывающим. Такое знание обозначается как абсолютная истина. Абсолютная и относительная истины служат моментами истины объективной.

Ученые отмечают также конкретность истины, то есть определение знания об объектах конкретными условиями места, времени, обстоятельств.

Истина всегда противопоставляется заблуждению, то есть знанию ложному, не соответствующему своему предмету. В ходе развития познания истина и заблуждения могут перетекать друг в друга. Например, в период Средневековья, заблуждением считалась мысль о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Не зря говорится: «Всякая истина рождается как ересь, а умирает, как предрассудок».

Человечество веками занимал вопрос: «А как различить истину и заблуждение?» Это вопрос о критериях истины. Разные мыслители усматривали критерии истины в разном. Одни считали таковыми чувственный опыт, другие – соответствие представлениям большинства людей, договоренностям между учеными, мнению авторитетов, третьи – соответствие божественным заповедям. Универсальным критерием истины признана практика, вовлеченность познаваемого объекта в деятельность человека. К примеру, в научном познании, именно эксперименты служат наиболее весомыми доказательствами истинности гипотезы, предположения.

В ходе практической деятельности человечество вырабатывает и иные, частные критерии установления истинности знания. К примеру: очевидность, здравый смысл, логическая правильность.

Виды человеческих знаний

Ученые-обществоведы разделяют множество видов человеческих знаний, каждый из которых добавляет свой вклад в постижение истины. Обыденное (житейское) знание формируется у людей в ходе повседневной жизни и деятельности. К примеру, мы узнаем о том, что надо растирать щеки снегом в морозный день, чтобы не отморозить лицо, держать в тепле ноги, не пить на ночь крепкий чай или кофе. Это и есть примеры обыденного знания.

Особым видом знания является народная мудрость – накопленный и выкристаллизованный временем опыт жизнедеятельности народа. Народная мудрость находит свое отражение в пословицах, поговорках, притчах, сказках, песнях. Примерами народной мудрости могут служить высказывания «Видит око далеко, а думка еще дальше», «Ум любит простор. Ум городьбой не обгородишь», «Одно дело делай, а другого не порть» и т.д.

Важны для человека научные знания, нашедшие свое отображение в сформулированных учеными законах развития природы и общества. Научные знания отличает стройность, аргументированность, доказательность. Каждый из предметов школьной программы знакомит вас с началами научных знаний по своей области. К примеру, историки опираются на полученные ими на основе исследований данные о жизни народов в прошлом. Долгое время историки полагали, что в древней Руси был невысокий уровень образованности. Но благодаря находкам берестяных грамот при раскопках Изборска, Пскова, Новгорода, Старой Ладоги выяснилось, что практически все население древнерусских городов умело читать и писать. Многие годы, доверяя письменным источникам (летописям) ученые писали о более чем 220 городах домонгольской Руси. Но в ходе археологических раскопок было найдено не более 74 городских центров.

Выделяют ученые и так называемые паранаучные знания. Это знания, приобретаемые нами из гороскопов, предсказаний экстрасенсов, астрологов.

Мифологические (религиозные) знания – также один из видов человеческих знаний. Мы уже рассказывали в предыдущем параграфе о мифах, повествующих о создании людей. Миф в образной форме фиксирует представления людей о мире, сверхестественном, человеке.

Таков далеко не полный перечень видов и форм человеческого знания, формирующих у людей картину мира, в котором они живут.

Источник