Физиология эмоций

Мы не ставим себе целью дать обзор всех изученных в настоящее время физиологических сдвигов, сопровождающих эмоции человека и высших животных. Такие обзоры нетрудно найти в литературе (см. например, Д. Б. Линдсли [1960]). Мы остановимся только на изменении тех физиологических функций, динамика и механизмы которых стали более ясны благодаря информационной теории эмоций.

Влияние эмоций на сердце

Закономерности сердечно-сосудистых сдвигов, сопровождающих эмоционально окрашенные реакции человека и животных, могут быть понятны только в том случае, если мы будем рассматривать эти сдвиги в качестве вегетативных компонентов целостных поведенческих актов. Регистрация артериального давления при стимуляции различных структур гипоталамуса у кроликов показала, что каждой поведенческой реакции животного соответствует свой характерный тип изменения давления в сонной артерии. Ориентировочно-поисковое поведение сопровождается медленным нарастанием давления с большим латентным периодом после начала стимуляции. Короткий латентный период, за которым следует крутой подъем артериального давления, характерен для агрессивно-оборонительных реакций, а снижение давления соответствует состоянию общего угнетения подопытного животного, поведению пассивно-оборонительного типа [Козловская, Вальдман, 1972].

Наблюдения такого рода послужили основанием рассматривать изменения функций сердечно-сосудистой системы при эмоциях в качестве энергетического обеспечения предстоящей или наличной двигательной активности. Однако свести приспособительное значение эмоций к вегетативно-энергетическому «обслуживанию» работающих мышц не представляется возможным. Выраженные изменения вегетативных функций наблюдаются и при тех видах двигательной активности, которые не сопровождаются вовлечением нервного аппарата эмоций. Более того, вегетативные сдвиги при эмоциях, как правило, носят избыточный характер, явно превосходят реальные энергетические траты. Предстоящее ответственное соревнование вызывает у спортсменов более сильные вегетативные и гормональные сдвиги, чем тренировочные упражнения с физической нагрузкой, превосходящей те усилия, которые спортсмен развивает во время соревнований. В состоянии непосредственной готовности к физическому напряжению минутный объем крови возрастает у ватерполистов на 66%, а у стрелков на 22% по сравнению с фоном. Ситуация соревнований повышает минутный объем соответственно до 85 и 74% [Дашкевич, 1970].

Можно зарегистрировать сильнейшие вегетативные сдвиги при эмоциональном напряжении, вообще не связанном с физическими усилиями. У переводчиков-синхронистов частота сердечных сокращений подчас достигает 160 уд./мин, в то время как значительная физическая нагрузка (60 подскоков за 30 с) вызывает у тех же лиц учащение пульса, не превышающее 145 уд./мин [Каримова, 1968]. Чувствительным показателем эмоционального напряжения служит амплитуда зубца Т электрокардиограммы, изменения которой меньше зависят от физической нагрузки, чем частота пульса [Фролов, Свиридов, 1974; Русалова, 1979]. По мнению Панча и Кинга, эти изменения преимущественно отражают симпатическое влияние на сердце, в то время как частота сердцебиений регулируется активностью двух отделов вегетативной нервной системы [Punch, King, 1976].

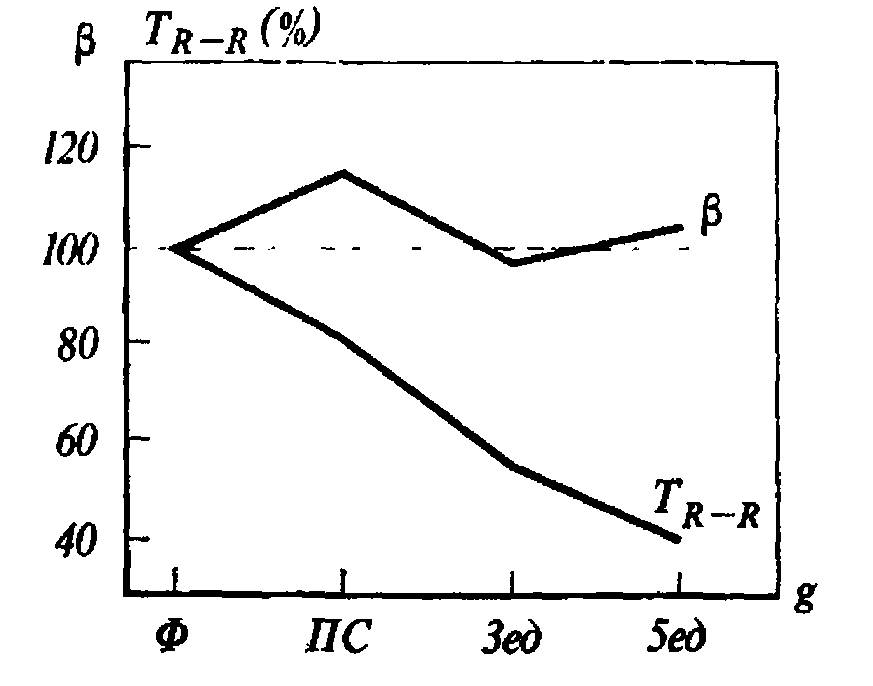

Рис. 13. Изменения показателя β и интервала R — R ЭКГ в фоне (Ф), в предстартовом состоянии (ПС) и при действии ускорения 3 и 5 единиц (по М. В. Фролову и Е. П. Свиридову)

На рис. 13 представлены изменения величины β, полученной при аппроксимации нисходящего участка зубца Т колоколообразной кривой (см. Фролов и Свиридов [1974]), до начала тренировки на центрифуге, непосредственно перед экспериментом и при ускорении, равном 3 и 5 единиц. Для сравнения на том же рисунке представлены изменения величины интервала R—R также в процентах к исходному фону. В момент предстартового состояния показатель β заметно возрастает, а в дальнейшем при перегрузках 3 и 5 ед. меняется мало. Частота пульса монотонно увеличивается на протяжении всего эксперимента. Эти данные свидетельствуют о том, что амплитуда зубца Т может служить показателем эмоционального напряжения даже в условиях действия перегрузок (разумеется, в определенных пределах), когда частота сердцебиений перестает быть индикатором одной лишь степени эмоционального напряжения субъекта. Феноменология вегетативных сдвигов при эмоциональных реакциях высших животных и человека менее всего походит на массивное, генерализованное энергетическое обеспечение борьбы или убегания, как это представлялось исследователям прошлого — начала нашего столетия. Во многих случаях мы обнаруживаем зависимость вегетативных сдвигов от чрезвычайно тонких интеллектуальных операций, совершающихся в голов ном мозге.

Например, степень эмоционального напряжения у человека, которому предстоит выполнение опасного задания, зависит от субъективной оценки меры опасности путем сопоставления известного субъекту общего количества операций такого рода с количеством операций, закончившихся неблагоприятно [Янкелевич, 1965]. Вегетативные сдвиги минимальны при первых в жизни парашютных прыжках и у мастеров парашютного спорта, однако причины этих двух явлений различны. Совершая первый прыжок, человек еще не осознает реальную меру опасности и силу возникающих при этом ощущений. Во втором случае опыт мастера гарантирует ему благополучное завершение прыжка. Согласно информационной теории эмоций и в первом, и во втором случае отсутствует дефицит прагматической информации, причем у новичка он связан с отсутствием прогноза, а у мастера — с достаточностью информации, необходимой для эффективных действий.

Даже в обычном горизонтальном полете на самолете-истребителе без каких-либо явных признаков физических нагрузок, частота сердечных сокращений пилота, выполняющего ответственное задание, возрастает до 90 ударов в минуту, при переходе звукового барьера — до 100, а во время дозаправки самолета в воздухе составляет примерно 115 ударов в минуту при норме 65-70 ударов. Объективные симптомы эмоционального напряжения становятся еще более очевидными при наличии каких-либо осложнений в ходе полета. В момент инцидента с лунным модулем американского космического корабля «Аполлон-10» частота пульса у астронавта Сернана увеличилась вдвое и достигла 129 ударов в минуту. Аналогичные изменения были зарегистрированы в электрокардиограмме и у членов экипажа «Аполлон-13» при неисправностях в системе энергопитания. Чувство ответственности, стремление к достижению социально значимых целей развиты у человека так сильно, что приводят к эмоциональному напряжению даже в тех ситуациях, где благополучию и жизни оператора непосредственно ничто не угрожает. Во время спуска «Лунохода» с посадочной площадки и в самом начале его вождения по Луне частота пульса у членов наземного экипажа достигла 130-135 ударов в минуту, а задержки дыхания- 15-20 секунд.

Многочисленными исследованиями показано, что ориентировочно-исследовательская реакция, в основе которой лежит тенденция продолжить контакт с внешним стимулом, уточнить его физические характеристики и значение для субъекта (рефлекс «что такое?» по Павлову), сопровождается урежением сердцебиений. Ориентировочно-оборонительная реакция с характерной для нее готовностью превентивно оборвать контакт с новым стимулом («рефлекс биологической осторожности» по терминологии Павлова), напротив, учащает ритм сердцебиений [Lacey, Kagan, Lacey, Moss, 1963]. Исследовательский или оборонительный тип реакции с характерными для них вегетативными компонентами зависит не только от степени новизны и других параметров стимула, но и от индивидуальных особенностей субъекта. Например, тревожный субъект отвечает на нейтральный сигнал в ряду эмоционально окрашенных как на эмоционально отрицательный- учащением сердцебиений вместо их урежения [Hare, 1973].

В первой главе мы привели свои собственные и литературные данные, свидетельствующие о том, что изменения частоты сердцебиений, вне зависимости от того, идет ли речь об их урежении или учащении, зависят от силы потребности (мотивации) и падения (прироста) вероятности удовлетворения этой потребности в данный момент. Изменения деятельности сердца служат наиболее надежным объективным показателем степени эмоционального напряжения у человека по сравнению со всеми другими вегетативными функциями и при наличии двух условий: 1) если мы имеем дело с достаточно выраженным эмоциональным напряжением; 2) если это состояние не сопровождается физической нагрузкой. Но и в последнем случае вегетативные сдвиги при эмоциях явно превосходят энергетические траты организма, демонстрируя частный пример компенсаторной функции эмоций. Факты показывают, что эмоциональное напряжение возникает в ситуации прагматической неопределенности, когда неясны характер, объем и продолжительность предстоящих действий. В такой ситуации изменения вегетативных функций организма невозможно точно приурочить к двигательной активности. По-видимому, процесс длительной эволюции продемонстрировал целесообразность превентивно избыточной мобилизации вегетативно-энергетических ресурсов в тех случаях, когда прогноз объема предстоящих двигательных усилий затруднен. Эта целесообразность и была закреплена естественным отбором.

В какой мере отражаются на деятельности сердца не только степень (величина) эмоционального возбуждения, но и его «знак» — положительная или отрицательная окраска?

Е. Бовард [Bovard, 1961, 1962] полагал, что положительные эмоции связаны с активацией структур переднего и латерального гипоталамуса, сопровождающейся на периферии сдвигами парасимпатического характера. Отрицательные эмоции, напротив, связаны с задними и медиальными отделами гипоталамуса и проявляются симпатическими эффектами. Эти две системы находятся в реципрокных отношениях, баланс между ними закреплен генетически и регулируется ядрами миндалевидного комплекса.

Однако уже Гелльгорн [1948] показал, что возникновение эмоций, как правило, приводит к одновременному возбуждению и симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, которые часто оказываются синергистами. Одна и та же эмоциональная реакция нередко проявляется таким «симпатическим» сдвигом, как учащение сердцебиений и таким «парасимпатическим», как нарастание электрического сопротивления кожи. Взаимодействие симпатических и парасимпатических эффектов осложняется динамическим сосуществованием двух тенденций, одна из которых направлена на вегетативно-энергетическое обеспечение данной эмоциональной реакции, а вторая — на сохранение и восстановление гомеостатических констант [Gellhorn, 1960]. Пользуясь языком современной теории регулирования, можно сказать, что сдвиги вегетативных функций при эмоциях представляют комбинированную систему управления, где самоорганизующаяся часть, основанная на принципе отрицательной обратной связи, обеспечивает защитно-компенсаторную коррекцию фило- и онтогенетически детерминированной программы [Хаютин, 1967].

Демонстративным примером сложного взаимодействия симпатических и парасимпатических эффектов при эмоционально положительном состоянии может служить динамика сексуального возбуждения у человека. Хотя в картине начальной стадии возбуждения наблюдаются симпатические сдвиги (подъем кровяного давления), на этой стадии преобладает активация парасимпатической системы. После интермиссии симпатические эффекты тахикардии и гипервентиляции приобретают доминирующий характер. «Симпатический пик» сменяется фазой парасимпатической гиперкомпенсации. Признаки одновременного нарастания активности двух отделов вегетативной нервной системы встречаются гораздо чаще, чем реципрокные отношения, а моменты относительного преобладания одного из отделов отнюдь не означают полного доминирования. Хотя динамика вегетативных сдвигов в определенной мере зависит от двигательной активности, эти сдвиги не могут быть сведены к вегетативному «аккомпанементу» моторики. Высокая степень эмоционального возбуждения одного из сексуальных партнеров может вызвать сильнейший сдвиг вегетатики (учащение сердцебиений до 170 уд./мин) у второго партнера в отсутствии движений. Таким образом, динамика вегетативных сдвигов при сексуальном возбуждении имеет сложную внутреннюю структуру, непосредственно не коррелирующую с двигательной активностью субъекта.

И веселье, и грусть сопровождаются у человека активацией симпатического отдела, причем для грусти более характерны сдвиги сердечно-сосудистой системы, а для веселья — изменения дыхания. Симптомы возбуждения симпатического отдела в виде учащения пульса, повышения кровяного давления и температуры, уменьшения слюноотделения и электрического сопротивления кожи характерны для многих отрицательных эмоций. Вместе с тем в структуре этих реакций обнаруживаются признаки активации парасимпатического отдела. Степень участия симпатических и парасимпатических влияний зависит от характера данной отрицательной эмоции. Активно оборонительные агрессивные реакции обезьян сопровождаются учащением сердцебиений, пассивно оборонительные — брадикардией [Джелиев, Лагутина, Фуфачева, 1963]. Аналогично влияние эмоций и на сердце человека: агрессивные, равно как и положительные по своей окраске реакции реализуются на фоне учащения пульса, состояния пассивности и депрессии имеют тенденцию к урежению сердцебиений [Theorell, Blunk, Wolf, 1974].

Итак, анализ литературных данных приводит нас к выводу о том, что симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы вовлекаются в реализацию как отрицательных, так и положительных эмоциональных состояний. Любая эмоциональная реакция характеризуется своим типом взаимодействия симпатических и парасимпатических влияний. В каждом конкретном случае возникновения эмоционального напряжения складывается именно та комбинация симпатических и парасимпатических влияний, которая оказалась наиболее целесообразной и была закреплена естественным отбором. Так называемая «саморегуляция» сердечно-сосудистой системы имеет лишь подсобное значение ограничителя слишком больших отклонений в процессе эмоциональной мобилизации вегетативно-энергетических ресурсов организма.

На рис. 14 мы попытались схематически изобразить динамику активации симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы по мере роста положительного и отрицательного эмоционального напряжения. В основу схемы положена классификация базальных эмоциональных состояний, о которой мы будем говорить в последней главе. Нам было важно подчеркнуть, что в процессе реализации эмоций можно встретить и синергизм и реципрокность симпатических и парасимпатических влияний на вегетативные функции организма. Мы сознаем, что схема груба и требует дальнейших уточнений.

Источник

4. Физиология эмоций

Одним из проявлений высшей нервной деятельности человека являются эмоции. Они представляются собой реакции организма на воздействие внешних и внутренних раздражителей, имеющие ярко выраженную субъективную окраску и охватывающие все виды чувствительности.

Эмоция (от лат. «emovere» – возбуждать, волновать) – особая форма психического отражения, которая в форме непосредственного переживания отражает не объективное явление, а субъективное к нему отношение.

Эмоции (например, гнев, страх, радость) принято отличать от общих ощущений (таких, например, как голод, жажда). Возникновение общих ощущений связано с возбуждением определенных рецепторов, а эмоции не имеют собственных рецептивных полей. Такие субъективные переживания, как страх или гнев трудно связать с определёнными рецепторами, поэтому они обозначаются не как ощущения, а как эмоции. Другая причина, по которой эмоции противопоставляются общим ощущениям, состоит в их нерегулярном, спонтанном возникновении.

Но эмоции и общие ощущения возникают в составе мотивации как отражение состояния внутренней среды, поэтому их разделение достаточно условно. Следует также заметить, что не все субъективные переживания относятся к эмоциям.

По классификации эмоциональных явлений А.Н.Леонтьева, различают следующие виды эмоциональных процессов: аффекты, собственно эмоции и предметные чувства.

Аффекты – это сильные и относительно кратковременные эмоциональные переживания, сопровождающиеся резко выраженными вегетативными и соматическими проявлениями. Отличительной особенностью аффектов является то, что они проявляются в ответ на уже фактически возникшую ситуацию.

Собственно эмоции – длительные состояния, иногда лишь слабо проявляющееся во внешнем поведении. Они выражают оценочное личностное отношение к складывающейся или возможной ситуации, поэтому способны, в отличие от аффектов, предвосхищать ситуации и события, которые реально еще не наступили. Собственно эмоции возникают на основе представлений о пережитых или воображаемых ситуациях.

Предметные чувства возникают как специфическое обобщение эмоций и связаны с представлением или идеей о некотором объекте, конкретном или отвлеченном (например, чувство любви к человеку, к родине, чувство ненависти к врагу). Предметные чувства выражают устойчивые эмоциональные отношения.

По критерию длительности эмоциональных проявлений выделяют, во-первых, эмоциональный фон (или эмоциональное состояние), во-вторых, эмоциональное реагирование. Указанные два класса эмоциональных явлений подчиняются разным закономерностям. Эмоциональное состояние в большей степени отражает общее отношение человека к окружающей ситуации, к себе самому и связано с его личностными характеристиками, а эмоциональное реагирование – это кратковременный эмоциональный ответ на то или иное воздействие, имеющий ситуационный характер.

Исследователи, отвечая на вопрос о том, какую роль играют эмоции в жизнедеятельности живых существ, выделяют следующие функции эмоций: отражательную (оценочную), побуждающую, подкрепляющую, переключательную, коммуникативную.

Отражательная, или оценочная функция выражается в обобщенной оценке событий, что позволяет оценить полезность или вредность воздействующих на организм факторов и реагировать прежде, чем будет определена локализация вредного воздействия. Приспособительная роль этого механизма заключается в немедленной реакции на внезапное воздействие внешнего раздражителя, поскольку эмоциональное состояние мгновенно вызывает ярко выраженное переживание определенной окраски. Это приводит к моментальной мобилизации всех систем организма для ответной реакции, характер которой зависит от того, сигналом полезного или вредного воздействия на организм служит данный раздражитель.

Для разных эмоций оценочная функция свойственна в неодинаковой степени. Она более выражена для таких переживаний, как гнев, ненависть, стыд, и менее характерна для удовольствия, радости, скуки и страдания, так как не всегда удается определить их причины.

Побуждающая функция связана с тем, что эмоции побуждают организм к поиску решения задачи или удовлетворения потребностей. Эмоциональное переживание содержит образ предмета удовлетворения потребности и пристрастное отношение к нему, что и побуждает человека к действию.

Подкрепляющая функция отражает участие эмоций в процессах обучения и накопления опыта. Возникающие в результате взаимодействия со средой положительные эмоции способствуют накоплению полезных навыков и действий, а отрицательные эмоции заставляют уклоняться от вредных факторов.

Переключательная функция особенно ярко обнаруживается при конкуренции мотивов, в результате которой определяется доминирующая потребность. Наиболее ярко эта функция проявляется в экстремальных ситуациях, когда мобилизуются резервные возможности организма и его физиологическая активность переключается на аварийный режим.

Коммуникативная функция позволяет человеку передавать свои переживания другим людям; проявляется в словах, интонациях, мимике, жестах, позах, движениях, которые являются средством сообщения эмоций.

Физиологическое выражение эмоций

Состояние эмоционального напряжения сопровождается существенными изменениями функций ряда органов и систем, охватывающими организм. Эти изменения функций бывают столь интенсивными, что представляются подлинной «вегетативной бурей». Однако в этой «буре» есть определенный порядок. Эмоции вовлекают в усиленную деятельность лишь те органы и системы, которые обеспечивают лучшее взаимодействие организма с окружающей средой. Возникает резкое возбуждение симпатической части вегетативной нервной системы. В кровь поступает значительное количество адреналина, усиливается работа сердца и повышается артериальное давление, растет газообмен, расширяются бронхи, увеличивается интенсивность окислительных и энергетических процессов в организме.

Резко изменяется характер деятельности скелетных мышц. Если в обычных условиях отдельные группы мышечных волокон включаются в работу поочередно, то в состоянии эмоционального напряжения они могут включаться одновременно. Кроме того, блокируются процессы, тормозящие мышечную деятельность при утомлении. Нечто подобное происходит в других системах организма, благодаря чему эмоциональное возбуждение мгновенно мобилизует все имеющиеся у организма резервы.

Одновременно угнетаются реакции и функции организма, которые в данный момент не являются жизненно необходимыми. В частности, тормозятся функции, связанные с процессами накопления, ассимиляции энергии, возрастают процессы диссимиляции, предоставляя организму необходимые энергетические ресурсы.

При проявлении эмоций изменяется субъективное состояние человека. Более тонко работает интеллектуальная сфера, память, особенно четко воспринимаются воздействия окружающей среды.

При всем многообразии проявлений эмоций в них можно выделить три основных компонента – соматический, вегетативный и субъективное переживание.

Соматический, или двигательный компонент формирует внешнее выражение эмоций, которое проявляется в двигательных реакциях (мимике, жестах, позах) и в уровне тонического напряжения мышц. Эти реакции настолько информативны, что рассматриваются как один из каналов коммуникативной функции, который не утратил своей значимости и для человека, обладающего вербальной коммуникацией. Вместе с тем данные проявления в наибольшей степени подвержены произвольному контролю. Для большинства людей не представляет больших трудностей подавить (или наоборот – имитировать) те или иные двигательные проявления. С большим трудом поддается контролю и коррекции речевой компонент (тембр, громкость, скорость и, тем более, смысловая составляющая речи). Голос человека является одним из наиболее чувствительных индикаторов эмоционального состояния. Во многих случаях внешнее выражение эмоций определяется социальными стереотипами поведения.

Вегетативный, или висцеральный компонент обусловлен изменениями активности симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, что обеспечивает готовность всех внутренних органов к предстоящей реакции организма. Вегетативные проявления эмоции весьма разнообразны: изменение электрического сопротивления кожи, частоты сердечных сокращений, кровяного давления, температуры кожи, гормонального и химического состава крови, расширение и сужение сосудов и другие реакции. Эти изменения вторично влияют на состояние психики. Вегетативный компонент характеризуется низкой управляемостью и практически не поддается контролю сознания.

Субъективные переживания – компонент, объективная оценка которого наиболее затруднительна, но для человека она в то же время и наиболее существенна. Это стержневая основа описываемого явления. Будучи по своему генезу первичным или вторичным звеном, причиной или следствием, субъективные переживания представляют высший уровень комплексной реакции человека. Вместе с тем этот компонент без специального обучения плохо поддается контролю и управлению.

Периферическая теория Джеймса–Ланге утверждает, что эмоции являются вторичным явлением, отражением изменений, происходящих во внутренних органах и скелетных мышцах. После восприятия события, вызвавшего эмоцию, человек переживает эту эмоцию как ощущение физиологических изменений в собственном организме, т.е. физические ощущения и есть сама эмоция. Джеймс утверждал, что мы грустим, потому что плачем, сердимся, потому что наносим удар, боимся, потому что дрожим. Ошибочность теории Джеймса–Ланге состоит в том, она сводит эмоции лишь к определенным вегетативным или соматическим изменениям на периферии и не учитывает роль центральных нервных структур. Кроме того, физиологические сдвиги имеют слишком неспецифический характер и потому сами по себе не могут определять качественное своеобразие и специфику эмоциональных переживаний.

Таламическая теория Кеннона–-Барда в качестве центрального звена, ответственного за переживание эмоций, выделила одно из образований глубоких структур мозга – таламус. Согласно этой теории, при восприятии событий, вызывающих эмоции, нервные импульсы сначала поступают в таламус, где потоки импульсации делятся. Часть из них направляется в кору больших полушарий, где возникает субъективное переживание эмоции. Другая часть поступает в гипоталамус, который отвечает за вегетативные изменения в организме. Таким образом, эта теория выделила как самостоятельное звено субъективное переживание эмоции и соотнесла его с деятельностью коры больших полушарий.

Биологическая теория П.К. Анохина подчеркивает эволюционный приспособительный характер эмоций, их регуляторную функцию в обеспечении поведения и адаптации организма к окружающей среде. В поведении условно можно выделить две основные стадии, которые, чередуясь, составляют основу жизнедеятельности: стадию формирования потребностей и стадию их удовлетворения. Каждая из стадий сопровождается своими эмоциональными переживаниями: первая – в основном негативной окраски, вторая, напротив, позитивной. Как правило, любая неудовлетворенная потребность сопровождается отрицательными эмоциями, а удовлетворение потребности вызывает положительные эмоции. С точки зрения П.К. Анохина, эти эмоции могут возникать не только при удовлетворении потребностей, но и при достижении какой-либо социальной цели, если результат деятельности отвечает планам, запросам, притязаниям личности. Если же наблюдается рассогласование между ожидаемым и реальным результатом, то возникающие в этой ситуации отрицательные эмоции побуждают человека к поиску более эффективных путей для достижения целей.

Информационная теория эмоций П.В. Симонова вводит в круг анализируемых явлений понятие информации. Эмоции тесно связаны с информацией, которую мы получаем из окружающего мира. Обычно эмоции возникают из-за неожиданного события, к которому человек не был готов. В то же время эмоция не возникает, если мы встречаем ситуацию с достаточным запасом нужных сведений. Отрицательные эмоции возникают чаще всего из-за неприятной информации и, особенно, при недостаточной информации; положительные – при получении достаточной информации, особенно когда она оказывается лучше ожидаемой.

С точки зрения П.В.Симонова, эмоция – это отражение мозгом человека и животных какой-то актуальной потребности (ее качества и величины), а также вероятности (возможности) ее удовлетворения, которую мозг оценивает на основе генетического и раннее приобретенного индивидуального опыта.

Любая эмоция, возникающая на основе той или иной потребности, как правило, сопровождается возникновением отрицательных эмоций; процесс удовлетворения потребностей сопровождается положительными эмоциями. Положительная эмоция удерживается недолго, так как удовлетворение потребности приводит к ее угасанию. Для удовлетворения потребностей организм нуждается в информации, которую он будет использовать в построении поведения. Исходя из этого, П.В. Симонов определяет эмоцию как отражение мозгом величины потребности и вероятности ее удовлетворения. Эмоция возникает тогда, когда появляется рассогласование между тем, что необходимо знать для удовлетворения потребностей и тем, что на самом деле известно.

Возникновение эмоций выражается в следующей структурной формуле:

где Э – эмоция, ее степень, качество и знак; П – сила и качество актуальной потребности; (Ин – Ис) – оценка вероятности удовлетворения потребности на основе врожденного и онтогенетического опыта (дефицит информации); Ин – информация о средствах и времени, прогностически необходимых для удовлетворения потребности; Ис – информация о существующих средствах и времени, которыми реально располагает субъект в данной ситуации, т.е. информация, существующая в данный момент.

Положительные эмоции возникают в ситуации избытка прагматической информации по сравнению с раннее существующим прогнозом (при «мгновенном срезе») или в ситуации возрастания вероятности достижения цели (если генез эмоций рассматривать в его динамике). Отрицательные эмоции представляют реакцию на дефицит информации или на падение вероятности достижения цели в процессе деятельности субъекта.

Согласно теории П.В. Симонова многообразие эмоций определяется многообразием потребностей. П.В. Симонов полагает, что функция прогнозирования вероятности удовлетворения потребности поделена между двумя информационными структурами мозга – фронтальными отделами новой коры и гиппокампом. Фронтальная кора ориентирует поведение на высоко вероятные события, в отличие от гиппокампа, реагирующего на сигналы маловероятных событий.

Все вышеперечисленные теории доказывают, что источником эмоций являются определенные структуры центральной нервной системы. Первая наиболее стройная теория – теория о нервном субстрате эмоций – принадлежит Дж. Пейпецу (1937 г.). Он выдвинул гипотезу о существовании единой системы, объединяющей ряд структур мозга и образующей мозговой субстрат для эмоций, которая представляет замкнутую цепь и включает: гипоталамус – передневентральное ядро таламуса – поясную извилину – гиппокамп – мамиллярные ядра гипоталамуса. Эта система получила название круга Пейпеца. Позднее, учитывая, что поясная извилина как бы окаймляет основание переднего мозга, предложено было назвать ее и связанные с ней другие структуры мозга лимбической системой. Источником возбуждения в этой системе является гипоталамус. Сигналы от него следуют в средний мозг и нижележащие отделы для инициации вегетативных и моторных эмоциональных реакций. Одновременно нейроны гипоталамуса через коллатерали посылают сигналы в передневентральное ядро в таламусе. По этому пути возбуждение передается к поясной извилине коры больших полушарий.

Поясная извилина, по Дж. Пейпецу, является субстратом осознанных эмоциональных переживаний и имеет специальные входы для эмоциональных сигналов, подобно тому, как зрительная кора имеет входы для зрительных сигналов. Далее сигнал из поясной извилины через гиппокамп вновь достигает гипоталамуса в области его мамиллярных тел. Так нервная цепь замыкается. Путь от поясной извилины связывает субъективные переживания, возникающие на уровне коры, с сигналами, выходящими из гипоталамуса для висцерального и моторного выражения эмоций.

Однако сегодня гипотеза Дж. Пейпеца приходит в противоречие со многими фактами. Под сомнение ставится роль гиппокампа и таламуса в возникновении эмоций. Из всех структур круга Пейпеца наиболее тесную связь с эмоциональным поведением обнаруживают гипоталамус и поясная извилина.

Современные физиологи рассматривают гипоталамус как исполнительную систему, в которой интегрируются двигательные и вегетативные проявления эмоций. Благодаря гипоталамусу все эмоциональные реакции приобретают конкретную вегетативную окраску, поскольку он является основным регулятором активности нейронов парасимпатической и симпатической нервной системы. В норме положительные эмоции умеренной интенсивности связаны преимущественно с парасимпатическими реакциями. Отрицательные эмоции (особенно при болевых ощущениях) – с симпатическими. При сильном эмоциональном возбуждении нисходящие гипоталамические влияния не ограничиваются одним из отделов вегетативной нервной системы, вследствие чего как симпатические, так и парасимпатические реакции ярко выражены.

Поясная извилина, обладая обширными двусторонними связями со многими подкорковыми структурами, выполняет функцию высшего координатора различных систем мозга, вовлекаемых в эмоциональную реакцию, а также является рецептивной областью эмоциональных переживаний.

Важную роль в обеспечении эмоций играет ретикулярная формация ствола мозга. Особый ее отдел – голубое пятно – имеет отношение к пробуждению эмоций. От голубого пятна к таламусу, гипоталамусу и многим областям коры идут нервные пути, по которым пробудившаяся эмоциональная реакция широко распространяется по всем структурам мозга.

Кроме того, оказалось, что и многие другие структуры мозга, не входящие в состав круга Пейпеца, оказывают сильное влияние на эмоциональное поведение. Среди них особая роль принадлежит миндалине, а также лобной и височной долям коры головного мозга.

Электрическая стимуляция миндалины вызывает эмоции страха, гнева, ярости и редко удовольствия. Миндалина взвешивает конкурирующие эмоции, порожденные конкурирующими потребностями, и тем самым определяет выбор поведения.

Поражение лобных долей коры ведет к глубоким нарушениям эмоциональной сферы: развивается эмоциональная тупость, и растормаживаются низшие эмоции и влечения. Высшие эмоции, связанные с деятельностью, социальными отношениями и творчеством, нарушаются. Наблюдаются изменения в настроении – от эйфории до депрессии, утрата способности к планированию, апатия. При повреждении височных долей мозга изменяется эмоционально-аффективное поведение. Человек становится либо необузданно агрессивным, либо апатичным и безразличным ко всему окружающему. Передняя лимбическая кора контролирует эмоциональные интонации и выразительность речи у человека.

В настоящее время накоплено большое число экспериментальных и клинических данных о роли полушарий головного мозга в регуляции эмоций. Изучение функций левого и правого полушария обнаружило существование эмоциональной асимметрии мозга. Временное выключение левого полушария электросудорожным ударом тока вызывает сдвиг в эмоциональной сфере «правополушарного человека» в сторону отрицательных эмоций. Настроение его ухудшается, он пессимистически оценивает свое положение, жалуется на плохое самочувствие. Выключение таким же способом правого полушария вызывает противоположный эффект – улучшение эмоционального состояния. Правостороннее поражение сочетается с легкомыслием, беспечностью. Эмоциональное состояние благодушия, безответственности, беспечности, возникающее под влиянием алкоголя, связано с его преимущественными воздействиями на правое полушарие мозга.

Распознавание мимики в большей степени связано с функцией правого полушария, оно ухудшается при его поражении. Повреждение височной доли, особенно справа, нарушает опознание эмоциональной интонации речи. При выключении левого полушария независимо от характера эмоции улучшается распознание эмоциональной окраски голоса.

Таким образом, левое полушарие ответственно за восприятие и экспрессию положительных эмоций, а правое – отрицательных.

Успехи в развитии нейрохимии привели к представлению, что возникновение любой эмоции имеет в своей основе активацию различных групп биологически активных веществ в их сложном взаимодействии. Установлена определенная зависимость между модальностью эмоций и нейрохимическими процессами в мозговых структурах. Так, чувство страха связывают с повышением уровня норэпинефрина, а также дефицитом гамма-аминомасляной кислоты и серотонина в миндалевидном комплексе. Агрессия наблюдается при избытке серотонина в латеральном гипоталамусе и недостатке серотонина в лимбической системе. К развитию чувства удовольствия причастны базальные ганглии с участием дофамина, а также такие биологически активные вещества, как эндорфины. Панические атаки, генерализированная тревога, фобии (страхи) отмечаются при дефиците гамма-аминомасляной кислоты и серотонина. С ростом концентрации серотонина в мозге настроение у человека поднимается, а его истощение вызывает состояние депрессии. Один и тот же гормон (медиатор) в зависимости от обстановки может вызывать различные переживания. В частности, и гнев, и эйфория связаны с адреналином.

Было бы очень большим упрощением связывать определенный вид эмоций с каким-либо конкретным медиатором, гормоном или другими биологически активными веществами. По всей видимости, специфичность структур в сочетании с нейрохимической специфичностью, разнообразной афферентацией, мнестическими и эвристическими процессами и порождает множество чувств, переживаний, настроений и других проявлений эмоций. Имеющиеся данные позволяют предположить, что мозг располагает специальной системой, которая, по существу, является биохимическим анализатором эмоций. Этот анализатор, по-видимому, имеет свои рецепторы, он анализирует биохимический состав внутренней среды мозга и интерпретирует его в категориях эмоций и настроения.

Имеется несколько критериев, лежащих в основе классификации эмоций. Во-первых, выделяют эмоции высшие и низшие.

Низшие эмоции, наиболее элементарные, связанные с органическими потребностями животных и человека, подразделяются на два вида:

1) гомеостатические, проявляющиеся в виде беспокойства, поисковой двигательной активности, направленные на поддержание гомеостаза организма и носящие всегда отрицательный характер;

2) инстинктивные, связанные с половым инстинктом, инстинктом самосохранения и другими поведенческими реакциями.

Высшие эмоции возникают только у человека в связи с удовлетворением социальных потребностей (интеллектуальных, моральных, эстетических и др.). Эти более сложные эмоции развиваются на базе сознания и оказывают контролирующее и тормозящее влияние на низшие эмоции.

Эмоции бивалентны – они или положительны, или отрицательны. Положительные эмоции возникают при удовлетворении потребностей и отражают успешность поиска пути для достижения цели. Они определяют такое состояние организма, которое характеризуется активными усилиями, направленными на сохранение и усиление этого состояния. Неудовлетворенные потребности обычно сопровождаются отрицательными эмоциями, которые стимулируют организм к поисковой деятельности. Эти эмоции играют значительную роль при возникновении потребностей защитного характера, в меньшей степени – пищевой мотивации. Положительные эмоции более значимы в таких типах поведения, как исследовательская активность, игровая деятельность, забота о потомстве, т.е. в тех ситуациях, где отказ от деятельности непосредственно не угрожает существованию животного или человека.

Отрицательные эмоции могут быть выражены в двух формах: стенической (греч. sthenos – сила) и астенической. Стенические эмоции (гнев, ярость, страх) побуждают к активной деятельности, мобилизуют силы человека. Астенические эмоции (тоска, ужас, печаль) расслабляют человека, парализуют его силы, т.е. протекают на фоне подавления энергетического потенциала.

В физиологической психологии существует теория дифференциальных эмоций, которая описывает фундаментальные эмоции. К их числу относятся интерес, радость, удивление, горе, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вина. Эта теория постулирует, что:

десять фундаментальных эмоций составляют основную мотивационную систему человеческого существования;

каждая такая эмоция обладает уникальной мотивацией;

разные эмоции (например, радость, печаль, гнев, стыд) характеризуются четкими различиями во внешних выражениях: в мимике, вегетативных реакциях;

эмоции взаимодействуют между собой и способны активировать, усиливать или ослаблять друг друга;

эмоции взаимодействуют с гомеостатическими, перцептивными, познавательными и моторными процессами и оказывают на них влияние.

Каждая фундаментальная эмоция имеет: 1) специфическую внутренне детерминированную основу; 2) характерные мимические или нейромышечные выразительные комплексы; 3) отличающееся от других эмоций субъективное описание.

Взаимодействуя, фундаментальные эмоции формируют довольно устойчивые комплексы (например, тревожность, депрессию, враждебность). Все остальные эмоции являются эмоциональными оттенками.

Также эмоции подразделяют и по степени выражения, к примеру: радость – восхищение – восторг; грусть – печаль – тоска; ярость – ненависть – гнев.

Эмоции и здоровье

Влияние эмоций на здоровье человека отмечали ещё Н.И. Пирогов и И.П. Павлов. Люди, у которых преобладают положительные эмоции, болеют реже и с меньшими осложнениями. Результаты последних исследований позволяют предположить, что эмоциональный настрой влияет на иммунную систему, снижая или повышая сопротивляемость болезням. Например, у человека, длительно испытывающего гнев, больше шансов заболеть ОРЗ или другими инфекционными заболеваниями. Организм становится благоприятной почвой для инфекций, если человек длительно переживает негативную эмоцию или стресс.

Положительные эмоции значительно повышают продуктивность деятельности и активность, предотвращают развитие утомления, непосредственно влияют на качество деятельности. Оказывают влияние на восприятие, мышление и устремления, фильтруют информацию, которую человек получает с помощью чувств, активно вмешиваются в процесс ее последующей обработки.

Эмоции влияют на память. Легче и прочнее запоминается эмоционально окрашенная информация. Русский физиолог И.С. Бериташвили объяснил это следующим образом: при эмоциональном возбуждении древний мозг усиленно влияет на неокортекс, в результате складываются условия для многократного протекания по нейронным кругам запоминаемой информации и ее прочной фиксации в долговременной памяти.

Часто возникающие, накладывающиеся друг на друга отрицательные эмоции могут вызвать нарушение физиологических процессов в организме: изменения в эндокринной и вегетативной системах, психике. Эти нарушения дезорганизуют работу внутренних органов. Общеизвестна связь между сильными эмоциональными переживаниями и развитием сахарного диабета, гипертонии, инфаркта миокарда и т.д. Расстройства эмоциональной сферы выступают на первый план и при неврозах. Трудности с выходом из негативных переживаний ведут к психической и физиологической дезорганизации, формированию невротических симптомов.

Вопросы и задания для самоконтроля.

1. Обоснуйте отличия эмоций от общих ощущений, аффектов, предметных чувств.

2. Определите функции эмоций, их роль в целенаправленном поведении, процессах обучения и накопления опыта.

3. В чем заключаются основные различия эмоций и мотиваций?

4. Рассмотрите физиологическое выражение и содержание структурных компонентов эмоций.

5. Проанализируйте различные теории эмоций, их достоинства и недостатки

6. Опишите возникновение эмоций с позиции информационной теории П.В. Симонова.

7. Назовите основные нервные субстраты эмоций. Дайте объяснение эмоциональной асимметрии мозга.

8. Рассмотрите специфику эмоционального поведения «правополушарного» и «левополушарного» человека.

9. Рассмотрите классификации эмоций. Охарактеризуйте теорию дифференциальных эмоций.

Источник