- II. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ

- Глава 6. Эмоциональная регуляция поведения

- § 3. Физиологические основы эмоций и чувств

- Понятие эмоций. Физиологические основы эмоций и чувств

- Физиологические основы эмоций: понятие, свойства и закономерности. Теория, мотивация и виды эмоций

- Понятия чувств и эмоций

- Виды чувств и эмоций

- Понятие основ эмоций с точки зрения физиологии

- Подкорковые механизмы

- Вегетативная нервная система

- Первая и вторая сигнальные системы

- Динамический стереотип

- Корковые механизмы

- Общие закономерности и принцип работы

- Закономерности чувств и эмоций

- Физиологические основы памяти

- Физиологические основы внимания

- Физиологические основы мотивации

II. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ

Глава 6. Эмоциональная регуляция поведения

§ 3. Физиологические основы эмоций и чувств

Эмоции и чувства связаны с различным функциональным состоянием головного мозга, возбуждением его определенных подкорковых областей и с изменениями в деятельности вегетативной нервной системы. И. П. Павлов отмечал, что эмоции связаны с деятельностью подкорковых образований[1].

Эмоции как генетически обусловленная неспецифическая поведенческая программа определяются комплексом нервных структур, входящих в так называемую лимбическую систему мозга. В эту систему входят наиболее древние части среднего промежуточного и переднего мозга.

Лимбическая система связана с вегетативной нервной системой и ретикулярной формацией (расположенной в стволе головного мозга и обеспечивающей энергетические ресурсы мозговой деятельности).

Импульсы от внешних воздействий поступают в головной мозг двумя потоками. Один из них направляется в соответствующие зоны коры мозга, где смысл и значение этих импульсов осознаются и они расшифровываются в виде ощущений и восприятий.

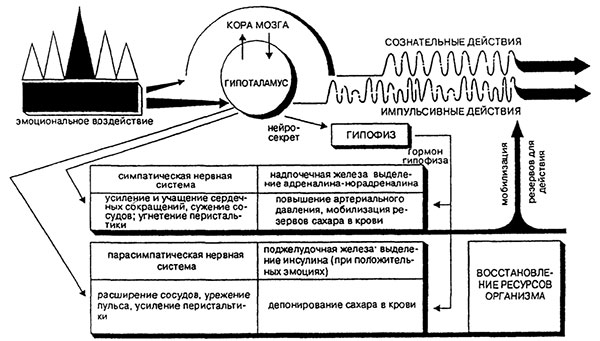

Другой поток приходит в подкорковые образования (гипоталамус и др.), где устанавливается непосредственное отношение этих воздействий к базовым потребностям организма, субъективно переживаемым в виде эмоций (рис. 85).

Эмоции связаны и с деятельностью коры больших полушарий. Предполагается (Р. У. Сперри), что эмоции являются функцией правого полушария мозга.

Левое, доминантное, полушарие контролирует вербальные, логические функции, правое полушарие контролирует чувственно-эмоциональную сферу.

Исследователи мозга обнаружили в области подкорки (в гипоталамусе) особые нервные структуры, являющиеся центрами страдания и удовольствия, агрессии и успокоения. В опытах Дж. Олдза[2] крыса с вживленным в центр удовольствия электродом сначала случайно нажимала на рычаг, который, замыкая электроцепь, вызывал возбуждение этого центра; но после этого она часами не отходила от рычага, делая по нескольку тысяч нажимов, отказываясь от сна и пищи. X. М. Р. Дельгадо обнаружил центры «агрессивности и успокоения». Вживляя электроды в мозг быка, он регулировал радиосигналами агрессивность животного и даже выступал в бое с быком на арене. Разъяренное животное, бросаясь на экспериментатора, останавливалось вблизи от него, как только радиосигнал возбуждал «центр успокоения»[3].

Эмоции и чувства сопровождаются рядом вегетативных явлений: изменениями частоты сокращения сердца, дыхания, тонуса мышц, просвета сосудов (отсюда побледнение или покраснение кожи). Сердце неслучайно считается символом чувств. Еще Гиппократ умел различать до 60 оттенков в работе сердца в зависимости от эмоционального состояния человека. Сильные эмоции вызывают прекращение слюноотделения (сухость во рту), угнетение работы внутренних органов, изменение кровяного давления, мышечной активности.

В состоянии эмоционального возбуждения человек способен на многократное увеличение физических усилий. Иногда физически слабый человек преодолевает препятствия, доступные лишь тренированным спортсменам.

Связь эмоций с изменением деятельности желез внутренней секреции давно была эмпирически установлена и даже использовалась у некоторых народов в судопроизводстве. Так, в Древнем Китае подозреваемый во время судебного разбирательства держал во рту горсть риса. Если после прослушивания он вынимал рис сухим, то считался виновным: сильное эмоциональное напряжение вызывает прекращение деятельности слюнных желез.

У одного из древних индийских племен был обычай: во время судебного процесса подозреваемый очень тихо периодически ударял в гонг так, чтобы удары слышал только судья, но не стоящий сзади народ. И если при внезапном названии предметов, связанных с преступлением, удар в гонг становился сильнее и весь народ его слышал, это являлось доказательством (конечно, весьма сомнительным) виновности подозреваемого.

Современные электронные приборы позволяют точно устанавливать зависимость органических функциональных изменений от эмоциональных состояний. С эмоциональными состояниями соотносятся биотоки мозга (электроэнцефалограмма – ЭЭГ), обертоны голоса (вокалогамма) и многие вегетативные реакции: электропроводность кожи (кожно-гальваническая реакция – КГР), изменение просвета сосудов (плетизмограмма), тонус мышц (миограмма), частота пульса, дыхания, время реакции.

Комплексная аппаратура, регистрирующая эти психосоматические корреляции, называется полиграфом. В некоторых странах он используется в целях расследования преступлений и именуется «детектором лжи» (лайдетектором). Предлагая подозреваемому различные тесты, следователь регистрирует посредством приборов психосоматические реакции: потоотделение (влияющее на электродность кожи), изменение просвета сосудов и т. д. Например, если подозревается, что данный человек совершил кражу в доме Джонсона, то, подключив к нему соответствующие датчики приборов, предлагают прослушать ряд фамилий, среди которых называется фамилия «Джонсон». Если при ее произнесении изменяется эмоциональное состояние подозреваемого, делается вывод о его возможной причастности к преступлению. Этот метод расследования преступления не исключает случайных совпадений. При произнесении фамилии «Джонсон» у подозреваемого действительно могут возникнуть эмоционально обусловленные вегетативные реакции, но совершенно по другим причинам (например, подозреваемый может вспомнить бывшего президента, к которому он относился отрицательно, и т. п.). Данные лайдетектора не могут использоваться как доказательства совершения преступления: они используются лишь для предварительной ориентации следствия.

[1] См.: Павлов И. П. Полн. собр соч. Т. 3. Кн. 3. С. 242–244.

[2] См.: Олдз Дж. Выявление подкрепляющих систем головного мозга методом самораздражения // Механизмы целого мозга. М., 1963.

[3] См.: Делъгадо X. М. Р. Мозг и сознание. М., 1971.

Источник

Понятие эмоций. Физиологические основы эмоций и чувств

Вопросы

Лекция 1.9. Эмоции и чувства

2. Функции эмоций и чувств. Теории возникновения эмоций и чувств.

Все с чем человек сталкивается в повседневной жизни, вызывает у него определенное отношение. Одни объекты и явления вызывают симпатию, другие, наоборот, отвращение. Даже отдельные свойства предметов, такие как – цвет, вкус, запах, не бывают безразличны для человека. Ощущая их, человек может испытать удовольствие или неудовольствие.

Более сложное отношение вызывают к себе жизненные факты. Отношение к ним выражается в таких сложных чувственных переживаниях, как радость, горе, симпатия, пренебрежение, гнев, гордость, стыд, страх. Все эти переживания представляют собой чувства, или эмоции. Таким образом, эмоции (чувства) являются одним из основных механизмов регуляции функционального состояния организма и деятельности человека. В определенном смысле эти понятия синонимичны. Однако, принято считать, что эмоции – более широкое понятие, чем чувства.

Под эмоциями понимают переживания отношений, возникшие в данный момент. Эмоции обычно носят ситуативный и субъективный характер и выражают оценку личностью определенной ситуации, связанной с удовлетворением потребностей человека в данный момент. У человека они проявляются в разнообразных эмоциональных состояниях. Эмоции могут повышать жизнедеятельность человека или понижать ее. Немецкий философ И. Кант делил эмоции на стенические и астенические. Стенические эмоции стимулируют деятельность, увеличивают энергию и напряжение сил человека. И наоборот, когда переживания вызывают своеобразную скованность, пассивность – это астенические эмоции. Эмоции делятся также на положительные и отрицательные, т.е. приятные и неприятные.

Главное отличие эмоций и чувств заключается в том, что эмоции, как правило, несут первичную информацию о недостатке или избытке чего-либо, поэтому они часто бывают неопределенными и недостаточно осознаваемыми. Чувства, напротив, в большинстве случаев предметны и конкретны. Чувства более длительные, чем эмоции. Они отражают устойчивое отношение к каким-либо конкретным объектам (реальным или воображаемым). Человек не может переживать чувства вообще, если они не отнесены к кому-нибудь или чему-нибудь. Например, человек не в состоянии испытывать чувства любви, если у него нет объекта привязанности. Также он не может испытывать чувства ненависти, если у него нет того, что он ненавидит.

Физиологические основы чувств и эмоций. Исследования показывают, что возникновение и проявление эмоций и чувств связано со сложной комплексной работой коры, подкорки и вегетативной нервной системы. Ведущую роль в эмоциях и, особенно, в чувствах выполняет кора больших полушарий головного мозга. И. П. Павлов показал, что она регулирует протекание и выражение эмоций и чувств, держит под контролем все явления, происходящие в теле. Кора оказывает тормозящее влияние на подкорковые центры, управляет ими. В свою очередь подкорка оказывает положительное влияние на кору больших полушарий, выступая в качестве источника их силы. В ней находятся центры, управляющие вегетативной нервной системой и регулирующие работу внутренних органов. Этим определяется тесная связь эмоций и чувств с многообразными изменениями в функциях организма: с деятельностью сердца, кровеносных сосудов, органов дыхания, с изменениями в деятельности скелетных мышц (мимика, пантомимика), желез внешней (слюнные, слезные, потовые) и внутренней секреции.

Электрофизиологические исследования показали огромное значение для эмоциональных состояний особых образований нервной системы. Эмоциональный настрой и эмоциональная ориентировка в окружающей среде в значительной мере определяются функциями таламуса, гипоталамуса и лимбической системы. Специальные эксперименты обнаружили там существование центров положительных и отрицательных эмоций, получивших название центров «наслаждение» и «страдание».

На протекание эмоций и чувств человека влияет вторая сигнальная система. Переживания могут возникнуть не только при непосредственном воздействии предметов, но могут быть вызваны словами. Лишь при деятельности второй сигнальной системы возможно формирование таких сложных чувств человека, как моральные, эстетические, интеллектуальные.

Источник

Физиологические основы эмоций: понятие, свойства и закономерности. Теория, мотивация и виды эмоций

Организм человека – сложнейшая система связей и реакций. Все работает по определенным схемам, которые поражают своей методичностью и многосоставностью. В такие моменты начинаешь гордиться тем, какая сложная цепь взаимодействий приводит к чувству радости или горя. Больше не хочется отрицать какие бы то ни было эмоции, ведь все они приходят не просто так, у всего есть свои причины. Рассмотрим поближе физиологические основы чувств и эмоций и начнем лучше понимать процесс собственного существования.

Понятия чувств и эмоций

Эмоции охватывают человека под воздействием ситуации или каких-либо внешних раздражителей. Они быстро приходят и так же быстро уходят. Они отражают наше субъективное оценочное мышление по отношению к ситуации. К тому же эмоции не всегда осознаются; человек испытывает от них эффект, но не всегда понимает их эффект и характер.

Например, кто-то наговорил вам кучу гадостей. Ваша логичная реакция на это – гнев. О том, как он воспринимается и чем обусловлен, мы узнаем чуть позже. Сейчас сосредоточимся непосредственно на эмоции. Вы испытываете гнев, вам хочется как-то ответить, чем-то защититься – это эмоциональная реакция. Как только раздражитель исчезнет – гнев скоротечно закончится.

Другое дело – чувства. Они порождаются, как правило, комплексом эмоций. Развиваются постепенно, расширяя свое влияние. Чувства при этом, в отличие от эмоций, хорошо осознаются и воспринимаются. Они не являются порождением ситуации, а демонстрируют отношение к объекту или явлению в целом. Во внешний мир они выражаются непосредственно через эмоции.

К примеру, любовь – это чувство. Оно выражается через эмоции, такие как радость, эмоциональное притяжение и т. п. Или, например, чувство враждебности характеризуется ненавистью, брезгливостью и гневом. Все эти эмоции, являясь выражениями чувств, обращены во внешний мир, на объект чувств.

Важный момент! Если у человека присутствует то или иное чувство, то это совсем не значит, что объект этого чувства не будет подвергаться сторонним эмоциям. Можно, например, испытывать раздражение или гнев по отношению к любимому человеку. Это совсем не значит, что чувство любви сменилось враждебностью. Это просто реакция на какие-либо внешние раздражители, которые совершенно не обязательно исходят от объекта, к которому направлена любовь.

Виды чувств и эмоций

Первоначально чувства и эмоции делятся на положительные и отрицательные. Это их качество определяется субъективной оценкой человека.

Далее по своей сущности и принципу воздействия они разделяются на стенические и астенические. Стенические эмоции побуждают человека к активным действиям, усиливают практическую мобилизацию. Это, например, разного рода мотивации, вдохновение и радость. Астенические, наоборот, «парализуют» человека, ослабляют работу нервной системы и расслабляют организм. Это, к примеру, паника или фрустрация.

К слову, некоторые чувства, такие как, например, страх, могут быть как стеническими, так и астеническими. То есть страх может как заставить человека мобилизоваться, действовать, так и парализовать и демобилизовать.

Далее деление происходит на сильные/слабые и кратковременные/долговременные. Такие свойства чувств и эмоций напрямую зависят от субъективного восприятия человека.

Понятие основ эмоций с точки зрения физиологии

Если кратко: физиологические основы эмоций полностью обуславливают процесс чувственного восприятия. Если подробнее, рассмотрим каждый аспект в отдельности и составим целостную картину.

Эмоции обладают рефлекторной сущностью, то есть всегда предполагают наличие раздражителя. Целый механизм сопровождает эмоцию от восприятия до проявления. Эти механизмы называются в психологии физиологическими основами эмоций и чувств. В них задействованы различные системы организма, каждая из которых отвечает за конкретный результат. Фактически все это образует целую отлаженную систему приема и обработки информации. Все почти как в компьютерах.

Подкорковые механизмы

Самым низшим уровнем физиологических основ эмоций и чувств являются подкорковые механизмы. Они отвечают за сами физиологические процессы и инстинкты. Как только в подкорку поступает некий возбудить, тут же начинается соответствующая реакция. Если конкретно: провоцируются различного рода рефлексы, сокращения мышц, определенное эмоциональные состояние.

Вегетативная нервная система

Вегетативная нервная система на основе тех или иных эмоций посылает сигналы-возбудители к органам внутренней секреции. Например, надпочечные железы выделяют адреналин в стрессовых и опасных ситуациях. Выделение адреналина всегда сопровождается такими явлениями, как приток крови к легким, сердцу и конечностям, ускорение свертывания крови, изменение сердечной деятельности, увеличивается выделение сахара в кровь.

Первая и вторая сигнальные системы

Для того чтобы перейти к корковым механизмам, необходимо приблизительное понимание первой и второй сигнальных систем и динамического стереотипа. Начнем с систем.

Первая сигнальная система характеризуется восприятиями и ощущениями. Она развита не только у человека, но и у всех животных. Это, например, визуальные образы, вкусовые напоминания и тактильные ощущения. К примеру, внешность друга, вкус апельсина и прикосновение к горячим углям. Все это воспринимается через первую сигнальную систему.

Вторая сигнальная система – это речь. Она есть только у человека и потому только человеком и воспринимается. По сути, это любая реакция на сказанные слова. Она при этом неразрывно связана с первой сигнальной системой и сама по себе не функционирует.

Пример, мы слышим слово «перец». Само по себе оно ничего не несет, но в соединении со второй сигнальной системой образуется смысл. Мы представляем себе вкус, особенности и внешний вид перца. Вся эта информация, как уже было сказано, воспринимается через первую сигнальную систему и запоминается.

Или еще пример: мы слышим о друге. Воспринимаем речь и перед глазами у нас появляется его внешность, мы помним его голос, походку и т. д. Это взаимодействие двух сигнальных систем. Уже после, на основе этой информации, мы будем испытывать те или иные чувства или эмоции.

Динамический стереотип

Динамические стереотипы – это некие поведенческие наборы. Условные и безусловные рефлексы формируют определенный комплекс. Они образуются при постоянном повторении каких-либо действий. Такие стереотипы достаточно устойчивы и определяют поведение индивида в той или иной ситуации. Иными словами, это что-то вроде привычки.

Если человек в одно и то же время на протяжении длительного периода совершает некие действия, например занимается гимнастикой по утрам на протяжении двух лет, то у него формируется стереотип. Нервная система облегчает работу мозга, запоминая эти действия. Таким образом, происходит меньшая затрата ресурсов мозга, и он освобождается для иной деятельности.

Корковые механизмы

Корковые механизмы контролируют вегетативную нервную систему и подкорковые механизмы. Они являются определяющими в понятии эмоций и их физиологической основы. Эти механизмы считаются главными по отношению к двум последним. Они формируют понятие физиологических основ эмоций и чувств. Именно через кору больших полушарий головного мозга проходит основа высшей нервной деятельности человека.

Корковые механизмы воспринимают информацию от сигнальных систем, преобразуя их в эмоциональный фон. Эмоции, в контексте корковых механизмов, являются результатом перехода и функционирования динамических стереотипов. Поэтому именно в принципе работы динамических стереотипов и заключается основа различных эмоциональных переживаний.

Общие закономерности и принцип работы

Описанная выше система функционирует по особым закономерностям и обладает собственным принципом работы. Рассмотрим более детально.

Сначала внешние или внутренние раздражители воспринимаются первой и второй сигнальными системами. То есть воспринимается какая-либо речь или ощущение. Эта информация передается в кору больших полушарий головного мозга. Ведь мы помним, что именно корковая часть соединяется с сигнальными системами, воспринимая от них возбудители.

Далее сигнал из корковых механизмов передается в подкорку и вегетативную нервную систему. Подкорковые механизмы формируют инстинктивное поведение на раздражитель. То есть начинают работать усложненные безусловные рефлексы. Например, хочется убежать, когда страшно.

Вегетативная же система вызывает соответствующие изменения процессов в организме. Например, отток крови от внутренних органов, выброс адреналина в кровь и т. д. В итоге появляются изменения в физиологии организма, приводя к различным реакциям: напряжение мышц, обостренное восприятие и т. п. Все это служит для помощи инстинктивному поведению. В случае страха, например, мобилизует организм для марш-броска.

Эти изменения после опять передаются в кору головного мозга. Там они контактируют с имеющимися реакциями и выступают основой в проявлении того или иного эмоционального состояния.

Закономерности чувств и эмоций

Для чувств и эмоций существуют некоторые закономерности, которые определяют пути функционирования. Рассмотрим несколько из них.

Всем нам известно, если что-то делать постоянно – это быстро надоедает. Это и есть одна из основных закономерностей чувств. Когда раздражитель постоянно и длительно воздействует на человека, чувство притупляется. Например, после трудовой недели человек испытывает блаженное чувство от отдыха, все ему нравится, и он счастлив. Но если такой отдых продолжается уже вторую неделю, то чувства начинают притупляться. И чем длительнее раздражитель продолжает свое воздействие, тем менее ярко ощущается чувство.

Чувства, вызванные одним раздражителем, автоматически переносятся на весь класс подобных объектов. Теперь всем однородным с вызвавшим эмоцию раздражителем вещам приписывается испытанное чувство. Например, мужчина оказался жестоко обманут одной непорядочной женщиной и теперь испытывает к ней враждебные чувства. А тут бац! Теперь для него все женщины непорядочные, и ко всем он чувствует враждебное отношение. То есть чувство перенеслось на все однородные с раздражителем объекты.

Одна из самых известных закономерностей – чувственный контраст. Все знают, что самый приятный отдых – после тяжелой работы. В этом, собственно, и весь принцип. Противоположные чувства, которые поочередно возникают под воздействием разных раздражителей, ощущаются намного острее.

Далее рассмотрим физиологические основы памяти, внимания и эмоций. Они непосредственно связаны с сегодняшней темой и очень продвинут нас в понимании физиологии в целом.

Физиологические основы памяти

Физиологическая основа памяти – нервные процессы, которые оставили следы реакции в коре головного мозга. Это в первую очередь означает, что любые процессы, вызванные внешними или внутренними раздражителями, не проходят бесследно. Они оставляют свой отпечаток, формируя заготовку для будущих реакций.

Физиологические основы и психологические теории эмоций дают понять, что процессы в коре головного мозга при воспоминании идентичны процессам при восприятии. То есть мозг не видит разницы между непосредственным действием и воспоминанием или представлением о нем. Когда мы вспоминаем выученное уравнение, мозг воспринимает это как еще одно заучивание. Именно поэтому и говорят: «Повторение — мать учения».

Такая штука, разумеется, не сработает с физическими упражнениям. Например, если каждый день представлять, как ты поднимаешь штангу, мышечная масса не будет нарастать. Ведь идентичность между восприятием и воспоминанием происходит именно в коре головного мозга, а не в мышечных тканях. Так что эта физиологическая основа памяти работает только для содержимого черепной коробки.

А теперь о том, как же все-таки реакции нервной системы воздействуют на память. Как уже было сказано, все реакции на раздражители запоминаются. Это приводит к тому, что при столкновении с тем же раздражителем будет задействован соответствующий динамический стереотип. Если один раз прикоснуться к горячему чайнику, мозг это запомнит и не захочет делать этого второй раз.

Физиологические основы внимания

Нервные центры коры головного мозга всегда функционируют с разной интенсивностью. Наблюдения показывают, что всегда выбирается наиболее оптимальный способ для конкретной деятельности. Складывается он, конечно, из опыта, памяти и стереотипов.

Физиология понимает под вниманием высокую интенсивность работы того или иного участка коры головного мозга. Таким образом, раз на основе опыта подбирается оптимальный уровень функционирования определенного нервного центра, то и внимание, как интенсивность участка коры, повышается. Таким образом для человека создаются максимально оптимальные, с точки зрения субъективного восприятия, условия.

Физиологические основы мотивации

Ранее мы уже упоминали о стенических и астенических эмоциях. Мотивация как раз и представляет собой стеническое чувство. Оно побуждает к действиям, мобилизует организм.

С научной точки зрения, физиологические основы мотивации и эмоций образуются из потребностей. Такое желание обрабатывается подкорковыми механизмами, ставится наравне с усложненными инстинктами и поступает в кору больших полушарий головного мозга. Там оно обрабатывается как инстинктивное желание, и мозг, используя влияние вегетативной системы, начинает искать пути к удовлетворению потребности. Именно за счет такого функционирования организма происходит мобилизация ресурсов, и дела даются намного легче.

Источник