Учение И. П. Павлова о темпераменте

И. П. Павлов, изучая особенности выработки условных рефлексов у собак, обратил внимание на индивидуальные различия в их поведении и в протекании условно-рефлекторной деятельности. Эти различия проявлялись прежде всего в таких аспектах поведения, как скорость и точность образования условных рефлексов, а также в особенностях их затухания. Это обстоятельство дало возможность Павлову выдвинуть гипотезу о том, что они не могут быть объяснены только разнообразием экспериментальных ситуаций и что в их основе лежат некоторые фундаментальные свойства нервных процессов — возбуждения и торможения. К этим свойствам относятся сила возбуждения и торможения, их уравновешенность и подвижность.

Павлов, различал силу воображения и силу торможения, считая их двумя независимыми свойствами нервной системы. Сила возбуждения отражает работоспособность нервной клетки. Она проявляется в функциональной выносливости, т.е. в способности выдерживать длительное или кратковременное, но сильное возбуждение, не переходя при этом в противоположное состояние торможения. Сила торможения понимается как функциональная работоспособность нервной системы при реализации торможения и проявляется в способности к образованию различных тормозных условных реакций, таких, как угасание и дифференцировка.

Говоря об уравновешенности нервных процессов, И.П. Павлов имел в виду равновесие процессов возбуждения и торможения. Отношение силы обоих процессов решает, является ли данный индивид уравновешенным или неуравновешенным, когда сила одного процесса превосходит силу другого. Третье свойство нервной системы по И. П. Павлову — подвижность нервных процессов — проявляется в быстроте перехода одного нервного процесса в другой. Подвижность нервных процессов проявляется в способности к изменению поведения в соответствии с изменяющимися условиями жизни. Мерой этого свойства нервной системы является быстрота перехода от одного действия к другому, от пассивного состояния к активному, и наоборот. Противоположностью подвижности является инертность нервных процессов. Нервная система тем более инертна, чем больше времени или усилий требуется, чтобы перейти от одного процесса к другому.

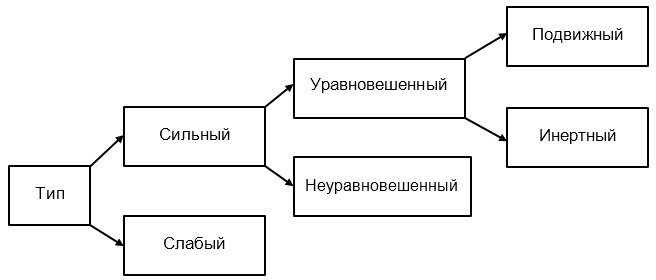

Выделенные Павловым свойства нервных процессов образуют определенные системы, комбинации, которые, по его мнению, образуют так называемый тип нервной системы, или тип высшей нервной деятельности. Он складывается из характерной для отдельных индивидов совокупности основных свойств нервной системы — силы, уравновешенности и подвижности процессов возбуждения и торможения. И. П. Павлов выделил 4 основных типа нервной системы, близких к традиционной типологии Гиппократа, основываясь на силе нервных процессов, различая сильные и слабые типы. Дальнейшим основанием деления служит уравновешенность нервных процессов, но только для сильных типов, которые делятся на уравновешенных и неуравновешенных, при этом неуравновешенный тип характеризуется преобладанием возбуждения над торможением. И, наконец, сильные уравновешенные типы делятся на подвижные и инертные, когда основанием деления является подвижность нервных процессов.

Выделенные Павловым типы нервной системы не только по количеству, но и по основным характеристикам соответствуют 4 классическим типам темперамента:

- сильный, уравновешенный, подвижный — сангвиник;

- сильный, уравновешенный, инертный — флегматик;

- сильный, неуравновешенный тип с преобладанием возбуждения — холерик;

- слабый тип — меланхолик.

Итак, Павлов понимал тип нервной системы как врожденный, относительно слабо подверженный изменениям под воздействием окружения и воспитания. По его мнению, свойства нервной системы образуют физиологическую основу темперамента, который является психическим проявлением общего типа нервной системы. Типы нервной системы, установленные в исследованиях на животных, он предложил распространить и на людей.

Однако нашему наблюдению доступны не физиологические процессы, поддающиеся исследованию только в лаборатории, а поведение, конкретная деятельность. Согласно Павлову, именно те аспекты поведения, в которых проявляются свойства нервных клеток, составляют темперамент. Тип нервной системы — это понятие, которым оперирует физиолог, психолог же пользуется термином темперамент. В сущности, однако, это аспекты одного и того же явления, рассматриваемого, с одной стороны, с точки зрения физиологии, а с другой — с точки зрения поведения. Именно в этом смысле можно вслед за ним сказать, что темперамент человека есть не что иное, как психическое проявление типа высшей нервной системы.

Типология Павлова стала источником огромного числа опытов и исследований в этой области. Многие физиологи и психологи, продолжая его работу, проводили дальнейшие исследования на животных, распространяя их на другие виды: мышей, крыс.

В 50-е годы были предприняты лабораторные исследования поведения взрослых людей. В результате этих исследований, проводившихся под руководством сначала В.М. Теплова, а затем — В.Д. Небылицына, типология И.П. Павлова была дополнена новыми элементами, были разработаны многочисленные приемы исследования свойств нервной системы у человека, экспериментально выделены и описаны еще 2 свойства нервных процессов: лабильность и динамичность. Лабильность нервной системы проявляется в скорости возникновения и прекращения нервных процессов. Сущность динамичности нервных процессов составляют легкость и быстрота образования положительных (динамичность возбуждения) и тормозных (динамичность торможения) условных рефлексов.

В настоящее время в науке накоплено множество фактов о свойствах нервной системы и по мере их накопления исследователи придают все меньшее значение типам нервной системы, тем более их магическому числу (4), фигурирующему почти во всех работах И. П. Павлова о темпераменте. Прежде всего подчеркивается значение исследований отдельных фундаментальных свойств нервной системы, в то время как проблема разделения на типы отступает на второй план. Поскольку типы образуются из комбинаций указанных свойств, лишь более глубокое познание последних может обеспечить понимание и осуществление правильной типологии.

Однако несомненно, что каждый человек имеет вполне определенный тип нервной системы, проявления которого, т.е. особенности темперамента, составляют важную сторону индивидуально психологических различий.

Источник

1.2. Физиологические основы темперамента

Сила нервных процессов — это способность нервных клеток переносить сильное возбуждение и длительное торможение, т.е.

Уравновешенность предполагает пропорциональное соотношение данных нервных процессов. Преобладание процессов возбуждения над торможением выражается в быстроте образования условных рефлексов и медленном их угасании. Преобладание процессов торможения над возбуж-дением определяется замедленным образованием условных рефлексов и быстротой их угасания.

Подвижность нервных процессов — это способность нервной системы быстро в ответ на требования условий внешней среды сменять процесс возбуждения процессом торможения и наоборот.

Различные соотношения указанных свойств нервных процессов были положены в основу определения типа высшей нервной деятельности.

Соотношение этих процессов представлено на схеме:

В зависимости от сочетания силы, подвижности и уравновешенности процессов возбуждения и торможения И.П. Павлов выделил четыре типа нервной системы, которые соответствуют четырем темпераментам:

2. Флегматик — сильный, уравновешенный, малоподвижный (инертный).

3. Холерик — сильный, но неуравновешенный, со слабыми по сравнению с возбуждением тормозными процессами.

4. Меланхолик — слабые процессы возбуждения и торможения.

Все мы знаем, что люди отличаются друг от друга по темпераменту. Легко можно определить темперамент своих друзей и знакомых, однако свой темперамент определить значительно труднее. И это не случайно.

Далеко не все люди являются «чистыми» представителями основных темпераментов. В жизни существует многосмешанных и промежуточных типов высшей нервной деятельности, а следовательно, темпераментов. В большинстве случаев встречается сочетание особенностей одного темперамента с чертами другого. Нередко темперамент несколько меняется с возрастом.

1.3. Психологические характеристики темпераментов

Сангвиник — человек быстрый, подвижный, откликается эмоционально на все впечатления; однако его радость, горе, симпатии и другие чувства ярки, но неустойчивы и легко сменяются противоположными чувствами. И.П. Павлов так характеризовал таких людей: «Сангвиник — горячий, очень продуктивный деятель, но лишь тогда, когда у него много интересного дела, т.е. есть постоянное возбуждение. Когда же такого дела нет, он становится скучливым, вялым».

Сангвиник быстро устанавливает социальный контакт. Он почти всегда — инициатор в общении, немедленно откликается на желание общаться со стороны другого человека, но его отношение к людям может быть изменчивым и непостоянным. Он как рыба в воде чувствует себя в большой компании незнакомых людей, а новая, необычная обстановка его только возбуждает (например, Стива Облонский в романе Л.Н.Толстого «Анна Каренина»).

Флегматик — человек медлительный, уравновешенный и спокойный, которого нелегко эмоционально задеть и невозможно вывести из себя; чувства его почти никак не проявляются вовне.

Холерик — человек быстрый, порывистый, с сильными, загорающимися чувствами, которые ярко отражаются в выразительной мимике, жестах, речи. Он часто скло-нен к бурным эмоциональным вспышкам. У холериков наблюдаются быстрая смена настроений, неуравновешенность, что объясняется преобладанием в высшей нервной деятельности процессов возбуждения над торможением. И.П. Павлов так определял этот тип темперамента: «Боевой тип, задорный, легко и скоро раздражающийся» (яркий пример такого типа — старый князь Болконский в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»).

С увлечением начиная дело, холерик быстро остывает, интерес к работе пропадает, и он без воодушевления продолжает, а иногда и бросает ее.

В общении люди холерического темперамента бывают трудны.

Меланхолик — эмоционально откликается далеко не на все. У него небольшое разнообразие эмоциональных переживаний, но эти переживания отличаются значительной глубиной, силой и длительностью. Он откликается не на все, но уж когда откликается, то переживает сильно, хотя мало выражает вовне свои чувства (например, княжна Марья в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»). И.П. Павлов отмечал, что меланхолик, «попадая в новые условия жизни, очень теряется». В привычной, спокойной обстановке люди этого типа работают очень продуктивно, отличаются глубиной, содержательностью своего эмоционально-нравственного поведения и отношения к окружающим людям. Меланхолики очень обидчивы, тяжело переносят неудачи, обиды. Они расположены к замкнутости, одиночеству, чувствуют себя неловко в новой, непривычной обстановке, часто смущаются.

Источник

Физиологические концепции темперамента

Вы будете перенаправлены на Автор24

Школа И. П. Павлова

Принципиально новый шаг в изучении основ темперамента был сделан русским физиологом И. П. Павловым (1849–1936). В основу его исследования было положено представление о разных типах нервной системы человека, которое было сформулировано при изучении условно-рефлекторных реакций собак, демонстрировавших некоторые индивидуальные различия в поведении. Данные различия, в частности, проявлялись в скорости и точности образования условных реакций, их интенсивности, способности собак к адекватному реагированию на раздражители, общем поведении в экспериментальной ситуации и т. п.

Физиологическая теория И. П. Павлова

Определив закономерность проявления индивидуально типических различий, И. П. Павлов предложил гипотезу о невозможности их объяснения лишь разными особенностями экспериментальных ситуаций.

Для описания физиологической теории И. П. Павлова необходимо обращение к некоторым свойствам нервных процессов.

Как известно, основу психической деятельности человека составляют два процесса: возбуждение (как функциональная активность нервных клеток и центров коры головного мозга, которая обеспечивает образование и поддержание условно-рефлекторных связей, приводящих в действие механизмы памяти, мышления и т. п.) и торможение (как процесс затухания корковых связей, снижения уровня активности нервных клеток и центров, в результате чего происходит ослабление памяти, внимания и т. п.). Данные процессы характеризуют такие их свойства, как сила возбуждения и торможения, равновесие и подвижность. Соотношение этих свойств, их комбинации определяют конкретный тип нервной системы – природное, врожденное образование, на которое, как правило, не влияют социальные условия жизни индивида.

И. П. Павловым были предложены 4 типа нервной системы (их выделение в некотором роде пересекается с типологией Гиппократа). В зависимости от силы нервных процессов ученый предлагал рассматривать сильные и слабые типы нервной системы. Дальнейшее деление основано на уравновешенности нервных процессов (только для сильных типов), в соответствии с чем разграничиваются уравновешенные и неуравновешенные типы. При этом неуравновешенный тип характеризует преобладание возбуждения над торможением, уравновешенный, соответственно, наоборот. Наконец, сильные уравновешенные типы подразделяются на подвижные и инертные типы (основанием для деления служит подвижность нервных процессов). Схематично все типы нервной системы представлены на рис. 1.

Готовые работы на аналогичную тему

Рис. 1. Типы нервной системы (по И. П. Павлову)

Таким образом, И. П. Павлов выделяет следующие 4 типа нервной системы человека (при этом исследователь проводит параллель с классическими типами темперамента):

- Нервная система первого типа соответствует сильному, уравновешенному, подвижному – сангвиническому – темпераменту. Человека данного типа характеризуют оптимально сбалансированные волевые и коммуникативные свойства, быстрота, легкость адаптации в изменившихся условиях жизни. Он подвижный, общительный, не испытывает сложностей в установлении контактов с новыми людьми, поэтому обладает широким кругом знакомств, несмотря на то, что ему не свойственно постоянство в общении и привязанностях. В профессиональной сфере он характеризуется как весьма продуктивный деятель.

- Нервная система второго типа соответствует сильному, неуравновешенному – холерическому – темпераменту. Это человек, у которого процессы высшей нервной деятельности связаны с преобладанием возбуждения над торможением. Такого человека отличает высокий уровень жизненной энергии, но ему часто не хватает самообладания и сдержанности. Отсутствие уравновешенности нервной системы проявляется в цикличности смены активности и бодрости. Человек данного типа с легкостью увлекается новым типом деятельности, однако не всегда рассчитывает собственные силы. С трудом справляется с действиями, требующими плавных движений или спокойного, медленного темпа.

- Нервная система третьего типа отличает сильный, уравновешенный, инертный – флегматичный – темперамент. Такому человеку свойственны высокая работоспособность, внутренняя стабильность, а также неспособность отказаться от выработанных стереотипов поведения, привычек, формирующих весь его день. С трудом переносит включение в новые жизненные обстоятельства. Эмоциональная сфера инертна – эмоции и чувства проявляются неярко, иногда с опозданием. Однако данный тип людей не подвержен болезненному воздействию сильных и продолжительных раздражителей, хорошо им сопротивляется.

- Нервная система четвертого типа – слабый – меланхолический темперамент. Человека данного типа характеризуют слабая работоспособность, потребность в длительном отдыхе, сильные эмоциональные реакции даже на незначительные воздействия. Он с трудом переносит длительные и резкие напряжения, теряется на экзаменах, не умеет выступать на публике. Как правило, такие люди часто плачут, обладают повышенной внушаемостью. Но при этом люди, обладающие слабой нервной системой, очень чувственны, с легкостью ориентируются в мире нюансов и тонких переходов, обладают ярко выраженными творческими или интеллектуальными способностями.

В процессе исследования и описания типов нервной системы Павлов понимал, что это не реальные портреты, так как редко встречается человек, который обладает всеми признаками того или иного типа темперамента. Но при этом павловская концепция, установившая связи темперамента и типа нервной системы, стала серьезным шагом на пути разработки типологической системы темперамента личности.

Концепции темперамента в работах Б. М. Теплова, В. Д. Небылицина и В. М. Русалова

Учениками и последователями школы Павлова – В. Д. Небылицыным и Б. М. Тепловым – вместо типологического подхода, описанного выше, был применен дименсиональный (измерительный) подход.

Основываясь на многолетних исследованиях, Б. М. Теплов и В. Д. Небылицын доказали, что соответствие четырех типов высшей нервной деятельности (по концепции Павлова) четырем типам темперамента, которые известны с древности, не настолько очевидно, как указывалось ранее. На этом основании исследователями была предложена точка зрения о необходимости отказа от анализа типов нервной системы, пока не будут полностью изучены ее основные свойства, которым присуща определенная парциальность в ходе условно-рефлекторных процедур к различным анализаторным системам. В этой связи учеными были намечены пути поиска наиболее общих свойств нервной системы в амодальных регуляторных структурах мозга.

Важные выводы были сделаны Б. М. Тепловым, касающиеся отсутствия прямой параллели между свойствами нервной системы и поведением личности, неправомерности представления физиологических свойств нервной системы как психологических характеристик поведения. Свойствами нервной системы не предопределяются особенности поведения, они лишь образуют «почву», на которой формирование одних форм поведения протекает легче, быстрее, а других – труднее. Именно поэтому, по мнению В. Д. Небылицына, наиболее важной представляется задача поиска отдельных свойств нервной системы, которые обусловливают индивидуальные различия в общей психической активности и эмоциональности – ключевых измерениях темперамента.

В. Д. Небылицыным также была выделена общая психическая активность, как важнейшая тенденция к самовыражению, и двигательная активность, как направленность на эффективное освоение и преобразование внешней действительности. Измерение степени активности может проходить с использованием шкалы, которая включает в качестве нижних показателей инертность и пассивность, а в качестве наивысших – стремительность, максимально возможную энергичность.

Эмоциональность правомерно рассматривать как массивный комплекс свойств и качеств, характеризующих особенности возникновения и протекания всего многообразия чувств, эмоций, аффектов и настроений.

Именно основными компонентами темперамента в актах человеческого поведения формируется особое единство побуждения, действия и переживания, позволяющее утверждать целостность проявлений темперамента и предоставляющее возможность разграничить собственно темперамент и другие психические образования личности, такие как направленность, характер, способности и т. д.

Не менее важной для современной науки представляется и разработанная в 80-х годах XX века В. М. Русаловым теория индивидуальности личности, в соответствии с которой общая психическая активность находит проявление в четырех аспектах поведения:

- энергичность, или выносливость, – данный аспект связан с интенсивностью взаимодействия человека с внешней действительностью и окружающими людьми;

- пластичность, или гибкость, – проявляется в разнообразии форм поведения, легкости перехода от одного вида деятельности к другому;

- темп, – характеризует скорость выполнения действий;

- эмоциональность – может быть рассмотрена как своеобразный порог чувствительности к несовпадению реального результата действия с желаемым, предполагаемым.

Перечисленные составляющие темперамента, по мнению Русалова, не зависят друг от друга и по-разному проявляются в трех основных сферах деятельности человека: психомоторной (манипулирование предметами), коммуникативной (общение) и интеллектуальной (решение поставленных задач). Четыре основных свойства, по-разному проявляющиеся в трех видах деятельности, дают 12 свойств темперамента.

Таким образом, рассматривая физиологическую ветвь учения о темпераменте, можно проследить определенную эволюцию взглядов в школе И. П. Павлова, которая связана с выявлением новых сторон в понимании темперамента как важнейшего свойства личности.

Источник