- II. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ

- Глава 6. Эмоциональная регуляция поведения

- § 3. Физиологические основы эмоций и чувств

- 11.3. Физиологические основы эмоциональных состояний

- 11.4. Виды эмоциональных реакций (эмоции) и эмоциональных состояний

- IV. 14.2. Физиологические основы эмоциональных состояний

II. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ

Глава 6. Эмоциональная регуляция поведения

§ 3. Физиологические основы эмоций и чувств

Эмоции и чувства связаны с различным функциональным состоянием головного мозга, возбуждением его определенных подкорковых областей и с изменениями в деятельности вегетативной нервной системы. И. П. Павлов отмечал, что эмоции связаны с деятельностью подкорковых образований[1].

Эмоции как генетически обусловленная неспецифическая поведенческая программа определяются комплексом нервных структур, входящих в так называемую лимбическую систему мозга. В эту систему входят наиболее древние части среднего промежуточного и переднего мозга.

Лимбическая система связана с вегетативной нервной системой и ретикулярной формацией (расположенной в стволе головного мозга и обеспечивающей энергетические ресурсы мозговой деятельности).

Импульсы от внешних воздействий поступают в головной мозг двумя потоками. Один из них направляется в соответствующие зоны коры мозга, где смысл и значение этих импульсов осознаются и они расшифровываются в виде ощущений и восприятий.

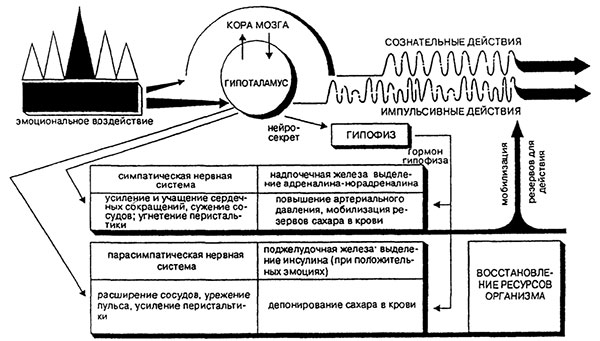

Другой поток приходит в подкорковые образования (гипоталамус и др.), где устанавливается непосредственное отношение этих воздействий к базовым потребностям организма, субъективно переживаемым в виде эмоций (рис. 85).

Эмоции связаны и с деятельностью коры больших полушарий. Предполагается (Р. У. Сперри), что эмоции являются функцией правого полушария мозга.

Левое, доминантное, полушарие контролирует вербальные, логические функции, правое полушарие контролирует чувственно-эмоциональную сферу.

Исследователи мозга обнаружили в области подкорки (в гипоталамусе) особые нервные структуры, являющиеся центрами страдания и удовольствия, агрессии и успокоения. В опытах Дж. Олдза[2] крыса с вживленным в центр удовольствия электродом сначала случайно нажимала на рычаг, который, замыкая электроцепь, вызывал возбуждение этого центра; но после этого она часами не отходила от рычага, делая по нескольку тысяч нажимов, отказываясь от сна и пищи. X. М. Р. Дельгадо обнаружил центры «агрессивности и успокоения». Вживляя электроды в мозг быка, он регулировал радиосигналами агрессивность животного и даже выступал в бое с быком на арене. Разъяренное животное, бросаясь на экспериментатора, останавливалось вблизи от него, как только радиосигнал возбуждал «центр успокоения»[3].

Эмоции и чувства сопровождаются рядом вегетативных явлений: изменениями частоты сокращения сердца, дыхания, тонуса мышц, просвета сосудов (отсюда побледнение или покраснение кожи). Сердце неслучайно считается символом чувств. Еще Гиппократ умел различать до 60 оттенков в работе сердца в зависимости от эмоционального состояния человека. Сильные эмоции вызывают прекращение слюноотделения (сухость во рту), угнетение работы внутренних органов, изменение кровяного давления, мышечной активности.

В состоянии эмоционального возбуждения человек способен на многократное увеличение физических усилий. Иногда физически слабый человек преодолевает препятствия, доступные лишь тренированным спортсменам.

Связь эмоций с изменением деятельности желез внутренней секреции давно была эмпирически установлена и даже использовалась у некоторых народов в судопроизводстве. Так, в Древнем Китае подозреваемый во время судебного разбирательства держал во рту горсть риса. Если после прослушивания он вынимал рис сухим, то считался виновным: сильное эмоциональное напряжение вызывает прекращение деятельности слюнных желез.

У одного из древних индийских племен был обычай: во время судебного процесса подозреваемый очень тихо периодически ударял в гонг так, чтобы удары слышал только судья, но не стоящий сзади народ. И если при внезапном названии предметов, связанных с преступлением, удар в гонг становился сильнее и весь народ его слышал, это являлось доказательством (конечно, весьма сомнительным) виновности подозреваемого.

Современные электронные приборы позволяют точно устанавливать зависимость органических функциональных изменений от эмоциональных состояний. С эмоциональными состояниями соотносятся биотоки мозга (электроэнцефалограмма – ЭЭГ), обертоны голоса (вокалогамма) и многие вегетативные реакции: электропроводность кожи (кожно-гальваническая реакция – КГР), изменение просвета сосудов (плетизмограмма), тонус мышц (миограмма), частота пульса, дыхания, время реакции.

Комплексная аппаратура, регистрирующая эти психосоматические корреляции, называется полиграфом. В некоторых странах он используется в целях расследования преступлений и именуется «детектором лжи» (лайдетектором). Предлагая подозреваемому различные тесты, следователь регистрирует посредством приборов психосоматические реакции: потоотделение (влияющее на электродность кожи), изменение просвета сосудов и т. д. Например, если подозревается, что данный человек совершил кражу в доме Джонсона, то, подключив к нему соответствующие датчики приборов, предлагают прослушать ряд фамилий, среди которых называется фамилия «Джонсон». Если при ее произнесении изменяется эмоциональное состояние подозреваемого, делается вывод о его возможной причастности к преступлению. Этот метод расследования преступления не исключает случайных совпадений. При произнесении фамилии «Джонсон» у подозреваемого действительно могут возникнуть эмоционально обусловленные вегетативные реакции, но совершенно по другим причинам (например, подозреваемый может вспомнить бывшего президента, к которому он относился отрицательно, и т. п.). Данные лайдетектора не могут использоваться как доказательства совершения преступления: они используются лишь для предварительной ориентации следствия.

[1] См.: Павлов И. П. Полн. собр соч. Т. 3. Кн. 3. С. 242–244.

[2] См.: Олдз Дж. Выявление подкрепляющих систем головного мозга методом самораздражения // Механизмы целого мозга. М., 1963.

[3] См.: Делъгадо X. М. Р. Мозг и сознание. М., 1971.

Источник

11.3. Физиологические основы эмоциональных состояний

Специальные исследования показывают, что эмоциональные состояния обусловлены прежде всего возбуждением подкорковых центров и физиологическими процессами в вегетативной нервной системе. Именно подкорковые структуры, в частности, лимбическая формация, активируют мозг и, следовательно, психику, вызывая усиленную деятельность различных систем организма. Органы дыхания, пищеварения, сердечно-сосудистая система, возбуждаемые через симпатический отдел вегетативной нервной системы, а также под воздействием так называемого гипофизарно-адреналового комплекса изменяют режимы своей работы в зависимости от того или иного эмоционального состояния. При этом также расширяются или сужаются зрачки, происходит реакция потоотделения, расширение или сужение сосудов. В кровь выбрасываются гормоны (от греч. «хормон» – возбудитель), вещества, активизирующие организм или раздражающие так называемые «центры удовольствия» в нижних отделах мозга (таламусе, гипоталамусе и лимбической формации).

При этом кора головного мозга регулирует протекание и степень выраженности эмоций, а вторая сигнальная система может вызывать, блокировать и формировать как эмоциональные состояния, так и, главным образом, высшие эмоции, т.е. чувства.

Особое значение в функционировании эмоциональных состояний имеют процессы формирования, разрушения и преобразования динамических стереотипов, образующихся в коре больших полушарий. Именно в этих процессах проявляются механизмы возникновения положительных и отрицательных эмоций.

Для эмоций характерны также выразительные мимические движения. У человека отмечается около 600 возможных мимических движений, и все они связаны с эмоциональными состояниями. Так же и голос, его тембр, обертона, темпоритм речи способны выразить самые тонкие и сложные эмоции.

11.4. Виды эмоциональных реакций (эмоции) и эмоциональных состояний

Среди простых эмоций, т.е. биологически обусловленных психических состояний, можно выделить следующие: агрессия (гнев), боль, голод, жажда, оргазм, усталость, страх, отвращение, радость, презрение, интерес и нейтральное состояние. Уже из этого перечисления легко заметить, что среди биологически детерминированных, отрицательные эмоции явно преобладают. Это связано, по-видимому, с тем, что в процессе эволюции и жизни у всех живых существ и у человека количество опасностей и угроз значительно превышало число обещаний благополучия.

Каждая из этих простых эмоций связана с удовлетворением или ущемлением некой базисной потребности человека: безопасности и самосохранения, пищевой и сексуальной, предпочтения и отвержения.

Несмотря на то, что эти эмоции могут достигать опасной для жизни и здоровья интенсивности, они являются простыми, т.к. однозначны и возникают по одной и той же схеме, а именно в результате обратной связи, которая возникает в психике в ответ на угрозу и положительное обещание. Еще одной особенностью простых эмоций является то, что они не могут длиться долго, так как приводят к нервно-психическому истощению. В случае же, если эти эмоции затягиваются (например, эмоция голода), они могут изменить поведение человека до неузнаваемости. Если же человек отказывается изменить поведение в силу именно сознательного решения, эти эмоции могут притупляться, что подчас чревато гибелью человека. Так, например, бывает с эмоцией голода.

Среди видов эмоциональных состояний выделяются следующие: аффекты, стресс и фрустрация, настроение, страсть.

От простых эмоций эмоциональные состояния отличаются значительной длительностью. Они также обусловлены не только органическими потребностями человека, но и особенностями внешней среды, взаимоотношениями и собственными действиями человека.

Рассмотрим их в отдельности.

Аффект. Аффект – кратковременное интенсивное экспрессивно яркое эмоциональное состояние, имеющее безотчетный и диффузный характер. «Безотчетный» означает, что сознательный контроль за своими действиями в состоянии аффекта снижен или отсутствует. «Диффузный» означает, что аффект может захватить и психические процессы, а не ограничиться самим по себе психическим состоянием. Аффект изменяет восприятие, мышление, волю, память. Чаще всего аффекты носят отрицательную (ярость, ужас, паника), но могут иметь и ярко выраженную положительную (восторг, энтузиазм, эйфория) окраску. Любая эмоция может перейти в стадию аффекта. Аффект может быть вызван как природными, так и общественными событиями. Аффекту нельзя давать развиваться. По возможности надо помочь человеку срочно переключить внимание, вслед за чем, обычно активируется волевая регуляция поведения. В то же время нельзя злоупотреблять подавлением аффективных состояний, в особенности положительных, т.к. это препятствует нормальному функционированию психики и подрывает здоровье.

Стресс. Стресс – это состояние эмоционального напряжения, обусловленное неожиданными, угрожающими или особо значимыми ситуациями, в которых происходит мобилизация всех ресурсов организма и психики. Диапазон эмоциональных проявлений при стрессе велик: от слабого волнения до истощения и даже дезорганизации психических функций. В стрессе выделяется физиологический и собственно психический компонент. Стресс существует в трех формах: импульсивной, генерализованной и тормозной (при которой человек делается неспособным к активным действиям). Стресс может оказывать как положительное воздействие на психику (эустресс), так и отрицательное (дистресс). Причина, вызывающая стресс, называется «стрессор». Стрессоры могут быть реальные (физический раздражитель) и психические (воображаемые, напоминающие о чем-то неприятном). Эмоциональное состояние, вызываемое непреодолимыми (объективно или субъективно) трудностями, возникающими на пути к достижению цели, называется фрустрацией. Фрустрация, следовательно, это разновидность стресса, вызванная безуспешными попытками добиться желаемого. Причина фрустрации называется «фрустратор». В обыденном сознании фрустрация переживается как неудача. Чрезвычайно важно воспитывать в себе устойчивость к стрессам и фрустраторам.

Настроение. Настроение – это относительно слабо выраженное и неустойчивое эмоциональное состояние. Оно как бы создает субъективный эмоциональный фон, сопровождающий психические процессы. Одна и та же работа при разном настроении может казаться то скучной, то интересной. Настроение есть, в сущности, эмоциональный тонус человека. Причины настроения зачастую бывают неосознанными. Кроме того, настроение может быть вызвано сугубо органическими причинами. Так, при недостатке магния в организме человек испытывает подавленное настроение. При вдыхании «веселящего газа» (окись азота), применявшегося в анестезии, у человека возникает повышенное настроение.

Настроение свойственно испытывать как отдельным людям, так и человеческим сообществам (например, упаднические настроения во время общественных кризисов, радостные настроения в дни торжеств и побед).

Страсть. Страсть – это интенсивное, стойкое, доминирующее над всеми остальными эмоциональное состояние, подчиняющее себе деятельность и поведение человека. Причины формирования страсти разнообразны. Это могут быть и внешние побудители (предмет желания) и внутренние (верования, убеждения человека), и организмические (патология высшей нервной деятельности и деятельности мозга). Положительные социально значимые страсти формируют увлеченного человека, преданного своему делу (искусству, науке, спорту и т.д.) Отрицательные формируют антисоциальную направленность человека (страсть к азартным играм, игровым автоматам, спиртному и т.п.). Как и во всех психических состояниях выделяются низменные и возвышенные страсти.

Страсть отличается слабой управляемостью и избирательным отношением к миру, сосредоточивая внимание человека исключительно на своем предмете.

В различных этических системах страсти, даже положительные, оцениваются по-разному. Есть этические системы, которые отдают безусловное предпочтение бесстрастности человека.

Источник

IV. 14.2. Физиологические основы эмоциональных состояний

Роль различных отделов мозга в возникновении эмоций

Как и все психические процессы, эмоциональные состояния — результат деятельности мозга. Возникновение их вызвано изменениями, которые совершаются во внешнем мире. Эти изменения ведут к повышению или понижению жизнедеятельности, пробуждению одних потребностей и угасанию других, к переменам в процессах, происходящих внутри человеческого организма. Физиологические процессы, характерные для эмоций, имеют своей основой как сложные безусловные, так и условные рефлексы. Известно, что системы условных рефлексов замыкаются и закрепляются в коре больших полушарий, а сложные безусловные рефлексы осуществляются через подкорковые узлы полушарий, зрительные бугры, относящиеся к мозговому стволу, и другие центры, передающие нервное возбуждение из высших отделов мозга на вегетативную нервную систему. Переживания чувств человеком всегда результат совместной деятельности коры и подкорковых центров.

Чем большую значимость для человека приобретают изменения, происходящие вокруг него и с ним, тем более глубокими будут переживания чувств. Возникающая вследствие этого перестройка систем временных связей вызывает процессы возбуждения, которые, распространяясь по коре больших полушарий, захватывают подкорковые центры. В отделах мозга, лежащих ниже коры больших полушарий, находятся различные центры физиологической деятельности организма: дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, секреторной и др. Поэтому возбуждение подкорковых центров вызывает усиленную деятельность ряда внутренних органов. В связи с этим переживание чувств сопровождается изменением ритма дыхания (человек задыхается от волнения, тяжело и прерывисто дышит) и сердечной деятельности (сердце замирает и усиленно бьется), изменением кровоснабжения отдельных частей организма (от стыда краснеют, от ужаса бледнеют), нарушением функционирования секреторных желез (слезы от горя, пересыхание во рту от волнения, «холодный» пот от страха) и т. д.

Кора больших полушарий в нормальных условиях оказывает регулирующее, в основном тормозящее, влияние на подкорковые центры, таким образом сдерживаются внешние выражения чувств. Если кора мозга приходит в состояние чрезмерного возбуждения и ее регулятивные функции нарушаются при воздействии раздражителей большой силы, при переутомлении, при опьянении, то в результате иррадиации перевозбуждаются и центры, лежащие ниже коры, вследствие чего утрачивается контроль за выразительными движениями, исчезает обычная сдержанность. Короче говоря, при эмоциональных состояниях изменяется интенсивность разных сторон жизнедеятельности человека.

Роль гипоталамо-лимбической системы и ретикулярной формации в возникновении эмоций

Последние электрофизиологические исследования деятельности мозга, осуществленные советскими и зарубежными учеными, весьма ясно обнаружили громадную роль эмоций в жизни высших животных и человека, а вместе с тем своеобразный механизм их возникновения, позволяющий подвести объективный фундамент под описанные биологами, физиологами и психологами факты.

Оказалось, что эмоциональное состояние по физиологической сущности представляет собой не столько функции коры больших полушарий и регулируемой ею системы подкорковых центров «вообще», сколько свойство совершенно определенных образований нервной системы, а именно: во-первых, ретикулярной формации, функции которой не являются специфическими, а только активизируют деятельность других механизмов мозга; во-вторых, некоторых центров, расположенных в таламусе (зрительных буграх) и в особенности в гипоталамусе (подбугорной области), в лимбической системе, промежуточной между

древними подкорковыми образованиями и новой корой больших полушарий. Для эмоциональных реакций важны также функции центров, входящих в состав подкорковых узлов — скоплений серого вещества, включенных в белое вещество больших полушарий. Если кора больших полушарий тонко анализирует и регулирует отдельные ощущения и движения, объединяющиеся в точные операции и действия, то перечисленные формации мозга обслуживают более общие реакции организма на изменения в окружающей среде и его внутренней среде.

Выяснилось, что даже при значительных повреждениях коры больших полушарий, когда нарушается или вовсе прекращается тонкий анализ раздражений, поступающих из окружающего мира и внутренней среды организма, основные эмоциональные состояния сохраняются и животные продолжают реагировать на электрические раздражения, поступающие в лимбическую систему (так называемый «эмоциональный мозг»), подбугорья, зрительные бугры и ретикулярную активирующую формацию, типичными реакциями наслаждения или страдания, удовольствия или недовольства, гнева или страха, радости или угнетенности.

Тщательно проведенные эксперименты, при которых регистрировали биотоки с помощью вживления электродов в определенные пункты мозга, обнаружили, что у млекопитающих существуют в гипоталамусе участки, условно названные центрами наслаждения и центрами страдания. При раздражении первых центров животное каждый раз испытывает приятное ощущение, настолько интенсивное, что само ищет его возобновления. Когда же раздражают током центры страдания, подопытное существо дрожит, пытается убежать, а затем избегает ситуаций, которые сопровождались подобными эмоциями.

Аналогичные центры положительных и отрицательных эмоций находятся и в других названных отделах головного мозга, причем центры наслаждения и центры страдания расположены весьма близко друг от друга. Вызванное с помощью электродов возбуждение одного из этих парных центров вызывает одну из двух противоположных эмоций, связанных с определенной потребностью, — положительную или отрицательную. По-видимому, если возбуждение распространяется на смежные центры, появляется амбивалентная, двойственная, реакция.

Центры страдания и центры наслаждения при всей своей близости и сходстве имеют в некоторых отношениях различное устройство. Например, центры страдания, находящиеся в разных отделах мозга, связаны друг с другом в единую систему, вследствие чего отрицательные по основному качеству эмоции переживаются организмом в целом как его общее неблагополучное состояние; центры наслаждения, разбросанные по разным отделам мозга, в известном смысле более независимы друг

от друга, и, по-видимому, разные виды положительных по своему качеству эмоций сильнее отличаются друг от друга, чем отдельные виды отрицательных переживаний. Описанная особенность расположения центров может в какой-то степени объяснить парность и полярность подавляющего большинства эмоций.

Для каждой из них можно подыскать противоположную: нравится — не нравится, удобно — неудобно, любовь — ненависть, радость — горе и т. д.

Эксперименты с электрораздражением центров страдания и центров наслаждения позволили сделать важный вывод. Именно возбуждение центров оказалось тем самым подкреплением, вследствие которого вырабатываются условные рефлексы, а следовательно, образуются временные связи в коре больших полушарий, являющиеся основой восприятий, памяти, воображения, мышления, навыков, привычек, установок и стереотипов поведения (т. е. всего того, что составляет разумную деятельность индивида). От постоянного функционирования этих же эмоциональных центров, расположенных и вдоль мозгового ствола, и в подбугорье, и отчасти в подкорковых узлах больших полушарий, зависит угасание условных рефлексов, их торможение и тем самым вся стройная селективная (избирательная, выборочная) система деятельности коры больших полушарий.

«Эти подкорковые узлы являются. центрами важнейших безусловных рефлексов, или инстинктов: пищевого, оборонительного, полового и т. д., представляя, таким образом, основные стремления, главнейшие тенденции животного организма. В подкорковых центрах заключен фонд основных внешних жизнедеятельностей организма. Подкорка оказывает положительное явление на кору больших полушарий, выступая в качестве источника их силы»1. И. П. Павлов считал, что нарушение, ломка выработанного в процессе жизни определенного динамического стереотипа высшей нервной деятельности составляет основу для переживания отрицательных чувств, а подготовленное видоизменение стереотипа — основу для возникновения положительно окрашенных чувств.

Разные по местоположению центры удовольствия и страдания, а тем самым и соответствующие эмоции, далеко не одинаковым образом подкрепляют или тормозят условнорефлекторные связи. Если, например, центры, лежащие в подбугорье (гипоталамусе), продолжают неизменно действовать при бесчисленных повторениях ситуаций наслаждения или страдания, то деятельность центров, разбросанных в подкорковых узлах больших полушарий, при многократном раздражении быстро начинает угасать и эмоциональные реакции слабеют, а затем совсем

прекращаются. Именно этим объясняется, что эмоциональная окраска умственной деятельности отличается особой динамичностью, а эмоциональные реакции, сигнализирующие о мощных основных потребностях организма, не угасают, не прекращаются после многократного повторения: боль от органического повреждения не утихает, удовольствие от физического упражнения не надоедает, пока гомеостатические реакции не изменились в корне (т. е. пока отрицательный, положительный или смешанный, амбивалентный, сигнал не потерял своего значения для жизнедеятельности индивида). В опытах американского исследователя Олдза крысы, научившиеся путем нажатия на рычаг, производившего электрораздражение соответствующего центра в подбугорье, вызывать у себя эмоцию наслаждения, занимались этим непрерывно, не отвлекаясь даже для сна и еды. При этом животные доходили до состояния тяжелого физического изнеможения. Между тем, например, страх, вызываемый у воробьев пугалом на огороде, довольно быстро угасает.

Именно различием в качестве, степени и устойчивости удовольствия или страдания при раздражении разных центров можно объяснить то, что в одних случаях условный рефлекс с эмоциональной окраской возникает при одно, двукратном подкреплении, а в других случаях сотни подкреплений не создают прочной связи Точно так же одни условные рефлексы с ясной эмоциональной окраской быстро угасают, а другие отличаются высокой прочностью, и сильнодействующие условные тормоза почти не оказывают на них влияния.

Здесь, очевидно, можно найти объяснение случаям исключительной устойчивости некоторых эмоционально насыщенных установок и влечений личности, например тенденции вести определенный полюбившийся образ жизни. Так, даже весьма значимые события (смерть близкого человека, крупные неприятности на службе и т. п.) не могут блокировать привычное поведение алкоголика, связанное с получением наслаждения от состояния опьянения, или блокируют его поведение лишь на короткое время, после чего «все становится на свое место».

1 Павлов И. П. Физиология и патология высшей нервной деятельности. — Полн. собр. соч. Изд. 2-е, доп., т. III, кн. 2. М — Л., Изд-во АН СССР, 1951, с. 402-403.

IV. 14.3. Эмоции у животных и человеческие эмоции

Качественное различие эмоций человека и животных

Экспериментально выявленные физиологические механизмы эмоциональной сферы человека на первый взгляд сравнительно мало отличаются от того, что наблюдается у высших животных. Однако, как только мы переходим к качественному содержанию чувств и к формам их выражения, разница оказывается настолько значительной, что, признавая у животных наличие эмоциональных реакций, в то же время нельзя говорить о наличии у них каких-либо сложных чувств.

У человека имеется громадное количество чувств, которых

не существует и не может существовать у животных. Вместе с тем эмоции, общие для людей и животных (гнев, страх, половое чувство, любопытство, радость и уныние), у них различаются качественно.

Человеческие эмоции преобразованы социальными условиями существования и проявляются, за исключением некоторых патологических случаев, в очеловеченном, общественно обусловленном виде. Чувство голода, являющееся аспектом пищевого инстинкта и с трудом отделимое от него, эмоционально переживается человеком и выражается не так, как у животных. Так и половое чувство, оставаясь аспектом инстинкта размножения, прошло длинный и сложный исторический путь очеловечения.

Историческая обусловленность чувств человека

Чувства человека исторически детерминированы (обусловлены). Поэтому самый кропотливый биологический и физиологический анализ не раскроет конкретного содержания человеческих чувств, не обнаружит путей превращения их в мотивы, движущие силы разумных и неразумных поступков человеческой личности.

Очеловечение эмоций проявляется в том, что качественное содержание переживаемых чувств неизмеримо богаче и сложнее, чем у животных.

Жизнь в обществе с его сложными системами учреждений, законов, норм, социальных ценностей, богатство реальных взаимоотношений, возникающих между людьми в трудовой, политической, культурной, семейной сфере, привели к возникновению множества чисто человеческих чувств. Еще Ч. Дарвин отмечал, что только человеческому существу присуще чувство стыда, которое затем делается компонентом его нравственных переживаний. Возникают чувства, связанные с переживанием моральных, эстетических и гражданских ценностей. Они образуют сферу высших чувств, в которых запечатлено все богатство эмоциональных отношений человека к сложной социальной действительности, с ее строем культуры и общественных институтов.

IV. 14.4. Выражение эмоциональных состояний

Когда человек испытывает то или другое эмоциональное состояние — удовольствие, скорбь, волнение, гнев и т. п., то при этом происходят не только определенные изменения во внутрителесных органах (изменение пульса, сокращение желудка, усиленная работа эндокринных желез), но и невольные изменения в его внешнем облике. Меняется выражение лица, глаз, возникает улыбка (мимика), меняется осанка, появляются определенного характера жесты (пантомимика), возникают специфические оттенки в интонациях, характере произнесения слов (голосовая мимика). Проявление таких действий можно наблюдать, правда в менее расчлененном виде, еще в доречевом периоде жизни

ребенка. Беспокойство младенца, недовольство, испуг, выраженные в плаче и крике, так же как улыбка удовольствия, говорят окружающим о состоянии ребенка потому, что имеется определенная связь между характером того или иного переживания и характером внешнего выражения чувств. Радость, гнев, отчаяние, восторг при переживании их человеком передаются в специфических присущих им особенностях выражения чувств, несмотря на наличие многих индивидуальных оттенков. Отчаяние, испытываемое человеком, невозможно принять за переживание им восторга или гнева.

По мере развития человека, приобщения его к укладу жизни окружающих людей, освоения правил поведения, отвечающих принятым в обществе нормам, происходит не только обогащение средств выразительности для передачи оттенков чувств, но и известная эволюция в их выражении. Вначале непроизвольные, бесконтрольные эмоции постепенно превращаются в частично управляемые и регулируемые человеком выражения его чувств. Это происходит потому, что в обществе существуют представления о том, как можно и как нельзя выражать свои чувства. И уже с детства детей учат тому, что стыдно плакать из-за незначительной боли, выражать страх при виде жука и т. д. Отсюда и возникает сдерживаемый, скрываемый страх, который мы можем прочесть в облике ребенка при его встрече, например, с большой неизвестной собакой. Происходит известное регулирование выражения того или иного чувства, подведение выражения под социально приемлемую форму. Человек, принадлежащий к определенной социальной среде, считается с тем, в какой форме, соответствующей обстановке и ситуации, можно выражать свое недовольство, гнев, радость, огорчение. Это регулирование предполагает известный уровень управления выражением чувств. Человек управляет выражением чувств не только для того, чтобы найти для переживания чувства социально приемлемую форму, но в ряде случаев для того, чтобы скрыть от других свое переживание: или человек не хочет, чтобы знали о его влюбленности, глубокой печали и т. д., или хочет скрыть такие чувства, к которым люди относятся неодобрительно (зависть, злорадство, жестокость, презрение к окружающим). Регулирование выражения чувств может иметь и другую цель — воздействие на других людей, чтобы они обратили внимание, пожалели, оценили испытываемое человеком чувство.

Выражение чувств, выступающее в тех или иных внешних проявлениях, принято называть экспрессией чувств. Средства, элементы языка экспрессии чувств обширны и многообразны. Это прежде всего слова. При помощи богатой палитры слов мы можем передать оттенки испытываемых нами переживаний. Достаточно сказать, что в русском языке около 5000-6000 слов передают те или иные оттенки различных переживаний. Правда, среди них много синонимов. Эмоциональное состояние человека

в убедительной форме передается не только самим значением слова, не только способом построения фразы (стилистика), но и характером интонирования, тембром голоса и т. д. Экспрессия чувств хорошо передается богатством человеческой мимики, так же как характером разнообразных жестов человека, его походкой. Более того, оттенки поведения человека в целом — характер его внимания, направление взора, изменение темпа речи и движений — все это может выражать переживания человека, испытываемое им эмоциональное состояние. Но понимание поведения как проявления чувств требует от индивида умения «читать» человеческие чувства, разбираться в экспрессии чувств.

Процесс овладения языком экспрессии чувств достаточно длительный, поскольку для того, чтобы овладеть всей палитрой экспрессии в ее тонких и дифференцированных формах, необходимо усвоить ряд умений и приобрести достаточный опыт.

Овладение экспрессией — явление двустороннее. Прежде всего оно подразумевает появление и развитие восприимчивости к различным формам и оттенкам экспрессии чувств, умение тонко их опознавать. Вторая же сторона процесса заключается в умении человека пользоваться оттенками выражения чувств для того, чтобы убедительно и точно передавать свои переживания, свое эмоциональное отношение к тем или иным людям, к событиям социальной жизни и т. д.

Эти два аспекта предполагают также освоение ряда моментов, характеризующих социальную психологию людей. Мы уже отмечали, что в ходе выражения чувств человек учитывает те требования, те правила, которые бытуют в данной социальной среде относительно того, как нужно и как нельзя выражать свои чувства. В зависимости от установленных неписаных правил, традиций, бытующих в разной социальной среде, и выражаются по-разному соответствующие чувства. Если у одних народов и народностей, например, обязательно, чтобы вдовы на похоронах громко голосили, кричали, плакали по своему умершему мужу и сдержанность воспринимается неодобрительно, то у других народов такие длительные крики будут восприниматься как нарочитые и вызывать осуждение. Следует говорить о влиянии национальной, социальной, профессиональной, культурной среды на характер экспрессии, на появление в ней специфических оттенков, распространенных именно в данной среде. В определенной среде наблюдаются известные стереотипы выражения чувств, которые характерны для каких-то культурных групп и хорошо ими понимаются. Нельзя забывать, что в процессе изменения нравов и обычаев людей меняются и нормы требований к оттенкам выражения чувств. Поэтому появляются характерные для разных возрастных групп населения свои особенности в выражении чувств, свои словечки, свои формы передачи эмоционального отношения к людям и событиям, которые другими категориями населения не очень точно воспринимаются.

Источник