II. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ

Глава 6. Эмоциональная регуляция поведения

§ 3. Физиологические основы эмоций и чувств

Эмоции и чувства связаны с различным функциональным состоянием головного мозга, возбуждением его определенных подкорковых областей и с изменениями в деятельности вегетативной нервной системы. И. П. Павлов отмечал, что эмоции связаны с деятельностью подкорковых образований[1].

Эмоции как генетически обусловленная неспецифическая поведенческая программа определяются комплексом нервных структур, входящих в так называемую лимбическую систему мозга. В эту систему входят наиболее древние части среднего промежуточного и переднего мозга.

Лимбическая система связана с вегетативной нервной системой и ретикулярной формацией (расположенной в стволе головного мозга и обеспечивающей энергетические ресурсы мозговой деятельности).

Импульсы от внешних воздействий поступают в головной мозг двумя потоками. Один из них направляется в соответствующие зоны коры мозга, где смысл и значение этих импульсов осознаются и они расшифровываются в виде ощущений и восприятий.

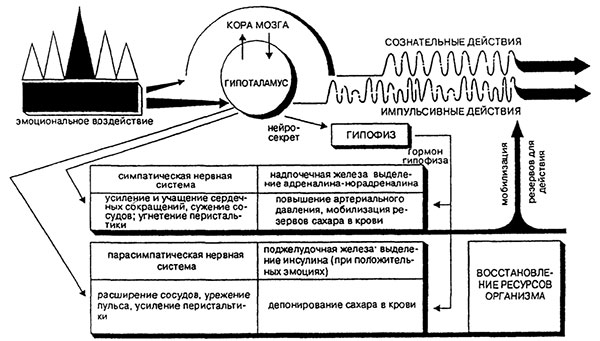

Другой поток приходит в подкорковые образования (гипоталамус и др.), где устанавливается непосредственное отношение этих воздействий к базовым потребностям организма, субъективно переживаемым в виде эмоций (рис. 85).

Эмоции связаны и с деятельностью коры больших полушарий. Предполагается (Р. У. Сперри), что эмоции являются функцией правого полушария мозга.

Левое, доминантное, полушарие контролирует вербальные, логические функции, правое полушарие контролирует чувственно-эмоциональную сферу.

Исследователи мозга обнаружили в области подкорки (в гипоталамусе) особые нервные структуры, являющиеся центрами страдания и удовольствия, агрессии и успокоения. В опытах Дж. Олдза[2] крыса с вживленным в центр удовольствия электродом сначала случайно нажимала на рычаг, который, замыкая электроцепь, вызывал возбуждение этого центра; но после этого она часами не отходила от рычага, делая по нескольку тысяч нажимов, отказываясь от сна и пищи. X. М. Р. Дельгадо обнаружил центры «агрессивности и успокоения». Вживляя электроды в мозг быка, он регулировал радиосигналами агрессивность животного и даже выступал в бое с быком на арене. Разъяренное животное, бросаясь на экспериментатора, останавливалось вблизи от него, как только радиосигнал возбуждал «центр успокоения»[3].

Эмоции и чувства сопровождаются рядом вегетативных явлений: изменениями частоты сокращения сердца, дыхания, тонуса мышц, просвета сосудов (отсюда побледнение или покраснение кожи). Сердце неслучайно считается символом чувств. Еще Гиппократ умел различать до 60 оттенков в работе сердца в зависимости от эмоционального состояния человека. Сильные эмоции вызывают прекращение слюноотделения (сухость во рту), угнетение работы внутренних органов, изменение кровяного давления, мышечной активности.

В состоянии эмоционального возбуждения человек способен на многократное увеличение физических усилий. Иногда физически слабый человек преодолевает препятствия, доступные лишь тренированным спортсменам.

Связь эмоций с изменением деятельности желез внутренней секреции давно была эмпирически установлена и даже использовалась у некоторых народов в судопроизводстве. Так, в Древнем Китае подозреваемый во время судебного разбирательства держал во рту горсть риса. Если после прослушивания он вынимал рис сухим, то считался виновным: сильное эмоциональное напряжение вызывает прекращение деятельности слюнных желез.

У одного из древних индийских племен был обычай: во время судебного процесса подозреваемый очень тихо периодически ударял в гонг так, чтобы удары слышал только судья, но не стоящий сзади народ. И если при внезапном названии предметов, связанных с преступлением, удар в гонг становился сильнее и весь народ его слышал, это являлось доказательством (конечно, весьма сомнительным) виновности подозреваемого.

Современные электронные приборы позволяют точно устанавливать зависимость органических функциональных изменений от эмоциональных состояний. С эмоциональными состояниями соотносятся биотоки мозга (электроэнцефалограмма – ЭЭГ), обертоны голоса (вокалогамма) и многие вегетативные реакции: электропроводность кожи (кожно-гальваническая реакция – КГР), изменение просвета сосудов (плетизмограмма), тонус мышц (миограмма), частота пульса, дыхания, время реакции.

Комплексная аппаратура, регистрирующая эти психосоматические корреляции, называется полиграфом. В некоторых странах он используется в целях расследования преступлений и именуется «детектором лжи» (лайдетектором). Предлагая подозреваемому различные тесты, следователь регистрирует посредством приборов психосоматические реакции: потоотделение (влияющее на электродность кожи), изменение просвета сосудов и т. д. Например, если подозревается, что данный человек совершил кражу в доме Джонсона, то, подключив к нему соответствующие датчики приборов, предлагают прослушать ряд фамилий, среди которых называется фамилия «Джонсон». Если при ее произнесении изменяется эмоциональное состояние подозреваемого, делается вывод о его возможной причастности к преступлению. Этот метод расследования преступления не исключает случайных совпадений. При произнесении фамилии «Джонсон» у подозреваемого действительно могут возникнуть эмоционально обусловленные вегетативные реакции, но совершенно по другим причинам (например, подозреваемый может вспомнить бывшего президента, к которому он относился отрицательно, и т. п.). Данные лайдетектора не могут использоваться как доказательства совершения преступления: они используются лишь для предварительной ориентации следствия.

[1] См.: Павлов И. П. Полн. собр соч. Т. 3. Кн. 3. С. 242–244.

[2] См.: Олдз Дж. Выявление подкрепляющих систем головного мозга методом самораздражения // Механизмы целого мозга. М., 1963.

[3] См.: Делъгадо X. М. Р. Мозг и сознание. М., 1971.

Источник

ГЛАВА 9. ЧУВСТВА

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВ И ИХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Понятие о чувствах. Человек не только познает действительность в процессах восприятия, памяти, воображения и мышления, но вместе с тем и относится так или иначе к тем или иным фактам жизни, испытывает те или иные чувства по отношению к ним. Такое внутреннее личное отношение имеет своим источником деятельность и общение, в которых оно возникает, изменяется, укрепляется или угасает. Чувством называют и патриотизм, во многом определяющий позиции человека. Чувством называют и охватившее человека отвращение к лжецу, обманувшему кого-то из мелких побуждений. Тем же понятием обозначают и мимолетное удовольствие, возникшее из-за того, что после долгого дождя блеснуло солнце.

Чувства — это переживаемые в различной форме внутренние отношения человека к тому, что происходит в его жизни, что он познает или делает.

Переживание чувства выступает как особое испытываемое субъектом психическое состояние, где восприятие и понимание чего-либо, знание о чем-либо выступает в единстве с личным отношением к воспринимаемому, понимаемому, известному или неизвестному. Во всех этих случаях говорят о переживании чувства как особом эмоциональном состоянии человека. Вместе с тем переживание чувства является психическим процессом, имеющим свою динамику, текущим и изменчивым. В частности, например, переживать тяжесть утраты близкого человека означает осуществлять активное переосмысление своего места в жизни, которое изменилось после невосполнимой потери, переоценивать жизненные ценности, находить в себе силы для преодоления критической ситуации и т.д. Бурно протекающий таким образом эмоциональный процесс своим итогом имеет некоторую сбалансированность положительных и негативных оценок самой ситуации» потери и себя в этой ситуации. Итак, переживание связано объективной необходимостью перенести ситуацию, ставшую критической, выдержать ее, вытерпеть, справиться с ней. Это и значит эмоционально пережить что-то. Переживание, таким образом, выступает как особая эмоциональная деятельность большой напряженности и нередко большой продуктивности, способствующая перестройке внутреннего мира личности и обретению необходимого равновесия.

Чувства и потребности человека. Чувства способствуют выделению предметов, отвечающих потребностям личности, и стимулируют деятельность, направленную на их удовлетворение. Переживание радости при научном открытии активизирует поисковую деятельность ученого, поддерживает интенсивность процесса удовлетворения познавательной потребности. Интерес как форма проявления потребности всегда имеет яркую эмоциональную окраску.

Чувства субъективно (для человека) выступают показателем того, как происходит процесс удовлетворения его потребностей. Возникшие в процессе общения и деятельности положительные эмоциональные состояния (восторга, удовольствия и т.п.) свидетельствуют о благоприятном протекании процесса удовлетворения потребностей. Неудовлетворенные потребности сопровождаются отрицательными эмоциями (стыда, раскаяния, тоски и т.п.).

В психологии сложилось представление, согласно которому эмоциональные состояния определяются качеством и интенсивностью актуальной потребности индивида и оценкой, которую он дает вероятности ее удовлетворения. Этот взгляд на природу и происхождение эмоций получил название информационной концепции эмоций (П. В. Симонов). Сознавая или не осознавая, человек сопоставляет информацию о том, что требуется для удовлетворения потребности, с тем, чем он располагает в момент ее возникновения. Если субъективная вероятность удовлетворения потребности велика, появляются положительные чувства. Отрицательные эмоции порождаются более или менее осознаваемой субъектом реальной или воображаемой невозможностью удовлетворения потребности или же падением ее вероятности по сравнению с прогнозом, который субъект давал ранее. Информационная концепция эмоции обладает несомненной доказательностью, хотя, скорее всего, не объясняет всю многообразную и богатую эмоциональную сферу личности. Далеко не все эмоции по своему происхождению укладываются в эту схему. Так, например, эмоция удивления явно не может быть отнесена ни к позитивным, ни к негативным эмоциональным состояниям.

Важнейшей характеристикой эмоциональных состояний является их регулятивная функция. Возникающие у человека переживания выступают в роли сигналов, информирующих человека о том, как идет у него процесс удовлетворения потребностей, с какого рода препятствиями он сталкивается, на что надо обратить внимание, над чем необходимо задуматься, что изменить. Учитель, непозволительно грубо накричавший на ученика, действительно провинившегося, но, вероятно, не вызвавшего бы этим такой бурной реакции педагога, если бы не усталость и раздражение последнего после неприятного разговора с директором школы, может, успокоившись, переживать эмоцию огорчения, досады на свою несдержанность, стыда. Все эти эмоциональные состояния побуждают учителя каким-то образом исправить ошибку, найти способ показать мальчику, что он сожалеет о своей резкости, вообще построить свое поведение и свои взаимоотношения с ним на основе объективной оценки ситуации, приведшей к конфликту.

Эмоция сигнализирует о благополучном или неблагополучном развитии событий, о большей или меньшей определенности положения субъекта в системе его предметных и межличностных отношений и обеспечивает тем самым регулирование, отладку его поведения в условиях общения и деятельности.

Чувства — одна из специфических форм отражения действительности. Если в познавательных процессах отражаются предметы и явления действительности, то в чувствах отражается отношение субъекта с присущими ему потребностями к познаваемым и изменяемым им предметам и явлениям действительности.

Приведем простой пример. Если учителю истории сообщить, что в одной из зарубежных стран на преподавание его предмета резко уменьшено учебное время, то это вызовет некоторую эмоциональную заинтересованность фактом и попытку его осмыслить, понять, но не больше. Вместе с тем, если тому же учителю сообщат, что на прохождение одной из конкретных тем по истории ему даже незначительно урезано учебное время, это вызовет у него сильную эмоциональную реакцию. Соотношение между его потребностями (желанием наиболее полно и доступно изложить исторические факты) и их предметом (программным материалом) изменилось и породило эмоциональную реакцию.

Физиологические и поведенческие компоненты эмоций. Как и все психические процессы, эмоциональные состояния, переживания чувств являются результатом деятельности мозга. Возникновение эмоций имеет своим началом изменения, которые совершаются во внешнем мире. Эти изменения ведут к повышению или понижению жизнедеятельности, пробуждению одних потребностей и угасанию других, к переменам в процессах, происходящих внутри человеческого организма. Физиологические процессы, характерные для переживания чувств, связаны как со сложным безусловным, так и с условным рефлексами. Как известно, системы условных рефлексов замыкаются и закрепляются в коре больших полушарий, а сложные безусловные рефлексы осуществляются через подкорковые узлы полушарий, зрительные бугры, относящиеся к мозговому стволу, и другие центры, передающие нервное возбуждение из высших отделов мозга на вегетативную нервную систему. Переживания чувств являются результатом совместной деятельности коры и подкорковых центров.

Чем большее значение имеют для человека изменения, происходящие вокруг него и с ним, тем более глубокими являются переживания чувств. Возникающие вследствие этого процессы возбуждения, распространяясь по коре больших полушарий, захватывают подкорковые центры. В отделах мозга, лежащих ниже коры больших полушарий, находятся различные центры физиологической деятельности организма: дыхательной, сердечнососудистой, пищеварительной, секреторной и др. Поэтому возбуждение подкорковых центров вызывает усиленную деятельность ряда внутренних органов. В связи с этим переживание чувств сопровождается изменением ритма дыхания (человек задыхается от волнения, тяжело и прерывисто дышит) и сердечной деятельности (сердце замирает или усиленно бьется), изменяется кровоснабжение отдельных частей организма (от стыда краснеют, от ужаса бледнеют), нарушается функционирование секреторных желез (слезы от горя, пересыхание во рту при волнении, «холодный» пот от страха) и т.д. Эти процессы, протекающие во внутренних органах тела, сравнительно легко поддаются регистрации и самонаблюдению и в силу этого с давних времен зачастую принимались за причину чувств. В нашем словоупотреблении и до сих пор сохранились выражения: «сердце не прощает», «тоска в сердце», «покорить сердце» и др. В свете современной физиологии и психологии очевидна наивность этих воззрений. То, что принималось за причину, является лишь следствием других процессов, происходящих в мозгу человека.

Кора больших полушарий в нормальных условиях оказывает тормозящее влияние на подкорковые центры, и таким образом сдерживаются внешние выражения чувств. Если кора мозга приходит в состояние чрезмерного возбуждения при воздействии раздражителей большой силы, при переутомлении, при опьянении, то в результате иррадиации перевозбуждаются и центры, лежащие ниже коры, вследствие чего исчезает обычная сдержанность. А если в подкорковых узлах полушарий и промежуточном мозге в случае отрицательной индукции распространяется процесс широкого торможения, наблюдается угнетение, ослабление или скованность мускульных движений, упадок сердечно-сосудистой деятельности и дыхания и т.д. Таким образом, при переживании чувств, при эмоциональных состояниях наблюдается и повышение, и понижение интенсивности разных сторон жизнедеятельности человека.

В последнее время физиологические исследования выявили значение некоторых узкоспециализированных мозговых структур для возникновения эмоциональных состояний. Опыты проводились на животных, которым вживляли электроды в определенные участки гипоталамуса (эксперименты Д. Олдса).

При раздражении одних участков у подопытных возникали явно приятные, эмоционально положительные ощущения, к возобновлению которых они активно стремились. Эти участки получили название «центров удовольствия». Когда же электротоком раздражались другие мозговые структуры, было замечено, что животное испытывало отрицательные эмоции и всячески стремилось избежать ситуации воздействия на эти участки, которые были названы поэтому «центрами страдания» Установлено, что существует связь между разными участками, отвечающими за возникновение отрицательных эмоций, — «центры страдания», расположенные в разных отделах мозга, образуют единую систему. В связи с этим отрицательные эмоции переживаются довольно единообразно, сигнализируя об общем неблагополучии организма. В то же время центры, специализировавшиеся на продуцировании положительных эмоций, менее связаны друг с другом, в результате чего положительные эмоции более разнообразны в своем выражении.

Разумеется, в особенностях функционирования мозга человека не следует усматривать прямую аналогию с физиологией эмоциональных состояний у животных, однако существует, очевидно, возможность выдвинуть базирующиеся на приведенных фактах обоснованные гипотезы о физиологических предпосылках возникновения человеческих эмоций.

Существенно важные данные для понимания природы эмоций были также получены при изучении функциональной асимметрии мозга. В частности, выяснилось, что левое полушарие в большей степени связано с возникновением и поддержанием положительных эмоций, аправое -с отрицательными эмоциями.

Все исследования физиологических основ эмоций отчетливо показывают их полярный характер: удовольствие — неудовольствие, наслаждение — страдание, приятное — неприятное и т.д. Эта полярность эмоциональных состояний находит основание в специализации мозговых структур и закономерностях протекания физиологических процессов.

Источник