- ЕГЭ. Литература. Анализ стихотворений. А.А.Фет. «Это утро, радость эта…»

- Это утро радость эта анализ стихотворения

- Анализ стихотворения А. Фета «Это утро, радость эта»

- План работы

- Композиция произведения

- Жанровая принадлежность и размер

- Художественные приемы

- Главная мысль

- Анализ стихотворения А. Фета «Это утро, радость эта»

- Краткий анализ

- Проанализировать стихотворение. туманное утро. Фет.

- История создания

- Анализ стихотворения Фета «Это утро, радость эта…»

- Композиция

- Средства выразительности

- Композиция и структура образов стиха

ЕГЭ. Литература. Анализ стихотворений. А.А.Фет. «Это утро, радость эта…»

| История написания |

| Род литературы. Жанр Лирическое стихотворение |

| Литературное направление «Чистое искусство» |

| Размер стиха Размер- хорей Чередование женской и мужской рифмы. Рифма перекрёстная, но чередуются две строки с одной. Причём 1 и 2, 4 и5 строки — смежная рифмовка. Всего в строфе 6 строк. 3 и 6 строки — закрытые рифмы( оканчиваются строки на согласный, а 1 и 2, 4и 5- открытые- на гласный. Это шестистишие. Схема: аабввб |

| Композиция Всё стихотворение — это одно предложение с однородными членами, перечисляющими, что же такое весна. |

| Тема, идея, проблемы |

| Художественные средстваХудожественных средств мало в этом стихотворении. |

| Синтаксическое средство— однородные члены: «… эти ивы и берёзы…», «…эти горы, эти долы…» и др. Автор перечисляет , что видит он вокруг себя, подмечая каждую мелочь, видя и слыша, что происходит с природой весной. |

| Анафора: повторяются формы слова «это» в каждой строчке. |

| Сравнение: «…Эти капли – эти слёзы…».Обратите внимание, что капли автор сравнивает именно со слезами, что так непривычно для описания весны, когда радостное настроение. |

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Источник

Это утро радость эта анализ стихотворения

1. История создания. Стихотворение «Это утро, радость эта. » (1881 г.) относится к позднему периоду творчества А. А. Фета. Несмотря на почтенный возраст (61 год), поэт по-прежнему сохранял в себе способность к свежему восприятию красоты природы.

2. Жанр произведения — пейзажная лирика.

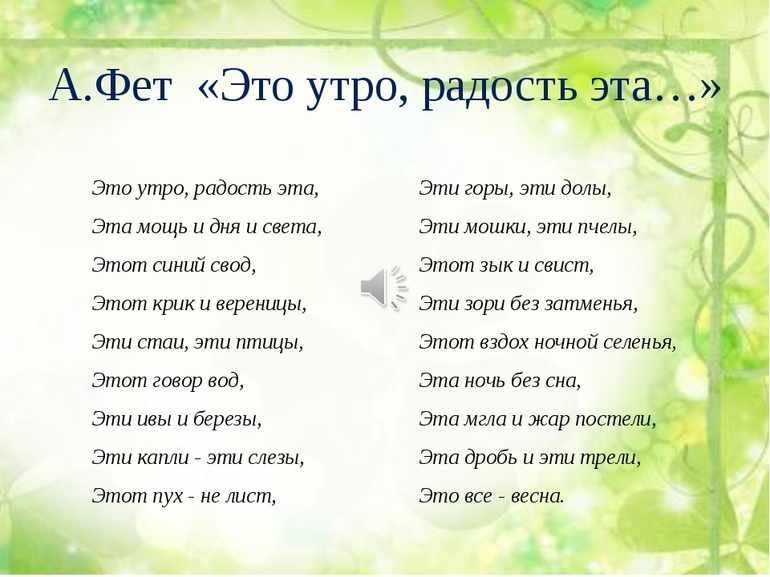

3. Основная тема стихотворения — весна и ее мощное влияние на состояние человека. Произведение является ярким примером невероятного мастерства Фета в изображении природы. Прежде всего, бросается в глаза оттачиваемый годами талант поэта уделять внимание отдельным деталям. Стихотворение начинается с торжественного описания утра.

Классическим приемом Фета является сочетание цветов («синий свод») и звуков («крик», «говор вод»). В пеструю картину добавляются все новые и новые штрихи мастера: «ивы и березы», «горы», «мошки». Все это словно возникает из ниоткуда под лучами солнца.

Природа предстает единым целым, поражая воображение наблюдателя. Фет, как обычно, лишь намекает о присутствии человека в последней строфе. День постепенно сменяется «ночью без сна». Яркие впечатления и ощущения не дают покоя незримому лирическому герою. Взволнованное состояние может быть объяснено только одной причиной — наступлением весны.

4. Композиция. Каждая строфа стихотворения посвящена целиком отдельному времени суток: утру, дню и ночи. В последней строфе происходит слияние природных явления и состояния человека, которое объясняется приходом самого светлого и радостного времени года.

5. Размер произведения — четырех- и трехстопный хорей.

6. Выразительные средства. Стихотворение отличается особыми, свойственными Фету, художественными приемами. Во-первых, оно представляет собой одно большое сложносочиненное предложение. Благодаря многочисленному перечислению произведение воспринимается на одном дыхании. Во-вторых, автор не использует ни одного глагола. При этом стихотворение очень динамично за счет быстро сменяющих друг друга существительных.

Многократно повторяется местоимение «это» («этот», «эти»), заостряя внимание читателя на каждой детали. К финалу все повторения сводятся к одному итоговому заключению: «Это все — весна». В стихотворении практически нет эпитетов («синий», «ночной»). Образность придается особым сочетанием существительных в метафорах («говор вод», «вздох ночной селенья»), сравнении («эти капли — эти слезы»), противопоставлении («пух — не лист»).

7. Главная мысль произведения заключается в том, что невероятно богатая красота природы оказывает прямое воздействие на душу человека. Даже стареющий поэт, испытавший множество бед и лишений в жизни, с наступлением весны чувствует прилив вдохновения и новых сил. В поздний период творчества Фетом все чаще овладевали мысли о неудачно сложившейся жизни и скорой смерти, отразившиеся во многих произведениях. Стихотворение «Это утро, радость эта. «, напротив, проникнуто огромным оптимизмом и жизнеутверждающей верой автора.

Источник

Анализ стихотворения А. Фета «Это утро, радость эта»

Пейзажная лирика занимает важное место в творчестве Афанасия Фета. Поэт считал, что искусство должно воспевать прекрасное. Картины, описываемые поэтом, восхищают красотой и простотой. Особенно популярно его произведение «Это утро, радость эта», в котором великолепно описана природа.

План работы

Анализ «Это утро, радость эта» Фета можно разделить на несколько пунктов. Главные из них:

- История — произведение было написано Афанасием Афанасиевичем в 1881 году и относится к позднему периоду его творчества.

- Тема — изменения природы в весеннюю пору.

- Композиция — стих состоит из трех шестистопных строф.

- Жанр — элегия.

- Размер поэтического произведения — трех- и четырехстопный хорей.

История создания

«Это утро, радость эта» было написано Афанасием Афанасиевичем в 1881 году. Поэзия относится к позднему периоду жизни и творчества поэта. В те годы он умиротворенно отдыхал в загородной усадьбе, посвятив себя творчеству.

В работах автора того периода преобладали философские мотивы. Это связано с утратой возлюбленной Марии Лазич. Трагический эпизод произошел с ним еще в молодости, но оставил след в сознании на всю жизнь. Еще юному Афанасию пришлось расстаться с девушкой из-за того, что она была бедной. Но спустя недолгое время после разрыва он узнал о смерти возлюбленной. Воспоминания об этом терзали его душу. Особенно остро эта боль напомнила о себе в зрелом возрасте.

Композиция произведения

У стихотворения простая структура. Оно делится на смысловые части, в которых автор описывает все, что видит вокруг. Он рассказывает о своих самых незначительных впечатлениях, формируя из них полноценную картину природы.

Каждая строфа стиха описывает определенное время суток — утро, день и ночь.

В заключительной строфе автор соединил природные изменения и состояние человека, которое объясняется приближением долгожданной весны.

Ключевая особенность стихотворения — безглагольность. То, что Фет исключил глаголы из поэзии, придало событиям статичности и помогло выразить спокойную атмосферу, отображающую внутреннее состояние.

Жанровая принадлежность и размер

Стих относится к лирике. Жанр произведения — элегия. В основе стиха лежит пейзаж, но все же в ней чувствуется философия Фета. Пробуждающаяся после зимних холодов природа способствует к рассуждениям о ее вечности и о месте человека в ней. В произведении преобладают грустные ноты.

Стихотворный размер — хорей. Фет использует чередование мужской и женской рифмы. Рифма перекрёстная, при которой чередуются две строки с одной. При этом 1 и 2, 4 и 5 строки — смежная рифмовка. Всего в строфе 6 строк.

3 и 6 строки — закрытые рифмы, а 1 и 2, 4 и 5 — открытые. Схема стихотворения — аабввб.

Художественные приемы

Произведение не наделено большим количеством средств выразительности. Автор не старается красиво нарисовать природу, а лишь кратко перечисляет все, что его окружает. Часть видимого пейзажа наталкивает его на ассоциации, которые выражаются при помощи художественных приемов.

- Эпитет — «вздох ночей».

- Сравнения — «эти капли — эти слезы» и «мощь дня и света».

- Аллитерация в поэзии выступает средством для отображения печального настроения автора. К примеру, согласный «с»: «эта мощь и дня и света, этот синий свод».

- Анафора — повторение форм слова «это» в каждой строке как ключевая особенность данного произведения.

- Употребление однородных членов в предложении как синтаксический прием всего стиха: «…эти горы, эти долы…», «эти ивы и берёзы…» и т. д. Афанасий перечисляет все изменения природы, уделяя внимание каждой мелочи, отображая все, что происходит c окружающим миром с приходом весны.

Помимо этого, единой метафорой можно назвать все строки, в которых через пейзажные образы характеризуют весну и туманное утреннее время.

Главная мысль

Основная мысль стихотворения Афанасия Фета выражается в том, что мощь и красота природы имеет прямое влияние на душу человека и его настроение. Даже стареющий поэт, почувствовавший на себе все беды и тяготы земной жизни, с приходом весны чувствует прилив новых сил и испытывает вдохновение.

Интересно, что весь поздний период творчества поэта пронизан его печальными мыслями о неудачной жизни и приближении кончины. Это же стихотворение, наоборот, пропитано оптимизмом и жизнеутверждающей верой.

Источник

Анализ стихотворения А. Фета «Это утро, радость эта»

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением Это утро, радость эта.

История создания – произведение было написано в 1881 г. (поздний период творчества), когда поэт пребывал в загородном имении.

Тема стихотворения – весеннее пробуждение природы.

Композиция – Стихотворение невозможно поделить на части по смыслу, так как автор просто перечисляет все, что видит вокруг. В нем всего одно предложение, что придает мыслям целостности. Формально стихотворение состоит из трех шестистопных строф.

Жанр – элегия.

Стихотворный размер – четырехстопный хорей, рифмовка параллельная и кольцевая.

Метафоры – «мощь и дня и света», «говор вод», «эти капли – эти слезы».

Эпитеты – «вздох ночной».

Проанализировать стихотворение. туманное утро. Фет.

Пункты: 1 формальные признаки. 2.о чем стих. 3.средство худож. выразительности. 4.моё восприятие. но восприятия у меня нет.

вот стих: Как первый золотистый луч Меж белых гор и сизых туч Скользит уступами вершин На темя башен и руин,

Когда в долинах, полных мглой, Туман недвижим голубой, — Пусть твой восторг во мглу сердец Такой кидает свет, певец!

И как у розы молодой, Рожденной раннею зарей, Когда еще палящих крыл Полудня ветер не раскрыл

И влажный вздох туман ночной Меж небом делит и землей, Росинка катится с листа, — Пусть будет песнь твоя чиста.

При работе над подготовкой полного собрания стихотворений Фета, был обнаружен документ, отражающий начальный импульс, зародыш, так сказать, стихотворения Фета. Других подобных документов нет — да и этот состоит лишь из одной строки. В беловой тетради 50-х годов под стихотворением «Свился берег мне скалистый» Фет написал карандашом, беглым почерком, без знаков препинания: Капля скатившаясь с листа такая утрен песнь. Несомненно, это первая и немедленная фиксация пришедшего в голову сравнения — «зародыша» будущего стихотворения «Туманное утро», написанного в Риме в 1856 г. Характерна аграмматичность формы «скатившаясь», в которой соединились в недифференцированности быстро мелькнувшей мысли формы «скатившись» и «скатившаяся». Знание исходного пункта и окончательного результата может нам помочь разобраться в какой-то мере в характере и последовательности процесса создания стихотворения. Для этого обратимся к анализу его структуры. Стихотворение написано размером с одними мужскими рифмами, расположенными попарно. Такая метрическая форма не создает строф; если они наличествуют, то создаются семантико-синтаксическими средствами. В данном случае Фет избрал восьмистрочную строфу. Здесь каждая строфа представляет собой одно сложное предложение, в котором цепь придаточных, создающих глубокую синтаксическую перспективу, завершается лаконичным главным предложением. При этом вторая строфа явно имитирует первую. Она также начинается сравнительным придаточным предложением, вводимым союзом «как», продолжается временным придаточным, вводимым союзом «когда», и заканчивается главным предложением, вводимым частицей «пусть». Однако здесь нет той синтаксической стройности, как в первой строфе. Временное придаточное здесь вставлено внутрь сравнительного, так что начало сравнительного придаточного («И как у розы молодой») отделено от его конца («росинка катится с листа») пятью строками. Это делает смысл непрозрачным. Пять отделяющих строк содержат причастный оборот и, в сущности, два временных придаточных, объединенных союзами «как» и «и». При этом неясно, относятся ли эти придаточные предложения грамматически к слову «рожденной» или к слову «катится», т. е. ко времени рождения розы или ко времени, когда с нее скатывается капля росы. Во всяком случае, и то и другое происходит ранним утром, поэтому лишними по смыслу являются слова:

Когда еще палящих крыл Полудня ветер не раскрыл.

Если уже сказано, что вся картина относится к раннему утру, к чему же пояснять, что еще не наступил полдень? Видимо, моделью явилась первая строфа, а вторая, так сказать, подогнана под ее строй, хотя первоначальный замысел стихотворения связан именно со второй строфой. Попытаемся предположительно реконструировать ход творческого процесса, приведшего к созданию «Туманного утра». Он несомненно начался с того сравнения, которое зафиксировано в приведенной выше записи. Если бы мелькнувшее сравнение не было схвачено как творческий импульс, незачем было бы фиксировать его в тетради для стихов. Сразу же будущее стихотворение представилось поэту как двухчастное, со структурой, основанной на параллелизме частей. Тем самым к сравнению поэзии с утренней росой надо было подобрать параллельное сравнение. К песне чистой, как утренняя роса, был найден коррелят в виде песни светлой, как утренний луч. Мы видим, что исходное стремление построить стихотворение как сочетание двух параллельных строф было необыкновенно интенсивным. Вся структура: образность, строфика, метрика, очень сложное синтаксическое построение, ритмико-синтаксические соотношения, вплоть до словесных формул, вводящих аналогичные синтаксические отрезки, — все это должно было повторяться в обеих частях стихотворения. Это не вполне удалось во второй строфе. Вероятно, до такой степени идентичности при очень своеобразной, можно сказать прихотливой, синтаксической структуре первой строфы нельзя было довести вторую. Образы двух строф не удалось развернуть одинаково содержательно.

История создания

Анализируемое стихотворение относится к позднему периоду творчества А. Фета. Поэт написал его в 1881 г., когда уже был в отставке и жил в имении за городом. В его зрелом творчестве преобладают философские мотивы, что связано с потерей возлюбленной Марией Лазич. Фет расстался с девушкой еще в молодости, а через некоторое время после расставания узнал, что она погибла. Воспоминания терзали его душу и оставляли след в лирике.

«Это утро, радость эта» кажется неожиданным коротким всплеском радости. Тем не менее, в произведении нет восторга, характерного для ранних стихов Фета. Оно больше напоминает наблюдение за природой, во время которого поэт вспоминает о том, что было в его судьбе.

В произведении развивается традиционный для мировой литературы мотив весны. В центре авторского внимания пейзаж. Картины природы панорамные, А Фет охватывает своим взором все: стаи птиц, мошек, слезы деревьев. В лаконичном тексте он описывает целые сутки. Начинается рассказ описанием утреннего и дневного света, а заканчивается изображением ночной поры. В каждом времени суток поэт замечает только самое важное.

Пейзажные зарисовки богаты не только зрительными образами, но и звуками: «этот зык и свист», «эта дробь и эти трели». Цветовую гамму автор не отображает, но читатель и без его помощи может представить цвета окружающей природы.

Лирический герой практически не заметен за пейзажами. Повествование безличное, что еще больше помогает скрыть героя. О его чувствах и эмоциях можно судить по деталям. Например, герой замечает капли на деревьях и сравнивает их со слезами, видимо, что-то печалит его сердце. В то же время, мужчина не разучился слышать природу и радоваться вместе с ней приходу весны.

В контексте темы развивается идея о том, что весна может разбудить прекрасное даже в опечаленном сердце. Кроме того, автор в который раз утверждает красоту природы.

Анализ стихотворения Фета «Это утро, радость эта…»

Творчество Афанасия Афанасьевича Фета, без сомнения, одна из вершин русской поэзии. Изумительно эмоциональный, классик, ученик школы «чистого искусства» воспевал в своих произведениях только то, что считал по-настоящему прекрасным.

Особое место в его творчестве занимала тема природы. Афанасий Фет был явным сторонником пантеизма; он не раз признавался себе, например, в дневниках, что не знает ничего более гармоничного, чем всё, что есть в природе. Даже страшная, стихийная, она остаётся поразительно прекрасной. Ничто, пожалуй, не вдохновляло Фета сильнее, чем всё, что творилось вокруг него. В отличие от Ф.И. Тютчева, этот лирик не ощущал трагического разрыва человека и природы, не считал невозможным возвращение «сына» к стихии-матери.

Поэт со всем присущим ему жизнелюбием воспевал гармонию Вселенной и зачастую вплетал в, казалось бы, простую пейзажную зарисовку сложнейшие философские мотивы. Он размышлял о смысле бытия, о быстротечности жизни и, конечно же, о любви и счастье. Несмотря на то, что судьба поэта оказалась долгой и очень трудной, в своей лирике он предстаёт перед нами как неунывающий оптимист, проповедующий жизнь во всех её проявлениях. Это мажорное настроение он сумеет сохранить до конца своих дней.

Учитель проверяет на плагиат? Закажи уникальную работу у нас за 250 рублей! Напишем в течение дня!

Связаться с нами:

Одним из самых известных стихотворений Фета оказывается его «Это утро, радость эта…», написанное в 1881 году. Оно относится к поздним произведениям поэта. Сложно представить, но в последние годы классик всё острее ощущал несовершенство собственной жизни и свою неудовлетворённость ею. Он корил себя за женитьбу на нелюбимой женщине и косвенное участие в гибели Марии Лазич. Несмотря на это, его лирика осталась всё такой же трогательной и чистой, как и прежде.

Стихотворение «Это утро, радость эта…» посвящено смене времён года и наступлению весны. Кажется, что поэт смотрит в окно и описывает всё, что видит вокруг себя:

«Этот синий свод, Этот крик и вереницы, Эти стаи, эти птицы…».

Несмотря на то, что стихотворение бессюжетно, оно напоминает не внутренний монолог поэта, не поток его сознания, а быструю смену кадров. Фет нарочно обращается к использованию назывных предложений и приёму синтаксического параллелизма, применённого впервые в его бессмертном «Шёпот, робкое дыханье…», поскольку это обусловлено поэтическим замыслом автора. Классику будто бы не хватает слов, чтобы описать всепобеждающую красоту и прелесть природы, поэтому он не стремится соревноваться с ней в изысканности, а простыми, небрежными штрихами-набросками успевает запечатлеть в вечности некоторые мгновения весны, покоряющей его сердце.

В произведении стремительно охвачен один весенний день с утра до вечера. Каждая строфа символизирует один из временных промежутков, при этом каждый «отрезок» времени окрашен своей прелестью; Фет везде находит особую притягательность. Он, «импрессионист в поэзии», тонко подмечает детали окружающей его природы, и строки, наполненные стремительностью, беспрерывным движением вперёд, оживают в воображении.

В стихотворении нет эпитетов, потому что практически нет и прилагательных. Особую выразительность строкам придают повторы указательных местоимений: этот, эта, эти и т.д. Несмотря на то, что в произведении использованы мотивы, встречающиеся и в ранних фетовских текстах, поэтическая лексика автора не кажется ни бедной, ни банальной, скорее наоборот. Этот эффект обусловлен прежде всего удивительной рифмовкой и размером текста: Фет обращается к четырехстопному хорею, благодаря которому создаётся иллюзия восклицательной интонации. Из каждой третьей строки «выпадает» одна стопа — это сделано нарочно, поскольку такое интонационное оформление стихотворения позволяет обеспечить эффект бьющегося в нетерпении человеческого сердца.

Особого внимания заслуживает последняя строфа. В ней мотив смены дня и ночи приобретает иное звучание — и скрытый, неожиданный смысл. Фет рассказывает не только о красоте весенней ночи, но — о любви. Неспроста весна ассоциируется с безумной юностью, наполненной эмоциями и красками. Так, Афанасий Афанасьевич отмечает символы ночного любовного свидания — «эта ночь без сна». Быть может, что в такие вот ночи сам поэт задумывается о своей единственной в жизни любви, к сожалению, упущенной. Мысли поглощают его целиком и не дают забыться. И поэт заканчивает стихотворение удивительно простой, но притягательной строчкой, становящейся логическим окончанием стихотворения — «Это всё — весна».

Удивительной чертой этого стихотворения А.А. Фета становится потрясающая образность, созданная, в принципе, без использования массы средств художественной выразительности. Особо привлекательна мелодика стихотворения и его параллелизм. Читатель способен прочувствовать, увидеть всё, что описывает поэт — все краски, звуки, запахи. В произведении «Это утро, радость эта…» банальные мотивы приобретают особое звучание; автор не просто изливает собственные переживания на бумагу, но и обращается к читателю, словно предлагая и ему тоже ощутить всю прелесть наступающего времени.

Композиция

Композиция стихотворения несложная. Оно не делится на части по смыслу, автор рассказывает обо всем, что видит вокруг. Кажется, что он нанизывает свои самые значительные впечатления, формируя из них панорамную картину природы. В качестве основы для сюжета используются временные рамки: от утра до вечера. Особенность стихотворения в том, что автор не употребляет ни одного глагола. Такой прием придает событиям статичности, способствует созданию спокойной атмосферы, соответствующей внутреннему состоянию лирического «Я» и автора.

В произведении всего одно предложение, что придает мыслям целостности. Формально оно состоит из трех шестистопных строф.

Средства выразительности

В стихотворении не очень много средств выразительности. Автор задумчиво называет все, что видит вокруг, не пытаясь приукрашивать образы. Некоторые элементы пейзажа вызывают у него ассоциации, которые и передаются при помощи художественных средств. В тексте есть метафоры– «мощь и дня и света», «говор вод», «эти капли – эти слезы» и эпитет – «вздох ночной». Также одной большой метафорой можно назвать все строки, которые посредством пейзажных образов описывают весну.

Особенность анализируемого стихотворение – повторение местоимения «это» в разных формах. Такой прием называется анафорой. Инструментом для передачи грустного настроения служит также аллитерация, например, согласного «с»: «эта мощь и дня и света, этот синий свод».

Композиция и структура образов стиха

Возможно, отбирая стихи для сборника, Фет посчитал это произведение слишком новаторским для современного ему читателя. Стихотворная форма действительно необычна, даже экспериментальна: весь текст представляет собой одно-единственное предложение, причём в этой фразе вовсе нет глаголов, а прилагательных всего два. Подобная безглагольность придаёт стихотворению сходство с неким каталогом, перечислением признаков, которое заканчивается обобщением.

Уникален и такой смелый приём, как сквозная анафора — одинаковое начало всех строчек со слов «это», «этот». Синтаксическая функция указательного местоимения заключается в отсылке к предыдущему упоминанию предмета, здесь многократный повтор его как бы открывает текст, направляет взгляд в мир настоящей весны. Тема разделена на три смысловые части, которые при внешней похожести имеют определённый план развития:

- первая часть направлена ввысь и вызывает ассоциацию с утром — это небо, бескрайнее светлое пространство, в нём и цвет, и графический рисунок птичьих стай, и звуковой образ весеннего гама птиц и бегущей воды;

- средняя часть напоминает день и взгляд по сторонам — это земля, пейзаж, деревья, насекомые, простор сужается, появляются мелкие детали и опять звук, уже более близкий, словно бы звенящий вокруг лирического героя;

- в заключительной части описан вечер, погружение внутрь себя — это туманное состояние души, весеннее волнение, радостное возбуждение, бессонные ночи, а звучащие «дробь» и «трели» уже скорее метафоричны, чем реальны.

Набор образов, характерных для рассказа о весеннем времени, довольно банален, каждый из них неоднократно встречается в предыдущих произведениях и самого Фета, и других русских классиков.

Автор словно создаёт реестр традиционных символов весны, отсылая читателя к стихам своих предшественников. Например, метафора «говор вод» вызывает в памяти стих Ф. Тютчева «Весенние воды», а «синий свод», как и образ пчелы или пуха вместо листвы, является почти прямой цитатой из пушкинского «Евгения Онегина».

Весьма популярны у русских литераторов также описания птичьих стай и любимых всеми деревьев — ив и берёз.

Идея Фета, вероятно, заключается в том, чтобы в рамках жанра пейзажной лирики дать обобщённую модель весны, выразить отношение к ней как к желанному времени ожидания чувственного расцвета души человека.

Источник