- 10 непонятных ощущений, которые мы испытываем

- 1. Зенозина

- 2. Синдром фантомного звонка

- 3. Дежавю

- 4. Адронитис

- 5. Эллипсизм

- 6. Опия

- 7. Состояние фугу

- 8. Либеросис

- 9. Кризализм

- 10. Энуэмент

- Сила воображения: для чего мозг фантазирует, а мы рыдаем над сериалами

- Парадокс вымысла

- Парадокс: чтобы событие на нас эмоционально повлияло, оно не должно быть выдуманным, но это правило не срабатывает с художественными произведениями. Что в них такого особенного?

- Эти слова будто проводят черту: есть «настоящие», «правильные» эмоции, касающиеся реальной жизни, и «надуманные», «ненастоящие», вызванные художественным произведением.

- Что такое квазиэмоции

- Эмоции побуждают нас к действию, а квазиэмоции, хоть и переживаются так же интенсивно физически и психологически, не мотивируют нас что-то немедленно предпринять.

- Парадокс трагедии или хоррора

- Восприятие и воображение — два разных процесса?

- Зачем человеку воображение

- Чтобы в магазине решить, какая мебель лучше подойдет для гостиной, вы представляете: а как будет смотреться вот этот белый диван? А может, лучше зеленый?

- 1. Взаимодействие с художественными произведениями

- 2. Притворство

- 3. Эмпатия / «чтение мыслей»

- 4. Модальная эпистемология

- Мы задействуем воображение постоянно, а не только когда открываем книгу или садимся за стол, чтобы написать свой текст.

- Этот опыт наделал много шума в философии восприятия и воображения, продемонстрировав, что не стоит так уж доверять нашим органам чувств и восприятию — они нас часто обманывают.

- Нейробиология воображения

- Эволюционно такая способность моделировать была нашим преимуществом: гипотетическая ядовитая черная вдова у меня под кроватью пугает меня не меньше настоящей и запускает стрессовые физические процессы, которые помогут мне спастись и выжить. А если я ошиблась и никакой черной вдовы не было, это уже не так важно.

10 непонятных ощущений, которые мы испытываем

1. Зенозина

Зенозина — это когда с возрастом начинается казаться, что годы летят, проходят всё быстрее и быстрее. Многим знакомо это ощущение. Название состоит из двух древнегреческих имен — Зенон и Мнемозина. Первый был известен благодаря своим рассуждениям о неподвижности времени, а Мнемозина в древнегреческой мифологии была олицетворением памяти.

2. Синдром фантомного звонка

Или по-другому — синдром фантомных вибраций. Такое состояние, когда тебе кажется, что телефон звонит и издает вибрации, но на самом деле этого не происходит. Испытывать такое ощущение наиболее склонны те, кто проявляет беспокойство по поводу связи с друзьями и близкими.

3. Дежавю

Чувство, знакомое каждому. Когда ты думаешь, что бывал в новом месте или даже стране прежде. Или когда кажется, что событие, которое только что произошло, уже было раньше и повторяется как день сурка.

Это одна из самых распространённых среди всех необычных эмоций. Вызвать дежавю искусственным образом нельзя, поэтому научные исследования этого чувства затруднены. По Фрейду, дежавю связано с памятью о материнском лоне, о котором каждый уверенно может заявить: «Я там уже был!»

4. Адронитис

Бывало ли у тебя так, что после знакомства с девушкой ты испытывал чувство недовольства, досаду из-за понимания того, что понадобится еще куча времени, для того чтобы лучше узнать ее (может, недели или месяцы)? Или что у тебя вообще нет возможности ее узнать, в то время как она для тебя очень интересна. Это и есть адронитис. Древние греки так называли мужскую половину дома.

5. Эллипсизм

Испытывать такое ощущение наиболее склонны пожилые люди. Оно связано с грустью от осознания того, что человек не увидит будущего своих детей или внуков. К примеру, бабушки могут испытывать эллипсизм, когда задумываются о том, как быстро растут их внуки. Они боятся, что не доживут до каких-нибудь ярких и значимых событий в их жизни. Да, такие дела. Старайся проводить время со своими стариками почаще.

6. Опия

Не опий — опия. Чувство возбуждения во время обмена пристальными взглядами с кем бы то ни было. Зрительный контакт вызывает большой прилив энергии. Это ощущение может быть как приятным, так и не очень. К примеру, если ты видишь в человеке угрозу — чувство будет неприятным. А если речь идет о симпатичной девушке, то такой взгляд, скорее всего, доставит удовольствие и тебе, и ей.

7. Состояние фугу

Это состояние, когда ты неосознанно что-то делаешь (говоришь, перемещаешься по квартире, например), а после этого ничего не помнишь. То есть, возможно, ты говорил с кем-то по телефону и точил карандаш, но когда ты выйдешь из этого состояния, то не вспомнишь разговора и действий. После нескольких литров пива или виски многие впадают в состояние фугу.

8. Либеросис

Состояние, в котором каждый бывал хотя бы раз. А может, ты пребываешь в нем практически каждый день? Это чувство, когда тебе хочется впасть в детство, чтобы снова стать мелким сорванцом. Оно связано с желанием ослабить гайки в контроле над жизнью, ни о чем не волноваться и не переживать. В общем, если ты часто ностальгируешь по беззаботным временам, это называется «либеросис».

9. Кризализм

Это точно знакомо каждому. Сейчас, в осеннюю пору, многие испытывают это чувство. Ощущение покоя, защищенности, тепла и уюта в своем доме, в то время как за окном ливень, слякоть и холод. Термин образован от слова chrysalis — «куколка» (не Барби, а стадия развития бабочки). И ведь действительно очень приятно быть в своем коконе, когда во внешнем мире происходит всякое.

10. Энуэмент

Это неприятное чувство мы испытываем, когда находим ответ на вопрос, который мучил нас на протяжении долгого времени. Возникает желание вернуться назад во времени и рассказать о будущем прошлому себе. Так что знай, что каждый раз, когда ты говоришь «Если бы я знал!», ты испытываешь энуэмент.

Источник

Сила воображения: для чего мозг фантазирует, а мы рыдаем над сериалами

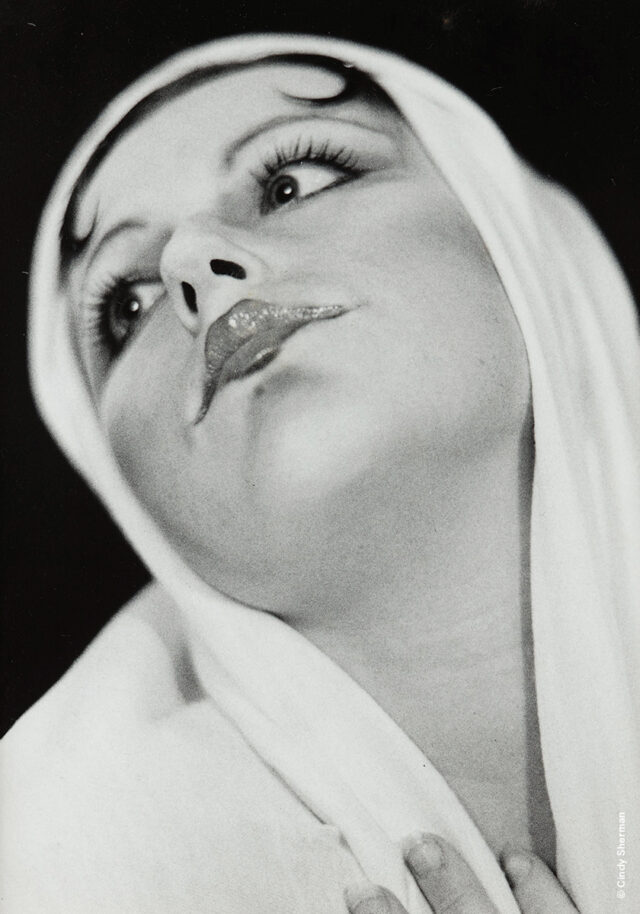

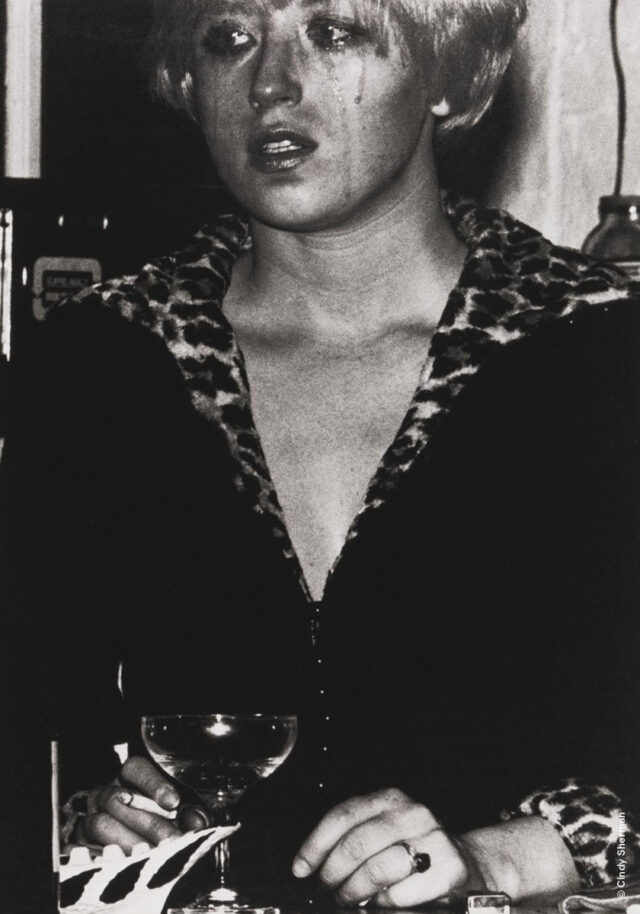

Сердце бешено стучит, от резких звуков подпрыгиваешь на диване и кричишь в экран: «Обернись, маньяк у тебя за спиной!» Не только фильмы ужасов вызывают у нас столь сильные эмоции: иногда мы переживаем за отношения героев книги больше, чем за свои собственные, или плачем навзрыд из-за смерти любимого персонажа в сериале. Почему нас так увлекают вымышленные миры, что об этом знают философы и как нейробиологи помогают им во всем разобраться? Рассказывает философиня из Университета Тарту (Эстония) и ведущая телеграм-канала «Настя про философию» Анастасия Бабаш.

Парадокс вымысла

«Чего ты ревешь? Это всего лишь сериал!», «Как можно влюбиться в Доктора Кто? Он же не настоящий!», «Ты всё еще фанатеешь по этой глупой детской книжке?» — скорее всего, вы хотя бы раз слышали эти фразы в свой адрес, если вас действительно увлекали события, описанные в книге или фильме. Возможно, вы даже пытались утешить себя: «Да нет никакого монстра у меня под кроватью» и «Всего этого не было на самом деле, хватит переживать». Но страх, радость и даже влюбленность от этого никуда не девались: эмоции, которые нам дарят вымышленные миры, такие же реальные, как если бы это произошло на самом деле. Почему так происходит?

Английский философ Колин Рэдфорд в 1975 году тоже мучился этим вопросом и написал статью «Как нас может волновать судьба Анны Карениной?». В ней он собрал три утверждения, которые по отдельности кажутся нам верными, но все вместе противоречат друг другу. Так появился парадокс вымысла , который вызвал немало жарких дискуссий. Вот его тезисы:

- Мы испытываем эмоции только из-за того, в реальность чего мы верим. Мы не будем радоваться повышению зарплаты, если этого не произошло и не произойдет в ближайшем будущем, или расстраиваться из-за ссоры с лучшим другом, если мы не ругались и у нас всё хорошо. Эмоции не возникают случайно, а появляются в ответ на конкретный, произошедший с нами или с другими людьми случай и предлагают оценку и быстрое решение, что с этим всем делать. Например, злиться, если разбилась любимая ваза, или радоваться, если сложный экзамен позади.

- Мы не верим, что события, произошедшие в книгах или на экране, действительно реальны. Встретив в жизни Джонни Деппа, мы вряд ли будем интересоваться, где он припарковал «Черную жемчужину», а у Дэниела Рэдклиффа спрашивать, не страшно ли ему было в финальной битве с Волдемортом. Мы понимаем, что вымышленные миры — это плод воображения, а значит, и событий, описанных в повести или сценарии, не было.

- И все-таки книги, фильмы, сериалы и другие художественные произведения вызывают у нас различные и сильные чувства. Да, мы плачем из-за смерти любимых персонажей и радуемся, когда герои мирятся или побеждают врага, даже если знаем, что это выдумка: актеры после съемок снимут грим и костюмы, загорится свет в кинозале, а переживания героев останутся на страницах закрытой вами книги.

Парадокс: чтобы событие на нас эмоционально повлияло, оно не должно быть выдуманным, но это правило не срабатывает с художественными произведениями. Что в них такого особенного?

Колин Рэдфорд много размышлял, как же его разрешить, и в итоге решил, что человеческая природа вообще противоречива. То, что мы плачем или смеемся над вымышленными событиями, — всего лишь еще одно проявление нашей иррациональности.

«Я прихожу к выводу, что, несмотря на то, что произведения искусства эмоционально на нас влияют и это нам очень понятно и даже „естественно“, это лишь подтверждает, что мы непоследовательны и противоречивы. Это может быть своего рода утешением, а также подтверждением моего тезиса, что есть и другие ситуации, в которых мы также непоследовательны».

Колин Рэдфорд «Как нас может волновать судьба Анны Карениной?»

Далеко не всем философам понравился такой вывод. Но именно такое объяснение мы часто слышим и от людей, никогда не читавших труды Рэдфорда, когда эмоционально реагируем на литературное или сериальное событие: «Это абсурдно — горевать из-за смерти Тони Старка и Фреда Уизли: их же никогда и не было». Обычно такими фразами пытаются успокоить и напомнить, что всё это всего лишь выдумки, не стоит так расстраиваться (или, наоборот, радоваться).

Эти слова будто проводят черту: есть «настоящие», «правильные» эмоции, касающиеся реальной жизни, и «надуманные», «ненастоящие», вызванные художественным произведением.

Вторые будто бы менее сильны и должны влиять на нас меньше, чем первые (всё ведь происходит не по-настоящему), но такое отношение часто обижает тех, кто испытывает яркие чувства, и даже обесценивает их переживания. Что с этим делать?

Что такое квазиэмоции

Вместо того чтобы заявлять всем, кто плачет над фильмами, что это иррационально и глупо, можно признать их чувства, но напомнить, что это все-таки не те же самые эмоции, что мы испытываем, когда что-то случается с нами в реальной жизни. Такое деление на эмоции и квазиэмоции предложил американский философ Кендалл Уолтон, которому тоже не давал покоя парадокс вымысла.

Уолтон предлагает проанализировать собственный опыт и разницу между эмоциями (а точнее, их влиянием на нас), которые мы испытываем из-за реальных и экранных событий.

Сначала вообразите, что вы встретили маньяка на соседней улице. Что вы будете делать? Скорее всего, побежите, попытаетесь позвать на помощь или спрячетесь. Ваши эмоции немедленно подтолкнут вас к действию: нужно срочно спасаться и предупредить других.

Теперь представьте, что видите маньяка на киноэкране. Да, вы можете испугаться: сердце бешено заколотится в груди, вспотеют ладони и даже захочется сбежать, но вы вряд ли помчитесь прочь из кинозала и вызовете полицию. Скорее всего, вы останетесь сидеть на своем месте и будете неотрывно следить за событиями в надежде, что герои спасутся.

Эта разница в наших действиях и есть основа теории Уолтона.

Эмоции побуждают нас к действию, а квазиэмоции, хоть и переживаются так же интенсивно физически и психологически, не мотивируют нас что-то немедленно предпринять.

По крайней мере, мы не ведем себя так, как обычно в реальной жизни. Вместо этого мы, например, выбираем смотреть следующую серию или дочитывать книгу.

Парадокс трагедии или хоррора

Почему же нам так нравится смотреть фильмы ужасов и рыдать над книгами — ведь в жизни мы обычно не стремимся к негативным эмоциям, а, наоборот, всячески ограждаем себя от страха, печали и тоски. Философы называют это парадоксом трагедии/хоррора . Сам по себе он похож на парадокс вымысла: в реальности мы не хотим страдать и не получаем удовольствие от сцен травли, насилия или убийств, зато это может нравиться нам в художественных произведениях. Например, мы можем наслаждаться тем, как написана или снята сцена, как сыграли актеры, насколько сильные чувства это у нас вызывало, ведь мы помним, что всё это вымышлено, а потому безопасно.

Парадокс трагедии описывал еще древнегреческий философ Аристотель, указывая на ее «очищающее» действие — катарсис , то есть облегчение, которое наступает после испытанных страданий, разрешения внутренних конфликтов, сильных негативных эмоций и т. д. Уже несколько веков ведутся споры, почему это происходит и что имел в виду Аристотель. Обобщая, философы выделяют следующие причины, почему же нас так тянет испытывать страх и печаль в книгах и фильмах:

- В отличие от реальной жизни, негативные эмоции в художественных произведениях испытывать приятно. Такой взгляд предлагает шотландский философ Дэвид Юм в своем эссе «О трагедии». В повседневной жизни переживание ревности, отвращения, страха неприятно, и мы стараемся их избегать. Но ощущать их из-за чего-то вымышленного может доставлять нам удовольствие. Вот почему нам так нравятся трагедии, полагает Юм.

- Художественные произведения дают нам ценный опыт и учат тому, чему в реальной жизни учиться слишком небезопасно. Так считает современный американский философ Аарон Сматс. Он полагает, что именно возможность получить особенный или редкий опыт, который слишком тяжело бы дался нам в реальности, объясняет, почему нам так нравятся трагедии и хоррор (да и фикшн вообще).

Восприятие и воображение — два разных процесса?

В целом разницу между испытанными эмоциями из-за реальных и вымышленных событий современные философы часто описывают как разницу между двумя главными человеческими способностями — мировосприятием (perception) и воображением (imagination).

Всё, что происходит с нами в реальной жизни, мы воспринимаем с помощью органов чувств: видим книгу на столе, можем ее потрогать, вдохнуть запах краски, услышать, как шуршат страницы. Благодаря восприятию и стимулам, которые оно дает, в нашем мозгу запускаются эмоциональные и мыслительные процессы, и таким образом мы принимаем решение, что нам делать дальше.

А вот всё то, что происходит на страницах книги или на экране фильма, переживается так интенсивно. Здесь задействуется не столько восприятие (хотя и оно тоже, ведь мы читаем текст или смотрим изображения на экране), сколько воображение. Благодаря нему вымышленные миры оживают, и нам кажется, будто мы сами там побывали.

Зачем человеку воображение

О воображении мы привыкли думать исключительно как о нужной способности для писателей, художников и творческих людей: оно помогает рисовать картины, писать рассказы и снимать фильмы. Но на самом деле это лишь малая часть того, как мы его используем. Воображение нужно нам и для решения многих повседневных задач, о которых мы и не задумываемся как о чем-то творческом.

Чтобы в магазине решить, какая мебель лучше подойдет для гостиной, вы представляете: а как будет смотреться вот этот белый диван? А может, лучше зеленый?

Современная американская философиня Эми Кайнд вообще предлагает отказаться от взгляда на воображение как на что-то единое и неделимое (а также от попыток построить единую теорию воображения), а говорит о разных типах в разных контекстах.

В своих исследованиях она выделяет минимум четыре вида воображения:

1. Взаимодействие с художественными произведениями

Тут всё просто: благодаря этому типу воображения мы способны как создавать, так и воспринимать вымышленные истории.

2. Притворство

Благодаря притворству дети и взрослые способны играть: например, я воображаю и притворяюсь, что на столе у меня не пустые чашки, а в них чай — играю в чайную церемонию.

Современные американские философы Элизабет Пиччиуто и Питер Каррутерс называют притворство воплощенным (или телесным) воображением. Ведь в отличие от чтения или создания художественных произведений, в процессе притворства мы используем воображение не только для того, чтобы представлять что-то в голове, но и чтобы вести себя по-другому (например, наливать из воображаемого чайника воображаемый чай в воображаемые чашки).

Американский философ Питер Лэнгланд-Хассан (Peter Langland-Hassan) напоминает о том, что и притворство само по себе сложный феномен и стоит различать его виды: например, притворство, которое мы используем для игр, отличается от притворства актера на сцене или шпиона в стане врага.

3. Эмпатия / «чтение мыслей»

Мы используем воображение и для того, чтобы понять, что чувствует другой человек. Благодаря способности вообразить, каково оказаться на месте другого человека, или представить возможные сценарии поведения, мы способны строить отношения.

4. Модальная эпистемология

«А может, все-таки лучше взять зеленый диван?» — воображение помогает нам ориентироваться в пространстве, а также представлять, как вещи будут смотреться на новых местах. Исследования различных контекстов, в которых мы задействуем воображение, привело ученых к выводу, что граница между восприятием и воображением более размыта, чем мы привыкли думать.

Мы задействуем воображение постоянно, а не только когда открываем книгу или садимся за стол, чтобы написать свой текст.

Оно нужно нам даже для таких банальных действий, как узнавание собственного кота за решеткой забора: когда мы видим только половину головы и часть хвоста нашего любимца, мы не ужасаемся тому, куда пропали остальные его части. Благодаря воображению и памяти мы знаем: частично кот просто скрывается за забором (такой пример приводит современный английский философ Дерек Браун).

Впрочем, то, что наше восприятие перемешано с воображением, подтверждают и эксперименты. Например, английская философиня и нейроученая Фиона Макферсон провела эксперимент: нарезала из бумаги красно-оранжевого цвета кружки и треугольники, а еще яблоки, сердца и другие объекты, которые мы привыкли видеть красного цвета. Затем она попросила испытуемых расположить их на бумаге, из которой, как им кажется, эти объекты были вырезаны. Большинство ошиблись именно с яблоками и сердцами: они казались испытуемым более красными, чем были на самом деле.

Этот опыт наделал много шума в философии восприятия и воображения, продемонстрировав, что не стоит так уж доверять нашим органам чувств и восприятию — они нас часто обманывают.

Получается, что даже если у искусственного интеллекта будут всё те же органы чувств, что есть у нас, у него не получится действовать и ориентироваться в пространстве так, как мы. Для взаимодействия с миром ему понадобится еще и воображение.

Нейробиология воображения

В современной нейронауке часто говорят о том, что воображение — наше эволюционное преимущество, ведь именно благодаря ему мы способны прогнозировать, решать, как нам лучше поступить, как справиться с опасностями и т. д.

«У нашего мозга есть одна уловка: способность использовать сенсорные и моторные области не только для обработки настоящего, фактического восприятия, но также для представления несуществующих (часто неактуальных) движений и объектов восприятия. Эта способность проявляется практически везде, где только можно в человеческом мозгу: яркий пример склонности природы наделять отдельные структуры множеством функций».

Нил Ван Лёвин, The Imaginative Agent

Современный американский философ сознания Нил Ван Лёвин, основываясь на нейробиологических данных, предлагает отказаться от мысли, что только непосредственное восприятие способно вызывать сильные эмоции. Наш мозг устроен так, что на наше состояние влияют не только реальные объекты и события, но и воображаемые — причем вторые гораздо чаще. Мы можем бояться еще не наступившего экзамена, расстраиваться из-за того, что уже давно произошло, или представлять мрачные сценарии будущего.

Эволюционно такая способность моделировать была нашим преимуществом: гипотетическая ядовитая черная вдова у меня под кроватью пугает меня не меньше настоящей и запускает стрессовые физические процессы, которые помогут мне спастись и выжить. А если я ошиблась и никакой черной вдовы не было, это уже не так важно.

Подобные идеи нейроученых служат для некоторых философов аргументом в пользу того, чтобы не делить эмоции на квази- и вызванные реальными событиями.

Таким образом, нейробиология решает парадокс вымысла, заявляя, что для эмоциональных частей мозга нет никакой разницы между воображаемым и реальным. Эмоции подталкивают нас к действию. А решать, стоит ли им доверять, как их интерпретировать и как на них реагировать, предстоит областям, отвечающим за когнитивные функции более высокого порядка. Именно от них зависит, рванем ли мы от маньяка-убийцы или останемся в кресле жевать попкорн.

Поэтому в следующий раз, когда вы будете плакать над фильмом или влюбляться в героев книг, помните, что всё это «побочный эффект» воображения, которое на самом деле помогает нам адаптироваться и выживать. Благодаря ему мы способны прогнозировать, моделировать и лучше ориентироваться в мире. А еще именно на этой функции мозга мы построили всю культуру. Ведь деньги, важность получения диплома, значение ритуала свадьбы и многое другое — всё это существует благодаря нашей способности воображать.

Источник