Методика формирования представлений о времени у детей старшего дошкольного возраста.

Методика развития «чувства времени» была разработана и описана Т.Д.Рихтерман на основе многолетних исследований и практической работы. Ко всем требованиям, которые предъявит ребенку школа, его надо готовить еще в дошкольном возрасте. Для этого прежде всего необходимо развивать у детей «чувство времени», умение определять и чувствовать определенные отрезки времени.

У детей старшего дошкольного возраста возможно формировать навык регуляции деятельности во времени, для этого необходимо создавать специальные ситуации, заостряя внимание детей на длительности различных жизненно важных временных интервалов, показать им, что можно успеть сделать за эти отрезки времени, приучать в процессе деятельности измерять, а потом и самостоятельно оценивать временные промежутки, рассчитывать свои действия и выполнять их в заранее установленное время.

У детей старшей и подготовительной к школе групп можно начинать развивать чувство времени сначала на интервалах в 3, 5 и 10 минут, потому что различение этих интервалов жизненно важно для детей.

1 минута — эта та первоначальная, доступная детям единица времени, из которой складываются 3, 5, 10 минут. К тому же в быту эта мера времени наиболее часто встречается в речи окружающих. «Через минуту», «Сию минуту», «Подождите минуту» — подобные выражения дети слышат часто, но представления об этом интервале у них далеко не адекватны.

Работа начинается с восприятия детьми минутного интервала, а затем переходит к усвоению других интервалов. Детей знакомят с длительностью 1, 3, 5 и 10 минут, при этом используют секундомер, песочные часы, часы-конструктор для восприятия детьми длительности указанных интервалов; обеспечивается переживание длительности этих интервалов в различных видах деятельности; учат детей выполнять работу в указанный срок (1, 3, 5 минут), для чего учат измерять время и оценивать длительность деятельности, регулировать темп её выполнения.

Работа проводится на занятиях при обычной организации. Программный материал первых трех занятий может включать следующие задачи:

1. Познакомить детей с длительностью 1 минуты;

2. Учить умению контролировать время по песочным часам в процессе выполнения разнообразной деятельности;

3. Формировать чувства удовлетворения от умения выполнять задания вовремя.

На последующих трех занятия решаются другие задачи:

— учить детей оценивать длительность своей деятельности по их представлению об 1 минуте;

— формировать чувство удовлетворения от умения точно определять время.

На 4-6 занятиях детям предлагают выполнять те же самые задания, что и на первых трех, но теперь они определяют время уже без песочных часов. Инструкцию дают следующую: «Вы сами будете заканчивать работу, когда вам покажется, что 1 минута закончилась, а я проверю и скажу, кто когда закончил. Посмотрим, кто из вас правильно угадает, когда закончится минута».

Последующие два занятия посвящаются выполнению таких программных задач:

— учить детей правильно выбирать объем работы, соответствующий интервалу в 1 минуту;

— воспитывать чувство удовлетворения от умения правильно планировать во времени свою деятельность.

Такие занятия помогают детям наглядно увидеть (на секундомере, на песочных часах) и пережить, почувствовать длительность 1 минуты. Они практически убеждаются в том, что можно успеть сделать за 1 минуту, знакомятся с возможностью контролировать, измерять время:

Песочные часы считаются наиболее удачным прибором для измерения детьми времени, т.к. они дают возможность наблюдать текучесть минуты. По объему песка в баллончике песочных часов видно, сколько времени прошло и сколько осталось до окончания минуты. Песочные часы не требуют количественного исчисления времени и в то же время очень наглядны, поэтому именно с этим прибором измерения времени надо познакомить детей, начиная работу по развитию чувства времени. Наблюдая за течением времени в процессе выполнения задания, дети могут сами регулировать темп своей деятельности, воспринимая минутные интервал несколькими анализаторами (зрением, мышечным чувством). Для развития чувства времени в процессе выполнения разных заданий недостаточно введения только самого фактора времени, т.е. когда взрослый объявляет о начале и окончании временного интервала. Необходимо ввести фактор учета времени самими детьми.

На первых занятиях необходимо научить детей самих следить за временем в процессе деятельности и прекращать работу по истечении времени, отведенного на ее выполнение.

На втором этапе работы сохраняются те же задания, но задача ставится другая, поупражнять детей в оценке времени уже без часов. Окончание заданной работы служит показателем оценки длительности 1 минуты. Взрослые фиксируют время с помощью секундомера и сообщают детям результаты. Например, предлагается резать полоски бумаги на квадраты в течение минуты, а когда детям покажется, что минута истекла, прекратить работу и убрать руки со стола.

Опыт выполнения работы в течение минутного интервала особенно пригодится детям на следующем этапе работы, когда они будут учиться планировать объем работы на минутный интервал.

Ознакомление детей с длительностью 3-х и 5-ти минутных интервалов проводится по той же методике. Сначала демонстрируется интервал в 3 минуты как сумма отдельны минут, выясняется, сколько раз надо перевернуть минутные песочные часы и сколько кругов сделает стрелка на секундомере, пока пересыплется весь песок в 3-минутных песочных часах, Выполняя работу, рассчитанную на 3 минуты, дети сравнивают ее с той, которую выполняли за 1 минуту. Например, при одевании на прогулку сравнивают, сколько вещей надевали за 1 минуту и за 3 минуты.

На 1-ом занятии по ознакомлению с 3 минутами не все дети успевают выполнить задание за новый для них временной интервал. Некоторые сначала очень торопятся, но увидев, что песка в баллончике часов еще много, начинают медленнее работать, перестают следить за часами, увлекаются складыванием лодочки, или постройкой дома, или рисованием и не успевают закончить работу в срок. По мере приобретения опыта дети начинают работать в более равномерном темпе, привыкают следить за песочными часами и заканчивать работать в срок.

На следующем этапе работы, когда детям надо самим оценить длительность времени в 3 минуты, воспитатель показывает 2 вида песочных часов и предлагает определить после пуска часов, какие часы на 1 минуту, а какие на 3 минуты, что они делают безошибочно. Затем предлагается им посидеть, ничего не делая, 3 минуты и поднять руку, когда покажется, что 3 минуты закончились. Большинство детей на первых порах недооценивают этот интервал, поднимают руки по истечении, например, 40 секунд. Это свидетельствует о том, что более продолжительный интервал оценить значительно труднее, особенно когда это время не заполнено определенным содержанием.

При оценке времени в процессе выполнения более содержательных заданий (свободная лепка, или конструирование построек из настольного строительного материала, или рисование и т.п.) дети проявляют большую точность в определении длительности 3-минутного интервала без использования часов.

На 3-ем этапе работы, при планировании объема работы на 3 минуты, детям предлагается спланировать те же виды заданий, которые они выполнят при планировании на 1 минуту. Это дает им возможность опираться на ранее приобретенный опыт и увеличивать объем работы на интервал в 3 минуты.

На этих занятиях предлагается одним планировать работу на интервал в 1 минуту, а другим тот же вид работы на интервал в 3 минуты. После выполнения задания сравнивается, например, сколько геометрических фигур из числа нарисованных на листе бумаги можно успеть вырезать за эти промежутки времени.

Дети и на занятиях, и в повседневной жизни пользуются двумя мерами времени — 1 минутой и 3 минутами и соответственно 1-минутными и 3-минутными песочными часами.

Ознакомление с интервалом в 5 минут проводится по той же системе. Этот интервал дети воспринимают как величину, производную от 1 минуты: 5 раз будут перевернуты минутные песочные часы, 5 раз обойдет круг стрелка на секундомере, пока длится 5 минут. Это помогает им воспринять новый временной интервал на основе уже имеющихся знаний о длительности 1 и 3 минут. При ответе на вопрос, что можно успеть сделать за 5 минут, они говорят, что успеют за 5 минут полностью закончить все то, что не успевали завершить, работая только 3 минуты, — полностью одеться, построить до конца большой дом и т.п.

При знакомстве с 5-минутным интервалом вначале также используются песочные часы, с помощью которых дети уже умели измерять время. Но наряду с песочными часами им показываются и игрушечные часы — конструктор с прозрачным корпусом, сквозь стенки которого виден механизм. Эти часы удобны тем, что их можно пускать и останавливать в нужный момент. Здесь еще не знакомят детей с самим прибором — часами, а лишь показывают измерение наиболее ярко представленного на часах промежутках времени — 5 минут. Этот интервал легко увидеть — это расстояние от цифры до цифры, его легко запомнить. Показывают и способ измерения времени — 5 минут с помощью ранее усвоенной меры — 1 минуты поясняют, что 1 минута — это расстояние на часах от черточки до черточки, а за пять минут стрелка на часах пройдет 5 черточек. Дети легко начинают ориентироваться по часам, им нравится самостоятельно определять время. Они чаще бросают взгляды на часы — конструктор, стоящие на столе воспитателя, чем на песочные часы, которые всегда стоят на столах во время выполнения задания на время. И дети объясняют это так «На песочных часах точно не узнаешь, сколько осталось минут, а на часах можно сосчитать. » Так на практике познается назначение часов как прибора точного измерения времени.

Наблюдения показали, что, постигая продолжительность 5-минутного интервала времени, дети постепенно овладевают и необходимым темпом работы. При выполнении первого задания на 5-минутный интервал дети после пуска часов сразу же начинают работать в быстром темпе, но по мере наблюдения за часами, видя, что в их распоряжении еще много времени, замедляют темп работы, он становился более спокойным и равномерным. А главное, все одновременно заканчивают выполнение задания.

Надо отметить, что сам характер работы усложняется от занятия к занятию. Если на первых занятиях дети выполняют в одном задании в течение отведенного промежутка времени однотипную работу (1 минуту вырезали квадраты), то в заданиях на 3 минуты и особенно на 5 минут производят более сложные операции: вырезают разнообразные фигуры и из них складывают узор.

На занятиях все время идет сопоставление объема работы, темпов деятельности. Например, вызывают 3 детей и предлагают сесть за стол возле песочных часов — 1-минутных, 3-минутных и 5-минутных — кто где хочет. Одновременно просят перевернуть часы и соответственно за 1, 3, 5 минут вырезать геометрические фигуры, нарисованные на бумаге. После выполнения задания каждый рассказывает, сколько фигур успел вырезать за отведенный срок, сравнивает возможный для выполнения объем такой работы за разные временные интервалы.

Ознакомление с 10-минутным интервалом, а также с получасовым и часовым интервалом времени, проводится на занятиях не по математике, а по другим видам деятельности, где есть возможность предлагать детям выполнять задания в течение 10 минут, т.е. по изо — деятельности, по труду, при проведении физических упражнении и др.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Источник

Педагогическая технология по развитию чувства времени у детей старшего дошкольного возраста

Марина Фадеева

Педагогическая технология по развитию чувства времени у детей старшего дошкольного возраста

Педагогическая технология по развитию чувства времени у детей старшего дошкольного возраста

«Ничто не является более тягостным для мудрого человека

и ничто не доставляет ему большего беспокойства,

чем необходимость тратить на пустяки и

бесполезные вещи больше времени,

чем они того заслуживают»

Современная цивилизация характеризуется невиданными скоростями, резкой сменой ритмов и нехваткой времени. Сегодня человеку любого возраста, профессии, специальности требуется умение анализировать время, тонко его чувствовать, рациональнее использовать и гораздо больше ценить. Современные производственные технологии рассчитаны на высокую культуру временных восприятий человека, поэтому людям необходимо быстро реагировать на время, гибко перестраивая свое поведение и деятельность с учетом крайней нестабильности жизни, протекающей в постоянно меняющихся условиях. Именно чувство времени помогает человеку быть собранным, организованным, исполнительным, рациональным.

Время является регулятором жизни и учебной деятельности школьника, начиная с первого класса. Нет ни одного вида деятельности детей в процессе обучения в школе, в котором пространственно-временная ориентировка не являлась бы важным условием усвоения программы и развития мышления. Много дополнительных трудностей приходится преодолевать тем детям, у которых к периоду поступления в школу не развито чувство времени.

Значимость технологии

Проблемой развития представлений о времени у детей дошкольного возраста занимались такие педагоги, как Т. Д. Рихтерман, Т. И. Тарабарина, Е. И. Соколова, Л. М. Маневцова, Р. Л. Непомнящая, О. Е. Дрень, А. Ф. Яфальян и другие.

Детям уже в дошкольном возрасте жизненно необходимо научиться самостоятельно ориентироваться во времени: определять, измерять, правильно обозначать в своей речи, чувствовать его длительность, менять темп и ритм своих действий в зависимости от временного интервала для выполнения поставленной задачи.

Время, в силу своей неосязаемости, воспринимается ребенком опосредованно, через конкретизацию временных единиц и отношений в постоянно повторяющихся явлениях жизни и деятельности. Потому детей надо знакомить с такими интервалами времени, которые можно измерить и определить по деятельности из опыта жизни самого ребенка.

Наблюдая за детьми подготовительной группы, заметила, что они путают такие временные понятия как сегодня, вчера, завтра. В свою очередь взрослые дают неправильное понятие «1 минута», «3 минуты», «5 минут».В реплике: «Через пять минут мы будем собираться» дети приобретают интервал не в 5 минут, а 10-15 минут, а то и до 1 часа, так как обозначенный временной интервал не соблюдается взрослым.

Для более углубленного изучения развития чувства времени у детей подготовительной группы, было проведено обследование, с помощью которого было определено, насколько развито у детей умение чувствовать временные интервалы, планировать свою деятельность на это время и заканчивать ее вовремя без контроля по часам. Обследование проводилось по методике А. Ф. Яфальян и О. Е. Дрень (Приложение № 1).

При анализе и оценке полученных данных, с учетом наблюдения за детьми в ходе выполнения заданий было установлено, что у детей несформированно умение чувствовать временные интервалы, планировать свою деятельность на это время и заканчивать ее вовремя без контроля по часам (Приложение 1,2).

Обследование детей еще раз подтвердило актуальность проблемы и привело к необходимости целенаправленной, систематической работы по развитию чувства времени. Поэтому мною была разработана педагогическая технология «Развитие чувства времени у детей старшего дошкольного возраста».

Цель технологии: развитие чувства времени у детей старшего дошкольного возраста.

1. Познакомить детей с длительностью 1, 3, 5 и 10 минут.

2. Научить измерять время с помощью часов (песочных, механических).

3. Обеспечить переживание длительности этих интервалов в разных видах деятельности.

4. Научить выполнять предложенную работу в указанный срок.

5. Научить регулировать темп своей деятельности в соответствии с предложенным промежутком времени.

Для реализации поставленных задач, необходимо использовать все виды организованной и самостоятельной деятельности детей, также и режимные моменты, в которых будут создаваться специальные ситуации с фиксацией внимания детей на:

длительности различных жизненно важных временных интервалов;

процессах измерения и оценивания временных промежутков;

показе, что можно успеть сделать за эти отрезки времени;

умении рассчитывать свои действия и выполнять их в заранее установленное время.

Этапы формирования чувства времени:

1. Формирование знания временных эталонов. Чтобы определить и измерить время, ребенка необходимо познакомить с мерами времени на часах (песочных, механических, секундомере).

2. Переживание – чувствование детьми длительности временных интервалов. Необходимо организовать разнообразную деятельность детей в пределах определенного отрезка времени. Это даст возможность детям почувствовать протяженность времени и представить, что можно успеть сделать за тот или иной промежуток времени. В дальнейшем это послужит основой для формирования способности планировать свою деятельность во времени, т. е. выбирать тот объем работы, который будет реально выполнить в отведенное для него время.

3. Развитие у детей умения оценивать временные интервалы без часов, на основе чувства времени. Контроль со стороны взрослых поможет им совершенствовать данное умение.

4. Применение умения оценивать длительность временных интервалов в быту, на занятиях, в играх в детском саду и дома.

Для успешной реализации технологии по развитию чувства времени у детей старшего дошкольного возраста были определены три направления работы,тесно взаимосвязанные между собой:

1. Работа с детьми.

2. Взаимосвязь со специалистами дошкольного учреждения. Вокруг ребенка должна создаваться образовательная среда, соблюдение единства требований к работе в данном направлении.

3. Работа с родителями. Очень важно использование подхода активного включения родителей во взаимодействие с педагогами и детьми.В работе с родителями следует использовать все формы: анкетирование, родительские собрания, консультации индивидуальные и групповые, беседы, совместные праздники, наглядно-текстовую информацию по развитию чувства времени у ребенка, обсуждение хода и результатов работы, проведение практикума по обучению родителей (см. Приложение 3).

Систематическая планомерная работа по данной технологии активно развивает у детей дошкольного возраста чувство времени. Дети учатся понимать время не как предмет, изображающий цифры, а как невидимое, текучее явление, которое помогает им планировать свою деятельность и достигать результат. Ребята стали осознавать его ценность, появилась потребность использовать время в качестве ориентира в деятельности. Дети учатся устанавливать взаимосвязь между течением времени и собственной жизнью, чувствовать временные отрезки в окружающем мире и соотносить их со своим внутренним чувством времени.

1. Москвин В. А. Попович В. В. Философски-психологические аспекты исследования категории времени // Вопросы психологии 2004. №5.

2. Муравьев В. Овладение временем. М., 1998.

3. Немировская М. А. Развитие чувства времени: психоаналитическая точка зрения // Журнал практической психологии и психоанализа. 2003. №6.

4. Непомнящая Р. Л. Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста. СПб, 2005.

5. Нурутдинова А. Р. Этико-эстетическое воспитание [Текст] / А. Р. Нурутдинова. Педагогика – 2006 — №10 – С. 87-93.

6. Рихтерман Т. Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. М., 1991.- 47 с.

7. Рубинштейн С. Л. О восприятии времени и пространства // Мир психологии. 1999. №4.

8. Тарабанова Т. И., Соколова Е. И. Детям о времени. Ярославль, 1996.

9. Яфальян А. Ф., Дрень О. Е. Развитие у детей чувства времени: Учебно-методическое пособие. – Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2006. – 99с.

Диагностика оценки развития чувства времени у детей старшего дошкольного возраста (по методике А. Ф. Яфальян и О. Е. Дрень).

Перед проведением первого и второго заданий познакомила детей с прибором, которым можно измерять время – песочными часами. Сначала дети смотрели, как в песочных часах пересыпается песок за 1 минуту. После этого были даны задания.

Задание 1. «Нарисуй картинку»

Детям предлагалось на альбомном листе карандашами нарисовать картинку, за одну минуту аккуратно, не торопясь. Можно смотреть на песочные часы и контролировать время, когда весь песок пересыплется, следует прекратить рисовать.

1. Выполнение инструкции.

2. Завершенность рисунка.

Задание 2. «Танец листьев»

Детям предлагается в течение одной минуты с закрытыми глазами изображать танец листочков на ветру. Танцевать нужно прекратить в тот момент, когда, по их мнению, истечет минута.

1. Выполнение инструкции.

2. Эстетика танца (плавность, гармоничность).

Задание 3. Игра «Всему свое время»

Детям были предложены вопросы: «Когда люди спят?», «В какое время суток люди просыпаются?», «В какое время суток бывает темно?», «В какое время года холодно?», «Когда птицы улетают на юг?», «Когда птицы возвращаются домой?», «В какое время года дети идут в школу?», «В какое время года отмечаем праздник «Новый год»?».

1. Правильность ответов.

Высокий уровень – 8 правильных ответов.

Средний уровень – 6 правильных ответов.

Низкий уровень – 5 правильных ответов.

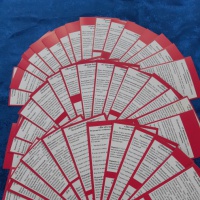

Сравнительные результаты диагностики

периоды Задание 1

(%/чел) Контроль времени по часам Задание 2 (%/чел) Контроль времени без часов Задание 3

(%/чел) Контроль времени в бытовых ситуациях Общая оценка развития чувства времени

Начало работы Конец работы Начало работы Конец работы Начало работы Конец работы Начало периода Конец периода

Уровнив % высокий 0 50% / 10 0 50%/10 0 50% / 10 0 50% / 10

средний 15%/3 50% / 10 15%/3 50%/10 40%/8 50% / 10 23%/5 50% / 10

низкий 85%/17 0 85%/17 0 60%/12 0 77%/15 0

Участвовало 20 детей подготовительной к школе группы.

1. Познакомить детей с длительностью 1 минуты.

2. Учить умению контролировать время по песочным часам.

1. Знакомство с 1 секундой

2. Знакомство с 1 минутой с помощью секундомера.

3. Знакомство с песочными часами.

4.Поисковый вопрос: «Что можно сделать за одну секунду?»

«Что можно сделать за 1 минуту?»

1. Учить умению контролировать время по песочным часам в процессе выполнения разнообразной деятельности.

2. Формировать чувство удовлетворения от умения выполнять заданное вовремя.

Выполнение 3-х заданий:

1. «Выложи узор». Необходимо выложить любой узор из счетных палочек в течение 1 минуты. Когда песок весь пересыплется, нужно закончить работу, убрать руки.

2. «Разложи палочки Кюизенера по порядку». Инструкция та же.

3. «Убрать палочки». Убрать палочки в коробку одной рукой в течение 1 минуты.

1. Познакомить детей с длительностью 1 минуты.

2. Учить умению контролировать время по песочным часам в процессе выполнения разнообразной деятельности.

3. Формировать чувство удовлетворения от умения выполнять заданное вовремя.

Четвертое и пятое занятия

Увеличиваем количество заданий за 1 минуту.

Шестое и седьмое занятия (убрать часы из поля зрения детей).

1. Учить оценивать длительность своей деятельности по их представлению об 1 минуте.

2. Формировать чувство удовлетворения от умения точно определять время своей деятельности.

На восьмом занятии знакомим с интервалом в 3 минуты (методика работы аналогична с занятиями по ознакомлению с интервалом в 1 минуту).

На пятнадцатом занятии знакомим с интервалом в 5 минут (методика работы аналогична с занятиями по ознакомлению с интервалом в 1 минуту)

На двадцать втором занятии знакомим с интервалом в 10 минут (методика работы аналогична с занятиями по ознакомлению с интервалом в 1 минуту)

1. «Нарисуй палочки, отступая клетку»…

2. «Нарезывание бумаги на полоски»

3. «Вырежи круги из квадратов»…

4. «Раздели круги на 4 части»…

5. «Одень-раздень куклу»

6. «Выложи узор из геометрических фигур»

7. «Надень – сними теплую одежду»

8. «Полить растения»

9. «Разложить столовые приборы» и т. д.

Задания для временных интервалов соответствуют заданиям текущего конкретного занятия.

Выборочные части занятий по ФЭМП

• Познакомить детей с длительностью 3-минутного интервала.

• Учить контролировать время по песочным часам в процессе выполнения разнообразной деятельности.

• Формировать чувство удовлетворения от умения выполнять задания на время.

Дидактический материал: секундомер на столе у воспитателя, песочные часы 1-минутные, песочные часы по количеству детей (3-х минутные).

Ход занятия:

— Ребята, вы уже знаете, сколько длится 1 минута. Минута – это 60 секунд. Вы знаете. Что можно успеть сделать за 1 минуту. Как вы думаете, что больше 1 минута или 3 минуты?

— Да, 3 минуты больше, чем 1 минута. З минуты – 1 минута, еще 1 минута, и еще 1 минута. 3 раза по 1 минуте.

показать 3 минуты на песочных 1-минутных часах (3 раза перевернуть);

показать 3 минуты на песочных 3-х минутных часах;

показать 3 минуты на секундомере (стрелка 3 раза обойдет круг).

— Как вы думаете, что можно успеть сделать за 3 минуты?

Посмотрим, что мы успеем сделать за 3 минуты.

Из листа бумаги сложить лодочку за 3 минуты. Следить за песочными часами и закончить с окончанием 3-х минут.

Рисовать круги по строчкам на листе бумаги в клетку в течение 3 минут. Следить за песочными часами и вовремя закончить. Оценить своевременность окончания работы. Сосчитать, сколько строчек кругов вы успели нарисовать за 3 минуты.

Рисовать кто, что захочет 3 минуты. Следить за песочными часами и закончить вовремя. Оценить своевременность окончания работы. Рассказать, кто что успел нарисовать за 3 минуты.

Задание 4. Закрепить во время одевания на прогулку.

В раздевалке в течение 3-х минут одеваться, следя за временем по песочным часам. Рассказать, кто сколько вещей успел надеть за 3 минуты. Сравнить с тем, что успевали надеть за 1 минуту.

• Учить детей оценивать длительность своей работы.

• Закрепить знание длительности 3-минутного интервала, сравнить длительность 1-минутного и 3-х минутного интервала.

• Формировать у детей чувство удовлетворения от умения точно оценить временной интервал.

Дидактический материал: 1-минутные и 3-х минутные песочные часы (воспитателю, 2 листа чистой бумаги, лист бумаги в клетку и карандаш (на каждого ребенка).

Ход занятия:

— У меня песочные часы. Дети, посмотрите и сами определите, за сколько времени в них пересыплется весь песок? (перевернуть часы). Сколько времени прошло? (1 минута).

А эти песочные часы на 3 минуты. Сколько раз я должна перевернуть одноминутные часы? Давайте проверим.

Что мы успевали сделать за 3 минуты на прошлом занятии? (сложить лодочку, нарисовать 2 строчки кругов, слепить два небольших предмета, нарисовать) Сейчас вы будете делать тоже самое за 3 минуты, но только без часов. Сами вы закончите работу, когда вам покажется, что 3 минуты закончились. А я проверю и скажу, кто смог сам определить точно время.

Посидеть 3 минуты. Когда покажется, что 3 минуты прошли – поднять руку.

За 3 минуты сложить из бумаги лодочку.

Рисовать на листе бумаги в клетку круги 3 минуты.

В раздевалке 3 минуты одеваться и самим прекратить это делать, когда закончатся 3 минуты. Рассказать, что успели надеть за 3 минуты.

• Учить правильно выбирать объём работы, соответственно указанному (3 минуты).

• Воспитывать чувство удовлетворения от умения правильно планировать деятельность по времени.

Материал: песочные часы, куклы, листы бумаги с нарисованными геометрическими фигурами для вырезания, ножницы.

Ход занятия:

-дети, сегодня на занятии вы сами будете выбирать такое дело, которое можно успеть сделать за 3 минуты. Посмотрим, кто правильно сумеет выбрать работу, которую можно сделать за 3 минуты.

На каком из этих листов можно успеть за 3 минуты вырезать все фигуры? Выберите лист и выполните задание за 3 минуты. Оценить правильность выбора, отметить, почему успел или не успел.

Сколько вещей можно успеть надеть на куклу за 3 минуты. Проверить. Действие и время.

Предложить дежурным детям определить, сколько столов они успеют подготовить к рисованию за 3 минуты, затем сделать это. Остальные проверяют.

Познавательная активность детей младшего дошкольного возраста. Детское экспериментирование как педагогическая технология «Познавательная активность детей младшего дошкольного возраста: Детское экспериментирование как педагогическая технология»Воспитатель МБДОУ.

Сказкотерапия как технология формирования представлений о здоровом образе жизни у детей старшего дошкольного возраста Сказкотерапия — метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, развития творческих способностей, расширение сознания, совершенствования.

Конспект занятия по ФЭМП для детей старшего дошкольного возраста с ЗПР «Ориентировка во времени и на плоскости» Задачи. Образовательные: закрепить представления о признаках и последовательности времён года; учить ориентироваться на плоскости формировать.

Квест для детей старшего дошкольного возраста «Путешествие во времени» Квест для детей старшего дошкольного возраста «Путешествие во времени» Автор: Л. М. Мяснянкина, педагог-психолог МАДОУ №44 «Рябинушка» г. Химки.

Мастер-класс для педагогов «Развитие чувства ритма у детей старшего дошкольного возраста» Цель: Приобщение педагогов к опыту использования упражнений, музыкальных игр, речевых игр способствующих развитию у детей чувства ритма.

Педагогическая технология воспитания культуры здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста Овчинникова В. П. МБДОУ № 10 «Умка» г. Шадринск Педагогическая технология воспитания культуры здорового образа жизни у детей старшего дошкольного.

Проектная работа «Технология комплексного подхода к развитию связной речи детей дошкольного возраста» Проектная работа «Технология комплексного подхода к развитию связной речи детей дошкольного возраста (О. С. Ушакова) Работа выполнена.

Психолого-педагогическая характеристика детей старшего дошкольного возраста Старший дошкольный возраст является этапом интенсивного психического развития. Именно в этом возрасте происходят прогрессивные изменения.

Технология ведения дискуссии как форма развития диалогической речи детей старшего дошкольного возраста ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСКУССИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ. (СЛАЙД) Дискуссия (от лат. discussio – рассмотрение, исследование) – способ организации.

Источник