- Ультразвуки вызывают эмоциональный стресс и депрессию у грызунов

- Депрессия может развиться даже у мышей. Но из-за чего?

- Эксперимент с мышами

- Депрессия у животных

- Лечение депрессии

- Трансплантация микрофлоры кишечника привела крыс к депрессии. Поведение испытуемых грызунов стало более депрессивным после того, как им пересадили кал от крыс с тревожным поведением

- Читайте также: Микробы из глубинки. Стоит ли нам трансплантировать себе фекалии дикарей, чтобы вернуть былое здоровье

- Читайте также: Богатый внутренний мир. Наши бактерии могут рассказать о нас больше, чем мы думаем

Ультразвуки вызывают эмоциональный стресс и депрессию у грызунов

Международная команда учёных с участием специалистов МГУ имени М.В. Ломоносова с помощью ультразвуков вызвала у мышей эмоциональный стресс и изучила его физиологические последствия. Результаты работы опубликованы в журнале Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry.

Учёные определяют эмоциональный стресс как разновидность психологического стресса, возникающего под действием эмоциогенных факторов. Он может проявляться в виде тревоги и депрессии, а также приводить к развитию психических заболеваний. Ранее считалось, что эмоциональный стресс — исключительно человеческая черта, смоделировать его на животных не удавалось. По этой же причине физиологические последствия этого вида стресса были изучены крайне скудно.

«Данное исследование расширяет представления о моделировании депрессивных расстройств на грызунах неинвазивными подходами, основанными на натуралистических стимулах. Мы рассматривали ультразвуковой стресс грызунов как модель информационного стресса людей, проживающих в крупных городах и находящихся в состоянии хронической информационной неопределенности. Поскольку среди жителей современных больших городов все чаще регистрируются психоэмоциональные заболевания, то дальнейшее изучение данного протокола позволит оценить роль эмоционального стресса в аффективных расстройствах,— комментирует ведущий автор исследования, аспирант биологического факультета МГУ Дмитрий Павлов. — Это критически важно для разработки таргетированной терапии широкого спектра психоэмоциональных заболеваний, ассоциированных с влиянием информационно-обогащенной среды на жителей современных мегаполисов».

Международная команда биологов под руководством учёных МГУ смогла смоделировать эмоциональный стресс у мышей. Для этого животных из опытной группы подвергали воздействию ультразвука разной частоты. Животные из контрольной группы жили в идентичных условиях, только без ультразвукового воздействия. После трёх недель эксперимента учёные проводили поведенческие тесты и выявляли биохимические изменения в их организме.

Поведенческие тесты показали, что ультразвук вызывает у мышей эмоциональный стресс. Мыши из опытной группы были более тревожными и агрессивными, демонстрировали признаки депрессии. Как отмечают учёные, у животных под воздействием ультразвука изменилась экспрессия генов, связанных с выработкой серотонина, известного как «гормон счастья». Этот гормон отвечает также и за суточные циклы сна и бодрствования. При нарушении метаболизма серотонина, возникают нарушения сна, развивается депрессия.

После серии поведенческих тестов исследователи стали искать в мозге биохимические маркеры депрессии и стрессового воздействия. Учёные обнаружили, что в гиппокампе стрессированных мышей было меньше клеток, содержащих ответственные за нейрогенез белки Ki67 и Даблкортин (DCX). Плотность клеток с содержанием ионизированного кальций-связывающего фактора 1 (Iba-1) была наоборот повышена, что обычно бывает при травмах или болезнях мозга. Уровень экспрессии ряда генов, отвечающих за синтез белков, защищающих нейроны и способствующих образованию новых нервных клеток, был снижен. В частности, изменения коснулись генов нейротрофического фактора мозга (BDNF), его рецептора TrkB, а также противоапоптотической протеин-киназы B, фосфоролированной по серину 473.

Помимо изменения уровня экспрессии генов у мышей из опытной группы в тканях мозга и в плазме было повышено содержание прововоспалительных сигнальных молекул: интерлейкина-1β (IL-1β) и интерлейкина-6. Активность гликогенсинтазакиназы 3 тоже была повышена. С этим ферментом связывают развитие болезни Альцгеймера, сахарного диабета II типа и биполярного расстройства. В совокупности все перечисленные молекулярные признаки свидетельствуют о запуске воспалительных процессов и о снижении скорости образования новых нейронов и нервных связей.

Схожие молекулярные изменения возникают в мозге при депрессивном расстройстве. Таким образом, с помощью ультразвука нейробиологи впервые воссоздали модель эмоционального стресса на животных. Эту модель можно будет в дальнейшем применять для поисков и тестирования новых лекарственных препаратов и более глубокого изучения механизмов эмоционального стресса.

Ультразвуки играют важную функцию в коммуникации многих животных. Так, у грызунов ультразвуки частотой 20-25 кГц соответствуют сигналам опасности, частота 25-45 кГц свойственна нейтральным сигналам. Звуки с частотой выше 50 кГц отмечены в коммуникации между самкой и детёнышами, а некоторые паттерны в этом диапазоне частот считают смехом у крыс и мышей. Для создания стрессовых условий учёные использовали внезапно чередующиеся ультразвуки с частотами 20-25 кГц и 25-40 кГц, которые звучат как «ультразвуковой белый шум».

В исследовании также принимали участие сотрудники Маастрихтского университета (Нидерланды), Университет Льеж (Бельгия), ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии», Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, Санкт-Петербургского государственного университета, Китайского университета Гонконга, Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, Вюрцбургского университета (Германия) и Оксфордского университета (Великобритания).

Источник

Депрессия может развиться даже у мышей. Но из-за чего?

По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня от депрессии страдает более 260 миллионов человек по всему миру. Недавно японские ученые выяснили, что этому психическому расстройству подвержены даже мыши. Причем у них депрессия развивается очень быстро — им достаточно стать свидетелями страдания сородичей. В ходе научной работы исследователи также узнали, что на мышей воздействуют те же антидепрессанты, что и на людей. Только вот эффект длится не долго и уже спустя несколько дней грызуны снова начинают плохо себя чувствовать. Исследователи считают, что результаты проведенной научной работы в очередной раз доказывают, что лечение депрессии занимает много времени. Одними таблетками обойтись вряд ли получится — нужна психотерапия.

Мыши умеют сочувствовать, поэтому склонны к депрессии

Интересный факт: депрессия является основной причиной инвалидности в мире. Больше всего депрессии подвержены женщины, а мужчины страдают от нее реже. Существует много методов лечения депрессии, только они занимают много времени, а люди обращаются за помощью очень редко.

Эксперимент с мышами

О проведенной научной работе и его результатах было рассказано в издании Daily Mail. В рамках эксперимента ученые поместили маленькую мышь в клетку с большой особью. Само собой разумеется, крупный грызун не был рад непрошенному гостю и начал защищать свою территорию. Но эта парочка не была особо интересна ученым, потому что в эксперименте приняла участие еще одна мышь. Она была помещена в отдельную клетку и пребывала в полной безопасности, но при этом отлично видела все страдания маленькой мыши по соседству.

Мышь, увидевшая страдания другого грызуна, впала в депрессию

Депрессия у животных

Несмотря на то, что третья мышь была в безопасности, она испытала большой стресс и у нее развилась депрессия. В частности, через 10 дней у нее возникли признаки ангедонии — эмоционального состояния, при котором у живого существа исчезает тяга к удовольствиям. По словам ведущего автора исследования Акиеси Сайто (Akiyoshi Saitoh), они попробовали дать мыши обычную и сладкую воду. Как правило, мыши выбирают второй вариант, потому что ее пить гораздо приятнее. Но увидевшая страдания своего сородича мышь была не придирчива к воде, то есть у нее не было тяги к получению удовольствия.

Депрессивная мышь стала меньше общаться с сородичами

Исследователь сравнил поведение депрессивной мыши с «хикикомори». В Японии так называют подростков, которые добровольно находятся в заточении в домах своих родителей из-за боязни выходить в мир. Это очень тяжелое состояние, которое сильно портит качество жизни — из-за своих страхов подростки не могут найти пару и даже начать самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. При помещении шокированной мыши к другим особям, она не хотела с ними взаимодействовать, что очень странно, ведь мыши крайне общительные существа.

Ученые сравнили депрессивную мышь с «хикикомори»

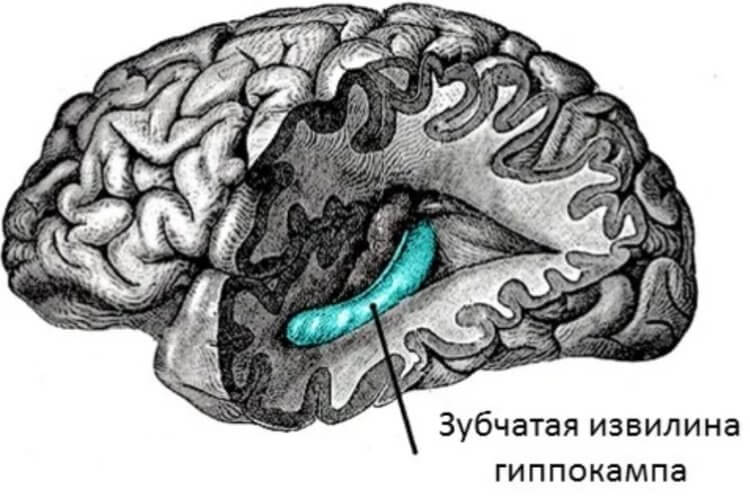

Впоследствии ученым удалось найти даже физиологические изменения в организме мыши. Они нашлись в зубчатой извилине — области гиппокампа, которая связана с памятью и сенсорным восприятием мира. Нейроны в этой области стали хуже выживать, из-за чего у мыши явно ухудшилась память и нарушилось восприятие окружающей среды.

Зубчатая извилина человеческого мозга

Лечение депрессии

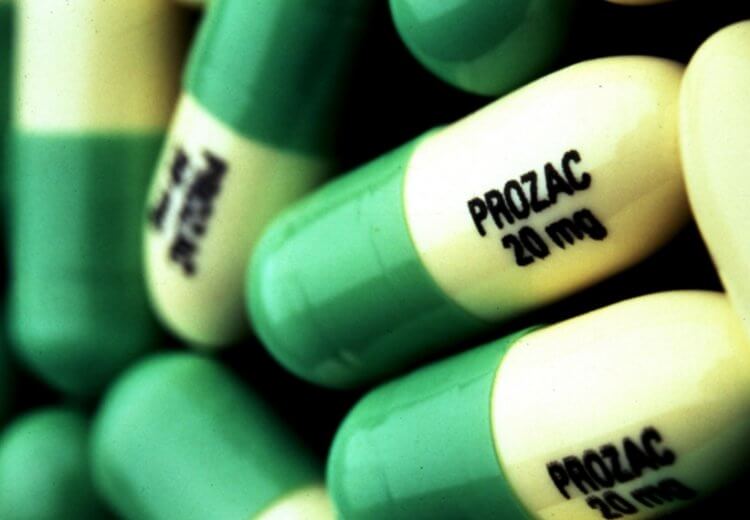

Чтобы вылечить мышь от депрессии, ученые попробовали дать ей антидепрессант флуоксетин, который больше известен как «Прозак». Он удерживает «гормон радости» серотонин на оптимальном уровне, благодаря чему улучшает настроение, уменьшает чувство страха и устраняет дисфорию — болезненно-пониженное настроение. На какое-то время антидепрессант действительно подействовал. Но полного выздоровления не произошло и симптомы депрессии вернулись спустя несколько недель.

Депрессивную мышь удалось вылечить при помощи «Прозака»

Если не хотите пропускать важные новости науки и технологий, обязательно подпишитесь на нас в Пульсе Mail.ru

По мнению исследователей, возвращение депрессии после приема лекарств является очередным доказательством того, что это психическое расстройство очень тяжело дается лечению. По мнению нейрофизиолога Роберта Сапольски (Robert Sapolsky), депрессия вовсе является худшей болезнью, с которой можно столкнуться. Всем людям временами бывает тоскливо, но при депрессии это чувство не покидает человека неделями, а иногда даже месяцами и годами. Подавленное состояние не позволяет наслаждаться жизнью, а иногда вовсе становится причиной смерти. Подробнее о том, что такое депрессия и почему ее так важно лечить, можно почитать в этом материале.

Источник

Трансплантация микрофлоры кишечника привела крыс к депрессии. Поведение испытуемых грызунов стало более депрессивным после того, как им пересадили кал от крыс с тревожным поведением

Стресс, воспаление, депрессия и тревожность связаны между собой. Хронический стресс повышает риск развития депрессии и посттравматического стрессового расстройства, а у пациентов с депрессией повышается уровень интерлейкинов. Некоторые из этих веществ, вырабатываемых иммунной системой, вызывают воспалительные процессы, а воспалительные процессы в мозге вызывают у лабораторных животных депрессивное поведение.

Вместе с тем известно, что в регуляции иммунной системы и даже настроения значительную роль играет микрофлора кишечника. Неврологи из США провели исследование на крысах, чтобы выяснить, как связаны между собой тревожность, депрессия, воспаление, стресс и микробы.

Ученые подвергли лабораторных крыс нескольким испытаниям. Первое из них было социальным — в нем крысы должны были показать, насколько они морально устойчивы. Для этого ученые нашли старого самца, чей пик репродуктивной активности уже минул — такие грызуны отличаются очень высокой агрессивностью и лезут в драку со всеми своими соседями. Испытуемых крыс подсаживали к нему, а затем засекали время, которое те продержатся, прежде чем покорятся агрессии. После этого подопытных крыс разделили на две группы — уязвимых и устойчивых — в зависимости от того, сколько времени те выдерживали. Кроме них была еще контрольная группа, с которой ничего не делали.

Читайте также: Микробы из глубинки. Стоит ли нам трансплантировать себе фекалии дикарей, чтобы вернуть былое здоровье

Перед испытанием и после него у крыс брали анализы крови и кала, чтобы узнать состав микробиоты. Оказалось, что если до избиений он был примерно одинаков у всех крыс, то после изменился. У уязвимых крыс в кишечнике стали преобладать микробы клостридии, а у устойчивых — лактобациллы.

После этого ученые взяли еще один набор крыс и разделили его на четыре группы. Одну напоили через зонд суспензией кала, взятого у уязвимых крыс, другую — суспензией кала устойчивых крыс, а две других группы были контрольными, одну напоили плацебо (таким же раствором, как и первые две, но без кала), а с четвертой не делали ничего.

Через шесть дней такого «кормления» крыс проверили в тесте с агрессивным самцом, а в седьмой и восьмой дни — уже в другом тесте. На этот раз звери должны были плавать. Испытуемых помещали в бак с водой, из которого нельзя выбраться самостоятельно, а затем смотрели, сколько те будут барахтаться, прежде чем сдадутся.

Поведение группы, которой трансплантировали кал уязвимых крыс, в тесте со злой крысой никак не отличалось от поведения контрольных животных. Зато в тесте с водой крысы, которых поили раствором фекалий уязвимых, боролись за жизнь меньше всех.

Испытание с агрессором показывает, как считается, уровень тревожности. По крайней мере, результаты других исследований демонстрируют, что лечение крыс анксиолитиками улучшает его результаты. А вот испытание с водой показывает, как полагают ученые, уровень депрессивности — если лечить крыс антидепрессантами, они дольше пытаются вылезти. Таким образом, можно условно считать, что крысы после трансплантации кала «заразились» депрессией, но не тревожностью.

Читайте также: Богатый внутренний мир. Наши бактерии могут рассказать о нас больше, чем мы думаем

У крыс, перенесших трансплантацию, изменился и состав микробиоты, особенно у уязвимых, у которых стали преобладать клостридии. Судя по всему, стресс, которому подверглись крыс, создал условия для успешного развития клостридий — есть сведения, что синтетические глюкокортикоиды, то есть гормоны, вызывающие стресс, увеличивают содержание клостридий в кишечнике.

Состав крови крыс, которым трансплантировали кал уязвимой группы, показал, что в ней велико содержание белка S100β, который синтезируют астроциты, клетки глии. Содержание этого вещества в крови показывает, что проницаемость гемато-энцефалического барьера выросла. Кроме этого, в мозгу крыс выросло количество клеток микроглии, а в крови было много интерлейкина 1 бета (IL-1β). Всё вместе это означает, что в мозге животных шел воспалительный процесс.

Ученые составили такую картину происходящего с крысами: стресс от столкновения с агрессивным противником вызвал выделение глюкокортикоидов и рост тревожности. Бурное развитие клостридий было побочной реакцией, но продукты жизнедеятельности этих микробов вызвали синтез интерлейкинов, которые запустили воспаление, а то, в свою очередь, привело к росту депрессивности. Таким образом, тревожность влияет на обитателей кишечника, а те могут вызвать депрессию.

Ученые отмечают, что в составе микробиоты устойчивой группы преобладали лактобациллы, которые, возможно, противостоят действию клостридий или попросту вытесняют их, занимая их нишу и защищая от эффекта стресса. Причину, по которой у одних крыс в результате избиений стали размножаться вредные клостридии, а у других — полезные лактобациллы, ученые выяснить не смогли.

Источник