Часть V. Мотивация и эмоции

Глава 11. Эмоции

Когнитивные составляющие эмоций

Когда мы переживаем событие или действие, мы интерпретируем ситуацию с точки зрения наших личных целей и благополучия («Я выиграл состязание и чувствую себя счастливым» или «Я провалил экзамен и чувствую себя подавленным»). Такую интерпретацию называют когнитивной оценкой.

Сила и дифференциация эмоций

Очевидно, от нашей оценки ситуации зависит сила эмоционального переживания. Находясь в машине, которая покатилась по крутому спуску, мы испытываем страх, если не ужас; но если мы знаем, что эта машина — часть аттракциона «американские горки», страх обычно гораздо меньше. Если вам сказали, что некто не переносит даже вашего вида, вы можете очень рассердиться или обидеться, если этот некто — ваш друг, но почти не озаботиться, если это психически больной, с которым вы раньше никогда не встречались. В этих и бесчисленном количестве других случаев сила эмоционального переживания определяется когнитивной оценкой ситуации (Lazarus, 1991; Lazarus, Kanner & Folkman, 1980).

Когнитивная оценка может также значительно влиять на дифференциацию эмоций. В отличие от автономного возбуждения, когнитивные оценки достаточно многообразны, чтобы отвечать самым разнообразным чувствам, а сам по себе процесс оценки может быть достаточно быстрым, чтобы объяснить скорость, с которой наступают некоторые эмоции. Кроме того, мы часто подчеркиваем когнитивную оценку, когда описываем качество эмоции. Мы говорим: «Я разозлился, потому что она поступила нечестно» или: «Я испугался, потому что меня покинули»; нечестность и брошенность — это, очевидно, мнения, являющиеся результатом когнитивного процесса. Наблюдения показывают, что когнитивная оценка часто оказывается достаточной для определения качества эмоционального переживания. Это, в свою очередь, предполагает, что если автономное возбуждение человека привести в нейтральное состояние, то качество его эмоции будет определяться только его оценкой ситуации. Это предположение было впервые проверено в эксперименте Шактера и Сингера (Schacter and Singer, 1962), оказавшем сильное влияние на теории эмоций следующих двух десятилетий.

Испытуемым делали укол эпинефрина, который обычно вызывает автономное возбуждение, сопровождающееся учащением сердцебиений и дыхания, мышечным тремором и нервозностью. Затем экспериментатор манипулировал информацией о действии эпинефрина, предоставляемой испытуемым. Одним испытуемым сообщали о реальном возбуждающем действии этого препарата (учащение сердцебиений, мышечный тремор и т. д.); другим никакой информации о физиологическом действии препарата не давали. У информированных испытуемых было объяснение их возбуждения; у неинформированных — не было. Экспериментаторы полагали, что то, как неинформированные испытуемые будут интерпретировать свои симптомы, будет зависеть от ситуации, в которой они находятся. Испытуемых оставили в комнате ожидания с другим человеком, по виду тоже испытуемым, но на самом деле — доверенным экспериментатора; последний либо создавал веселую ситуацию (делал бумажные самолетики, играл в баскетбол скомканной бумагой и т. п.), либо выражал гнев (жаловался на эксперимент, рвал опросник и т. д.). Результаты показали, что в веселой ситуации неинформированные испытуемые оценивали свои ощущения как более веселые, чем информированные; а в ситуации с гневом неинформированные испытуемые оценивали свои чувства как более сердитые, чем информированные. Другими словами, ситуация меньше влияла на субъективное состояние испытуемых, у которых было физиологическое объяснение их возбуждения, чем на испытуемых, у которых такого объяснения не было.

Эксперимент Шактера и Сингера оказал очень сильное влияние, которое, возможно, было не совсем оправданным. Результаты исследования однозначно не подтверждают гипотезу, поскольку межгрупповые различия не достигали статистической значимости, а получавшая плацебо контрольная группа не реагировала на манипуляции экспериментаторов соответственно их гипотезе. Кроме того, автономное возбуждение могло быть неодинаковым в двух ситуациях, и конечно же, оно не было нейтральным. Последующие эксперименты, аналогичные исследованию Шактера и Сингера, показали, что испытуемые оценивают свои ощущения более негативно (как менее веселые или как более сердитые), чем это оправдано ситуацией, а это указывает на то, что созданное эпинефрином физиологическое возбуждение ощущается как несколько неприятное. Кроме того, в этих экспериментах иногда было трудно воспроизвести результаты Шактера и Сингера (Maslach, 1979; Marshall & Zimbardo, 1979). Значит, нам нужны данные, подтверждающие, что абсолютно нейтральное возбуждение может присоединяться к эмоции.

Такие данные были получены в другом исследовании. Испытуемые сначала участвовали в тяжелых физических упражнениях, а затем — в задаче, где их провоцировал доверенный экспериментатора. Физические упражнения вызвали физиологическое возбуждение, которое было нейтральным и сохранялось до момента провокации испытуемого; это возбуждение должно было объединяться с любым возбуждением, вызванным провокацией, приводя тем самым к более сильному ощущению гнева. Действительно, испытуемые, участвовавшие в физических упражнениях, реагировали на провокацию агрессивнее, чем испытуемые, в упражнениях не участвовавшие (Zillman & Bryant, 1974).

Из этих исследований следует вывод, что возбуждающее событие, как правило, вызывает и автономное возбуждение, и когнитивную оценку. Воспринимаемое возбуждение и когнитивная оценка не переживаются независимо; скорее, возбуждение приписывается оценке: «У меня сердце часто бьется, потому что я очень разозлился на слова Мэри». Эти исследования показывают, что и возбуждение и оценка вносят вклад в силу переживания и что иногда оценка сама может определять качество переживания. Хотя возбуждение может способствовать дифференциации эмоций, оно играет здесь меньшую роль, чем когнитивная оценка.

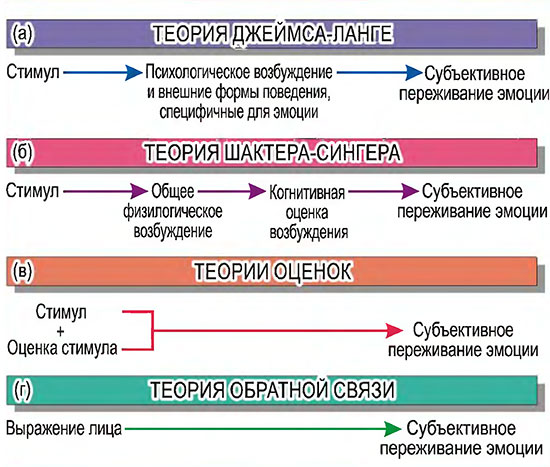

Части (а) и (б) рис. 11.4 суммируют взаимосвязь составляющих эмоции в соответствии с двумя рассмотренными теориями. Хотя каждая из этих теорий имеет какое-то обоснование, и та и другая слишком упрощают процесс эмоции. Автономное возбуждение и когнитивная оценка сами по себе являются сложными событиями, у которых есть свои субкомпоненты, и не все они происходят одновременно. Предположим, например, что знакомый говорит вам что-нибудь оскорбительное. Вы сначала осознаете неприятность его замечания, затем чувствуете прилив возбуждения, затем анализируете его замечание более детально, одновременно ощущая большее возбуждение, и так далее. Таким образом, автономное возбуждение и когнитивная оценка — это события, растянутые во времени, и субкомпоненты этих событий могут происходить параллельно (Ellsworth, 1991).

В разных теориях предполагаются различные связи между составляющими эмоции.

Параметры оценки

В части (в) рис. 11.4 представлена третья основная теория эмоций, которую мы назовем теорией оценок. На самом деле это несколько теорий, согласно которым именно оценка людьми ситуаций (а не общего физиологического возбуждения) ведет к субъективному переживанию эмоции и связанному с ней физиологическому возбуждению. Теории оценки подразделяются на а) теории, в которых определяются основные, или фундаментальные, эмоции, переживаемые всеми, а затем классифицируются ситуации и оценки, которые вызывают эти основные эмоции; и б) теории, которые определяют основные параметры оценок и те конкретные эмоции, которые возникают в результате этих оценок.

Согласно первой группе теорий оценок, существует относительно небольшой набор «основных» эмоций, каждая из которых вызывается конкретной оценкой некоторого события. В табл. 11.2 перечислены несколько эмоций и соответствующих оценок. Эти основные эмоции существуют в каждой человеческой культуре и во всем животном царстве. Некоторые события могут всеми оцениваться одинаково. Например, большую шипящую змею большинство животных и людей расценят как угрозу. Однако типы угроз, вызывающих оценки, перечисленные в табл. 11.2, могут различаться у разных видов и разных человеческих культур (Mesquita & Frijda, 1992). Например, многие американцы были бы шокированы, придя на пляж и обнаружив, что там все голые, но многих бразильцев такая сцена не тронула бы, поскольку солнечные ванны в голом виде в Бразилии распространены больше, чем в Америке.

Таблица 11.2. Основные эмоции и их причины

Источник

Когнитивные теории эмоций (cognitive theories of emotion)

Теории эмоций пытаются объяснить, как вызывается эмоция, какие она производит физиолог. изменения и чем одна эмоция отличается от др. Ответ на первый вопрос отличает когнитивные теории от др. теорий эмоций.

Теоретики всех направлений обычно сходятся в том, что гнев, страх или обе эти эмоции вызываются (возбуждаются) в тех случаях, когда ситуация интерпретируется как раздражающая и/ или опасная. Многие твердо убеждены, что такое возбуждение программируется в НС на протяжении эволюционной предыстории и служит целям выживания вида. По мнению когнитивных психологов, любая эмоция возбуждается получением информ. о чем-то и оцениванием этого. Не вызывает сомнений, что нек-рые оценки оказываются запрограммированными: младенцам нравится все сладкое, что они пробуют на вкус в первый раз. Однако более старшие дети и взрослые оценивают все, с чем они сталкиваются, не только в отношении влияния на их телесное благополучие, но и в плане воздействия на них как на личностей. Ребенок приходит в ярость, когда его дразнят сверстники, а юноша — когда приятели подтрунивают над ним в присутствии девушки. Если эмоции зависят от оценок, то должно быть столько же различных эмоций, сколько оценок. Эмоции можно классифицировать, но они не обязательно должны быть производными друг от друга.

Неудивительно, что когнитивные теории имеют длинную историю. В III в. до н. э. Аристотель в своем трактате «О душе» высказал предположение, что люди и животные способны давать чувственные оценки (благодаря тому, что он называл vis estimativa) вещей как хороших или плохих для них и что эти оценки вызывают эмоцию, удовольствие или неудовольствие. Фома Аквинский в своих «Комментариях на Аристотеля» следовал Аристотелю в этом объяснении возбуждения эмоций.

Декарт утверждал, что все эмоции вызываются непосредственно побуждением к действию «животных духов», или возбуждением врожденных рефлекторных актов, сопровождаемых необходимыми для выживания физиолог. изменениями, — это мнение разделял и Дарвин. Позднее У. Джемс и К. Ланге изменили опирающееся на здравый смысл представление, будто эмоция порождает телесные изменения, на прямо противоположное, утверждая, что телесные изменения — прямой рез-т восприятия возбуждающего объекта, а ощущение нами этих изменений и есть эмоция.

Теория эмоций Джемса — Ланге была безоговорочно принята и вскоре привела к фатальному снижению интереса академических психологов к анализу эмоций.

Между тем заявить, что нек-рые ситуации вызывают врожденные паттерны реакций, вовсе не значит решить проблему. Страх или ярость могут вызывать бегство или нападение, но они все же остаются зависящими от осознания того, что что-то представляет собой угрозу или вызывает раздражение, а это уже оценка, пусть и рудиментарная.

М. Б. Арнольд ввела понятие оценки (appraisal) в академическую психологию. Она определяла эмоцию как «испытываемую склонность к взаимодействию со всем, что интуитивно оценивается как хорошее, или к уклонению от всего, что интуитивно оценивается как плохое для меня здесь и сейчас», к-рая «сопровождается паттерном физиолог. изменений, организованных для специфического акта приближения или удаления». Арнольд различала неск. базовых эмоций как простых реакций на оценку базовых ситуаций: симпатия (любовь), антипатия, желание, отвращение, радость, печаль, бесстрашие, страх, гнев, надежда и отчаяние.

В своей книге «Эмоции и личность» (Emotion and personality) Арнольд показала, что эмоции зависят не только от интуитивной оценки чего-либо как «хорошего или плохого для меня», но тж от спонтанной оценки возможных реакций как подходящих или неподходящих. Что-то угрожающее мне может рассматриваться как нечто, чего трудно избежать, и поэтому вызывать страх, или оно может оцениваться как нечто, что можно предупредить соотв. решительными действиями и победить в ходе дерзкого нападения. Арнольд подчеркивает, что такая интуитивная спонтанная оценка подкрепляется продуманным ценностным суждением по крайней мере у старших детей и взрослых, так же как сенсорное знание дополняется концептуальным знанием. Поскольку мы используем интуитивные и рефлексивные оценки одновременно, даже наши интуитивные суждения, порождающие эмоции, могут подвергаться влиянию воспитания. Т. к. человек един, каждое рефлексивное ценностное суждение будет сопровождаться интуитивной оценкой. Ценностные суждения редко оказываются беспристрастными и объективными: то, что ценится, так или иначе привлекает. Следовательно, эмоции могут подвергаться социализации, влиянию соц. аттитюдов и обычаев.

Как и др. теоретики, стоящие на позициях когнитивизма, Арнольд признает важность физиолог. изменений, к-рые сопровождают эмоцию. Когда эти изменения ощущаются, они, в свою очередь, тоже оцениваются и могут либо усиливать, либо изменять первоначальную эмоцию. Когда чел., испытывающий страх, оценивает учащение пульса как показатель нарушения работы сердца, над его первоначальным чувством страха берет верх чувство страха перед болезнью. По определению, сердечное заболевание ослабляет тело. Отсюда страх, вызванный учащением пульса, диктует оценку того, что, будучи больным, чел. не сможет справиться с данной ситуацией, к-рая еще более усиливает первоначальное чувство страха.

Важные исслед. в области эмоций были проведены Р. Лазарусом и его сотрудниками. Эти ученые сделали оценку краеугольным камнем своей теории эмоции. Лазарус считает, что каждая эмоция основывается на специфическом виде когнитивной оценки, сопровождаемой моторно-поведенческими и физиолог. изменениями. Он различает первичную оценку, вторичную оценку и переоценку. Вторичная оценка — это оценка субъектом своего отношения к конкретному окружению, и потому она ведет к измененной эмоциональной реакции. Переоценка может происходить как простое оценивание значения этого изменившегося отношения к окружению, или она может представлять собой психол. попытку совладать со стрессом. Такая переоценка не обязательно опирается на фактографическую информ. — она может быть попыткой посмотреть на ситуацию с более благоприятной т. зр. Говоря словами Лазаруса, она может быть «защитной переоценкой». Переоценка может тж представлять собой попытку совладания, когда прямое действие невозможно.

Лазарус и др. пришли к выводу, что оценкой ситуации и, следовательно, эмоциональной реакцией испытуемого можно манипулировать в ходе эксперимента. Перед демонстрацией эксперим. группе фильма с жестокими натуралистическими сценами обрезания они зачитывали в одной группе отрывок, в к-ром говорилось о болезненности этой процедуры, в др. группе говорили о том, что снятые в фильме мальчики стремились пройти этот обряд инициации и испытывали чувство гордости от того, что выдержали его. Наконец, третьей группе они давали «интеллектуализированную» информ., в к-рой подчеркивалось антропологическое значение данного ритуала. Наиболее сильное эмоциональное воздействие этот фильм оказал на первую группу, тогда как на эмоции двух др. групп он не оказал существенного влияния.

В то время как влияние когниции на оценку надежно документировано, обосновать необходимость различения между интуитивной и рефлексивной оценкой гораздо труднее. В своей статье «Чувства и мышление: предпочтения не требуют умозаключений» (Feeling and thinking: Preferences need no inferences) P. Б. Зайонц указал на то, что представление о первичности чувств утратило свое значение со времен Вундта. В когн. психол. оно было заменено схемой обработки информ., согласно к-рой аффективная реакция возникает только после соотв. обработки поступающих сигналов. Поэтому осн. работы по когнитивным процессам оставили в стороне аффект или переживание и сконцентрировались исключительно на обработке информ. «Однако, — говорит Зайонц, — аффект. является осн. валютой, имеющей хождение в челов. общении». Следовательно, «чтобы вызвать аффект, об объектах необходимо знать очень мало, фактически иметь минимум информ». При воспоминании, как и при восприятии, аффективная реакция воспроизводится первой. Как замечает Зайонц, из того, что аффект может служить признаком завершения когнитивной активности (в прослушивании шутки, напр.), не следует с необходимостью, что когнитивная активность яв-ся обязательным компонентом аффекта.

Согласно Зайонцу, между аффектом и когницией существует разъединение. Суждения о сходстве и суждения о предпочтении имеют различные измерения (dimensions). В начале XX в. Т. Накашима сообщал в своей работе «Вклад в изучение аффективных процессов» (Contribution to the study of affective processes), что суждения о приятности и неприятности не зависят от сенсорных характеристик и потому не могут опосредоваться ими. Эстетические суждения и предпочтения всех видов не опираются на когнитивный анализ. Эксперим. исслед. показали, что суждения о симпатии и антипатии осуществляются и вспоминаются с большей уверенностью, тогда как суждения о том, что данное стимульное слово яв-ся новым или уже предъявлялось, выносятся с заметной неуверенностью. Отсюда Зайонц делает вывод, что перцептивный процесс, начинающийся с сенсорного опыта, сначала вызывает неосознаваемую аффективную реакцию и затем переходит в распознавание знакомых признаков (тж неосознаваемое), прежде чем начинается их рефлексивная когнитивная обработка.

Т. о., Зайонц указал на слабое место в броне когн. психол. Мышление и рефлексивное суждение, по-видимому, зависят от аффекта в той же степени, как и от сенсорного опыта. Поскольку аффект является осознанным переживанием притяжения/отталкивания, к-рое не генерируется ценностным суждением, он должен вызываться спонтанной (неосознанной) оценкой объектов как хороших или плохих и оценкой реакций как подходящих или неподходящих. Эмоции, к-рые обычно сопровождаются рефлексивными суждениями, могут сами оцениваться как подходящие или неподходящие и изменяться путем др. корректирующих впечатлений, но редко путем рефлексии или убеждения.

См. также Когнитивная сложность, Выученная беспомощность, Нарушения мышления, Бессознательные умозаключения

Источник