- Строение, функции и особенности органа слуха человека

- Полезные статьи и актуальная информация от специалистов по слуху «Аудионика»

- Строение органа слуха

- Что такое орган слуха и равновесия

- Функции органа слуха

- Особенности органа слуха

- Удивительные возможности слуха человека

- Эмоциональный слух их особенности

Строение, функции и особенности органа слуха человека

Полезные статьи и актуальная информация от специалистов по слуху «Аудионика»

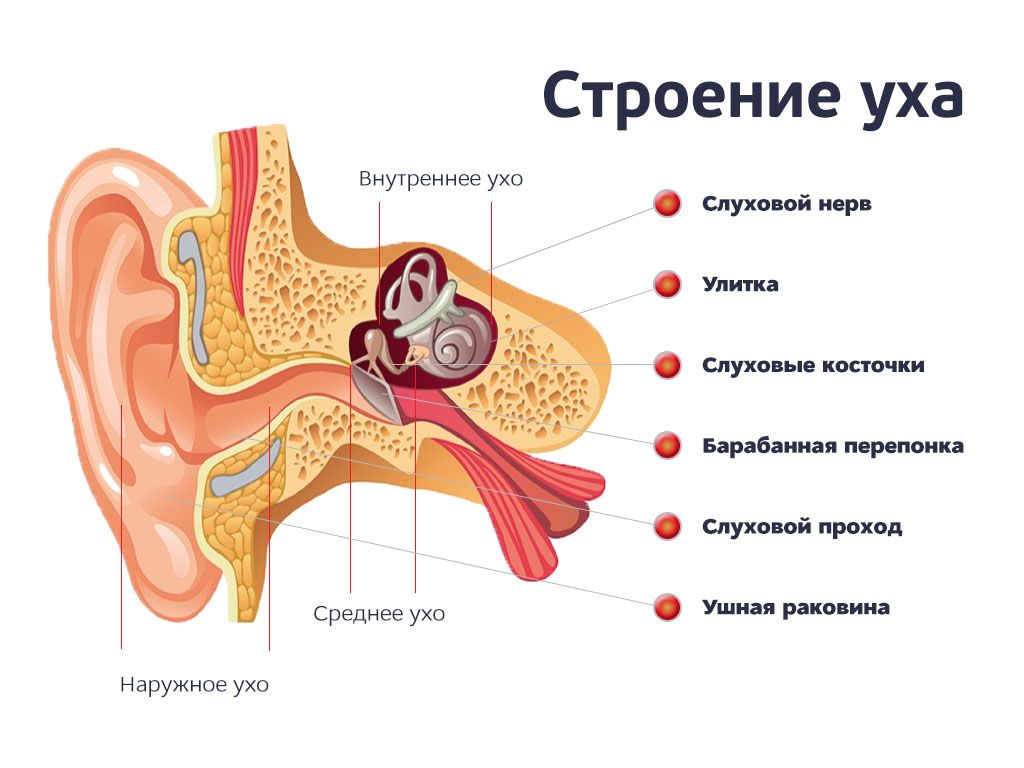

Ухо человека – сложный орган, который помогает поддерживать связь с внешним миром и дает человеку информацию о его расположении и перемещении в пространстве. Оно состоит из трех отделов: наружного, среднего и внутреннего. Уникальное строение органа слуха обеспечивает: прием, передачу звука и преобразование энергии колебания в нервный импульс.

Строение органа слуха

Звуки окружают человека с самого рождения. Выделяются 3 отдела органа слуха:

- наружное ухо;

- среднее ухо;

- внутреннее ухо.

Наружное ухо – видимая часть органа. Оно представлено ушной раковиной и наружным слуховым проходом. Раковина – хрящ воронковидной формы, покрытый кожей. На ее поверхности находятся разные образования: ямки, завитки, возвышенности. Они помогают улучшать качество звука, делают его более громким и направляют в слуховой проход.

К раковине присоединяются волокна ушных мышц. В процессе эволюции человек утратил возможность «шевелить ушами», чтобы точнее локализовать звуки, эти мышцы работают у редких «счастливчиков». Кожный покров раковины имеет сальные и потовые железы.

Наружный слуховой проход — извилистый канал, длина которого составляет чуть больше 2 см, а диаметр – до 0,7 см. В нем звуковой сигнал продолжает усиливаться и передается в среднее ухо. Проход выстлан кожей, имеющей сальные и серные железы. Ушная сера – желтоватая субстанция, которая обеспечивает увлажнение канала и защиту от инфекционных агентов. При скоплении и уплотнении она образует пробки, нарушающие движение барабанной перепонки. Это может привести к возникновению кондуктивной тугоухости.

Описывая строение органа слуха, анатомы указывают, что наружная часть канала имеет хрящевые стенки, а контактирующая со средним ухом – костные. Структуры среднего и внутреннего уха располагаются в теле височной кости.

Барабанная перепонка — это тонкая мембрана, покрытая снаружи кожей, изнутри – слизистой. У маленьких детей она имеет отверстие, из-за которого среднее ухо контактирует с внешней средой и более уязвимо для инфекции. Оно закрывается к 3 годам.

Среднее ухо представлено полостью, объем которой составляет чуть более 1 кубического сантиметра. В ней расположены три маленькие слуховые косточки, которые соединены между собой в цепочку:

Они названы так по своему сходству с предметами обихода. Стремечко соединяется с окном преддверия. Среднее ухо также связано с носоглоткой посредством евстахиевой трубы.

Внутреннее ухо – самое причудливое образование органа слуха человека. Оно состоит из:

- преддверия (вестибулюма);

- улитки;

- полукружных каналов.

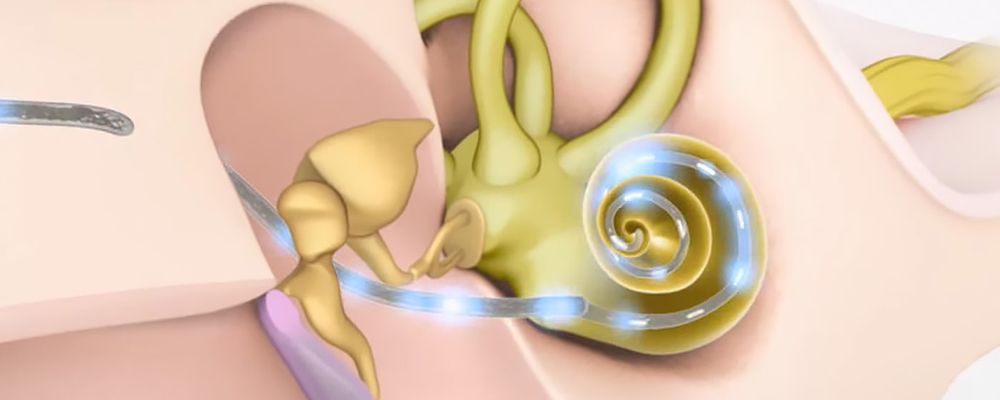

В состав органа слуха входит только улитка. В ней содержится лимфатическая жидкость, натянуты волокна (основная мембрана). Каждое из волокон похоже на маленькую струну и «откликается» (резонирует) на звук определенной частоты. Этих волокон около 25 тысяч. На стенке канала улитки находится рецепторное поле, которое состоит из нервных (волосковых) клеток — Кортиев орган. Гибель волосковых клеток может привести к нейросенсорной тугоухости.

Что такое орган слуха и равновесия

Ухо человека отвечает не только за восприятие и дальнейшую передачу звуковой информации. Внутреннее ухо относится к органу слуха и равновесия. Это сложное образование, в котором волна механических колебаний, как морской прибой, распространяется в лимфатической жидкости и колышет отростки нервных клеток, формируя электрический импульс. Этот сигнал несет информацию о громкости, продолжительности, высоте звука в мозг.

Другая часть внутреннего уха – орган равновесия (вестибулярный аппарат). Он состоит из: преддверия, находящихся в нем трех полукружных каналов, маточки и мешочка. Преддверие – полость округлой формы с диаметром около 5 мм. Оно находится между каналами и улиткой. Каналы взаимно перпендикулярны и в месте соединения с преддверием имеют расширения – ампулы. Каналы заполнены эндолимфатической жидкостью.

Маточка и мешочек – поля нервных клеток, которые воспринимают различные раздражения. Смена положения тела регистрируется рецепторами маточки и вызывает рефлекторную реакцию мышц, помогая человеку сохранять равновесие. Вибрация улавливается окончаниями мешочка.

От органа в головной мозг идет преддверно-улитковый нерв.

Функции органа слуха

Говоря о функциях органа слуха, физиологи описывают их в соответствии с анатомическими образованиями. Так для каждого отдела есть свои специфические задачи:

- ловит звуки и направляет их далее (наружное ухо);

- передает звуковую волну (наружное и среднее ухо);

- защищает от инфекций, громких звуков, повреждений внутренних отделов (наружное ухо, барабанная перепонка);

- трансформирует энергию звука в электрическую (внутреннее ухо).

Функции слуха эволюционно тесно связаны с оповещением об опасности и коммуникациями в сообществе. Чтобы надолго сохранить способность слышать долго, необходимо соблюдать простые правила профилактики снижения слуха.

Особенности органа слуха

Органы слуха у человека парные. Что это означает? Человек может слушать одновременно правым и левым ухом. Бинауральный слух дает больше информации о звуке и усиливает его при определенных условиях.

Если источник механических колебаний находится на одинаковом расстоянии от правого и левого уха, громкость сигнала увеличивается на 50%. Значит, при одностороннем нарушении компенсация с помощью слухового аппарата даже небольшой мощности существенно улучшает качество жизни.

- ощущение объемного звучания;

- представление о расположении источника.

Это помогает избегать опасности (например, приближающегося автомобиля) и выделять полезные звуки из всего фонового шума, беседуя с одним человеком в шумном помещении.

При возникновении любых проблем со слухом, необходимо срочно пройти диагностику слуха на профессиональном оборудовании. Если обратиться за помощью вовремя, то появляется шанс на полное восстановление слуха.

Удивительные возможности слуха человека

Особые возможности связаны с адаптацией органа слуха и коркового отдела анализатора при травме, одновременном воздействии нескольких звуковых волн способностью «достраивать» разговор на основе имеющегося опыта.

Развитие височных областей коры мозга происходит постепенно в ответ на сигналы извне. Физиология органа слуха такова, что при повреждении коркового отдела анализатора окружающие нейроны могут взять на себя «обязанности» погибших клеток. Это явление носит название нейропластичность. Ее запас особенно велик у детей в раннем возрасте, что говорит о важности слуховой стимуляции для развития мозга и слуха.

Взрослые люди не обладают такой способностью, но опыт общения позволяет им восполнять информацию, которая теряется при разговоре – например, при плохой телефонной связи, беседе в шуме. Это достигается за счет усиленной работы нейронов височных областей и приводит к быстрому утомлению.

А как реагирует ухо на очень громкие звуки? Доказано, что после воздействия таких сигналов у человека развивается временное снижение слуховой чувствительности. Это так называемое постстимульное утомление. Для полного восстановления требуется до 16 часов. Такой механизм должен защищать орган слуха от повреждения, но люди, долго слушающие громкую музыку, непроизвольно «делают погромче» и вредят здоровью.

Звуки-фантомы – еще один феномен, описывающий работу органа слуха. Порой человек «слышит» низкие звуки, хотя в действительности их нет. Особенность колебаний мембраны улитки приводит к «появлению» звуков низкой частоты, в то время как источника сигнала отсутствует. Такие колебания, особенно громкие, обладают интересной способностью маскировать звуки высокой частоты до их полного исчезновения.

Органы слуха – сложные и хрупкие образования. Внимательное отношение к их состоянию позволит сохранить здоровье и предотвратить развитие ряда тяжелых заболеваний.

Орлова Наталья Михайловна

Более 4000 подобранных и настроенных аппаратов. Участник Международного семинара аудиологов в Дании.

Источник

Эмоциональный слух их особенности

Введение

В связи с бурным развитием современного информационного общества все более актуальным становится формирование коммуникативных качеств личности, необходимых для установления взаимопонимания между участниками общения. Люди не просто обмениваются значениями, но «стремятся выработать общий смысл» (А.Н. Леонтьев). Мысль, по мнению Л.С. Выготского, никогда не равна прямому значению слов. На коммуникативный процесс оказывает влияние и эмоциональная сторона общения.

Эмоции общающихся субъектов, выраженные с помощью фонационных паралингвистических средств (интонация, тембр, динамика и т.д.), могут усилить значение сказанного или изменить его смысл. Развитие способности адекватно воспринимать эмоциональный смысл высказывания значимо для успешной социализации личности.

В многообразных жизненных ситуациях эмоции, обеспечивая человеку мгновенную первичную ориентировку, побуждают его к использованию наиболее перспективных направлений поведения и деятельности и по сути являются механизмом интуитивного смыслообразования. Таким образом, для достижения психологического контакта, характеризующегося взаимопониманием и взаимодействием между субъектами общения, необходима не только идентичность лексической и синтаксической систем, но и развитие способности определения эмоциональной информации сообщения.

ФГОС второго поколения, определяя важность проблемы взаимопонимания между субъектами образовательного процесса, одним из видов УУД (учебные универсальные действия) называет коммуникативные умения, и рассматривает педагогическую деятельность как процесс взаимодействия, эффективность которого напрямую связана с нахождением субъектами общения эмоционального консенсуса. Одним из компонентов достижения эмоционального согласия является развитие у участников общения способности выявлять и определять эмоциональный контекст сообщения.

Способность человека к адекватному восприятию эмоционального состояния другого человека по его голосу, как одна из характеристик слухового восприятия, была выделена В.П. Морозовым в особую категорию и определена как «эмоциональный слух» [5, с. 568]. На основе теоретико-экспериментальных исследований ученые Института физиологии имени И.М. Сеченова (В.П. Морозов, Е.С. Дмитриева, К.А. Зайцева, В.Ю. Карманова, Н.В. Суханова) определили «эмоциональный слух» как сенсорно-перцептивную часть системы невербальной коммуникации, специализированную к адекватной оценке эмоциональной информации в звуковой форме. Однако проблема понимания эмоционального содержания художественного произведения является актуальной и для «педагогики искусства» (Б.М. Неменский).

Эксперименты по определению степени развития эмоционального слуха проводились исследователями в разных направлениях. Анализ работ представителей научной школы В.П. Морозова позволяет сделать вывод об идентичности средств передачи эмоционального содержания в речи и в музыке, а также о более развитом уровне эмоционального слуха у музыкантов. Данное высказывание подтверждает идею Б.М. Теплова относительно особенности музыкального слуха. Известный психолог, опираясь на структуру музыкального слуха и выделяя в ней эмоциональный (ладовое чувство) и слуховой (музыкально — слуховые представления) компоненты, отмечает, что «. если музыка по самому существу своему является выражением эмоционального содержания, то и музыкальный слух должен быть, очевидно, эмоциональным слухом». Рассматривая процесс музыкального восприятия, Б.М. Теплов отмечает важность эмоционального переживания для понимания музыки. В своих работах способность эмоционально отзываться на музыку автор ставит в центр понятия «музыкальность» [6].

Аргументирование Б.М. Тепловым значимости эмоционального компонента для понимания музыкального произведения определило идею экстраполяции понятия «эмоциональный слух» в методику художественного и музыкального воспитания младших школьников. К проблеме понимания искусства в опоре на эмоциональный тон произведения обращались в разное время педагоги, писатели, философы, общественные деятели прошлого (Ф. Шеллинг, В.Г. Белинский, Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев и др.). Так, Ф. Шеллинг в «Философии искусства» указывает на то, что «в лирике, как и во всяком музыкальном сочинении, преобладает только один тон, одно основное чувство» [7, с. 346]. В трудах В.Г. Белинского эмоциональный тон осмысливается как категория поэтики, связанная и с идейно-художественным уровнем произведения [1]. Развивая данную мысль, Б.О. Корман переходит от отдельно взятого произведения к мировоззрению автора, воплощенному в творчестве, и отмечает: «Подобно тому, как в отдельном лирическом стихотворении есть единство настроения, за которым стоит известная мысль, так в совокупности лирических стихотворений поэта есть более высокое, «сквозное» единство эмоционального тона, за которым стоит известное миросозерцание. Эмоциональный тон образует посредующее звено между мировоззрением поэта и настроением, выраженным в стихотворении» [3, с. 54]. Таким образом, эмоциональный тон в теории Белинского осмысливается как мировоззрение, ставшее эстетической эмоцией. Отметим, что лирические эмоции и весь эмоциональный тон изначально коренятся в подлинной жизни и зарождаются в душе вполне определенного живого человека с конкретным мировоззрением, мироотношением и свойственным только ему миросозерцанием. Однако в лирическом произведении эти эмоции путем авторской переработки объективируются и становятся эстетическими.

Таким образом, осмысление эмоционального тона художественного произведения (в т.ч. музыкального) напрямую ведет к пониманию основной идеи, воплощенной автором в произведении. Подтверждение данной мысли мы находим в трудах А.А. Мелик-Пашаева, Н.Г. Кудиной, З.Н. Новлянской, А.Б. Есина и др. Рассуждая о принципах анализа лирического произведения, А.Б. Есин настаивает на первостепенном значении эмоционального тона, который автор определяет как пафос — ведущий эмоциональный настрой. Под пафосом понимается «идея-чувство» или гамма чувств, которая выражена в произведении и составляет идейно-эмоциональное ядро его содержания. По мнению Н.Г. Кудиной, З.Н. Новлянской, в пафосе чувство и мысль художника составляют единое целое, для понимания произведения (его пафоса) необходимо «открыть» и «возродить» эмоциональное ядро, «в понимании пафоса ключ к идее произведения» [4, с. 73].

В настоящее время проблема значимости развития понимания художественного произведения, в том числе и музыкального, через освоение эмоционального содержания произведения исследуется психологами (А.А. Мелик-Пашаев, В.Г. Ражников), музыковедами (В.В. Медушевский, Е.В. Назайкинский, А.Н. Сохор), специалистами в области музыкальной психологии (Б.М. Теплов, Г.С. Тарасов). Различные подходы к решению данной проблемы предлагаются в музыкальной педагогике (Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, Д.Б. Кабалевский и др.), в методике преподавания литературы (Г.Н. Кудина, З.Н. Новлянская, Л.И. Беленькая) и изобразительного искусства (Б.М. Неменский, Л.М. Ванюшкин, И.В. Загородских и др.). Однако, несмотря на большой интерес исследователей к проблеме понимания произведений искусства в опоре на эмоциональный тон, данная проблема недостаточно разработана относительно практики художественного образования младших школьников.

Термин «эмоциональный тон» мы считаем более удачным, так как в нем в большей степени выражена авторская позиция, он адресует к смысловому значению высказывания, раскрывает свойство лирического слова, а не общее настроение произведения. Осознание эмоционального тона произведения позволяет интерпретировать выразительные средства произведения как воплощение авторской индивидуальности. К.И. Чуковский отмечает, что ритм всякого великого лирика есть проявление его основного душевного склада, его темперамента. Размышляя об «открытости» и «искренности» поэта, А.С. Кушнер указывает на неповторимость интонации: «нет ничего более интимного, чем интонация» [3, с. 87].

На основе анализа литературы и сопоставлении позиций выше названных авторов мы считаем, что эмоциональный слух как понятие педагогики искусства является способностью воспринимать эмоциональный тон художественных произведений разных видов искусств (поэзии и музыки), обуславливающей понимание идейно-художественного замысла автора. Подтверждение нашему предположению мы видим в работах по художественному воспитанию, где определяется, что именно через эмоцию ребенок получает целостное представление о произведении, верно представляя идею — «пафос» сочинения [4].

Музыковеды и психологи (Л.С. Выготский, Е.О. Смирнова, Б.М. Теплов, В.В. Медушевский, С.Х. Раппопорт, В. Днепров и др.) считают, что в акте взаимодействия реципиента с произведением искусства эмоции отводится центральное место. Эмоции в искусстве наполнены мыслью — «суть умные эмоции» (Л.С. Выготский). В музыке как в искусстве интонируемого смысла интонация, прежде всего, эмоциональна. Она же, по мнению Б.В. Асафьева, является носительницей смыслового содержания. Поэтому через интонацию, в которой мысль и чувство находятся в единстве — «чувствуемая мысль» (А.И. Буров), происходит понимание смысла высказывания, в том числе и музыкального. Способность переживания эмоционального тона музыки, опирающаяся на эмоционально-смысловую интонацию, приводит к пониманию идеи художественного произведения.

Среди психологических особенностей детей младшего школьного возраста можно выделить «особенную чувствительность к эмоциональному тону непосредственных чувственных впечатлений — ценнейшее качество для восприятия подлинного произведения искусства» (А.А. Мелик-Пашаев), что и должно стать основой развития эмоционального слуха младших школьников.

Основу разработанной нами методики развития эмоционального слуха при восприятии художественных произведений составляет поэтапная система:

- эмоционально-перцептивный этап; на данном этапе развивается способность ребенка адекватно определять основную эмоцию произведения, обобщать амбивалентные эмоции, дифференцировать эмоциональные оттенки в произведении;

- творческий этап; на данном этапе развивается способность ребенка к выражению выявленной основной эмоции произведения выразительными средствами разных видов искусств (ритм, интонация, цвет, линия, слово и.д.), к установлению взаимосвязи между эмоцией и способом ее воплощения в творческом продукте, развивается способность адекватности перекодировки;

- перцептивно-смысловой этап; на данном этапе развивается способность ребенка осознавать средства во взаимосвязи с эмоциональным тоном произведения как воплощения авторского (композиторского) мироощущения, мировоззрения, мировосприятия; понимать идею — «пафос» произведения через выявленный эмоциональный тон произведения, определять смысловое содержание произведения.

Начальным этапом развития эмоционального слуха у младших школьников является развитие способности к определению основной эмоции художественного произведения, в том числе и музыкального. Восприятие и определение младшими школьниками эмоционального тона произведения зачастую происходит обобщенно и поверхностно. В связи с этим чрезвычайно важным на эмоционально-перцептивном этапе является развитие у младших школьников «словаря эмоций» (В.Г. Ражников) и на этой основе развитие способности определения эмоционального тона. В ходе эмоционально-перцептивного этапа происходит концентрация внимания младшего школьника на ведущей эмоции произведения. Ряд заданий направлен на вхождение в эмоциональный строй произведения через различные способы уподобления: двигательное, мимическое, ритмическое и т.д. Задания подбирались таким образом, чтобы дети в результате их выполнения смогли прожить, «пропустить» основную эмоцию произведения через себя и в дальнейшем определить ее не формально, а с учетом всех нюансов и амбивалентных эмоций приблизиться к эмоциональному тону произведения.

Целью следующего, творческого этапа развития эмоционального слуха становится осознание детьми авторской индивидуальности в выборе средств выразительности для воплощения собственного замысла. В процессе творческого этапа, используя метод перекодировки, ребенок выражает основную эмоцию средствами разных видов искусств, тем самым усиливая ее воздействие и осознание через проживание в разных видах деятельности. В процессе творческого этапа через знакомство с интонацией просьбы, грусти, призыва, жалобными интонациями у младших школьников формируется и развивается «интонационный словарь» (Б.В. Асафьев), осваиваются разнообразные ритмические конструкты, совершенствуется умение подбора тембрального озвучивания материала. Ряд заданий направлен на осознание детьми своих эмоциональных переживаний, вызванных произведением, их выражение различными способами перекодировки. Другие — на сравнение основной эмоции произведения с собственными переживаниями, выраженными разными способами перекодировки.

В дальнейшем именно сама деятельность ребенка становится условием определения эмоционального тона произведения и на этой основе осознания идейно-художественного замысла автора (композитора). Творческая деятельность, реализуя психологические особенности восприятия младшего школьного возраста (повышенная активность, эмоциональная восприимчивость), в то же время способствует развитию умения воплощать собственный замысел в художественном продукте. Однако, если ребенок, используя метод перекодировки и разные средства выразительности способен передать свою мысль и эмоцию, очевидно, он может понять эмоциональный тон и воплощенную в нем идею другого человека — автора и исполнителя. Ряд авторов (Г. Гарднер, А.А. Мелик-Пашаев, Г.Н. Кудина, З.Н. Новлянская, Н.Г. Тагильцева, Е.М. Торшилова, Л.В. Школяр и др.) в ходе экспериментальных исследований доказали, что первые ассоциации, возникающие на основе выявления эмоционального тона произведения, уже позволяют воспринимающему произведение прогнозировать его художественную идею. Следовательно, развивая способность определения эмоционального тона произведения и выражения его приемом перекодирования, возможно развивать у младших школьников эмоциональный слух как способность понимать основную художественную идею произведения.

В ходе проведенных нами экспериментальных исследований на основе идентичности музыкальных и речевых средств выразительности вербальной и музыкальной интонации была выявлена корреляция между эмоциональным слухом на вербальный стимул и эмоциональным слухом на музыкальный стимул. Данные результаты доказывают эффективность использования вербального (поэзия) и музыкального стимулов для развития эмоционального слуха и позволяют говорить о том, что развитие эмоционального слуха на музыку способствует освоению ребенком эмоционального содержания любого сообщения, а значит развитию коммуникативных качеств ребенка.

Рецензенты:

Тагильцева Н.Г., д.п.н., профессор, Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург.

Куприна Н.Г., д.п.н., профессор, Уральский государственный педагогический университет, г.Екатеринбург.

Источник