- Компоненты системной болевой реакции:

- Виды боли

- 1. Боль, обусловленную внешними воздействиями.

- 2. Боль, обусловленная внутренними процессами.

- 3. Боль связанная с повреждением нервной системы в особенности ее афферентного аппарата (трудно определяется источник боли)(невралгия, фантомная боль, таламическая боль).

- Физиология боли

Компоненты системной болевой реакции:

С позиции теории ФУС (функциональных систем) — боль является интегративной функцией организма, которая мобилизует организм и его разнообразные ФУС на защиту от воздействующих вредящих факторов и включает такие компоненты, как сознание, память, мотивации, вегетативные, соматические поведенческие реакции, эмоции.

В реакцию организма на боль вовлекаются практически все структуры головного мозга, поскольку по коллатералям проводникового отдела болевого анализатора возбуждение распостраняется на ретикулярную формацию, лимбическую систему мозга , гипоталамус и двигательные ядра.

1.Сенсорный компонен. Перцептуальный компонент — собственное ощущение боли, возникающее на основе возбуждения механо- и хемоноцицепторов.

2. Вегетативный компонент обусловлен включением в системную болевую реакцию гипоталамуса-высшего вегетативного центра. –аактивация процессов усиливающих кислородное обеспечение тканей: местное расширение кровеносных сосудов вокруг раны, выброс эритроцитов из депо, повышение АД, ЧСС и ЧД.

3. Болевая активация, вызванная возбуждением ретикулярной формации и связанных с нею образований мозга.

4. Афферентный — эмоциональный. Отрицательная эмоция формируется на основе возбуждения гипоталамо-лимбико-ретикулярных образований мозга, может меняться в зависимости от условий воздействия.

5. Двигательный компонент. Мотивация устранения болевых ощущений формирующаяся на основе активации лобных и теменных областей коры мозга и приводящая к формированию поведения направленное на лечение ран или выключения перцептуального компонента.

Рефлекторная защитная двигательная реакция на уровне спинного мозга.

6. Когнитивный. Активация механизмов памяти, связанная с извлечением опыта по устранению болевых ощущений, т.е. избегания повреждающего фактора или сведения до минимума его действия и опыта лечения ран.

Каждый компонент болевой реакции может быть использовандля оценки специфичности болевого ощущения при медицинском обследовании.

Виды боли

Клиницисты(острую тупую ноцигенную,нейрогенную и психогенную) физиологи и психологи делят боль на первичную и вторичную, острую и хроническую, колющую, жгучую, тупую.

Кроме того, различают 2-а основных вида физическую и психогенную. В зависимости от причин физическую боль делят на три категории:

1. Боль, обусловленную внешними воздействиями.

2. Боль, обусловленная внутренними процессами.

3. Боль связанная с повреждением нервной системы в особенности ее афферентного аппарата (трудно определяется источник боли)(невралгия, фантомная боль, таламическая боль).

В физической боли различают 2 типа:

Первичная — острая, эпикритическая боль, которая быстро осознается, легко детерминируется и локализуется «к которой быстро развивается адаптация» она продолжается не дольше чем, действие стимула. Центром эпикритической боли является кора головного мозга. Такая боль рассматривается как сигнал опасности.

Вторичную — тупая, «протопатическая» боль, которая осознается более медленно, плохо локализуется, сохраняется длительное время и не сопровождается развитием адаптации. Второй тип боли эволюционно более древний и менее совершенный как сигнал опасности. Она рассматривается как напоминание об опасности. Центром протопатической боли являются зрительные бугры.

Хроническая боль — сохраняется длительное время (причина -хронические заболевания).

Психогенная боль — связанная с психологическими или социальными факторами, эмоциональным состоянием личности и т.д. — снимается антидеприсантами..

Ощущение боли можно классифицировать по качествам — исходя из места происхождения, так и из их свойств.

Боль объединяет 2 типа: соматическую и висцеральную. Соматическая боль (состоит из двух классов) если она имеет кожное происхождение, ее называют поверхностной. Боль, исходящая от мышц, костей, сустава или соединительной ткани, получила название глубокой боли.

Поверхностная и глубокая боль это 2 класса соматической боли. Поверхностная боль может быть и первичной и вторичной.

Начальная боль (первичная) — вызывает защитные рефлексы н-р отдергивание ноги или руки при уколе об острый предмет.

Отставленная (или вторичная) имеет тупой или ноющий характер с латентным периодом 0,5-1,0 сек.

Глубокая боль – по характеру тупая плохо локализованная имеет тенденцию иррадировать в окружающие структуры. Глубокие боли сопровождаются неприятными ощущениями, могут вызывать — автономные рефлексы — такие как тошнота, сильное потоотделение и уменьшение АД.

Висцеральные боли — сходны с глубокой болью, т.к. сопровождаются такими же вегетативными реакциями, (она может быть по своему характеру — тупой и диффузной).

При вскрытии брюшной полости под местной анестезией их можно сжимать и резать — не вызывая ощущения боли, если не задевать париетальную брюшину и корень брыжейки. Однако резкое и сильное растяжение полых органов вызывает острую боль. Кроме того, болями сопровождаются спазмы или сильные сокращения гладких мышц, особенно если есть нарушения кровообращения.

В зависимости от соотношения локализации боли и самого болезненного процесса, вызванного болевым воздействием, выделяют местные, проекционные, иррадиирущие и отраженные боли.

Местные –локализуются непосредственно в очаге ноцицептивного воздействия.

Проекционные боли ощущаются по ходу нерва и на дистальных его участках при локализации ноцицептивного воздействия в проксимальном участке нерва. Т.е. состояние, при котором место, на которое действует повреждающий стимул, не совпадает с тем, где эта боль ощущается (разновидность — невралгия).

Иррадиирующие боли локализуются в области иннервации одной ветви нерва при ноцицептивном воздействии в зоне иннервации другой ветви того же нерва.

Отраженные боли возникают в участках кожи, иннервируемых из того же сегмента спинного мозга, что и внутренние органы, в которых расположен источник болевого воздействия.-

Отраженная боль является важным диагностическим подспорьем для врача, служит появление тактильной (гиперэстезия) и болевой (гипералгезия) чувствительности в ограниченных участках кожи, наблюдающаяся при заболеваниях внутренних органов.

Кожные боли, наблюдающиеся при заболеваниях внутренних органов, называются отраженными болями, а области, где возникают эти боли зонами Захарьина-Геда.

Предполагают, что возникновение боли в зонах Захарьина — Геда при заболеваниях внутренних органов связано с тем, что болевые кожные афферентные волокна и висцеральные афференты, принадлежащие определенному сегменту спинного мозга конвергируют на одних и тех же нейронах спиноталамического пути. При этом, в какой то степени теряется информация о том, от каких внутренних органов поступило возбуждение, и кора головного мозга «приписывает» это возбуждение раздражению соответствующих областей кожи.

Расположение зон Захарьина-Геда при различных заболеваниях: СЕРДЦА — кожа левой лопатки и левой руки; ЖЕЛУДКА (язва)- кожа между лопатками и в левом подреберье (Т1- Т2); АППЕНДИКСА — кожа в правой подвздошной ямке; при поражении ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ — кожа над областью проекции поджелудочной железы на передней брюшной стенке и на спине в виде пояса; ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ — кожа правого подреберья, правой лопатки, правого предплечья, правой половины шеи; ПЕЧЕНИ — кожа в правом подреберье (Т7-Т8); ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА — кожа внизу живота, чаще слева (Т12-Т1).

Методы исследования болевой чувствительности (алгезиметрия) делят на две группы.

К первой группе относят субъективные методы, основанные на оценке самим пациентом своих болевых ощущений от полного отсутствия боли до непереносимой боли. Оценка осуществляется по особой шкале в различных единицах. Ко второй группе относятся методы экспериментального определения порога болевых ощущений посредством нанесения на исследуемый участок строго дозируемых раздражений.

В зависимости от природы раздражителя различают механо-, термо-, хемо- и электроалгезиметрию. При этом определяют: 1) порог ощущения боли, т.е. минимальную силу раздражителя, вызывающую пороговые болевые ощущения; 2) порог непереносимости боли, т.е. максимальные значения силы раздражителя, при которых человек может еще терпеть боль. В экспериментальных исследованиях нанесение электрических стимулов сопровождают регистрацией вызванных потенциалов, в которых выделяют «ноцицептивные» компоненты, отражающие появление боли. В клинических и экспериментальных исследованиях на людях установлена корреляция между возникновением ощущения боли и появлением соответствующих компонентов.

Источник

Физиология боли

В узком смысле слова боль – это неприятное ощущение, возникающее при действии сверхсильных раздражителей, вызывающих структурно-функциональные нарушения в организме. Отличия боли от других ощущений в том, что она не информирует мозг о качестве раздражителя, а указывает на то, что раздражитель является повреждающим. Другой особенностью болевой сенсорной системы является наиболее сложной и мощный ее эфферентный контроль.

Болевой анализатор запускает в ЦНС несколько программ ответа организма на боль. Следовательно, боль имеет несколько компонентов. Сенсорный компонент боли характеризует ее как неприятное, тягостное ощущение; аффективный компонент – как сильную отрицательную эмоцию; мотивационный компонент – как отрицательную биологическую потребность, запускающую поведение организма, направленное на выздоровление. Моторный компонент боли представлен различными двигательными реакциями: от безусловных сгибательных рефлексов до двигательных программ антиболевого поведения. Вегетативный компонент характеризует нарушение функций внутренних органов и обмена веществ при хронических болях. Когнитивный компонент связан с самооценкой боли, боль при этом выступает как страдание. При деятельности других систем эти компоненты слабо выражены.

Биологическая роль боли определяется несколькими факторами. Боль исполняет роль сигнала об угрозе или повреждении тканей организма и предупреждает их. Боль имеет познавательную функцию: человек через боль учится избегать возможных опасностей внешней среды. Эмоциональный компонент боли выполняет функцию подкрепления при образовании условных рефлексов. Боль является фактором мобилизации защитно-приспособительных реакций организма при повреждении его тканей и органов.

Выделяют два вида боли – соматическую и висцеральную. Соматическую боль подразделяют на поверхностную и глубокую Поверхностная боль может быть ранняя (быстрая, эпикрическая) и поздняя (медленная, протопатическая).

Существуют три теории боли.

1. Теория интенсивности была предложена Э.Дарвином и А.Гольдштейнером. По этой теории боль не является специфическим чувством и не имеет своих специальных рецепторов. Она возникает при действии сверхсильных раздражителей на рецепторы пяти известных органов чувств. В формировании боли участвуют конвергенция и суммация импульсов в спинном и головном мозге.

2. Теория специфичности была сформулирована немецким физиологом М.Фреем. В соответствии с этой теорией боль является специфическим чувством, имеющим собственный рецепторный аппарат, афферентные волокна и структуры головного мозга, перерабатывающие болевую информацию. Эта теория в дальнейшем получила более полное экспериментальное и клиническое подтверждение.

3. Современная теория боли базируется преимущественно на теории специфичности. Было доказано существование специфичных болевых рецепторов. Вместе с тем в современной теории боли использовано положение о роли центральной суммации и конвергенции в механизмах боли. Наиболее крупными достижениями современной теории боли является разработка механизмов центрального восприятия боли и запуска противоболевой системы организма.

Болевые рецепторы являются свободными окончаниями чувствительных миелиновых нервных волокон Аδ и немиелиновых волокон С. Они найдены в коже, слизистых оболочках, надкостнице, зубах, мышцах, суставах, внутренних органах и их оболочках, сосудах. Их нет в нервной ткани головного и спинного мозга. Наибольшая их плотность имеется на границе дентина и эмали зуба.

Выделяют следующие основные типы болевых рецепторов:

1. Механоноцицепторы и механотермические ноцицепторы Аδ-волокон реагируют на сильные механические и термические раздражители, проводят быструю механическую и термическую боль, быстро адаптируются; расположены преимущественно в коже, мышцах, суставах, надкостнице; их афферентные нейроны имеют малые рецептивные поля.

2. Полисенсорные ноцицепторы С-волокон реагируют на механические, термические и химические раздражители, проводят позднюю плохо локализованную боль, медленно адаптируются; их афферентные нейроны имеют большие рецептивные поля.

Болевые рецепторы возбуждаются тремя видами раздражителей:

1. Механические раздражители, создающие давление более 40г/мм 2 при сдавливании, растяжении, сгибании, скручивании.

2. Термические раздражители могут быть тепловыми (> 45 0 С) и холодовыми ( 0 С).

3. Химические раздражители, освобождающиеся из поврежденных клеток тканей, тучных клеток, тромбоцитов (К + , Н + , серотонин, ацетилхолин, гистамин), плазмы крови (брадикинин, каллидин) и окончаний ноцицептивных нейронов (вещество Р). Одни из них возбуждают ноцицепторы (К + , серотонин, гистамин, брадикинин, АДФ), другие сенсибилизируют их.

Свойства болевых рецепторов: болевые рецепторы имеют высокий порог возбуждения, что обеспечивает их ответ только на чрезвычайные раздражители. Ноцицепторы С-афферентов плохо адаптируются к длительно действующим раздражителям. Возможно повышение чувствительности болевых рецепторов – снижение порога их раздражения при многократной или длительной стимуляции, что называется гипералгезией. При этом ноцицепторы способны отвечать на стимулы субпороговой величины, а также возбуждаться раздражителями других модальностей.

Проводящие пути болевой чувствительности

Нейроны, воспринимающие болевую импульсацию. От болевых рецепторов туловища, шеи и конечностей Аδ- и С-волокна первых чувствительных нейронов (их тела находятся в спинальных ганглиях) идут в составе спинномозговых нервов и входят через задние корешки в спинной мозг, где разветвляются в задних столбах и образуют синаптические связи прямо или через интернейроны со вторыми чувствительными нейронами, длинные аксоны которых входят в состав спиноталамических путей. При этом они возбуждают два вида нейронов: одни нейроны активируются только болевыми стимулами, другие – конвергентные нейроны – возбуждаются также и неболевыми стимулами. Вторые нейроны болевой чувствительности преимущественно входят в состав боковых спиноталамических путей, которые и проводят большую часть болевых импульсов. На уровне спинного мозга аксоны этих нейронов переходят на сторону, противоположную раздражению, в стволе головного мозга они доходят до таламуса и образуют синапсы на нейронах его ядер. Часть болевой импульсации первых афферентных нейронов переключаются через интернейроны на мотонейроны мышц-сгибателей и участвуют в формировании защитных болевых рефлексов. В боковом спиноталамическом пути выделяют эволюционно более молодой неоспиноталамический путь и древний палеоспиноталамический путь.

Неоспиноталамический путь проводит болевые сигналы по Аδ-волокнам преимущественно в специфические сенсорные (вентральные задние) ядра таламуса, имеющие хорошую топографическую проекцию периферии тела. Кроме этого небольшая часть импульсов поступает в ретикулярную формацию ствола и далее в неспецифические ядра таламуса. Передача возбуждения в синапсах этого пути осуществляется с помощью быстродействующего медиатора глутамата. Из специфических ядер таламуса болевые сигналы передаются преимущественно в сенсорную кору больших полушарий. Эти особенности формируют основную функцию неоспиноталамического пути – проведение «быстрой» боли и восприятие ее с высокой степенью локализации.

Палеоспиноталамический путь проводит болевые сигналы по С-волокнам преимущественно в неспецифические ядра таламуса прямо или после переключения в нейронах ретикулярной формации ствола мозга. Передача возбуждения в синапсах этого пути происходит более медленно. Медиатором является вещество Р. Из неспецифических ядер импульсация поступает в сенсорную и другие отделы коры больших полушарий. Небольшая часть импульсации поступает и в специфические ядра таламуса. В основном волокна этого пути оканчиваются на нейронах 1) неспецифических ядер таламуса; 2) ретикулярной формации; 3) центрального серого вещества; 4) голубого пятна; 5) гипоталамуса. Через палеоспиноталамический путь проводится «поздняя», плохо локализуемая боль, формируются аффективно-мотивационные проявления болевой чувствительности.

Кроме этого болевая чувствительность частично проводится по другим восходящим путям: переднему спиноталамическому, тонкому и клиновидному путям.

Вышеназванные пути проводят и другие виды чувствительности: температурную и тактильную.

Роль коры больших полушарий в восприятии боли

Полноценное чувственное восприятие боли организмом без участия коры головного мозга невозможно.

Первичное проекционное поле болевого анализатора находится в соматосенсорной коре задней центральной извилины. Оно обеспечивает восприятие «быстрой» боли и идентификацию места ее возникновения на теле. Для более точной идентификации локализации боли в процесс обязательно включается и нейроны моторной коры передней центральной извилины.

Вторичное проекционное поле расположено в соматосенсорной коре на границе пересечения центральной борозды с верхним краем височной доли. Нейроны данного поля имеют двусторонние связи с ядрами таламуса, что позволяет этому полю избирательно фильтровать, проходящие через таламус возбуждения болевого характера. А это в свою очередь позволяет данному полю вовлекаться в процессы, связанные с извлечением из памяти энграммы необходимого поведенческого акта, его реализации в деятельности эффекторов и оценки качества достигнутого полезного результата. Двигательные компоненты болевого поведения формируются в совместной деятельности моторной и премоторной коры, базальных ганглиев и мозжечка.

Лобная кора играет важную роль в восприятии боли. Она обеспечивает самооценку боли (ее когнитивный компонент) и формирование целенаправленного болевого поведения.

Лимбическая система (поясная извилина, гиппокамп, зубчатая извилина, миндалевидный комплекс височной доли) получает болевую информацию от передних ядер таламуса и формирует эмоциональный компонент боли, запускает вегетативные, соматические и поведенческие реакции, обеспечивающие приспособительные реакции к болевому раздражителю.

Некоторые виды болевых ощущений

Существуют боли, которые названы проекционными или фантомными. Их возникновение основано на законе проекции боли: какая бы часть афферентного пути не раздражалась, боль ощущается в области рецепторов данного сенсорного пути. По современным данным в формировании данного вида болевого ощущения участвуют все отделы болевой сенсорной системы.

Существуют также так называемые отраженные боли: когда боль ощущается не только в пораженном органе, но и в соответствующем дерматоме тела. Участки поверхности тела соответствующего дерматома, где возникает ощущение боли, назвали зонами Захарьина – Геда. Возникновение отраженных болей связано с тем, что нейроны, проводящие болевую импульсацию от рецепторов пораженного органа и кожи соответствующего дерматома, конвергируют на одном и том же нейроне спиноталамического пути. Раздражение этого нейрона с рецепторов пораженного органа в соответствии с законом проекции боли приводит к тому, что боль ощущается и в области кожных рецепторов.

Антиболевая система состоит из четырех уровней: спинального, стволового, гипоталамического и коркового.

1. Спинальный уровень антиноцицептовной системы. Важным ее компонентом является «воротный контроль» спинного мозга, концепция которого имеет следующие основные положения: передача болевых нервных импульсов с первых нейронов на нейроны спиноталамических путей (вторые нейроны) в задних столбах спинного мозга модулируется спинальным воротным механизмом – тормозными нейронами, расположенными в желатинозном веществе спинного мозга. На этих нейронах оканчиваются разветвления аксонов различных сенсорных путей. В свою очередь нейроны желатинозной субстанции оказывают пресинаптическое торможение в местах переключения первых и вторых нейронов болевых и других сенсорных путей. Часть нейронов являются конвергентными: на них образуют синапсы нейроны не только от болевых, но и от других рецепторов. Спинальный воротный контроль регулируется соотношением импульсов, поступающих по афферентным волокнам большого диаметра (неболевая чувствительность) и малого диаметра (болевая чувствительность). Интенсивный поток импульсов по волокнам большого диаметра ограничивает передачу болевых сигналов на нейроны спиноталамических путей (закрывает «ворота»). Напротив, интенсивный поток болевых импульсов по первому афферентному нейрону, ингибируя тормозные интернейроны, облегчает передачу болевых сигналов на нейроны спиноталамических путей (открывает «ворота»). Спинальный воротный механизм находится под постоянным влиянием нервных импульсов структур ствола мозга, которые передаются по нисходящим путям как на нейроны желатинозной субстанции, так и на нейроны спиноталамических путей.

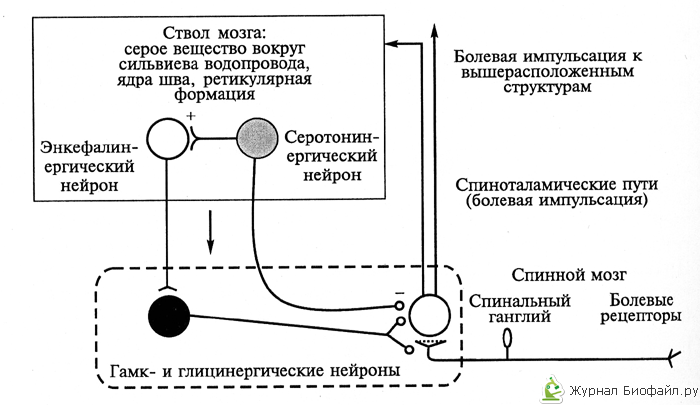

2. Стволой уровень антиноцицептивной системы. К стволовым структурам противоболевой системы относятся, во-первых, центральное серое вещество и ядра шва, образующие единый функциональный блок, во-вторых, крупноклеточное и парагигантоклеточное ядра ретикулярной формации и голубое пятно. Первый комплекс блокирует прохождение болевой импульсации на уровне релейных нейронов ядер задних рогов спинного мозга, а также релейных нейронов сенсорных ядер тройничного нерва, образующих восходящие пути болевой чувствительности. Второй комплекс возбуждает почти всю антиноцицептивную систему (см.рис.1).

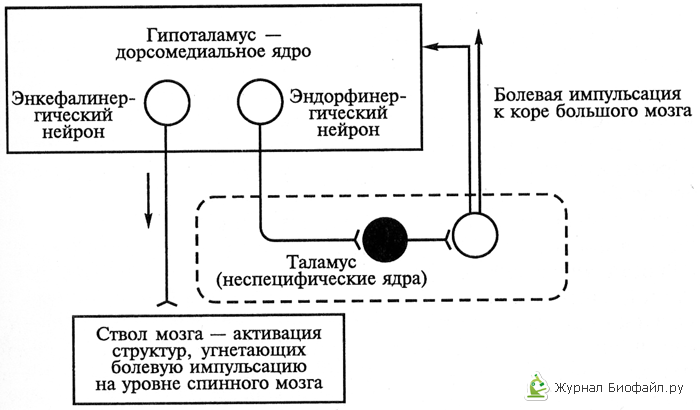

3. Гипоталамический уровень антиноцицептивной системы, с одной стороны, функционирует самостоятельно, а с другой – выступает как настройка, контролирующая и регулирующая антиноцицептивные механизмы стволового уровня за счет связей гипоталамических нейронов разной ядерной принадлежности и разной нейрохимической специфичности. Среди них идентифицированы нейроны, в окончаниях аксонов которых выделяются энкефалины, β-эндорфин, норадреналин, дофамин см.рис.2).

4. Корковый уровень антиноцицептивной системы. Объединяет и контролирует деятельность антиноцицептивных структур различного уровня соматосенсорная область коры больших полушарий. При этом наиболее важную роль в активации спинальных и стволовых структур играет вторичная сенсорная область. Ее нейроны образуют наибольшее количество волокон нисходящего контроля болевой чувствительности, направляющиеся к задним рогам спинного мозга и ядрам ствола головного мозга. Вторичная сенсорная кора видоизменяет активность стволового комплекса антиноцицептивной системы. Кроме этого соматосенсорные поля коры больших полушарий контролируют проведение афферентных болевых импульсов через таламус. Кроме таламуса, кора большого мозга регламентирует прохождение болевой импульсации в гипоталамусе, лимбической системе, ретикулярной формации, спинном мозге. Ведущая роль в обеспечении кортико-гипоталамических влияний отводится нейронам лобной коры.

Медиаторы антиноцицептивной системы

К медиаторам противоболевой системы относят пептиды, которые образуются в головном мозге, аденогипофизе, мозговом слое надпочечников, желудочно-кишечном тракте, плаценте из неактивных предшественников.. Сейчас к опиатным медиаторам антиноцицептивной системы относят: 1) ά-, β-, γ-эндорфины; 2) энкефалины; 3) динорфины. Эти медиаторы действуют на три вида опиатных рецепторов: μ-, δ-, κ-рецепторы. Наиболее селективным стимулятором μ-рецепторов являются эндорфины, δ-рецепторов – энкефалины, а κ-рецепторов – динорфины. Плотность μ- и κ-рецепторов высокая в коре больших полушарий и в спинном мозгу, средняя – в стволе головного мозга; плотность δ-рецепторов средняя в коре больших полушарий и спинном мозгу, малая – в стволе мозга. Опиоидные пептиды угнетают действие веществ, вызывающих боль, на уровне ноцицепторов, уменьшают возбудимость и проводимость болевой импульсации, угнетают вызванную реакцию нейронов, находящихся в составе цепей, передающих болевую импульсацию. Эти пептиды поступают к нейронам болевой сенсорной системы с кровью и ликвором. Выделяются опиоидные медиаторы в синаптических окончаниях нейронов противоболевой системы. Аналгезирующий эффект эндорфинов высокий в головном и спинном мозге, эффект энкефалинов в этих структурах средний, эффект динорфинов в головном мозге низкий, в спинном мозге – высокий.

Рис.1. Взаимодействие основных элементов обезболивающей системы первого уровня: ствол мозга – спиной мозг. (светлые кружки – возбуждающие нейроны, черные – тормозящие).

Рис.2. Механизм работы обезболивающей системы организма второго уровня (гипоталамус – таламус – ствол мозга) с помощью опиоидов.

Светлые кружки – возбуждающие нейроны, черные — тормозящие.

Степень выраженности болевого ощущения не определяется одной лишь силой экзогенного или эндогенного болевого воздействия. Во многом оно зависит от соотношения активностей ноцицептивного и антиноцицептивного отделов системы боли, что имеет приспособительное значение.

Источник