Условия для развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребёнка с ОВЗ

статья по коррекционной педагогике

В статье доказывается необходимость создания специальных условий для решения комплекса коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе динамического психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с нарушением интеллекта.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| usloviya_dlya_razvitiya_emotsionalnogo_sotsialnogo_i_intellektualnogo_potentsiala_rebyonka_s_ovz.doc | 47 КБ |

Предварительный просмотр:

Условия для развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребёнка с ОВЗ

Теоретики отечественной дошкольной общей и коррекционной педагогики, психологи и педагоги П.П.Блонский, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, А.А.Люблинская, А.П.Усова, Д.Б.Эльконин установили, что наиболее важными факторами детского развития являются процессы воспитания и обучения.

Венгер Л.А., Запорожец А.В., Зинченко В.П., Поддьков Н.Н. доказали значение создания особенных условий для каждого возрастного периода и вывели теорию об амплификации (обогащении) детского развития.

Давыдов В.В., Лисина М.И., Фельдштейн Д.И., Эльконин Д.Б. доказали необходимость учитывать свойственную определённую ведущую деятельность ребёнка, отношение к окружающим людям, к действительности, назвав её теорией дифференциации процессов воспитания и обучения в зависимости от возрастного периода.

Репина Т.А., Рузская А.Г., Смирнова Е.О. вывели теорию о формировании личности ребенка в процессе сотрудничества с окружающими людьми.

В результате исследований учёных мы знаем о развитии ребенка, которое происходит по диалектическим законам, и каждый возрастной период значим для формирования его личности, определяет общий характер поведения ребенка, и, так называемые, «заделы» на будущее выражаются в психологических новообразованиях, появляющихся к концу данного возрастного периода; о необходимости «создания определенных условий для обогащения всех основных видов деятельности ребенка, характерных для каждого возрастного периода» (А.В. Запорожец).

Из исследований учёных Е.Р. Баенской, Т.А. Басиловой, А.Л. Венгер мы знаем, что у детей с нарушением интеллекта есть не только общие недостатки, но и особенные осложнения, связанные «с характером и выраженностью первичных нарушений, с особенностями вторичных отклонений и с индивидуальными особенностями психики и личности ребенка. Первичные нарушения вытекают непосредственно из биологического характера болезни, а вторичные отклонения возникают вследствие первичных нарушений. Их наличие и степень выраженности зависят от своевременности и адресности ранней коррекционной помощи, а также от ее целенаправленности и интенсивности.

По утверждению Л. С. Выготского, именно вторичные отклонения являются основным объектом психолого-педагогического изучения и коррекционного воздействия».

Л. С. Выготский в результате своих исследований так же утверждает, что «не только первичное нарушение определяет структуру и характер отклонений, но и условия воспитания, которые могут либо усиливать дефицитарность, либо способствовать ее сглаживанию или преодолению».

К числу общих проблем относятся социальная дезадаптированность детей, т. е. нарушение его связей с окружающими людьми, что приводит к затруднению взаимодействия с социальной средой. У всех детей с нарушениями развития отмечаются изменения приема информации, уменьшении способности к ее переработке. Для большинства из них характерен замедленный темп становления психических процессов (внимания, восприятия и представлений, памяти, мышления, речи, воображения); несформированность мотивационно — потребностной и эмоционально-волевой сферы; недостаточность моторного развития; снижение произвольности психических процессов, деятельности и поведения. Все эти особенности приводят к существенной задержке развития возрастных психологических новообразований, к их слабому совершенствованию и низкой завершенности на каждом возрастном этапе и к своеобразному становлению личностных качеств ребенка и его Я- концепции.

«Сгладить» недостатки и проблемы в развитии, в некоторых случаях даже устранить их может только своевременная помощь и коррекция, которая обеспечит полноценное развитие ребенка.

Чем раньше будет начата коррекционная работа, тем с меньшими затруднениями будет идти двигательное, речевое и интеллектуальное развитие. Оказание ранней комплексной помощи позволяет более эффективно компенсировать отклонения в психическом развитии ребенка группы риска, тем самым смягчить вторичные отклонения.

По исследованиям А.В. Выготского, который вывел принцип системности, для исправления или сглаживания причин отклонений в психическом развитии ребёнка необходимо проанализировать как структуру нарушения, так и социальную ситуацию развития ребёнка, опираясь на диагностическое обследование.

Другими словами, для разработки стратегии коррекционного воздействия необходим системный подход, который предусматривает изучение ребёнка. На основе полученных сведений в процессе медико-психолого-педагогического обследования специалисты определяют пути коррекционного воздействия, учитывая уровень первичного нарушения, структуру вторичных отклонений, анализируют сущность трудностей ребенка, выделив факторы происхождения отклонений в целях устранения или ослабления остроты проблемы.

В итоге исследований целью коррекционно-педагогической работы с дошкольниками с нарушением интеллекта стало создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребёнка, формирование его позитивных личностных качеств. Решаются задачи организации комплексного медико-психолого-педагогического изучения ребенка для уточнения диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса и составления индивидуальной программы развития ребенка.

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе динамического психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка. При этом соблюдаются следующие требования:

содержание воспитания и обучения должно быть направлено на амплификацию (обогащение) развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста;

задачи и содержание коррекционной работы с детьми учитывают структуру, степень и характер нарушений в развитии;

содержание и характер взаимодействия взрослых с детьми в разные периоды детства различны;

материально-технические и медико-социальные условия, предметно развивающая среда соответствуют образовательным и коррекционным задачам;

профессиональная подготовка специалистов направлена на охрану и укрепление здоровья ребенка, его физическое и психическое развитие, коррекцию имеющихся у него отклонений. Кроме того, она должна постоянно совершенствоваться и соответствовать достижениям передовой науки и практики.

Воспитание и обучение детей осуществляется специально подготовленными учителями-дефектологами, воспитателями, музыкальными руководителями и инструкторами по физическому воспитанию, психологами, врачами, логопедами.

Все специалисты организуют свою работу на основе общих психолого-педагогических принципов:

принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»;

принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;

принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии ребенка;

принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями;

принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их структуре и выраженности;

деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению обучения с учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой «вызревают» психологические новообразования, определяющие личностное развитие ребенка;

принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия.

Каждый из специалистов осуществляет своё направление в методах воздействия не обособлено, а дополняя и углубляя влияние других в соответствии со специальным учебным планом и программами, в том числе и лицензированными авторскими, где учитываются особенности ребёнка с нарушением интеллекта.

Для выработки единого стиля работы, для единого подхода к воспитанию каждого ребёнка особое внимание уделяется работе дефектолога и воспитателя. Единство работы заключается в необходимости

совместного изучения содержания программы обучения и воспитания и ссовместного составления перспективного плана работы;

в диагностическом изучении детей для анализа и планировании дальнейшей работы;

в совместной подготовке и участии в праздниках и развлечениях для раскрытия всех возможностей детей в итоге проведённой коррекционно-воспитательной работы;

в проведении работы с родителями, обдумывая и согласовывая все рекомендации родителям.

Большое значение имеет характер взаимодействия взрослого с ребёнком. Оно должно обеспечивать психологическую защищённость и комфортность каждому ребёнку в ходе коррекционно-педагогического процесса. При этом необходимо учитывать своеобразность психического развития, характерные отклонения, состав нарушений, актуальный и допустимый уровень развития ребёнка.

Протекание взаимодействия зависит от условий, в которых находится ребёнок и от изменений ведущей деятельности и ведущих мотивов. В раннем возрасте первостепенное значение имеет необходимость признания его успешности, что содействует образованию «Я — сознания».

В дошкольном возрасте содержание общения обусловлено игровыми и познавательными интересами, формирование которых являются главной целью педагога. В процессе общения педагог способствует развитию у ребёнка образа «Я — позиции», пониманию себя среди взрослых и сверстников, в окружающей природе, пространстве, времени. Взаимодействуя с дошкольниками, взрослый формирует познавательные и творческие умения и навыки, развивает его как личность: учит самостоятельности и непринуждённому осознанному положительному поведению, пониманию своих поступков, проявлениям познавательной активности.

Список использованных источников

- Екжанова, Е. А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии. [Текст] : науч.-метод. пособие / Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева. — СПб. : Каро, 2013. — 330, [1] с. — (Коррекционная педагогика). — Библиогр.: с. 324-329.

- Игры и игровые задания для детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья: практическое пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной. — Москва : Инфра-М, 2016. — 108 с. ; 20 см. — (Практическая педагогика : ПП).

- Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: Методическое пособие / Филипповых Г.И., Лазуренко С.Б., Закрепина А.В., Тихонова Е.С., Стребелева Е.А., Кинаш Е.А., Вейс Ю.Н., Шалимова Т.И., Бутусова Т.Ю., Кремнева Е.А., Афанасьева Ю.А. ; Под редакцией Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной. Москва : ЛОГОМАГ, 2013. — 242 с. : ил. — Библиогр.: с. 156-160.

- Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр: пособие для учителя-дефектолога / Е.А. Стребелева. — Москва : Владос, 2008. — 256 с. : ил. ; 21 см. — (Коррекционная педагогика).

- Стребелева Е. А. Пути формирования наглядных форм мышления у дошкольников с нарушением интеллекта: монография / Е. А. Стребелева. — Москва : Инфра-М, 2016. — 207, [3] с. : ил. ; 22 см. — (Научная мысль). — Библиогр.: с. 188-199 (197 назв.)

Источник

Развитие эмоционального интеллекта у детей с ОВЗ посредством театральной деятельности

Людмила Федина

Развитие эмоционального интеллекта у детей с ОВЗ посредством театральной деятельности

Занимаясь с детьми театром, мы сделаем их жизнь интересной и содержательной, наполним ее яркими впечатлениями и радостью творчества.

А самое главное — навыки, полученные в театрализованных играх, представлениях дети смогут использовать в повседневной жизни.

Театр является одним из самых ярких, красочных и доступных восприятию ребенка сфер искусства. Он доставляет детям радость, развивает воображение и фантазию, способствует творческому развитию ребенка и формированию базиса его личностной культуры. По эстетической значимости и влиянию на общее развитие ребенка театрализованной деятельности по праву принадлежит почетное место рядом с музыкой, рисованием и лепкой.

Современная специальная психология и педагогика все больше ориентируются на использование арт-терапии, а театральное искусство — это часть терапии. И как показывает практика, достаточно эффективное средство в процессе обучения и воспитания детей с ОВЗ.

Такие дети зачастую лишаются возможности по-настоящему раскрыть свою индивидуальность; не умеют управлять своим телом и владеть своим голосом. Именно театр помогает ребёнку раскрыться, найти своё место среди сверстников и взрослых.

Театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-нравственного воздействия, позволяет решить многие актуальные проблемы, связанные с развитием коммуникативных качеств личности, с созданием положительного эмоционального настроя, решением коррекционных задач обучения и воспитании. Театрализованная деятельность — это одна из форм освоения окружающего мира и одно из существенных условий развития личности ребенка, его социализации.

У детей с ОВЗ наблюдается системное недоразвитие речи, познавательных процессов, наблюдается слабое моделирование отношений, они не проявляют активности для совместной деятельности, пассивны, эмоционально не устойчивы, не владеют умением общаться и договариваться. Конфликтные ситуации возникают часто и переходят в агрессию друг против друга.

Воспитанники отличаются моторной неловкостью, эмоциональной незрелостью, значительно сниженной познавательной активностью, низкой способностью к подражательной деятельности. Детям сложно понимать обращенную к ним речь, следовательно, и выполнять задания.

Театральная деятельность предполагает такой уровень и такое качество вовлечения детей в мир художественного произведения, когда дети радуются и огорчаются, восхищаются и негодуют, думают, сомневаются, решают проблемы вместе с героями произведений. Театр позволяет одновременно сделать далекое — близким, непонятное — понятным, безразличное — значимым.

Театр – искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве является не отдельно взятый человек, а коллектив. Посему процесс его коллективной подготовки, где у каждого воспитанника – своя творческая задача, даёт детям возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу.

Через театральную деятельность можно обратиться к эмоциональному опыту детей, учить их распознавать чувства, как свои, так и других людей, знакомить с основными эмоциями: радостью, страхом, гневом, грустью, обидой и т. д. Ребенок получает возможность быть главным действующим лицом, ощущать собственную значимость

Использование театрализованной деятельности позволяет не только знакомить их с миром прекрасного или расширять представления об окружающем, но и пробуждает способность к состраданию, сопереживанию, активизирует мышление, воображение, а главное помогает психологической адаптации ребенка в социуме, что помогает преодолеть робость, связанную с трудностями в общении, неуверенностью в себе.

Игровая роль — та внешняя опора, которая помогает ребенку управлять своим поведением. Роль может раскрыть в ребенке потенциальный коммуникативный ресурс.

Очень часто материалом для сценического воплощения служат русские народные сказки, несущие в себе активизирующее воздействие, как на речевую деятельность, так и на эмоциональную сферу ребенка.

Сказка, являясь одним из элементов культуры, создает возможности для развития творческого воображения ребенка, подключения его образного мышления к волшебному, и реальному плану.

Театрализованная деятельность помогает ребенку передать свои эмоции, чувства не только в обычном разговоре, но и публично. Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать только путем привлечения ребенка к выступлениям перед аудиторией.

Не имеет значения, какую роль исполняет ребенок, важно, что он создает образ с несвойственными ему чертами, учится преодолевать речевые трудности и свободно вступать в речь, справляясь с застен-чивостью.

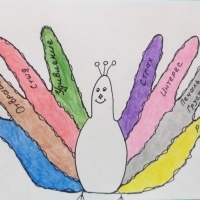

Поэтому, в процессе системно и комплексно создаются условия для развития:

1. Познавательных способностей. Через разнообразную тематику, яркость сюжетов и богатство жанров художественных произведений. образность и яркость изображения окружающей действительности служит эффективным средством расширения знаний и ознакомления с миром и явлениями природы.

2. Интеллекта – это грамотные вопросы, поставленные к прочитанному художественному тексту, побуждают к размышлению.

3. Речи, так как в процессе театрализованной деятельности происходит обогащение и активизация словаря, совершенствование монологической и диалогической речи, формируется грамматика, отрабатывается «звуковая сторона речи».

4. Творческого воображения. Ведь театрализованную деятельность дети нередко вводят новые сюжеты, порой не связанные друг с другом, иногда в реальные события включают моменты из прочитанных сказок, рассказов, вплетают новые сюжетные линии, меняют зачин, концовку.

5. Памяти. Заучивание монологов и диалогов персонажей, описаний явлений природы прекрасно тренирует произвольную память. Постепенно увеличивается и ее объем.

6. Нравственных качеств. Известно, что художественные произведения имеют богатое этическое содержание. В них ярко раскрываются и обсуждаются такие качества, как доброта, честность, отзывчивость, надежность, смелость и другие, осуждаются и критикуются ложь, предательство, трусость.

7. Эстетического вкуса. Красочное оформление спектакля, подготовка декораций, костюмов способствует развитию чувства прекрасного.

8. Эмоций. Театр обладает огромной силой воздействия на эмоционально-чувственное развитие ребенка. Яркость образов, эмоциональность передачи чувств и переживаний героев не могут оставить равнодушной детскую душу. Участвуя в постановке, дети учатся передавать различные эмоции и чувства

Следует отметить, что драматизация помогает преодолеть пассивность, которая характерна для детей с ОВЗ: во время подготовки и проведения театрализованных постановок такие дети попадают в атмосферу непринужденного общения и дружеской обстановки, тем самым подсознательно стремясь внести свой вклад в общее дело.

Формирование личности через развитие эмоционального интеллекта у детей с помощью настольных игр МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ ДОУ ПО ТЕМЕ: «ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ НАСТОЛЬНЫХ.

Источник