- Основной период смены в лагере

- Формы работы с детьми в основной период лагерной смены:

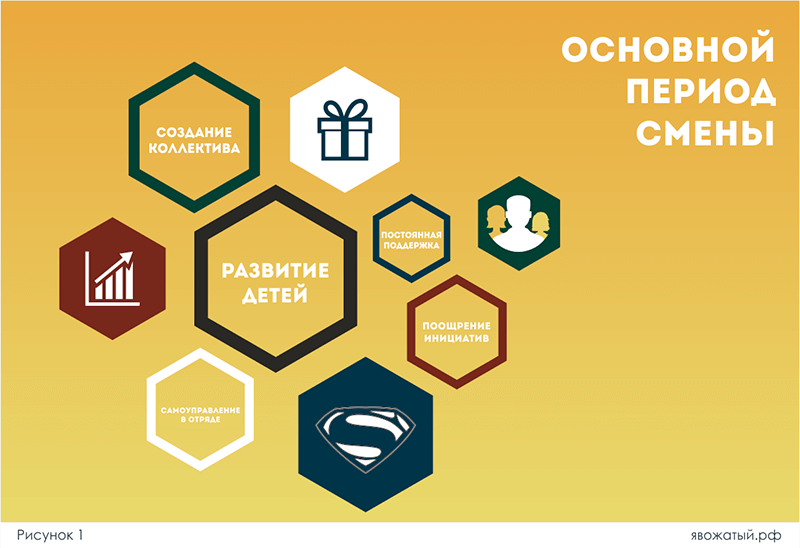

- Задачи основного периода:

- Рекомендации вожатому.

- Результаты (показатели успешной работы) основного периода:

- Динамика развития детского временного коллектива.

- Динамика развития временного детского коллектива в условиях летнего лагеря

Основной период смены в лагере

Интервал: с 3-го дня до предпоследнего дня смены.

Цель основного периода лагерной смены: обеспечение безопасного и комфортного отдыха и оздоровления детей в лагере, реализация программы смены.

После успешного завершения организационного периода позиционирование вожатого должно изменится. Вожатый становится старшим помощником, куратором и наставником для детей. Необходимо создать условия для возможности детям проявлять активность и самостоятельность. Однако при этом не стоить забывать об ответственности за жизнь и здоровье ребенка.

Основной период смены– самый долгий по времени, в отличие от организационного и заключительного, но, из-за расписанных буквально по минутам дням, разнообразных мероприятий и подготовки к ним, данный период проходит очень быстро. Успешность это отрезка лагерной смены зависит от грамотного проведения ее первых дней. Однако, все труды и достижения оргпериода быстро сойдут на нет, если вожатый начнет халатно относиться к выполнению своих обязанностей, решив, что самое главное – это хорошее начало смены, а в середине периода можно отдохнуть, полагаясь на самостоятельность детей и излишне доверяя отряду. Поэтому стоит обратить особое внимание на поддержание дисциплины и порядка в отряде.

Формы работы с детьми в основной период лагерной смены:

- проведение различных игр, коллективно-творческих дел,

- участие в общелагерных мероприятиях;

- участие в кружковой работе;

- проведение релаксации, анализа дня;

- организация спортивных мероприятий;

Задачи основного периода:

- формирование временного коллектива детей;

- сплочение отряда;

- поддержание дисциплины и выполнения педагогических требований (соблюдение норм поведения);

- выполнение программы смены;

- организация досуга;

- создание благоприятного психологического климата в отряде;

- поддержание санитарных норм;

- создание условий для самореализации ребенка.

Рекомендации вожатому.

- В течение смены проводится достаточно много мероприятий, где дети принимают активное участие. В определенный период они могут потерять интерес к участию в культурной программе лагеря. При возникновении подобной ситуации вожатому надо обеспечить правильный эмоциональный настрой и мотивацию детей.

- При выборе форм деятельности, вариантов организации досуга детей прислушиваться к их мнению, советоваться с ними, но проявить твердость если это необходимо.

- Так как вы уже познакомились с детьми и знаете их индивидуальные особенности, уровни доверия и самостоятельности в работе должен изменится. Однако всему должна быть адекватная мера, не стоит излишне использовать данные факторы.

- Обращайте внимание за зачатки возникновения конфликтных ситуаций и вовремя их пресекайте. Поддерживайте положительный эмоциональный фон в отряде. Если предотвратить конфликт на начальной стадии не удалось, проведите анализ ситуации, примите необходимые действия. Обратитесь к руководству педагогического отряда, если это необходимо.

Результаты (показатели успешной работы) основного периода:

- Ранее незнакомые дети стали друзьями друг другу, отряд – сплоченный коллектив.

- У детей появилось дальнейшее желание работать в коллективе (в качестве лидера или активного участника).

- Каждый из ребят в отряде смог принять участие в различных мероприятиях лагеря.

- Дети научились решать конфликтные ситуации и только мирным путем.

- Дети получили новые знания и навыки.

Основной период смены наступает после организационного периода и сменяется заключительным, о которых вы так же можете получить информацию на нашем сайте.

Источник

Динамика развития детского временного коллектива.

Детские коллективы проживают в своем развитии определенные этапы, разные по значению и протяженности, и при удачном развитии и прохождении через все этапы группового взаимодействия получается то, что можно назвать «хороший коллектив».

Эффективность «лагерного влияния» на ребенка очень высока, и многие дети, даже повзрослев, вспоминают яркие и наполненные жизнью лагерные смены, причем необязательно в «Артеке» или «орленке». Это могут быть и местные лагеря, и пришкольные площадки, ведь финансовое благополучие лагеря не всегда равнозначно эмоциональному благополучию детей в нём. В хорошем коллективе у ребенка появляется возможность опробовать свои силы в новой, непривычной обстановке, включиться в новые отношения. Во время «самостоятельной жизни» он почувствует, что такое «отвечать за себя», поймет, что значит «позиция коллектива», возможно, попробует себя в качестве руководителя. А самым удачным результатом смены будет применение нового опыта, полученного детьми в лагере, в реальной жизни.

Итак, как происходит развитие детского коллектива?

Первая стадия — «знакомство» в самом широком смысле слова: у участников отряда возникает потребность исследовать ситуацию, быть включенным в нее. В это время у них формируется чувство принадлежности к отряду, желание устанавливать отношения с другими детьми, что ведет к возникновению мелких групп, часто — пар. Поведение детей зависимое — и от мнения большинства, и от взрослых. Иногда в отряде сразу возникает антилидер. На этой стадии он, как правило, противостоит взрослым. Но напряженность в отношениях возникает редко — все пока хотят понравиться друг другу, всё неопределенно. В этот период в отряде формируется система правил и традиций (часто негласных), происходит распределение симпатий и антипатий. Основной инициатор в это время — вожатый и воспитатель. Дети могут задумывать и осуществлять небольшие по объему дела, но с постоянной «оглядкой» на взрослого и на большинство.

Вторая стадия — «раздел территории», или «борьба за власть», или «поиск крайнего». Главная потребность в это время — потребность во власти, в контроле над ситуацией, что проявляется в соперничестве между потенциальными лидерами, между группировками. Стремление к власти может проявиться в попытке воздействовать на конкурентов через «общественное мнение». Но может быть и так: никто не захочет брать на себя ответственность за дело, проявлять активность или стремиться к власти.

В этот период в отряде неизбежны конфликты, стычки, резко может упасть успешность и продуктивность работы. Ошибкой со стороны взрослого было бы взять ответственность на себя («Они так ничего и не сделают», «Надоело, всё сам сделаю», «Всё равно подведут — самому надежнее») или «свалить кучей» на одного или нескольких детей. Надо помнить, что это этап разрешения внутригрупповых конфликтов, когда «на прочность» проверяются возникшие традиции и отношения. И здесь роль руководителя как установителя норм и организатора деятельности подвергается испытанию. Наилучшим выходом из такой ситуации является поиск «золотой середины». Если же конфликт в отряде попытаться «замять», найти «козла отпущения», воздействовать на непокорных силой — есть риск повторения этой ситуации, но уже по другому поводу — коллектив застревает на этой стадии и не развивается дальше, пока не будет найден конструктивный стиль совместной деятельности.

Далее наступает третья стадия — привязанности, сплоченности или близости.

Главная потребность здесь — в привязанности: устанавливается более тесная эмоциональная связь друг с другом, становится возможным партнерство, взаимное понимание. Здесь важен баланс между детьми, которые с готовностью жертвуют своими установками, объединяя свои интересы с интересами других, и теми, кто испытывает сложности при сближении и очень осторожно соотносит свои и чужие установки. На этом этапе воспитатель или вожатый остается для детей руководителем, моделью поведения, носителем отрядных норм, но атмосферу, микрокосм общения создают уже сами ребята. На этой стадии очень успешны многие коллективные дела, потому что эмоциональный фон отряда можно охарактеризовать как теплый и приподнятый.

Надо отметить, что такой порядок развития применим к любому детскому коллективу и достижение эмпатии и взаимопонимания возможно лишь через этап конфликта, правильно пережитый. И не следует думать, что раз пройдя эти этапы, коллектив остановится на вершине дружбы и привязанности и там будет всё время.

В течение смены отряд может несколько раз прожить чередование этих стадий, каждый раз переходя на новый уровень взаимопонимания. Образно это можно сравнить с лестницей, ведущей вверх, — для каждого подъема необходимо некоторое усилие, за которым наступит отдых.

Практика показывает, что возможны ситуации, когда руководитель детского коллектива будет не в состоянии справиться с возникающими проблемами и поддастся соблазну «разрубить гордиев узел» одним жестким авторитарным решением. Иногда это бывает полезно и даже необходимо, но только в том случае, если поведение руководителя отвечает потребностям детского коллектива и ведет к достижению поставленных перед ним целей. Также неизбежно руководитель будет сталкиваться и с возникновением в отряде подгрупп, группировок и микрообъединений. Следует отметить, что с позиции отрядных норм и правил эти группировки могут иметь позитивную и негативную окраску, причем исследования показали, что чем ниже статус участника группировки как члена детского коллектива, тем меньше он подчиняется коллективным нормам. Члены детского коллектива с высоким статусом в группе могут соблюдать нормы до завоевания позиций лидера, а став лидерами, могут пренебрегать менее важными нормами, особенно если это не вызывает критических замечаний со стороны ребят и руководителя.

Как правило, в группировки объединяются дети, испытывающие потребность в более близких, теплых отношениях, чем те, которые они получают в отряде, а также испытывающие потребность в подчинении или превосходстве, причем в этом случае они часто объединяются в одну иерархическую группировку. Иногда может оказаться, что один, но сильный «антилидер» подобрал себе в подчинение довольно большую часть детского коллектива, вызвав тем самым серьезный конфликт в отряде. Случаи антагонизма между группировками в отряде — вещь довольно частая, даже, наверное, обычная и нужная, если между группами детей есть здоровое соперничество, мелкие конфликты, решаемые конструктивно, не переходящие во вражду. При полном отсутствии конфликтов и противоречий в отрядной жизни велик риск «застояться», приобрести «наивнооптимистический» взгляд на жизнь и подход к решению проблемных задач. Правильное, конструктивное разрешение конфликтов движет вперед и развивает детский коллектив.

Если вражда между группировками все-таки возникла и укрепилась, как быть?

Для того чтобы увеличить сплоченность группы, необходимо заранее — в самом начале совместной деятельности — представить детям в положительном ключе самые важные нормы и правила отрядной жизни, которые определяют тип «хорошего» поведения. В ходе совместной работы руководитель должен быть моделью, образцом выполнения этих правил и поощрять детей, принимающих норму. Те дела, которые требуют взаимной зависимости и сплоченности всех членов коллектива, тоже помогают преодолеть вражду конкурирующих группировок. назовем это условно «правилом общего противника», против которого объединяются все члены отряда. Не следует понимать название буквально. Одним их самых деструктивных моментов в жизни детского коллектива является поиск и борьба с «козлом отпущения» — ребенком, выпавшим из отрядной жизни. Здесь коллектив вступает на внешне легкий и опасный путь — вслед за одним «козлом» найдется следующий и т. д. Под словом «общий противник» необходимо понимать любое препятствие, преодолеть которое удается лишь объединив все силы. Это может быть КВН с соседним отрядом, сложный поход, аварийная или чрезвычайная ситуация. Со временем всё это поможет привести отряд к групповой сплоченности. (37.)

Выводы по первой главе

Формирование и развитие личности определяется как ее биологическими задатками, так и совокупностью условий социального существования в данную эпоху, а также ее физического, духовного и нравственного здоровья. Поэтому огромное влияние на жизнь каждого человека, а в особенности ребенка, оказывают рекреационная и воспитательная функции окружающей среды, проявляющиеся в социально-культурной деятельности.

При изучении вопроса об организации тематической смены в детском оздоровительном лагере нами проанализирована специализированная литературу и другие источники информации по данному вопросу.

На базе исследований Г.Будановой, Н.Волковой, Кленовой Н.В., Ломова В.Ф., Меренкова А.Р. мы определили, что летний лагерь – не только как временное местонахождение ребёнка, где он приобретает те или иные навыки и знания, где занимательно проводит своё свободное время, но как необходимое бытие, позволяющее раскрыться всем его потенциальным, скрытым духовным и физическим возможностям.

Проанализировав классификацию загородных лагерей, выделим досуговые, оздоровительные, профильные, трудовые.

При проектировании деятельности в загородных лагерях необходимо учесть такие условия, как

— временный характер коллектива;

— изменение привычной среды жизнедеятельности;

— закрытость загородного лагеря как типа детского учреждения;

— отсутствие родительской опеки, поддержки и контроля.

К основным концепциям организации летнего детского лагеря можно отнести следующие: Лагерь – дом, Лагерь – клуб, Лагерь — длительная педагогическая игра, Лагерь – эрудит, Лагерь — детский центр.

Лагерную смену можно разделить на три периода: организационный (1-2 дня), основной (самый большой по времени) и заключительные (2-3 дня).

К существенным особенностям временного коллектива следует отнести относительную автономность его существования. В это время ослабляется прямое влияние на школьника семьи, класса, дворовой компании, других постоянных групп.

Источник

Динамика развития временного детского коллектива в условиях летнего лагеря

Детский коллектив во время лагерной смены проходит определенные этапы развития, знание которых облегчает руководителю коллектива взаимодействие с 1 детьми. Многие совместные отрядные или коллективные дела возможны лишь на определенных этапах развития коллектива. Немаловажное значение имеет и настроение руководителя — гораздо легче жить, когда понимаешь, что происходит с детьми. Все детские коллективы проживают в своем развитии определенные этапы, разные по значению и протяженности, и при удачном развитии и прохождении через все этапы группового взаимодействия получается то, можно назвать «хороший коллектив».

Наблюдения за работой многих временных коллективов позволили принять за основу изменений в жизни коллектива степень соответствия потребностей и желаний ребенка общественно полезной цели коллективной жизни. Такое соответствие проявляется в следующем:

• по мере развития коллектива дети становятся инициаторами новых общественно полезных дел отряда;

• повышается внимание к нравственному смыслу деятельности;

• увеличивается интерес к своей личности и личности товарищей.

На основе этих трех критериев выделяют четыре основных периода жизни временного коллектива.

I период (примерно 3-4 дня). Его условно называют временем первоначального привыкания.Происходит «знакомство» в самом широком смысле слова: у участников отряда возникает потребность исследовать ситуацию, быть включенным в нее, устанавливать отношения с другими детьми, возникает очень много мелких групп, часто это пары, поведение зависимое — и от мнения большинства, и чаще всего от взрослых. Иногда сразу возникает антилидер. На этой стадии он, как правило, противостоит взрослым. Но напряженность в отношениях на этой стадии возникает редко — все пока хотят понравиться друг другу, все неопределенно. В это время в отряде формируется система правил и традиций (часто негласных). Этот период благоприятен для выдвижения на общем сборе отряда цели коллектива — прожить в лагере с пользой для себя и окружающих.

Главная педагогическая задача этого периода — содействовать формированию положительного отношения к общественно полезной цели жизни коллектива, выработанным сообща нормам и правилам этой жизнедеятельности, к нужным и интересным творческим делам. Не надо забывать, что различные дела отряда в этот период должны быть непродолжительными по подготовке и проведению, но яркими и увлекательными по форме. Именно во время таких дел ребята лучше узнают друг друга, могут быстрее объединиться в микрогруппы, избрать актив. Основной двигатель в это время — вожатый и воспитатель. Дети могут продуцировать и осуществлять небольшие по объему дела, но с постоянной «оглядкой» на взрослого и большинство.

II период. Период конфликтов, «раздел территории», или «борьба за власть», или «поиск крайнего». Главная потребность в это время — потребность во власти, в контроле над ситуацией. Уже проявляется соперничество между потенциальными лидерами и взрослыми, между группировками, стремление к власти может проявиться в попытке давления через «общественное мнение», идет борьба за лидерство. В последние годы ситуация может быть парадоксально перевернутой: никто не хочет брать на себя ответственность за дело, проявлять активность или стремиться к власти.

В это время в отряде неизбежны конфликты, стычки, может резко упасть успешность, продуктивность работы, и ошибкой со стороны взрослого было бы взять ответственность на себя («А, они ничего так и не сделают», «Надоело, все сам сделаю», «Все равно подведут — самому надежнее») или «свалить кучей» на одного или нескольких детей. Это этап разрешения внутригрупповых конфликтов, когда «на прочность» проверяются возникающие традиции и отношения. Здесь роль руководителя как модели поведения, установителя норм и организатора деятельности подвергается испытанию. Как и во многих делах, наилучшим является поиск «золотой середины».

В начале принятая цель и нормы жизни далеко не для всех становятся побудительной силой. Это вполне закономерно, поэтому бояться конфликтов не следует. Лучше это использовать для убеждения ребят в том, что интересная жизнь возможна лишь при сплоченности коллектива, в организации совместных полезных дел.

В этот период важно повышать внимание ребят к нравственным качествам своих товарищей, проявленным в делах, побуждать к преодолению отрицательных качеств. На этом этапе важно проводить дела, которые рассчитаны на безусловный успех. Часть этих дел должна быть направлена на заботу об окружающих людях, младших товарищах, взаимодействие с другими отрядами. В интересных и полезных делах, их коллективном осмыслении (при подведении итогов подчеркивать то, что приятно быть полезным людям) формируются общественно ценные мотивы поведения. Все это позволит коллективу перейти на новую стадию своего развития.

III период. Время интенсивной жизни коллектива. Главная потребность здесь — в привязанности; устанавливается более тесная эмоциональная связь друг с другом, возможным становится партнерство, взаимное понимание. Здесь важен баланс между детьми, которые с готовностью жертвуют своими установками, объединяя свои интересы с интересами других, и теми, кто испытывает сложности при сближении и очень осторожно соотносит свои и чужие установки. Это же противоречие может быть проявлено внутри человека, оптимальным для организации группового отрядного взаимодействия являются дети, у которых это противоречие наименее проявлено. На этом этапе воспитатель или вожатый сохраняет свои функции как руководитель, модель поведения, носитель отрядных норм, но атмосферу, микрокосм общения создают уже дети. На этой стадии очень хорошо могут проходить многие коллективные дела, потому что эмоциональный фон отряда можно охарактеризовать как теплый и приподнятый. Задача вожатого содействовать тому, чтобы цель — быть полезным людям, нести им радость — стала бы определять деятельность не только коллектива, но и каждого его члена.

Дела, планируемые в этот период, могут и не обладать яркой внешней привлекательностью. Вся предшествующая работа (дела на пользу и радость людям, внимание к нравственному смыслу таких дел, постоянная поддержка положительных действий ребят на сборах и вечерних «огоньках») должна осуществить своеобразный «перенос» в сознании ребят значимости дела с его формы на смысл «зачем оно нужно людям?». На основе такой работы у ребят (особенно подростков) может возникнуть стремление разобраться в том, что лежит в основе поступков человека, интерес к вопросам морали. На основе этого интереса особенно важно организовать сборы-дискуссии, откровенные разговоры, вечера вопросов и ответов.

IV период. Время активного усвоения тех ценностей, которые в предшествующей работе выработал коллектив. Настоящий коллектив продолжает влиять на

умы и сердца своих членов. Поэтому главная задача взрослого — содействовать такому усвоению каждым из ребят коллективного опыта, который вызовет желание перенести в свою дальнейшую жизнь приобретенной во временном коллективе ценности.

Для этого коллектива характерно эмоциональное единство, особая теплота отношений, во многом вызванная тем, что лагерная смена заканчивается. В беседах с ребятами, на прощальных кострах, разговорах «Расскажи мне обо мне», итоговом сборе важно всем вместе обсудить, что дал лагерь каждому, чему здесь научились.

(Большаков С.В., Гаврилова Т.П. и др. Лето. Лагерь. Вожатому: Методические рекомендации. – Пермь, 2000. С. 11-14.)

Источник