- Межличностное общение — что это такое

- Что такое межличностное общение

- Психология межличностного общения

- Процесс межличностного общения с примерами

- Межличностное общение в молодежной среде

- Формы межличностного общения

- Культура межличностного общения

- Развитие межличностного общения

- Проблемы и трудности, которые могут возникать

- Видео

- Эмоциональная составляющая в коммуникации

Межличностное общение — что это такое

Все люди рождаются и живут в социуме. Соответственно, между членами этого социума должно возникать некое взаимодействие. Это взаимодействие осуществляется с помощью некоторых инструментов, таких как общение, тактильный контакт, половые отношения и т.д. Трудно представить, что бы делали люди, не имея возможности общаться, как происходил бы контакт, как они понимали бы друг друга. Для такого инструмента, как разговор между индивидами, введен даже специальный термин: межличностное общение. Так что такое межличностные отношения и процесс общения?

Поведение в социуме основывается на общении

Что такое межличностное общение

Межличностное общение – это контакт одной личности с другими, независимо от гендерного различия, качества воспитания, социального статуса и т.д. Это определение имеет множество производных. Для того чтобы общение между людьми исключало споры, конфликты, скандалы, непонимания, ввели специальные правила.

В последнее время многие интересуются тонкостями межличностных взаимоотношений, для того чтобы использовать эти знания при взаимодействии с людьми во время бизнес-переговоров, политических обсуждений, экономических решений вопросов и др. Данное понятие изучается достаточно длительное время. Может, в жизни и невозможно с каждым человеком общаться по определенным правилам, так как характер у каждого разный, но придерживаться культуры общения рекомендуется.

Психология межличностного общения

В психологии рассматривают 3 вида межличностного общения:

- Императивный;

- Манипулятивный;

- Диалогический.

Императивный вариант общения называют еще диктаторским. При этом варианте одна из личностей оказывает психологическое давление на другого человека с целью достижения определенной цели. В процессе императивного общения возможны вариант полного подчинения себе воли оппонента, контроль над его действиями, словами, порой даже мыслями. Диктатор принуждает собеседника к выполнению конкретных действий. Собеседников при императивном варианте общения называют «активом» и «пассивом», где первый – это авторитарная личность, второй – страдательная сторона.

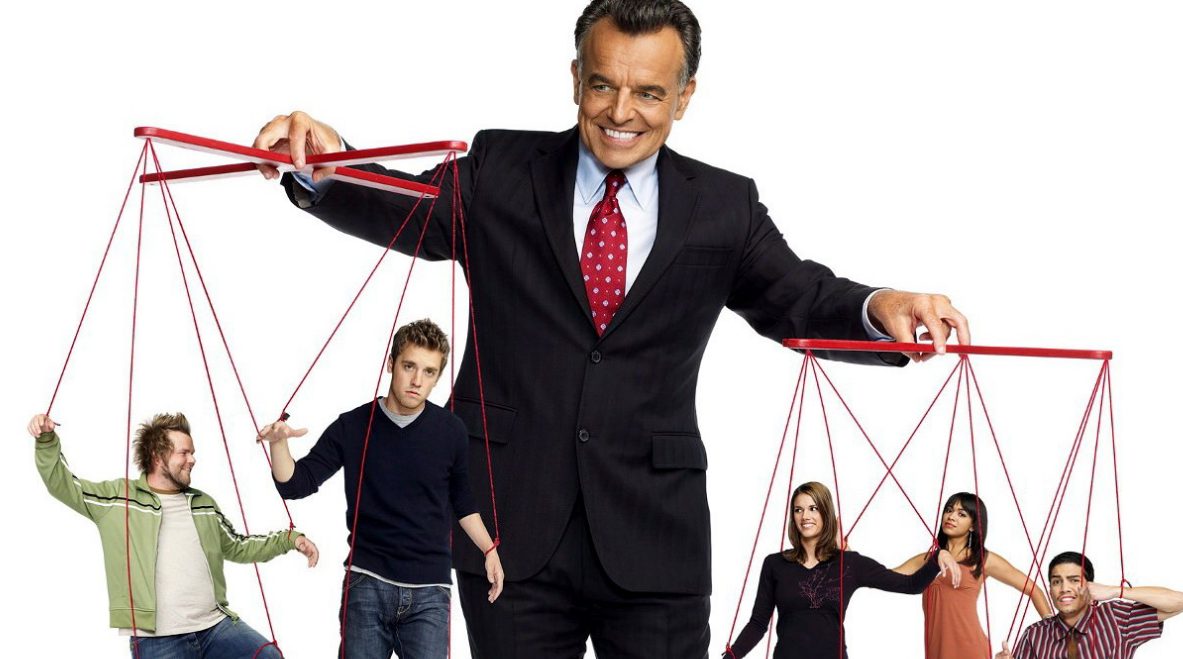

Манипулятивное общение – самое распространенное взаимодействие между индивидами. Оно предполагает воздействие на человека для того, чтобы достичь свои скрытые намерения. По смыслу императивное и манипулятивное общение очень похожи. И в первом случае, и во втором на одну сторону оказывается психологическое давление для достижения каких-либо целей. Отличает их то, что при императивном варианте цели четко озвучиваются, и страдательная сторона понимает, что ее используют, более того, она сама готова к этому. В манипулятивном варианте цели не озвучиваются, все намерения скрыты, пассивная сторона считает, что приняла решение сама, а не под воздействием общения с другим человеком.

Обратите внимание! Чаще всего манипулятивное общение разрушает выстроенные годами доверительные связи. Поэтому рекомендуется как следует подумать прежде, чем использовать определенные качества близкого человека для своих манипуляций.

В основе диалогического контакта лежит равноправие сторон.

Процесс межличностного общения с примерами

Примеры межличностного общения можно взять в любой сфере жизни. Например, императивный вариант часто встречается в рабочих коллективах, в отношениях директор – наемный служащий. В тот момент, когда директор дает наемному служащему на выполнение некое задание, происходит яркий пример императивных отношений. В этом случае цели четко озвучиваются лидером и без возражений принимаются пассивной стороной.

Еще один пример императивных отношений выделяется на предприятиях, связанных с военной деятельностью, в армии, на полигонах. Как и в прошлом случае, активная сторона четко и ясно отдает приказы, пассивная – их обязана выполнить. Пассивная сторона не имеет права высказывать претензии.

К манипулятивным примерам отношений можно отнести взаимодействие партнеров в бизнесе или любой деловой сфере. Особенно хорошо видна манипуляция в пропаганде, к примеру, выборы президента в стране. Любая партия проводит агитацию, т.е. есть она пытается воздействовать на общество посредством манипулятивного общения, дабы социум отдал свои голоса за лидера именно этой партии.

Важно! Манипулятивное общение может применяться в любой сфере жизни. Оно не всегда приносит комфорт каждой из сторон. Особенно неприятны манипуляции в романтических или семейных отношениях, так как основная задача одного из личностей такого общения заключается в использовании другого в качестве исполнителя определенных действий. Многие психологи утверждают, что манипуляторы незнакомы с таким чувством, как эмпатия, что они циничны, лживы и довольно примитивны.

Диалогическое общение также весьма популярно в наше время. Его часто можно встретить в различных школах саморазвития, на психологических тренингах и т.д. Такой форме общения следует учиться. Не всегда начальная стадия общения остается в такой же форме на конечной стадии. Диалогическое общение предполагает уважительное отношение к партнеру, его знаниям, развитию и мыслям.

Межличностное общение в молодежной среде

Часто общение среди подростков заканчивается конфликтными ситуациями. Это происходит потому, что у молодежи социализация развита не настолько хорошо, насколько она развита у взрослых, самостоятельных людей. У подростков возникают как формальные конфликты, так и неформальные.

Формальное конфликтное общение – это общение в школе, с преподавателями. Неформальные конфликты возникают в семье или между индивидами, связанными дружескими отношениями. На первоначальных этапах решать такие конфликты могут сами подростки, но в более сложных ситуациях не могут помочь даже родители. Это может значить, что нужна помощь психолога. Такие конфликты проходят в процессе взросления, так как именно в пубертатный период возникает гормональный дисбаланс, который провоцирует неустойчивые поведенческие реакции. После окончания процесса формирования личности проблемы исчезают.

Формы межличностного общения

Кроме видов межличностных отношений, существуют еще и формы. Есть позитивные формы, к которым относятся:

- Любовь;

- Дружба;

- Близость;

- Приятельское общение;

- Влечение;

- Альтруизм.

Альтруизм как форма межличностного общения

Нейтральные формы:

Негативные формы:

Культура межличностного общения

Культурный межличностный контакт предполагает, что оба оппонента будут чувствовать себя эмоционально, интеллектуально, психически и физически комфортно от взаимодействия друг с другом. В обществе существуют нормы межличностного общения, овладение которыми позволит вывести взаимодействие на ступень культурного. Так как общение затрагивает любые сферы жизни, важно понимать, где будет уместен серьезный разговор, а где – непринужденная болтовня. Любая из этих бесед имеет свои характеристики и требования. Для того чтобы овладеть культурой межличностных отношений, их необходимо правильно развивать.

Развитие межличностного общения

Развитие общения подразумевает под собой правильное оценивание собеседника, что влечет верно выбранный тон в разговоре, адекватное течение беседы. Культура коммуникации основывается на психологическом состоянии человека, его самооценке, обществознании, способности регулировать свое настроение в процессе общения.

Обратите внимание! В развитии культуры межличностного общения очень важно уметь чувствовать собеседника, его внутреннее настроение и состояние. Очень важным пунктом в развитии коммуникации является умение выслушать, провести диалог.

Развитие межличностного общения

Проблемы и трудности, которые могут возникать

В межличностных отношениях часто возникают проблемы и трудности. Это связано с тем, что в России не изучается даже краткий курс культуры общения. Бывают ситуации, в которых один собеседник обладает культурой коммуникации, а второй даже не знает, что это такое. Проблемы общения делятся на 2 группы:

- Субъективно переживаемые;

- Объективно переживаемые.

Каждая из этих групп, в свою очередь, делится на первичную и вторичную подгруппу. К первичным относится несоответствие темпераментов и характеров у субъектов общения, к вторичным – память неудачных межличностных отношений.

Во время общения люди узнают много новой информации, меняют свое настроение, делятся горестями и радостями, реализовывают себя. Единственный способ чувствовать себя комфортно в любом обществе – изучать нормы поведения и повышать культуру межличностной коммуникации.

Видео

Источник

Эмоциональная составляющая в коммуникации

Вопрос № 28. Основные стили общения журналиста

Стиль общения — это индивидуально-типологические особенности взаимодействия между людьми. Стиль общения определяет предрасположенность к определенному взаимодействию, направленность, готовность к нему, которая проявляется в том, как человек склонен подходить к большинству ситуаций. Различают ритуальный, манипулятивный и гуманистический стили общения. Ритуальный стиль порождается межгрупповыми ситуациями, манипулятивный — деловыми, а гуманистический — межличностными. Однако стиль не полностью определяет общение человека, он может общаться и в чужом стиле. Например, если человеку свойственен в основном манипулятивный cтиль, это не значит, что его общение с ближайшим другом тоже будет деловым.

Подразделяется три основных стиля в общении журналиста:

1. Ритуальный (я-центрация) — поддержание связи с социумом. Цель общения — не изменение другого, не воздействие на него, а утверждение себя (самопрезентация);

Пример: ранний Дудь (деньги, секс, Путин-красавчик)

2. Манипулятивный (другое-центрация) — преследует цель достижения влияния. Вместо истинного образа журналист предлагает партнеру стереотип, который считает выгодным в данный момент. Стиль основан на таком качестве как нарциссизм.

Пример: стиль Невзорова

3. Гуманистический (другой-центрация) — предполагает личностное общение, где источник информации занимает для журналиста существенное место. Цели гибко меняются. Ожидаемый результат — прогресс в общих представлениях о событии.

Пример: «Еще не Познер»

Литература:

Мельник Г.С. Общение в журналистике: секреты мастерства (с. 93-98) – выслана по почте

Вопрос № 3 (4). Специфика эмоциональной составляющей в процессе коммуникации. Эмоциональная саморегуляция

Эмоции как психический процесс.

Эмоции – реакции организма на воздействие факторов внешней и внутренней среды, а также результаты собственной деятельности, проявляющиеся в субъективных переживаниях той или иной модальности и интенсивности (страх, радость), специфическими двигательными реакциями (мимика, жесты) и неспецифическими сдвигами в деятельности внутренних органов.

Эмоции — это отражение реальных отношений человека к окружающему миру и к себе самому. Они являются для нас источником информации о том, насколько важны те или иные события, адекватны или нет обстоятельства жизни нашим потребностям.

Функции эмоций:

Любая эмоция содержит три компонента

1. органические проявления

2. выразительные проявления

3. субъективные переживания

По знаку различаются положительные и отрицательные эмоции.

Положительные возникают в ситуациях, сулящих успех, достижение цели, удовлетворение потребности. Положительной эмоциональная реакция будет и в том случае, если мы знаем, как действовать, каким путем в данной ситуации достичь желаемого. Положительные эмоции, таким образом, являются сигналом собственной поведенческой компетентности. Отрицательные эмоции возникают в ситуации появления препятствия на пути к достижению целей, т.е. в ситуации фрустрации. В повседневной жизни такие препятствия часто бывают мнимыми и преувеличенными.

Отрицательные эмоции связаны также с некомпетентностью, потерями, боязнью ответственности, а также эгоцентризмом, порождающим несбыточные ожидания, будто мир создан специально для наших целей и желаний. Отрицательные эмоции позволяют увидеть проблемы и направления личностного роста. Эти эмоции блокируют неэффективные стратегии поведения. Они стимулируют наше развитие, только если принимать их, а не стремиться их подавлять.

Эмоции могут быть первичными (базовые или фундаментальные, имеющие разные феноменологические значения и разные нервные субстраты, связаны с основными потребностями) и вторичными (социальные).

По Изарду (см. список литературы) выделяет десять фундаментальных эмоций, которые образуют мотивационную систему человека

Эмоциональные черты характера.

Кроме ситуативного проявления эмоций существует личностная склонность к переживанию тех или иных эмоций, связанная с низкими порогами их возникновения.

Такими стабильными чертами могут быть агрессивность, депрессивность, тревожность и др. Причинами высокой толерантности к определенным переживаниям могут быть врожденные, психологические и социальные механизмы. (про личностные характерологические особенности будем говорить на «Психологии журналистики»)

Эмоциональная саморегуляция

Необходимо отметить, что вытеснение нежелательных эмоций ведет к невротическим состояниям.

Изменить свое эмоциональное состояние можно следующими способами:

— Через тело. Изменение мимики, физические упражнения, биологическая обратная связь (контроль своих физиологических показателей), употребление продуктов, содержащих серотонин, ровное глубокое дыхание.

-Через мысль. Осознание своего эмоционального состояния- размышление по поводу эмоций, чтобы лишить их энергии. Расстраивает не событие, а наша интерпретация события.

-С помощью другой эмоции. К примеру, гнев подавляет страх.

Эмоциональная составляющая в коммуникации

В коммуникации схему реакции человека на событие можно изобразить как:

Факт – Интерпретация – Эмоция – Действие.

При изменении «интерпретации» факта, меняется эмоциональная реакция человека. Одно и то же событие – факт – можно интерпретировать как обидными словами, так и хвалебными или нейтральными.

Человек, рассказывающий полиции о нарушениях других людей: социально-активный (+) или стукач (-). Мы заменяем один смысл на другой: непослушность на самостоятельность, раскованность на развязность, упорство на упрямство, деловую хватку на воровство, то есть при интерпретации меняется смысл факта. Это называется рефрейминг смысла –прямая замена значения факта.

Рефрейминг– это речевой способ смены точки зрения, которая приводит к изменению оценки ситуации.

С английского «reframe» можно перевести и как замену картины в рамке, так и замену рамы у картины.

Если же мы поставим под сомнение, что считать фактом (который является растяжимым понятием), тогда будем иметь рефрейминг контекста –утверждение помещается в контекст, при котором оно будет иметь другой смысл.

Пример: Беседа циника с романтиком. Александр Невзоров и Артемий Троицкий.

Рефрейминг смысла:

02:00 Невзоров: «Вас это задевает, а меня это развлекает и радует…»

04:27 Невзоров: «Мне в этой кошмарной среде еще и уютно»

Рефрейминг контекста:

03:35 Невзоров: «Нет, всё неправильно» (не герой и не мученик, а такой же орк)

05:20 Невзоров: «И речь и мышление портит художественная литература»

06:44 Невзоров: «Несчастным глупым Пушкиным кормят бедных детей», Евгений Онегин – бред; и далее по тексту про Онегина

Источник