Эмоциональные нарушения клиническая психология

Общая психопатология

Разнообразные варианты патологии эмоциональных явлений удобно разделить на три группы:

- Патология эмоциональных реакций. Здесь традиционно рассматривают только аффекты, прочие варианты неадекватного эмоционального реагирования обусловлены либо патологией эмоциональных свойств, либо патологическими эмоциональными состояниями, поэтому рассматриваются в соответствующих разделах.

- Патологические эмоциональные состояния: тревога, депрессия, мания, дисфория и др.

- Патология эмоциональных свойств: эмоциональная лабильность, эксплозивность, эмоциональная черствость, эмоциональная тупость, апатия и пр.

Патологию чувств обычно отдельно в самостоятельный раздел не выделяют, так как про патологию чувств говорят лишь в тех случаи, когда они приобретают чрезмерную силу, становятся болезненной страстью (сильным, устойчивым, всеохватывающим чувством, доминирующим над другими побуждениями и переживаниями, определяющим направленность мыслей и поступков человека). Как было показано выше, подобные эмоции определяют переживания и поведение человека, охваченного бредовыми или сверхценными идеями, которые рассматриваются в разделе «Патология мышления».

В психиатрии термин «аффект» (от лат. affectus — переживание, настроение, душевное волнение, страсть) используется в двух разных значениях: более узком — как кратковременная, предельно выраженная эмоциональная реакция на значимый раздражитель (см. следующую главу) и более широком — как общее обозначение различных эмоций и эмоциональных состояний (например, в частной психиатрии аффективными расстройствами называют группу заболеваний, ведущим проявлением которых является болезненно измененное настроение в виде депрессивных и маниакальных фаз).

Источник

Патология эмоциональной сферы.

Эмоции (от лат. emoveo — «потрясаю, волную») — это психический процесс субъективного отражения наиболее общего отношения человека к предметам и явлениям действительности, к другим людям и самому себе соотносительно удовлетворения или неудовлетворения его потребностей, целей и намерений.

Если процесс удовлетворения потребностей протекает благоприятно, то человек испытывает положительные эмоции, и, напротив, отрицательные эмоции возникают в ответ на неудовлетворение потребностей или отсутствие нужного результата собственного действия.

Симптомы эмоциональных нарушений разнообразны и многочисленны, но можно выделить пять основных типов патологического эмоционального реагирования:

кататимный тип — обычно возникает в стрессовых ситуациях, патологические эмоциональные реакции относительно кратковременны, изменчивы, психогенно обусловлены (неврозы и реактивные психозы);

голотимный тип — характерна эндогенная обусловленность (первичность) нарушений настроения, которая проявляется полярностью эмоциональных состояний, их устойчивостью и периодичностью появления (маниакально-депрессивный и инволюционный психоз, шизофрения);

паратимный тип — характеризуется диссоциацией, нарушением единства в эмоциональной сфере между эмоциональными проявлениями и другими компонентами психической деятельности (шизофрения);

эксплозивный тип — отличается сочетанием инертности эмоциональных проявлений с их взрывчатостью, импульсивностью (признаки пароксизмальности), доминирует злобно-тоскливое или экстатически-приподнятое настроение (эпилепсия, органические заболевания мозга);

дементный тип — сочетается с нарастающими признаками слабоумия, некритичности, расторможенностью низших влечений на фоне благодушия, эйфории или апатии, безразличия, аспонтанности (старческое слабоумие альцгеймеровского типа, атеросклеротическое слабоумие, прогрессивный паралич и др. заболевания).

Колебания фона настроения в нормальном диапазоне, т.е. отсутствие депрессивного или приподнятого настроения, обычно обозначается термином «эутимное настроение». В патологии важное практическое значение имеют: гипотимия (патологическое снижение фона настроения), гипертимия (патологическое повышение фона настроения) и паратшшя (извращенная эмоциональность).

Гипотимия — сниженное настроение, переживание подавленности, тоски, безысходности. Внимание фиксируется только на отрицательных событиях настоящего, вспоминаемого прошлого и представляемого будущего.

Типичный депрессивный синдром (депрессия) характеризуется депрессивной триадой: гипотимией, замедлением мышления и двигательной заторможенностью. Настроение у больных меланхолическое, угнетенное, с глубокой печалью, унынием и тоской, с неопределенным чувством грозящего несчастья и физически тягостными ощущениями стеснения и тяжести в области сердца, груди, во всем теле. Самочувствие больных особенно ухудшается в ранние утренние часы, и тогда возрастает опасность суицида. Депрессиям обычно сопутствуют нарушения сна и аппетита, снижается половое влечение, у женщин прекращаются менструации (витальные, соматические признаки депрессии). При нерезком депрессивном аффекте (субдепрессии) витальные признаки слабо выражены или вовсе отсутствуют.

При типичных депрессиях все компоненты депрессии выражены равномерно, при атипичных депрессиях некоторые компоненты депрессии исчезают, а другие усиливаются.

При преобладании в структуре депрессии тревоги (тревожная депрессия) больные мечутся, «не находят себе места», просят помощи, убеждены в грозящей им опасности.

При преобладании в структуре депрессии апатии (апатическая депрессия) больные малоподвижны, безучастны к себе и окружению, просят оставить их в покое.

При преобладании в структуре депрессии расстройств вегетативной регуляции внутренних органов и слабой выраженности собственно гипо-тимического аффекта говорят о маскированной (ларвированной, скрытой) депрессии или ее соматовегетативном эквиваленте. Такие депрессии трудно диагностируются, так как напоминают какое-либо соматическое страдание («маскируются» под него) и больные длительное время безуспешно лечатся у врачей-соматологов разных специальностей.

Дисфория, отличается от депрессии тем, что пониженное настроение здесь приобретает напряженно-злобный оттенок. Дисфория кратковременна (часы, дни), внезапно начинается и заканчивается, обычно встречается у больных эпилепсией как своеобразный аффективный эквивалент судорожного припадка.

Дистимия — кратковременные, длящиеся несколько часов, иногда дней, расстройства настроения (унылость и недовольство с гневливостью или тревогой). Наблюдается при неврозах, эпилепсии, органических заболеваниях мозга.

Гипертимия — повышенно веселое, радостное настроение с приливом бодрости, энергичности и переоценкой собственных возможностей.

Маниакальный синдром (мания) характеризуется маниакальной триадой: гипертимией, ускорением мышления и двигательным возбуждением со стремлением к деятельности. Настроение у больных приподнятое, радостное (маниакальный аффект). Они много говорят, жестикулируют, переоценивают свои возможности. Охотно берутся за разные дела, но начатое легко бросают. При маниакальном аффекте также наблюдаются витальные его признаки: укорачивается сон, усиливаются влечения (особенно сексуальное), у женщин нарушается менструальный цикл. Если интенсивность маниакального аффекта невелика, то говорят о гипомании.

Маниакальные состояния, как и депрессии, могут быть атипичными, т.е. с неравномерной выраженностью составляющих их структуру компонентов. В некоторых случаях можно наблюдать у одного и того же больного одновременное присутствие признаков как депрессии, так и мании (своеобразный «взаимообмен» компонентами). Такие сложные по структуре состояния принято называть смешанными аффективными состояниями.

Эйфория — другая форма болезненно-повышенного настроения. Для нее характерно благодушие и беспечность, которые сочетаются с пассивностью («тихая радость»). Она чаще наблюдается при органических заболеваниях мозга на фоне более или менее выраженного слабоумия.

Мория («лобная психика») — эйфория с дурашливым двигательным возбуждением, склонностью к плоским, грубым шуткам. Наблюдается при поражении лобных отделов головного мозга на фоне слабоумия.

Экстаз — переживания восторга и необычайного счастья со своеобразным «погружением» в себя, в свой внутренний мир. При некоторых психических заболеваниях экстаз связан со зрительными галлюцинациями приятного содержания.

Экзальтация — приподнятое настроение, где более заметен не сам аффект, а ощущение прилива энергии, бодрости и повышения активности.

Паратимия — неадекватный аффект, извращение аффективности, когда больные радуются по поводу грустных событий и наоборот. Возможно также сосуществование в одно и то же время противоположных аффектов — амбивалентность. При этом одно и то же представление сопровождается и приятными, и неприятными чувствами, т.е. больной одновременно и огорчается, и радуется. Склонность больного отвечать на внешние раздражители неадекватно или двоякой реакцией характерна для шизофрении.

Элементы амбивалентности бывают и у психически здоровых людей. Например, страдающие хирургическими заболеваниями в одно и то же время желают и не хотят операции. Амбивалентность прекрасно характеризуется словами Лермонтова: «и как-то весело, и хочется мне плакать».

Тяжело переживаются больными так называемые насильственные чувства, которые возникают без какого бы то ни было внешнего повода. Насильственными могут быть смех, слезы. Вернее, чувств как таковых в подобных случаях нет, а есть лишь их внешнее проявление. Такие состояния возможны при поражении глубоких структур мозга при травмах или нарушениях кровообращения.

Следует выделить патологический страх, который имеет три основные разновидности: а) навязчивый страх, или фобия (чаще в связи с определенной ситуацией, с осознанием абсурдности страха); б) ипохондрический страх (возникает в связи с переживаниями за собственное здоровье, без критического отношения); в) психотический страх (проявляется как составная часть депрессивно-параноидного переживания или как недифференцированный, диффузный страх).

Аффекты являются потенциально опасными эмоциональными феноменами, так как могут приводить к дезорганизации поведения и немотивированным поступкам. Различаются физиологический и патологический аффекты. При этом дифференциально-диагностическим признаком является наличие или отсутствие нарушений сознания. При физиологическом аффекте нарушение сознания отсутствует, при патологическом – присутствует, что предопределяет появление автоматизмов в двигательной сфере и наличие амнезии вслед за прекращением аффекта. Патологический аффект возникает после острой психической травмы, он характеризуется сужением сознания по типу сумеречного расстройства, нарушениями ориентировки, чрезмерной жестикуляцией, речевой расторможенностью и психомоторным возбуждением. Заканчивается патологический аффект появлением общей слабости, безразличием к происходящим событиям и глубоким сном. Эти проявления отсутствуют при физиологическом аффекте. Эти критерии важны для патопсихолога при проведении судебной экспертизы.

Какие типы патологического эмоционального реагирования выделяются в патопсихологии?

Перечислите основные формы нарушений эмоций.

В чем состоит отличие патологического страха от проявления в норме?

Назовите отличия патологического аффекта от физиологического.

Источник

2.6. Нарушения эмоций

Существенные изменения эмоциональной жизни отмечаются при всех психических расстройствах. Расстройства эмоциональной сферы чрезвычайно разнообразны и с трудом поддаются классификации.

Нарушения эмоций могут проявляться в их:

1. Патологическом усилении:

Депрессия– состояние, в котором доминирует пониженное настроение. Часто сопровождается дополнительными симптомами: тревогой, ощущением собственной неполноценности, суицидальными мыслями. Наиболее часто встречающаяся форма эмоциональных расстройств. Степень выраженности депрессии может быть разной: от легкой (субдепрессии) до выраженной, сопровождающейся чувством тоски и душевной боли.

Классическая депрессия (эндогенный депрессивный синдром) определяется триадой признаков (по Э.Блейлеру): сочетание подавленного настроения, снижения психической и двигательной активности (замедленное мышление, двигательная заторможенность) с соматическими, в первую очередь, вегетативными расстройствами.

Помимо депрессий в структуре эндогенных заболеваний выделяют так называемые психогенные депрессии: невротические, реактивные и депрессии истощения.

Невротическиедепрессии – депрессии, протекающие на невротическом уровне. Их рассматривают как этап невротического развития, либо как неврастенические депрессии.

Депрессии истощенияразвиваются в связи с длительным эмоциональным перенапряжением или многократными психическими травмами (повторяющимися конфликтами в семье или на работе).

Реактивныедепрессии возникают чаще всего в ответ на острую психическую травму, но могут наблюдаться и при хронической психогенной травматизации. Больные представляют свое заболевание психологически понятным, исходящим из реальной ситуации. Обвиняют не себя, а окружающих, обстоятельства, ждут помощи.

Маскированная(соматизированная)депрессия: вегетативные и соматические компоненты депрессии выходят на первый план, скрывая пониженное настроение (субдепрессию). В таких случаях говорят оскрытыхдепрессиях. Частота таких скрытых депрессий встречающихся в амбулаторной практике, превышает число явных депрессий в 10-20 раз. Люди, страдающие ими, часто обращаются не к психиатрам, а к врачам других специальностей, предъявляя жалобы на соматическое неблагополучие, которое не укладывается в рамки типичных соматических болезней. Лечение, направленное на соматическую сферу, эффекта не дает.

Мания(маниакальные состояния) – сочетание повышенного настроения, ускоренного темпа психической деятельности и чрезмерной двигательной активности. Интенсивность проявления различна. Легкие случаи – гипомания. Характерны оптимизм, беззаботность, переоценка своих возможностей.

Эйфория– другая форма болезненно-повышенного настроения. иногда с оттенком инфантильности. Характерны благодушие, безмятежность, беспечность, пассивность. Критическое отношение к себе и окружающим снижены («тихая радость»). Чаще – при органических поражениях головного мозга на фоне более-менее выраженного слабоумия.

2. Патологическом ослаблении:

Эмоциональное уплощение– результат постепенного обеднения эмоциональных реакций, характерного для шизофренического процесса.

Апатия– общее эмоциональное снижение, безразличие, встречающееся при многих заболеваниях.

Эмоциональная тупость– эмоциональный дефект, характерный для больных шизофренией. Полное безразличие и безучастность ко всему. Собственное будущее, судьба близких, прямая опасность для жизни не вызывают никаких эмоций.

3. Нарушении подвижности:

Эмоциональное слабодушие – недержание эмоций.Характерна зависимость от текущих впечатлений, содержания разговора. Воспоминание вызывает слезы, поверхностные утешения успокаивают и веселят больного. Связано с пониженной работоспособностью клеток головного мозга (сосудистые поражения головного мозга).

Эмоциональная откликаемость: эмоциональные реакции возникают у больных отраженно, повторяя эмоции, переживаемые окружающими (слезы, смех и т.п.). Характерно для старческого слабоумия.

Повышенная раздражительность,эксплозивность(взрывчатость), склонность к реакциям гнева и досады характерны для больных с органическим поражением головного мозга, эпилепсией.

Эмоциональная лабильность– легкость возникновения тех или иных эмоций, преимущественно неприятных, быстрая смена их. Характерна для астенического, абстинентного синдромов, истерических проявлений.

Инертность (застреваемость, тугоподвижность) эмоциональных переживаний проявляется длительным застреванием на одной эмоции, повод для которой уже исчез. Входит в структуру эпилептических изменений личности, психоорганического синдрома. Чаще происходит застревание на отрицательных эмоциях (тоскливо-злобное чувство).

4. Нарушении адекватности:

Неадекватность эмоций– качественное несоответствие эмоциональной реакции вызвавшему ее поводу. Отсутствие эмоциональных реакций в жизненно важных ситуациях и проявление бурных эмоций по незначительному, ничтожному поводу. Характерна для больных шизофренией.

Амбивалентность эмоций– одновременное сосуществование у больного полярно противоположных эмоциональных переживаний, таких как нежность и злобность, радость и тоска. Характерна для больных шизофренией.

Дистимия — кратковременное расстройство настроения депрессивно-тревожного характера, сопровождающееся гневливостью, недовольством, раздражительностью. Наблюдается при неврозах, эпилепсии и органических заболеваниях мозга.

Дисфория– неприятное состояние, характеризующееся подавленным настроением, тоской, мрачностью, беспокойством, злобой и страхом. Характерно для больных эпилепсией.

Эмоциональная напряженность(при большинстве психозов): больные испытывают немотивированный, беспредметный страх, тревогу, не поддающиеся анализу чувства досады или недовольства собой.

Патологический аффект– состояние кратковременного психического расстройства, которое возникает в ответ на интенсивную внезапную психологическую травму (тяжелая обида, неожиданное оскорбление). Характерно быстрое и бурное развитие, сопровождающееся помрачением сознания, часто выливается в бессмысленные жестокие действия. Заключительная стадия патологического аффекта характеризуется глубоким сном, резкой астенией и полной или частичной амнезией.

Тревога– эмоциональное состояние или реакция, характеризующаяся внутренним волнением, беспокойством, стеснением и напряжением, локализованными в груди. Сопровождается предчувствием и боязливым ожиданием надвигающейся беды, пессимистическими опасениями, обращенными в будущее. Входит в структуру невротических, тревожно-депрессивных, острых бредовых, аффективно-бредовых синдромов и помрачений сознания.

Страх– эмоциональное состояние или реакция, содержанием которых являются опасения о своем благополучии или жизни. Частый симптом при психических заболеваниях. Входит в структуру фобического, острых бредовых синдромов, острого галлюциноза, помрачений сознания и др. Из всех аффектов сопровождается самыми выраженными соматическими признаками: охваченный страхом человек бледнеет, дрожит, прерывисто дышит, зубы стучат, лоб покрывается холодным потом, мочеиспускание учащается. Наряду с этим отмечаются двигательные нарушения: ступорозное состояние или, напротив, суетливо-двигательное беспокойство.

Приведенная выше классификация эмоциональных нарушений не полна и условна. Конкретное патологическое эмоциональное состояние часто является таковым не по одному, а по ряду признаков. Например, дисфория– это изменение эмоциональной реакции не только в плане ее адекватности, но и по параметру подвижности.

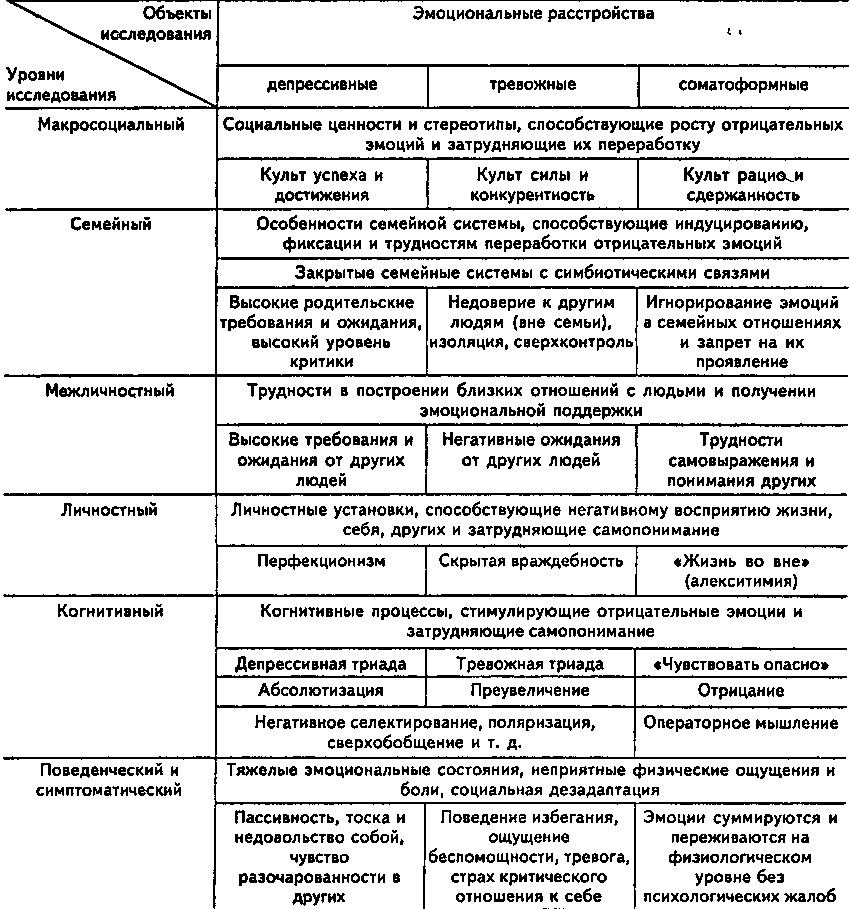

Многофакторная модель депрессивных, тревожных и соматоформных расстройств (А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян)

Внушительная статистика роста депрессивных, тревожных и соматоформных расстройств в современном мире не может быть объяснена чисто биологическими факторами и простым учащением количества стрессовых провокаций в результате общего увеличения уровня стрессогенности нашего существования.

По мнению авторов, в современной культуре существуют и достаточно специфические психологические факторы, способствующие росту общего количества переживаемых отрицательных эмоций в виде тоски, страха, агрессии и одновременно затрудняющие их психологическую переработку. По гипотезе, выдвигаемой Холмогоровой и Гаранян, ими являются особые ценности и установки, поощряемые в социуме и культивируемые во многих семьях, как отражение более широкого социума. Затем эти установки становятся достоянием индивидуального сознания, создавая психологическую предрасположенность или уязвимость к эмоциональным расстройствам. Эмоциональные нарушения тесно связаны с культом успеха и достижений, культом силы и конкурентности, культом рациональности и сдержанности, характерными для нашей культуры.

В нижеследующей таблице показано, как эти ценности преломляются затем в семейных и интерперсональных отношениях, в индивидуальном сознании, определяя стиль мышления, и, наконец, в болезненных симптомах.

Вопросы и задания:

1. Какие эмоциональные нарушения наиболее характерны для больных: а) шизофренией; б) эпилепсией: в) маниакально-депрессивным психозом?

2. Какие социально-культурные установки способствуют развитию: а) депрессивных; б) тревожных расстройств?

3. Познакомьтесь с одним из подходов к психологическому анализу эмоциональных нарушений [1, 2, 3, 5, 7].

1. Жане П. Страх действия как существенный элемент меланхолии. // Психология эмоций. Тексты. – М., 1984.

2. Изард К. Эмоции человека. – М., 2000. С. 196-238, 292-325.

3. Линдеманн Э. Клиника острого горя. // Психология эмоций. Тексты. – М., 1984.

4. Сидоров П.И., Парняков А.В. Введение в клиническую психологию. – М., 2000. – Т. 1. – С. 207-217.

5. Фрейд З. Печаль и меланхолия. //Психология эмоций. Тексты. – М., 1984.

6. Холмогорова А. Б., Гаранян Н. Г. Многофакторная модель депрессивных, тревожных и соматоформных расстройств как основа их интегративной психотерапии // Социальная и клиническая психиатрия, – 1998, – Т. 8, – Вып.1, –C. 94-101.

7. Эллис А. Когнитивный элемент депрессии, которым несправедливо пренебрегают. Моск. психотерапевт. журнал, – № 1, – 1994. – С. 7 – 39.

Источник