- Какое воздействие оказывают на людей картины Саврасова, Левитана и других известных пейзажистов

- Что такое пейзажи настроения, и благодаря кому они возникли

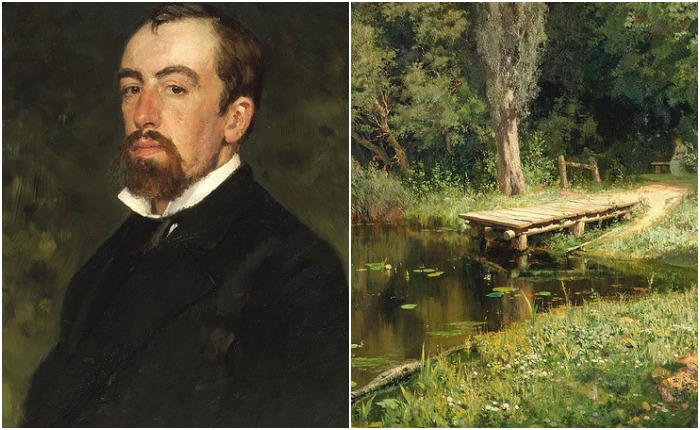

- Алексей Саврасов, Василий Поленов

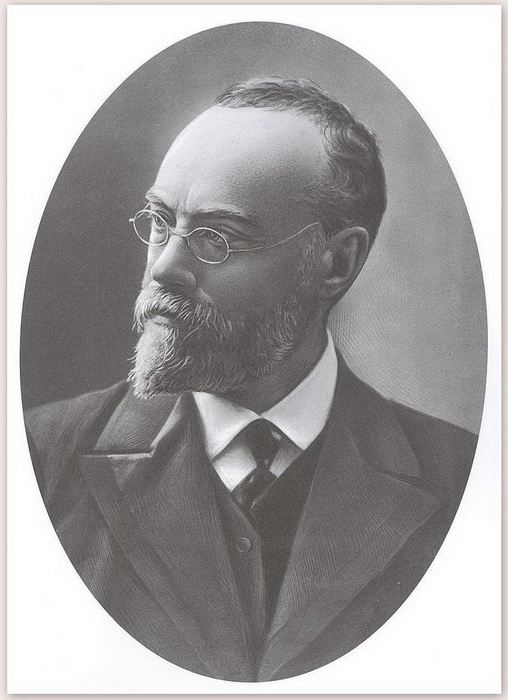

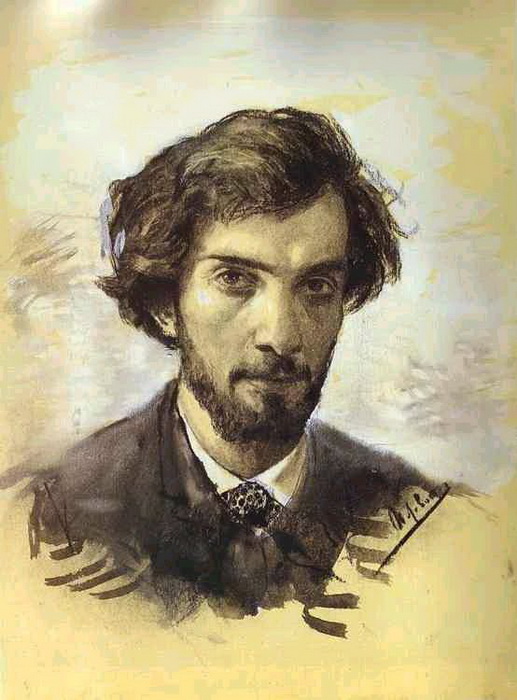

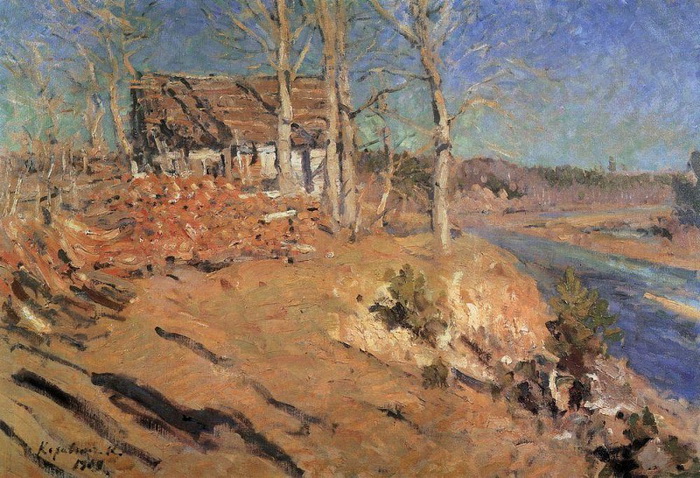

- Исаак Левитан, Константин Коровин

- Влияние картины на эмоции человека

- Эстетическая реакция

- А. Демкин

- Эстетическая реакция человека на произведения искусства.

- Уровни восприятия произведений искусства

- Эстетическая реакция

- Первообраз в живописи

Какое воздействие оказывают на людей картины Саврасова, Левитана и других известных пейзажистов

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Что такое пейзажи настроения, и благодаря кому они возникли

Когда при взгляде на пейзаж вдруг сжимается сердце, охватывает грусть или, наоборот, возникает ощущение счастья, когда кажется, что картина почти передает звуки, свежесть ветра, холод или жар – это и есть пейзаж настроения. Это направление в творчестве художников XIX-XX веков стали выделять недавно. Раньше пейзаж не играл самостоятельной роли, становясь фоном для портрета, библейских или исторических сюжетов. Но благодаря уходу от общепринятых стандартов в живописи, развитию собственных взглядов на роль произведений искусства в человеческом самопознании, пейзаж стал развиваться, превращаясь в самостоятельный и перспективный жанр.

Например, когда говорить напрямую о тюремной, каторжной стороне русской действительности было затруднительно, картина «Владимирка» Исаака Левитана, на которой была изображена лишь дорога, уходящая вдаль, могла вступать со зрителем в молчаливый диалог.

Непосредственным импульсом к появлению пейзажей настроения следует считать появление независимых от Академии художеств мастеров, объединившихся в Товарищество передвижных художественных выставок. И не меньшим значением обладало чутье мецената Павла Третьякова, безошибочно чувствовавшего настроение пейзажа и выкупавшего у авторов их холсты, побуждая и дальше работать в этом же направлении. Так в русской культуре появлялись мастера, практически все свои работы создававшие в жанре пейзажа настроения.

Мастерство таких пейзажистов не сводилось к точному воспроизведению природного ландшафта или к запечатлению уникальных и редких природных объектов – в этом их отличие от художников, сделавших документальную достоверность главной своей задачей.

В этих произведениях состояние природы в тот момент, в который она запечатлена на холсте, было подчинено одному общему настроению, отражало оно и характер самого художника. В пейзажах настроения всегда видна личность их создателя, и природа в них изображена такой, какой ее видит человек в определенной душевном состоянии. Это достигается разными способами – особенностями композиции, ритма, «воздухом» и «светом», насыщенностью или разреженностью.

В пейзажах настроения нет смысла искать «говорящие» детали, символы и загадки, главная, всеобъемлющая идея – о взаимосвязи внутренней жизни человека с окружающей его природы.

Одним из родоначальников жанра «пейзажей настроения» считается Николай Никанорович Дубовской, который выбрал занятия живописью вопреки семейной традиции. Рожденный в семье казака, он был обязан посвятить себя военной службе, но и учась в гимназии, тайком, постоянно рисовал. К семнадцати годам ему удалось – не без помощи преподавателей – уговорить отца дать позволение обучаться в столичной Академии художеств.

Дубовской блестяще проявил себя по время учебы, и после, когда выбрал для себя пейзажную живопись в качестве главного жанра творчества, сумел добиться признания и успеха. В настоящее время почти забытый, Дубовской был на рубеже XIX-XX веков едва ли не самым популярным среди пейзажистов. Кроме того, он входил в число руководителей Товарищества передвижных художественных выставок.

Будучи романтиком, Дубовской и пейзажи воспринимал как средство для выражения идей романтизма, когда природа становится неотъемлемой частью личности, меняющейся, борющейся со всем рациональным и застывшим. В работах Дубовского часто фигурирует изображение неба, с которым по степени изменчивости может поспорить разве что море.

Сохранился анекдот из жизни Дубовского, когда он, собираясь на собственную свадьбу, вдруг увидел из окна потрясающий вид, схватил этюдник и… забыл о времени. Свадьба, к счастью, все равно состоялась.

За картину «Притихло», в которой, по утверждению Левитана, «чувствуешь саму стихию», Дубовской был удостоен Большой серебряной медали Всемирной выставки в Париже в 1900 году.

Алексей Саврасов, Василий Поленов

Алексей Кондратьевич Саврасов, из семьи купцов Соврасовых (написание своей фамилии художник изменил впоследствии сам), тоже поступил вопреки отцовской воле, вместо торговых дел избрав для себя путь художника. Его работы принесли ему награды и звание академика, и наконец Саврасов возглавил пейзажный класс московского училища живописи.

Он был одним из учредителей Товарищества передвижников. Особенную популярность Саврасову принесла его картина «Вид на Кремль с Крымского моста в ненастную погоду», в ней, по признанию современников, был необыкновенно правдиво передан момент – можно было угадать и движение туч, и шум ветвей дерева. Пейзажи Саврасова написаны в лирическом духе, отражая одновременно и собственные переживания художника, и его безграничную любовь к родной земле.

Другим преподавателем Московского училища, впоследствии признанный мастером «интимного пейзажа», был Василий Дмитриевич Поленов, который, хоть и родился в столице, испытывал большую любовь к природе и всю жизнь хранил в памяти детские впечатления от поездок в Карелию и в Тамбовскую губернию, где гостил в усадьбе своей бабушки. В 1890 году Поленов реализовал свою мечту и купил собственное имение – в Тульской губернии на берегу Оки, где выстроил дом и мастерскую.

Исаак Левитан, Константин Коровин

И Саврасов, и Поленов были учителями великого русского пейзажиста Исаака Ильича Левитана.

С его картин начинается знакомство с русской пейзажной живописью – и не случайно. Левитан страстно любил русскую природу, слышал «ее музыку», проникался ее тишиной. Уже в 16 лет он написал один из своих первых шедевров – «Солнечный день. Весна», а в 19 – «Осенний день. Сокольники», картину, которая первой из левитановских попала в коллекцию Третьякова.

«Владимирку» называют русским историческим пейзажем – на картине изображено одновременно прошлое и настоящее России. В то время, как художник писал этот пейзаж, Владимирка уже не была тем трактом, по которому отправляли на восток каторжников: использовалась железная дорога. Но память о прошлом как будто растворена в самом пейзаже – тревожном, мрачном, почти без тени надежды.

Еще один «пейзажист настроения», как и Левитан, учившийся у Саврасова в училище живописи и ваяния, — Константин Алексеевич Коровин, русский импрессионист. Он был родом из купеческой семьи, после обучения в Москве поступил в петербургскую Академию художеств, но был разочарован методами преподавания в ней и, проучившись несколько месяцев, бросил.

В тридцать три года Коровин совершил путешествие по русскому и зарубежному Северу, откуда привез несколько пейзажей. В 1902 году художник приобрел дом в деревне Охотино Ярославской губернии.

«… Зачем устроены эти города? Что может быть мерзей каменного тротуара, с тумбами, пыль, какие-то дома, окна скучные. Не так живут. Надо же всем жить около леса, где речка, огород, частокол, корова, лошади, собаки » — так писал Коровин более века тому назад.

И еще о настроении, которое создают картины: как выглядела дворянская старость.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Влияние картины на эмоции человека

Здравствуйте. В этом блоге я хочу немного углубиться в тему «влияние художественных произведений на эмоции человека».

В последнее время почти любой человек сталкивается с эмоциональными потрясениями: то проблемы на работе, то трудности в семье, финансовые или личностные проблемы. Без этого невозможно жить, и ,наверное, только ребенок живет беззаботно и счастливо.

Неслучайно в серьезных организациях работает профессиональный психолог, который приводит в норму психику человека и работает над его переживаниями. Но для нашей страны обращаться за психологической помощью еще не стала норма жизни.

Эмоции влияют на все аспекты существования жизни человека, что, в принципе, — замечательно, если речь идет о приятных переживаниях. Причем, ученые отмечают, что каждая эмоция воздействует на человека по-особому. Не случайно каждый человек старается окружить себя положительными эмоциями, чтобы избавиться от негативных переживаний или неприятных обстоятельств, с которыми нас сталкивает жизнь.

Для того же, чтобы наша жизнь расцвела яркими красками и существует искусство. Представьте, как Вы уставший после трудного дня, тяжело отпускаетесь на диван и на несколько минут погружаетесь в созерцание любимой картины , где изображен летний солнечный пейзаж, и вы впадаете в воспоминания о лете, о приятных мгновениях, о детстве у бабушки в деревне, где было хорошо и беззаботно, Вы попадаете в самое счастливое время своей жизни . При этом негативные эмоции отступают и на душе становится теплее..

Таким образом, приятный летний пейзаж или живописный натюрморт с цветами может подарить своему хозяину радостные эмоции и переживания.

Поэтому старайтесь выбирать такие картины, которые являются «Вашими» и вы получаете от них душевный отклик. Кроме того, художник, написавший данную работу, зарядил ее своими эмоциями, которые дают положительный заряд Вам.

Желаю Вам найти такие картины, которые будут влиять на Вас самым положительным образом, дарить радость и делать Вас еще счастливее!

А какие картины у Вас вызывают положительные эмоции? Пишите в комментарии.)

Источник

Эстетическая реакция

А. Демкин

Эстетическая реакция человека на произведения искусства.

В статье рассматривается особенности эстетической реакции зрителя на визуальные стимулы произведения искусства. Предпринимается попытка дать развернутое определение эстетической реакции. Приводится классификация теоретических моделей эстетической реакции. Предлагается деление эстетических реакций на скоротечные и долговременные. В статье рассматриваются вопросы скрытых слоев изображения, содержащихся в живописных произведениях и оказывающих воздействие на зрителя на внесознательном уровне. Дается определение первообраза как визуального эквивалента архетипа.

Ключевые слова: психология искусства, эстетическая реакция, определение, эстетика.

The present paper outlines the aesthetic response phenomena definition and provides brief overview of the aesthetic experience psychological models. This paper set the frame for future investigation of delayed and long term aesthetic experience.

Key words: aesthetic experience, aesthetic response, art appreciation.

Известно, что живопись может оказывать воздействие на зрителя не только своим непосредственным образным рядом, который может вызвать прямые или косвенные ассоциации. Картина, так или иначе, сохраняя отпечаток души художника, способна вызвать особое психологическое состояние у зрителя, вступить в «резонанс» с его собственными переживаниями, вызывая эстетическую и эмоциональную реакции. Причем, в большинстве случаев, человек не в состоянии объяснить словами, что же именно тронуло струны его души и вызвало необъяснимую тягу к тому или иному художественному произведению.

Можно было бы подумать, что первооснова сокровенных фантазий художника, отраженная в художественном полотне и является тем самым скрытым источником восхищения творчеством. Зигмунд Фрейд в своей лекции “Художник и фантазирование” пишет по этому поводу: “…художник с помощью изменений и сокрытий смягчает характер эгоистических грез и подкупает нас чисто формальной, то есть эстетической, привлекательностью, предлагаемой нам при изображении своих фантазий. Такую привлекательность, делающую возможной вместе с ней рождение большего удовольствия из глубоко залегающих психических источников, можно назвать заманивающей премией или предварительным удовольствием. По моему мнению, все эстетическое удовольствие, доставляемое нам художником, носит характер такого предварительного удовольствия…”. Таким образом, по Фрейду эстетизация своих реальных фантазий, служит художнику своеобразной “капсулой” которая позволяет зрителю “употребить” и “переварить” чаще всего “горькие” и непривлекательные фантазии и переживания художника.

Получение же удовольствия от произведения искусства Фрейд объясняет психотерапевтическими (катарсическими) механизмами: “…подлинное наслаждение от художественного произведения возникает из снятия напряженностей в нашей душе. Быть может, именно это способствует тому, что художник приводит нас в состояние наслаждения нашими собственными фантазиями, на этот раз без всяких упреков и без стыда…”.

Интересно, что специфическое воздействие художественного произведения чаще всего возможно только при лицезрении непосредственно оригинала произведения. При визуальном контакте с репродукцией или копией подобного феномена чаще всего не наблюдается. Русский психиатр Павел Карпов в 1926 году писал: “Живописное творчество носит вполне индивидуальный характер; как будто картина является конденсатором переживаний, присущих творцу в момент творчества, и только этот экземпляр и является действенным, все же репродукции не сохраняют действенного влияния, присущего самой картине. Поэтому никогда не устраиваются музеи из репродукций. Если бы кому-нибудь пришла в голову мысль устроить музей и наполнить его репродукциями великих и более слабых произведений, то зритель от такого музея получил бы такое же впечатление, какое он получает на кладбище. Это было бы мертвым местом, не создающим тех эмоциональных переживаний, которые присущи галереям, хранящим оригиналы”.

Однако, как показало исследование данного вопроса автором, электронные копии картин сохраняют в себе свойства оригиналов и продолжают оказывать значительное воздействие на зрителя. Вторым интересным результатом, полученным во время исследования было то, что воздействие на зрителя и информацию о целостном образе картины продолжают сохранять даже небольшие фрагменты изображения, не несущие в себе никакой визуально различимой знаковой информации.

Американский психолог Рудольф Арнхейм отмечал, что реальный статус произведения искусства не зависит ни от конкретного направления, ни от уровня сложности исполнения художественного произведения. Художник И.Н.Крамской в письме издателю и критику А.С. Суворину от 20 ноября 1885 года, достаточно точно сформулировал интуитивно понятные ему отличия превращения просто картины в художественное произведение, которые прекрасно иллюстрируют отличие степеней воздействия картины на человека: «При каких условиях картина становится художественным произведением? Художественное произведение, возникая в душе художника органически, возбуждает (и должно возбуждать) к себе такую любовь художника, что он не может оторваться от картины до тех пор, пока не употребит всех своих сил для ее исполнения; он не может успокоиться на намеках, он считает себя обязанным обработать все до той ясности, с какою предмет возник в его душе. И когда дело сделано, то зритель, привлекаемый к картине сначала чисто притягательною внешностью, чем больше смотрит на эту внешность, тем более наслаждается, тем более замечает деталей, а если художественное произведение живописи имеет еще идею, содержание, то удовольствие возрастает и переходит, наконец, в убеждение, что та сторона жизни, какую показывает художник, никакими иными средствами, кроме живописи, и не могла быть передана с большей убедительностью…»

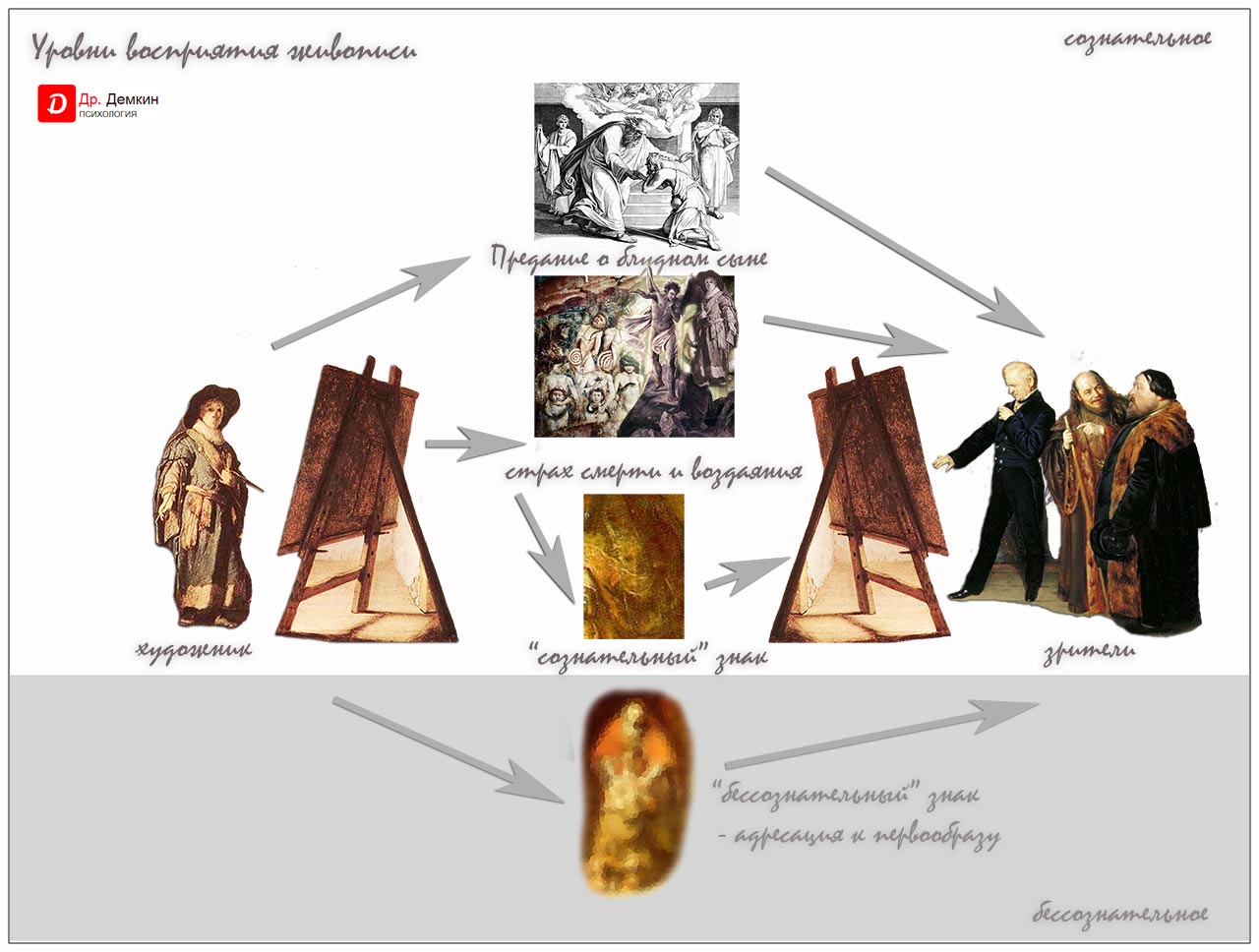

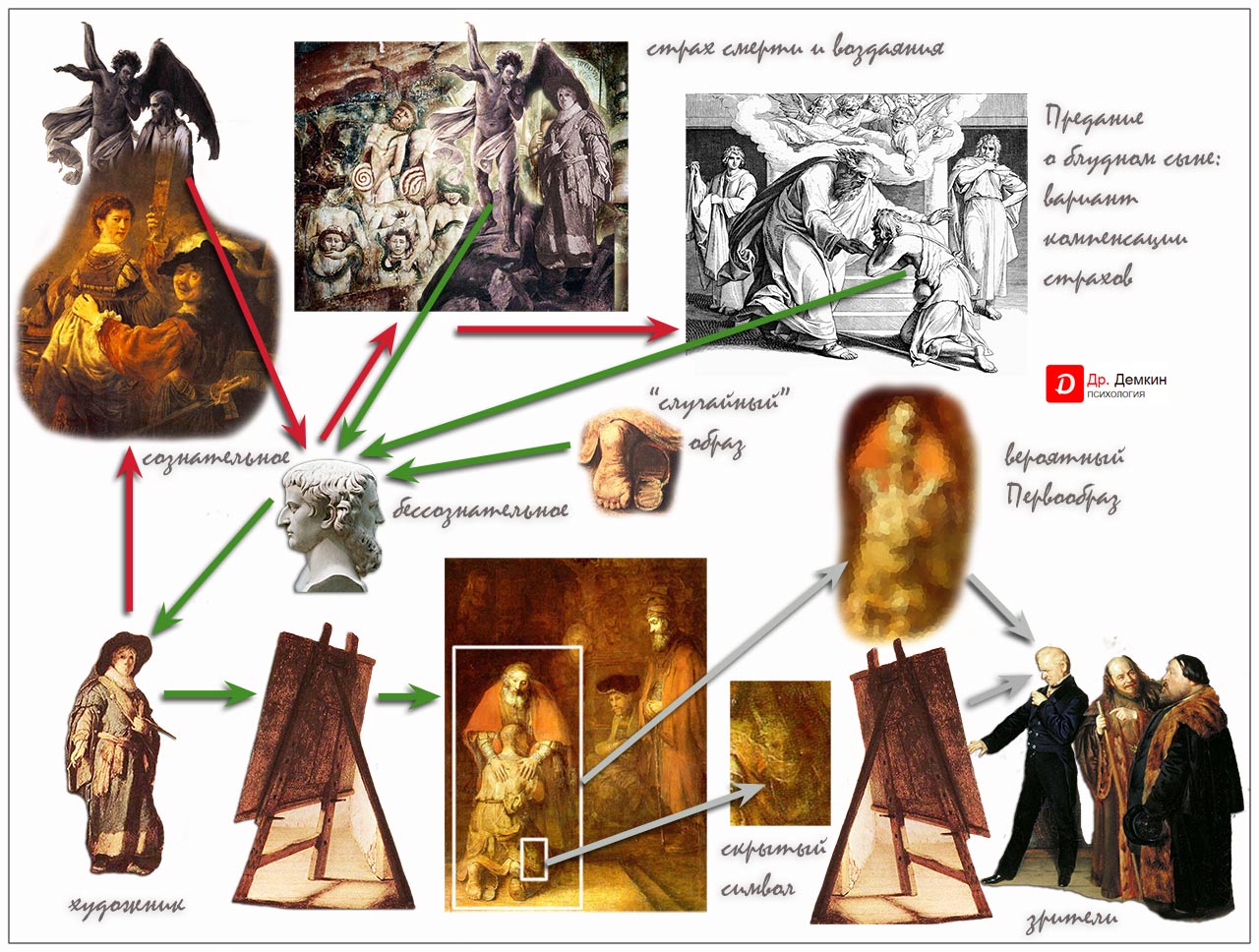

Уровни восприятия произведений искусства

В воздействии произведения искусства на человека можно выделить несколько уровней, отличающихся по силе воздействия, по механизмам передачи информации и механизмам ее восприятия:

1.Первый уровень. Воздействие в обычных рамках «надпорогового» восприятия.

а) Воздействие на зрителя фактического содержания картины – сюжета с его фактологической, знаковой или общепринятой ассоциативной символикой и интерпретацией.

б) Эстетическое воздействие «красивостью» картины и уровнем качества ее исполнения.

2.Второй уровень. Воздействие на зрителя на личностно-эмоциональном уровне.

В этом случае, возможно воздействие не только фактического содержания полотна, сколько запуск при просмотре произведения индивидуальных осознаваемых (или почти осознаваемых – но улавливаемых) ассоциаций, которые вызывают определенное устойчивое эмоциональное состояние при просмотре произведения искусства. Восприятие образов может осуществляться на «пороговом» уровне.

3.Третий уровень. Передача информации может осуществляться с помощью восприятия первообраза или архетипа, «заложенного» художником в картину при «подпороговом» восприятии. Такой первообраз может «читаться» на уровне неосознаваемых сочетаний формы, контуров, цвета, света, колористки, пластики, динамики, ритма и иных параметров изображения. Возможна активация «генетической» памяти зрителя. Возможно вхождение зрителя в измененное состояние сознания при созерцании картины. В случае воздействия художественного произведения на таком бессознательном уровне, за счет эффекта катарсиса, зритель получает возможность изжить свои вытесненные в бессознательную область комплексы, не стыдясь их и, получая вследствие этого, душевное облегчение.

4. Четвертый уровень. Воздействие на зрителя на сверхсознательном – трансперсональном уровне. Детально феноменология особенностей трансперсонального воздействия живописи и описание вероятных механизмов будет предложено в одной из последующих статей.

Художник В.Н.Груздев справедливо замечает, что живопись, воздействующая на человека лишь на первом рассматриваемом уровне, является скорее продуктом ремесленного промысла, нежели искусством. Истинное искусство характеризуется как минимум вторым уровнем воздействия, которое, к сожалению, в большинстве случаев очень трудно поддается описанию словами. Действительно, во многих случаях, когда мы имеем дела с высококлассной живописью довольно трудно описать словами, что же в действительности трогает нашу душу и позволяет нам без колебаний назвать произведение художника «Великим».

В соответствии с описанием трех уровней воздействия живописного произведения, можно предположить, что все художественные произведения могут содержать в себе лишь простое отражение окружающего мира (первый уровень). Хотя побуждение к созданию такого художественного произведения все равно лежит в области бессознательного художника, в силу тех или иных причин художник в таком случае не смог вынести знаково-символическую систему своего бессознательного на уровень живописного отображения. Часто картины такого уровня создаются по механизму импринтинга, когда увиденный в живой природе, окружающем мире образ, неожиданно согласуется с бессознательным запечатлевшимся значимым для художника образом в целом, или с ключевым знаком или символом, ведущим к неосознаваемому (вытесненному) переживанию.

Картины, относящиеся ко второму уровню психологического воздействия, уже несут скрытую мифологическую или иную символику или кодировку, адресованную определенным социально-культурным группам. Воздействие на зрителя происходит преимущественно на сознательном уровне, но с элементами воздействия на уровне бессознательного, за счет индивидуально воспринимаемой системы знаков и символов, и индивидуальных «ключей» к запуску бессознательных переживаний, которые художнику удалось запечатлеть на полотне. Большинство картин талантливых художников относятся к этой категории. Кроме явного мастерства и интереса к сюжету, картины содержат уже и ту часть, которая с трудом поддается выражению словами – то есть затрагивает бессознательную часть психики зрителя. Фрейд в «Будущем одной иллюзии» писал: «Искусство, как мы давно уже убедились, дает эрзац удовлетворения, компенсирующий древнейшие, до сих пор глубочайшим образом переживаемые культурные запреты, и тем самым, как ничто другое, примиряет с принесенными им жертвами. Кроме того, художественные создания, давая повод к совместному переживанию высоко ценимых ощущений, вызывают чувства идентификации, в которых так остро нуждается всякий культурный круг; служат они также и нарциссическому удовлетворению, когда изображают достижения данной культуры, впечатляющим образом напоминают о ее идеалах«.

Художественные произведения, воздействующие на третьем уровне, затрагивают преимущественно бессознательную сферу зрителя. В таком случае человек осознает, что произведение ему нравится, его тянет смотреть на полотно вновь и вновь. Однако сформулировать, что именно его притягивает в художественном произведении человек не в состоянии. Даже если и удается добиться от него каких либо ответов, чаще всего они касаются каких либо незначительных деталей. В чем же тут дело? Бессознательный замысел художника и форма его воплощения, заложенная в произведение способны оказать на зрителя воздействие сходное с соприкосновением с другими реальностями в измененном состоянии сознания. Роберто Ассаджиоли добавляет, что некоторые произведения искусства гораздо больше самих себя, они способны выстраивать жизненные силы зрителя, и являются «почти живыми существами».

Эстетическая реакция

Эмоциональное восприятие произведений искусства сопровождается особыми эмоциональными состояниями, которые отличаются от обычных эмоциональных реакций в контексте повседневной жизни. Американский философ, занимающийся изучением эстетики, Монро Бердсли (1915 -1985) писал, что «часто встречается особое освежающее чувство, которое возникает из эстетического опыта, чувство необычайной полной свободы от внутреннего беспорядка и дисбаланса». Что же это за особая сила воздействия живописных произведений и как она воздействует на человека?

Взаимодействие человека с произведением искусства традиционно изучаются представителями нескольких научных дисциплин. В рамках искусствоведения рассматриваются только сами произведения искусства, эстетические и исторические содержательные стороны истории создания живописных произведений и их особенностей. Вне пределов внимания в искусствоведении остаются вопросы изучения психологического состояния самого художника, отражения этих состояний в его художественных произведениях и их воздействия на зрителей. Философия рассматривает искусство с точки зрения эстетики, предлагая свои описательные конструкции, и не погружаясь во внутренние механизмы взаимодействия человека и живописи. Классическая психология рассматривает особенности восприятия искусства и эмоциональные реакции человека без тщательного изучения отражения в художественном произведении психологических состояний художника и их влияния на зрителя. До сих пор не существует единой философской, психологической или иной платформы, описывающей систему “творец-произведение-зритель”.

Одним из теоретических «полей», где возможно творческое соединение психологии, философии и искусствоведения является теоретическое поле эстетической реакции зрителя.

Одним из первых в русскоязычной литературе термин «эстетическая реакция» был использован Л.С. Выготским [3] , который свел эстетическую реакцию к разрядке напряжения эмоционального аффекта, и описал изменения мышечного тонуса и дыхательного ритма как компоненты эстетической реакции.

В современном научном сообществе в понятие «эстетическая реакция» вкладывается гораздо большее содержание, чем это было во времена Л.С. Выготского. В англоязычной литературе существует целое созвездие терминов, полностью или частично описывающих феноменологию эстетической реакции. Наиболее удачными терминами являются «эстетическая реакция» или «эстетический ответ» («aesthetic response» (здесь и далее — англ.)), «эстетические переживания» («aesthetic experience»). К менее подходящим терминам, ограниченно отражающим феноменологию эстетической реакции следует отнести термины: эмоциональная реакция («affective response»), эстетическое определение («aesthetic appreciation»), эстетическое суждение («aesthetic judgment»), эстетическое предпочтение («aesthetic choice»).

Также в англоязычной литературе существует большое разнообразие формулировок эстетической реакции, которые мы постарались свести к следующему развернутому определению эстетической реакции:

Эстетическая реакция это:

- Многокомпонентная психофизиологическая, поведенческая и личностная реакция человека, возникающей в ответ на воспринятые сенсорными каналами человека многослойные стимулы, содержащиеся в произведении искусства, артефакте или объекте природы, обладающими особыми эстетическими свойствами.

- Эстетическая реакция характеризуется высокой степенью произвольной концентрации внимания на носителе эстетических стимулов, различной степенью выключения из потока восприятия окружающей реальности, выключением из потока оценки и переживаний по поводу событий прошлого и возможного будущего, с сохранением активных сторожевых зон сознания, сохранением эмоциональной дистанции от носителя эстетических стимулов, и переживанием чувства удовольствия при контакте с носителем эстетического стимула без четкого осознания источника удовольствия и утилитарного желания обладать им («нравится, но не хочется»).

- Результатом эстетической реакции является выработка эстетического суждения; совершение действий приближения или отдаления от носителя эстетического стимула; эмоциональное отреагирование; вхождение в определенное устойчивое эмоциональное состояние различной длительности и интенсивности (вплоть до вершинных переживаний или измененных состояний сознания), с возможностью повторного вхождения в данные состояния при обращении к оригиналу эстетического стимула, его символу-заместителю или к внутренней репродукции эстетического символа; возникновения чувства личной интеграции (цельности) и возросших личных возможностей; запуск процессов трансформации личности зрителя.

- Проявления эстетической реакции являются результатом взаимодействия: непосредственной эмоциональной реакции на воспринятые эстетические стимулы; сознательного соотнесения эстетических стимулов с значениями, смыслами и оценками, хранящимися в долговременной памяти; бессознательной обработки стимулов на уровне личного и коллективного бессознательного и соотнесения стимулов с содержанием сверхсознательной сферы; формирования на основе исходных эстетических смыслов новых объективно-субъективных конструкций, наделенных индивидуальными осознаваемыми и неосознаваемыми смыслами и значениями, которые замещают собой исходные эстетические стимулы.

- Эстетическая реакция может затрагивать и включать в себя все или избирательно любые из вышеперечисленных компонент.

- Эстетическая реакция имеет отличия от обычной реакции человека на визуальные стимулы. При эстетическом восприятии зритель не только репродуцирует полученные образы внутри сознания, но и активно привносит новые субъективные значения для них и создает визуальные модели, представляющие комплекс реконструкции первичного воспринятого объекта и его субъективной эмоционально-смысловой окраски и оценки, на основе собственного индивидуального жизненного опыта и знаний. В дальнейшем, при воспоминании или ином обращении к живописному произведению, человек обращается не к оригинальному образу, а к этой субъективно-объективной психической реконструкции оригинального образа и его творческой образной переработки.

Говоря о подобных реконструированных образах, немецкий философ и лингвист Зигфрид Шмидт [12] ввел понятие «коммуникат». Еще одной важной особенностью эстетической реакции, отличающей ее от обычной повседневной реакции на рядовые визуальные стимулы, является возможность индуцирования измененных состояний сознания у зрителя и возможность запуска процессов личностной трансформации при контакте с эстетическими стимулами.

Исторически сложилось несколько групп психологических теорий, описывающих особенности возникновения и протекания эстетической реакции. К первой группе относятся перцептивные теории, которые рассматривают, прежде всего, особенности восприятия эстетических стимулов. Эстетическая реакция, согласно перцептивным теориям, не является индивидуальной, так как не принадлежит конкретному зрителю, а обусловлена свойствами стимулов художественного произведения. Поэтому, с точки зрения сторонников перцептивных теорий, эстетическая реакция у всех людей более-менее одинаковая. К наиболее известным перцептивным эстетическим теориям относятся: теория немецкого психолога, физика и философа Густава Фехнера [8], немецкого психолога и философа Вильгельма Вундта [2], французского психолога и художника Франциса Молнара [13]. Также примата перцептивных процессов придерживается и канадский психолог Джеральд Купчик [7].

Вторую группу составляют когнитивные теории эстетической реакции. Согласно когнитивным теориям, эстетический стимул вызывает эмоциональные и аффективные реакции сравнения с теоретическим знаниями, поиск соответствий, выдвижение гипотез, концепций и категорий, и оценку произведения через соответствие с гипотезами или знаниями. В этой группе следует упомянуть эстетическую теорию Рудольфа Арнхейма, основанную на положениях гештальтпсихологии [1], теорию эстетического гомеостаза Ганса и Суламифи Крейтлеров [10], теорию коллативных паттернов живописи Дэниела Берлайна [5], и теории американских психологов Ховарда Гарднера [9] и Колина Мартиндейла [12].

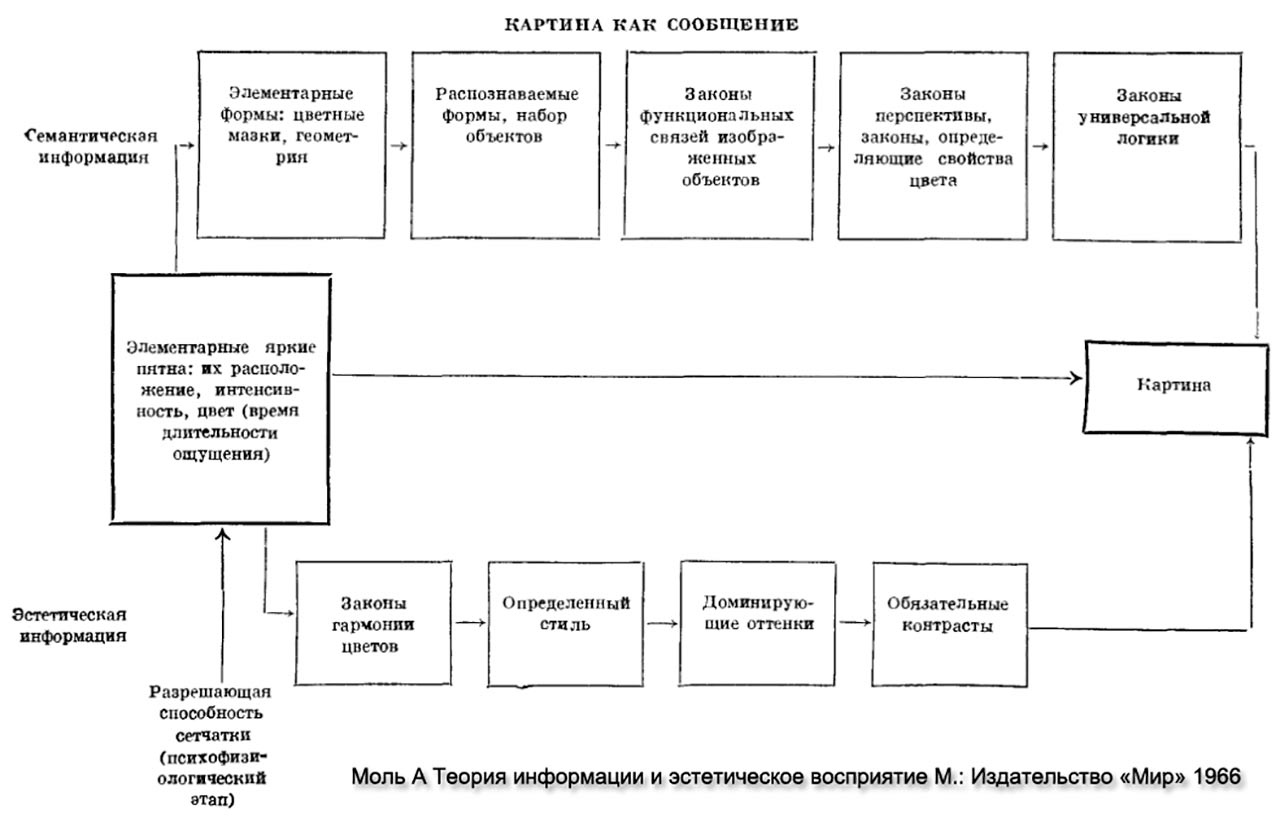

Однако, из-за того, что ни первая, ни вторая группа теорий не способны в полной мере описать реальное динамическое интерактивное взаимодействие человека с художественным произведением, возникли теоретические модели эстетической реакции третьей группы – информационные, которые объединили в себе когнитивные и перцептивные теории. В этих информационных теоретических моделях эстетическую реакцию стали рассматривать как совокупность потоков обрабатываемой информации, восприятие которой неотделимо от индивидуальной памяти, опыта и знаний. Такая информация способна воздействовать на зрителя даже при отсутствии полного сознательного внимания со стороны последнего.

Одной из первых информационных моделей эстетической реакции на восприятие человеком предметов искусства явилась основанная на принципах гештальтпсихологии теория доктора физики и философии Абрахама Моля [4] . Он рассматривал художественное произведение как совокупность базовых информационных элементов, распределенных в пространстве (например, мазки краски или цветовые пятна). Базовые элементы группируются, чтобы обозначить объекты, людей, обстоятельства или события. Передаваемую художественным произведением информацию Моль делил на семантическую и эстетическую. Семантическая информация является логической, связанной с внутренней структурой произведения. Этот вид информации поддается точной формулировке и побуждает зрителя совершать определенные действия. Семантическая информация основана на символах и всеобщих законах универсальной логики. Такую информацию можно передавать по различным каналам восприятия. В живописи к такой семантической информации относятся сюжет, отношения равновесия, перспектива и т.п. Эстетическая же информация – неформализуемая и невербализуемая – вызывает у зрителя определенные внутренние психоэмоциональные состояния. Такой род информации наиболее ценен, так как именно она заставляет зрителя обращаться к произведению вновь и вновь.

Две наиболее полные информационные модели эстетической реакции были представлены американским нейрофизиологом Аньяном Чаттерджи [6] и немецким психологом Хельмутом Ледером [11]. На основе этих двух моделей, рассматривающих динамические взаимоотношения между эмоциональной оценкой, процессами восприятия и познавательными процессами, формирующими в совокупности эстетическую реакцию, американский психолог Ошин Вартанян и испанский психолог Маркус Надаль представили объединенную модель эстетической реакции [15].

На этой схеме видно различие моделей Чаттерджи и Ледера, которое заключается главным образом в различном результате эстетической реакции. Модель Чаттерджи предусматривает эмоциональный отклик и выработку решения, в то время как модель Ледера описывает результат как выработку эстетического суждения и переживание эстетических эмоций. Кроме того, обе модели сконцентрированы на разных аспектах эстетической реакции. Чаттерджи уделил большее внимание перцептуальным процессам, и меньшее когнитивным, таким как интерпретация и классификация. С другой стороны Ледер не рассмотрел так детально перцептуальные процессы, сведя все восприятие в одну стадию, отведя центральную роль в формировании эстетической реакции познавательным процессам.

Говоря о теоретических моделях эстетической реакции следует заметить, что теоретические построения представленных информационных моделей эстетической реакции являются в основном результатом лабораторных наблюдений и описывают, в основном, скоротечные эстетические реакции, длящиеся от нескольких секунд до десятков минут. Обращение к реальным эстетическим переживаниям людей в естественных условиях (художественные галереи, музеи) позволит выявить феноменологию долговременных или отсроченных эстетических реакций, которые, как нам кажется, могут дать ответ на извечный философский вопрос о том, чем же притягивает человека произведения искусства, и почему человек постоянно возвращается к эстетическим переживаниям на протяжении всей своей жизни.

Первообраз в живописи

Одной из особенностей потока визуальных стимулов, воспринимаемого зрителем в живописных произведениях, является наличие скрытых «подсознательных» (subliminal) стимульных слоев, [16] несущих «сверхвизуальную» информацию, [17] которая воспринимается без участия сознания.

Восприятие эстетической многослойной скрытой визуальной информации играет важную роль в бессознательной моментальной эмоциональной оценке художественного произведения, являющейся одним из компонентов эстетической реакции. Результатом такой внесознательной эмоциональной оценки является целый ряд спонтанных эмоциональных, моторных и других видов реакций. Спонтанная эмоциональная оценка оказывает влияние как на сознательную интерпретацию зрителем художественного произведения, так и на вхождение зрителя в состояние эмпатии, характеризующегося сокращением психологической дистанции между зрителем и содержанием живописного произведения, вплоть до идентификации себя с означаемыми элементами изображения и глубокого эмоционального прочувствования изображенных состояний [18].

Скрытые слои изображения создаются художником непроизвольно, на внесознательном уровне и в подавляющем большинстве случаев не воспринимаются им самим, но могут определять чувство удовлетворения от проделанной работы, выступая в качестве важного фактора внутренней мотивации к продолжению творчества. Скрытые вложенные изображения в картине, созданные художником сознательно, из визуализируемого внутреннего образа, не оказывают на зрителя воздействия той же силы как спонтанные образы в скрытых слоях изображения. В отличие от таких образов, сознательно «вложенные» изображения могут быть восприняты зрителем на уровне сознательного восприятия и могут быть визуализированы без применения специальных техник восприятия или обработки изображения. Примером «сознательного» вложения может служить скрытое изображение умершего малыша с колыбелью на картине Винсента Ван Гога «Итальянка».

Бессознательные скрытые изображения могут являться отображением ведущего стимульного фактора, запустившего у художника цепь ассоциативных связей, приведших к формированию визуализируемого внутреннего образа картины («картина в душе»). Также они могут быть символическим отражением сильных устойчивых переживаний художника, доминирующих на момент создания картины, прямо или косвенно приведших к необходимости их отреагирования в виде итогового визуального образа («картина на холсте»). Такой доминирующий скрытый в картине образ, оказывающий мотивирующие воздействие на художника в процессе творчества, мы предлагаем называть «первообразом» или «визуальным архетипом», что является игрой терминов, обозначающих одно и то же: «архетип» переводится как «первообраз» или «первосимвол». В гештальтпсихологии аналогом «первообраза» является сам термин «гештальт».

Первообраз, в нашем понимании, являет собой индивидуальное внутреннее визуальное проявление архетипа, значимого для художника, имеющее непосредственное движущее воздействие на него в процессе творчества, являясь средством переноса образа из бессознательного на холст и — явно или неявно — отражающееся в итоговом художественном произведении.

Запечатленный в художественном произведении первообраз оказывает эмоциональное воздействие на зрителя на внесознательном уровне или комбинации сознательного и внесознательного уровней. Бессознательная сфера, поставляющая материал для формирования первообраза, питается не только коллективными архетипами (коллективным бессознательным), но и индивидуальным опытом прошлого как текущей жизни (личным бессознательным), так и сохраненной в генетической памяти индивидуальный опыт жизни предков творца. Зритель может воспринять первообраз из картины художника как почти в первозданном виде, так и стимуляция внесознательной сферы зрителя «первообразом» может вызвать у него рождение своего собственного «первообраза-коммуниката» [19], который зритель сохранит в качестве невербального образного впечатления от картины художника. «Первообраз-коммуникат» может быть лишь отдаленно связан или никак не связан с предметным воспринимаемым на картине контекстом изображения . Такой первообраз может представлять собой изрядно упрощенную по сравнению с оригиналом цветоформу, подобную возникающей у художника при визуальном синтезе будущей картины. [20]

В большинстве случаев скрытое изображение не может быть воспринято с помощью обычного сознательного уровня восприятия, как и большая часть обычной информации, которая накапливается в течение жизни, является недоступной для осознания в условиях обычного состояния сознания. [21] Чаще всего картины, несущие в себе скрытые слои, создавались художниками в состояниях измененного сознания (ИСС). Восприятие вложенного бессознательного изображения требует адекватности модальности состояния зрителя и художника – то есть нахождения зрителя в измененном состоянии сознания той или иной степени глубины, с фокусировкой внимания на картине, выключения из повседневного потока сознания, обусловленного влиянием окружающей среды, и развития состояния эмпатии. Одним из следствий вхождения в ИСС может быть расфокусировка зрения вследствие расслабления мышц глазного яблока и восприятие визуальных стимулов с помощью преферического зрения, обеспечивающегося функционированием «палочкового» аппарата сетчатки. Особенностью периферического зрения является возможность восприятия скрытых визуальных образов. Происходит это за счет ахроматичности периферического зрения, при котором происходит изменение яркости окрашенных объектов: теплые тона представляются более темными, а холодные — более светлыми. Вторым важным фактором является сниженная острота периферического зрения. [22] Сочетание этих двух факторов позволяет «усреднить» богатую цветовую палитру живописи, сводя ее к градациям серого, и «размыть» «флуктуации» форм и очертаний изображения. Результатом такого восприятия является слияние соседних близких по интенсивности яркости участков изображения – фузия, которая приводит к возможности перцепции скрытых слоев изображения в живописном произведении за счет устранения цветового «шума» и флуктуаций контуров и форм изображения.

Ярким примером может служить визуализация известного первообраза вороны, которая послужила пусковым триггером, запустившим у художника В.И. Сурикова процесс синтеза картины «Боярыня Морозова». Процитируем самого художника: «…А то раз ворону на снегу увидал. Сидит ворона на снегу и крыло отставила, черным пятном на белом сидит. Так вот эту ворону я много лет забыть не мог. Закроешь глаза — ворона на снегу сидит. Потом «Боярыню Морозову» написал» [23].

Источник