- ВОПРОС 19. Эмоциональная сфера в старшем школьном возрасте.

- Особенности эмоционально-волевой сферы школьников старших классов

- Особенности развития эмоционально-волевой сферы подростка — Факторы развития личности в старшем школьном возрасте

- Факторы развития личности в старшем школьном возрасте

- Основные особенности эмоционально-волевой сферы старшеклассников

- Психологический старшеклассник — личность

- Психолого-педагогические основы развития эмоционально-волевой сферы

ВОПРОС 19. Эмоциональная сфера в старшем школьном возрасте.

Старший школьный возраст совпадает со старшим подростковым возрастом и началом юности. Это сензитивный возраст для развития всех проявлений эмоциональной сферы: интенсивно реализуются и развиваются все те потенции эмоциональности, которые заложены в человеке от рождения. Недаром в народе говорят о «юношеской пылкости». Юношеские чувства становятся более зрелыми, устойчивыми, глубокими.

Эмоциональная сфера старшеклассников характеризуется:

1) многообразием переживаемых чувств, особенно нравственных;

2) большей, чем у подростков, устойчивостью эмоций;

3) способностью к сопереживанию, т. е. способностью откликаться на переживания других, близких им людей;

4) появлением чувства любви.

5) развитием эстетических чувств, способностью замечать прекрасное в окружающей действительности. Развивается эстетическая восприимчивость к мягким, нежным, спокойным лирическим объектам. Это, в свою очередь, помогает старшеклассникам освободиться от вульгарных привычек, непривлекательных манер, способствует развитию чуткости, отзывчивости, мягкости, сдержанности. Эстетические чувства у них более сложны, чем у подростков. Но, с другой стороны, они могут приводить к оригинальничанию, незрелым и неправильным эстетическим представлениям, увлечению эрзац-культурой и т. п.

Наиболее частое излюбленное содержание споров и задушевных бесед старшеклассников — это этические, нравственные проблемы. Они не просто влюбляются или дружат, но и обязательно хотят знать: «Что такое дружба?», «Что такое любовь?»

Старшеклассники готовы долго и горячо обсуждать, можно ли влюбиться сразу в двоих, может ли быть дружба между юношей и девушкой. Характерно их стремление найти истину именно в разговоре, в разъяснении понятий. Они относятся к житейским этическим понятиям так же, как к понятиям естественно-научным: ожидают точных, однозначных ответов и не склонны мириться с расхождениями и неясностями. Искания старших школьников проникнуты порывами чувства и воли, их мышление носит страстный характер (Курс обшей, воз’растной и педагогической психологии / Под ред. М. В. Гамезо. Вып. 3. М.: Просвещение, 1982. С. 99-100).

В юношеском возрасте возникает более совершенное владение выражением своих эмоций и чувств. Юноша не только умеет их скрывать, по и маскировать. Так, взволнованность он может маскировать ироническим смехом, грусть — напускной веселостью, застенчивость — развязными манерами и самоуверенным тоном. Стихийное проявление радости, которое так естественно для маленьких детей и подростков (подпрыгивание, хлопание в ладоши), начинает смущать старшеклассников: оно считается «детским».

Застенчивость.Застенчивость — характерная особенность юношеского возраста. Обнаружено, что среди учащихся 4-6-х классов школ и колледжей 42% застенчивых детей, но если различия между мальчиками и девочками по частоте ее проявления не отмечены, то в 8-х классах их количество возросло до 54%, причем за счет девочек. Особую специфику приобретает застенчивость у 15-17-летних юношей и девушек в процессе общения их друг с другом. В общении с лицами своего пола они чувствуют себя значительно увереннее, чем с лицами противоположного пола.

В средневековой Франции был разработан специальный ритуал для застенчивых юношей и девушек, помогавший им выразить свои симпатии или антипатии друг к другу. В майские дни во время праздников и танцев каждый из них держал в руках букетик ландышей. Юноша, подходя к девушке, давал ей свой букетик. Если девушка испытывала к нему симпатию, то отдавала ему свой. Это означало, что она согласна быть с ним вместе целый вечер. Если девушка бросала букетик юноши на землю и растаптывала его, это означало, что этот юноша ей совсем не нравится и ему больше незачем подходить к ней. Если юноша просил у девушки булавку, чтобы приколоть букетик к своей одежде, и девушка давала ее, это означало, что она согласна выйти за него замуж.

Источник

Особенности эмоционально-волевой сферы школьников старших классов

Школьник старших классов подают на два возрастных периода: старший подростковый возраст и начало юности. Это синзитивный возраст для развития всех проявлений эмоциональной сферы. Недаром в народе говорят о «юношеской пылкости». Юношеские чувства становятся более зрелыми, устойчивыми, глубокими.

Эмоциональная сфера старшеклассников характеризуется:

· многообразием переживаемых чувств, особенно нравственных;

· большей, чем у подростков, устойчивостью эмоций;

· способностью к сопереживанию, т.е. способностью откликаться на переживания других, близких им людей;

· появлением чувства любви;

· развитием эстетических чувств, способностью замечать прекрасное в окружающей действительности. Развивается эстетическая восприимчивость к мягким, нежным, спокойным лирическим объектам. Это способствует томя. Что старшеклассники освобождаются от вульгарных привычек, непристойных манер, способствует чувству отзывчивости, мягкости, сдержанности. Но, с дугой стороны, это приводит к оригинальничанию, незрелым и неправильным эстетическим представлениям, увлечению эрзац-культурой.

В юношеском возрасте возникает более совершенное владение своими эмоциями и чувствами. Юноша имеет не только их скрывать, но и маскировать. Стихийное проявление радости, которое так естественно для маленьких детей и подростков, начинает смущать старших подростков и юношей, оно считается «детским».

Застенчивость характерна и для старших школьников Особенностью этой застенчивости выступает тот момент, что в процессе общения с лицами одного пола они чувствуют себя значительно увереннее, чем с лицами противоположного пола. Вместе с тем среди старшеклассников 13% лиц, которых называют беззастенчивыми, бесстыдными. Это экстравертивные, эмоционально возбудимые, смелые, склонные к риску и авантюризму юноши. Они высококонфликты, обладают низким социальным самоконтролем. Такие лица встречаются чаще у юношей, чем у девушек.

В старшем школьном возрасте на первое место выходят страхи связанные с престижной опасностью, затем – реальные и только потом –мнимые. Из престижных опасностей больше всего старшеклассники боятся неудачи на экзаменах и контрольных, одиночества, безразличия со стороны товарищей, выступления перед большой аудиторией. Из реальных страхов преобладает тревога за здоровье, страх перед хулиганами, бандитами. Мнимые опасности связаны с насекомыми, мышами, крысами, медицинскими процедурами.

В ранней юности резко усиливается потребность в индивидуальной интимной дружбе. Поиск друга начинается еще в подростковом возрасте. Но дружба юношей гораздо устойчивее и глубже. На первый план выдвигается интимность, эмоциональное тепло и искренность. Нередко друг выполняет функцию психологической или даже физической защиты. Отсюда и выбор соответствующих друзей и характер взаимных отношений с ними. В большинстве случаев друзей выбирают среди лиц своего пола. У девочек потребность в интимной дружбе возникает раньше, чем у мальчиков, и требования к дружбе у них выше, хотя позже эти различия выравниваются.

Юношеская дружба, как первая самостоятельно выбранная и глубокая личная привязанность предваряет любовь.

Юношеская любовь как правило, чиста, непосредственна, богата разнообразными переживаниями, носит оттенок нежности, мечтательности, лири чности и искренности. Правда, она часто имеет характер влюбленности с типичными для нее взглядами, записками с объяснением в любви и принимает «эпидемический» характер – одном классе никто не влюбляется, а в другом – поголовно.

Юношеская любовь – здоровое чувство, и взрослым нужно относиться к ней с уважением, а не пытаться «пресечь зло». В большинстве случаев возникающее чувство любви вызывает у юношей и девушек стремление преодолеть свои недостатки, выработать положительные качества личности, развиться физически, чтобы привлечь внимание объекта своих чувств. Конечно, половое созревание придает сексуальную окраску юношеским переживаниям и интересам, хотя юношеской любви еще далеко до зрелой любви взрослых, в которой гармонически сочетаются половое влечение и потребность в глубоком личностном общении, слиянии с любимым человеком.

Следует иметь в виду, что при взаимоотношениях школьников разного пола мальчики испытывают большую напряженность, чем девочки. Ведь согласно установившимся в нашем обществе культурным нормам, инициативу в налаживании интимных взаимоотношений должен брать на себя мужчина. А как это сделать, юноша часто не знает.

Старшеклассники могут проявлять достаточно высокую настойчивость в достижении поставленными ими цели, у них значительно увеличивается терпеливость при физической работе. Однако у школьниц старших классов резко снижается смелость, что, в частности, создает определенные трудности в их физическом воспитании.

В старших классах усиленно формируется моральный компонент воли. Воля проявляется школьниками под влиянием идей, значимых для обществ а, товарищей.

Можно считать, что волевая привычка сформировалась, если школьник без всяких усилий стремится к выполнению задания и испытывает неудобство, если почему-либо не может эту деятельность осуществить.

Волевые качества у школьников развиваются в ходе формирования их личности, ее нравственной основы.

Источник

Особенности развития эмоционально-волевой сферы подростка — Факторы развития личности в старшем школьном возрасте

Развитие всех психических функций имеет гетерохронный (неравномерный) характер. Для определенных свойств психики существует возрастной период, в течение которого их формирование происходит наиболее динамично. Э. Эриксон выделил восемь этапов жизни, каждый из которых завершается возрастным кризисом, характеризующимся формированием новых образований, свойственных данному возрастному интервалу. Причем понятие «кризисы» он рассматривает не как негативно окрашенное понятие, а как поворотный пункт, период, связанный с повышенной чувствительностью и увеличением потенциала. Чувствительность к определенным импульсам предопределена развитием высших нервных функций. Эриксоновская периодизация эмоционально-волевого развития личности включает в себя:

Младенчество от 1 до 2-3 лет, характеризующееся формированием доверия к ребенку, когда закладывается будущая замкнутая или открытая личность. так называемую оральную стадию, когда мать или другой значимый человек значим для ребенка в период, который Эриксон назвал «основополагающим убеждением против безнадежности»;

раннее детство от 1 до 3 лет или анальная стадия, характеризующаяся формированием воли ребенка, из-за чего он может стать капризным. Значимыми личностями являются родители. После кризиса маленькая личность обретает уверенность в себе и чувство независимости, поэтому этот период также называют «автономия против стыда и сомнений»;

детство (3-6 лет), фаллическая (Эдипова) стадия — у ребенка развивается интерес к постижению мира, решительность, настойчивость. Кроме родителей, на личность влияют братья и сестры, соседи. В конце кризиса личность должна стать более активной, вовлеченной в общение со сверстниками, это время «инициативы против вины и сомнений»?

школьный возраст, 6-12 лет, или латентный период, в течение которого ребенок, начиная учиться в школе, учится ценить труд, усилия и жизненные достижения, борется с ленью, учится устанавливать отношения в группе сверстников, которая наравне с учителями становится значимой для личности на этапе «дружба против неполноценности»;

старший школьный возраст (отрочество) и юность — 12-20 лет, половозрелая стадия, период полового созревания, он характеризуется созреванием личности, формированием эмоционально-волевой сферы взрослого человека. Формируется мировоззрение, основные черты характера при исключительной значимости сверстников. Завершение периода «личностная идентичность против ролевого смещения» и связанного с ним кризиса должно заканчиваться осознанием собственной уникальности, принадлежности и закреплением социальной и гендерной роли личности в обществе;

ранняя зрелость или взрослость — 20-25 лет, период, в течение которого личность продолжает развиваться под влиянием новых факторов: трудовой коллектив, создание семьи. Друзья и близкие становятся значимыми личностями, возрастает роль сотрудничества в период «близость против одиночества», который индивид должен пережить самостоятельно;

Факторы развития личности в старшем школьном возрасте

Основываясь на эриксоновском понимании «возрастного кризиса», мы можем выделить старший школьный возраст как отдельный кризисный период, который менее бурный, чем подростковый, но характеризуется важными новыми событиями, в частности, развитием саморегуляции и профессионального самоопределения. Старший школьный возраст — это период, который считается переходным этапом между детством и взрослостью. Именно в это время старшеклассник начинает задумываться о настоящем, обдумывать перспективы на будущее, задумываться над вопросами поиска смысла своей жизни и пути собственного самоопределения. Л.И. Божович писал, что старшеклассники — это «люди, обращенные в будущее, и настоящее выступает для них в свете этой новой личностной ориентации». Старший школьный возраст, по мнению И.С. Кона, в российской системе образования совпадает с возрастом ранней юности и находится в пределах 14-18 лет. В дальнейшем, говоря о возрастных особенностях старшего школьного возраста, мы будем учитывать и особенности ранней юности. Особое положение этого возрастного периода предопределено динамичной перестройкой физиологических структур, а также внутренней (психологической) и внешней (социальной) среды молодого человека.

Следует отметить, что процесс психического развития личности обусловлен гармоничным соотношением между нейрофизиологическими возможностями человека и требованиями, которые выдвигает социальная среда. Поэтому, прежде чем рассмотреть особенности развития высших психических функций, сформулируем основные факторы, влияющие на этот процесс:

а) достижение определенного уровня морфологической зрелости структуры мозга, ответственной за регуляцию соответствующей психической функции;

б) наличие стимулов среды, отвечающих нейрофизиологическим возможностям такой структуры — при наличии адекватных стимулов ускоряется темп достижения функциональной зрелости этих центров, что в свою очередь приводит к активному формированию связей психических функций, обеспечиваемых соответствующими центрами;

в) наступление сензитивного периода — с нейропсихологической точки зрения, сензитивность означает достижение определенными мозговыми центрами такого уровня зрелости, при котором резко повышается их чувствительность к соответствующим воздействиям среды.

Еще Б.Г. Ананьев указывал, что сенситивные периоды нельзя относить исключительно к морфогенезу мозга или только к социальным явлениям — они являются продуктом взаимопроникновения биологического и социального в целостном психическом развитии. А это, в свою очередь, означает, что для формирования новообразований, характерных для старшего школьного возраста, необходима тонкая и деликатная стимуляция со стороны ближайшего окружения, создание благоприятной социальной ситуации.

Анализируя вышеперечисленные предпосылки, можно сделать следующие выводы:

- Формирование психических функций, в том числе эмоционально-волевых качеств, тесно связано и предопределено созреванием соответствующих отделов мозга;

- созревание определенной структуры мозга сигнализирует о начале сенситивного периода для определенной психической функции;

Основные особенности эмоционально-волевой сферы старшеклассников

Неопределённость позиции старшеклассника-юноши или девушки (с одной стороны — ребёнок, который не имеет существенного жизненного опыта, с другой — взрослый, поставленный перед новыми обязанностями) в значительной степени определяют протекание данного возрастного периода. Соответственно, необходимо указать на две крайности, которые могут быть одинаково опасными: первая заключается в том, что личность чрезмерно развращают и расслабляют ее волю, лишая необходимости прикладывать какие-либо усилия; вторая крайность заключается в перегрузке личности непосильными заданиями.

В первом случае не формируется навык прикладывать усилия в жизненных ситуациях, во втором же — создаётся привычка оставлять дело незавершённым, поскольку непосильные задания как правило невозможно выполнить. Этот процесс непосредственно зависит от условий окружающей среды. Обращаясь к современным социально-экономическим условиям, можно констатировать отсутствие социальной стабильности и уверенности. С экономической точки зрения, существенное значение имеют последствия экономического кризиса 2008-2009 годы, отголоски которого раздаются сегодня, а также нового кризиса 2014-2015 гг., вызванного геополитическими трансформациями. Они влияют как на актуальное финансовое положение, так и на прогнозирование и планирование ближайшего будущего и профессионального самоопределения — залогов успешной самореализации и финансовой обеспеченности молодежи.

Социальную ситуацию развития в юности определяет также процесс социализации. В период 15-17 лет идет процесс развития мышления (как абстрактного, так и логического), становления рефлексии собственного жизненного пути, стремления к самореализации, которые вместе заостряют потребность молодого человека занять определённую социальную нишу, определить свою общественную позицию и вызывают появление нового измерения социального движения: «Я и общество». Развитие абстрактного мышления приводит к освоению абстрактных категорий свободы, справедливости любви, у молодого человека появляется тяга к мечтаниям. Одним из проявлений социальной незрелости может быть неосознание собственных общественных прав, обязанностей и последствий совершенных действий. Этим можно объяснить большое количество противоправных действий, в том числе экспериментов с алкогольными или наркотическими веществами, хулиганства, нарушения правил поведения в обществе, что совершаются в этом возрасте. Еще одним аспектом социализации является профессиональное самоопределение, психологическая готовность к которому формируется в старших классах.

С психологической точки зрения старший школьный возраст характеризуется стабилизацией всех психических процессов, личность приобретает стойкий характер. В возрасте 12-14 лет (что отвечает нижнему пределу возраста старшеклассников) достигается период становления и постижения формальных операций, в ходе которых старшеклассник может действовать, не только опираясь на действительность, но и относительно мира абстрактных возможностей. Поэтому данный возраст считают сенситивным для усвоения сложных интеллектуальных операций, а также построения жизненных планов. В своей книге «Теория развития или секреты формирования личности» Уильям Крейн, ссылаясь на работы Пиаже, указывает на то, что усвоение формальных операций ведёт также к развитию моральных суждений. На протяжении всего подросткового периода у детей формируются моральное мышление. Старший школьный возраст часто рассматривают как завершающий период в формировании воли, и связанных с ней моральных установок. Воля становится не только внутренней свойством индивида, но и выступает как такое качество, которое является для него ценным.

Психологический старшеклассник — личность

Относительно мало внимания в современной психологии уделяется исследованию особенностей старшего школьного возраста. Однако этот возрастной период является важным жизненным этапом в становлении личности, так как характеризуется максимальным кризисом идентичности. Это сложный, но благоприятный период для сознательного формирования и развития эмоционально-волевых качеств личности, навыков сознательной эмоционально-волевой саморегуляции, самоуправления. Формирование характерных новообразований предопределяется тремя факторами:

- биологическими — окончательное формирование структур головного мозга, в частности лобных долей, достижение физической зрелости;

- социальный — повышение уровня требований окружающей среды и социальных ожиданий, расширение круга обязанностей; —

- психологические — возникновение внутренней потребности ощущать себя частью общества, стремление найти свое место в жизни и влиять на нее и т.д.

Гармоничное соотношение этих факторов создает условия, а иногда и инициирует, во-первых, интерес к навыкам эмоционально-волевой саморегуляции со стороны старшего, во-вторых, создает условия, при которых умение проявлять самоконтроль, выражать свои эмоции в приемлемой форме становится неотъемлемой частью деятельности. Например, отмеченные умения необходимы старшеклассникам в процессе учебной деятельности, которая является подготовкой к профессиональной деятельности. Эмоционально-волевая саморегуляция, как важная часть развития эмоционально-волевой сферы, представляет собой способность личности сознательно и целенаправленно контролировать свои действия и поступки, а значит, и чувства, вслед за достижением поставленной цели. Однако для развития эмоционально-волевой саморегуляции личности, как было отмечено, необходимо гармоничное соотношение всех трех факторов, что в современном обществе чаще всего невозможно.

Следовательно, влияние социальной среды может проявляться таким образом, что не позволяет человеку оптимально развивать эмоционально-волевые качества, тренировать их. Или, наоборот, ставит человека в положение повышенной ответственности, требуя от него принятия ключевых решений в условиях недостатка опыта. Более того, человек, способный к эмоционально-волевой саморегуляции, может быть нежелателен с точки зрения манипулирования сознанием индивида маркетинговой индустрией, так как ему сложнее навязать невыгодную стратегию потребительского поведения, или политической ситуацией. Следовательно, большое количество ресурсов тратится на воспитание, посредством влияния СМИ или других средств, безвольного человека, который должен быть зависим от доминирующей точки зрения, то есть иметь внешний локус контроля. Например, основным мерилом успешного человека сегодня считается тот, кто материально обеспечен. Занимать определенные должности «не престижно».

Если нет внешней социальной мотивации для культивирования эмоционально-волевой саморегуляции, то встает вопрос о формировании внутренней мотивации. Какой она должна быть? Какова должна быть природа такой мотивации и как ее формировать? Эти и другие вопросы раскрывают новые грани изучения проблемы развития эмоционально-волевой сферы в старшем школьном возрасте. Исходя из рассмотренного материала, становится очевидным, что формирование эмоционально-волевой сферы в старшем школьном возрасте оказывает непосредственное влияние на дальнейшую жизнь человека. Поэтому чрезвычайно важно создать благоприятные условия для психологического развития личности в этом возрасте, как дома, так и в школе и других социальных институтах.

Психолого-педагогические основы развития эмоционально-волевой сферы

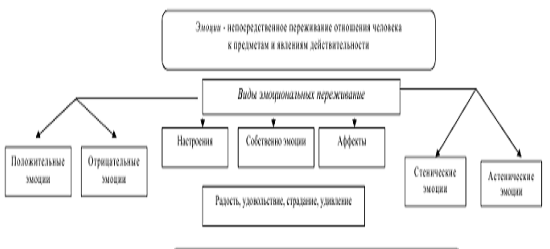

Эмоции — это особый класс субъективных психологических состояний, отражающих в форме непосредственных переживаний, ощущений приятного и неприятного, отношение человека к миру и людям, процесс и результаты его практической деятельности. К классу эмоций относятся настроения, чувства, аффекты, страсти и стрессы. Это так называемые «чистые» эмоции. Они включены во все психические процессы и состояния человека. Любое проявление его деятельности сопровождается эмоциональными переживаниями.

Направления исследования воли и эмоций сформировались и существуют как относительно самостоятельные. Однако в ряде работ они рассматриваются в единстве, и используется термин эмоционально-волевая сфера личности. Этот термин используется в основном в прикладных и экспериментальных исследованиях при описании регуляции конкретных видов деятельности в определенных условиях. Совершенно очевидно, что регуляция действует как целостный механизм, что различные сферы личности связаны друг с другом. В связи с этим актуальным остается вопрос рассмотрения взаимодействия, взаимозависимости эмоциональной и волевой регуляции, единства эмоциональной и волевой сфер личности. К рассмотрению этого вопроса можно подойти с разных сторон: со стороны участия эмоций в волевых процессах и участия волевых процессов в эмоциональной регуляции. Можно попытаться обнаружить более глубокие взаимосвязи, рассмотреть эти виды регуляции в неразрывном единстве.

Учитывая, что существует ряд подходов к объяснению воли и различные подходы к объяснению эмоциональных процессов, в поставленной задаче обнаруживается множество различных аспектов. Не претендуя на исчерпывающий анализ всех направлений исследований воли и эмоций, попробуем рассмотреть некоторые из них, акцентируя внимание на взаимосвязи рассматриваемых сфер.

Е.О. Смирнова показала, что линии развития мотивационной сферы и опосредования поведения изучаются как две относительно самостоятельные реальности. В то же время в их развитии выявляются общие тенденции. При рассмотрении этих общих тенденций раскрывается роль эмоциональности в волевой и добровольческой регуляции действий. Е.О. Смирнова пишет: «Вторая общая тенденция развития воли и добровольности состоит в изменении места регулятора поведения в структуре действия, а именно в его смещении от конца действия к началу. И речь, и аффект первоначально «следуют за действием» и лишь фиксируют его результат. На более поздних этапах развития они смещаются к началу действия, т.е. предвосхищают его. Формирование планирующей функции речи и эмоциональное предвосхищение свидетельствуют о формировании у ребенка образа своего действия, который имеет не только когнитивный, но и аффективный момент. Этот эмоционально-когнитивный образ своего действия становится его регулятором.

В подходе Е.О. Смирновой значение эмоций для опосредования поведения связано с общением ребенка со взрослым. Дело в том, что только эмоционально значимое общение выполняет развивающую функцию. Таким образом, способность опосредовать свои действия через слова определяется осознанием значения слова, которое изначально связано с его аффективной привлекательностью. Как показывают исследования, осознание значения слова происходит в раннем возрасте в ситуации эмоционального общения со взрослым, опосредованного словом и предметом».

На странице курсовые работы по психологии вы найдете много готовых тем для курсовых по предмету «Психология».

Читайте дополнительные лекции:

Образовательный сайт для студентов и школьников

Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки «www.lfirmal.com» в качестве источника.

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

Источник