- Тревожный ребенок. Что делать?

- Тревожный ребенок. Дошкольный возраст

- Школьная пора

- Тревожный ребенок. Советы детского психолога

- Эмоционально тревожный синдром у детей

- Патогенетические механизмы тревожных расстройств

- Лечение ТР у детей и подростков

- Материал и методы

- Результаты исследования

- Заключение

- Литература

Тревожный ребенок. Что делать?

«Я точно не заболею? А качели не упадут? Мама, я за тебя и за бабушку очень беспокоюсь». Ежедневная череда «тревожащих» вопросов, которая утомляет окружающих. Нет никакой возможности оставить любимое чадо одного в квартире и спокойно отправиться по своим делам. Что такое случилось с ребенком, который некоторое время назад был спокойным и послушным?

Все дети разные! У некоторых с самого раннего детства отмечается боязливость и высокая чувствительность, робость и неуверенность. Такие дети могут беспокоиться по самому казалось бы незначительному поводу, испытывать тревогу и волнения. Поводом может служить: отношения в семье и школе; предстоящая встреча, свидание или сдача экзаменов, а также проблемы вселенского масштаба, которые по сути не имеют к ребенку никакого отношения.

Повышенная тревожность затрагивает привычную жизнь и напрямую влияет на её качество. Меняется внутренний мир человека, его поведение и, как следствие, отношения с окружающими. При высокой тревожности у ребенка может:

- нарушаться режим сна и бодрствования,

- снижаться или совсем пропадать аппетит,

- ухудшаться внимание и память,

- снижаться настроение,

- меняться поведение и поведенческие реакции.

Также при высокой тревожности часто начинают появляться вегетативные реакции (потливость, учащенное сердцебиение, покраснение или побледнение кожи, боль или неприятные ощущения в различных частях тела и т.д.).

Стабильный уклад жизни и привычная деятельность остается в прошлом. Тревожность занимает главенствующее место в жизни не только ребенка, но и всей семьи.

Тревожный ребенок. Дошкольный возраст

На детской площадке ваш малыш не отходит от вас, все время держится за руку, прячется за вашу спину, боится играть с другими детьми, сторонится шумных игр, не может попросить у других понравившуюся игрушку. Не подходит к детям, боится с ними играть. На предложение взрослых покататься на самокате или роликах, говорит, что боится упасть. Новая игра может вызвать волну страхов и опасений: «Я не справлюсь», «у меня не получится», «мне будет больно».

Когда дошколенок находится дома, то старается держать близких, а особенно маму в «поле зрения». Ее уход, даже на кроткое время, может вызвать бурю негативных эмоций. В ожидании ее возвращения, малыш стоит под дверью и прислушивается к шагам, каждые 10 минут звонит ей на телефон или спрашивает у домашних, когда она вернется.

Смена привычной одежды на новую у таких детей – процесс крайне трудный. То же самое с питанием, привыкнув к одному и тому же рациону, они с трудом соглашаются на уговоры попробовать новые блюда или продукты. Строгий распорядок дня и «стабильность» дают таким детям ощущение спокойствия и комфорта. Любые новшества или отход от привычного уклада жизни создают дискомфорт, повышают тревогу. Они не терпят изменения планов и с большим трудом адаптируются к быстроменяющейся ситуации.

Тревожные дети часто придумывают определенные ритуалы и заставляют домочадцев им следовать. Они могут долго помнить, «застревать» на негативных переживаниях или неприятных моментах. Любое неосторожное слово или действие оказывает на них сильное впечатление. Например, фраза, сказанная воспитателем в детском саду о том, что нельзя опаздывать к началу завтрака, может вызвать реальную тревогу у малыша. Еще с вечера он будет по нескольку раз напоминать об этом маме, а утром ее торопить, боясь опоздать.

Телевизионные передачи со сценами агрессии и насилия, фантастические фильмы и «ужастики» у ребенка с высокой тревожностью отложатся надолго в памяти и могут вызвать ночные кошмары, трудности с засыпанием.

Тревожных детей вы не увидите на детском утреннике или на сцене школьного спектакля. Даже выученное на 5 с плюсом стихотворение они постесняются рассказать перед публикой.

Как правило, такие ребята испытывают проблемы в общении со сверстниками, не любят и избегают шумные, подвижные игры. В ответ на значимое событие у них возникают невротические реакции: тики (повторяющиеся непроизвольные движения мышц); вокализмы («покашливания», «шмыганье» и т.д.); заикание и запинки в речи. В некоторых случаях появляются «неприятные» привычки такие как: обгрызание ногтей, сосание пальцев или предметов, накручивание (выдергивание) волос, энурез (недержание мочи).

Со временем, опасения могут трансформироваться в конкретные или беспричинные страхи. Ощущение опасности словно преследует ребенка: дома, в школе, на отдыхе. Ребенок может отказываться от походов в гости, посещения спортивных секций и творческих кружков. Посреди ночи прибегать к родителям, спать с включенным светом. Днем – невнимательный, рассеянный, напряженный. На этом фоне могут усиливаться вегетативные реакции: тошнота, рвота, боли неясного происхождения, скачки артериального давления. При медицинском обследовании, как правило, ничего серьезного не находят, а предложенная терапия дает лишь кратковременное снятие симптомов. Можно сказать, что тревожные дети имеют склонность к психосоматическим расстройствам.

Школьная пора

Подростковый возраст – пора серьезной перестройки всего организма. Гормональный «взрыв» сопровождается переоценкой ценностей и своего жизненного пути, социального статуса и места в обществе. Эмоциональные переживания усиливаются в разы, что может повлиять на настроение и стать причиной возникновения депрессии. Именно в это период родителям стоит обратить особое внимание на своего «малыша». Изменение привычек и режима дня-ночи; излишняя замкнутость, отгороженность, частая смена настроения; отказ от привычного круга общения и посещений школы; снижение успеваемости – первые «звоночки» на которые не стоит закрывать глаза, игнорировать, лучше вовремя обратиться за консультацией к специалисту.

В этот же период у подростка могут возникать панические атаки, которые сопровождаются чувством страха, вегетативными реакциями (учащенным сердцебиением, повышением артериального давления, спазмами и т.д.).

Заметили, что у вашего ребенка вышеуказанные признаки носят устойчивый характер на протяжении достаточно длительного времени (около месяца) и стали влиять на качество жизни? Не бойтесь обратиться за консультацией к врачу или медицинскому психологу.

Ответственность, старательность, трудолюбие и перфекционизм

Стоит отметить, что тревожные дети бывают часто успешны в социальной жизни и добиваются значительных успехов за счет своих личностных качеств. Они ответственные, старательные, трудолюбивые, добросовестно выполняют поручения, имеют склонность к перфекционизму. При своевременной коррекции и поддержке со стороны близких, они могут адаптироваться к повседневной реальности и не испытывать психологический дискомфорт.

Тревожный ребенок. Советы детского психолога

Постарайтесь создать ребенку стабильную среду, которая придаст ему уверенности и снизит излишнюю тревожность.

Стоит заранее его предупреждать о каких-либо изменениях в планах. Неожиданные сюрпризы не нужны!

Давайте ему достаточное количество времени, чтобы адаптироваться, подготовиться к предстоящему мероприятию. Не спешите и не торопите!

Как правило, не работают советы типа:

«Не надо беспокоиться, переживать, все будет хорошо!». Поверьте, от этих слов ваш ребенок не станет меньше волноваться и тревожиться.

Более полезными и действенными будут фразы:

- Я рядом с тобой, ты в безопасности.

- Давай поговорим, о чем ты сейчас думаешь.

- На сколько сильно ты тревожишься, например по 10-ти бальной шкале.

- Давай подумаем вместе, что может случиться дальше?

- Бывает, что я тоже боюсь и нервничаю…

- Подскажи мне, как я могу тебе помочь?

Источник

Эмоционально тревожный синдром у детей

Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики педиатрического факультета ФГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

Тревожные расстройства (ТР) представляют одну из самых частых групп патологических состояний в клинической практике среди пациентов всех возрастов: их распространенность в течение жизни (lifetime prevalence) составляет около 30% [1]. По данным эпидемиологических исследований, частота встречаемости ТР среди детского и подросткового населения варьируется от 9 до 32% и характеризуется тенденцией к возрастанию при переходе от младших возрастных групп к более старшим [2]. ТР могут выступать в качестве как самостоятельного, так и сопутствующего состояния при многих заболеваниях нервной системы у детей, включая нарушения развития речи и школьных навыков, синдром дефицита внимания и гиперактивности, первичные головные боли (мигрень и головную боль напряжения), эпилепсию, последствия перинатальных поражений нервной системы, черепно-мозговых травм, нейроинфекций, расстройства аутистического спектра и др.

Формирование ТР происходит постепенно. У большинства взрослых пациентов с эмоциональными расстройствами (включая ТР и депрессию) первые симптомы манифестировали в детстве или отрочестве и при этом обычно диагностировали ТР [3]. Однако у многих детей и подростков ТР долго остаются неустановленными, что влечет за собой отсутствие применения специализированной помощи и лекарственной терапии, а вслед за этим – хронизацию ТР.

Необходимо отличать тревогу как нормальный и предвосхищающий ответ на угрожающие или стрессорные воздействия от манифестации ТР. Еще З. Фрейд использовал термин «сигнальная тревога» для обозначения умеренно болезненного ожидания какой-либо неприятной ситуации, которое предупреждает: «Впереди опасность!» [4]. Тревога выполняет приспособительную сигнальную функцию для подготовки на уровне организма к «встрече» опасности и выбора реакции на нее: «атака, борьба» или «уход, избегание». В норме проявления тревоги носят кратковременный характер (транзиторны) и хорошо поддаются контролю индивидуума. Условно выделяют психологические проявления тревоги и различные физические (соматические) симптомы, большинство из которых связано с дисбалансом регуляции (активацией) вегетативной нервной системы.

Между тем тревога носит двойственный характер [4]. Что касается позитивной стороны, то она предотвращает повторение болезненных или деструктивных ситуаций, повышает уровень мотивации, позволяя ребенку максимально использовать свои способности, порождает механизмы защиты, которые могут быть социально адаптивными и способствовать дальнейшему развитию. Но, с другой стороны, тревога способна закреплять неадекватные, саморазрушительные защитные механизмы и причудливым образом искажать как мышление, так и действия [4].

Проявления тревоги приобретают клиническую значимость в тех случаях, когда:

- становятся значительными их выраженность и продолжительность;

- симптомы возникают в отсутствие стрессорных факторов;

- симптомы нарушают физическое (соматическое) и социально-психологическое функционирование и адаптацию индивидуума.

ТР – группа синдромов эмоциональных нарушений, которые характеризуются интенсивной и хронической тревогой, субъективными ощущениями беспокойства, напряжения, опасений и мрачных предчувствий, переживаний ущерба, а также появлением необычно сильного страха, не соответствующего содержанию вызывающих его ситуаций или объектов [4–6]. Все формы ТР сопровождаются изменениями на трех уровнях:

- Эмоциональном: опасения, переживания ущерба, мысли об уклонении от вызывающих тревогу и страх ситуаций.

- Поведенческом: выбор стратегии избегания и использование т.н. приемов безопасности (обращение к объектам и ситуациям, которые не позволяют развиваться крайне выраженному страху, с формированием «ритуалов»). Избегание – ключевой признак ТР, обычно сопровождается активным уклонением от специфических ситуаций, мест или стимулов, но может иметь и стертые проявления в виде неуверенности, нерешительности, стремления к одиночеству.

- На физиологическом уровне наблюдается активация вегетативной нервной системы: учащенное сердцебиение, учащенное дыхание, усиленное потоотделение и др.

Симптомы ТР существенно варьируются у разных детей и подростков, зависят от формы ТР и возраста пациентов, а также претерпевают изменения с течением времени по мере их взросления. Симптомы ТР могут быть распределены на три основные группы:

- Симптомы эмоциональных нарушений – постоянное беспокойство, грусть, раздражительность и гневливость, ощущение разочарования и недовольства, плач, которые не соответствуют существующим обстоятельствам и сохраняются продолжительное время.

- Изменения поведения и внешние проявления – избегание друзей и сверстников, совместных с ними занятий, повторные обращения к взрослым за утешением и поддержкой, ненужные частые извинения перед другими людьми, склонность к дрожанию или тремору, нарушения сна (трудности засыпания, беспокойный сон, страшные сны, бессонница).

- Соматические нарушения в виде головной боли, головокружения, чувства нехватки воздуха с приближением обморока, ощущения спазмов и болей в животе, тошноты, рвоты, поноса, парестезий (покалывание, онемение) в области лица или рук, неустойчивости или слабости в ногах и др.

С учетом концепции «интернализации–экстернализации» [7] лиц с ТР относят к «интернализаторам», т.е. болезненные симптомы у них преимущественно «направлены вовнутрь». Эти симптомы включают беспокойство, страхи, чувство неполноценности, стеснительность, замкнутость, уединенность, навязчивости, плаксивость, грусть.

Одним из ключевых признаков ТР является страх, но его не следует отождествлять с тревогой. Тревога – это комбинация эмоций, и страх – одна из них. Страх как нормальная эмоция представляет собой реакцию на внешнюю угрозу и имеет адаптивный характер, предупреждает индивидуума о том, что ситуация может быть физически или психологически опасной. При этом страхи характеризуются нормальной возрастной эволюцией (табл. 1). Так, боязнь громких звуков и внезапных движений, по всей вероятности, врожденная, а во 2-й половине первого года жизни начинает проявляться боязнь незнакомых людей [4]. У детей раннего возраста возникают страхи темноты, животных. Наряду с ними могут отмечаться нереалистичные страхи, такие как боязнь воображаемых животных и вымышленных персонажей (чудовищ, призраков и др.).

В дошкольный период появляются страхи, обусловленные опытом, в частности страх перед совершением «плохих» поступков, боязнь неудачи, дорожных происшествий, пожара.

У школьников преобладают реалистичные страхи: по отношению к некоторым животным (собакам, насекомым) и природным явлениям, перед телесным повреждением, неудачами в учебе. Также присутствуют некоторые иррациональные страхи, например темноты, перед змеями, мышами [4]. Примерно в десять лет возникают страхи, связанные с тяжелыми болезнями, смертью. В подростковом периоде нередко встречается страх потерпеть неудачу в школе и спортивных занятиях, появляется беспокойство по поводу своей внешности и ее оценки сверстниками, перспектив получения профессии и будущих заработков, тревога по поводу войны. Иррациональные страхи наблюдаются редко, но не исчезают полностью (страхи темноты, бурь, животных, кладбищ).

Нередко страхи (фобии) – изолированное явление, которое не должно рассматриваться в качестве признака заболевания. Однако легковозникающий страх, который ребенок испытывает постоянно, или интенсивный страх, граничащий с паникой, требуют внимания специалиста. Помощь необходима и в тех случаях, когда имеются очевидные социальные нарушения: при отказе выходить на улицу из-за страха встретить собаку или пережить приступ паники, отказе посещать школу. В клинической картине ТР страхи отличаются устойчивым и неадаптивным характером, в частности [5]:

- чрезмерной интенсивностью, которая не соответствует ситуации (количественный аспект);

- необычным содержанием и необычностью объектов, вызывающих страх (качественный аспект);

- неадекватностью реакции той ситуации, в которой она возникла;

- хронизацией страха;

- отсутствием возможности для уменьшения или преодоления страха;

- существенными ограничениями в повседневной жизни.

В конечном итоге проявления ТР отражаются на всех сферах жизни, заметно ухудшая общее самочувствие ребенка, показатели его школьной успеваемости, взаимоотношения в семье и обществе. Из-за чрезмерных тревожности, стеснительности и стыдливости у ребенка ограничиваются возможности устанавливать дружеские контакты, проявлять активность на уроках в школе (например, он не поднимает руку в ответ на вопросы педагогов), участвовать в общественных делах и мероприятиях со сверстниками.

Под термином «тревожные расстройства» подразумевается группа синдромов. В Международной классификации болезней 10-го пересмотра – МКБ-10 [8] – они представлены в разделе «Эмоциональные расстройства с началом, специфическим для детского возраста,– F93», в DSM-V – Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders [9] – в разделе «Тревожные расстройства», среди них (в скобках представлены шифры по МКБ-10 и DSM-V):

- ТР в связи с разлукой в детском возрасте (F93.0, 309.21).

- Селективный мутизм (F94.0, 312.23).

- Фобическое ТР детского возраста (F93.1); в DSM-V – «Специфические фобии», кодирование осуществляется в зависимости от провоцирующих стимулов [9]:

- животные (например, пауки, насекомые, собаки) (F40.218, 300.29);

- окружающая среда (например, высота, бури, вода) (F40.228, 300.29);

- травма, связанная с взятием крови/инъекцией (например, иглы, инвазивные медицинские процедуры) (F40.23X, 300.29). В МКБ-10 имеются дополнительные шифры [9]: F40.230 – страх крови; F40.231 – страх инъекций и трансфузий; F40.232 – страх других медицинских процедур; F40.233 – страх физической травмы;

- ситуационные (например, самолеты, лифты, замкнутые пространства) (F40.248, 300.29);

- другие (например, ситуации, которые могут приводить к удушью или рвоте, у детей – громкие звуки или костюмированные персонажи) (F40.298, 300.29).

- Социальное ТР детского возраста (F93.2, 300.23).

- Генерализованное ТР детского возраста (F93.8, 300.02).

- Паническое расстройство (F41.0, 300.01).

- Агорафобия (F40.00, 300.22).

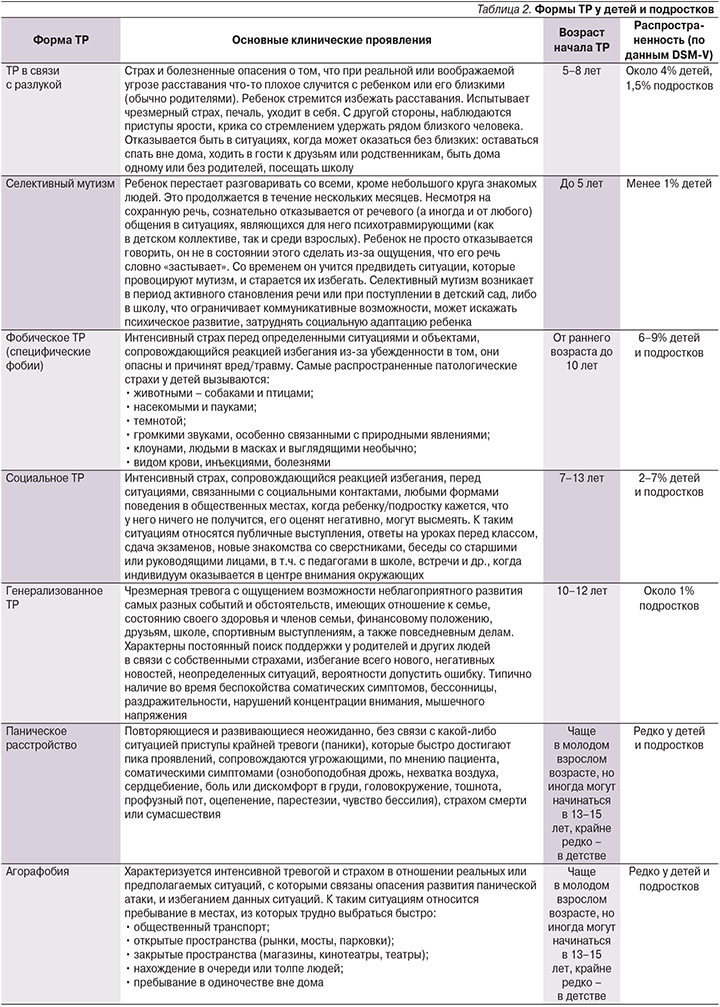

Основные клинические проявления ТР у детей и подростков представлены в табл. 2. Подробно о современных диагностических критериях см. МКБ-10 [8] и DSM-V [9].

Патогенетические механизмы тревожных расстройств

Ранее по отношению к ТР применялся термин «детский невроз». Однако это понятие не вполне верно, поскольку в соответствии с ним эмоциональные трудности ребенка проистекают от неосознанных внутренних психологических конфликтов [4]. По современным представлениям, развитие ТР происходит при взаимодействии биологических, психологических и средовых факторов [6]. Факторы риска включают родительскую тревожность, особенности темперамента ребенка с тенденцией к замкнутому стилю поведения, травматические/негативные/стрессовые события в жизни ребенка, а также стиль воспитания [6].

Поскольку различные ТР детского возраста нередко встречаются в виде семейных случаев, большое внимание уделяется изучению наследственной предрасположенности и генетических механизмов ТР. Нейробиологические механизмы (наследственность и ранние повреждения мозга, обусловленные перинатальной патологией) могут приводить к дисфункциям ряда мозговых структур и нейромедиаторных систем. ГАМК (γ-аминомасляная кислота)-ергическая, норадренергическая и серотонинергическая системы рассматриваются в качестве ключевых в отношении патофизиологии ТР и механизмов действия анксиолитических препаратов. Предполагается, что дальнейшее изучение нейробиологических механизмов ТР, в т.ч. с применением методов функциональной нейровизуализации, позволит уточнить фундаментальные механизмы тревоги, роль дисфункций различных областей мозга и обосновать рациональные подходы к терапии ТР.

Лечение ТР у детей и подростков

Лечение ТР у детей и подростков основывается на комплексном применении методов психотерапии (рациональной, когнитивно-поведенческой, семейной, игровой и др.) и фармакотерапии. Л.С. Чутко [6] справедливо рекомендует начинать коррекционную работу с тревожными детьми по трем основным направлениям: повышению самооценки ребенка; обучению ребенка способам снятия мышечного и эмоционального напряжения; отработке навыков владения собой в ситуациях, травмирующих его. В фармакотерапии применяются препараты нескольких групп, включая небензодиазепиновые транквилизаторы, препараты седативного и вегетостабилизирующего действий, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, мягкие нейролептические средства. Хотя имеется достаточно широкий спектр препаратов для лечения ТР, практическое применение многих из них для детей и подростков ограничено в связи с отсутствием исследований их эффективности в данных возрастных группах, а также вероятностью побочных эффектов [5, 6, 10].

Поэтому интерес специалистов вызывает новый препарат – Тенотен детский (ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Россия; ЛСР-003309/07-061009), разработанный для лечения психоэмоциональных и неврологических нарушений в детском возрасте на основе антител к мозгоспецифическому белку S100 в релиз-активной форме (РА-АТ S100). Тенотен детский выпускается в форме таблеток для рассасывания, содержит релиз-активные антитела к мозгоспецифическому белку S100, афинно очищенные – 0,003 г. Препарат оказывает модифицирующее влияние на функциональную активность белка S100, осуществляющего в мозге сопряжение синаптических (информационных) и метаболических процессов [11]. За счет ГАМК-миметического и нейротрофического действия РА-АТ S100 активизируют стресс-лимитирующие системы головного мозга, способствуют восстановлению процессов нейрональной пластичности. Препарат оказывает противотревожное (анксиолитическое) действие, не вызывая нежелательных гипногенного и миорелаксантного эффектов; улучшает переносимость психоэмоциональных нагрузок; обладает стресс-протекторным, ноотропным, антиамнестическим, противогипоксическим, нейропротекторным, антиастеническим, антидепрессивным действиями [11].

Материал и методы

В многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование эффективности и безопасности применения Тенотена детского в течение 12 недель для детей и подростков с ТР [12] были включены 98 пациентов мужского и женского пола в возрасте от 5 до 15 лет с подтвержденным диагнозом ТР: ТР в связи с разлукой в детском возрасте – F93.0, фобическое ТР детского возраста – F93.1, социальное ТР детского возраста – F93.2, генерализованное ТР детского возраста – F93.8.

Пациенты были рандомизированы в две группы: в 1-й группе 48 лечились препаратом Тенотен детский, во 2-й – 50 пациентов получали плацебо. Препарат назначался по 1 таблетке 3 раза в сутки вне связи с приемом пищи в течение 12 недель, сублингвально, до полного растворения.

В процессе лечения выполнялись 3 визита пациента к врачу в течение 12 недель – на 4-й (визит 2), 8-й (визит 3) и 12-й (визит 4) неделях, в ходе которых регистрировали динамику проявлений ТР.

Выраженность ТР (от легкой до тяжелой степени) определяли с помощью шкал оценки тревожности у детей и подростков Г.П. Лаврентьевой, Т.М. Титаренко [13] и SCAS (Spence Children’s Anxiety Scale) [14], детям 5–7 лет дополнительно проводился тест Р. Тэммил и соавт. Исходная частота ТР различных степеней тяжести была сопоставимой в двух группах. Подавляющее большинство детей имели высокий (59% в группе Тенотен детский и 65% в группе плацебо) либо средний (39 и 35% соответственно) уровень тревожности.

Результаты исследования

Сравнительные результаты лечения, выражающиеся в изменении долей пациентов из групп Тенотен детский и плацебо, перешедших в более легкую степень выраженности ТР, представлены на рис. 1. Уже через 4 недели лечения удельный вес детей с высоким уровнем тревожности в группе Тенотен детский снизился с 59 до 33% (против 65 и 46% соответственно в группе плацебо). К окончанию 12-недельного курса терапии доля детей с высокой выраженностью тревожных расстройств составила 20% (против 35% в группе плацебо), а удельный вес пациентов со средним уровнем тревожности возрос до 78% (против 65% в группе плацебо).

Анализ показателей индекса тревожности по результатам теста Р. Тэммил и соавт. [15], проведенный в младшей возрастной группе пациентов 5–7 лет, свидетельствовал о выраженной положительной динамике у пациентов группы Тенотен детский (рис. 2). Средние значения индекса тревожности у детей младшей возрастной группы за 12 недель лечения Тенотеном детским снизились на 11,9 балла (против 8,3 балла в группе плацебо). При этом значимое снижение уровня тревожности в группе Тенотен детский наблюдалось уже через 8 недель лечения, и этот эффект устойчиво возрастал через 12 недель лечения.

Как показало начальное обследование всех пациентов с помощью Шкал детской тревожности SCAS, исходные индивидуальные значения суммарного балла SCAS существенно превышали нормативные показатели [14]. В дальнейшем более выраженный регресс симптомов на фоне применения Тенотена детского по сравнению с плацебо зарегистрирован у пациентов 5–7 лет по Шкалам SCAS «Социальная фобия» и «Страх физической травмы», у пациентов 8–15 лет – «Панические атаки и агорафобия», «Сепарационная тревожность», «Социальная фобия». Частота побочных эффектов при лечении Тенотеном детским не отличалась от таковой побочных эффектов при использовании плацебо, что свидетельствует о безопасности препарата.

Как видно из представленных данных, положительная клиническая динамика за 12 недель наблюдения отмечалась в группе плацебо и могла определяться тем, что пациенты и их родители уже с периода скринингового наблюдения начинали регулярно контактировать с квалифицированными специалистами. Улучшение информирования родителей о проблемах детей и способах их преодоления способствовало нормализации взаимоотношений между родителями и детьми, психологического климата в семьях.

Заключение

Таким образом, применение препарата Тенотен детский в течение 12 недель эффективно в лечении детей и подростков с ТР, способствует переходу ТР с высокой степени тяжести на более низкую. Следует подчеркнуть, что его анксиолитическое действие особенно отчетливо проявилось у детей младшей возрастной группы 5–7 лет, и данный факт подтверждает необходимость ранней диагностики и лечения ТР у детей.

Литература

1. Silverman W.K., Field A. Anxiety disorders in children and adolescents. Cambridge University Press: 2011. 429 p.

2. Essau C.A., Gabbidon J. Epidemiology, comorbidity and mental health service utilization. In: Essau C.A., Ollendick T.H., eds. The Wiley-Blackwell handbook of the treatment of childhood and adolescent anxiety. Chichester: Wiley-Blackwell. 2013:23–42.

3. Kim-Cohen J., Caspi A., Moffitt T.E., et al. Prior juvenile diagnoses in adults with mental disorder: developmental follow-back of a prospective-longitudinal cohort. Arch. General Psychiatry. 2003;60:709–17.

4. Венар Ч., Кериг П. Психопатология развития детского и подросткового возраста: 8-е изд. Пер. с англ. СПб., 2007. 670 с.

5. Ремшмидт Х. Детская и подростковая психиатрия. Пер. с нем. М., 2001. 624 с.

6. Чутко Л.С. Тревожные расстройства в общеврачебной практике. СПб., 2010. 192 с.

7. Achenbach T.M. Manual for the Child Behavior Checklist. Burlington, University of Vermont Department of Psychiatry. 1991.

8. МКБ-10 – Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и поведенческих расстройств. Исследовательские диагностические критерии. СПб., 1994. 208 с.

9. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition (DSM-V). American Psychiatric Association. Washington,. 2013. 947 p.

10. Creswell C., Waite P., Cooper P.J. Assessment and management of anxiety disorders in children and adolescents. Arch. Dis. Childhood. 2014;99:674–78.

11. Хакимова Г.Р., Воронина Т.А., Дугина Ю.Л., Эртузун И.А., Эпштейн О.И. Спектр фармакологических эффектов антител к белку S100 в релиз-активной форме и механизмы их реализации. Журн. неврол. и психиатр. им. С.С. Корсакова. 2016;116(4):100–13.

12. Заваденко Н.Н., Симашкова Н.В., Вакула И.Н., Суворинова Н.Ю., Балакирева Е.Е., Лобачева М.В. Современные возможности фармакотерапии тревожных расстройств у детей и подростков. Журн. неврол. и психиатр. им. С.С. Корсакова. 2015;115(11):33–43.

13. Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М. Практиче-ская психология для воспитателя. Киев, 1992. 124 с.

14. Spence S.H., Barrett P.M., Turner C.M. Psychometric properties of the Spence Children’s Anxiety Scale with young adolescents. J. Anxiety Disord. 2003;17(6):605–25.

15. Тэммпл Р., Амен Э.В., Дорки М. Тест тревожности. В кн.: Л.М. Костина. Игровая терапия с тревожными детьми. СПб., 2003. 160 с.

Источник