Эмоционально-оценочный компонент

Когнитивный компонент

В качестве когнитивной составляющей выделяют две формы «Я-концепции» — реальную и идеальную.

Реальная «Я-концепция» — это представление личности о себе, о том, «какой я есть».

«Я — идеальное» — это представление личности о своих желаниях: «каким бы я хотел бы быть». В «Я-идеальном» отражаются признаки, которые человек хотел бы иметь, которые ценит и к которым стремится.

Эмоционально-оценочный компонент

Эмоционально-оценочный компонент является ядром «Я-концепции», к нему относят самооценку, уровень притязаний, самоотношение.

Степень адекватности «Я-концепции» связана с адекватностью самооценки личности. Самооценка личности — это оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. От самооценки личности зависят ее отношения с окружающими людьми, ее креативность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам, тем самым самооценка влияет на эффективность деятельности личности, ее дальнейшее развитие. Исходной точкой отчета самооценки является социальное взаимодействие: отношения с другими людьми в процессе деятельности и общения. Познавая качества другого человека, личность получает необходимые сведения, которые позволяют отработать собственную оценку. В дальнейшем уже сложившаяся оценка «Я» постоянно сопоставляется личностью с тем, что она видит в других людях.

Сложившаяся у индивида самооценка может быть как адекватной (человек правильно оценивает себя), так и неадекватной (завышенной или заниженной), что влияет на уровень притязаний личности.

Уровень притязаний личности — степень трудности целей, к которым человек стремится и достижение которых ему представляется привлекательным и возможным. На уровень притязаний личности оказывают влияние как динамика успеха и неуспеха в конкретной деятельности, так и динамика удач и неудач на всем жизненном пути. Уровень притязаний может быть адекватным: человек выбирает цели, которые соответствуют его способностям, умениям и возможностям, либо неадекватным — завышенным или заниженным. Завышенный уровень притязаний, когда человек ставят перед собой слишком сложные, нереализуемые цели, является результатом завышенной самооценки личности. Заниженный уровень притязаний — результат заниженной самооценки личности.

Определяющим компонентом «Я—концепции» является самоуважение — обобщенное отношение личности к самой себе, характеризующееся отношением действительных её достижений к уровню её притязаний. Самоуважение личности прямо пропорционально количеству достигнутых ей успехов и обратно пропорционально уровню притязаний. Высокий уровень самоуважения создает у личности чувство комфорта, стимулирует развитие её уровня притязаний. Низкий уровень приводит к острой неудовлетворенности собой, провоцирует неврозы и депрессию.

Становление и развитие «Я-концепции»«Я-концепция» личности является результатом длительного процесса развития, который начинается с момента рождения и осуществляется на протяжении всей жизни. Одну из наиболее разработанных теорий стадийного развития «Я-концепции» предложил американский психолог Гордон Олпорт.

1 Первая стадия — ощущение своего тела. Младенец не осознает себя как отдельное сущее, поэтому он не делает различий между тем, что есть «мое» и что «не мое». Однако в течение первого года жизни младенцы начинают осознавать многие ощущения, которые исходят от мышц, сухожилий, связок, внутренних органов чувств. Эти повторяющиеся ощущения образуют телесную самость. В результате младенцы начинают отличать себя от других объектов.

2 — ощущение самоидентичности, ребенок осознает самого себя в качестве определенного и наиболее важного лица. Наиболее значимой отправной точкой для возникновения чувства целостности и непрерывности «Я» с течением времени становится собственное имя ребенка. В 2-3 года, выучив свое имя, ребенок начинает постигать, что он остается одним и тем же человеком, несмотря на все изменения в его росте и во взаимодействии с внешним миром.

3 — формирование самоуважения. Первоначально чувство самоуважения проявляется как чувство гордости, которое испытывает ребенок, когда выполняет что-то самостоятельно. Таким образом, самоуважение зависит от успешного выполнения ребенком какого-то задания. Позже, в возрасте четырех-пяти лет, самоуважение приобретает оттенок. Признание сверстников также становится важным источником новых самооценок в течение всего детства.

4 расширение границ самости. К 4-6-летнему возрасту ребенок начинает осознавать, что ему принадлежит не только собственное физическое тело, но также и значительные элементы окружающего его мира, включая людей. В течение этого периода дети научаются постигать значение «мой».

5 в возрасте 5-6-ти лет начинает формироваться образ «Я». Это время, когда ребенок начинает узнавать то, чего от него ожидают родители и другие люди, каким они хотят его видеть. Именно в этот период ребенок начинает понимать различие между «Я — хороший» и «Я — плохой». В целях и стремлениях индивида начинают отражаться ожидания значимых для него других людей.

6 (6 — 12 лет) осознанное рациональное управлением собой. Индивид на этой стадии использует абстрактную аргументацию и применяет логику для разрешения повседневных проблем. Ребенок еще не доверяет себе настолько, чтобы быть морально независимым. Скорее, он догматично полагает, что его семья, группа ровесников, религия, учителя и другие люди всегда правы. Эта стадия развития самости отражает сильный конформизм, моральное и социальное послушание.

7 в подростково-юношеском возрасте происходит оформление «Я-концепции», целостного чувства «Я» (постановка перспективных целей, настойчивость в поиске путей разрешения намеченных задач, ощущение того, что жизнь имеет смысл). Однако и в зрелом возрасте это стремление развивается, потому что развертывается новый этап поиска самоидентичности, нового самосознания.

8 стадия связана с уникальной способностью человека к самопознанию и самооценке.

Источник

Эмоционально-оценочный компонент

Когнитивный компонент

Понятие и структура «Я-концепции» личности

У каждой личности существует принцип организации восприятия и мышления, черт характера, способностей, воли, эмоций, установок, ценностей и т. д. в единое целое. Этот центр образует ядро человеческой личности и в различных психологических теориях называется «самость», «Я-концепция», «самосознание» и т. д. В зарубежной психологии наибольшее распространение получил термин «Я-концепция».

Определение. «Я-концепция» — это относительно устойчивая, в большей или меньшей степени осознаваемая система представлений индивида о самом себе, на основе которой он относится к самому себе и строит свое взаимодействие с другими людьми.

«Я-концепция» включает в себя три компонента:

1) когнитивный компонент — образ своих качеств, способностей, внешности, социальной значимости, своего характера и т. д.;

2) эмоционально-оценочный компонент — переживание человеком своих представлений о себе, самооценка, самоуважение или самоуничтожение, себялюбие или любовь к другим и т.д.

3) поведенческий компонент — действия, которые предпринимает человек, исходя из системы представлений о себе, социальные установки в отношении себя и окружающих.

Возможность развивать систему представлений о себе («Я-концепцию») у человека возникает на основе способности к рефлексии, то есть благодаря самонаблюдению, самоанализу.

В феноменологической теории личности К. Роджерса «Я-концепция» включает не только наше восприятие того, какие мы есть, но также и то, какими, по нашему мнению, мы должны быть и хотели бы быть. В связи с этим в психологии в качестве когнитивной составляющей выделяют две формы «Я-концепции» — реальную и идеальную.

Понятие реальная «Я-концепция» совсем не предполагает, что эта концепция реалистична, главное — это представление личности о себе, о том, «какой я есть».

«Я — идеальное» — это представление личности о своих желаниях: «каким бы я хотел бы быть». В «Я-идеальном» отражаются признаки, которые человек хотел бы иметь, которые ценит и к которым стремится.

Эмоционально-оценочный компонент является ядром «Я-концепции», к нему относят самооценку, уровень притязаний, самоотношение.

Степень адекватности «Я-концепции» связана с адекватностью самооценки личности.

Определение. Самооценка личности — это оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей.

От самооценки личности зависят ее отношения с окружающими людьми, ее креативность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам, тем самым самооценка влияет на эффективность деятельности личности, ее дальнейшее развитие.

Исходной точкой отчета самооценки является социальное взаимодействие: отношения с другими людьми в процессе деятельности и общения. Познавая качества другого человека, личность получает необходимые сведения, которые позволяют отработать собственную оценку. В дальнейшем уже сложившаяся оценка «Я» постоянно сопоставляется личностью с тем, что она видит в других людях. При укреплении самооценки личность, как правило, ориентируются на некоторую референтную группу.

Определение. Референтная группа — это реальная или воображаемая социальная общность, с которой индивид соотносит себя как с эталоном и на нормы, мнения, ценности и оценки которой он ориентируются в своем поведении и самооценке.

Сложившаяся у индивида самооценка может быть как адекватной (человек правильно оценивает себя), так и неадекватной (завышенной или заниженной), что влияет на уровень притязаний личности.

Определение. Уровень притязаний личности — степень трудности целей, к которым человек стремится и достижение которых ему представляется привлекательным и возможным.

На уровень притязаний личности оказывают влияние как динамика успеха и неуспеха в конкретной деятельности, так и динамика удач и неудач на всем жизненном пути. Уровень притязаний может быть адекватным: человек выбирает цели, которые соответствуют его способностям, умениям и возможностям, либо неадекватным — завышенным или заниженным. Завышенный уровень притязаний, когда человек ставят перед собой слишком сложные, нереализуемые цели, является результатом завышенной самооценки личности. Заниженный уровень притязаний, когда человек ставит перед собой легковыполнимые цели, — результат заниженной самооценки личности.

Определяющим компонентом «Я—концепции» является самоуважение.

Определение. Самоуважение — обобщенное отношение личности к самой себе, характеризующееся отношением действительных её достижений к уровню её притязаний.

У. Джемс предложил следующую формулу самоуважения: самоуважение = успех / притязания. Таким образом, самоуважение личности прямо пропорционально количеству достигнутых ей успехов и обратно пропорционально уровню притязаний. Для высокого уровня самоуважения характерно следующее: чем выше притязания, тем большими должны быть достижения человека. Отсюда следует, что для повышения самоуважения можно идти двумя путями: в одном случае необходимо приложить максимум усилий и добиваться успеха (что является трудной задачей), в другом — человек может снижать уровень притязаний и тогда, даже при самых скромных успехах, самоуважение не будет потеряно.

Высокий уровень самоуважения создает у личности чувство комфорта, стимулирует развитие её уровня притязаний. Низкий уровень самоуважения, напротив, приводит к острой неудовлетворенности собой, провоцирует неврозы и депрессию, но неудовлетворенность собой и высокая самокритичность не всегда свидетельствуют о пониженном самоуважении. Так, в самооценках интеллектуального развитых, у творческих людей остро осознается расхождение между теми свойствами, которыми они обладают, и теми, которыми бы они хотели обладать. Отсюда проистекает недовольство собой, побуждающее человека повышать свой уровень притязаний, ставить перед собой более сложные задачи, стремиться к самоусовершенствованию или, выражаясь термином У. Маслоу, к самоактуализации.

Возможность построения адекватной «Я-концепции» у человека складывается на основе критичности сознания.

Источник

Эмоционально-оценочный компонент образа Я дошкольников с нарушением речевого развития

Дата публикации: 07.12.2016 2016-12-07

Статья просмотрена: 247 раз

Библиографическое описание:

Панасенко, К. Е. Эмоционально-оценочный компонент образа Я дошкольников с нарушением речевого развития / К. Е. Панасенко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 26 (130). — С. 599-602. — URL: https://moluch.ru/archive/130/36147/ (дата обращения: 12.10.2021).

В статье представлены основные подходы к пониманию сущности понятия «образ Я», структура образа Я. Рассмотрен эмоционально-оценочный компонент образа Я дошкольников с нарушением речевого развития.

Ключевые слова: образ Я, самосознание, самооценка, дети дошкольного возраста, нарушение речевого развития

Понятие «образ Я» является неотъемлемой частью взглядов на человека и его место в жизни. Однако, данная категория не имеет своего строго определенного содержания.

Большое внимание рассмотрению сущности понятия «образ Я» уделяли философы — (Н. А. Бердяев, Г. Г. Бернацкий, Р. Декарт, Дж. Локк, Ж. П. Сартру, А. С. Кармин и др.), зарубежные (Р. Бернс, У. Джемс, Дж. Мид, К. Роджерс, З. Фрейд) и отечественные (А. Г. Асмолов, Л. С. Божович, Л. С. Выготский, И. С. Кон, М. И. Лисина, С. Л. Рубинштейн и др.) психологи, педагоги (В. А. Вединякина, М. В. Корепанова, Нонг Ханг Банг, К. И. Непомнящая и др.).

Несмотря на многообразие подходов к исследованию проблемы образа Я, можно отметить, что:

– в работах философов сущность понятия «образ Я» представлена знаниями человека о себе и его способностью к осмыслению себя и своей роли в отношениях с миром в целом и отдельными индивидами. Знания могут выступать как изначально заданные, так и приобретаемые в процессе жизнедеятельности субъекта;

– образ Я в работах зарубежных психологов рассматривается как совокупность представлений индивида о себе и формируется в процессе взаимоотношений человека с другими людьми, имеет тенденцию к изменению в результате приобретения нового опыта;

– в отечественной психологии рассматриваемое понятие понимается в контексте осознания и самосознания человека. Оно трактуется как представление человека о себе. Одни исследователи рассматривают образ Я как компонент личности, другие — как личность в целом;

– современная педагогическая наука обратилась к поиску возможных путей и средств актуализации познания человеком себя, своей субъектности.

Кроме того, важно обратить внимание и на тот факт, что среди исследователей нет единого мнения и в вопросе развития образа Я, его возникновения в онтогенезе. Большинство ученых (Р. Бернс, А. Л. Венгер, Д. Б. Эльконин и др.) считают, что основы образа Я закладываются в период раннего и дошкольного детства, а на рубеже школьного возраста появляются признаки, по которым можно ее считать реальным фактором организации поведения ребенка.

Осознание себя — это результат самоизучения, когнитивной зрелости и размышления о себе. В дошкольном возрасте происходит накопление когнитивного, эмоционально-оценочного опыта, что выражается в совершенствовании соответствующих компонентов образа Я.

Цель нашего исследования заключалась в рассмотрении особенностей эмоционально-оценочного компонента образа Я дошкольников с нарушением речевого развития и выявлении причин его недостаточной сформированности.

В исследовании приняли участие 52 воспитанника дошкольной образовательной организации в возрасте 5 лет 6 месяцев до 6 лет 2 месяцев, имеющих по заключению психолого-медико-педагогической комиссии «Общее недоразвитие речи, 3 уровень речевого развития» и 50 воспитанников в возрасте 5 лет 2 месяцев до 6 лет 3 месяцев с нормальным уровнем речевого развития.

Основными методами исследования были наблюдение, тестирование, беседа. Эмоционально-оценочный компонент образа Я дошкольников изучался нами через:

– глобальную самооценку (методика «Лесенка» У. В. Ульенковой);

– оценку продуктов деятельности (методика «Лесенка» в модификации Н. Е. Анкутдиновой);

– анализ характеристик, выбранных ребенком из предложенного набора лексических обозначений (методика «Какой Я?» Р. С. Немова) [2].

Анализ результатов выполнения методики «Лесенка» (по методике У. В. Ульенковой) показал, что дошкольники с нарушением речевого развития ставили себя на первые (58 %) и последние (14 %) ступени лестницы. Средние ступени выбирали 28 % опрошенных, т. е. большинство дошкольников с нарушением речевого развития оценивали себя положительно.

В процессе выполнения методики, детям был задан вопрос «Почему ты выбрал такую ступеньку?». Дети, выбравшие самую верхнюю ступень, говорили «…потому что я хорошая (ий)…», не аргументируя данное утверждение. В случае выбора низшей ступени, дети объясняли свой выбор негативной оценкой со стороны взрослых «меня наказывают», «я не слушаюсь маму», «меня мама сегодня ругала» или отказывались отвечать на вопрос экспериментатора.

Среди дошкольников с нормальным уровнем речевого развития по результатам анализа выполнения методики У. В. Ульенковой «Лесенка» выявлено преобладание средней ступени лестницы (56 % вторая и третья ступени). 27 % детей поставили себя на верхнюю ступень, а 17 % — на нижнюю. Дети подробно объясняли выбор верхней и средней ступени, описывая свои положительные физические, психические и социальные качества. Например, «я красивая и добрая, маме помогаю», «я очень умный, так мама говорит», «я лучше всех умею стихи рассказывать и рисовать», «я на конкурсе победил». Выбор низких ступеней дети также объясняли, но уже ссылались на мнение взрослых и сверстников — «со мной дети не хотят дружить», «меня воспитательница сегодня наказала». Таким образом, для дошкольников с нормальным уровнем речевого развития характерна тенденция к завышению самооценки, что характерно для данного возраста, однако, в отличие от детей с нарушением речевого развития, выбранная позиция детьми подробно аргументируется.

Результаты анализа самооценки дошкольников с нормальным уровнем речевого развития и нарушением речевого развития позволяют констатировать преобладание высокой самооценки, что обусловлено возрастным доминированием эгоцентрического, эмоционального компонента в ее структуре. Однако, у дошкольников с нарушением речевого развития выявлена значительная степень расхождения между самооценкой и оценкой педагогов, что свидетельствует о ее неадекватности и недостаточной аргументированности. Завышенная самооценка у детей с нарушением речевого развития, с одной стороны, имеет компенсаторное значение, т. к. препятствует фиксации на речевом нарушении; с другой, свидетельствует о неадекватном восприятии своих возможностей, не критичности по отношению к своим действиям. Источником неадекватности самооценки у детей с нарушением речевого развития могут быть как трудности речевого опосредования основных когнитивных компонентов самосознания, так и недостаточность опыта продуктивной деятельности и межличностного взаимодействия.

Анализ результатов методики «Лесенка» в модификации Н. Е. Анкутдиновой позволил выявить более адекватную самооценку (в сравнении с результатами выполнения методики «Лесенка» У. В. Ульенковой) у дошкольников с нарушением речевого развития. При наличии «опоры» дети несколько абстрагировались от стереотипного утверждения «я хороший» и смогли в сравнении с другими, аргументированно дать оценку своего рисунка. Вероятно, при выполнении методики дети не переносили оценку результатов деятельности на самооценку, а обсуждали лишь сами рисунки, их достоинства и недостатки, в результате чего при предъявлении опоры, на основании которой можно косвенно оценить себя, результаты были более приближены к возрастной норме. В результате 36 % детей поставили себя на верхнюю ступень, 34 % — на вторую и третью, 30 % — на последнюю. Увеличение количества детей, поставивших себя на низкую ступень, требует дополнительных исследований.

Анализ выполнения данной методики дошкольниками с нормальным уровнем речевого развития показал следующие результаты: 25 % детей поставили результаты своей деятельности на верхнюю ступень, 20 % — на низкие, 55 % — на вторую и третью, что имеет высокую корреляцию с результатами выполнения методики «Лесенка» У. В. Ульенковой. Следовательно, изменение условий задания не значительно влияет на уровень самооценки данной категории детей, что свидетельствует об относительной стабильности эмоционально-оценочного компонента их образа Я.

Учитывая особенности речевого дизонтогенеза у детей с нарушением речи, мы оценили способность к оценке своего Я путем сравнения предложенных характеристик с реальными качествами, присущими ребенку.

Анализ результатов изучения эмоционально-оценочного компонента образа Я у дошкольников с нарушением речевого развития по методике «Какой Я?» Р. С. Немова позволил нам разделить детей на три подгруппы.

В первую подгруппу вошли дети с высоким и очень высоким уровнем самооценки — 55 % от общего числа обследованных (40 % — высокий, 15 % — очень высокий уровни). На предъявление 5–6 характеристик из 10 дошкольники с нарушением речевого развития давали утвердительные ответы, на 2–3 — отвечали «не знаю», «иногда». В ходе дополнительной беседы с детьми напоминание об имеющихся недостатках в поведении и умениях не меняло неадекватно завышенной самооценки.

Вторую подгруппу составили дошкольники с низким уровнем самооценки — 26 %. Представители данной подгруппы подтверждали наличие у себя 2–3 из названных качеств. Все дети с низкой самооценкой отвечали утвердительно на характеристики «добрый», «хороший», «послушный». Ответы «иногда», «не знаю» дети давали на характеристики «аккуратный», «вежливый», «умелый». Такие характеристики, как «внимательный», «честный», трудолюбивый» вызывали выраженные затруднения, которые проявлялись в длительном латентном периоде, неопределенной реакции, нежелании отвечать на вопрос. Дошкольники второй подгруппы показали низкий результат и в других исследованиях, с трудом вступали в контакт.

Третью подгруппу составили дошкольники со средним уровнем самооценки — 19 %. Они отмечали у себя 4–7 перечисленных положительных качеств, отвечая утвердительно на характеристики «добрый», «хороший», «умный», «послушный». Ответы «иногда», «не знаю» дети давали на характеристики «трудолюбивый», «внимательный», «честный».

Никто из дошкольников с нарушением речевого развития не продемонстрировал очень низкого уровня.

Среди детей с нормальным уровнем речевого развития первую подгруппу составили 47 % детей (высокий уровень самооценки). Утвердительные ответы получены на характеристики «хороший», «добрый», «умный», «послушный», «вежливый»; ответы «не знаю», «иногда» — на утверждения «аккуратный», «внимательный», «умелый», «трудолюбивый», «честный».

Во вторую подгруппу (средний уровень самооценки) вошли 42 % детей. Все дети отвечали утвердительно на характеристики «хороший», «добрый». Более низкий балл складывался за счет преобладания ответов «не знаю», «иногда» (7–8 из 10).

11 % детей вошли в третью подгруппу (низкий уровень самооценки). Характерной особенностью ответов данной подгруппы детей было отрицание утверждений «внимательный», «трудолюбивый», «честный», зафиксированные после длительного латентного периода, и преобладание ответов «иногда» на все остальные утверждения.

По результатам выполнения методики «Какой Я?» у дошкольников с нарушением речевого развития отмечается соответствие возрастным тенденциям завышения уровня самооценки, однако количество детей с низким и высоким уровнями самооценки значительно выше, чем среди детей с нормальным уровнем речевого развития. В целом, мы можем отметить, что у большинства обследованных нами детей с нарушением речевого развития выявлена недостаточно адекватная самооценка.

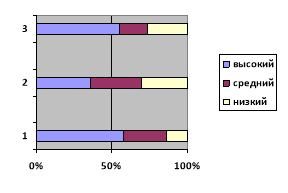

Кроме того, очевиден значительный разброс между результатами, полученными при изучении эмоционально-оценочного компонента образа Я по разным методикам, что может свидетельствовать о несформированности эмоционально-оценочного компонента образа Я или его выраженной ситуационной обусловленности (рис. 1).

Рис. 1. Уровень эмоционально-оценочного компонента образа Я дошкольников с нарушением речевого развития: 1 — методика «Лесенка» У. В. Ульенковой; 2 — методика «Лесенка» в модификации Н. Е. Анкутдиновой; 3 — методика «Какой Я?» Р. С. Немова

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эмоционально-оценочный компонент образа Я дошкольников с нарушением речевого развития характеризуется стойким недоразвитием, что является следствием недостаточного уровня развития обобщенных представлений о себе, способности вербально презентовать свои личностные особенности и аргументировать самооценку. Наибольшую трудность у дошкольников с нарушением речевого развития вызывает оценка себя без опоры на речевую или предметную наглядность, т. е. дети не могут найти «точку опоры» в самом себе, в своем сознании.

- Анкутдинова Н. Е. О развитии самосознания у детей // Психология дошкольника. Хрестоматия / сост. Г. А. Урунтаева. — М.: Академия, 2010. — 276 с.

- Панасенко К. Е., Коптева О. Д. Самопрезентация дошкольников с нарушением речевого развития. Монография. — Белгород, 2006. — 132 с.

Источник