Эмоционально-мотивационные процессы

Эмоционально-мотивационные процессы включают эмоции и чувства, состояния (настроение, тревожность и т.п.), мотивация, воля и проактивность [Психология: учеб. / В. М. Аллахвердов, С. И. Богданова и др.; отв. ред. А. А. Крылов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2005. С. 214—217].

Эмоция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — эмоциональный процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям.

Эмоции — это сильные, относительно неконтролируемые чувства, воздействующие на поведение.

Эмоции отличаются от настроений большей интенсивностью и неотложностью, срочностью.

Эмоции участвуют в процессах внутренней регуляции деятельности человека. Они порождают переживания удовольствия, неудовольствия, страха, робости и т.п., играющие роль ориентирующих субъективных сигналов.

Специалисты проводят различие между понятием «эмоция» и понятиями «чувство», «аффект», «настроение» и «переживание».

В отличие от чувств, эмоции не имеют объектной привязки: они возникают не по отношению к кому или чему-либо, а по отношению к ситуации в целом. В связи с этим эмоции, в отличие от чувств, не могут быть амбивалентными: как только отношение к чему-то становится одновременно и плохим и хорошим, это что-то можно назвать объектом, а эмоциональные процессы по отношению к нему – чувствами.

В отличие от аффектов, эмоции могут практически не иметь внешних проявлений, значительно продолжительнее по времени и слабее по силе. Кроме того, аффекты воспринимаются субъектом как состояния его «я», а эмоции — как состояния, происходящие «в нём». Это особенно заметно, когда эмоции являются реакцией на аффект, например когда человек чувствует страх за своё будущее, как реакцию на только что испытанную вспышку гнева.

В отличие от настроений, эмоции могут меняться достаточно быстро и протекать довольно интенсивно.

Под переживаниями же обычно понимают исключительно субъективно-психическую сторону эмоциональных процессов, не включая физиологические составляющие.

Одна из важнейших особенностей эмоций — их способность формироваться по отношению к ситуациям и событиям, которые реально в данный момент могут не происходить, и существуют только в виде идеи о пережитых, ожидаемых или воображаемых ситуациях.

Для описания эмоций используют различные характеристики:

— валентность (тон): положительные или отрицательные. Количество отрицательных эмоций у человека в несколько раз выше количество положительных эмоций;

— интенсивность: чем сильнее эмоция, тем сильнее её физиологические проявления;

— активность стеническя и активность астенические. Стенические эмоции побуждают к активной деятельности, мобилизуют силы человека (радость, энтузиазм и т.п). Астенические эмоции расслабляют или парализуют силы (тоска, грусть, и т.п.).

Эмоции проявляются как внешнее поведение и как перестройка внутренней среды организма, имеющая своей целью адаптацию организма к среде обитания. Например, эмоция страха подготавливает организм к «поведению избегания»: активизируется ориентировочный рефлекс, активируется система мозга, усиливается работа органов чувств, в кровь выделяется адреналин, усиливается работа сердечной мышцы, дыхательной системы, напрягаются мышцы, замедляется работа органов пищеварения, и тому подобное.

Известно, что не только эмоции могут вызывать непроизвольную мимику, но и произвольная мимика инициирует появление эмоций, то есть присутствует обратная связь. Человек, пытающийся изобразить эмоцию на своём лице и в своём поведении, начинает в той или иной степени на самом деле её испытывать.

Эмоции обычно вызываются событиями среды. Реакцией на набор внешних событий являются гнев, радость или досада. Однако эмоциональные реакции могут инициироваться и с помощью внутренних процессов, таких, как воображение, размышления.

Специалисты по маркетингу применяют различные средства, чтобы повысит силу эмоционального возбуждения посетителей торговых залов и их покупательскую активность. Для этих целей часто используют атмосферу магазина, которая представляет собой совокупность внешних факторов, присутствующих в торговом зале и оказывающих определенное влияние на сенсорные рецепторы и психологическое состояние человека. Эти рецепторы ориентированы на формирование и управление эмоционально-чувственными компонентами поведения посетителя торгового зала в момент принятия им решения о покупке.

Значимость эмоций в маркетинге заключается в том, что, говоря словами известного отечественного психолога XX века, А. Н. Леонтьева: «… эмоции представляют собой смысловые образования, связанные чрезвычайно тесно с мотивами и с реализацией деятельности отвечающей этим мотивам» [58]. Кроме того, по определению К. Э. Изарда, американского психолога и одного из создателей теории дифференциальных эмоций, «эмоции – это нечто, что переживается как чувство (feeling), которое мотивирует, организует и направляет восприятие, мышление и действия, … составляет первичную мотивационную систему человека, … воздействует на тело и разум человека, … влияет на все аспекты его существования, … оказывает непосредственное влияние на качество выполняемой им деятельности» [46].

Существует так называемый феномен «эмоционального заражения» — эмоции, проявленные в поведении одного, вызывают сходные эмоции у других, которые эти проявления наблюдают. В человеческой среде этот эффект особенно заметен в поведении толп.

Чувства – это процессы внутренней регуляции деятельности человека, отражающие смысл (значение для процесса его жизнедеятельности), который имеют для него реальные или абстрактные, конкретные или обобщённые объекты, или, иначе говоря, отношение субъекта к ним.

Чувства обязательно имеют осознаваемую составляющую в виде субъективного переживания.

Чувства являются специфическим обобщением эмоций, их выделяют как самостоятельное понятие, так как они обладают особенностями, не присущими эмоциям самим по себе.

Чувства отражают не объективную, а субъективную, обычно бессознательную оценку объекта. Возникновение и развитие чувств выражает формирование устойчивых эмоциональных отношений и основывается на опыте взаимодействия с объектом. В связи с тем, что этот опыт может быть противоречивым (иметь как позитивные, так и негативные эпизоды), чувства по отношению к большинству объектов чаще всего амбивалентны.

Чувства могут иметь различные уровни конкретности – от непосредственных чувств к реальному объекту, до чувств, относящихся к социальным ценностям и идеалам. Эти различные уровни связаны с разными по форме обобщениями объекта чувств. Существенную роль в формировании и развитии наиболее обобщённых чувств имеют социальные институты, социальная символика, поддерживающая их устойчивость, некоторые обряды и социальные акты. Как эмоции, чувства имеют свое развитие и являются продуктом жизни человека в обществе, общения и воспитания.

Эмоции и чувства связаны с психическим состоянием и совместно оказывает влияние на протекание психических процессов.

Психическое состояние — один из возможных режимов жизнедеятельности человека отличающийся определённой системой психологических фильтров, обеспечивающих специфическое восприятие окружающего мира.

Исследования ряда авторов [Психология состояний. Хрестоматия. Под ред. А.О. Прохорова. 2004.; Щербатых Ю.В., Мосина А.Н. Дифференцировка психических состояний и других психологических феноменов. Казань, 2008. – С. 526-528] показали, что когда условия среды позволяют удовлетворить потребности возникает позитивные состояния (радость, восторг и т.п.), а если перспектива удовлетворения потребности низка или отсутствует, то состояние приобретает негативные состояния (печаль, уныние и т.п.). На состояния влияют цели, связанные с удовлетворением потребностей и характер действий для её достижения.

Под влиянием информации из памяти, эмоций, ожиданий, установок, убеждений, представлений, чувств и восприятий формируется психическое состояние, который оказывает существенное влияние на сознание и, как следствие, на его способность интерпретировать объективные характеристики окружающей среды: при негативном состоянии потребитель (покупатель, посетитель) замечает больше недостатков, а при позитивных состояниях настраивается на обнаружение достоинств товара [Психология состояний. Хрестоматия. Под ред. А.О. Прохорова. 2004].

Понимая значение эмоционально-мотивационных составляющих поведения человека в управлении познавательными ресурсами и покупательной активностью посетителей торгового, специалисты используют различные технологии и средства для влияния на силу эмоционально-чувственного возбуждения.

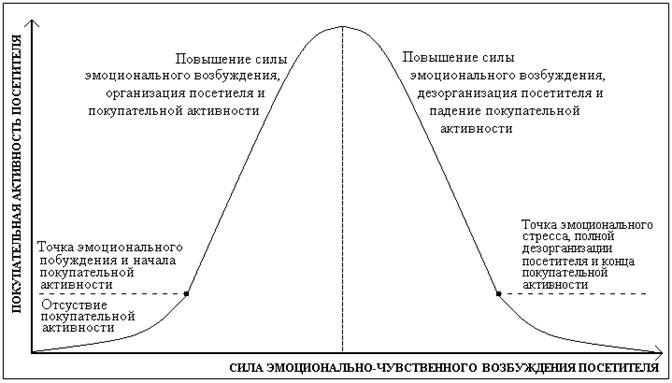

Установлено, что определенному уровню эмоций и чувств соответствует адекватная активность и наиболее вероятное направление деятельности человека. Поэтому для формирования желаемого поведения посетителя торгового зала необходимо понимание того, что эмоции регулируют деятельность, оказывая определенное влияние на нее в зависимости от характера и интенсивности эмоционально-чувственного переживания. Эту зависимость Д. О. Хеббу [94] выразил в виде кривой (рисунок 3.1), которая выражает связь между уровнем эмоционально-чувственного возбуждения человека и успешностью его практической деятельности. Данная кривая демонстрирует также то, что нельзя пренебрегать силой эмоционально-чувственного возбуждения и факторами, влияющими на них.

Рисунок 3.1 – Зависимость покупательской активности от силы эмоционального возбуждения посетителя

Отдельные раздражители, составляющие среду торгового зала и используемые для формирования определенной эмоциональной активности, могут быть настолько малыми, что не способны вызывать необходимой активности деятельности посетителя, связанной с осуществлением покупок. И, наоборот, чрезмерное воздействие сильного раздражителя на эмоциональное состояние посетителя может вызвать повышение эмоциональной активности такой силы, которая становится причиной дезорганизации деятельности и падения активности посетителя торгового зала при осуществлении покупок, связанных с данной эмоцией или со всей покупательской деятельностью.

В связи с этим, по мнению автора [110, 114, 115, 124], специалисты предприятий розничной торговли должны формировать атмосферу в магазине, направленную на формирование эмоционального возбуждения той силы, которая является оптимальной для восприятия и выполнения посетителями торгового зала своей миссии. Из сказанного следует, что атмосфера магазина становится важным фактором управления эмоционально-чувственными составляющими поведения посетителя торгового зала и одним из аргументов для обеспечения конкурентных преимуществ. Поэтому, изучение факторов, формирующих атмосферу магазина и способных управлять эмоциями и чувствами, должно стать особым объектом внимания.

Источник

Педагогика

—>Основы педагогического мастерства —>

—>Наглядные пособия педагога —>

Физическая техника речи — результат правильного дыхания, чёткой дикции, нормального голосоведения.

Мы прежде всего должны позаботиться, чтобы нас могли легко и без напряжения слышать. Для этого необходима внешняя организация речи, отвечающая следующим требованиям.

Старайтесь быть тактичными и следите за тем, чтобы словами и их смысл не обидеть других людей. Так, в широком обществе, которого вы не знаете, не стоит рассказывать истории, например, о то.

—>Детская психология —>

—>Магазин детских колготок —>

Кратко проанализируем назначение и содержание основных структурных компонентов модели воспитательного процесса.

Цель как компонент воспитания имеет стержневое значение, является исходным пунктом теории и практики воспитания, непосредственно касается всех участников этого процесса, определяет основные направления воспитательной работы в различных образовательно-воспитательных системах, обусловливает принципы, содержание, организацию, методы и формы воспитательной работы.

Об этом точно говорили выдающиеся личности. Например, К. Д. Ушинский определял: если мы хотим достичь какой-либо цели воспитанием, то должны прежде осознать эту цель. Французский педагог С. Френе истинную цель воспитания видел в максимальном развитии личности в разумно организованном обществе, которое будет служить ему и которому он сам будет служить. А. С. Макаренко подчеркивал: «Я под целями воспитания понимаю программу человеческой личности, программу человеческого характера, причем в понятие характера я вкладываю все содержание личности, т. е. характер внешних проявлений, и внутренней убежденности, и политическое воспитание, и знания, – всю картину человеческой личности; я считаю, что мы, педагоги, должны иметь такую программу человеческой личности, к которой мы должны стремиться».

Цель воспитания, во-первых, обеспечивает ее осознание воспитателями и доведение до воспитанников, во-вторых, должна обогатить последних моральными представлениями, понятиями, в-третьих, формирует у воспитанников желанные наставления и убеждения, в-четвертых, развивает в них положительные черты и качества, в-пятых, ослабляет и искореняет негативные стереотипы поведения, в-шестых, осуществляет воспитательное воздействие на социальное окружение.

Эмоционально-мотивационный компонент процесса воспитания имеет также большое значение. Мотив воспитанного поведения у воспитанников возникает в полном объеме лишь тогда, когда есть потребность в значимой деятельности и стимулы для нее.

Формирование мотивов и на их основе мотивации творческого самосовершенствования – это ответственный этап в деятельности воспитателя. Глубокие, прочные, эмоционально окрашенные и содержательные мотивы обеспечивают эффективность воспитательных мероприятий воспитателя и является «генератором» творческого самосовершенствования каждого воспитанника. Эти мотивы могут быть разного характера: например, мотивы, связанные с торможением и искоренением негативных черт характера и поведения (эгоизм, равнодушие к товарищам и тому подобное), непосредственной учебно-познавательной деятельностью (желание получить похвалу за успехи в обучении, потребность в учебно-умственной деятельности, в познании, в расширении определенных профессиональных знаний и достижении значительных успехов и тому подобное), стремлением развивать и совершенствовать свои положительные черты и качества (здесь, в первую очередь, следует формировать мотивы самосовершенствования), широкими социальными мотивами (достойно выполнять свой гражданский долг) и тому подобное.

Эмоции в жизни человека выполняют функцию «механизмов» деятельности, входящих в состав стимулов и мотивов ее действий, при умелом использовании могут играть значительную роль в целенаправленной деятельности. Для этого их важно соотносить со смысловым компонентом воспитания.

Источник