Исследование эмоциональной устойчивости у старшеклассников

Дата публикации: 21.05.2021 2021-05-21

Статья просмотрена: 46 раз

Библиографическое описание:

Сысоева, Н. И. Исследование эмоциональной устойчивости у старшеклассников / Н. И. Сысоева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 21 (363). — С. 371-373. — URL: https://moluch.ru/archive/363/81351/ (дата обращения: 13.10.2021).

Статья посвящена исследованию эмоциональной устойчивости у старшеклассников. Эмоциональная устойчивость во многом определяет психологическую готовность личности к профессиональной деятельности. Поэтому данная проблема актуальна в подростковой и молодежной среде.

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, старшеклассники, эмоциональная сфера.

Проблема эмоциональной устойчивости приобретает особую актуальность, так как эмоциональная устойчивость во многом определяет психологическую готовность личности к предстоящей профессиональной деятельности. Наиболее остро проблема эмоциональной устойчивости стоит в подростковой и молодежной среде.

Термин «эмоциональная устойчивость» имеет большое количество толкований, но проведенный анализ уже имеющихся точек зрения на проблему сущности понятия, позволило прийти к выводу о том, что эмоциональная устойчивость является значимым качеством личности, позволяющем контролировать проявление эмоций и адекватно действовать в напряженных эмоциональный ситуациях [3].

В отечественной психологии возникновение термина «эмоциональная устойчивость» было вызвано изучением поведения человека, действующего в экстремальных условиях. Большинство исследований проводилось в психологии спорта (Л. М. Аболин, О. В. Дашкевич, О. А. Черникова), инженерной психологии (К. М. Гуревич, П. И. Зильберман, Е. А. Милерян), и в авиационной психологии (Р. Н. Макаров, В. Л. Марищук, Г. М. Хилова и др.) [1].

Старшеклассники — это период в возрастной отечественной психологии относится к ранней юности. Возраст учащихся старших классов находиться в пределах 15–17 лет [4]. В период ранней юности устанавливаются профессиональные интересы, строятся планы на жизнь, возрастает активность в обществе, тем самым старшеклассники активно пытаются самоутвердиться среди сверстников и социуме в целом [2].

В данном возрасте наблюдается улучшение коммуникативности и общего эмоционального самочувствия индивида. Старшеклассник миновал эпоху подростковых кризисов и конфликтов, однако старший школьный возраст не лишен трудностей и конфликтов. В этот период возникают важные личностные качества: осознанность, самостоятельность, независимость [2]. Отношения со взрослыми становятся более ровными и менее конфликтными.

Главным новообразованием данного возраста это — развитие самосознания, самоопределения в профессии, переход к взрослой жизни. И. С. Кон [4] отмечает, важную значимость общения со сверстниками. Юношеская дружба выполняет функцию психотерапии, поддержки и самоуважения. В данный период у старшеклассника происходит утверждение своего внутреннего мира, они открывают целый мир новых эмоций, появляется стремление к самореализации.

Нами было проведено исследование эмоциональной устойчивости у старшеклассников, с помощью опросника А. В. Зверьковой и Е. В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции». В исследовании приняли участие ученики 10 «А» класса МБОУ СОШ № 3 г. Воронеж в количестве 15 человек.

Полученные данные при проведении методики, направленной на «Исследование волевой саморегуляции» по А. В. Зверькову и Е. В. Эйдмана [6].

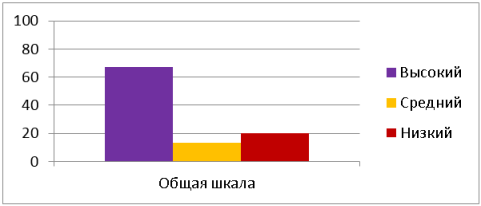

По параметру «общая шкала» высокие показатели выявлены у 67 % (10 опрошенных), средний уровень выражен у 13 % (2 обучающихся), а низкий — у 20 % (3 старшеклассников).

Рис. 1. Показатели «общей шкалы» у старшеклассников по опроснику А. В. Зверькову и Е. В. Эйдмана (%)

Для старшеклассников с высокими показателями по данной шкале характерны активность, независимость. Такие люди являются эмоционально зрелыми, их взгляды на мир достаточно устойчивы и реалистичны. Для представителей с высокой выраженностью данного параметра свойственна частая рефлексия своего поведения, своих поступков, а также высокий уровень контроля своих эмоций [5].

Низкие баллы по данной шкале отмечаются у людей чувствительных, эмоционально нестабильных. Зачастую такие люди обладают низким уровнем уверенности в себе. Кроме этого, низкие показатели по данной шкале говорят о том, что такие люди достаточно импульсивны, их мнения и убеждения носят неустойчивый характер.

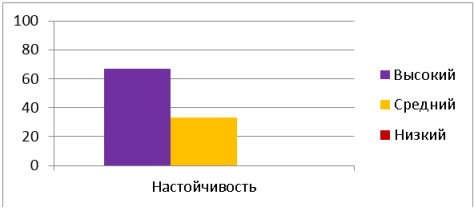

По шкале «настойчивость» высокие баллы были выявлены у 67 % (10 опрошенных). Средний уровень представлен у 33 % (5 обучающихся), а низкий — у (0 испытуемых).

Рис. 2. Показатели «настойчивости» у старшеклассников по опроснику А. В. Зверькову и Е. В. Эйдмана (%)

Представители высокого уровня данного параметра являются деятельными и работоспособными людьми, которые стремятся к достижению цели, преодолевая любые препятствия. Для таких людей характерно стремление подчинить свою жизнь социальным нормам, правилам.

Низкие показатели, наоборот, характерны для старшеклассников с повышенной лабильностью, импульсивностью. Поведение таких людей носит непоследовательный, хаотичный характер. Работоспособность людей с таким уровнем настойчивости носит сниженный характер.

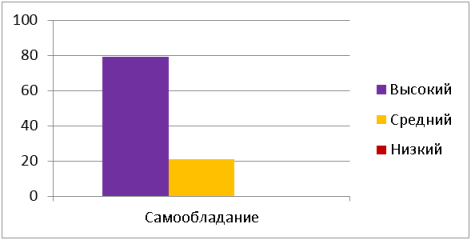

По шкале «самообладание» высокие показатели доминируют 79 % (12 старшеклассников), средний уровень представлен у 21 % (3 обучающихся), а низкий — у 0% (0 испытуемых).

Рис. 3. Выраженность параметра «самообладания» у старшеклассников по опроснику А. В. Зверькову и Е. В. Эйдмана (%)

Высокие показатели по данной шкале свойственны обучающимся с высокой эмоциональной устойчивостью, а также высоким уровнем уверенности в себе. Такие старшеклассники готовы принимать изменения и нововведения в различных областях жизнедеятельности. Все это сопровождается постоянным контролем своих эмоций, своего поведения.

- Л. М. Аболин. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека / Л. М. Аболин. — Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1987. — с 262.

- В. А. Аверин. Психология личности: учебное пособие / В. А. Аверин. — СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 1998–379 с.

- В. И. Долгова, Г. Ю. Гольева. Эмоциональная устойчивость личности: Монография — Москва: Изд-во «Перо», 2014. — 173 с.

- И. С. Кон. Психология ранней юности: книга для учителя / И. С. Кон. — Москва: Просвещение, 1989. — с 255.

- Обухова Л. Ф. Возрастная психология / Л. Ф. Обухова // Педагогическое общение России. — Москва: Педагогика, 2011. — 445 с

- Практикум по психологии состояний: учебн. пособ. / Под ред. проф. А. О. Прохорова. — Санкт-Петербург: Речь, 2004. — 480 с.

Источник

VII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2015

ИЗУЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Старший школьный возраст характеризуется как период повышенной эмоциональности, это проявляется в легкой возбудимости, переменчивости настроения, возникновении тревожности, агрессивности и других бурных реакций. Этот возраст считается особенно эмоционально насыщенным и поэтому изучение эмоциональных состояний школьников занимает ведущее место. Эмоциональные нарушения, возникающие в этот период, имеют далеко идущие последствия. Многие психологи связывают некоторые типы нарушения поведения с различными формами эмоциональных нарушений. Следует отметить, что эмоциональное неблагополучие так же влияет на неуспеваемость, появляются трудности общения со сверстниками и со взрослыми людьми.

Целью нашей статьи является изучение эмоциональной устойчивости у учащихся старших классов.

Актуальность нашей статьи обусловлена социальной значимостью проблемы формирования эмоциональной устойчивости для подрастающего поколения.

Эмоциональная устойчивость – это свойство личности, отдельные эмоциональные механизмы которого, особым образом взаимодействуя, способствуют успешному достижению цели в процессе напряженной деятельности, а учеба в лицее требует большого напряжения. ЭУ влияет на развитие уверенности, самоценности, успешности у юношей и девушек старшего школьного возраста.

Главными характеристиками эмоциональной устойчивости личности являются возможность сохранения ею своих сущностных позитивных характеристик в трудных жизненных обстоятельствах. Процесс формирования эмоциональной устойчивости у учащихся общеобразовательной школы в настоящее время является одним из объектов внимания психологов, педагогов, родителей, а также самих учащихся. Своевременная и качественная диагностика эмоциональной устойчивости старшеклассников, адекватные коррекционные меры могут воспрепятствовать возникновению нежелательных тенденций в развитии личности, появлению различных форм отклоняющегося поведения, трудностям в школьной и в нешкольной деятельности старшеклассников. К одному из наиболее ярких проявлений психического неблагополучия относится эмоциональная неустойчивость.

Некоторые особенности эмоциональных реакций переходного возраста коренятся в гормональных и физиологических процессах. Однако эмоциональные реакции и поведение подростков, не говоря уже о юношах, не могут быть объяснены лишь сдвигами гормонального порядка. Они зависят также от социальных факторов и условий восприятия. По целому ряду психологических тестов подростковые и юношеские нормы психического здоровья существенно отличаются от взрослых. Так, например, проективный тест Роршаха и тест тематической апперцепции показывают рост уровня тревожности от 12 к 16 годам. Кроме того, в этом возрасте особенно остро проявляются, акцентуируются некоторые свойства характера. Такие акцентуации, не будучи сами по себе патологическими, тем не менее повышают возможность психических травм отклоняющегося от нормы поведения. Например, заострение такого типологического свойства юноши, как гипертимность, не редко побуждает его ввязываться в рискованные авантюры и сомнительные предприятия.

Круг факторов, способных вызывать у человека эмоциональное возбуждение, с возрастом не суживается, а расширяется. Весьма поучительно в этом плане проведенное Г. Джонсом объективное (с помощью кожно-гальванической реакции – КГР) измерение эмоциональных одних и тех же детей разного возраста на одинаковые и на разные стимулы. Оказалось, что у маленьких детей КГР слабее и вызывать ее труднее. Становясь старше, ребенок научается контролировать и подавлять некоторые внешние проявления эмоций. Джонс сопоставил эмоциональные реакции 12-летних подростков и 17-летних юношей на три типа словесных стимулов – приятных, неприятных и безразличных. Но главное различие заключается в уровне избирательности: разница в уровне реакции на эмоционально заряженные и нейтральные стимулы у юношей гораздо больше, чем у подростков. Они лучше контролируют свои реакции, поэтому их труднее “завести”.

В. Р. Кисловская, изучившая с помощью проективного теста возрастную динамику тревожности, нашла, что старшие школьники обнаружили самый высокий по сравнению с другими возрастами уровень тревожности во всех сферах общения. Особенно резко возрастает у них тревожность в общении с родителями и теми взрослыми, от которых они в какой-то мере зависят.

Болезненные симптомы и тревоги, появляющиеся в юности, – не столько реакция на специфические трудности самого возраста, сколько проявления отсроченного эффекта более ранних психических травм. Новейшие исследования опровергают мнение о юности как “невротическом” периоде развития. У большинства людей переход из подросткового возраста в юношеский сопровождается улучшением коммуникативности и общего эмоционального самочувствия. Все основные структуры темперамента и его зависимости от свойств нервной системы складываются уже к подростковому возрасту. Юность же, не меняя тип темперамента, усиливает интегральные связи его элементов, облегчая тем самым управление собственными реакциями.

По данными американского психолога Р. Кеттела, от 12 к 17 годам заметно улучшаются показатели по таким факторам, как общительность, легкость в обращении с людьми, доминантность, тогда как общая возбудимость, наоборот, снижается.

Юношеский возраст по сравнению с подростковым характеризуется большей дифференцированностью эмоциональных реакций и способов выражения эмоциональных состояний, а также повышением самоконтроля и саморегуляции. Тем не менее “в качестве общих особенностей этого возраста отмечается изменчивость настроения с переходами от безудержного веселья к унынию и сочетание ряда полярных качеств, вытсупающих попеременно. К ним относятся особая подростковая сензитивность, тонкая чувствительность порой уживается с поразительной черствостью, болезненная застенчивость – с развязностью, желание быть признанным – с подчеркнутой независимостью” и т. д.

В сложившихся за последние десятилетия социально-экономических условиях в нашей стране, в системе образования происходят большие изменения, касающиеся структуры образования, его форм, итогового контроля и других аспектов. Одним из таких изменений является введение в систему образования ЕГЭ. В этой связи все более актуальным становится изучение психологических особенностей личности школьников и их влияния на успешность сдачи итогового экзамена.

Оценка экзаменационного стресса специалистами носит неоднозначный характер. С одной стороны, экзамены мобилизуют учащихся на более интенсивную учебную деятельность, выполняют контролирующую функцию, а в случае их успешной сдачи являются фактором, повышающим самооценку. С другой стороны, экзамены могут оказывать негативное влияние на здоровье учащихся, вызывать страх, беспокойство и другие отрицательные эмоции.

ЕГЭ – деятельность особого рода, напряженная, требующая определенной подготовки. На сегодняшний день уже имеется огромное количество материалов для выпускников, учителей и организаторов экзамена, обеспечивающих правовую и организационную, содержательную и методическую подготовку к ЕГЭ. Однако все эти направления подготовки предполагают лишь инструментальную готовность выпускников и не способствуют формированию психологической готовности к такому серьезному испытанию. Поскольку практически не разработаны программы психологической поддержки учеников, нередко бывает так, что старшеклассник знает предмет, умеет решать те или иные задачи, но не справляется с экзаменационными заданиями. Это происходит, потому что учащиеся не уверены в своих силах, не умеют управлять своими эмоциями, мыслями, действиями, не овладели навыками, определяемыми особенностями процедуры ЕГЭ.

Одним из компонентов психологической готовности к ЕГЭ является эмоциональная устойчивость. Эмоции могут, как усиливать, так и ослаблять активность человека. Сильное волнение и беспокойство мешают сосредоточиться, снижают внимательность. Уверенный в себе и в своих силах человек способен преодолеть волнение и при необходимости выбрать стратегию решения какой-либо задачи. Неуверенного же человека охватывает страх и тревога.

Чтобы выяснить уровень эмоциональной устойчивость старшеклассников мы провели методику 16-ти факторного личностного опросника Кеттелла. В настоящее время различные формы 16 PF — опросника являются наиболее популярным средством экспресс-диагностики личности. Они используются во всех ситуациях, когда необходимо знание индивидуально-психологических особенностей человека.

Форма С опросника Р. Кеттелла – сокращенный вариант, который следует использовать для диагностики индивидуально-психологических особенностей личности в условиях дефицита времени.

Методика проводилась в первом полугодии 2014-15 учебного года в двух со старшеклассниками МАОУ «Лицей №3» и МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары.

Количество учащихся, имеющих высокие (8-10 стены), средние (4-7стены) и низкие (менее 4 стены) значения факторов мы выразили в процентном соотношении от общего числа опрошенных и получили следующие результаты:

Источник