Коллектив. Психологическая характеристика коллектива

Важнейшей характеристикой группы является уровень ее развития. Основанием для выявления уровня развития группы в свете современных представлений выступает содержание ее деятельности и наличие социально-значимых целей и ценностей, от которых зависит характер межличностных отношений. На этой основе строится психологическая типология групп. Высшим уровнем развития группы является коллектив, специфические черты которого обнаруживаются в деятельности и в межличностных отношениях.

Коллектив в его социально-психологическом значении – это социальная группа высокого уровня развития, где межличностные взаимодействия и межличностные взаимоотношения опосредованы общественно ценным и личностно значимым содержанием совместной деятельности (А.В. Петровский, 1995).

Коллективу присущи следующие особенности: 1) объединение людей во имя достижения определенной социально одобряемой цели; 2) добровольность объединения; 3) сплоченность и целостность; 4) психологическая защищенность, взаимопомощь и взаимоподдержка; 5) наличие условий для проявления творческих способностей и полноценного развития личности.

Группы высокого уровня развития имеют принципиальное отличие от всех других групп. Качественные отличия коллектива от групп более низкого уровня развития, согласно А.В. Петровскому, проявляются, прежде всего, в особых взаимоотношениях, которые в других группах либо отсутствуют, либо слабо представлены. В числе таких психологических феноменов главным выступает самоопределение личности в группе. Суть его состоит в том, что член группы высокого уровня развития избирательно относится к любым влияниям, в том числе и в своей общности, принимая одни и отвергая другие в зависимости от опосредующих факторов – убеждений, принципов, идеалов, целей совместной деятельности.

В группах высокого уровня развития в случаях увеличения их численности не уменьшается вклад, вносимый ее членами в совместную деятельность, не ослабевает ее мотивация; отсутствуют резкие противоречия между индивидуальными и групповыми интересами; наблюдается положительная связь между эффективной совместной деятельностью с благоприятным психологическим климатом; создаются наилучшие возможности для процессов интеграции и персонализации.

Осуществление совместной социально ценной и личностно значимой деятельности обеспечивает становление в коллективе взаимоотношений доверия и сотрудничества, снятие противоречий, возникающих между индивидуальными и групповыми целями. Именно коллектив воплощает ту зависимость личности от общества, при которой она становится свободной.

Группа, достигшая уровня развития коллектива, представляет собой целостное единство, которое предполагает наличие составляющих компонентов, сторон, подструктур, взаимодействующих внутри целостной структуры. Основополагающим принципом понимания психологической структуры понимается отражение ее жизнедеятельности в целом, а подструктур – отражение различных сфер этой жизнедеятельности.

В целостной структуре группы выделяют три блока (Л.И. Уманский и др.): «общественный» блок, «личностный» блок и блок общих качеств.

1. «Общественный» блок включает в себя подструктуры направленности, организованности и подготовленности, отражающие соответственно мировоззренческую, управленческую и профессионально-деловую сферы групповой жизнедеятельности.

2. «Личностный» блок – подструктуры интеллектуальной, эмоциональной и волевой коммуникативности. Данные подструктуры отражают три стороны сознания входящих в группу личностей и соответствующих сфер жизнедеятельности группы.

3. Блок общих качеств (интегративность, микроклимат, референтность, лидерство, интегративная активность, интергрупповая активность).

Сначала определим сущность общих качеств.

Интегративность –мера единства, слитности, общности членов группы друг с другом (отсутствие интегративности – разобщенность, дезинтеграция)

Микроклимат – определяет самочувствие каждой личности в группе, ее удовлетворенность группой, комфортность в ней.

Референтность – степень принятия членами группы группового эталона, их идентификация с эталонами групповых ценностей.

Лидерство – степень влиятельной активности личности на группу в целом в осуществлении общих групповых задач.

Интергрупповая активность – мера активизации группой составляющих ее личностей.

Интергрупповая активность – степень влияния данной группы на другие группы.

Все названные качества характеризует меру общей оценки группы как коллектива, они тесно связаны друг с другом, каждое из них раскрывается через подструктуры двух первых блоков.

Под направленностью группы понимается социальная ценность принятых ею целей, мотивов деятельности, ценностных ориентаций и групповых норм. Направленность группы – выступает важнейшей психологической подструктурой, связывающей воедино другие подструктуры.

Организованность группы – состоит в реальной, эффективной способности группы к самоуправлению – групповой самоуправляемости.

Подготовленность группы. Деятельность требует от каждой личности и группы в целом соответствующих знаний, навыков, умений, опыта – групповой подготовленности. Диапазон групповой подготовленности может быть весьма значителен – от простой суммы подготовленности каждой личности в отдельности до высокой степени интеграции, единства, слитности, совместимости всей группы по подготовленности.

Интеллектуальная коммуникативность – это процесс межличностного восприятия и установления взаимопонимания, нахождения «общего языка». Идеальным эквивалентом интеллектуальной коммуникативности является способность членов группы понимать друг друга с полуслова.

Эмоциональная коммуникативность – это межличностные связи эмоционального характера, динамический процесс преобладающего эмоционального настроя группы, ее эмоциональные потенциалы.

Волевая коммуникативность – это способность группы противостоять трудностям и препятствиям, ее своеобразная стрессоустойчивость, надежность в экстремальных ситуациях.

Рассмотренные подструктуры представляют собой целостное единство. Внутри каждого блока и между блоками существуют многообразные функциональные взаимосвязи и взаимозависимости. Эти связи обуславливаются их местом в целостной структуре группы, соединением в них общественных и личностных целей и приобретают социально-психологические характеристики через общие качества, которые проявляются через каждую из подструктур. Психологическая структура малой группы как коллектива актуализируется и реализуется только в ее жизни и деятельности.

Эффективность социальной реабилитации в условиях функционирования группы находится в пропорциональной зависимости от уровня её развития. Особенно это заметно в работе с детскими коррекционными группами. По данным А.И. Захарова (1982) они в своём поступательном движении проходят три фазы. В первой фазе – ориентации группы – происходит эмоциональное объединение детей в группу и появление в ней однородных устремлений. В этой фазе возможно устранение критического периода в жизни группы, её эмоционального расторможения. Во второй фазе – дифференциации группы – оформляются статусные различия, симпатии, антипатии детей. Возможно появление второго критического периода, обусловленного отражением в группе конфликтных позиций детей в жизни. В третьей фазе – интеграции группы – отмечается стабилизация её структуры, сплочение детей и развитие групповых отношений. Именно на этой стадии и достигается психокоррекционный эффект.

Специалист по социальной реабилитации, организуя групповые занятия с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, должен помнить, что динамика уровня её развития во многом зависит от соблюдения соответствующих требований и условий. Он должен:

* знать специфические особенности развития детской группы как коллектива;

· иметь чёткое представление о типе создаваемой группы, её целях и задачах;

· владеть диагностическими средствами отбора членов группы. Стремиться к тому, чтобы в группе были дети одного возраста;

· Не включать в группу детей, имеющих противопоказания к групповой деятельности (повышенная возбудимость или заторможенность, глубокая депрессия и др.);

· Знакомить детей с правилами, которыми руководствуется группа в своей деятельности.

· Избегать таких форм работы в группе, к которым дети не подготовлены, создавать в их групповой деятельности ситуации успеха;

· Широко пользоваться средствами психологической поддержки и психологического воздействия (похвала, замечание, поощрение и др.)

Вопросы для обсуждения

1. Дайте определения понятиям «группа», «малая группа». Назовите основные типы групп.

2. Назовите отличительные признаки малой группы. Раскройте динамику развития межличностных отношений в группе.

3. Что Вы понимаете под конформным поведением?

4. Охарактеризуйте стратометрическую и параметрическую модели развития группы.

5. В чём суть понятия «коллектив» как группы высокого уровня развития

6. Назовите основные опосредующие факторы становления межличностных отношений в группе.

7. Дайте характеристику основным этапам развития совместной деятельности людей.

8. Дайте определение понятия «субъектность группы».

9. В чём и при каких условиях может проявляться положительное и негативное влияние группы на личность?

10. Раскройте сущность социально-психологических механизмов воздействия на учащегося в группе.

11. Назовите основные пути оптимизации функционирования учебной группы.

Литература

Основная

1. Журавлёв А. Л., Соснин В.А., Красников М.А. Социальная психо-логия: Учебное пособие. – М., 2006. – С. 184 — 219.

3. Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1995. – С. 238 — 277.

4. Чернышев А.С., Сарычев С.В., Лунев Ю.А., Лобков Ю.Л. Психологическая школа лидерства. – М., 2005. – С. 7-38

Дополнительная

1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологические основы: Учеб. пособие для студ. высш.учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. — С.216-255

2. Журавлев А.Л. Психология совместной деятельности. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2005.

3. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1984.

4. Петровский А.В. Введение в психологию. – М., 1995. – С. 310-361

5. Психологическая наука в России XX столетия: проблемы теории и истории / Под ред. А.В. Брушлинского. – М.: Институт, психологии РАН, 1997. С. 375-459.

6. Психология в XXI веке / Под ред. В.Н.Дружинина: Учебник. М.: ПЕРСЭ, 2003.

7. Современная психология: состояние и перспективы исследований (Части 1-3) / Под ред. А.В.Брушлинского и А.Л.Журавлева. – М.: Институт, психологии РАН, 2002.

8. Чернышев А.С. Практикум по решению конфликтных педагогических ситуаций. – М.: Педагогическое общество России, 1999.

10. Чернышев А.С., Сарычев С.В., Лобков Ю.Л., Гребеньков Н.Н., Ели-заров С.Г., Беспалов Д.В., Аскоченская Л.И. Проектирование психологической помощи подростками и юношам в личностном развитии. – Курск, 2005.

11. Чернышёв А.С. Исследование группы как субъекта деятельности и субъекта общения в работах Л.И. Уманского и его учеников / Социально-психологические аспекты оптимизации жизнедеятельности молодёжных групп в изменяющихся социально-экономических условиях. – Курск, 2007. – С. 6-15.

12. Экспериментальное исследование социально-психологической зрелости молодежных групп: Из опыта работы Курской школы социально-педагогической психологии, 1964-2004гг. / Под ред. А.С.Чернышева. – Курск: Изд-во КГУ, 2004.

13. Чернышев А.С., Лобков Ю.Л., Сарычев С.В., Скурятин В.И. Социально одаренные дети: путь к лидерству. – Воронеж: Кварта, 2007

Источник

Эмоциональная коммуникативность группы это

Нормативно-правовые документы, разработанные в последние десятилетия в области образования (Национальная Доктрина образования, Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы», Концепция развития образования РФ до 2020 года, Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013–2020 годы и др.), подтверждают необходимость инновационной направленности процессов совершенствования российской школы. Введение Федеральных образовательных стандартов означает, что современная школа становится все более адаптивной, стремящейся подготовить учащихся к жизни в новых социально-экономических условиях и в то же время сама адаптируется к их личностным особенностям. Образовательные организации формируют различные модели реализации своих функций, одной из которых является создание инновационной образовательной среды. Педагогическая наука представляет инновационную педагогическую деятельность как целенаправленную профессиональную работу, основанную на осмыслении собственного опыта, изучении, изменении и развитии учебно-воспитательного процесса с целью достижения более высоких результатов труда, освоения нового знания и обоснованных практических решений. Как известно, источниками зарождения инновационных процессов в практике образовательного учреждения могут выступать различные факторы: интуиция творческого руководителя, педагога (группы педагогов); опыт и традиции данной школы; педагогические достижения других школ; нормативные документы; потребности педагогического коллектива работать по-новому и др. Таким образом, инновации выступают в педагогической деятельности как способы решения проблем, возникающих в различных практических ситуациях функционирования и развития образовательных процессов. В данном контексте естественным является вопрос о возможности привлечения максимального количества учителей к инновационной деятельности в образовательной организации, а именно: о наличии у педагогов инновационного потенциала, т.е. социокультурных и творческих характеристик личности. Специалисты отмечают, что именно инновационный потенциал учителя связан со способностью оценивать, осваивать и моделировать новые идеи, а наиболее стойким инновационным мотивом остается желание сделать процесс обучения более интересным, ярким, действенным и привлекательным [3; 6].

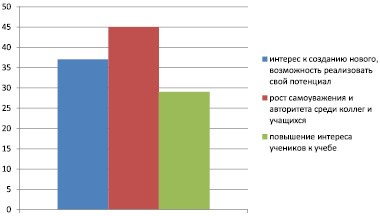

Готовность педагога к инновационной деятельности обычно связывают со сформированностью необходимых для этой деятельности личностных компетенций, а именно: большой работоспособностью, высоким эмоциональным статусом, творческой направленностью личности. Не вызывает сомнений вывод о том, что самореализация педагога школы предполагает его собственное постоянное развитие, самосовершенствование и формирование восприимчивости к педагогическим новациям. Естественно предположить, что только самореализующийся педагог способен создать условия для эффективной самореализации учащегося. Одним из ориентиров готовности к инновационному развитию и обучению и одновременно показателем его эффективности являются переживаемые в педагогическом общении эмоции. Исследование, проведенное в формате сетевого сотрудничества с целью изучения мотивов учителей к инновационной деятельности в одной из школ г. Нижнего Новгорода в 2015 году, показало, что, несмотря на то, что педагоги по-разному воспринимают ее значимость в работе, их мотивы устойчиво связаны с эмоционально-коммуникативными особенностями их профессиональной деятельности и общения (на рисунке представлены ответы учителей школы на вопрос о главных критериях привлекательности инновационной деятельности).

Критерии привлекательности инновационной деятельности

Известно, что педагогическая профессия в силу своей уникальности предполагает особое, эмоциональное мировосприятие и построение душевных отношений с учениками, умение формировать у них радость собственных открытий, позитивный настрой к познанию нового [4, с. 110]. Для того чтобы реализовать эти задачи, педагог должен сам научиться продуцировать положительные эмоции от работы с учениками, формировать собственный личностный профессиональный интерес к интерактивному общению, овладеть навыками саморегуляции. Такие серьезные требования предполагают особую подготовку будущего педагога в формате вузовского обучения, а также, что не менее важно, работающего учителя в процессе его профессионального саморазвития. Так, А.Н. Панфилова в ряду комплексных психолого-педагогических характеристик современного педагога (самоконтроль, самосознание, коммуникативные навыки) выделяет особую составляющую – эмоциональный интеллект как способность учителя понимать эмоциональные проявления своих учеников и умение учитывать их эмоциональные реакции [6, с. 132].

Стоит отметить, что прочное позиционирование понятия эмоционального интеллекта произошло в психологии в конце XX века и определило целое направление в науке, которое вызвало к жизни исследования отечественных [1; 5; 7] и зарубежных авторов [D. Goleman, R Boyatzis., A. Mckee, J.D. Mayer, P. Salovey, D.R. Caruso]. Известно, что современной психологической наукой признается ведущая роль эмоций во всем процессе развития личности, которая так сформулирована С.Л. Рубинштейном: «Эмоции неизбежно в той или иной мере входят в построение личности. Все особенности личности, ее характера и интеллекта, ее интересов и отношений к другим людям проявляются и отсвечивают в радуге эмоций и чувств» (Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2009. – С. 583).

Исследователи, занимающиеся анализом психологических особенностей труда перспективного учителя, доказывают, что именно увлеченность своим делом является для него важнейшим личностным образованием, которое способно позитивно изменить отношение к профессии и стать личностным ресурсом профессионального самосознания [9, с. 466]. Данные положения психологической науки коррелируют с современными требованиями к профессионально-личностной позиции современного педагога в учебном диалоге в процессе построения им моделей обучающей деятельности. Необходимость использовать эмоции в обучении и опираться на них в педагогической деятельности наиболее ярко представлена в становлении теории и практики развивающего, эвристического и проблемного обучения. Так, Н.М. Зверева доказывает, что методы развивающего обучения эмоционально насыщенны по своей природе, т.к. предполагают создание специфической ситуации любопытства, удивления, инсайта: «увлекательный, порой остросюжетный рассказ учителя включает учеников в атмосферу поиска, делая их соучастниками открытий, активизирует их мышление, повышает интерес к предмету… размышления учителя об увлеченности и самоотдаче ученых, научной и гражданской честности, ответственности перед людьми и перед собой способны оказать на сознание школьника очень сильное воздействие, поскольку сама информация несет большой эмоциональный заряд» [2, с. 164–165]. Естественно предположить, что строить педагогическую работу в соответствии с данной позицией может только эмоционально зрелая личность, проявляющая в общении собственную индивидуальность, транслирующая другим искренние чувства и эмоциональные переживания, без которых невозможно построение продуктивного межличностного общения. В данном контексте важно отметить, что такой диалог возможен при условии понимания педагогом психологических особенностей своих учеников, а именно: эмоций, мотивации, способностей, темпераменте, характере, отношении к себе, к другим и т.д. Это дает возможность учителю установить с ними более тесный контакт, а в случае необходимости своевременно осуществить психолого-педагогическую помощь и поддержку [8].

Психологическая наука утверждает, что эффективность межличностных и межгрупповых коммуникаций в процессе обучения во многом определяется уровнем эмоционально-личностного развития учителя и в частности, эмоциональной коммуникативностью. Как социально-психологический феномен, возникающий в процессе межличностного взаимодействия в малых группах и контактных коллективах, эмоциональная коммуникативность определяет эмоциональность этих связей между членами коллектива, динамику эмоционального настроя и его эмоциональные потенциалы (Л.И. Уманский). С одной стороны, коммуникативные компетентности априори всегда были заложены в профессию учителя, но в век дистанционных технологий они обретают особую важность и значимость. Под коммуникативными компетентностями, как правило, понимают комплекс вербальных и неязыковых форм общения, а также возможности личности брать на себя и успешно реализовывать различного рода социальные роли, согласовывать и контролировать свои действия, навыки нетрадиционно мыслить и действовать, что предполагает обретение им самим новых личностно-профессиональных приращений. Понятно, что не каждый педагог изначально настроен на работу по созданию условий для подобного диалога с учащимися и обладает высоким уровнем эмоциональной коммуникативности. Исследователи проблем, возникающих в профессиональной деятельности и ментальности учителя, выделяют целый ряд факторов, которые являются антиинновационными барьерами, например неизвестный результат или страх перед неизвестностью, отсутствие планов, неясность целей, наличие противоположной собственной личностной матрицы ценностей, боязнь потерять прежний статус и т.д. Известно, что человек противодействует новому тогда, когда он не чувствует себя в безопасности в силу того, что вынужден принимать рискованные решения, что может противоречить его натуре и не соответствовать его прошлому опыту; не способен выполнять новую роль, отведенную ему в новой системе отношений; не желает или не способен обучаться новому и творчески подстраивать свое поведение под изменившиеся условия взаимодействия в процессе профессиональной работы.

По убеждению В.Н. Дружинина, творчество амотивно, спонтанно, бескорыстно и самодовлеюще: «это не деятельность, а спонтанное проявление человеческой сущности» (Дружинин В.Н. Развитие и диагностика способностей. – М.: Наука, 1991). Творчество, по мнению автора, – это процесс, который не только приводит к созданию некоторого продукта, но и может проявляться и в построении взаимоотношений между людьми.

В данном контексте уместно обратиться к исследованиям, связанным с использованием термина «эмоциональная креативность». Феномен эмоциональной креативности рассматривается как способность субъекта моделировать, конструировать, творчески преобразовывать как собственную внутреннюю и внешнюю активность средствами эмоционального самовыражения, так и жизненную ситуацию общения в целом в соответствии с поставленными задачами [1; 8]. В когнитивной психологии эмоциональная креативность рассматривается как разновидность интеллекта или специфическая творческая способность. На первый план здесь выходит необходимость решать задачи на эмоциональном материале, и в этом смысле он противопоставляется «обычному» предметному интеллекту. Существуют исследования, в которых сопоставляются феномены эмоционального интеллекта и эмоциональной креативности. Авторы рассматривают эмоциональную креативность как более широкое понятие, чем эмоциональный интеллект, и, в отличие от последнего, предполагающее новизну эмоциональной реакции [1; 5; 7].

Можно с уверенностью констатировать, что развитие эмоциональной креативности способствует формированию позитивной направленности педагога, способного адекватно оценивать состояние проблемности, рассматривать трудности как возможность преодоления собственных ограничений, мотивировать себя и учащихся на активность в профессиональном общении, освоение новых способов учебной и внеучебной деятельности. Таким образом, феномен «эмоциональная креативность» в шкале профессионализма педагога представляется интегративной характеристикой его личности, предполагающей возможность переживания эмоций, реализацию интересов в условиях учебного и внеучебного общения [4, с. 110–111].

Гибкое креативное, позитивно окрашенное эмоциональное реагирование педагога в профессиональной деятельности, отражающее отношение к учащимся, к себе, к своей деятельности, является важнейшим критерием диалогичности обучения. Наиболее яркое воплощение оно получает в речи педагога на уровне речевого взаимодействия его с учащимися, характер которого определяется в большей степени не возрастом учащихся или сложностью предмета, а индивидуально-личностными качествами педагога. В исследованиях доказано, что одной из особенностей подлинно диалогичных учителей является их способность осуществлять аутентичное эмоциональное речевое подкрепление учащихся на уроке. Для них характерна доброжелательность в передаче указаний, эмоциональная насыщенность объяснений материала, увлеченность предметом разговора, они способны создавать на уроках атмосферу неформального доверительного общения, у них имеют место юмор, шутки, смех. Такие педагоги креативны в приемах похвалы, в способах акцептования чувств учащихся и передачи позитивной содержательной обратной связи, что насыщает урок положительными эмоциями и личностно развивает ученика, позволяет ему думать, творить. В таком общении снижается действие защитных механизмов, что позволяет ребенку быть самим собой, дает право на ошибку, творческую самореализацию. К сожалению, сегодня приходится констатировать недостаточное внимание к чувствам как собственным, так и чувствам учащихся у учителей на уроках. Проведенные исследования речевого взаимодействия педагогов и учащихся на уроках показывают, что доля речевых высказываний педагога, направленных на акцептование чувств, переживаемых на уроках учащимися и самим учителем, очень мала и составляет 1,2 % от общего количества высказываний. Школьники также мало говорят о своих чувствах на уроке. Современные учителя испытывают сложности с передачей похвалы, которая чаще закреплена в стандартных оценочных формах («Молодец!», «Умница!» и т.п.), что чаще является речевой привычкой, чем похвалой в ее определенной функции [10].

Между тем переживание и осознавание собственных чувств самим педагогом развивает характер «чувствования» у учащихся, активизирует интеллектуальный потенциал, ведет к конструктивным способам саморегуляции, а следовательно, способствует укреплению психологического здоровья как учителя, так и учащихся, развивает внутреннюю диалогичность.

Специалисты, которые связаны с проблемами моделирования перспективных межличностных коммуникаций (социологи, психологи, педагоги и т.д.), отмечают, что в современном демократически развивающемся мировом сообществе сформировалась устойчивая потребность в типе людей, способных по своей жизненной ориентации отвечать новой эпохе в формате этики полисубъектного взаимодействия. Речь идет о необходимости формирования навыков взаимопонимания и гуманистического взаимодействия, как в индивидуальной, так и общественной жизни любого человека. Данное требование приобретает особую актуальность сегодня – в эпоху тревожных социально-политических разногласий, изменений ментальных векторов, общественных взрывов, усиления напряженности на мировом уровне. Поэтому формирование у современных детей и молодежи таких характеристик, как открытость новому, диалоговость, коммуникабельность, полиобразованность, толерантность, является необходимой системообразующей составляющей воспитания [3, с. 59]. Данный контекст предполагает ведущую роль педагога в этом процессе, который в своей деятельности постоянно транслирует искреннее стремление к сотрудничеству, готовность и умение понять другого человека, установку на позитивный диалог, внутреннюю настроенность на гармоничное, уважительное и эмоциально окрашенное отношение к участникам человеческого общения.

Источник