Его идеи: «Не могу выбраться из головы» — эмоциональная история современного мира

На BBC вышел мини-сериал самобытного документалиста Адама Кёртиса «Не могу выбраться из головы» (Can’t Get You Out of My Head), остроумно объясняющий, как за 50 лет цивилизация превратилась в современную. Никита Лаврецкий рассказывает о неподражаемом стиле режиссера и его идеях.

Жена китайского лидера превращает целую страну в гигантскую мелодраму, чтобы отомстить давним партнершам по киноэкрану. Английский бандит, насмотревшись на одного американского гражданского активиста, берет похожий псевдоним и тоже пытается быть революционером; после неудачи снова становится преступником. Молодой журналист Playboy в шутку формулирует теорию о том, что Америкой управляет баварское тайное общество из XVIII века, и со временем сам же начинает в нее верить. Советский диссидент, живущий в Нью-Йорке, пишет роман против всего американского общества, демократии и капитализма, мстя за то, что от него ушла жена.

Лучшее описание нового документального сериала Can’t Get You Out of My Head, снятого (точнее, смонтированного) живым классиком Адамом Кёртисом, — его авторский подзаголовок: «Эмоциональная история современного мира». Он действительно описывает мировую историю последнего полувека через эмоциональный опыт отдельных выдающихся личностей — все они выбраны совершенно неочевидным образом. По Кёртису, тектонические сдвиги в эволюции цивилизации, политические волны и даже технический прогресс напрямую следуют из персональных страхов и мечтаний обычных людей. Оттуда же вытекают и две главенствующие идеологии современности — национализм и индивидуализм, о сильных и слабых сторонах которых Кёртис неподражаемо рассказывает с остроумием и эрудицией, чередуя исторические примеры из разных стран и эпох.

В то же время это не просто монолог и эссеистика: Адам Кёртис — феноменальный рассказчик, который на документальном материале умудряется задать нешуточную повествовательную интригу и саспенс. Фоном звучит зловещий эмбиент — и всякий раз кажется, что на драматическом горизонте зрителя ждут немыслимые откровения, переворачивающие представления о мире. Ценить самого Кёртиса в качестве мыслителя, сами его публицистические выводы и философские тезисы при этом вовсе не обязательно — его манера повествования захватывает и развлекает сама по себе.

Can’t Get You Out of My Head — 26-й неигровой проект, снятый Адамом Кёртисом для BBC в течение полувека. С каждым новым фильмом и мини-сериалом он дальше уходил от конвенциональной документалистики — в сторону абстрактного видеоарта. Темы при этом не менялись: сущности современности и пути, который прошел мир, чтобы оказаться в нынешнем состоянии. Новый восьмичасовой цикл, компилирующий и дополняющий ключевые выводы Кёртиса, — не только самая длинная работа документалиста, но и наивысшая квинтэссенция режиссерского стиля.

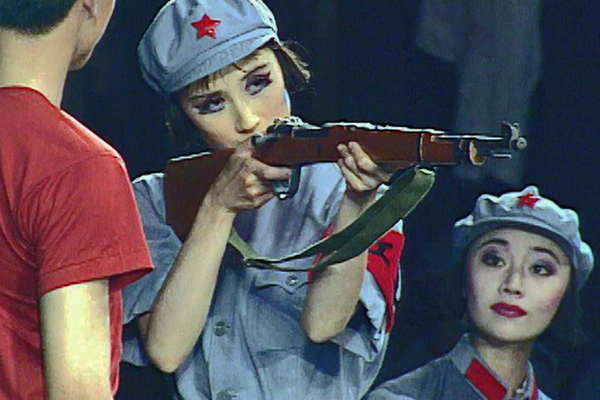

В чем же заключается легко узнаваемая манера Адама Кёртиса, уже спародированная на YouTube под весьма кёртисовским заголовком The Loving Trap? В этой болезненно точной пародии упоминается, что пробелы в логике повествования Кёртис заполняет монтажом нерелевантных видеоматериалов под рок-музыку, после чего сам ролик заканчивается не менее эффектным сочетанием ретро-кадров и рока. В новом сериале режиссер включает клиповое попурри по несколько раз на серию: советская ракета терпит крушение под дрим-поп Cigarettes After Sex; Культурная революция вершится под IDM-ремикс на The Smiths; в какой-то момент играет даже «Гражданская оборона». Главный шоу-стоппер из этих монтажей — финал четвертой серии под песню You are the Generation That Bought More Shoes and You Get What You Deserve, где чередуются кадры с кинозлодеем Фу Манчу, восковой фигурой президента Путина, бойцами ИГИЛа (организация признана в России экстремистской и запрещена) и китайскими куклами на конвейерной ленте. Кажется, Кёртис и вправду выбирает видеоматериалы не по смыслу, а просто из соображений эффектности. В этом и заключается их красота: музыкальный монтаж вдохновляет, стимулирует воображение, заставляет мечтать — это ли не магия кино?

Режиссер Бен Сэфди и вовсе описывает Can’t Get You Out of My Head не иначе как «потрясающую коллекцию самого невероятного архивного материала в мире, собранную настоящим гением понимания человечества». В пародийном ролике с YouTub’а высмеивалась «безукоризненно авторитетная BBC-шная манера» закадрового голоса Кёртиса. Действительно, для «эмоциональной истории» автор придерживается достаточно строгой повествовательной интонации, претендующей на объективность. Однако именно эта манера позволяет следить за сложными аргументами Кёртиса, его логика чиста и понятна, и своим «гением понимания человечества» он может делиться с широкой аудиторией.

На все это автор пародии возразил бы, дескать, ни к чему конкретному эта комбинация из красивого, но бесполезного видеоколлажа и понятных, но пространных рассуждений все равно не приводит; что все это — лишь «телевизионная версия пьяного ночного серфинга в Википедии». Это правда лишь отчасти: вместо вывода в финале Кёртис лишь заново выводит на экран эпиграф — слова антрополога Дэвида Грэбера:

«Главная скрытая истина этого мира заключается в том, что мы создаем его сами. И могли бы легко создать совершенно иным».

Не отрицая эффективности современных структур власти, Кёртис утверждает, что человечество обязано продолжить поиск новых, еще невиданных видов общественного устройства. Проговоренная вслух необходимость такого поиска без предложения конкретных утопий — это и есть современная левая идея. И она тоже заставляет зрителя мечтать.

Источник

Мао, мой Мао Интриги корпораций, ложь политиков и опиаты: самый известный документалист объясняет современность

«Би-би-си» выпустила онлайн новый сериал одного из самых влиятельных документалистов нашего времени Адама Кертиса «Не могу выкинуть тебя из головы» — шестисерийный постмодернистский эпос, представляющий эмоциональную историю современного мира через истории развития, крушения и возрождения самых разных глобальных идей и идеологий, а также через судьбы таких, казалось бы, не связанных между собой фигур, как жена Мао Цзэдуна, Тупак Шакур и Эдуард Лимонов. «Лента.ру» рассказывает о том, какой диагноз современности ставит сериал Кертиса.

В конце пятидесятых Цзян Цин, бывшая актриса с не особенно удачной, закончившейся за пару десятилетий до этого карьерой, вернулась в Пекин после нескольких лет в фактической ссылке — и заняла пост министра культуры. Она была женой Мао Цзэдуна, но мечтала о большем, чем почетное пребывание в тени супруга. В то же время в Лондоне выходец из Тринидада Майкл де Фрейтас работал вышибалой у печально известного, нещадно эксплуатировавшего мигрантов дельца Питера Рахмана — и глядя на горькое положение бывших обитателей колоний в метрополии, увлекся радикальными идеями о черной власти. Тем временем в Калифорнии двадцатилетний студент Керри Торнли за партией в боулинг с товарищем сформулирует принципы основанной на вере в хаос философии дискордианизма. Примерно тогда же в Харькове юный сын сотрудника госбезопасности случайно стал свидетелем рабочих дел отца и разочаровался в советской идеологии. Его звали Эдуард Лимонов. Поступки всех четверых приведут к непредсказуемым и символичным последствиям.

А вышедшую замуж за сына британского премьер-министра модель и выросшего в семье видной представительницы «Черных пантер» рэпера Тупака Шакура? А как насчет обласканных Нобелями и грантами звезд бихевиоральной психологии и вождей суннитских племен в сельских районах Ирака? Ну или, например, иллюминатов и национал-большевиков? В двух словах (если только эти слова не «магия киномонтажа») и не скажешь — документалисту Адаму Кертису в его новом сериале «Не могу выкинуть тебя из головы» на обозначение этих невидимых связей требуется шесть серий, восемь часов экранного времени, километры пленок из архивов «Би-би-си» и несколько десятков повторений такого оборота, как «и это пробудило к жизни пугающих призраков из далекого прошлого». А вот для чего Кертису искать связь и пытаться увязать в один сквозной сюжет настолько, казалось бы, далекие друг от друга, очевидно неравнозначные личности и явления послевоенной мировой истории, объяснить уже проще.

Источник

Эмоциональная история современности

Документальный сериал Адама Кёртиса: диагноз кризиса. Беседа с Андреем Загданским

– Адам Кёртис – провокатор, гипнотизер и классик неигрового кино

– Документальная хроника как роман

– “Мусор” истории

– Старая Англия, новая Россия, вечный Китай и Америка Трампа

– Русский сюжет: от Солженицына к Путину через Лимонова

Сегодня в новом эпизоде подкаста «Генис: Взгляд из Нью-Йорка» беседа с режиссером неигрового кино Андреем Загданским о хроникальном докусериале Адама Кёртиса, описывающем “эмоциональную историю современности”.

Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Itunes, Google podcasts, Yandex music. Включайтесь в беседу: пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах.

Александр Генис: В эти жаркие дни августа идет ничуть не менее горячая борьба в Конгрессе, где обе партии отстаивают свою версию событий 6 января. Хотя все конгрессмены были живыми свидетелями захвата Капитолия, описания этого трагического события сильно разнятся. Собранная демократами комиссия, в которую вошли только два члена второй партии, расследует беспрецедентный инцидент. Конгрессмены выслушивают показания полицейских, отражавших атаку толпы, которую подстрекал прежний президент Трамп.

Собственно, уточняются детали хорошо знакомой информации. Всем известен общий ход событий, которые привели ко второму импичменту президента в Конгрессе (этот приговор, однако, не был утвержден Сенатом). Сам Трамп сегодня вновь называет участников погрома “патриотами” и “хорошими людьми”. Его однопартийцы придерживаются либо сходных взглядов, либо просто отмалчиваются, чтобы не потерять голоса республиканских избирателей, половина которых, если верить недавним опросам, называет налет на Капитолий “патриотическим актом и борьбой за свободу”.

В этой политической распре определяется историческая оценка важнейшего события за все время президентства Трампа, события, которое многие и не без основания сравнивают с налетом террористов 11 сентября.

Другое дело, что если отбросить политические спекуляции, которые позволяют считать участников атаки “мучениками свободы” (к этой оценке присоединился и Путин), то восстановить все детали происшедшего не так уж трудно. В конце концов, вся страна следила за отчаянным покушением на демократию в прямом эфире. Любому, кто видел беснующуюся толпу, трудно поверить, как говорят некоторые политики, что это были “всего лишь туристы, которые мирно пришли взглянуть на Капитолий”. Тем более что теперь у всех нас есть и исчерпывающая видеохроника событий 6 января, которую мы подробно обсуждали в недавнем эпизоде нашего подкасата.

Намного труднее найти, понять и объяснить причины нападения, ставшего одним из самых серьезных испытаний американской демократии за ее почти двух с половиной вековую историю. Как Америка оказалась в этом кризисе и каковы его корни – во всемирно-историческом контексте?

На эти вопросы стремится ответить документальный сериал выдающегося мастера жанра Адама Кёртиса. Об этом крайне противоречивом, чрезвычайно увлекательном и предельно оригинальном опусе мы беседуем с нашим коллегой, режиссером неигрового кино Андреем Загданским.

Андрей, прежде всего давайте поближе познакомимся с нашим героем. Кто такой Адам Кёртис и почему все должны о нем знать?

Андрей Загданский: Адам Кёртис – английский режиссер-документалист, по образованию журналист. Он окончил Оксфорд, у него блестящее образование. Ему 65 лет. Мне кажется, исчерпывающую характеристику дал ему американский режиссер документального, неигрового кино Эррол Моррис, автор многих замечательных фильмов, обладатель “Оскара”. Моррис сказал: «Когда я вырасту, я хочу быть как Адам Кёртис». Мне кажется, это абсолютный комплимент.

Адам Кёртис – автор многих огромных телевизионных документальных сериалов по 4, 5, 6 серий. Они всегда посвящены проблемам, связанным с историческими процессами, где задействованы большие массы, описывают большой исторический процесс, скажем так. Вот материал, в котором он работает.

Александр Генис: Среди его известных фильмов один посвящен наследию Фрейда. Я знаю, что вас эта тема особенно интересует, потому что вам принадлежит фильм «Толкование сновидений», который имел большой успех на Западе. Что это за работа?

Друзья и враги социальных сетей

Андрей Загданский: Эта работа вызвала у меня особое профессиональное восхищение. Во-первых, это очень интересно, полно новой для меня информации и нового визуального материала. Во-вторых, это исключительно современно, поскольку автор занимается главным предметом: как на сегодняшний день психоанализ помогает политикам и людям, которые управляют рынком, манипулировать обществом. Называется этот фильм «Век Я». Первая серия, может быть, самая интересная, посвящена племяннику Зигмунда Фрейда – Эдварду Бернейсу, который жил в Америке, был близко связан со своим знаменитым австрийским дядей и первый сообразил, как применить теории и открытия психоанализа в области общественных отношений. Он, собственно говоря, и создал пиар-компанию, слово «пиар» появилось именно от него, по всей видимости, поскольку «пропаганда» слово уже было, но было скомпрометировано нацистским режимом. Эдвард Бернейс нашел другое слово, но наполнил его тем же самым содержанием – как манипулировать массами. Я дам вам конкретный пример. К Эдварду Бернейсу обратились табачные компании, которые хотели получить его консультацию в области продвижения табачных продуктов среди женщин в Америке. Бернейс сказал: «Сигарета станет для женщин знаком освобождения. Поскольку сигареты в руке будут похожи на пенис, то манипуляция пенисом в руке дает женщине иллюзию свободы, иллюзию управления мужчиной».

Он придумал такой трюк: ряд известных женщин по договоренности с ним на каком-то крупном общественном событии достали сигареты и закурили. Это называлось «факелы свободы».

Александр Генис: Пример действительно замечательный. В Японии 1930-х годов женщины открыли соблазн сигарет – то был модный признак современности. То же самое было в Советском Союзе в 60-е годы. Моему отцу, например, очень нравилось, что мама курила. К несчастью, она курила до конца своих дней.

Но давайте перейдем к нашему фильму, который вышел в этом году, в нем отражены самые свежие исторические события, в том числе и событие 6 января – захват Капитолия, с которого мы начали нашу беседу, в нем есть и нынешний президент Байден, и бывший президент Трамп. Это крайне актуальный сериал, но уходит он своими корнями в послевоенное прошлое. Давайте попробуем описать, что это за работа.

Андрей Загданский: Название фильма – это фраза из популярной песни, которую исполняет Кайли Миног, по-русски, наверное, правильно будет перевести «Я не могу выбросить тебя из головы». То еще название. Но Адам Кёртис очень любит играть со знаками массовой культуры. Из-за этого в Англии отношение к нему среди литературной элиты снобистское, ему не прощают то, что он переворачивает и использует масскульт в своих высокоинтеллектуальных концепциях.

Александр Генис: Не так просто понять, о чем этот 6-серийный сериал, набитый информацией, необычайно сложно составленный. С одной стороны, он увлекательный, а с другой – производит впечатление сверхтяжести, когда собрано слишком много материала, трудно понять, что к чему. Поэтому я предлагаю сперва найти скелет сериала: сквозные персонажи, эпохи, темы. Тут можно выделить четыре главных сюжетных стержня. Это конец Британской империи, американский индивидуализм, крах китайской революции и, очень важно для нас, посткоммунистическая Россия. Это история четырех эпох послевоенного мира, каждая из них подробно интерпретируется в фильме.

Андрей Загданский: Это история превращения Британской империи в современную Англию, история превращения Китая докоммунистического в коммунистический, и, условно скажем, посткоммунистический, Китай после Мао Цзэдуна, история транзита, через который проходит Россия или бывший Советский Союз – от коммунизма к новой форме тоталитаризма, режиму Путина. Вот эти картины исторического развития у Кёртиса поданы через реальных персонажей. Скажем, писатель Лимонов становится одним из центральных персонажей, связанных с Россией. Жена Мао Цзэдуна Цзян Цин становится одним из важнейших персонажей в материале, связанном с Китаем.

Александр Генис: Центральная мысль всего сериала заключается в том, что мы не способны предсказать последствия своих поступков. История не позволяет нам быть предусмотрительными, именно поэтому все получается не так, как надо. Например, нам подробно рассказывают о борьбе с расизмом, о борьбе за равноправие, каждый раз показывают, что ни к чему хорошему, по Кёртису, это не привело. Это «Черные пантеры», борцы за гражданские права в 60-е годы, он показывает крах этих людей, не идей, а людей. Те, кому повезло больше, становятся героями массовой культуры, но совсем не в том облике, в котором они собирались ими стать. Один оказался известным поваром, другой – модельером, но кто-то становится уголовником, кто-то – наркоманом. Весь кошмар истории для Кёртиса заключается в том, что ни одна революция с ее идеалистическими порывами ни к чему хорошему не приводит, потому что революции невозможны, ибо их последствия всегда противоречат тому, ради чего они затевались. Это он показывает на всех примерах, будь то китайская культурная революция, будь это попытка России построить демократическое свободное общество или будь то постимперская Англия, которая по-прежнему неспособна справиться со своим наследием. Вот это, по-моему, центральная тема сериала.

Холодная война и культура

Андрей Загданский: Бесспорно, это одна из центральных тем сериала – личный крах человека, который участвует во всем этом процессе. Но одновременно с этим есть еще и другой мотив: непостижимость мира. Мир настолько сложен, что мы не в состоянии сложить из частностей целую картину. Мы, участники революционных процессов, видим какой-то сегмент реальности, и исходя из этого прокладываем вектор своей деятельности. Но мы не можем управлять ее последствиями и все разваливается на наших глазах.

Александр Генис: “Хотели как лучше, а получилось как всегда”.

Андрей Загданский: Я хочу напомнить принципиальный, с моей точки зрения, эпизод-подсказку, связанный с Абу Зубайдой. Абу Зубайда, если вы помните, был одним из ключевых помощников Усамы бин Ладена, в 2002 году его захватили американские спецслужбы, когда началась война в Афганистане. Но что с ним важно, что с ним интересно? В Афганистане ему в голову попал осколок, который повлиял на его память, с этого момента она стала фрагментарной. Абу Зубайда начал вести дневник с конца 90-х годов, фиксируя, что он помнит и что не помнит. В этой сюрреалистической каше перемешаны реальные события, воспоминания, фрагменты музыки, которая ему нравилась, массовая поп-культура. В том числе Адам Кёртис вытаскивает песенку, которую исполняет известный в свое время певец Крис де Бург «Женщина в красном». Тут мое кинематографическое восхищение и комплимент Кёртису. Эту попсовую сладкую мелодию «Женщина в красном» он монтирует с кадрами хроники войны в Афганистане. Получается невероятная контрапунктная каша, которая и есть сознание этого самого Абу Зубайды, и она не бог весть как отличается от каши, которая у нас всех в голове.

Александр Генис: И это прообраз фильма Адама Кёртиса. Его фильм создает впечатление именно сюрреалистического монтажа. Когда-то Литтон Стрейчи сказал, что мы никогда не сможем написать историю викторианской эпохи, потому что у нас слишком много материала, мы ее слишком хорошо знаем. И это тем более относится к истории современности. Ведь почти все, о чем говорит Адам Кёртис, мы с вами хорошо знаем, это уже было на нашей памяти – 1980–90-е годы. Как же собрать историю из непомерного обилия фактов? Ужасно трудный вопрос. Я помню, когда мы писали с Петром Вайлем книгу «60-е», то самое трудное был отбор, как понять, что, собственно, есть история и как ее показать. Ваш опыт работы с архивными материалами тоже об этом. Я помню ваш фильм «Мой отец Евгений», где половину фильма составляет хроника. Как выбрать то, что важно, как строится история для кинематографистов?

Андрей Загданский: Это очень хороший вопрос: что есть история? Когда мы читаем газеты, то считаем историей первую полосу газет. Но когда ты смотришь архивный материал, то историей может оказаться любой “мусор”. То, что обычно выбрасывается, не идет ни в какой новостной сюжет, может оказаться через 15–20 лет уникальной исторической жемчужиной. Когда я работал с архивом, мы нашли кадры обнаженной танцовщицы во Франции. У меня такое подозрение, что никто никогда этого не видел, поскольку мы работали в Белых Столбах, там архивная организация этого дела по тем временам была очень примитивной. У меня было ощущение, что я первый человек, который взял эту коробку в руки. Но в этом эпизоде был яркий знак времени: как она танцевала, что на ней было надето, чего не было – все это тоже история, как Первая мировая война.

Колоссальное преимущество Адама Кёртиса в том, что он делает фильмы для Би-би-си и работает с архивом Би-би-си, вероятно, самым большим и старейшим архивом в мире. Стоимость киноархивного материала вполне может доходить и до 100 долларов за секунду, иными словами, независимому режиссеру-продюсеру подобный проект был бы не по карману.

И еще, как говорит о своих архивных поисках сам Кертис, “это как видеоигры, большинство играют на первом или втором уровне, а я на шестом”.

Вот эти элементы случайного Адам Кёртис очень точно соединяет с большими историческими событиями и создает артистически точную и завораживающую картину.

У него есть кадр: люди стоят и ошарашено смотрят, как крутится в белье в большой стиральной машине. И вид у них как у завороженных котов. Он находит этому кадру место в совершенно другом контексте истории. Оказывается, что этот изумленный взгляд на вращающееся белье в стиральной машине может быть одновременно и взглядом на глобальные исторические события.

Александр Генис: Лидия Гинзбург, наш знаменитый филолог, когда ей предлагали читать стихи новых авторов, говорила: «Пусть они представят свой манифест. Пусть они скажут, что они хотели сказать, а потом посмотрим, что у них получилось». Для меня очень важны слова Адама Кёртиса, который дал зрителям такой совет: «Представьте себе, что это роман, но все факты и кадры не придуманы». Вот тут мне сразу стало легче, потому что я уже понимаю, что роман строится совсем не так, как история, роман определяется умыслом автора. Здесь есть персонажи сквозные, здесь есть разные пейзажи, здесь есть разные исторические события. Например, ”Война и мир» – пожалуйста, все, что есть на свете, сюда входит, это эпос. Амбиция Кёртиса создать такого рода эпос, как он сказал, представить “эмоциональную историю современности”. Этот эмоциональный фактор для него чрезвычайно важен.

Но для того, чтобы понять Адама Кёртиса, мне мало манифеста, мне еще надо знать, откуда он вышел. Когда мы знаем происхождение автора, мы можем найти аналогии. Он сказал, что для него важны три человека – это Вебер, знаменитый немецкий социолог, который сказал, что идеи имеют последствия. Знаменитая его идея заключалась в том, что протестанты создают богатые страны, а католики – бедные. Правда это или неправда – это второй вопрос, но эта мысль поразила в свое время человечество. Кёртис свято верит, что идеи важны. И правильно делает. Когда-то Карл Юнг сказал, что бацилла коммунизма убила больше людей, чем бацилла чумы.

Другой источник – это проза Дос Пассоса, американского писателя, который создал роман-монтаж. Это чрезвычайно важная тема, кстати, на Дос Пассоса опирался Солженицын, когда писал “Август 14-го“. А третий – это Раушенберг, американский художник, которому была важна фактура, а не что она собой представляет. Этим же интересен фильм Адама Кёртиса, в котором масса, как вы сказали, лишних вроде бы деталей, избыток, который и создает специфическую атмосферу. Кёртис с удовольствием цитирует критиков, которые называют его монтаж гипнотическим. Что это значит?

Андрей Загданский: Это то, что мечтает создать каждый кинематографист на экране. Вы даете толчок реальности, но вроде бы ей не управляете – реальность развивается сама по себе. Вот что хочет создать Адам Кёртис, и ему в известной степени это удается.

Я добавлю, что помимо Пассоса Адам Кёртис очень любит Бальзака – это его любимый писатель. Большое романное построение, где сюжетные линии пересекаются и, кажется, объясняют друг друга или находятся в последовательных отношениях. Это картина, которая его привлекает. Он хочет принести нам некоторую целостную картину мира. Замысел, с моей точки зрения, гениальный, смелый, бескомпромиссный. Критическим взглядом я нахожу места, где он немножко передергивает, немножко подтасовывает во имя большей правды, скажем так. Но я ему это прощаю, поскольку вижу большой замысел. Эстетику привычного потока новостей, которые вы видите, как только включаете телевизор в 6 часов вечера, где перемешиваются, точно так же, как у нас в сознании, глобальные, важные, принципиальные события с обычным историческим мусором, он превращает в картину мира, над которой он держит зонтик некоторых концепций, которые многое могут для нас объяснить. Опять же, они не все объясняют или объясняют часто наполовину, но они привлекают, они затягивают нас. Мы озабочены картиной мира, в котором мы живем и который мы не понимаем.

Александр Генис: Его универсальный подход заставляет то и дело передергивать. Например, он сравнивает американское ощущение опустошенности, которое мучает людей в Америке, когда они достигли достатка в 1950-е годы и выяснилось, что общество разлагается на единицы. А с другой стороны, коммунистический Китай, 30 миллионов умерших от голода. Все-таки трудно сравнивать эти вещи. Такие параллели время от времени меня раздражали. Особенно это, конечно, связано с русским сюжетом в фильме. Давайте поговорим и о нем.

Андрей Загданский: Три главных русских персонажа в фильме – это Солженицын, Лимонов, который начинает как диссидент, а потом превращается в фашиста. И неожиданно космонавт Комаров, которого запустили в космос в космическом корабле, который был обречен на гибель.

Александр Генис: Я бы добавил еще четвертого – Путина. Его он показывает, прямо скажем, тираном, который захватил власть в стране и не имеет понятия, что с ней делать. Тема бесцельности истории очень характерна именно для посткоммунистической России.

Андрей Загданский: С Путиным действительно так. Кёртис показывает его очень смешно, потому что он опять использует популярную английскую мелодию, на фоне которой превращения Путина кажутся и архисмешными, и трагическими, и странными, и отвратительными.

Александр Генис: Пока речь идет о Китае или о Британской империи, мне трудно судить о достоверности материла. Но русские дела – это уже на нашей памяти. Есть ошибки, которые заставляют сомневаться во всем остальном. Например, он называет «Архипелаг ГУЛАГ» романом Солженицына. Это значит, что он его не читал. Ни один человек, который видел эту книгу, не назовет ее романом – это нон-фикшн, такой же, как и фильм самого Кёртиса. Он рассказывает нам о том, что Солженицын потребовал отказаться от идей, поскольку идеи опасны для человечества. Но это не так, Солженицын предлагал другие идеи. Когда он вернулся, то сказал, что для России единственный способ выжить – это стать воистину христианским государством. Это и есть идея, национальная и христианская идея.

Андрей Загданский: Качество этой идеи обсуждать не будем.

Александр Генис: Борис Михайлович Парамонов, наш коллега, сказал: «Это похоже на то, что хотели сделать талибы». То же самое с Лимоновым, которого я просто хорошо знал. Когда он рассказывает о том, что Лимонова в Америке поразила власть денег и он восстал против них, то это не так, Лимонов восстал против власти денег, которых у него не было. У него есть замечательный текст о том, как он ненавидит все витрины, потому что все, что там есть, принадлежит не ему. Трагедия Лимонова заключалась в том, что его не взяли в ту Америку, о которой он мечтал, и за это он ей всю жизнь мстил. Об этом его роман “Это я Эдичка”, который впервые вышел (с обложкой Бахчаняна) в эмиграции, в Нью-Йорке, а не в России, как уверяет Кёртис. Это отдельная тема, которая не имеет отношения к фильму.

Эти ошибки показывают, что не все ладно у Кёртиса. И я понимаю почему. Его волнует универсальная тема: как мы оказались в глобальном кризисе. Вспомним начало фильма: 6 января, в Капитолий врывается толпа. Откуда она взялась, кто эти люди? Почему они дошли до такой жизни в самой богатой стране мира? Откуда взялся Трамп, откуда взялся “Брекзит”? Откуда взялись кризисы западного образа жизни и что ему придет на смену?

Андрей Загданский: Одновременно с этим он говорит, давайте напомним еще одну глобальную концепцию – американского психолога Скиннера. Американское общество становится все более и более автономным, все более и более индивидуализированным. Скиннер считает, что это мешает развитию общества, что более продвинутое общество должно быть рационально управляемым. Иными словами, мы должны манипулировать обществом для того, чтобы привести его от хаоса к большей гармонии. Звучит знакомо, правда?

Александр Генис: Это сквозная тема всего сериала, он все время показывает, как ученые и политики пытались манипулировать людьми. Но в конце он говорит, что на самом деле манипулировать людьми не получается, потому что мы гораздо сильнее, чем это казалось многим, и не так-то просто с нами справиться. В этом, собственно говоря, вся надежда: каково бы ни было общество, но автономная личность по-прежнему имеет право на счастье, по-прежнему имеет право на свободу и должна к этому стремиться.

В конце фильма Кёртис говорит, что было два противоположных устройства общества. Одно – это либеральная западная демократия. Но она стала неуправляемой. Когда-то знаменитый футуролог Элвин Тоффлер сказал так: «Президент кричит в телефонную трубку, а провод отрезан». Вот это образ современного мира.

С другой стороны – китайская система коллективизма, которая оказалась липовой, никакой революции нет, а есть вечный Китай, который мало чем отличается от своего имперского прошлого. Это все та же элита, которая живет как хочет, и тот же народ, который вынужден страдать от бандитов и нищеты, так было, так все и есть.

Оба способа организации общества лопнули. Что же должно им прийти на смену? И тут он говорит: что нам надо придумать что-то новое. Что именно – он не знает. Это мне напоминает нашу русскую традицию: “когда же придет настоящий день?” Помните, в школе Добролюбова учили. То есть он нас оставляет не просто с вопросом, а с очень большим вопросом.

Этот фильм – диагноз нашего мира. С ним можно соглашаться или не соглашаться, но мне кажется чрезвычайно важным его узнать и посмотреть, потому что он рассказывает о чем-то чрезвычайно значительном для нас всех, причем именно для всех. И то, что он сделан на YouTube и доступен каждому, по-моему, очень большое достоинство этой работы.

Андрей Загданский: Я не знаю, до какой степени эту картину можно назвать диагнозом нашего мира, но сказать, что он дал подробное описание болезни нашего мира, можно. Поскольку мы видим всю симптоматику, мы узнаем вещи, с которыми мы сталкивались, он дает им некое объяснение. Опять же, я подчеркиваю, никогда это объяснение не является полным, никогда не является научным объяснением факта, но оно подводит нас к определенной черте, о которой мы задумываемся: а что же дальше, а что же будет? Он заканчивает фильм, с моей точки зрения, замечательной фразой, которая звучит в равной степени фальшиво и оптимистично, опять же цитируя Скиннера: одна из величайших тайн устройства мира заключается в том, что мир устроен так, но он может быть в равной степени устроен и по-другому.

Александр Генис: И от нас зависит, каким он будет.

Андрей Загданский: Совершенно верно, от нас зависит, каким мы его сделаем. То есть это, вообще говоря, оптимистический финал – “мы можем”. Вы правильно говорите, что после всех примеров манипуляции с массовым сознанием, Кёртис уверяет, что человек не так уж слаб, он может сопротивляться. Оказывается, человека не так легко загнать в это стадное состояние. Хотя мы-то с вами знаем, что загоняли миллионы и миллионы. Но вместе с тем этот луч надежды, извините за трюизм, остается в фильме.

Александр Генис: И это справедливо. Только что мы видели, как западная демократия, которую сейчас не пинает только ленивый, сработала во время выборов Трампа. Мы видели, как институты демократии, которые, казалось бы, уже не отражают реальности, которые устарели, которые не способны справиться с вызовами современности, оказались смертельно важными. Почти 250 лет американской республике, но по-прежнему то, что было заложено в ее основании, актуально и работает сегодня. И тот вывод, который Кёртис не сделал, мы с вами можем сделать за него, потому что живем в Америке и видели, как это произошло, как демократия победила хаос.

Андрей Загданский: Я могу после всех этих фраз поставить знак вопроса. Потому что институты демократии сработали? И да, и нет. От Трампа мы спаслись? И да, и нет. Мы живем в истории, которая все еще пишется. Страх за будущее американской демократии реален. А когда мы говорим об американской демократии, то имеем в виду не одну эту страну, а глобальный эксперимент, который влияет на будущее всего человечества. Мы – один из вариантов развития общества. Китай – совершенно другой, Россия – третий. Я бы хотел, чтобы наш вариант развития человечества оказался доминирующим. Мне кажется, что Адаму Кёртису хотелось бы того же самого.

Источник