ЭМОЦИОГЕННЫЕ СИТУАЦИИ

Эмоциогенная ситуация возникает при избыточной мотивации по отношению к реальным приспособительным возможностям индивида. Исходя из этого весьма общего принципа, мы попытаемся определить типы ситуаций, которые наиболее часто вызывают эмоции, особенно у человека.

Однако прежде всего следует подчеркнуть, что не существую эмоциогенной ситуации как таковой. Она зависит от отношения между мотивацией и возможностями субъекта.

Сама мотивация зависит от отношений индивида с его окружением. Конечно, существует общий аффект ситуаций, однако каждый реагирует в зависимости от своих потребностей, своего опыта, своей эмоциональности. Здесь же речь пойдет о характеристике наиболее типичных и общих ситуаций, которая, однако, не может быть исчерпывающей. Отметим кстати, что экспериментальная и теоретическая психология интересовалась чаще всего реакциями, а не эмоциогенными ситуациями. Исключение составляют Янг (1943) и Валлон (1949).

Вначале мы попытаемся сгруппировать причины эмоций в две большие категории в зависимости от того, в каком из двух факторов в балансе мотивации и возможностей субъекта быстрее наступает несоответствие.

Недостаточность приспособительных возможностей

Эмоция возникает часто потому, что субъект не может или не умеет дать адекватный ответ на стимуляцию. Нерешительность человека, захваченного врасплох, превращается в эмоциональные реакции под прямым влиянием побуждения к действию, которое не находит выхода в реальной ситуации (Wallon, 1949).

В целях классификации разнообразных ситуаций мы сгруппируем их по трем рубрикам: новизна, необычность, внезапность, сознавая, что многие ситуации обладают несколькими из этих признаков.

А. Новизна

Ситуации являются новыми, когда мы совсем не подготовлены к встрече с ними. Возникающее возбуждение может разрядиться лишь в виде эмоциональных реакций. Хороший пловец, услышав призыв о помощи, не испытывает или почти не испытывает эмоции, он плывет, но зритель, не умеющий плавать и остающийся пассивным на берегу, волнуется.

Это правило объясняет, с одной стороны, почему чем младше ребенок, тем больше эмоций он испытывает. С самого рождения и до юношеского возраста он непрестанно сталкивается с ситуациями, на которые у него еще нет приобретенной системы ответов. Младенец, погруженный в слишком горячую ванну, кричит, в то время как взрослый просто делает воду более прохладной. Этим объясняется также тот факт, что повторение первоначально новой ситуации приводит к ослаблению эмоций и

даже к их исчезновению, поскольку индивид может постепенно вырабатывать адекватные схемы реакций. Этот принцип объясняет также, почему животные испытывают меньше эмоций, чем люди. В самом деле, животные обладают схемами инстинктивных реакций почти на все раздражения, к которым они чувствительны. Чем больше роль научения в выработке адекватных ответов, тем больше возможность оказаться в новых ситуациях, порождающих эмоциональные реакции.

По мере выработки адекватной реакции происходит уменьшение эмоциональных реакций. В качестве примера рассмотрим реакцию избегания вредного стимула. Животное помещают в станок, одной лапой оно опирается на пластину, по которой пропускают электрический ток. Электрическому удару, вызывающему болевые реакции, предшествует звонок или свет. Вначале, когда животное замечает сигнал, оно волнуется, проявляя в условиях этой новой ситуации сильное беспокойство, затем постепенно оно адаптируется и научается с появлением сигнала спокойно поднимать лапу, чтобы избежать электрического удара.

Влияние новизны получило подтверждение в эксперименте Хебба (1946) на обезьянах. 30 шимпанзе показывали различные неподвижные или движущиеся объекты, изображавшие животных, отдельные части тела шимпанзе или человеческие головы. Обезьяны пугались неподвижных или расчлененных тел. Хебб объясняет возникновение этого страха новой стимуляцией, к которой высшие центры не адаптировались, т. е. дает такое же объяснение, которое было приведено нами выше.

Б. Необычность

Есть ситуации, которые даже при повторении будут всегда новыми, потому что на них нет «хороших ответов». Так, сильный шум в любом возрасте вызывает эмоциональную реакцию. Последняя, очевидно, сильнее у очень маленького ребенка прежде всего потому,- что эмоции интенсивнее тогда, когда еще не развиты тормозящие силы, создаваемые воспитанием, а также потому, что резкий шум вызывает тоническую реакцию архаического типа, «причина которой в этом возрасте, когда слуховые волокна еще не миелинизированы, связана скорее с колебанием звука, чем с самим звуком, скорее с совместной работой слухового и лабиринтного аппарата, чем с собственно слухом» (Wallon, 1949).

Такова же реакция и на потерю опоры, которую Уотсон относил к первичным эмоциям и даже рефлексам. С возрастом

эта реакция изменяется во всех своих модальностях, однако ее эмоциональный характер не исчезает. Любая «неустойчивость позы» вызывает реакцию страха, замечает Валлон.

К этим необычным ситуациям относятся также и те, которые, несмотря на возможные изменения, остаются потенциально неопределенными. Это темнота, в меньшей степени одиночество (которого также боятся шимпанзе) и образы воображения.

Валлон также подчеркивает, что у ребенка необычное может возникнуть в результате соединения знакомого и незнакомого. Ребенок может быть испуган, если против обыкновения он увидит мать в перчатках или в шляпе- Он пугается звука, издаваемого безобидной куклой. Его привычные представления нарушаются, ребенок оказывается неподготовленным к необычным ситуациям. Последние могут даже сильнее взволновать его, чем совершенно новые стимуляции, вызывающие лишь любопытство. Эти случаи хорошо согласуются с теорией Хебба (1949), который объясняет происхождение эмоций нарушением последовательности фаз реакции.

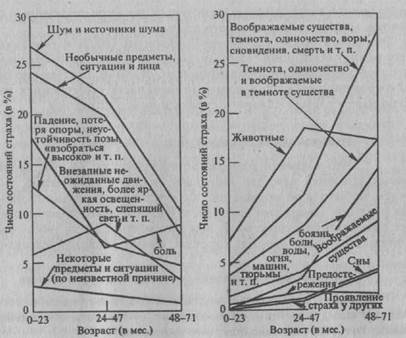

Очевидно, с возрастом и накоплением опыта ребенок реже сталкивается с новыми и необычными ситуациями. Рис. 1 показывает относительную частоту пугающих ситуаций для детей различного возраста. Развитие ведет к уменьшению причин страха, однако оно и создает их, особенно благодаря тому, что у ребенка появляются новые возможности предвидеть опасность, но еще не выработано достаточно средств для подавления страха перед воображаемой неопределенностью.

В. Внезапность

«Удивление — важная причина эмоций» (Janet, 1928). Эмоция, вызываемая удивлением, является одной из самых известных и относится к числу наиболее изученных в лабораторных условиях. Чтобы понять ее специфику, следует отличать ее от новых и необычных стимуляций, внезапность которых часто усиливает их эмоциогенность. Пример из области патологии, приведенный Жане (1928), подтверждает это. Молодая женщина ждала мебель, которую она заказала и которую очень хотела иметь. Неожиданно эту мебель доставили слишком рано, и вместо того, чтобы испытать чувство удовольствия, женщина была очень взволнована. Сама она объясняет так: «Если бы меня предупредили, если бы я увидела машину в окно, я бы не заболела». Здесь явное несоответствие между ритмом ответа и стимуляции. В этом случае возможности адаптации существуют, однако

Рис. /. Относительная частота различных ситуаций, вызывающих страх у детей в зависимости от возраста; по результатам наблюдений родителей и воспитателей в течение 21 дня (соответственно по возрастам детей было получено 31, 91 и 24, или всего 146 описаний). Рядом приводятся данные несистематических наблюдений за 117 детьми (соответственно 27, 67 и 23 описания) (по:Carmichael I. Manuel de psychologie de 1’enfant. Paris, 1942, t. III).

Внезапность стимуляции мешает им реализоваться. Хорошо известно, что нужно подготовить друзей к плохим новостям, а иногда и к сильным радостям, если мы хотим уберечь их от эмоциональных переживаний.

Реакции на новизну, необычность, внезапность сходны между собой. Наиболее простая их форма соответствует генерализованному возбуждению. Гасто (1957) показал, что реакция удивления представляет собой первичную эмоциональную реакцию, которая соответствует просто возбуждению ретикулярной формации.

Возбуждение является своего рода формой возникновения любой эмоции. «Возбуждение — это наш ответ на ситуацию, вызывающую, по нашему мнению, нечто иное, чем простой и привычный ответ», — говорил Стрэттон (1928), который показал, что

Дата добавления: 2016-08-07 ; просмотров: 1923 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Эмоциогенные ситуации.

Есть ли раздражители, объекты, ситуации, кᴏᴛᴏᴩые сами по себе будут для человека эмоциогенными, т. е. вызывающими ту или иную эмоцию?

П. Фресс (1975) утверждает, что эмоциогенной ситуации как таковой не бывает, она зависит от отношения между мотивацией и возможностями человека. Эту точку зрения разделяют и другие психологи, в частности, Ю. Я. Киселев (1983). При этом что значит ситуация для человека? Это не просто объективно сложившаяся совокупность обстоятельств, но также ее оценка человеком, отношение к ней человека в связи с имеющимися у него потребностями, целями. Это оценка складывающейся для него обстановки, кᴏᴛᴏᴩая препятствует, не мешает или благоприятствует удовлетворению его потребностей, достижению целей.

Именно оценка будет первым шагом на пути создания эмоциогенности ситуации, а не сами по себе обстоятельства. Обстоятельства будут исключительно предпосылкой возникновения эмоциогенной ситуации, а эмоциогенными становятся только те ситуации, кᴏᴛᴏрые оцениваются человеком как значимые. Стоит сказать, что каждая ситуация для человека субъективна (плохая, хорошая или нейтральная, опасная или не опасная, выгодная или невыгодная, задевающая его интересы или нет, и т. д.). Н. В. Боровикова и др. (1998) отчетливо продемонстрировали ϶ᴛᴏ на эмоциональности беременных женщин, кᴏᴛᴏᴩая приобретает эгоцентрический характер. У них наблюдается сужение диапазона источников эмоциональных переживаний. Наибольшую значимость для большинства из них приобретают лично значимые события — все, что относится к самой женщине или ожидаемому ребенку. Социально значимые события, общественные процессы отходят на второй план. Ни одна из обследованных женщин не отмечала значительные, государственного масштаба, общественные и экономические явления в качестве источников эмоциональных переживаний. Беременную женщину радует, прежде всего, ожидание рождения ребенка, ощущение его активности внутри себя. При всем этом она болезненно реагирует на критические замечания в ϲʙᴏй адрес, на шутки, касающиеся ее внешнего вида.

Признавая роль значимости ситуации для возникновения эмоционального реагирования, можно, однако, задать вопрос: всякие ли значимые явления, события, объекты способны вызвать эмоциональное реагирование? На ϶ᴛᴏт счет мнения разных авторов не совпадают. По В. Вундту и Н. Гроту, любое воспринимаемое событие будет значимым и вызывает эмоциональный отклик. Р. Лазарус (Lazarus, 1968) же считает, что эмоции возникают в тех исключительных случаях, когда на базе когнитивных процессов делается заключение о наличии угрозы и невозможности ее избежать. Исходя из всего выше сказанного, мы приходим к выводу, что по Лазарусу, эмоциогенными будут только экстремальные ситуации, кᴏᴛᴏᴩые оцениваются как таковые вследствие каузальной атрибуции.

Важно знать, что большую роль в возникновении эмоций отводит каузальной атрибуции Б. Вей-нер (Weiner, 1985). Действительно, наблюдая за поведением человека, прежде чем эмоционально отреагировать на его поступок, мы сначала либо приписываем, либо не приписываем его поступку цель, кᴏᴛᴏᴩая противоречит нашим интересам, достоинству и т. п. В случае если, например, нас кто-то толкнул, то оценив, обстоятельства, мы можем либо возмутиться (если припишем человеку сознательное намерение), либо оставить ϶ᴛᴏ без внимания (если подумаем, что виной всему были независящие от человека обстоятельства).

Эмоциональное реагирование может быть и при оценке виртуальной ситуации, например зрители, плачущие в кино или на спектаклях при трогательных сценах. Именно в ϶ᴛᴏм случае, пожалуй, можно говорить не о значимой ситуации, а о собственно эмоциогенной ситуации, кᴏᴛᴏᴩая по механизму эмпатии и заражения вызывает эмоциональную реакцию зрителей.

Оценка значимости ситуации может быть не только на осознаваемом уровне, но и на неосознаваемом. Эмоциональная реакция, возникающая по механизму безусловного рефлекса — ϶ᴛᴏ реакция на закрепленную в генетической памяти значимую ситуацию, проявление инстинкта.

П. Фресс (1975) дает следующую классификацию эмоциогенных ситуаций:

1. Недостаточность приспособительных возможностей. Человек не может или не умеет дать адекватный ответ на стимуляцию при:

а) новизне ситуации,

б) необычности ситуации,

в) внезапности ситуации.

2. Избыточная мотивация:

а) не находящая применения,

б) при фрустрации,

в) при присутствии других лиц,

г) при конфликтах.

Ограниченность ϶ᴛᴏй классификации очевидна, так как она касается только случаев появления негативных эмоций.

Источник

ЭМОЦИОГЕННЫЕ СИТУАЦИИ

Эмоции и избыточность мотивации. Оптимум мотивации. Закон Йоркса-Додсона.

Эмоциогенная ситуация возникает при избыточной мотивации по отношению к реальным приспособительным возможностям индивида,, Исходя из этого возможно определить типы таких ситуации, которые наиболее часто вызывают эмоции, особенно у человека.

Следует подчеркнуть, что не существует эмоциогенной ситуации, как таковой. Она зависит от отношения между мотивацией и возможностями индивида. В свою очередь мотивация зависит от отношений индивида с его окружением. И несмотря на то, что существует общий эффект ситуаций – каждый человек реагирует в зависимости от своих потребностей, своего опыта, своей эмоциональности.

Можно сгруппировать причины эмоций в две большие категории в зависимости от того, в каком из двух факторов в балансе мотивации и возможностей индивида быстрее наступает несоответствие.

Недостаточность приспособительных возможностей.Эмоция возникает часто потому, что субъект не может или не умеет дать адекватный ответ на стимуляцию. Нерешительность человека, захваченного врасплох, превращается в эмоциональные реакции под прямым влиянием побуждения к действию, которое не находит выхода в реальной ситуации (А. Валлон, 1949).

В целях классификации разнообразных ситуаций возможно сгруппируем их по трем рубрикам: новизна, необычность, внезапность, сознавая, что многие ситуации обладают несколькими из этих признаков.

Новизна. Ситуации являются новыми, когда человек совсем не подготовлен к встрече с ними. Возникающее возбуждение может разрядиться лишь в виде эмоциональных реакций. По мере выработки адекватной реакции происходит уменьшение эмоциональных реакций.

Необычность. Есть ситуации, которые даже при повторении будут всегда новыми, потому что на них нет «хороших ответов». Так, сильный шум, потеря опоры, любая «неустойчивость позы», различного рода потенциально неопределенные ситуации (темнота, одиночество, некоторые образы воображения и пр.) в любом возрасте вызывает эмоциональную реакцию.

Внезапность.Удивление – важная причина возникновения эмоций. Эмоция, вызываемая удивлением, является одной из самых известных и относится к числу наиболее изученных в лабораторных условиях. Чтобы понять ее специфику, следует отличать ее от новых и необычных стимуляций, внезапность которых часто усиливает их эмоциогенность. Хорошо известно, что нужно подготовить друзей к плохим новостям, а иногда и к сильным радостям если есть желание уберечь их от эмоциональных переживаний.

Реакции на новизну, необычность, внезапность сходны между собой. Наиболее простая их форма соответствует генерализованному возбуждению. Возбуждение является своего рода формой возникновения любой эмоции поскольку представляет собой ответ на ситуацию, вызывающую, по мнению человека, нечто иное, чем простой и привычный ответ. Было установлено, что возбуждение затем может дифференцироваться по двум полюсам – состояние депрессии и душевного подъема.

Избыточная мотивация.Что касается возможностей субъекта, то при прочих равных условиях все, что вызывает сильную мотивацию, или, точнее, избыточную мотивацию, является причиной эмоциональных реакций.

Избыточная мотивация, не находящая применения. Часто избыточная мотивация возникает из-за несоответствия между состоянием мотивации субъекта и обстоятельствами, которые не позволяют ему действовать.

а) Избыточная мотивация перед действием: волнение. В техслучаях, когда человек сильно заинтересован в каком-то трудном деле, мотивация мешает ему отвлечься и думать о чем-тодругом. Он испытывает волнение или тревогу, которые выражаются в возбуждении и неприятных вегетативных реакциях.Создается впечатление, будто неиспользованная энергия выливается в эмоциональные разряды. Чаще всего волнение проходит, как только субъект начинает действовать.

б) Избыточная мотивация после действия. В художественной и психологической литературе представлено большое количество описаний состояний человека, возникающих после выполнения того или иного действия. К этим состояниях можно отнести сильную дрожь, обморок, двигательный ступор, восторженные крики радости, ликование, хлопание в ладоши после переживания ситуации, сопровождающихся радостью.

Такой тип эмоции лежит в основе большинства игр детей (а также взрослых). Принцип их состоит в том, чтобы создать умеренно напряженную ситуацию, порождающую, как правило, чувство легкого страха; когда он снимается, это вызывает приятную эмоциональную разрядку. Это характерно и для игр, в которых дети пугают себя, чтобы посмеяться затем над своим страхом. Таков же принцип напряженного ожидания в спектаклях. Часто смех возникает из-за несоответствия действительного хода событий тому, что обычно ожидают. В частоности, было установлено, что реакция на что-то необычное, не вызывающее страха и не влекущее за собой активных действий, выражается в смехе. З.Фрейд рассматривал смех как механизм защиты, когда возбуждение чрезмерно «допекает» субъекта.

Избыточная мотивация в социальном поведении.Действие, легко осуществляемое, когда человек один, становится трудным, как только его нужно выполнить в присутствии другого.

Избыточная мотивация при фрустрации. Фрустрация возникает всякий раз, когда физическое, социаальное и даже воображаемое препятствие мешает или прерывает действие, направленное на достижение цели. Фрустрация создает, таким образом, наряду с исходной мотивацией новую, защитную мотивацию, направленную на преодоление возникшего препятствия.

Среди наиболее типичных эмоциональных реакций на фрустрацию являются следующие:

Агрессия – представляет собой действия индивида, направленные на атаку либо уничтожение препятствия.

Избегание – представляет собой реакции отступления и ухода.

Регрессия – это действия, когда «трудная» задача заменяется более «легкой».

Фрустрация влечет за собой эмоциональные нарушения лишь тогда, когда возникает препятствие для сильной мотивации.

Избыточная мотивация при конфликтах. Конфликт возникает тогда, когда у индивида имеется одновременно два несовместимых друг с другом побуждения действовать. Конфликт является главной причиной эмоций и, очевидно, усиливает мотивацию .

Источник