Роль эмоций в жизни детей дошкольного возраста

Елена Богачева

Роль эмоций в жизни детей дошкольного возраста

Богачева Елена Андреевна

Роль эмоций в жизни детей дошкольного возраста

Актуальность данной темы заключается в определении роли эмоций в жизни дошкольников. На этом этапе нынешнего развития, эмоции ребёнка становится острой проблемой. Проблема эмоций была актуальна в разные времена, так как являются частью любой деятельности. Эмоции- это индивидуальные образования личности. Они характеризуют человека социально и психологически здоровым. Выражение эмоций- важный источник обратных связей. Именно они помогают нам строить взаимоотношения с детьми, потому что эмоции являются кратковременной оценкой происходящего.

Исследованиями эмоций занимались такие учёные как Ч. Дарвин (три принципа выражения эмоций); У. Кэннон и Ф. Бард (таламическая теория эмоций); В. Вунд, У. Джеймс, К. Ланге и П. В. Симонов (теория эмоций, в которой главная роль органических изменений периферического характера проявляется в формировании эмоций).

В России одним из первых тему эмоций поднял психолог Н. Я. Грот (в качестве основной единицы анализа он рассматривал «психический оборот», который состоит из 3 частей

2. Умственная переработка

3. Волевое решение, чувствования эмоций

Формирование человеческих эмоций — важнейшее условие развития ребёнка как личности. Необычайное разнообразие человеческих эмоций объясняется сложностью отношений между объектами их потребностей, конкретными условиями возникновения и деятельностью, направленной на их достижение. Эмоции включены во все психические процессы и состояния детей.

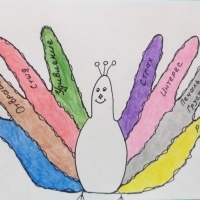

Функции эмоции:

• Оценочная- связана с оценкой субъективной зависимости для ребёнка, окружающих предметов, явлений, событий, собственных мыслей;

• Сигнальная- эмоции и чувства дают малышу сигнал о состоянии его потребностей;

• Побудительная- эмоции выступают как мощные источники;

• Коммуникативная- мимические и пантомимические движения позволяют ребёнку передавать свои эмоции другим людям.

В жизни каждого ребёнка важным человеком в период раннего детства, является мать. Если отсутствует материнская ласка, недостаток любви во многих случаях является причиной становления у ребенка не только целого ряда отрицательных, а то и просто тяжелых психических состояний.

Материнское присутствие будет влиять на психическое здоровье ребёнка в целом на всю жизнь. В первый год жизни малыша важным условием его нормального психического развития и физического здоровья будет присутствие мамы рядом. В первую очередь такое общение способствует появлению положительных эмоций, которые в свою очередь необходимы ребёнку для поддержания жизненного тонуса.

Дети, оставшиеся без матери, подвергаются огромному стрессу, что в свою очередь влияет на эмоциональное состояние. Дети без матери позже начинают ходить, говорить, у них наблюдаются серьезные нарушения в эмоциональной жизни: ребенок вскоре после разлуки с матерью становится задумчивым, печальным, часто плачет, становится замкнутым, у него ухудшается аппетит и появляется отрицательное мнение об окружающем мире. Самое главное здесь то, что малыш себя чувствует не защищённым.

Мать, отец, бабушка и дедушка с раннего детства ассоциируются у ребенка с возможностью получить помощь, защиту, что гарантирует ему спокойное состояние, укрепляет чувство уверенности в себе.

Эмоции играют важную роль и в жизни ребенка. Они помогают воспринимать действительность и реагировать на нее. У дошкольника формируется эмоциональное предвосхищение, которое заставляет его переживать по поводу возможных результатов деятельности, предвидеть реакцию других людей на его поступки. Поэтому роль эмоций в деятельности ребенка существенно изменяется. Если раньше ребенок испытывал радость от того, что получил желаемый результат, то теперь он радуется потому, что может этот результат получить. Если раньше он выполнял нравственную норму, чтобы заслужить положительную оценку, то теперь он ее выполняет, предвидя, как обрадуются окружающие его поступку.

Развитие эмоций у дошкольников зависит от ряда условий:

• Эмоции формируются в процессе общения ребенка со сверстниками (группа в детском саду, дополнительные занятия);

• Эмоции и чувства очень интенсивно развиваются в соответствующем возрасту дошкольников виде деятельности — в игре;

• В процессе трудовой деятельности, направленной на достижение результата полезного для общества

• При специально организованной деятельности (танцевальное занятия, решение ситуационных задач)

Заключение

Эмоциональное развитие ребёнка является одним из существенных условий, обеспечивающих эффективность процесса обучения и воспитания, его различных сторон. Эмоции характеризуют ребёнка в будущем как развитого взрослого человека и способны повлечь его на большие дела и на благородные поступки. Они возникают и развиваются на протяжении детства под влиянием социальных условий жизни и воспитания.

Виды игр и их роль в жизни, воспитании и обучении детей дошкольного возраста 2 слайд Игра — не просто любимое занятие детей, это ведущий вид деятельности дошкольников. Именно в ней формируются основные новообразования,.

Цикл занятий на снижение агрессии и негативных эмоций у детей старшего дошкольного возраста Цикл занятий на снижение агрессии и негативных эмоций у детей старшего дошкольного возраста. Составила: воспитатель МБДОУ «Детский сад №5.

Источник

Роль эмоций в жизни ребёнка

консультация на тему

Консультация «Роль эмоций в жизни ребёнка»

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| rol_emotsiy_v_i_zhizni_rebyonka.docx | 24.52 КБ |

Предварительный просмотр:

« Роль эмоций в и жизни ребёнка»

Эмоции играют важную роль в жизни детей. Они помогают ребенку приспособиться к той или иной ситуации. Страх, испытываемый ребенком, например, при виде большой собаки, побуждает его предпринять определенные действия, чтобы избежать опасности. Ребенок грустен или разгневан — значит, у него что-то не в порядке. Ребенок радуется, выглядит счастливым — значит, в его мире все хорошо. Эмоции ребенка — это «послание» окружающим его взрослым о его состоянии. Дети 3—5 лет уже в состоянии распознавать свое внутреннее эмоциональное состояние, эмоциональное состояние сверстников и выразить свое отношение к ним, т. е. ребенок-дошкольник отлично понимает, что его друг расстроен, обижен или испуган, а его соперник, например, разгневан. Благодаря этому эмоции участвуют в формировании социальных взаимодействий и привязанностей. Детские эмоции влияют и на будущее поведение человека . Например, мальчик начинает испытывать неприязнь ко всем женщинам только потому, что его воспитала жестокая, нечувствительная к его переживаниям мать. Эмоции способствуют также социальному и нравственному развитию, которое начинается с известных большинству родителей и воспитателей вопросов «Что такое хорошо? Что такое плохо?» Так, если с точки зрения норм данного общества или сообщества ребенок поступает плохо, ему становится стыдно, он испытывает эмоциональный дискомфорт. Кроме того, эмоции являются источником радости и страдания, а жизнь без эмоций — как положительных, отрицательных — пресна и бесцветна. Психологи попытались определить и классифицировать эмоции. Оказалось , что люди различают шесть основных эмоций — радость, грусть, гнев, удивление, отвращение и страх . Исследования показали, что каждая эмоция имеет свое мимическое выражение, однако одни распознаются легче, другие — труднее. Так, например радость легче узнается по выражению лица, чем гнев и страх. Способность или умение правильно распознавать эмоциональное состояние другого человека — важный фактор в формировании отношений с людьми. Эта способность, укрепляясь на протяжении детства, приводит в дальнейшем к адекватному восприятию другого человека. В младшем и среднем дошкольном возрасте дети очень эмоциональны. Эмоции у них выражаются более бурно и непосредственно по сравнению со взрослыми, придавая их ни особую выразительность. Одна причин возникновения тех или к переживаний ребенка — его взаимоотношения с другими людьми, взрослыми и детьми. Когда взрослые ласково относятся к ребенку, признают его права, а сверстники хотят с ним дружить, он испытывает эмоциональное благополучие, чувство уверенности, защищенности. Обычно в этих условиях у ребенка преобладает бодрое, жизнерадостное настроение.

Эмоции выполняют оценочную роль, побуждают человека к деятельности, влияют на накопление и актуализацию его опыта.

При изучении эмоциональных явлений психологи разделяют их в зависимости от того, какое место занимают они в регуляции поведения и деятельности. К первой группе относятся настроения — более или менее длительные эмоциональные состояния, обязующие исходный фон жизнедеятельности. Ко второй — чувства: устойчивые эмоциональные отношения к определенному человеку или предмету. К третьей — собственно эмоции, реализующие психическое отражение и состояние организма. Так, ребенок старшего дошкольного возраста, ощущая потребность в положительной оценке окружающих его взрослых и сверстников, стремится к общению с ними, раскрытию своих способностей. У получившего признание окружающих ребенка преобладает радостное настроение. Если же со стороны близких людей ребенок не находит отклика, то настроение у него портится, он становится раздраженным, печальным или назойливым, с частыми вспышками гнева или приступами страха. Это свидетельствует о том, что его потребность не удовлетворена. И тогда можно говорить об эмоциональном неблагополучии ребенка, под которым понимается отрицательное эмоциональное самочувствие. Эмоциональное неблагополучие может возникать в разных ситуациях, например при переживании неуспеха в каком-либо виде деятельности, особенно в спортивных и других соревнованиях, на занятиях или в ситуациях жесткой регламентации жизни в детском саду.

Наиболее острые и устойчивые отрицательные эмоции ребенок испытывает при негативном отношении к нему окружающих людей, особенно воспитателя и сверстников. На занятиях по развитию речи Вова стремился правильно ответить на вопрос воспитателя, назвать предметы из стекла. Он назвал бутылку, что вызвало смущение воспитателя, и он не отметил правильный ответ Вовы, Затем он назвал чашку, которая уже была названа Катей. Воспитатель это подчеркнул. Когда же Вова сказал, что тарелка тоже стеклянная, его ответ был назван неправильным. На следующем занятии Вова не старался ответить быстрее всех, не тянул руку, был молчалив и печален. На этом примере можно проследить, каким образом действия воспитателя привели к негативному эмоциональному ребенка. Во-первых, Вова не получил положительного подкрепления своей познавательной активности и ощутил неудачу своей деятельности, а во-вторых, не нашел понимания в общении с воспитателем. Кроме того, мог понизиться и его социальный статус в группе, поскольку ситуация происходила на глазах у сверстников.

Другой случай. На прогулке Виталик замахнулся на Колю лопаткой, хотя никаких видимых причин для этого не было. При наблюдении за поведением этого ребенка в свободной игре выявилось, что другие детине хотят с ним играть, избегают его, хотя он пытался вовлечь в игру то одного ребенка, то другого. В ситуации наблюдения один воспитатель читал группе детей книгу, другой организовал игру в кубики. Некоторые дети играли самостоятельно. Именно с ними и пытался установить контакт Виталик. Оказалось, что он новичок и еще не адаптировался к новым условиям. Однако воспитатели не обратили внимание на то, что у ребенка не складываются отношения со сверстниками, он становится изгоем. Они не попытались помочь ему войти в группу сверстников.

Отрицательные эмоции, вызванные взаимоотношениями с окружающими, выступают в виде различных переживаний: разочарования, обиды, гнева или страха . Они могут проявляться ярко и непосредственно в речи, мимике, позе, движениях или иначе—в особой избирательности действий, поступков, отношения к другим людям. Из двух приведенных примеров видно, что у Вовы эмоциональное неблагополучие проявляется в виде обиды, которое в дальнейшем может привести к застенчивости и замкнутости, а у Виталика преобладают раздражительность и гнев, которые усиливают его агрессивность. Реагировать на слова и поступки людей, проявляя различные эмоции, ребенок научается в общении со взрослым. В младенчестве впервые , возникает такое эмоциональное образование, как привязанность к близкому человеку, которая в дальнейшем приводит к возникновению нравственных чувств. Ребенок приучается радоваться и печалиться вместе со взрослым в середине второго года жизни. Большое влияние на эмоции и чувства детей оказывает игра. Игра представляет интерес для детей только тогда, когда она реализуется в эмоционально насыщенной форме.

Наблюдая определенные игровые ситуации, воспитатель может понять, какие эмоции испытывает ребенок и какое влияние могут иметь обнаруженные эмоциональные состояния на развитие его личности. В процессе наблюдения за детской игрой воспитателям необходимо обращать внимание на следующее. Хотят ли дети поиграть вместе или стараются избегать друг друга? Как включаются в игровое обучение? Принимают ли чужую инициативу или сопротивляются ей? Кто всегда находится в центре игры, а кто молча наблюдает издали? Какие отношения преобладают в игре — доброжелательные или конфликтные? Какие эмоции преобладают — положительные или отрицательные? Положение ребенка в группе, характер его взаимоотношений со сверстниками существенно влияют на его эмоциональное состояние и психическое развитие в целом. От этого зависит, насколько ребенок чувствует себя спокойным, удовлетворенным, находится в состоянии эмоционального комфорта. Известные детские психологи предлагают следующие типы детей в зависимости от их положения в группе сверстников.

«Предпочитаемые» дети находятся в группе в атмосфере любви и поклонения. Их ценят за красоту, обаяние; за способность быстро реагировать в разных ситуациях и быть лояльным; за уверенность в себе; за способность не колеблясь брать на себя ответственность, не бояться риска и пр. Однако дети с особенно высокой популярностью могут стать лишне самоуверенными, «заразиться звездной болезнью».

« Пренебрегаемые, изолированные » дети часто чувствуют по отношению к себе равнодушие сверстников или их снисходительность. Их принимают в игру на роли, которые другие не хотели играть. Они обидчивы, зачастую восстают против навязанных условий жизни в группе, становятся агрессивными или идут по пути беспрекословного подчинения лидеру, превращаются в его тень и, таким образом, получают его защиту, купался в отблесках его славы. Таким детям постоянно не хватает общения о сверстниками. Чувства их остры: они могут испытывать привязанность к кому-то из группы или ненавидеть их пренебрежение к себе. «Пренебрегаемыми, изолированными» дети становятся по разным причинам. Один редко ходит в детский сад, и дети практически мало его знают. Другой только начал посещать данную группу. Третий имеет физические недостатки, например, толстый и неуклюжий не может на равных играть в подвижные игры и т. п. В то же время у детей свои критерии оценки членов коллектива, и они не всегда и не во всем совпадают с мнением взрослых. Таким образом, эмоциональное благополучие детей зависит не только от того, как их оценивают взрослые, но и от мнения сверстников.

Эмоциональное неблагополучие, связанное с затруднениями в общении, может приводить к различным типам поведения.

• Первый — это неуравновешенное, импульсивное поведение, характерное для быстро возбудимых детей. При возникновении конфликтов со сверстниками эмоции этих детей проявляются во вспышках гнева, громком плаче, отчаянной обиде. Негативные эмоции в этом случае могут быть вызваны как серьезными причинами, так и самыми незначительными. Быстро вспыхивая, они также быстро угасают. Их эмоциональная несдержанность и импульсивность приводят к разрушению игры, к конфликтам и дракам. Однако эти проявления ситуативны, представления о других детях остаются положительными и не препятствуют общению. • Второй тип поведения характеризуется устойчивым негативным отношением к общению. Обида, недовольство, неприязнь надолго задерживаются в памяти, но они более сдержанны, чем дети первого типа. Они избегают общения и как будто равнодушны к окружающим. Однако они пристально, но незаметно следят за событиями в группе и за отношениями воспитателей и детей. Эмоциональное неблагополучие этих детей связано с неудовлетворенностью отношением к ним воспитателя, недовольством детьми, нежеланием посещать детский сад.• Основной чертой поведения детей третьего типа является наличие у них многочисленных страхов. Следует отличать нормальные проявления страха у детей от страха как свидетельства эмоционального неблагополучия. Страхи детей, за исключением боязни громких звуков и падения, не являются врожденными. Однако начиная с первого года жизни у них можетразвиться множество страхов. Некоторые возникают в ответ на реальные обстоятельства, например, боязнь собак вообще зачастую вызвана ситуацией, в которой ребенок был напуган конкретной собакой. В других случаях виноваты сами взрослые, которые пугают детей возможным наказанием типа: «Если ты будешь плохо себя вести, я отдам тебя плохому дяде». Один мальчик отказывался ложиться спать в кровать, плакал, в конце концов засыпал в кресле одетый. Как выяснилось потом, мать наказывала его за то, что он во сне мочился в кровать. Мальчик вынужденно бодрствовал из-за боязни повторения этой ситуации и последующего наказания. Часто старшие дети пугают младшихразными ужасами, монстрами и т. п. Таким, образом, при нормальном эмоциональном развитии страх бывает связан с какими-либо пугающими предметами, животными, иногда с неопределенностью ситуации. В этом случае страх является необходимым эмоциональным звеном в поведении, мобилизующим действия, направленные на самосохранение или преодоление опасности.

Страхи условно можно разделить на ситуационные и личностно обусловленные. Ситуационный страх возникает в необычной, крайне опасной или шокирующей ребенка обстановке. Личностно обусловленный страх предопределен характером человека, например его склонностью к переживанию тревоги, и может появляться в новой обстановке или при контактах с незнакомыми людьми. И в страхе, и в тревоге есть общий эмоциональный компонент в виде чувства волнения и беспокойства, т. е. в них отражается восприятие угрозы или отсутствие чувства безопасности. Тревога — это состояние беспокойства в предчувствии реальной или воображаемой опасности. Наиболее часто тревога проявляется в ожидании какого-либо события, которое трудно предугадать и которое может угрожать неприятными последствиями. Страх, возникающий из-за серьезного эмоционального неблагополучия, может иметь крайние формы выражения (ужас, эмоциональный шок, потрясение), затяжное, трудно преодолимое течение, полное отсутствие контроля со стороны сознания, неблагоприятное воздействие на формирование характера, на отношения с окружающими и приспособление к внешнему миру.

Большинство детей начиная с 3-летнего возраста боятся: оставаться одни в комнате, квартире; нападения бандитов; заболеть, заразиться; умереть; смерти родителей; каких-то людей; папу или маму, наказания; сказочных персонажей (Баба Яга, Кощей и т. п.), опоздания в детский сад; страшных снов; некоторых животных (волк, собака, змея, паук и т. п.); транспорта (машина, поезд); стихийного бедствия; высоты; глубины; замкнутого пространства; воды; огня; пожара; крови; уколов; врачей; боли; неожиданных резких звуков. Среднее число страхов у девочек выше, чем у мальчиков. Наиболее чувствительны к страхам дети 6—7-летнего возраста. Иначе обстоит дело у детей с эмоциональным неблагополучием. Их страх, как правило, не связан с какими-то предметами или ситуациями и проявляется в форме тревоги, беспричинного, беспредметного страха. Если пугливый ребенок попадает в трудную ситуацию, он начинает вести себя непредсказуемым образом. В этом случае самые незначительные предметы и ситуации фиксируются ребенком, и именно их впоследствии он начинает бояться. Чем сильнее эмоциональное неблагополучие ребенка, тем больше возможность возникновения ситуаций, вызывающих трудности взаимодействия ребенка с внешним миром. Ребенок становится малокон -тактен, тревожен, испытывает разнообразные стойкие страхи; у него неадекватная самооценка. Другие дети, наоборот, начинают проявлять агрессивное поведение, однако сила и форма их действий могут быть совершенно неадекватной реакцией на ситуацию. В ряде случаев возникшая реакция на травмирующую ситуацию может закрепляться и формировать устойчивое агрессивное поведение, что приводит к серьезным нарушениям во взаимодействиях ребенка с окружающим. Это вызывает отрицательное отношение со стороны окружающих его взрослых и сверстников, что еще больше усиливает травмирующую ситуацию и провоцирует вновь и вновь агрессию ребенка. В более легких случаях агрессия выражается в словесной форме, в более тяжелых — это физическая агрессия (драка, разрушение, нанесение повреждений себе или другим), что представляет опасность, как для самого ребенка, так и для окружающих. В более легких случаях агрессия выполняет преимущественно защитную функцию и может снижаться благодаря воспитательным воздействиям, направленным на ее преодоление, на преобразование в социально более приемлемые формы взаимодействия ребенка с окружающим миром. В более сложных случаях агрессивные действия возникают импульсивно, в меньшей степени связаны с реальной ситуацией. Ребенок в них особенно напряжен, не получает облегчающей эмоциональной разрядки в результате своих агрессивных проявлений.

Источник