Часть V. Мотивация и эмоции

Глава 11. Эмоции

К основным чувствам, которые мы переживаем, помимо голода и секса, относятся также эмоции, например удовольствие и гнев. Эмоции тесно связаны с мотивами. Эмоции могут активировать и направлять поведение так же, как и органические мотивы. Эмоции сопровождают мотивированное поведение: секс, например, — это не только мощный мотив, но и потенциальный источник удовольствия.

Несмотря на сходство мотивов и эмоций, их следует различать. Одно общее различие состоит в том, что эмоции запускаются извне, а мотивы активируются изнутри. То есть эмоции обычно вызываются внешними событиями, и эмоциональные реакции направлены на эти события; мотивы, напротив, чаще вызываются внутренними причинами (нарушением гомеостатического баланса, например) и, естественно, направлены на определенные объекты окружения (такие как пища, вода или половой партнер). Другое различие между мотивами и эмоциями состоит в том, что мотив обычно вызывается конкретной потребностью, тогда как эмоцию может вызывать множество разнообразных стимулов (подумайте, сколько разных вещей могут вас, например, разозлить). Указанные различия не абсолютны. Иногда мотив может запускаться внешним источником, например когда при виде пищи появляется чувство голода. А дискомфорт, вызванный гомеостатическим дисбалансом — сильным голодом, например, — может вызвать эмоции. Тем не менее мотивы и эмоции достаточно различаются источниками их активации, субъективными переживаниями и влиянием на поведение, чтобы заслуживать раздельного рассмотрения.

Составляющие эмоции

Таким образом, к составляющим эмоций относятся:

1. Субъективное переживание эмоции.

2. Внутренние реакции организма, особенно реакции автономной нервной системы.

3. Мысли об эмоции и связанных с ней ситуациях.

4. Выражение лица.

5. Собственные реакции [Точнее, реактивные следствия эмоции. — Прим. ред.] на эмоцию.

6. Склонность к определенным действиям.

Сама по себе ни одна из этих составляющих эмоцией не является. При возникновении определенной эмоции все эти составляющие действуют совместно. Кроме того, каждая из составляющих может влиять на другие составляющие. Например, когнитивная оценка ситуации может вызвать конкретную эмоцию: если вы считаете, что продавец в универмаге пытается обмануть вас, то, вероятно, почувствуете гнев. Но если вы вошли в эту ситуацию уже сердитым, то вероятность того, что вы оцените поведение продавца как нечестное, будет еще выше.

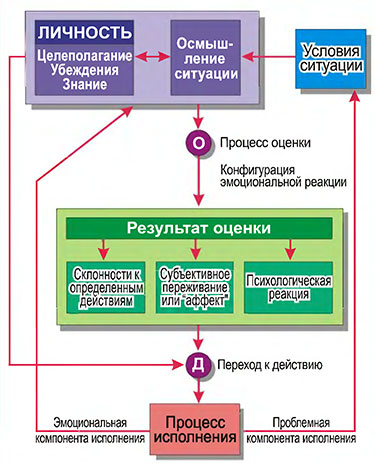

Ученые, изучающие эмоции, движутся к системному подходу к эмоциям, в котором учитывается возможность реципрокных влияний составляющих эмоции друг на друга (рис. 11.1).

Главный вопрос современных теорий эмоции связан с подробным выяснением природы каждой составляющей и конкретных механизмов влияния составляющих друг на друга. Ряд вопросов связан, например, с тем, каков вклад реакций автономной нервной системы (см. главу 2), убеждений и знаний и выражения лица в интенсивность переживаемой эмоции. Чувствуете ли вы, например, гнев, когда переживаете более сильное автономное возбуждение? Действительно, сможете ли вы вообще почувствовать гнев, если у вас нет автономного возбуждения? Сходным образом, зависит ли сила вашей злости от наличия определенного рода мыслей или определенного выражения лица? Помимо этих вопросов об интенсивности эмоции существует вопрос о том, благодаря каким своим составляющим разные эмоции ощущаются разными. Какие составляющие дифференцируют эмоции? Чтобы оценить разницу между вопросами об интенсивности эмоций и об их дифференциации, давайте предположим, что автономное возбуждение значительно усиливает эмоции, но характер возбуждения у разных эмоций примерно одинаков; если бы это было так, по автономному возбуждению нельзя было бы провести различие между эмоциями.

Руководствуясь этими вопросами, мы рассмотрим по очереди автономное возбуждение, когнитивную оценку и выражение лица при эмоции. Затем мы обратимся к общим эмоциональным реакциям. В заключение главы остановимся на склонности к определенным действиям при эмоции и подробно рассмотрим тему агрессии. Все это время мы будем касаться в основном наиболее сильных аффективных состояний, таких, которые связаны со счастьем, печалью, гневом, страхом и отвращением, хотя идеи и принципы, которые встретятся нам в ходе обсуждения, относятся ко многим чувствам.

Источник

Глава 11. Эмоции

К основным чувствам, которые мы переживаем, помимо голода и секса, относятся также эмоции, например удовольствие и гнев. Эмоции тесно связаны с мотивами. Эмоции могут активировать и направлять поведение так же, как и органические мотивы. Эмоции сопровождают мотивированное поведение: секс, например, — это не только мощный мотив, но и потенциальный источник удовольствия.

Несмотря на сходство мотивов и эмоций, их следует различать. Одно общее различие состоит в том, что эмоции запускаются извне, а мотивы активируются изнутри. То есть эмоции обычно вызываются внешними событиями, и эмоциональные реакции направлены на эти события; мотивы, напротив, чаще вызываются внутренними причинами (нарушением гомеостатического баланса, например) и, естественно, направлены на определенные объекты окружения (такие как пища, вода или половой партнер). Другое различие между мотивами и эмоциями состоит в том, что мотив обычно вызывается конкретной потребностью, тогда как эмоцию может вызывать множество разнообразных стимулов (подумайте, сколько разных вещей могут вас, например, разозлить). Указанные различия не абсолютны. Иногда мотив может запускаться внешним источником, например когда при виде пищи появляется чувство голода. А дискомфорт, вызванный гомеостатическим дисбалансом — сильным голодом, например, — может вызвать эмоции. Тем не менее мотивы и эмоции достаточно различаются источниками их активации, субъективными переживаниями и влиянием на поведение, чтобы заслуживать раздельного рассмотрения.

Составляющие эмоции

Таким образом, к составляющим эмоций относятся:

1. Субъективное переживание эмоции.

2. Внутренние реакции организма, особенно реакции автономной нервной системы.

3. Мысли об эмоции и связанных с ней ситуациях.

4. Выражение лица.

5. Собственные реакции [Точнее, реактивные следствия эмоции. — Прим. ред.] на эмоцию.

6. Склонность к определенным действиям.

Сама по себе ни одна из этих составляющих эмоцией не является. При возникновении определенной эмоции все эти составляющие действуют совместно. Кроме того, каждая из составляющих может влиять на другие составляющие. Например, когнитивная оценка ситуации может вызвать конкретную эмоцию: если вы считаете, что продавец в универмаге пытается обмануть вас, то, вероятно, почувствуете гнев. Но если вы вошли в эту ситуацию уже сердитым, то вероятность того, что вы оцените поведение продавца как нечестное, будет еще выше.

Ученые, изучающие эмоции, движутся к системному подходу к эмоциям, в котором учитывается возможность реципрокных влияний составляющих эмоции друг на друга (рис. 11.1).

Рис. 11.1. Одна из моделей влияния составляющих эмоции друг на друга в динамической системе (по: Lazarus, 1991) Главный вопрос современных теорий эмоции связан с подробным выяснением природы каждой составляющей и конкретных механизмов влияния составляющих друг на друга. Ряд вопросов связан, например, с тем, каков вклад реакций автономной нервной системы (см. главу 2), убеждений и знаний и выражения лица в интенсивность переживаемой эмоции. Чувствуете ли вы, например, гнев, когда переживаете более сильное автономное возбуждение? Действительно, сможете ли вы вообще почувствовать гнев, если у вас нет автономного возбуждения? Сходным образом, зависит ли сила вашей злости от наличия определенного рода мыслей или определенного выражения лица? Помимо этих вопросов об интенсивности эмоции существует вопрос о том, благодаря каким своим составляющим разные эмоции ощущаются разными. Какие составляющие дифференцируют эмоции? Чтобы оценить разницу между вопросами об интенсивности эмоций и об их дифференциации, давайте предположим, что автономное возбуждение значительно усиливает эмоции, но характер возбуждения у разных эмоций примерно одинаков; если бы это было так, по автономному возбуждению нельзя было бы провести различие между эмоциями.

Руководствуясь этими вопросами, мы рассмотрим по очереди автономное возбуждение, когнитивную оценку и выражение лица при эмоции. Затем мы обратимся к общим эмоциональным реакциям. В заключение главы остановимся на склонности к определенным действиям при эмоции и подробно рассмотрим тему агрессии. Все это время мы будем касаться в основном наиболее сильных аффективных состояний, таких, которые связаны со счастьем, печалью, гневом, страхом и отвращением, хотя идеи и принципы, которые встретятся нам в ходе обсуждения, относятся ко многим чувствам.

Возбудимость и эмоции

Переживая сильную эмоцию, например страх или гнев, мы осознаем ряд изменений в организме: ускорение сердцебиения и дыхания, сухость во рту и горле, потение, дрожь и ощущение слабости в желудке (табл. 11.1).

Таблица 11.1. Симптомы страха во время воздушных сражений

Чувствовали ли вы при выполнении боевого задания.

Сильное сердцебиение и учащение пульса

Сильное мышечное напряжение

Что вы легко раздражаетесь и приходите в ярость

Сухость во рту и в горле

Нервную испарину и холодный пот

Покалывание в животе

Утрату ощущения реальности — что это происходит не с вами

Частые позывы к мочеиспусканию

Дезориентацию или смятение

Слабость или обмороки

Что сразу после окончания задания вы не сможете вспомнить подробности произошедших с вами событий

Ощущения тошноты в животе

Что вы промочили или испачкали брюки

Основано на отчетах боевых пилотов, составленных во время Второй мировой войны (по: Shafer, 1947) Большинство физиологических изменений, происходящих при эмоциональном возбуждении, являются следствием активации симпатического отдела автономной нервной системы, когда она готовит организм к экстренным действиям (см. гл. 2). Симпатический отдел отвечает за следующие изменения (не все они происходят сразу):

1. Кровяное давление и частота сердцебиений повышаются.

2. Дыхание учащается.

3. Зрачки расширяются.

4. Потоотделение увеличивается, а выделение слюны и слизи снижается.

5. Уровень сахара в крови возрастает, обеспечивая большую энергетическую отдачу.

6. Кровь сворачивается быстрее в случаях ранения.

7. Кровь перераспределяется от желудка и внутренностей к мозгу и скелетной мускулатуре.

8. Волоски на коже приподнимаются, создавая «гусиную кожу».

Симпатический отдел приспособляет организм к энергетическим затратам. Когда эмоция стихает, начинают преобладать энергосберегающие функции парасимпатического отдела, возвращающего организм в его нормальное состояние.

Сама работа автономной нервной системы запускается определенными участками мозга, включая гипоталамус (которому, как мы узнали из предыдущей главы, принадлежит ведущая роль во многих биологических мотивах) и части лимбической системы. От них сигналы передаются ядрам ствола мозга, контролирующим работу автономной нервной системы. Последняя непосредственно воздействует на мышцы и внутренние органы, инициируя некоторые из ранее описанных изменений в организме, а также косвенно вызывает другие изменения путем стимуляции выделения адреналиновых гормонов.

Заметьте, что описанное нами повышенное физиологическое возбуждение характерно для таких эмоциональных состояний, как гнев и страх, во время которых организм должен приготовиться к действию — например, драться или бежать (роль реакции «дерись или беги» в угрожающей или стрессовой ситуации рассматривается в гл. 14). Некоторые такие же реакции могут возникать во время радостного или сексуального возбуждения. При таких эмоциях, как горе или печаль, однако, некоторые процессы в организме могут подавляться или замедляться. (См. рубрику «На переднем крае психологических исследований», где обсуждается вопрос использования автономного возбуждения с целью определения того, лжет человек или говорит правду.)

Сила эмоций

Какова связь между повышенной физиологической возбудимостью и субъективным переживанием эмоции? В частности, является ли восприятие нами собственного возбуждения составной частью самого эмоционального переживания? Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи обратились к эмоциональной жизни индивидов с поврежденным спинным мозгом. Когда спинной мозг рассечен или поврежден, ощущения, идущие от места ниже точки повреждения, не могут достичь мозга. Поскольку некоторые из таких ощущений вызываются симпатической нервной системой, повреждение спинного мозга уменьшает долю автономного возбуждения в переживаемой эмоции.

В одном исследовании ветеранов войны с повреждениями спинного мозга поделили на 5 групп соответственно локализации повреждения. В одной группе повреждения были ближе к шее (на уровне шейного отдела) с полной потерей иннервации симпатической системы. В другой группе повреждения были у основания спины (на уровне крестца) с частично сохраненной иннервацией симпатических нервов. Остальные три группы располагались между этими двумя крайними. Эти пять групп представляли континуум ощущений тела: чем выше локализация повреждения спинного мозга, тем меньше обратная связь от автономной нервной системы к мозгу (Hohmann, 1962).

Испытуемых спрашивали об их ощущениях в ситуациях страха, гнева, печали и сексуального возбуждения. Каждого человека просили вспомнить эмоционально возбуждающий случай, происшедший до повреждения, и аналогичный случай, происшедший после повреждения, и сравнить силу эмоционального переживания обоих. Данные для состояний страха и гнева показаны на рис. 11.2. Чем выше у человека локализовалось повреждение спинного мозга (т. е. чем меньше была обратная связь от автономной нервной системы), тем меньше была его эмоциональность после ранения. Эта же связь наблюдалась в состояниях сексуального возбуждения и печали. Снижение автономной возбудимости приводило к снижению силы эмоционального переживания.

Рис. 11.2. Связь между повреждением спинного мозга и эмоциональностью. Испытуемые с поврежденным спинным мозгом сравнивали силу своих эмоциональных переживаний до и после ранения. Их отчеты кодировались по степени изменения: О означает отсутствие изменения, слабое изменение («По-моему, я ощущаю это меньше») оценивалось как -1 для уменьшения и +1 для увеличения; а сильное изменение («Я чувствую это чертовски слабее») оценивалось как -2 или +2. Заметьте, что чем выше локализовалось повреждение, тем сильнее падала эмоциональность после ранения (по: Schachter, 1971; Hohmann, 1962).

Комментарии пациентов с наивысшей локализацией повреждения спинного мозга указывают, что они могут реагировать эмоционально на возбуждающие ситуации, но в действительности не чувствуют эмоций. Например: «Это своего рода холодный гнев. Иногда я действую сердито, когда вижу какую-то несправедливость. Я кричу и ругаюсь и поминаю дьявола, потому что, как я понял, если этого не сделать самому, у тебя перехватят инициативу; но в этом уже нет такой горячности, как раньше. Это мысленный гнев». Или: «Я говорю, что мне страшно, как тогда, когда у меня был действительно трудный экзамен в школе, но на самом деле не чувствую страха: нет всего того напряжения, трясучки и чувства пустоты в желудке, как бывало».

Приведенное исследование важно, но оно не вполне объективно: эмоциональные ситуации у всех испытуемых были разными, и они оценивали свои собственные ощущения. Следующее исследование более объективно: всех испытуемых ставили в одни и те же ситуации, и их эмоциональные переживания оценивались независимыми судьями. Мужчинам-испытуемым с повреждениями спинного мозга предъявляли изображения одетых и голых женщин и предлагали представить себя с каждой из них наедине. Испытуемые сообщали о своих «мыслях и чувствах», которые затем оценивались судьями по выраженным эмоциям. По их оценкам, у пациентов с выше локализованными повреждениями ощущения сексуального возбуждения были слабее, чем у пациентов, повреждения позвоночника которых были ниже (Jasmos & Hakmiller, 1975). Опять-таки, чем меньше обратная связь от автономной системы к мозгу, тем меньше сила эмоции.

Дифференциация эмоций

Ясно, что автономное возбуждение вносит свой вклад в силу эмоционального переживания. Но как оно связано с дифференциацией эмоций? Существует ли один паттерн физиологической активности для радости, другой — для гнева, еще один — для страха и т. д.? Этот вопрос был поставлен еще в известной работе Вильяма Джеймса, написанной более века назад (James, 1884), в которой он предположил, что восприятие изменений в организме и есть субъективное переживание эмоции: «Мы боимся, потому что бежим»; «мы злимся, потому что бьем». Датский психолог Карл Ланге примерно в то же время пришел к сходному выводу, но он связывал изменения в организме с автономным возбуждением. Их совместные взгляды называют теорией Джеймса—Ланге, в которой утверждается: поскольку восприятие автономного возбуждения (и, возможно, других изменений в организме) составляет переживание эмоции и поскольку различные эмоции переживаются по-разному, у каждой эмоции должен существовать отдельный паттерн автономной активности. Следовательно, в теории Джеймса—Ланге эмоции различаются паттерном автономного возбуждения.

В 20-х годах эта теория подверглась серьезной критике (особенно та ее часть, которая связана с автономными реакциями). Возглавлял ее физиолог Вальтер Кэннон (Cannon, 1927), выдвинувший три главных критических замечания:

1. Поскольку внутренние органы — это относительно нечувствительные структуры и не слишком густо снабжены нервами, внутренние изменения происходят слишком медленно, чтобы служить источником эмоциональных переживаний.

Источник