- В чем ошибся Эрик Берн? Научно-популярная статья

- Эго-состояния по Эрику Берну. Введение в трансактный анализ

- Трансактный анализ

- Эго-состояния

- Я-Родитель

- Что случается, если эго «Я-Родитель» с годами доминирует?

- Контролирующий и Заботливый Родитель

- Я-Ребёнок

- Что случается, если эго «Я-Ребёнок» с годами доминирует?

- Свободный и адаптивный Ребёнок

- Я-Взрослый

- Что случается, если человек предпочитает руководствоваться эго «Я-Взрослый»?

- Примеры, когда баланс трех начал нарушен

- Педант

- Бессовестный лицемер

- Неуправляемый

- Расставим акценты

В чем ошибся Эрик Берн? Научно-популярная статья

В чем ошибся Эрик Берн? Авторская интерпретация трансакционного анализа Э.Берна.

Всемирно известный американский психотерапевт Эрик Берн предложил анализировать мотивацию поведения человека при помощи трансакционного анализа (ТА).

Эта теория изложена в книге Эрика Берна «Игры в которые играют люди». СПб., Специальная литература, 1995.

По Эрику Берну, человек в каждый момент времени может находиться в одном из трех Эго-состояний: Родитель (Р), и Взрослый (В) или Ребенок, Дитя (Д) и реагировать в соответствии с этими программными установками.

РВД-теория предполагает, что поведение человека, находящегося в состоянии «Я-Родитель» напоминает поведение ответственного родителя, который опекает ребенка и контролирует ситуацию с позиций морали.

Реагирование человека из состояния «Я-Взрослый» характеризуется рациональным поведением, основанным на чистой логике и чётком анализе фактов.

Что касается, «Я-Дитя», то, по мнению, Эрика Берна, — это презентация эмоциональной сферы человека, которая выражает степень удовлетворенности или неудовлетворенности его потребностей.

Поведение человека в Эго-состоянии «Дитя» («Ребенок») Берн сравнил с поведением ребенка, который действует спонтанно, без учёта морали и логики.

В целом, эта знаменитая теория Эрика Берна великолепна, и она хорошо работает на практике в части выявления конфликтов для общения.

Однако я не могу согласиться с тезисом Берна о том, что человек в конкретный момент бытия находится в каком-то одном из этих Я-состояниях (РВД), когда одно из них берёт верх над остальными.

По моему наблюдению, личность оценивает поступающую информацию об окружающей среде одновременно и одномоментно сразу из этих трех активных Эго-состояний – и как Родитель, и как Ребенок, и как Взрослый.

То есть, реагирование на конкретную ситуацию происходит путём одновременного оценивания её на предмет удовлетворения потребностей на всех РВД-уровнях в форме взаимодействия этих форм самосознания.

Человек как целостный и разумный индивид реагирует комплексно на конкретную информацию сразу на уровнях своего эмоционального, рационального и нравственного Я.

Если бы эти реакции были только из какого-либо одного Эго-состояния, то поведение человека не было бы целостным и адекватным, поскольку интеграция логики, морали и чувств создают единство человеческой личности.

По моему мнению, отличному от Берна, не только «Я-Ребенок» выражает эмоциональное состояние человека, но и «Я-Родитель».

Я считаю, что «Я-Родитель» воплощает в себе отрицательные эмоции субъекта (страх, гнев, вину, обиду, стыд), которые он транслирует на уровень «Я-Ребенок» в необходимых случаях.

Напротив, «Я-Ребенок» содержит положительные эмоции (удивление, радость, интерес), благодаря которым и создается мотивация к действию.

«Я-Родитель» (аналог СуперЭго и совести у Зигмунда Фрейда) – это искусственная подструктура личности, которая содержит негативные эмоции как санкции на случай невыполнения моральных норм и предписаний общества.

Эго-состояние «Родитель» символизирует культурный слой личности, а также сознательные и бессознательные установки родителей и прародителей индивидуума относительно поведения в социуме.

Эго-состояние «Родитель» содержит также предостережения, связанные с безопасностью ребенка во внешней среде, которые передаются «Дитя» через эмоции страха и тревоги.

Эти негативные эмоции считываются уровнем «Дитя» на бессознательной основе, поскольку в силу отсутствия достаточного опыта ребенок полностью доверяет своим родителям.

Что касается психической инстанции «Я-Взрослый», то на этом уровне сознания сосредоточена только бесстрастная логика человека, без каких-либо чувств, фактически — математика мозга.

Говоря о сущности этих подструктур личности, РВД-уровни можно интерпретировать как:

Я-Дитя – «хочу/не хочу» (потребности);

Я-Взрослый– «могу/не могу» (возможности, польза);

Я-Родитель — «надо», «можно/нельзя» (мораль, угрозы).

Постоянное желание и всеобщий интерес «Ребенка» — это ответ «да» на конкретное предложение другого человека, а неуверенность, подозрения и опасения его «Родителя» — это ответ «нет», «можно» или «нельзя» на то же самое предложение. Если на этих уровнях сознания (Р-Д) не достигнуто согласия, коммуникации людей (взаимной трансакции) не будет.

«Родитель» должен разрешить «Ребенку» этот контакт, это действие, а «Взрослый» одобрить его с позиции пользы и продуктивности.

Таким образом, «Я-Дитя» (положительное мировосприятие) и «Я-Родитель» (негативный опыт коммуникаций) – это конкурирующие подструктуры личности, которые постоянно конфликтуют друг с другом. Это часто ощущается как борьба мотивов.

Эго-состояние «Я-Дитя» (положительные эмоции Я) можно вызывать через формирование интереса (ответ «да, хочу»), когда удаётся найти неудовлетворенные потребности индивида.

Основная проблема – преодолеть волнение «Родителя» за безопасность и нравственность «Ребенка», которая выражается в общей оценке возможного поведения «Ребенка» через внутренние ощущения «можно/нельзя».

Моральная оценка «Родителя» выражается также через диаду «уважаю/не уважаю», поскольку это связано с репутацией человека и соблюдением социальным норм общества.

«Я-Родитель» — это оценочная функция психики, с тем, чтобы принцип удовольствия (желание) и принцип реальности (отсрочка удовлетворения) не вступали в излишнее противоречие, поскольку фрустрация потребностей приводит к потере мотивации.

Оценочная подструктура личности — «Я-Родитель» совместно с позитивной частью психики — проницательным и искренним «Я-Ребенок» через интуицию «Ребенка» и опыт «Родителя» совместно решают важный вопрос о достоверности поступающей информации — «верю /не верю, доверяю/не доверяю».

Какое всё сказанное имеет значение для использования в психологической практике?

Я уверена, что для получения удовлетворения от контакта с внешней средой и получения продуктивной обратной связи надо одновременно удовлетворять все уровни сознания (Р-В-Д) партнера по взаимодействию.

Итак, чего же хочет человек на уровнях «Ребенок», «Родитель» и «Взрослый»?

На уровне «Я-Ребенок» мы хотим получить эмоцию радости, интереса, получить поддержку и похвалу («Молодец, классно!»). Самооценка – вот что важно для «Дитя».

На уровне «Я-Родитель» человек хочет, прежде всего, уважения и благодарности («Спасибо!») за заботу и труд.

«Я-Взрослый» стремится к материальной выгоде, пользе для себя («Выгодно!»).

Чтобы коммуникация состоялась, и другой человек вступил с Вами в конструктивное взаимодействие, нужно сделать 3 действия:

1) Похвалить (его «Ребенка»);

2) Поблагодарить (его «Родителя»);

3) Дать что-то материальное (его «Взрослому»).

Одновременное удовлетворение этой группы Я-состояний через триаду – «Классно! Спасибо! Выгодно!» позволяет побудить другого человека к совершению действия, которое Вы от него хотите.

Человек принимает положительное решение вступить в продуктивный контакт с другим (дать что-то своё взамен) на уровне «Я-Взрослый» только в том случае, если его «Родитель» и внутреннее «Дитя» согласованы и удовлетворены («Ребенка» похвалили, а «Родителя» поблагодарили).

Когда Вы говорите о выгоде, пользе, Вы обращаетесь к «Я-Взрослый» человека, чтобы он логически оценил Ваше предложение.

Однако, эта идея будет воспринята адресатом только в том случае, если его «Я-Родитель» оценит её как приемлемую с точки зрения морали и своего опыта, а «Дитя» почувствует удовольствие и радость, предвкушение удовлетворения своих потребностей, исполнения желаний.

«Взрослый» хочет заработать. Но желание получить выгоду, материальную пользу должны сочетаться с удовлетворением потребности «Родителя» в уважении и самоуважении, а также с ощущением «Дитя» заботы о себе как проявлении любви.

Итак, когда человек хочет контакта и вступает в контакт?

Когда он получает удовлетворение сразу на всех трех уровнях своего сознания (РВД-уровни) в форме поддержки («Дитя»), уважения («Родитель»), выгоды («Взрослый»).

Контакт с другими человеком будет продуктивен, то есть, он даст что-то своё взамен, если он почувствует доверие, поддержку, уважение и пользу от этого контакта.

Если хотя бы одна из трех инстанций не будет удовлетворена в предлагаемой коммуникации, контакт не состоится.

Например, человек чувствует выгоду, но оценивает способ её достижения как аморальный.

Либо человек чувствует уважение к себе, но не видит смысла тратить своё время на пустое времяпровождение (без извлечения практической пользы).

Либо человек не чувствует возможности получить положительные эмоции в форме любви и заботы о нём, и поэтому готов воздержаться даже от выгодного предложения.

В этом и состоит подлинная трансакция – когда идёт продуктивный обмен ресурсами, поскольку стороны заботятся об удовлетворении потребностей друг друга.

Мне представляется, что Эрик Берн не доработал свою теорию в части практического применения по мотивированию людей к достижению общих позитивных целей.

У Берна в основном описаны негативные коммуникации – как не надо общаться, как потратить жить впустую на психологические игры — это пересекающиеся трансакции, когда стороны не дают удовлетворения друг другу хотя бы даже на одном из уровней РВД.

Такова моя личная интерпретация теории трансакционного анализа Эрика Берна, которого я глубоко уважаю как выдающуюся личность и блестящего ученого-психолога.

Источник

Эго-состояния по Эрику Берну. Введение в трансактный анализ

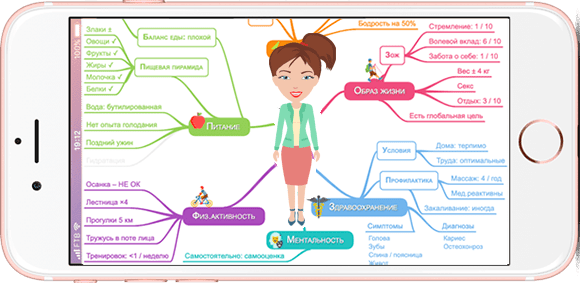

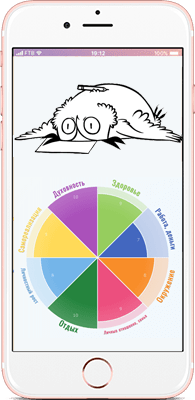

Трансактный анализ Берна помогает понять причины наших проблем, возникающих и проявляющихся на уровне общения. Основа трансакционного анализа – три эго-состояния (Я-состояния. Лат. ego — «я»), взаимодействие которых определяет психологию поведения, качество нашей жизни, общения и здоровья.

Откуда ваши «проблемы»?

Пошагово разберёте сферу жизни и определите 3 важнейших шага в этой сфере.

Пошагово разберите жизнь на молекулы

Трансактный анализ

Эрик Берн анализировал общение, разбив его на «единицы общения» или «трансакции». Отсюда и название метода – трансактный анализ.

Теория даёт ответы на вопросы, определяющие качество нашего общения [2]:

- Что есть наши эго-состояния?

- Какие эго-состояния мы несём с собой в течение всей жизни?

- Как убрать «мусор» из нашей головы, на что определить внимание в общении?

- Как проявляют себя наши состояния в различных ситуациях и моделях поведения?

- Как «сбалансировать» наши эго-состояния так, чтобы они работали на созидание?

Предмет трансакционного анализа в психотерапии – изучение эго-состояний – целостных систем идей и чувств, проявляющих себя в нашем общении через соответствующие модели поведения. Используя «единицы взаимодействия» – трансакции, сложнейший язык человеческих взаимоотношений мы можем представить на языке взаимодействий трех базовых эго-состояний. Научиться понимать язык нашего эго может даже человек, далекий от психотерапевтической практики. Говорить на этом языке – значит овладеть искусством общения в совершенстве.

Эго-состояния

Для многих из нас утро – это привычная последовательность действий: ванная – завтрак – поход на работу. Каждое из них совершается без раздумий, «на автопилоте». В такие моменты мы пребываем в состоянии контролирующего самого себя «Родителя».

В пути мы раскрепощаемся, беспричинно радуемся своему настроению, солнцу и пению птиц, свежести бодрящего воздуха и отличному утру, – мы позволяем проявиться своему внутреннему «Ребёнку».

Вдруг, метро, на котором мы обычно добираемся до офиса – закрыто. Мы вынуждены решать конкретную задачу – выбрать путь: доехать автобусами, поймать такси или поработать дома. Мы переключаемся из состояния «родительского автопилота» на «ручное управление», передавая инициативу «Взрослому».

Всего за несколько минут, по дороге в офис, мы побывали в разных состояниях эго – наших «Я».

В каждый момент жизни наши чувства, мысли, слова, реакции и действия определяются одним из трех возможных эго-состояний:

Я-Родитель

Я-Взрослый

Я-Ребёнок

Трансактный анализ Эрика Берна – это готовый набор инструментов для анализа состояний нашего Я. Каждый из нас может научиться использовать их, не погружаясь в дебри бессознательного.

Внимательно понаблюдайте за мамой/папой минут 10. Заметите, как проявятся как минимум два эго-состояния. Только что она поучала дочь с позиции «Родителя», через доли секунды отреагировала на замечание мужа с позиции «Ребёнка». А спустя несколько минут, задумавшись, заговорила с ним как «Взрослый».

Смена эго-состояний может происходить и происходит быстро и часто, а время от времени все состояния или же два из трех проявляются одновременно.

Я-Родитель

В состоянии «Я-Родитель» человек копирует родительские образы поведения или образы авторитетов. Ощущает, мыслит, ведет беседу и реагирует на происходящее точно так же, как это делали родители в его детстве.

Согласно Берну, контролирующее состояние «Родителя» исполняет функцию совести и воздействует на человека даже в те моменты, когда его внешнее поведение определяют состояния Взрослого или Ребёнка. Зачастую, состояние «Родителя» используется в качестве модели при воспитании собственных детей. Поэтому новоиспечённый родитель, как правило, ведёт себя так же как с ним вели себя его родители. Если его ругали за разбитые тарелки, вскоре и он начнёт ругать своих детей. Эта реакция у него будет автоматическая, ему нужно учиться останавливать себя и включать внутреннего Взрослого.

«Родитель» проявляет себя в нашей способности делать что-то автоматически, в общих фразах и в манерах. Он любит констатировать: «Нельзя», «Необходимо», «Должен».

Что случается, если эго «Я-Родитель» с годами доминирует?

Человек, в состоянии которого жестко доминирует эго-родитель, легко впадает в другую крайность: пытается везде и всегда контролировать ситуацию. В случае неудачи, корит и пилит себя по любой причине, во всём, что с ним происходит ищет и находит свою вину.

Если подобный сценарий преобладает годами и десятилетиями, он становится причиной психосоматических расстройств. В этом случае состояние «Я-Родитель» проявляет себя как деструктивное и протекает с тяжелыми последствиями. Пока родитель существует, сбежать от его контролирующего влияния на уровне закладываемых в детстве родительских программ-предписаний личность не сможет. Единственный способ вырваться из оков – переписать устаревшие родительские программы.

Контролирующий и Заботливый Родитель

Заботливый Родитель – «живущий» в вас или в окружающих – это одно из самых счастливых состояний, которые может проявлять и испытывать человек. Он способен помогать, прощая ваши обиды и несовершенства. Он находит в этом удовольствие, поэтому такая помощь всегда окажется вовремя и воспринимается естественно, без напряжения. Всё что требует взамен Заботливый Родитель – это чуточку внимания к своей персоне.

Я-Родитель

Контролирующий

Контролирующий Родитель всегда и везде стремится «Вышибить клин клином». Человек в этом состоянии будет снова и снова обращать внимание на ваши ошибки и слабости, подчеркивать своё превосходство и наставлять на путь истинный по поводу и без повода.

Я-Ребёнок

В каждом из нас до седых волос продолжает жить ребёнок. Время от времени, он проявляет себя в зрелой жизни совершенно по-детски – оперируя теми же чувствами, словами и мыслями, действуя, играя и реагируя так же, как в возрасте 2-6 лет. В такие моменты мы проживаем жизнь в состоянии «Я-Ребёнок», вновь и вновь возвращаясь к своим детским переживаниям, но уже с позиции зрелой личности. По сути, «Ребёнок» – это тот кусочек детства, который нам удается сохранить до глубокой старости.

Именно эту часть человеческой личности Эрик Берн считает наиболее ценной. Пребывая в этом состоянии в любом возрасте мы позволяем себе счастье оставаться естественными – восторженными и милыми, радостными и печальными или упрямыми и покладистыми – такими же, какими были в своём детстве. Спонтанность, интуицию, искру творчества – ярче всего проявляющиеся в детском возрасте, мы переносим во взрослую жизнь и вновь проявляем в состоянии Ребёнка.

Что случается, если эго «Я-Ребёнок» с годами доминирует?

Жестко доминируя в зрелом возрасте, состояние Ребёнка может стать источником серьезных проблем. Потерпев даже мимолетную неудачу человек в состоянии «Я-Ребёнок» тут же находит козла отпущения – несовершенный мир, неискренних друзей, тупое начальство, вечно жалующуюся на жизнь семью или, за неимением более конкретных объектов, – карму и родовое проклятье. Следствие таких рассуждений – обвинительный приговор, который он выносит людям, миру и самому себе, разочарование жизнью, пренебрежение возможностью использовать полученный опыт для исключения подобных ошибок в будущем.

Как и в случае доминирования позиции «Я-Родитель», растянувшееся во времени постоянное пребывание в состоянии «Я-Ребёнок» и накапливание отрицательных эмоций в виде обид и ожесточения – фундамент для серьезных психосоматических заболеваний. Таких же последствий можно ждать, активно и систематически подавляя в себе «Ребёнка» из состояния «Я-Взрослый».

Свободный и адаптивный Ребёнок

В зависимости от той роли, которые сыграли родители в воспитании человека в его раннем детстве, его Ребёнок может сформироваться Свободным или Адаптивным.

Пока мы сохраняем в себе Свободного Ребёнка, мы способны не только воспринимать жизнь, но удивляться и искренне радоваться её проявлениям. Мы способны забыть о возрасте, до слезинок хохотать над удачной доброй шуткой, испытывать детский восторг от ощущения единства с природой и её энергиями. Мы готовы расплыться в широкой улыбке отыскав единомышленника, беспричинно любить окружающих, находить смысл во всем, что происходит с нами и вокруг нас.

Адаптивный Ребёнок – это постоянные сомнения и комплексы. Его легко определить в окружении по «маске Жертвы» – постоянно озабоченному и тревожному выражению лица. Обычно эта маска полностью соответствует его внутреннему состоянию – напряжения, боязни сделать лишний или неверный шаг, сомнения, борьбы с самим собой по любому, даже самому незначительному поводу. Жизнь для него – это движение по заранее определенной траектории, причем то, какой будет эта траектория чаще выбирает не он.

Я-Взрослый

В состоянии «Я-Взрослый» человек оценивает окружение и происходящее с ним объективно, способен просчитать вероятность и возможность тех или иных событий исходя из накопленного опыта. Находясь в этом состоянии, человек живёт по принципу «Здесь и сейчас», обмениваясь с миром чувственной и логической информацией подобно компьютеру – в режиме реального времени. В состоянии «Я-Взрослый» пребывает пешеход, переходящий улицу, хирург, проводящий операцию, или ученый, делающий доклад. Главные слова у Взрослого: «Это целесообразно», «Могу – не могу», «Давайте посчитаем», «Где польза?».

Что случается, если человек предпочитает руководствоваться эго «Я-Взрослый»?

Состояние «Я-Взрослый» предполагает адекватную оценку действительности и своих поступков, принятие ответственности за каждый из них. В позиции «Я-Взрослый» человек сохраняет возможность учиться на своих ошибках и использовать накопленный опыт для дальнейшего развития. Он не распинает себя за допущенные промахи, а принимает ответственность и идёт дальше.

Вместо того, чтобы тащить за собой тяжкий эмоциональный хвост ошибок и поражений, он использует новый шанс и находит верный путь для их исправления с минимальными энегозатратами. С другой стороны, находясь под постоянным контролем со стороны «Родителя» и «Ребёнка», «Я-Взрослый» теряет способность принимать взвешенные решения. И тогда весь свой заработок за полгода «Взрослый», попавший под влияние «Ребёнка», потратит на пышное празднование Нового Года.

Примеры, когда баланс трех начал нарушен

Педант

Если поле «Взрослого» замусорено хламом предписаний «Родителя», а «Ребёнок» блокирован, без возможности повлиять на «Взрослого» – перед нами классический педант, человек, лишенный умения и желания играть. Сухарь, напоминающий ходячую механическую схему. И тогда хронический дефицит ярких положительных эмоций может спровоцировать взрыв аморального поведения, карать за которое вплоть до психосоматических расстройств будет строгий внутренний «Родитель».

Бессовестный лицемер

Представим ситуацию, когда поле «Взрослого» утопает в неумеренных детских желаниях, а «Родитель» при этом блокирован, без возможности их ограничить. Поступки такого человека в социуме определены целью: полностью удовлетворить потребности своего «Ребёнка», в то время как «Родитель» пытается жестко контролировать окружение.

Мы имеем дело с лицемером – человеком, лишенным совести. Получив власть, такой человек легко преображается в садиста, пытающегося удовлетворять потребности за счёт интересов своего окружения. Со временем, конфликт на уровне социума проецируется на внутренний мир с трагическими последствиями для психического и физического здоровья.

Неуправляемый

Если поле «Взрослого» пребывает под постоянным контролем «Родителя», и при этом отягощено страхами «Ребёнка» – мы имеем дело с человеком, лишенным возможности управления. Его позиция «Я понимаю, что поступаю неверно, но поделать ничего не могу».

В зависимости от того, какая составляющая эго берёт верх в данный момент, человек, не управляющий собой может проявлять себя то святошей, то законченным развратником. Такой внутренний расклад – идеальная питательная среда для невроза и психоза.

Расставим акценты

Зрелой личностью можно назвать человека, в поведении которого доминирует позиция «Я-Взрослый». Если с годами позиции «Я-Родитель» или «Я-Ребёнок» остаются доминантными, мироощущение и поведение человека в социуме перестают быть адекватными. Личности, претендующей «на зрелость», следует сбалансировать все три исходных состояния и сознательно сместить акцент на позицию «Я-Взрослый».

Вместе с тем, как считает Эрик, даже развив в себе конструктивную доминанту «Взрослый», и достигнув искусства сдерживать свои эмоции, полностью и жестко изолировать в себе «Ребёнка» и «Родителя» не продуктивно. Время от времени они должны проявляться хотя бы для того, чтобы в нашем «жизненном супе» всегда хватало соли, перца и здоровой самокритики.

Чтобы избежать стойких неврозов в будущем, «Взрослому» не стоит слишком часто и надолго передавать инициативу «Родителю» или «Ребёнку». А чтобы навсегда забыть о таком печально известном продукте цивилизации, как неврозы, нам предстоит:

- Восстановить нормальный баланс отношений между всеми тремя аспектами своего эго.

- Избавиться от родительских программ.

- Узнать и переписать сценарий своей жизни.

В той или иной форме мы принимаем участие в общении в роли Взрослых, Детей или Родителей, поскольку надеемся обрести желаемое. Каждая трансакция, составленная из единичного стимула и единичной вербальной/невербальной реакции – не что иное, как единица социального действия.

Зная, от имени какого из наших «Я» мы ведём беседу и на какую реакцию собеседника можем рассчитывать, мы можем влиять на конечный результат и качество общения. А психологическая гибкость, состоящая в умении адекватно оценивать ситуацию и передавать управление какой-либо одной стороне личности – залог нашего психического и физического здоровья.

Умение правильно использовать свои мысли, интонации, слова, выражения в повседневных диалогах – это величайшее искусство налаживать обратную связь с собеседником, слушать и слышать то, что он хочет донести или, напротив, скрыть. Овладеть этим редким умением, необходимым в сбалансированной и счастливой жизни поможет трансактный анализ Эрика Берна.

«Люди, которые играют в игры. Игры, в которые играют люди» – книги американского психотерапевта Эрика Берна [1], ставшие бестселлером и практическим руководством для нескольких поколений практикующих психологов. Берн впервые сформулировал базовые принципы трансакционного или трансактного анализа, составляющие основу межличностных отношений.

Наблюдайте за собой, учитесь различать свои «Я».

обновлено Эго-состояния :

5 / 5 ( 1 голос)

Источник

Я-Родитель

Я-Родитель Я-Взрослый

Я-Взрослый Я-Ребёнок

Я-Ребёнок Я-Родитель

Я-Родитель