- Что, с научной точки зрения представляет собой эмоция? Электрически импульс в голове? Или химическая реакция? И может ли

- Электрическая душа. Психофизиология для «чайников»

- Под напряжением

- Миллионы лампочек

- Молекулы радости: как наш мозг создает нейронные связи и формирует привычки и интеллект

- Теории и практики

- Гормоны влияют на механизмы образования эмоций и действие различных нейрохимических веществ, и, как следствие, участвуют в формировании устойчивых привычек. Автор книги «Гормоны счастья» заслуженный профессор Калифорнийского университета Лоретта Грациано Бройнинг предлагает пересмотреть шаблоны нашего поведения и научиться запускать действие серотонина, дофамина, эндорфина и окситоцина. T&P публикуют главу из книги о том, как самонастраивается наш мозг, реагируя на опыт и формируя соответствующие нейронные связи.

- Лоретта Грациано Бройнинг

- Перекладывая нейронные пути

- Пять способов, с помощью которых самонастраивается ваш мозг

- Жизненный опыт изолирует молодые нейроны

- Жизненный опыт повышает эффективность работы синапса

- Нейронные цепочки формируются только за счет активных нейронов

- Между активно используемыми вами нейронами образуются новые синаптические связи

- Рецепторы эмоций развиваются или атрофируются

Что, с научной точки зрения представляет собой эмоция? Электрически импульс в голове? Или химическая реакция? И может ли

>Что, с научной точки зрения представляет собой эмоция? Электрически импульс в голове? Или химическая реакция?

И то, и другое.

>Насколько это реально?

На этот вопрос ответить невозможно, потому что очень сложно поставить такой эксперимент либо научно исследовать природное явление. Все лабораторные исследования по предсказанию будущего (вроде того, какая карта будет выбрана из колоды) , никаких вразумительных результатов не дали.

>Реально ли, если будущее уже есть, существует как тело, а мы лишь движемся по нему?

Есть весьма остроумные теории, доказывающие предопределенность будущего.

Есть еще более остроумные (и проверенные) , доказывающие невозможность передачи информации из будущего в прошлое, например ОТО.

Резюмируя — вполне возможно, что будущее предопределено, но узнать его мы не можем никоим образом.

Почитай «Мастера и Маргариту», там в самом начале как раз про сабж.

Эмоция — это внешнее проявление чувства. Это не импульс в мозге, не химическая реакция нервной системы, это взгляд, движение, жест, мимика и пр. средства, с помощью которых человек сообщает окружающему миру о своем психологическом состоянии.

Поэтому использование понятия «эмоция» в данном контексте неуместно.

Далее, ощутить сегодня, что будет завтра можно и это не мистика, не волшебство, это явление называется предчувствие или интуиция. Это чувство, возникающее будто спонтанно необъяснимо для тех, кто не знает или плохо знает самого себя. На самом деле интуиция основывается на опыте, на полученной из окружающего мира информации. И ее, как и другие чувства, можно развивать и совершенствовать.

Когда мой сын был еще подростком, он очень любил кататься на велосипеде с друзьями. Двора, естественно, им было мало, уезжали даже за город. И я всегда знала, где, в какой стороне его искать. Просто выходила из дома и прислушиваясь к внутреннему порыву, шла в нужную сторону. Через пару кварталов он появлялся, ехал навстречу. Это тоже интуиция, и основывалась она на опыте — знании хода его мыслей, любимых маршрутов, интересных для подростков мест в городе, и т. п.

А в будущее мы попадаем постоянно. Каждую следующую секунду, минуту, час наступает будущее. :)))

Источник

Электрическая душа. Психофизиология для «чайников»

Некоторые считают, что психология — это «наука о душе». Звучит, если подумать, довольно странно, ведь наука не имеет дела с трансцендентным, а изучает то, что можно зафиксировать и измерить. Конечно, древнегреческое слово «психос» означает «душа», но сущность явления не определяется названием.

Под напряжением

В современном понимании психология — это наука о психике и поведении человека и животных. Психика, в свою очередь — это форма отражения объективной реальности, представляющая собой совокупность процессов внутренней жизни: ощущения, мысли, эмоции, память.

Психика имеет материальную, биологическую основу. Все многообразие нашей психической деятельности — это результат работы нервной системы (составной частью которой является головной мозг). Нервная система образована специальными клетками — нейронами. Многие думают, что нейроны — это только клетки головного мозга; нет, нейроны — это основа всей нервной ткани, которая пронизывает наше тело в виде нервных волокон.

При этом около половины объема нервной системы составляет так называемая глия («клей» по-древнегречески) — особые клетки, выполняющие защитные и метаболические функции, но главное — изолирующие нейроны друг от друга. Почему их нужно изолировать? Потому что все десятки миллиардов нейронов в человеческом теле (только в головном мозге их около 86 миллиардов) — это сложнейшая электрическая цепь, по которой постоянно идет ток. И чтобы сигнал не перескакивал там, где не надо, нейроны, как провода, нуждаются в электроизоляции.

Электрический ток в ходе химических реакций вырабатывают сами клетки (не только нервные). Электричество в теле большинства животных представляет собой поток ионов, а не электронов, но по сути это тот же физический процесс. Пока человек жив, его нейронная сеть находится под напряжением. В ней происходит примерно то же самое, что происходит в компьютере: ток идет по нейронам и несет с собой информацию в виде двоичного кода. Каждый отдельный нейрон может быть «включен» (возбужден, активен) или «выключен». У каждого нейрона своя функция, и от того, какая комбинация активных нейронов сложилась в данный момент, зависит то, что мы видим, слышим, чувствуем и думаем. Конечно же, это очень быстрый процесс: в течение секунды нейрон может «включаться» и «выключаться» сотни раз. И даже тысячи, но это уже приступ эпилепсии.

Скорость распространения электрического сигнала в нервной системе ограничена рядом физиологических особенностей и составляет в лучшем случае около 120 метров в секунду. Мизер по сравнению со скоростью света, с которой теоретически может двигаться электроток. Современные самолеты летают быстрее. Да и эти 120 метров достигаются далеко не во всех типах нервных волокон. Поэтому в ходе эволюции нейроны со схожими функциями, часто вступающие в комбинации, объединились в группы, чтобы быть ближе друг к другу и обеспечить высокую скорость обмена сигналами. Поэтому, собственно, нервные клетки не распределены по телу равномерно и не скрыты где-нибудь в глубине организма, а сосредоточены преимущественно в одном месте — в голове, как можно ближе к органам чувств. Это особенность всех животных, кроме самых простейших.

По той же причине в мозге есть центры, в которых локализованы отдельные функции: зрение, слух, понимание речи, понимание письменности, узнавание лиц, долговременная память, кратковременная память, управление теми или иными системами организма… При изучении мозга некоторые из этих центров можно различить невооруженным глазом: структура и даже цвет нервной ткани в разных местах отличаются.

Сегодня уже неплохо известно, какие зоны мозга за что отвечают. Раздражение определенных его участков позволяет вызвать прогнозируемую реакцию. Подаем ток в одно место — человек испытывает невыразимую радость. Сдвигаем электрод — получаем ужас и панику. Снова переключаем — вводим пациента в состояние сна. И так далее. Верно и обратное: те или иные эмоции вызывают активизацию определенных групп нейронов, поэтому сканирование электрической активности мозга позволяет определить (пока еще очень приблизительно, но все же), что в данный момент чувствует пациент.

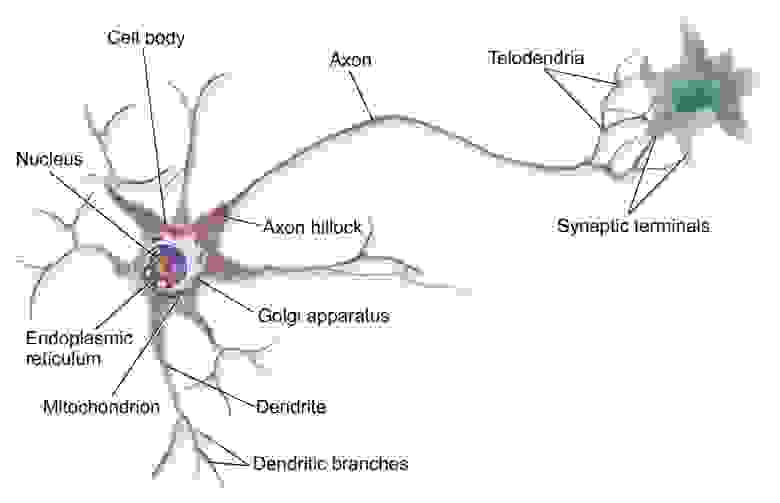

Как же именно «включаются» и «выключаются» нейроны? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, как они между собой соединены. Не будем подробно останавливаться на строении нервной клетки, скажем только, что у нее есть тело (сома), отростки (дендриты — потому что ветвятся, как дерево) и особенно длинный отросток (аксон). Дендритов может быть несколько, аксон обычно только один, зато в длину некоторые аксоны человека достигают метра и больше — например, те, которые связывают спинной мозг и мышцы пальцев. Однако даже длинный аксон невозможно увидеть без микроскопа, так как диаметр такого «провода» составляет всего несколько микронов. По дендритам нейрон получает входящие сигналы, а по аксону отправляет «сообщение» дальше. Таким образом, сигнал идет в одном направлении, от дендритов к аксону.

Соединение между двумя нейронами называется синапсом (ударение на первый слог). Синапс обычно образуется в месте соприкосновения аксона и дендрита, хотя бывают и другие варианты (аксон-аксон, аксон-сома и так далее). Один нейрон может иметь несколько тысяч синапсов, то есть обрабатывать тысячи входящих сигналов одновременно. Общее число синапсов в головном мозге человека составляет сотни триллионов, а число их комбинаций не поддается исчислению.

Интересно, что у детей синапсов больше, чем у взрослых: в начальный период жизни мозг активно развивается, но со временем неиспользуемые и малоэффективные сигнальные цепочки начинают отмирать. И наоборот, если мы изучаем что-то, обретаем навыки, то между нейронами формируются новые синапсы, образуются новые пути передачи информации. Это происходит буквально на физиологическом уровне, на дендритах вырастают новые шипики (крошечные отростки, на концах которых могут образовываться синапсы).

Поэтому никакое обучение не может быть мгновенным: изменения в мозговых структурах требуют времени. Спустя месяцы или годы практики мы можем научиться печатать вслепую, играть на фортепиано, писать романы и ходить по канату. За всем этим — формирующиеся нейронные, синаптические цепочки, все более короткие и эффективные. Петляющие заросшие тропы, превращающиеся в прямые асфальтированные магистрали.

Миллионы лампочек

Итак, через синапсы нейрон получает от соседних нервных клеток входящие сигналы: электрические или химические импульсы. С электрическими все понятно, это передача тока, как по проводам (на самом деле несколько сложнее, но суть та же). Электрический импульс быстрее, однако по ряду причин в нервной системе химическая передача сигнала встречается гораздо чаще. У млекопитающих (в том числе человека) электрические синапсы составляют всего один процент нейронных контактов.

Механизм химического импульса выглядит следующим образом. На конце аксона есть микропузырьки, в которых содержатся молекулы особых веществ — нейромедиаторов. В результате возбуждения нейрона пузырьки «раскрываются», высвобождая медиатор, который начинает двигаться к соседнему нейрону. На мембране (оболочке) этого нейрона есть рецепторы, реагирующие на тот или иной медиатор. При успешном контакте открываются особые каналы, сквозь которые внутрь нейрона входят ионы натрия, в результате чего меняется уровень электрического заряда на мембране, что, в свою очередь, влияет на то, пойдет ток дальше или нет.

Это предельно упрощенное (и потому не вполне точное) описание системы, известной как натрий-калиевый насос (интересующихся отсылаю также к понятию «потенциал действия»). Главное понять суть: «включение» и «выключение» нейрона вызывается взаимодействием с тем или иным нейромедиатором (а точнее, их комбинацией, ведь поток медиаторов идет со всех тысяч синапсов). Названия многих нейромедиаторов хорошо известны: адреналин, серотонин, дофамин… Некоторые из них оказывают на нейроны возбуждающее действие, то есть обеспечивают прохождение импульса дальше (что, например, в случае адреналина приводит к активации нейронов, «запускающих» сердце). Другие (скажем, глицин) вызывают эффект торможения, затухания электрического импульса.

На свойстве тормозить нейронную активность основано действие антидепрессантов и успокаивающих препаратов, в том числе природного происхождения. Обезболивающие лекарства, средства для наркоза и многие яды работают по тому же принципу. Например, тубарин, содержащийся в яде кураре, в малых дозах оказывает расслабляющее действие, но в больших вызывает паралич и остановку дыхания. Ботокс, который колют в лицо для разглаживания морщин, работает таким же образом: прерывает передачу нервного импульса, что приводит к параличу мимических мышц.

Подобные препараты (как тормозящие, так и возбуждающие) эффективны, потому что содержат вещества, молекулярная структура которых очень похожа на структуру естественных нейромедиаторов, и нейроны принимают эти химические соединения за «своих». Главный недостаток таких лекарств состоит в неизбирательном действии: например, антидепрессанты оказывают эффект торможения не только на те группы нейронов, которые вызывают страх и тоску, но и на те, которые необходимы для умственной деятельности. Попросту говоря, человек тупеет. Поэтому употреблять подобные средства стоит с осторожностью.

Так, вкратце, выглядит физиологический фундамент, на котором основана наша психика. Это переплетение цепочек из миллиардов нервных клеток, «включающих» и «выключающих» друг друга посредством триллионов синапсов. Архитектура некоторых нейронных цепочек запрограммирована генетически: так формируются врожденные, или безусловные, рефлексы. Другие рефлексы, условные, создаются и исчезают в течение жизни. В известном смысле можно считать, что все наше поведение — это комбинация огромного множества взаимосвязанных рефлексов, над которыми, однако, главенствует феномен сознания, отличающий человека от животных.

Наши привычки, вкусы, желания приводят к формированию в нервной системе групп нейронов с хорошо развитыми синаптическими связями; при этом когда одна такая группа (например, ответственная за половое влечение) возбуждена, прочие зоны мозга (например, отвечающие за чувство стыда) испытывают эффект торможения. Именно из-за этой особенности, известной как «принцип доминанты», невозможно делать много дел одновременно.

Все наше мышление и чувствование, любовь и ненависть, радость и печаль, все наши воспоминания и мечты — это электрохимический процесс. Миллионы миллионов горящих и гаснущих лампочек. Наше восприятие — двоичный код, непрерывно шифрующий информацию от органов чувств и расшифровывающийся в тех или иных ядрах мозга.

Уместно задаться философским вопросом: насколько точным может быть отражение мира, если оно укладывается в последовательность нулей и единиц? Как фотография не передает реальность во всей полноте, так и мы не способны увидеть все грани, все оттенки бытия.

С другой стороны, человеческий мозг — невероятно сложная система, способная решать задачи, которые не под силу ни одному суперкомпьютеру — и при этом на несколько порядков более энергоэффективная. Те же биологические механизмы, которые служат ограничениями для психики, являются и ее источником. Основанием того, что раньше называли душой, а теперь — сознанием.

Источник

Молекулы радости: как наш мозг создает нейронные связи и формирует привычки и интеллект

Теории и практики

Гормоны влияют на механизмы образования эмоций и действие различных нейрохимических веществ, и, как следствие, участвуют в формировании устойчивых привычек. Автор книги «Гормоны счастья» заслуженный профессор Калифорнийского университета Лоретта Грациано Бройнинг предлагает пересмотреть шаблоны нашего поведения и научиться запускать действие серотонина, дофамина, эндорфина и окситоцина. T&P публикуют главу из книги о том, как самонастраивается наш мозг, реагируя на опыт и формируя соответствующие нейронные связи.

Лоретта Грациано Бройнинг

основатель Inner Mammal Institute, заслуженный профессор Калифорнийского университета, автор нескольких книг, ведет блог «Your Neurochemical Self» на сайте PsychologyToday.com

Перекладывая нейронные пути

«Гормоны счастья»

Каждый человек рождается с множеством нейронов, но очень небольшим количеством связей между ними. Эти связи строятся по мере взаимодействия с окружающим нас миром и в конечном счете и создают нас такими, какие мы есть. Но иногда у вас возникает желание несколько модифицировать эти сформировавшиеся связи. Казалось бы, это должно быть легко, потому что они сложились у нас без особых усилий с нашей стороны еще в молодости. Однако формирование новых нейронных путей во взрослом возрасте оказывается неожиданно сложным делом. Старые связи настолько эффективны, что отказ от них создает у вас ощущение, что возникает угроза выживанию. Любые новые нервные цепочки являются весьма хрупкими по сравнению со старыми. Когда вы сможете понять, как трудно создаются в мозгу человека новые нейронные пути, вы будете радоваться своей настойчивости в этом направлении больше, чем ругать себя за медленный прогресс в их формировании.

Пять способов, с помощью которых самонастраивается ваш мозг

Мы, млекопитающие, способны в течение жизни создавать нейронные связи, в отличие от видов с устойчивыми связями. Эти связи создаются по мере того, как окружающий нас мир воздействует на наши органы чувств, которые посылают соответствующие электрические импульсы в мозг. Эти импульсы прокладывают нейронные пути, по которым в будущем быстрее и легче побегут другие импульсы. Мозг каждого отдельного человека настроен на индивидуальный опыт. Ниже приведены пять способов, с помощью которых опыт физически меняет ваш мозг.

Жизненный опыт изолирует молодые нейроны

Постоянно работающий нейрон с течением времени покрывается оболочкой из особого вещества, которое называется миелин. Это вещество значительно повышает эффективность нейрона как проводника электрических импульсов. Это можно сравнить с тем, что изолированные провода могут выдерживать значительно большую нагрузку, чем оголенные. Покрытые миелиновой оболочкой нейроны работают без затраты излишних усилий, что свойственно медленным, «открытым» нейронам. Нейроны с миелиновой оболочкой выглядят скорее белыми, чем серыми, поэтому мы разделяем наше мозговое вещество на «белое» и «серое».

В основном покрытие нейронов миелином завершается у ребенка к возрасту двух лет, по мере того как его тело научается двигаться, видеть и слышать. Когда рождается млекопитающее, в его мозгу должна сформироваться ментальная модель окружающего его мира, что предоставит ему возможности для выживания. Поэтому выработка миелина у ребенка максимальна при рождении, а к семи годам она несколько снижается. К этому времени вам уже не надо учить заново истины, что огонь обжигает, а земное тяготение может заставить вас упасть.

Если вы думаете, что миелин «зря расходуется» на усиление нейронных связей именно у молодых, то следует понимать, что природа устроила именно так по обоснованным эволюционным причинам. На протяжении большей части истории человечества люди заводили детей сразу по достижении половой зрелости. Нашим предкам нужно было успеть решить первоочередные насущные задачи, которые обеспечивали выживание их потомства. Во взрослом состоянии они больше использовали новые нейронные связи, чем перенастраивали старые.

С достижением периода полового созревания человека формирование миелина в его организме вновь активизируется. Это происходит из-за того, что млекопитающему предстоит осуществить новую настройку своего мозга на поиск наилучшего брачного партнера. Часто в период спаривания животные мигрируют в новые группы. Поэтому им приходится привыкать к новым местам в поисках пищи, а также к новым соплеменникам. В поисках брачной пары люди также нередко вынуждены перемещаться в новые племена или кланы и постигать новые обычаи и культуру. Рост выработки миелина в период полового созревания как раз всему этому и способствует. Естественный отбор устроил мозг таким, что именно в этот период он меняет ментальную модель окружающего мира.

Все, что вы целенаправленно и постоянно делаете в годы своего «миелинового расцвета», создает мощные и разветвленные нейронные пути в вашем мозгу. Именно поэтому так часто гениальность человека проявляется именно в детстве. Именно поэтому маленькие горнолыжники так лихо пролетают мимо вас на горных спусках, которые вы не можете освоить, сколько ни стараетесь. Именно поэтому таким трудным становится изучение иностранных языков с окончанием юношеского возраста. Будучи уже взрослыми, вы можете запоминать иностранные слова, но чаще всего вы не можете быстро подбирать их для выражения своих мыслей. Это происходит потому, что вербальная память концентрируется у вас в тонких, не покрытых миелином нейронах. Мощные миелинизированные нейронные связи заняты у вас высокой мыслительной деятельностью, поэтому новые электрические импульсы с трудом находят свободные нейроны. […]

Колебания активности организма в миелинизации нейронов могут помочь вам понять, почему у людей возникают те или иные проблемы в разные периоды жизни. […] Помните, что человеческий мозг не достигает своей зрелости автоматически. Поэтому часто говорят, что мозг у подростков еще не вполне сформировавшийся. Мозг «миелинирует» весь наш жизненный опыт. Так что если в жизни подростка будут иметь место эпизоды, когда он получает незаслуженное вознаграждение, то он накрепко запоминает, что награду можно получить и без усилий. Некоторые родители прощают подросткам плохое поведение, говоря, что «их мозг еще не полностью оформился». Именно поэтому очень важно целенаправленно контролировать тот жизненный опыт, который они впитывают. Если позволить подростку избегать ответственности за свои действия, то можно сформировать у него разум, который будет ожидать возможности уклонения от такой ответственности и в дальнейшем. […]

Жизненный опыт повышает эффективность работы синапса

Синапс — это место контакта (небольшой промежуток) между двумя нейронами. Электрический импульс в нашем мозгу может передвигаться только при том условии, что он достигает конца нейрона с достаточной силой, чтобы «перепрыгнуть» через этот промежуток к следующему нейрону. Эти барьеры помогают нам фильтровать на самом деле важную входящую информацию от не имеющего значения так называемого «шума». Прохождение электрического импульса через синаптические промежутки — это очень сложный природный механизм. Его можно представить себе так, что на кончике одного нейрона скапливается целая флотилия лодок, которая транспортирует нейронную «искру» в специальные приемные доки, имеющиеся у рядом расположенного нейрона. С каждым разом лодки лучше справляются с транспортировкой. Вот почему получаемый нами опыт увеличивает шансы передачи электрических сигналов между нейронами. В мозге человека имеется более 100 триллионов синаптических связей. И наш жизненный опыт играет важную роль, чтобы проводить по ним нервные импульсы так, чтобы это соответствовало интересам выживания.

На сознательном уровне вы не можете решать, какие именно синаптические связи вам следует развивать. Они формируются двумя основными способами:

1) Постепенно, путем многократного повторения.

2) Одномоментно, под воздействием сильных эмоций.

[…] Синаптические связи строятся на основе повторения или эмоций, пережитых вами в прошлом. Ваш разум существует за счет того, что ваши нейроны образовали связи, которые отражают удачный и неудачный опыт. Некоторые эпизоды из этого опыта были «закачаны» в ваш мозг благодаря «молекулам радости» или «молекулам стресса», другие были закреплены в нем благодаря постоянным повторениям. Когда модель окружающего мира соответствует той информации, которая содержится в ваших синаптических связях, электрические импульсы пробегают по ним легко, и вам кажется, что вы вполне в курсе происходящих вокруг вас событий.

Нейронные цепочки формируются только за счет активных нейронов

Те нейроны, которые активно не используются мозгом, начинают постепенно ослабевать уже у двухлетнего ребенка. Как ни странно, это способствует развитию его интеллекта. Сокращение числа активных нейронов позволяет малышу не скользить рассеянным взглядом по всему вокруг, что свойственно новорожденному, а опираться на нейронные пути, которые у него уже сформировались. Двухлетний малыш способен уже самостоятельно концентрироваться на том, что доставляло ему в прошлом приятные ощущения типа знакомого лица или бутылочки с его любимой едой. Он может остерегаться того, что в прошлом вызвало у него отрицательные эмоции, например драчливый товарищ по играм или закрытая дверь. Юный мозг полагается уже на свой небольшой жизненный опыт в том, что касается удовлетворения нужд и избегания потенциальных угроз.

Как бы ни строились нейронные связи в мозге, вы ощущаете их как «истину»

В возрасте от двух до семи лет процесс оптимизации мозга у ребенка продолжается. Это заставляет его соотносить новый опыт со старым, вместо того чтобы накапливать новые переживания каким-то отдельным блоком. Тесно переплетенные нейронные связи и нервные пути составляют основу нашего интеллекта. Мы создаем их, разветвляя старые нейронные «стволы», вместо того чтобы создавать новые. Таким образом, к семи годам мы обычно четко видим то, что уже однажды видели, и слышим уже однажды услышанное.

Вы можете подумать, что это плохо. Однако подумайте над ценностью всего этого. Представьте себе, что вы солгали шестилетнему ребенку. Он верит вам, потому что его мозг жадно впитывает все, что ему предлагается. Теперь предположите, что вы обманули ребенка восьми лет. Он уже подвергает ваши слова сомнению, потому что сравнивает поступающую информацию с уже имеющейся у него, а не просто «проглатывает» новые сведения. В возрасте восьми лет ребенку уже труднее формировать новые нейронные связи, что толкает его на использование уже имеющихся. Опора на старые нейронные цепочки позволяет ему распознать ложь. Это имело огромное значение с точки зрения выживания для того времени, когда родители умирали молодыми и детям с малых лет приходилось привыкать заботиться о себе. В юные годы мы формируем определенные нейронные связи, позволяя другим постепенно угасать. Некоторые из них исчезают, как ветер уносит осенние листья. Это помогает сделать мыслительный процесс человека более эффективным и целенаправленным. Конечно, с возрастом вы получаете все новые знания. Однако эта новая информация концентрируется в тех областях мозга, в которых уже существуют активные электрические пути. Например, если наши предки рождались в охотничьих племенах, то быстро набирали опыт охотника, а если в племенах землепашцев — сельскохозяйственный опыт. Таким образом мозг настраивался на выживание в том мире, в котором они реально существовали. […]

Между активно используемыми вами нейронами образуются новые синаптические связи

Каждый нейрон может иметь много синапсисов, потому что у него бывает много отростков или дендритов. Новые отростки у нейронов образуются при его активной стимуляции электроимпульсами. По мере того как дендриты растут в направлении точек электрической активности, они могут приблизиться настолько, что электрический импульс от других нейронов может преодолеть расстояние между ними. Таким образом рождаются новые синаптические связи. Когда подобное происходит, на уровне сознания вы получаете связь между двумя идеями, например.

Свои синаптические связи вы ощущать не можете, но легко можете увидеть это в других. Человек, любящий собак, смотрит на весь окружающий мир через призму этой привязанности. Человек, увлеченный современными технологиями, все на свете связывает с ними. Любитель политики оценивает окружающую реальность политически, а религиозно убежденный человек — с позиций религии. Один человек видит мир позитивно, другой — негативно. Как бы ни строились нейронные связи в мозге, вы не ощущаете их как многочисленные отростки, похожие на щупальца осьминога. Вы ощущаете эти связи как «истину».

Рецепторы эмоций развиваются или атрофируются

Для того чтобы электрический импульс мог пересечь синаптическую щель, дендрит с одной стороны должен выбросить химические молекулы, которые улавливаются специальными рецепторами другого нейрона. Каждое из нейрохимических веществ, вырабатываемых нашим мозгом, имеет сложную структуру, которая воспринимается только одним специфическим рецептором. Она подходит к рецептору, как ключ к замку. Когда вас захлестывают эмоции, то вырабатывается больше нейрохимических веществ, чем может уловить и обработать рецептор. Вы чувствуете себя ошеломленным и дезориентированным до тех пор, пока ваш мозг не создаст больше рецепторов. Так вы адаптируетесь к тому, что «вокруг вас что-то происходит».

Когда рецептор нейрона продолжительное время неактивен, он исчезает, оставляя место для появления других рецепторов, которые могут вам понадобиться. Гибкость в природе означает, что рецепторы у нейронов должны либо использоваться, либо они могут потеряться. «Гормоны радости» постоянно присутствуют в мозге, осуществляя поиск «своих» рецепторов. Именно так вы и «узнаете» причину своих позитивных ощущений. Нейрон «срабатывает», потому что подходящие молекулы гормонов открывают замок его рецептора. А затем на основе этого нейрона создается целая нейронная цепь, которая подсказывает вам, откуда ожидать радости в будущем.

Источник