Формируем эмоциональный словарь у детей 3–5 лет: рекомендации

Анна Савчук

Формируем эмоциональный словарь у детей 3–5 лет: рекомендации

Младшие дошкольники часто испытывают эмоции, которые не понимают и не могут объяснить словами. Формировать и расширять эмоциональный словарьребенка следует в два этапа: с детьми 3–5 и 5–7 лет.

Основная задача воспитателей на первом этапе – научить дошкольников понимать значение слов, которые обозначают оттенки базовых эмоций, и выражать их в конкретной ситуации. Используйте методические рекомендации и готовые конспекты занятий с учетом возрастных особенностей, чтобы организовать эту работу.

Что должен учитывать воспитатель в ходе занятий

Воспитатель должен учитывать, что эмоция не предмет, а внутреннее состояние человека. Чтобы понять ее, нужно создать специальные условия. Так ребенок сможет связать слова, которые обозначают эмоции, с конкретной ситуацией и экспрессией.

Освоение эмоционального словаря – часть общего развития речи. Поэтому воспитатель должен одновременно знакомить дошкольников с эмоциями и формировать у них единство лексической, фонетической и грамматической сторон речи, развивать монологическую и диалогическую речь.

Кроме того, необходимо учитывать возрастные особенности. У детей 3–5 лет следует формировать понимание базовых эмоций (радость, грусть, злость) и объяснять значение простых слов (радость, веселье и т. д.). В следующей возрастной группе дети знакомятся с более сложными эмоциями (интерес, удивление, страх).

Также важно учитывать индивидуальные различия, возможности и потребности детей и в соответствии с этим планировать специальную работу по освоению эмоционального словаря.

Какие элементы нужно включать в занятие для детей 3–5 лет?

В процессе занятия педагог «помещает» детей в историю и анализирует эмоции и экспрессию героев. При этом он задает вопросы на освоение трех групп слов эмоционального словаря,обозначающих: разные оттенки базовой эмоции; экспрессию, внешние действия человека, испытывающего эту эмоцию; состояние или личностные качества человека, который испытывает эту эмоцию.

Познакомьте детей с историей (текстом или мультфильмом, в которой герои испытывают 3 базовые эмоции: радость, грусть, злость. Это не означает, что в них не должно быть других эмоций. Но дети этого возраста наиболее готовы к освоению эмоционального словаря по этим трем эмоциям.

«Поместите» ребенка в конкретную эмоционально емкую ситуацию. Он поймет, почему возникают эмоции: например, почему герой обрадовался или загрустил. История станет также поводом для разговора об эмоциях. При этом удачно подобранная история активизирует эмоциональный словарь, который условно можно отнести к более старшему возрасту.

Задайте вопрос: «Какое настроение стало у героя, когда?». Этот вопрос активизирует слова, которые обозначают оттенки эмоций. Дети назовут несколько синонимов. Чтобы помочь им, спросите, как еще можно назвать данное настроение, повторите эти слова, добавьте свои варианты. Детям 3–5 лет можно задать вопрос только про настроение.Вопрос: «Что почувствовал герой?», для дошкольников трудный.

На занятиях с детьми младшей группы подобный вопрос звучит так: «Какое настроение было у куколки, когда ее нашли друзья?».

На занятиях с детьми средней группы: «Когда лиса прогнала зайчика, какое у него стало настроение?».

Задайте вопрос: «Каким стал герой?». Этот вопрос активизирует слова, которые обозначают состояние персонажа, испытывающего оттенок эмоции. Его можно задать сразу после предыдущего.

На занятиях с детьми средней группы: «Как можно сказать, каким стал зайка?».

Обратите внимание детей на экспрессию, действия героев в эмоциональной ситуации. Для этого используйте иллюстрации, в которых экспрессия хорошо видна, или экспрессивные этюды, в которых одни дети показывают изучаемые эмоции, а другие – наблюдают их. Наблюдение экспрессии – необходимый компонент на занятиях по развитию умения понимать эмоций.

Задайте вопрос:«Что делают герои, которые чувствуют… ?». Этот вопрос активизирует слова, которые описывают действия, экспрессию персонажа, испытывающего оттенок эмоций. Его нужно задать после наблюдения экспрессии. Если дети затрудняются ответить, педагог сам предлагает ответ.

На занятиях с детьми младшей группы: «Как вы догадались (или что вы видите, что делает куколка?». (Ответ: «Куколка плачет».) «Что вы делаете, когда радуетесь?» (Ответы: смеемся, улыбаемся, хлопаем в ладоши, танцуем, кружимся, прыгаем.)

На занятиях с детьми средней группы: «Что мы видим, что делает человек, когда ему грустно?». (Ответы: плачет, грустит, горюет, печалится, расстраивается.) «Что делали ребята, чтобы показать, как сердится Мишка?» (Ответы: хмурились, сжимали кулаки, делали злое лицо, злые глаза.)

Задайте вопрос: «Какими словами мы называем человека, который часто… ?». Этот вопрос активизирует слова, которые обозначают качества персонажа, испытывающего определенную эмоцию часто. Он ориентирован на то, чтобы дети поняли и называли постоянную черту человека, связанную с конкретной эмоцией (плакса, рева, нытик, шутник, весельчак, хохотушка).

На занятиях с детьми младшей группы: «Как можно назвать мальчика или девочку, которые часто плачут?». (Ответы: плакса, ревушка-коровушка, нытик.)

Попросите вспомнить стихотворение, в котором герой испытывает подобную эмоцию. Это задание развивает навыки монологической речи. Ребенок воспроизводит заранее выученный по просьбе педагога текст и осознает, что эмоции возникают в конкретной ситуации.

На занятиях с детьми младшей группы: «Кто вспомнит стишок про зайку, которого тоже бросила хозяйка?».

На занятиях с детьми средней группы: «Кто знает стихотворение, где зайчик грустит?».

Попросите детей вспомнить, какие они испытывали эмоции в конкретных ситуациях, и рассказать о них. Это поможет осознать собственный эмоциональный опыт и познакомит с опытом других детей. Первым на этот вопрос отвечает воспитатель, предлагая детям пример ответа. Но этот элемент можно использовать, только если на занятии изучается базовая эмоция «радость».

Задавать подобный вопрос для базовых эмоций «грусть» и «злость» не рекомендуется, т. к. возникает риск погрузить детей в негативный эмоциональный фон. Воспоминание же о радостных событиях поддерживает и укрепляет позитивную атмосферу в группе.

На занятиях с детьми младшей группы: «Вспомните и расскажите, когда вы радуетесь».

Данные элементы занятия помогут сформировать и расширить эмоциональный словарь детей. В зависимости от содержания истории, индивидуальных особенностей дошкольников и структуры самого занятия можно комплектовать их по-разному, изменять порядок, корректировать формулировки вопросов.

Успехов Вам в работе с детьми!

Обогащаем словарь детей «Обогащаем словарь детей»Бытовой словарь детей в количественном отношении значительно беднее, чем у их сверстников с нормальной речью: целый.

Формируем здоровую самооценку ребенка ДОКЛАД «Формируем здоровую самооценку ребенка, или как воспитать уверенную личность с чувством собственного достоинства» Подготовила: Боровская.

Как формировать активный словарь ребёнка Разговаривая с малышом, надо следить, чтобы речь была четкой, выразительной. Недопустимо так называемое сюсюканье, когда взрослые искажают.

Консультация для родителей «Обогащаем словарь детей» Консультация для родителей «Обогащаем словарь детей» Словарные упражнения играют большую роль в работе по формированию первоначальной ориентировке.

Лексико-грамматический словарь дошкольника. Лексико-грамматические игры и упражнения для детей 4-7 лет. Практический речевой материал для учителей-логопедов и воспитателей.

Методические рекомендации по развитию звукопроизношения и фонематического восприятия у детей 5–6 лет с ФНР Методические рекомендации по развитию звукопроизношения и фонематического восприятия у детей 5-6 лет с ФНР (дислалия) [/b]В ходе констатирующего.

Рекомендации для родителей по работе с пособием «Детский календарь» для детей 6–7 лет Октябрь Необходимо обратить внимание на взаимодействие с родителями по следующим направлениям. 1. Продолжать убеждать родителей в необходимости.

Рекомендации для родителей «Преодоление страха у детей 4–5 лет» Рекомендации для родителей по теме «Преодоление страха у детей 4 — 5 лет» СТРАХ Страхи появляются вместе с развитием познавательной деятельности,.

Выступление на педагогическом совете «Активизируем словарь детей посредством игры» Развитие речи ребенка неразрывно связано с постепенным знакомством и овладением родным языком. Активное усвоение лексических и грамматических.

Источник

Как научить ребенка распознавать эмоции: 5 игр между делом

Виды эмоций: картинки, ситуации. Развиваем эмоциональный интеллект ребенка

В последние годы от психологов часто можно услышать: не спешите учить ребенка буквам и счету — лучше развивайте эмоциональный интеллект. Действительно, умение распознавать свои и чужие эмоции — очень важный навык, а в эпоху засилья гаджетов овладевать им становится все труднее. Тем более, что сами родители часто не могут определить свои эмоции — их этому не учили, а выражать отрицательные эмоции долгое время считалось вообще неприличным. На помощь придет книга-тренинг психолога Анны Быковой «Как подружить детей с эмоциями»: читая ее вместе с ребенком, выполняя веселые задания, родители и сами станут «подкованнее», и детям помогут разобраться с их эмоциями. Вот одна из глав книги.

Зачем нужны эмоции?

— А что было бы, если бы эмоций не было? — спросил Андрей.

— И правда, — сказала мама. — Давай вместе подумаем. Представь, что у человека нет эмоции страха. Совсем нет.

— Это будет самый смелый человек, — восторженно воскликнул Андрей.

— Не-a, это будет самый глупый человек, — скептически заметила Настя, — он будет лезть куда не надо, перебегать дорогу на красный свет, дразнить злую собаку, гнать машину на бешеной скорости. В общем, не будет понимать, что опасно, а что — нет.

— Ты права, эмоция страха бережет нас от опасности. А зачем нужен гнев? Вспомните, когда гнев вам чем-то помог?

Настя начала первой:

— В школе девчонки решили надо мной посмеяться и на перемене спрятали мой пенал. Я разозлилась и сердитым голосом сказала: «А ну отдайте!». Они поняли, что мне не до шуток, и вернули пенал.

— А у меня в садике на прогулке Гриша отнял машинку, я разозлился и обратно ее забрал.

— Вот видите, гнев нужен, чтобы показать другим, что происходящее вам не нравится. Гнев помогает нам отстаивать нашу собственность, нашу территорию и наши желания. Но гнев, как очень сильное оружие, лучше оставлять на крайний случай, когда все другие способы перепробованы и не принесли результата.

— Ну хорошо, а отвращение? — Насте было любопытно узнать: неужели есть какая-то польза от такой неприятной эмоции?

— Если бы я тебе предложила сейчас съесть гнилое яблоко или прокисший суп, что бы ты сказала?

— Фу-у-у! — Настя даже скривила лицо от отвращения.

— Ага! — радостно заметила мама. — Я вижу на твоем лице эмоцию отвращения, которая предостерегает тебя от того, чтобы есть всякую гадость. Отвращение и разные его формы: брезгливость, неприязнь — защищают нас от того, что нам не нужно, неприятно или даже вредно.

— Печаль, как и радость, — это то, что помогает нам почувствовать важность, ценность кого-то или чего-то. Когда ты приходишь в детский сад и встречаешь там ребят, ты всем радуешься одинаково?

— Нет, я Виталику больше всех радуюсь, потому что он мой друг.

— А если Виталик болеет и не ходит в садик, что ты чувствуешь?

— Мне тогда грустно. Я люблю играть с Виталиком.

— Через грусть и через радость ты понимаешь, что Виталик тебе дороже всех остальных ребят из группы. Если бы не было этих эмоций, тебе было бы все равно, с кем играть. И тогда не было бы дружбы. И не было бы любимой игры, любимого занятия, любимой сказки, любимого блюда. Было бы вообще «все равно». Печаль и радость очень связаны. Для них есть правило: чем больше ты чему-то радуешься, тем сильнее огорчишься, если это потеряешь. Вот, например, если я сейчас принесу тебе новый конструктор, ты обрадуешься?

— А потом скажу: «Ой, это не тебе» и унесу обратно. Ты расстроишься?

— Конечно. Даже поиграть не успел.

— А если я принесу в комнату пачку соли, ты обрадуешься?

Андрей пожал плечами:

— Зачем мне соль? Я бы, может быть, просто удивился, но не обрадовался.

— А потом я так же внезапно унесу соль. Ты расстроишься?

— Нет. Удивлюсь. И скажу: «Странная мама: соль туда-сюда носит».

— И по твоим эмоциям я могу понять, что конструктор для тебя важен, а соль — нет. А вот для бабушки, когда она варит суп, наоборот, соль имеет ценность, а конструктор — нет.

— То есть по эмоциям человека мы можем понять, что для него ценно, а что нет, — подытожила разговор Настя.

— Да, верно, — мама согласно закивала.

— А интерес зачем?

— Когда ты задаешь мне вопрос, тобой движет эмоция интереса. Без интереса человек бы не хотел узнавать что-то новое, он бы тогда не умнел, не развивался.

Кстати, в примере про соль ты упомянул эмоцию удивления. Удивление человек ощущает, когда что-то идет не так, как обычно, не как он привык, когда возникает неожиданная ситуация. А чтобы ситуация оказалась неожиданной, должны быть какие-то ожидания.

Например, ты заглядываешь в кастрюлю, чтобы узнать, что у нас на ужин, тобой движет эмоция интереса. Но если ты там увидишь синие макароны, то ты удивишься, потому что ты уже знаешь, что макароны обычно другого цвета. У тебя были определенные ожидания того, что ты увидишь в кастрюле. А синие макароны ты никак не ожидал. Поэтому и возникла эмоция удивления.

— Я поняла, — оживилась Настя, — если я увижу на улице летающего голубя, я не удивлюсь, потому что я уже знаю, что голуби могут летать, и ожидаю этого. А если увижу летающую корову, то удивлюсь, потому что это неожиданно. А какой-нибудь малыш, который еще не знает, что бывают животные летающие и нелетающие, увидев парящую по небу корову, нисколечко не удивится. Подумает, что так и надо.

— Точно! Еще хочу сказать, что удивление очень быстрая эмоция. Она стремительно сменяется другой эмоцией:

- Если неожиданная ситуация окажется опасной, то удивление переходит в страх.

- Если неожиданная ситуация окажется безопасной, то удивление переходит в интерес.

- Если неожиданная ситуация окажется приятной, то удивление переходит в радость.

— А я могу показать удивление, которое переходит в радость!

Андрей высоко поднял брови, открыл рот, а потом начал смеяться. Настя тоже засмеялась:

— У тебя было такое же лицо, когда ты открыл коробку, которую принес папа, и увидел там щенка!

Андрей увлекся игрой с показом эмоций:

— А сейчас я покажу отвращение! У тебя такое лицо бывает, когда тебе в манной каше комочек попадается!

Настя тоже подключилась к игре:

— А я покажу твое лицо, когда ты включил телевизор, а одновременно с этим соседи стали сверлить стену и тебе показалось, что это телевизор так зашумел и сейчас взорвется! Теперь я знаю, что это было удивление от неожиданности, которое перешло сначала в испуг, а потом в радость, когда ты понял, что опасности нет.

Ребята долго еще изображали разные эмоции и вспоминали события из жизни, с которыми эти эмоции были связаны. Давайте и мы поиграем в игры, которые помогут нам научиться лучше распознавать эмоции.

Учимся распознавать эмоции

Давай-ка вспомним! Вспомните вместе с ребенком его удивление и чем оно сменилось. Что в тот момент показалось таким неожиданным?

Я удивлюсь, если. В эту игру можно играть где угодно. По дороге в школу или в садик, во время поездки в транспорте, во время ожидания очереди в поликлинике. Количество участников может быть любым. По очереди каждый приводит свой вариант окончания фразы «Я удивлюсь, если. «.

Например:

«Я удивлюсь, если наш кот заговорит человеческим голосом».

«Я удивлюсь, если папа придет с работы в костюме клоуна».

«Я удивлюсь, если встречу на улице инопланетян».

Эта игра не только объясняет, что же такое удивление, — она смешит, развивает фантазию и потихоньку приближает к пониманию того, что такое «ожидаемое» и «неожиданное».

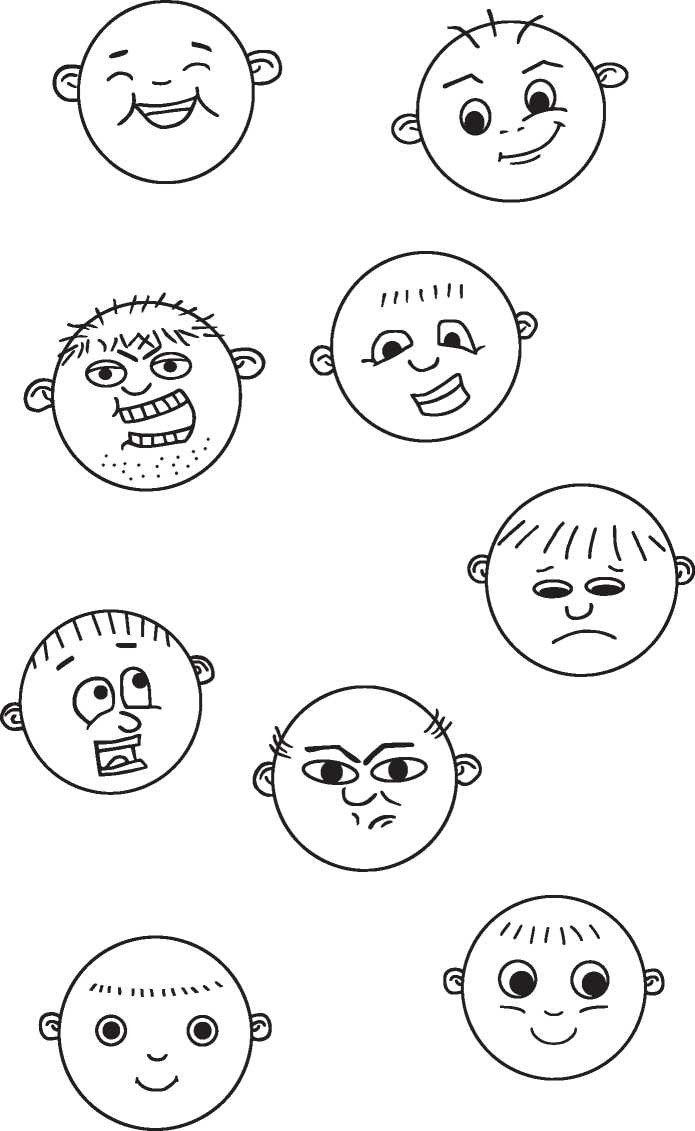

Изображаем эмоции. Дайте ребенку зеркало и попросите изобразить на лице эмоцию:

Потом сделайте это сами. Еще раз — вместе! Понравилось?

Угадай эмоцию. Можно играть вдвоем или в компании. Один изображает какую-нибудь эмоцию, а остальные должны угадать.

Читаем эмоции. Посмотрите на лица на картинке. Обсудите с ребенком, какие эмоции они выражают?

Умение читать по лицу эмоции очень помогает в общении. Вы можете не ограничиваться этими заданиями, а придумывать свои.

Например, повести ребенка в музей, в зал, где представлены портреты или картины бытового жанра, рассматривать лица, строить предположения о том, какие эмоции изобразил художник.

Можно рассматривать семейные фотографии или составить свой альбом эмоций, вырезая картинки из журналов.

Можно пойти на прогулку в компании друзей, прихватив фотоаппарат, и устроить «эмоциональную фотосессию». Каждый будет по очереди изображать «я злюсь», «я боюсь», «я радуюсь», «я удивляюсь», «я грущу», «я испытываю отвращение», «я интересуюсь», «я обижаюсь». Чем больше людей в этом поучаствует, тем больше возможностей увидеть сходства и различия в проявлении эмоций.

Источник