- Анализ стихотворения «Весеннее чувство» Василия Жуковского

- Жуковский Василий — Весеннее чувство

- Василий Жуковский — Весеннее чувство: Стих

- Анализ стихотворения «Весеннее чувство» Жуковского

- «Весеннее чувство» В. Жуковский

- Анализ стихотворения Жуковского «Весеннее чувство»

- Элегии весеннее чувство жуковского

Анализ стихотворения «Весеннее чувство» Василия Жуковского

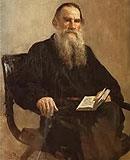

Василий Андреевич Жуковский — романтик русской поэзии XIX века. «Весеннее чувство» — размышление на тему разлада поэта и действительности.

Стихотворение написано в апреле 1816 года. Его автору 33 года, он находится в сильном личном и творческом кризисе. Родители М. Протасовой не позволяли ему жениться на ней, однако брак ее младшей сестры решился легко, все семейство отбыло в Эстонию. Влюбленный поэт поехал следом. Финансовые затруднения его достигли пика, стихи писать он тоже не мог. А впереди его ожидало известие, что М. Протасову просватали за другого, и она сама не против. Светлым моментом можно назвать отношение друзей к нему в этот период и знакомство с А. Пушкиным. По жанру — элегия, по размеру — четырехстопный хорей с охватной рифмой, 2 строфы. Рифмы открытые и закрытые. Произведение написано в русле европейского романтизма, даже напоминает перевод из какого-нибудь немецкого поэта.

Все стихотворение — сплошной риторический вопрос: что веешь, светлеешь, чем душа полна? Многоточия довершают картину внутреннего переживания. Поэт засмотрелся на сияющие небеса «перелетной весны». Летящие облака уводят мысль поэта в область мечты. Тавтологические повторы усиливают экспрессию: легкий, опять, что, сияют сияя. Достаточно глагольных рифм: пробудилось-возвратилось, укажет-скажет. Ритм и интонация песенные, музыкальные. Облака летят, а потом желает отправиться вслед за ними в воображаемую страну счастья, в сферу Очарованного. Это слово — символ романтических устремлений поэта, пристань его надежды и вдохновения. «Весть знакомая от вышины»: возможно, имеется в виду пасхальная весть. «Милый голос старины»: замечтавшийся автор оживляет в своем сердце прошлое России, все минувшее кажется близким и понятным. Все важное для человека остается непреходящим, несмотря на века и смерть.

Поэт следит за полетом «птички», завидуя, что она, беззаботная, может достичь «края желанного». «Неведомые брега» выдают таящуюся в поэте жажду приключений. Восклицание «ах!» — просьба В. Жуковского не томить его, подать надежду, указать ему его путь. Все, что он слагал в своей душе, идеальный мир, который питал его думы — он существует? «Найдется ль тот», кто укажет туда дорогу? Кто заверит: да, это — «там»? Эпитеты: милый голос старины (это еще и олицетворение), уменьшительные суффиксы: ветерок, птичка.

Пейзажная зарисовка превращается под пером В. Жуковского в пылкое лирическое высказывание. «Весеннее чувство» навеяно обновлением природы, за которым автор ожидает обновления чувств.

Источник

Жуковский Василий — Весеннее чувство

Весеннее чувство (1816)

Легкий, легкий ветерок,

Что так сладко, тихо веешь?

Что играешь, что светлеешь,

Очарованный поток?

Чем опять душа полна?

Что опять в ней пробудилось?

Что с тобой к ней возвратилось,

Перелетная весна?

Я смотрю на небеса.

Облака, летя, сияют

И, сияя, улетают

За далекие леса.

Иль опять от вышины

Весть знакомая несется?

Или снова раздается

Милый голос старины?

Или там, куда летит

Птичка, странник поднебесный,

Все еще сей неизвестный

Край желанного сокрыт.

Кто ж к неведомым брегам

Путь неведомый укажет?

Ах! найдется ль, кто мне скажет:

Очарованное Там?

читает Дмитрий Журавлев

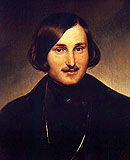

Жуковский Василий Андреевич (1783-1852) — русский поэт, переводчик, один из основоположников русского романтизма. По своему рождению Жуковский был незаконнорожденным: его отец, богатый помещик Афанасий Иванович Бунин, когда-то взял в дом пленную турчанку Сальху, которая и стала матерью будущего поэта. Фамилию свою ребенок получил от жившего в имении бедного дворянина Андрея Ивановича Жуковского, который по просьбе Бунина стал крестным отцом ребенка и затем его усыновил.

Работая на поприще главного редактора «Вестника Европы», Жуковский одним из первых привлек внимание читателя к критике как таковой и «уважать ее заставил» как особый, самостоятельный жанр литературного творчества. В своих критических статьях поэт заявляет о новом направлении в русской литературе — о романтизме. Вместо старых строгих норм классицизма он предлагает иные критерии оценки литературного произведения — вкус, а также стилистическую сочетаемость, «соразмерность» и «сообразность».

Расцветает и талант самого Жуковского. В 1808 литературная общественность была взбудоражена неожиданной публикацией. Ценители изящной словесности могли прочитать на страницах того же «Вестника Европы» первую балладу Жуковского под названием «Людмила» — как и многие другие сочинения автора в том же жанре, — вольный перевод, в данном случае немецкого поэта Г. Бюргера.

Следующая баллада Жуковского — «Светлана», уже не перевод, а оригинальное произведение, так полюбилась российскому читателю, так органично слилась с народной жизнью, что строки из нее уже многие годы спустя напевали над детской колыбелью: «Раз в крещенский вечерок девушки гадали: За ворота башмачок, Сняв с ноги, бросали…»

Источник

Василий Жуковский — Весеннее чувство: Стих

Легкий, легкий ветерок,

Что так сладко, тихо веешь?

Что играешь, что светлеешь,

Очарованный поток?

Чем опять душа полна?

Что опять в ней пробудилось?

Что с тобой к ней возвратилось,

Перелетная весна?

Я смотрю на небеса…

Облака, летя, сияют

И, сияя, улетают

За далекие леса.

Иль опять от вышины

Весть знакомая несется?

Или снова раздается

Милый голос старины?

Или там, куда летит

Птичка, странник поднебесный,

Все еще сей неизвестный

Край желанного сокрыт.

Кто ж к неведомым брегам

Путь неведомый укажет?

Ах! найдется ль, кто мне скажет:

Очарованное Там?

Анализ стихотворения «Весеннее чувство» Жуковского

Василий Андреевич Жуковский — романтик русской поэзии XIX века. «Весеннее чувство» — размышление на тему разлада поэта и действительности.

Стихотворение написано в апреле 1816 года. Его автору 33 года, он находится в сильном личном и творческом кризисе. Родители М. Протасовой не позволяли ему жениться на ней, однако брак ее младшей сестры решился легко, все семейство отбыло в Эстонию. Влюбленный поэт поехал следом. Финансовые затруднения его достигли пика, стихи писать он тоже не мог. А впереди его ожидало известие, что М. Протасову просватали за другого, и она сама не против. Светлым моментом можно назвать отношение друзей к нему в этот период и знакомство с А. Пушкиным. По жанру — элегия, по размеру — четырехстопный хорей с охватной рифмой, 2 строфы. Рифмы открытые и закрытые. Произведение написано в русле европейского романтизма, даже напоминает перевод из какого-нибудь немецкого поэта.

Все стихотворение — сплошной риторический вопрос: что веешь, светлеешь, чем душа полна? Многоточия довершают картину внутреннего переживания. Поэт засмотрелся на сияющие небеса «перелетной весны». Летящие облака уводят мысль поэта в область мечты. Тавтологические повторы усиливают экспрессию: легкий, опять, что, сияют сияя. Достаточно глагольных рифм: пробудилось-возвратилось, укажет-скажет. Ритм и интонация песенные, музыкальные. Облака летят, а потом желает отправиться вслед за ними в воображаемую страну счастья, в сферу Очарованного. Это слово — символ романтических устремлений поэта, пристань его надежды и вдохновения. «Весть знакомая от вышины»: возможно, имеется в виду пасхальная весть. «Милый голос старины»: замечтавшийся автор оживляет в своем сердце прошлое России, все минувшее кажется близким и понятным. Все важное для человека остается непреходящим, несмотря на века и смерть.

Поэт следит за полетом «птички», завидуя, что она, беззаботная, может достичь «края желанного». «Неведомые брега» выдают таящуюся в поэте жажду приключений. Восклицание «ах!» — просьба В. Жуковского не томить его, подать надежду, указать ему его путь. Все, что он слагал в своей душе, идеальный мир, который питал его думы — он существует? «Найдется ль тот», кто укажет туда дорогу? Кто заверит: да, это — «там»? Эпитеты: милый голос старины (это еще и олицетворение), уменьшительные суффиксы: ветерок, птичка.

Пейзажная зарисовка превращается под пером В. Жуковского в пылкое лирическое высказывание. «Весеннее чувство» навеяно обновлением природы, за которым автор ожидает обновления чувств.

Источник

«Весеннее чувство» В. Жуковский

Легкий, легкий ветерок,

Что так сладко, тихо веешь?

Что играешь, что светлеешь,

Очарованный поток?

Чем опять душа полна?

Что опять в ней пробудилось?

Что с тобой к ней возвратилось,

Перелетная весна?

Я смотрю на небеса…

Облака, летя, сияют

И, сияя, улетают

За далекие леса.

Иль опять от вышины

Весть знакомая несется?

Или снова раздается

Милый голос старины?

Или там, куда летит

Птичка, странник поднебесный,

Все еще сей неизвестный

Край желанного сокрыт.

Кто ж к неведомым брегам

Путь неведомый укажет?

Ах! найдется ль, кто мне скажет:

Очарованное Там?

Дата создания: апрель 1816 г.

Анализ стихотворения Жуковского «Весеннее чувство»

Пейзаж, центральным образом которого становится «перелетная весна», был изображен автором «с натуры»: поэтический текст датирован апрелем 1816 г.

Лирический субъект не просто созерцает детали сезонного пробуждения природы. Герой захвачен потоком эмоций, порожденных наблюдением за приметами весны. Разноплановые ощущения находят выражение в форме риторических вопросов. В сравнительно небольшом стихотворении насчитывается десяток вопросительных конструкций – и кратких, и распространенных. Что же тревожит лирического героя?

Приятный ветерок и светлая вода «очарованного» ручья – с обращения к этим деталям пейзажа начинается стихотворный текст. Стилистика зачина «Весеннего чувства» имеет фольклорные соответствия с русской лирической песней, оживляя реалии природной зарисовки. В «народном» контексте вопросы, адресованные ветерку и водному потоку, выглядят истинно риторическими.

Другая ситуация со следующей «порцией» подобных конструкций. Герой изменяет ракурс лирического повествования, обращаясь от картины пробуждающейся природы к чувствам пробудившейся души. Характер вопросов проясняет проблематику стихотворения: неясны причины и смысл душевного волнения.

Строфа заканчивается двумя повествовательными фразами, на время прерывающими череду сомнений. Облака – знаковый образ этого отрывка – окружены исчерпывающей словесной формулой. Последняя состоит из комбинации глаголов «сиять» и «лететь» («улетать»). Автор моделирует два варианта фразы по единой схеме: один глагол дается в личной форме, второй – в виде деепричастия. Прием порождает интересный эффект, создавая законченную, гармоничную, кажущуюся бесконечной зарисовку светлых тучек, бегущих по небу.

Вторая часть несет очередной поток вопросов, которые объединены темой «вершины», небесной выси. Силясь обрести новый или старый смысл, укрытый в горних далях, герой подходит к главной проблеме – поискам проводника, который сможет указать путь к идеальному и загадочному «краю желанному», «очарованному Там».

Идейное содержание «Весеннего чувства» не сводится к описанию лирического переживания, вызванного деятельной картиной обновления природы. Обращение к таинственным небесам открывает еще один смысловой пласт текста – религиозный. Чуткая душа героя открыта бескрайнему миру: признавая тщетность людских попыток постичь «неведомое», она исполнена благодарности божественному началу за гармонию и мудрость бесконечного бытия.

Источник

Элегии весеннее чувство жуковского

|

Неизвестно

Неизвестно