Экзаменационный стресс и его профилактика

Рубрика: 5. Педагогика общеобразовательной школы

Дата публикации: 10.03.2015

Статья просмотрена: 7142 раза

Библиографическое описание:

Пряничникова, Ю. Х. Экзаменационный стресс и его профилактика / Ю. Х. Пряничникова. — Текст : непосредственный // Проблемы и перспективы развития образования : материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.). — Пермь : Меркурий, 2015. — С. 184-186. — URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/149/7383/ (дата обращения: 12.10.2021).

Статья выявляет причины возникновения экзаменационного стресса, раскрывает меры профилактики состояния тревожности у учащихся основной школы.

Ключевые слова: стресс;экзаменационный стресс; профилактика экзаменационного стресса.

Человек с течением времени приспосабливается к условиям, вызывающим психофизиологическое напряжение. Такое напряжение называется стрессом. В общем виде стресс — это реакция организма на действие какого-либо фактора, а стрессовый фактор — это любое воздействие на организм, вызывающее реакцию напряжения [7, с. 156].

Адаптация организма к изменяющимся условиям среды начинается с общего адаптационного синдрома — реакции общезащитного характера. При успешном приспособлении в организме отмечается высокий уровень экономичности функционирования систем, ответственных за адаптацию. P. M. Баевский считает, что общий адаптационный синдром обеспечивает мобилизацию функциональных резервов организма, а перенапряжение и истощение резервных механизмов сопровождается уменьшением согласованности элементов функциональных систем, ухудшением их синхронизации [2, с. 136].

В. В. Марков приводит пять стадий развития стресса, связанного с профессиональной деятельностью. «На первой стадии появляется ощущение тревоги и некоторого напряжения; на второй — прибавляется чувство усталости и отчуждения (с этого момента начинается депрессия); на третьей — возникают физиологические реакции: несколько возрастает сердцебиение и повышается давление, появляются признаки нарушения в пищеварительной системе, тупые боли в области живота; следующая, четвертая стадия, когда человек осознает начало болезни, и последняя, пятая стадия, когда человеку ставится диагноз болезни, причиной которой явился стрессовый фактор» [5, с. 57].

Учеба может стать у школьников источником стрессовых ситуаций. Школьный стресс — это широкое понятие, его частная форма — экзаменационный стресс. Он является главной причиной, вызывающей психическое напряжение у выпускников.

Подготовка и сдача экзаменов вызывают большое напряжение организма школьников: интенсивная умственная деятельность, ограничение двигательной активности, нарушение отдыха и сна, эмоциональные переживания.

Экзаменационный невроз или экзаменационный стресс характеризуется различными нарушениями вегетативных функций: изменением электрического сопротивления кожи, ее температуры, потоотделения, частоты сердечных сокращений, артериального давления, сужением или расширением кровеносных сосудов, частоты дыхания, расстройством пищеварительной системы, выделением слюны, изменением диаметра зрачка, работы сфинктеров, меняется электрическая активность мозга, гомеостаз, основной обмен, у девушек часто наблюдается расстройство менструального цикла. Чаще всего обучающиеся отмечают состояние тревоги и депрессии, быструю утомляемость, нарушение сна. При сильном стрессе наряду с перечисленными изменениями меняется общее поведение человека, возникает общая реакция возбуждения, проявляющаяся в беспорядочных, некоординированных движениях, жестах, сбивчивой и неясной речи. При чрезмерном стрессовом воздействии наблюдается обратная реакция — общее торможение, скованность, отказ от деятельности.

Повышенная тревожность в период подготовки и сдачи экзаменов может привести, по мнению В. М. Кадневского, к снижению результатов [4, с. 163]. Тревожность — это эмоциональное состояние, связанное с предчувствием опасности, неудачи. Выражается в беспокойстве, озабоченности, беспомощности и неопределенности, особенно обостряющихся в присутствии более подготовленных товарищей. Тревожность может сопровождаться учащением дыхания, сердцебиения, повышением артериального давления [6, с. 198]. У каждого человека по-разному проявляются симптомы тревожности, он остро реагирует на неудачи, хуже работает в стрессовых ситуациях.

Используя метод педагогического наблюдения и анкетирования выпускников средней общеобразовательной школы № 6 г. Верхняя Салда, мы выявили, что уже в начале учебного года у выпускников определяется умеренно выраженная тревожность и напряжение в учебной деятельности. Стоит отметить, что нередко педагоги являются стимуляторами стресса, которые вызваны личным напряжением перед экзаменами или некомпетентностью по предмету. Во время сдачи экзаменов многие высокотревожные субъекты терпят неудачи не потому, что им не достает способности, знаний и умений, а по причине стрессовых состояний, возникающих в это время. Некоторые ученые отмечают, что только 25 % выпускников не испытывали страха и тревоги.

Было установлено, что чувство беспомощности чаще всего возникает у человека тогда, когда неудачи в его сознании ассоциируются с отсутствием у него способностей, необходимых для успешной деятельности в усложненной обстановке, и у него пропадает желание прилагать дальнейшие усилия для достижения цели. Нехватка знаний может являться основной причиной снижения эмоционально-положительных мотиваций.

С другой стороны — при сильно выраженной мотивации достижения успехов и уверенности в том, что многое зависит от самого себя, чувство беспомощности возникает реже и обеспечивает положительный результат деятельности.

Проанализировав и обобщив педагогическую, методическую литературу по исследуемой проблеме, мы выяснили, что для снижения экзаменационного напряжения организма выпускников в практическую деятельность учителя должны внедряться новые формы и методы работы. Они будут тренировать учащихся к объективной оценке ситуаций, создающихся во время проведения любых форм контроля, и способствовать снятию стрессовых ситуаций, а, следовательно, сосредоточению учащихся в получении более высоких результатов.

В данном случае введение ОГЭ как формы итоговой аттестации благоприятно воздействует на психику человека. По результатам опроса тестовая форма экзамена лучше воспринимается учащимися. Поэтому в основу подготовки к экзаменам должен быть положен текущий, индивидуальный, систематический контроль знаний учащихся при приоритете тестовых форм (тесты с выборочным ответом, тесты с многовариантным выбором ответа, программированный контроль). В настоящее время эти формы успешно используются в школе. Тестовый контроль без значительных эмоциональных затрат может повторяться, обеспечивая лучшее усвоение материала, так как времени на контроль в тестовой форме автоматически получается больше — это плюс, потому что не все дети работают с равной скоростью. Обучение учащихся приемам аутотренинга также снижает экзаменационное напряжение.

Важным профилактическим средством экзаменационного стресса является сразу выставленная оценка. Незнакомые помещения, преподаватели и длительное ожидание усугубляют обстановку. У учащихся с высоким уровнем тревоги во время экзаменов происходит ослабление адаптационно-приспособительных механизмов, поэтому они представляют собой потенциально невротическую группу в состоянии предболезни.

Анализ влияния этих факторов на успеваемость и физиологические характеристики, отражающие уровень эмоциональной напряженности, приводит к снижению уровня тревожности, а значит и позволяет избежать неблагоприятных изменений состояния организма учащихся при экзаменах. Мы выяснили, что уменьшению тревожности способствуют:

— предварительная подготовка, создание ситуаций, моделирующих экзаменационный стресс, разучивание рациональных форм поведения в напряженных ситуациях;

— оптимальная двигательная активность, занятия физической культурой и спортом.

Учащиеся, которые занимаются спортом, лучше адаптированы к экзаменам, отличаются высокой работоспособностью и минимальным числом отрицательных сдвигов в функциях организма, выявляемых после экзамена [2, с. 35];

— проигрывание в аудитории перед экзаменом функциональной музыки. Под влиянием музыки уменьшается прирост частоты сердечных сокращений и артериального давления, при этом лучше действует классическая музыка, по сравнению с джазовой. Рекомендуется включать музыку непосредственно во время экзамена [3, с. 32].

Необходимо отметить, что во время подготовки к экзаменам учащиеся должны строго соблюдать режим дня с достаточной продолжительностью сна и правильно организованным питанием. М. В. Антропова указывает, что при обследовании меню школьных завтраков и обедов их калорийность и содержание основных ингредиентов были сниженными от 21 до 80 %, при явном недостатке витаминов и минеральных солей [1, с. 30].

На развитие экзаменационного невроза влияет эмоционально-стрессовая психологическая атмосфера в семье. Воздействие этого фактора на функциональное состояние и психику учащихся значительно возрастает при ухудшении благополучия и нервозности родителей. Интенсивность проявления экзаменационного стресса зависит также от состояния здоровья выпускника и его адаптационных возможностей.

Из вышесказанного следует, что уровень здоровья выпускников школ довольно низкий, а их психо-физиологическое состояние приближается к показателям взрослых, и они могут делать правильный выбор из многоальтернативных ситуаций, длительно сохранять умственную работоспособность в условиях напряженной деятельности (временной лимит, неизвестная обстановка). Тем не менее, в условиях неполноценного здоровья и, как следствие, неадекватности процессов адаптации ко все более возрастающим учебным нагрузкам могут развиться неблагоприятные реакции при выходе из стрессовых ситуаций, что может снизить результативность сдачи экзаменов.

Таким образом, для профилактики срывов во время сдачи экзаменов, в том числе и в форме ОГЭ, необходима научно обоснованная система подготовки к ним.

1. Антропова М. В. Факторы риска и состояние здоровья учащихся //Здравоохранение Российской Федерации, 1997. -№ 3. -С.29–33.

2. Баевский P.M., Берсенева А. П. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний.- М.: Медицина, 1997. -256с.

3. Калашников A. A., Сауткин B. C., Косова Л. В. К вопросу о профилактике нервно-эмоционального напряжения у студентов во время экзаменов //Гигиена и санитария. — 1982. — № 5. — С.32–35.

4. Кадневский В. М. К вопросу о создании обучающих тестовых систем по учебным дисциплинам образовательного стандарта // Поиск новых форм взаимодействия вузов со школами. Развитие тестовых технологий в России. Тезисы докладов V Всероссийской научно-методической конференции. — М., 2003. -С. 163–164.

5. Марков В. В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. — М.: Academia, 2001. — С.57–59.

6. Педагогический энциклопедический словарь — М.: Науч. издательство «Большая Российская энциклопедия», 2002. — 527с.

7. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. — М.: Медгиз, 1960. — 207с.

Источник

Экзаменационный стресс у студентов это

Студенческая жизнь представляет собой общение с интересными людьми, различные мероприятий, знакомства, а также новая учебная деятельность, новый формат знаний, новый преподавательский состав. Для первокурсников это пора серьезных испытаний, их жизненная обстановка меняется и ко всему этому им необходимо адаптироваться. Новый формат обучения требует больше самостоятельности, ответственности и личной самоорганизации, и не все студенты готовы к решению задач и проблем. Особой трудностью для них является их первая сессия.

Сдача экзаменов – это всегда стрессовая ситуация, вызывающая волнение и тревогу [1]. Однако студенты первого курса справляются с этой ситуацией по-разному, одни проходят успешно, а для других экзамен становится настоящим испытанием, под влиянием стресса студенты могут потерять контроль над своим состоянием, не могут преодолеть свою тревожность и выдать хороший результат, при том, что даже усиленная подготовка к экзамену не может повлиять. На студента так же могут повлиять такие факторы как конфликт между студентом и преподавателями. несвоевременное выполнение заданий, неспособность правильно распределять свое время и конфликт между «Хочу и Надо». Также не стоит исключать и личностные аспекты, такие как близкого человека, конфликты с одногруппниками, смена обстановки, изменение финансового положения и др.

Во время экзамена студент испытывает, прежде всего, психологический стресс: информационный и эмоциональный. Информационный стресс связан с недостатком или переизбытком информации. В основе его лежат нарушения информационно-когнитивных процессов регуляции деятельности. В него часто попадают учащиеся, которые обучались в течение учебного семестра не систематически, пропускали занятия, не сдавали вовремя отчетность. Накануне экзамена они обнаруживают серьезный дефицит учебной информации, который пытаются в короткие сроки восполнить. Недостаток времени на освоение материала, заставляет когнитивные процессы работать в экстремальном режиме. Таким учащимся не хватает времени, чтобы проанализировать, систематизировать и запомнить информацию, поэтому на экзамен они приходят с хаосом в голове и не могут выдать нужный ответ. Их действия отличаются хаотичностью, они находятся в состоянии повышенной тревожностью, могут испытывать физиологический стресс из-за недосыпания, дефицита физической активности, нарушения режима жизни. Для них сессия часто затягивается из-за необходимости пересдавать экзамены, они не могут выработать продуктивные копинг-стратегии, и поэтому могут дойти до стадии истощения, с последующей невротизацией и возникновением соматических расстройств. [2]

Стресс во время сессии может проявляться в хроническом недосыпе, истощении нервной системы, что ведет за собой негативные последствия: разлад в работе органов и систем, обострение хронических заболеваний, нежелание учиться и общаться со сверстниками.

Проблеме стресса посвящено большое количество работ среди отечественных исследователей, таких как: Ф. Б. Березин, Ю. Л. Ханин, А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский, Ф. Е. Василюк, JI. А. Китаев-Смык, Н. И. Наенко, JI. П. Гримак, В. А. Бодров, Д. М. Аболин, В. А. Ганзен, В. Д. Небылицын, С. С. Чшмаритян, Д. Н. Исаев и др., а также зарубежные авторы Г. Селье, В.Э. Мильман, Р. Лазарус, Д. Гринберг и др. Современные исследователи обращают особое внимание на выявление аспектов и факторов устойчивости к психическому стрессу, ее проявлений в учебной деятельности, а также роли в адаптации у студентов 1-го курса.

Проблема возникновения стрессовых ситуаций в учебной деятельности и развитие стрессоустойчивости у студентов еще недостаточно изучена [3]. В настоящее время феномен стрессоустойчивости студентов в учебной деятельности, появление компонентов, негативно влияющих на качество жизни студента первого курса, а также его общей адаптации. Не смотря на свою актуальность, эта проблема требует к себе больше внимания, т.к. имеет довольно слабое практическое начало.

Вовремя своих исследований Г.Селье первый дал рассшифровку «стресса» как независимость процесса приспособления от характера раздражения или нагрузки. Воздействия могут быть самыми различными, но независимо от своих особенностей ведут к цепи однотипных изменений, обеспечивающих приспособление.

Р.Лазарус рассматривал стресс с точки зрения психологического, физиологического и поведенческого уровней. По мнению ученого, стресс с физиологической стороны представляет собой сопровождающуюся выраженными физиологическими сдвигами на воздействие различных внешних и внутренних стимулов физико-химической природы. При этом величина физиологического стресса зависит от интенсивности воздействующего агента. Отличительные особенности психологического стресса заключаются в том, что он вызывается психическими стимулами, которые оцениваются как угрожающие.

Ф.Б. Березин отмечает, что стрессоустойчивость является интегративным свойством личности, включающим в себя взаимодействие эмоционального, волевого, интеллектуального и мотивационного компонентов психической деятельности человека, которые обеспечивают оптимальное успешное достижение цели деятельности в сложной эмоциональной обстановке [4].

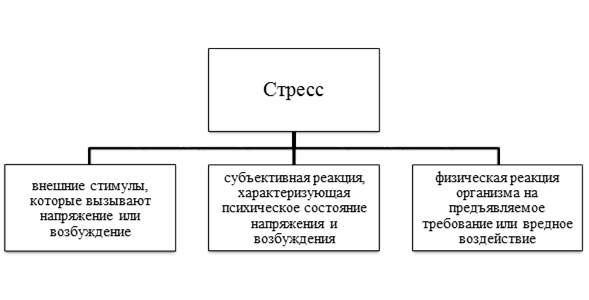

Обобщая различные взгляды на природу стресса в современной научной литературе, можно сказать, что термин «стресс» используется, по крайней мере, в трех значениях (рис.1). Во-первых, понятие стресс может определяться как любые внешние стимулы или события, которые вызывают у человека напряжение или возбуждение. В настоящее время в этом значении чаще употребляются термины «стрессор», «стресс-фактор». Во-вторых, стресс может относиться к субъективной реакции и в этом значении он отражает внутреннее психическое состояние напряжения и возбуждения. В-третьих, стресс может быть физической реакцией организма на предъявляемое требование или вредное воздействие [5].

Справляться со стрессом студентам помогает такое качество личности. как стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость – набор личностных качеств, обуславливающий способность человека контролировать воздействие внешних раздражителей и оставаться эмоционально спокойным в ситуации стресса.

Проблему стрессоустойчивости рассматривали такие научные деятели как С.В. Субботин, Б.Х. Варданян, А. О. Прохорова, А. А. Реан, Т. В. Середы, Ю. Е. Сосновикова, М. Тышковой, А. Ю. Маленовой, А. Н. Глушко, О. В. Лозгачевой, П.Б. Зильберман и др.

С.В. Субботин под термином «стрессоустойчивость» понимает такие частные его составляющие, как эмоциональная устойчивость, психологическая устойчивость к стрессу, стресс-резистентность, фрустрационная толерантность.

По мнению Б.Х.Варданяна, стрессоустойчивостью считается «свойство личности, обеспечивающее гармоническое отношение между всеми компонентами психической деятельности в эмоциогенной ситуации и, тем самым, содействующее успешному выполнению деятельности»

Так же свою трактовку термину «стрессоустойчивость» предлагает П.Б. Зильберман он пишет, что — это «…интегративное свойство личности, характеризующееся таким взаимодействием эмоциональных, волевых, интеллектуальных и мотивационных компонентов психической деятельности индивидуума, которое обеспечивает оптимальное успешное достижение цели деятельности в сложной эмотивной обстановке».

Из вышеописанных мнений можно сказать что стрессоустойчивость совокупность качеств, позволяющих организму спокойно переносить действие стрессоров без вредных всплесков эмоций, влияющих на деятельность и на окружающих, а также способных вызывать психические расстройства.

Согласно Андреевой Е.А. и Соловьевой С.А. в их статье об особенностях проявления стресса у студентов во время экзаменационной сессии(2016 год) [6], стрессоустойчивость проявляется как успешность социального воздействия индивида, характеризуется эмоциональной стабильностью, высоким уровнем саморегуляции, низким уровнем тревожности, высоким уровнем психологической готовности к стрессу.

Как уже говорилось выше, стресс – это довольно частое явление. Однако для студента есть такое понятие как «экзаменационный стресс». Экзаменационный стресс — это частная форма психического стресса, которая нередко обуславливает экзаменационный невроз и является несомненным психотравмирующим фактором.

По мнению Фатеевой Н.М. при экзаменационном стрессе наблюдается повышенная нервозность студентов, психическое напряжение. Также в ее статье «Адаптация студентов к экзаменационному стрессу» (2016год) [7], говорится, что часто экзамен становится психотравмирующим фактором, который учитывается в клинической психиатрии при определении характера психогении и может являться пусковым механизмом реактивной депрессии. Известно, что экзаменационный стресс оказывает негативное влияние на нервную, сердечно-сосудистую, иммунную системы студентов. Эмоциональное напряжение приводит к активации вегетативной нервной системы, а также к развитию процессов, сопровождающихся нарушением гомеостаза и лабильностью сердечно-сосудистой системы на эмоциональный стресс

Существует две причины экзаменационного стресса [8]. Первая причина — неуверенность в своих знаниях. Она может быть истинной и ложной. Истинная причина вызвана реальными пробелами в знаниях. Здесь ситуацию может спасти качественная подготовка к экзамену. Ложная же — боязнь неизвестного. Бороться с такой неизвестностью можно, поговорив с людьми, сдавшими этот экзамен, или же с преподавателем на предмет выяснения, какие темы будут затронуты, не будет ли каверзных вопросов. Вторая причина — переоценка значимости экзамена. На такое отношение студентов к экзаменам могут влиять родители или общество.

Согласно изученному нами материалу, при экзаменационном стрессе чаще всего наблюдаются такие симптомы как: нервные срывы, Пониженная успеваемость, головные боли от постоянного напряжения, постоянное ощущение усталости, потеря ориентации, бессонница, раздражительность, частое ощущение подавленности, постоянное ощущение перегруженности, повышенный или пониженный аппетит, апатия, депрессия, страх, тревога.

Для снятия стресса студенты начинают интенсивно курить, употреблять спиртное. В редких запущенных случаях подростки используют наркотические вещества, которые как им кажется снимают напряжение.

В статье «Сравнение уровня стрессоустойчивости студентов 1 и 3 курсов Вятского техникума экономики, статистики и информатики» Киселева А.Ю. и Фадеева Д.А. [9] мы изучили проведенное ими тестирование среди студентов 1 и 3 курсов, которое показало, что студенты 1 курса больше и сильнее подвержены учебному стрессу, а также менее стрессоустойчивы, так как учеба в ВУЗе значительно отличается от учебы в школе, а также влияет тот факт, что многие начали самостоятельную жизнь вдали от родителей. В ходе исследования выяснилось, что их больше волнуют: высокие цены на одежду и продукты и строгие преподаватели.

Есть множество видов методик, которые направлены на повышение стрессоустойчивости студентов. Так, например, копинг тест Лазаруса «Способы совладающего поведения», направлен на определение способов преодоления трудностей в различных сферах: трудности в работе, трудности в обучении, трудности в общении, трудности в любви и т.д. По этому тесту преодоление трудностей возможно с помощью 8 стилей поведения:

· Поиск социальной поддержки

· Планирование решения проблемы.

На основе небольшого опроса на тему «Приемы устранения стресса во время экзаменов» факультета психологии Башкирского государственного университета среди студентов 1-го курса, было выявлено, что больший процент опрошенных указали, что это сон и правильное питание, далее общение с друзьями, любимым человеком, близкими и перерывы в учебной деятельности (выходные дни). Самый низкий процент был установлен на сигаретах, алкоголе.

Существует множество методов борьбы со стрессом. Можно рассмотреть некоторые из них, к которым может прибегнуть любой современный студент.

1.При распределении времени держать ситуацию под контролем не менее важно, чем управлять стрессом. Чувство контроля ситуации, вероятно, самое важное и фундаментальное отношение, необходимое для того, чтобы преодолеть стресс.

2. Защищаясь от стресса, можно прибегнуть к воображению. Его используют для психической релаксации.

3. Непродолжительные прогулки на свежем воздухе.

4. Посещение культурных и культурно–развлекательных учреждений (театр, музей, выставка, кино и др.)

5. Общение с друзьями или другой приятной компанией.

6. Хорошим лекарством от стресса является смех. Он тренирует многие мышцы, снимает головную боль, понижает артериальное давление, нормализует дыхание и сон. При этом в кровь поступают так называемые антистрессовые гормоны. Во время стресса в организме также вырабатываются гормоны, только стрессовые: адреналин и кортизол.

7. Массаж. Можно прибегнуть также к самомассажу.

8. Занятия спортом (бег трусцой, плавание, спортивные игры и т. д.). Любые физические упражнения выводят гормоны стресса. 9. Существует ряд упражнений для борьбе со стрессом. К ним относятся 3 вида упражнений: релаксационные (ауторегуляционные дыхательные упражнения, мышечная релаксация, йога); концентрирующие упражнения. Их можно выполнять где и когда угодно в течение дня; противострессовые дыхательные упражнения.

Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что стресс в студенческой деятельности представляет собой повседневные перегрузки, связанные с особенностями процесса обучения в высшем учебном заведении и оказывающие непосредственные и независимые эффекты на самочувствие и психические или соматические функции.

Для первокурсников особый стресс представляет из себя именно экзаменационный. При этом каждый студент индивидуально справляется со стрессовой ситуацией, в зависимости от его личных психологических особенностей. Однако многие студенты используют одни и те же методы для повышения стрессоустойчивости.

Источник