- Эмоционально-экспрессивная окраска слов

- Эмоционально-экспрессивная окраска речи.

- Экспрессивность.

- Главное для писателя.

- Как правильно пишется слово «экспрессивно-эмоциональный»

- Делаем Карту слов лучше вместе

- Предложения со словом «экспрессивно-эмоциональный»

- Отправить комментарий

- Предложения со словом «экспрессивно-эмоциональный»

- Карта слов и выражений русского языка

- Экспрессивно эмоциональная окраска как пишется

Эмоционально-экспрессивная окраска слов

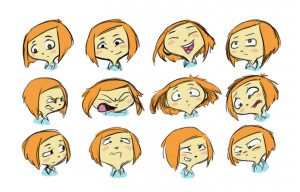

Сегодня мы вновь говорим о стилистике русского языка, и темой нашей беседы станет эмоционально-экспрессивная окраска речи. Не секрет, что стиль художественных произведений сильно отличается от прочих языковых стилей (разговорного, публицистического, официально-делового). Отличия его лежат в плоскости не только диапазона используемых лексем, но и категорий количества/качества эмоционально окрашенных слов. По количеству таких слов художественная речь близка речи разговорной, но знак равенства между сними ставить ни в коем случае нельзя: то, что допустимо в устном общении, не всегда применимо на страницах книги. Скажем так, автору дозволено многое, но далеко не все.

Поэтому для того, чтобы овладеть грамотной и искусной художественной речью, автор должен разбираться во многих тонкостях, к числу которых, бесспорно, относится и употребление эмоционально-оценочной лексики. О ней сегодня и поговорим.

Эмоционально-экспрессивная окраска речи.

Как известно, многие слова в русском языке не просто называют понятия, но и отражают отношение к ним говорящего. Например, восхищаясь красотой белого цветка, автор может назвать его белоснежным или лилейным. Заключенная в прилагательных положительная оценка отличается от стилистически нейтрального слова «белый». Это и делает их эмоционально окрашенными. Безусловно, возможен вариант и отрицательной оценки: белый – белобрысый. Писатель, употребляя в контексте то или иное слово, выражает свое отношение, свою оценку предмета, действия или признака.

По этой причине эмоциональную лексику часто называют оценочной или эмоционально-оценочной. Однако важно понимать, что сами по себе эмоциональные слова могут и не содержать оценки. Например, междометия ах, ох и прочие ничего не оценивают. И напротив – слова, где оценка является сутью их лексического значения, могут не относиться к эмоциональной лексике (хороший, дурной, радовать, ругать). Во втором случае оценка является не эмоциональной, а скорее интеллектуальной, логической.

Главной отличительной чертой эмоционально-оценочной лексики является все же факт наложения эмоциональной окраски на самостоятельное лексическое значение слова. Проще, такая лексика выражает отношение самого говорящего к называемому явлению.

Далее не лишним будет привести небольшую классификацию эмоциональной лексики:

- Однозначные слова с ярким оценочным значением. Заключенная в них оценка столь ярко и определенно выражена, что слово просто невозможно употребить в другом значении. К ним относятся так называемые слова-характеристики (хапуга, пустозвон, подкаблучник, разгильдяй и др.), а также слова, содержащие оценку действия, явления или признака (предначертание, надувательство, очаровательный, безответственный, допотопный, воодушевить, осрамить).

- Многозначные слова, обычно нейтральные в основном значении, но получившие яркую эмоциональную окраску при употреблении в качестве метафоры. Например, следующие контексты употребления глаголов: пилить мужа, проморгать автобус, напеть начальству и т.д. В этом случае слово, первоначально нейтральное, становится эмоционально-оценочным исключительно из-за соответствующего контекста.

- Слова с суффиксами субъективной оценки, передающие различные оттенки чувств. Они могут транслировать как положительную оценку – дружочек, травушка, аккуратненько, так и отрицательную – кулачище, детина, казенщина и т.п. Оценочный результат здесь обусловлен не столько первичным значением слова, а самим словообразованием: одному и тому же слову можно дать как позитивную, так и негативную оценку – стол, столик, столище.

Экспрессивность.

Часто в отношении эмоционально-оценочной лексики применяют понятие экспрессивная. Что же это значит?

Экспрессивность (от лат. еxpressio – выражение) – значит выразительность. На практике это чаще всего означает надстройку над номинальным значением слова особых стилистических оттенков, особой экспрессии. Например, вместо слова плохой можно употребить слова дурной, отрицательный, неверный. В таком случае обычное лексическое значение слова осложняется экспрессией. И как мы можем заметить, в художественной речи количество экспрессивных слов иногда превосходит долю слов нейтральных.

Следует помнить, что одно нейтральное слово может иметь сразу несколько экспрессивных синонимов, различных по степени эмоционального напряжения (несчастье – горе – бедствие – катастрофа). Бывает, что экспрессивная окраска уже изначально присуща некоторым словам: торжественным (незабвенный, глашатай, свершения), поэтическим (лазурный, воспевать, неумолчный), ироническим (благоверный, соблаговолить, донжуан), фамильярным (смазливый, мыкаться, шушукаться), неодобрительным (претенциозный, высокомерный), пренебрежительным (малевать, крохоборство), презрительным (наушничать, холуйство, подхалим), уничижительным (юбчонка, хлюпик, тарантас), вульгарным (хапуга, фартовый) и, конечно же, бранным (дурак, хам). Как видите, экспрессивно окрашенные слова можно условно разделить на слова, выражающие положительную оценку, и на слова с отрицательной оценкой. Подобное разделение просматривается и на примере синонимических рядов: бояться – трусить – опасаться; лицо – морда – лик и т.д.

Экспрессивная окраска постоянно наслаивается на эмоционально-оценочное значение слова, причем в одних случаях преобладает экспрессия, а в других – эмоциональная окраска. Поэтому на практике строго разграничить эмоциональную и экспрессивную лексику не представляется возможным.

На эмоционально-экспрессивную окраску слова, безусловно, влияет и его значение. Резко отрицательную оценку имеют такие слова, как фашизм, терроризм, коррупция, мафия. За словами законность, правопорядок, равенство закрепилась положительная окраска.

Известно, что метафоризация способствует развитию эмоционально-экспрессивных оттенков того или иного слова. В этом случае стилистически нейтральные слова, употребленные в качестве метафор, наделяются сильной экспрессией: гореть на работе, валиться от усталости, пылающий взор, летящая походка и т.д. Автор обязан помнить, что главным фактором определения экспрессивной окраски слова является контекст, в котором оно употреблено. Именно он привносит дополнительные оттенки чувств, а подчас способен полностью перевернуть его значение (например, торжественное сделать ироничным).

Главное для писателя.

Из всего вышеизложенного следует, что автор, работая над текстом, может изменять его эмоциональную окраску, воздействуя тем самым на эмоциональное состояние читателя. С этой целью он и использует эмоционально-оценочную лексику. Таким образом, если писатель хочет рассмешить или растрогать, вызвать воодушевление или, наоборот, сформировать отрицательно отношение к предмету, он волен в каждом случае выбирать отдельный набор языковых инструментов. При таком подходе можно заранее наметить несколько вариантов речи даже в рамках одного текста: например, риторически-торжественную, холодную официальную, интимно-ласковую, шутливую и т.д. В противовес им используется речь нейтральная, в основе которой лежат слова и выражения, лишенные сильной стилистической окраски.

Момент использования эмоционально-экспрессивной речи является одним из важнейших при формировании авторского стиля. Полагаю, что умение грамотно и своевременно пользоваться этими приемами во многом и отличает начинающих авторов, которые не чувствуют настроения и контекста, от профессионалов.

В продолжении темы читайте статью «Описания» на блоге «Литературная мастерская».

На этом все на сегодня. В этот раз мы разобрались с теоретической основой использования эмоционально окрашенной лексики, а вот практика применения – в одной из ближайших статей блога. Следите за обновлениями, оставляйте свои вопросы и комментарии. До скорых встреч!

Источник

Как правильно пишется слово «экспрессивно-эмоциональный»

Источник: Орфографический академический ресурс «Академос» Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (словарная база 2020)

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова уложение (существительное):

Предложения со словом «экспрессивно-эмоциональный»

- Экспрессивно-эмоциональный (или «панегирический») стиль отражал новое отношение к человеческой личности, особое внимание к слову как средству постижения и отражения мира.

Отправить комментарий

Предложения со словом «экспрессивно-эмоциональный»

Экспрессивно-эмоциональный (или «панегирический») стиль отражал новое отношение к человеческой личности, особое внимание к слову как средству постижения и отражения мира.

Яркий, своеобразный театральный мир возносится над обыденностью, противопоставляется ей и экспрессивно-эмоциональный, нежели чем обычная речь, сленг не только определённым образом окрашивает повседневный быт связанных с театром людей, но и существенно повышает эффективность их совместной театральной деятельности.

Карта слов и выражений русского языка

Онлайн-тезаурус с возможностью поиска ассоциаций, синонимов, контекстных связей и примеров предложений к словам и выражениям русского языка.

Справочная информация по склонению имён существительных и прилагательных, спряжению глаголов, а также морфемному строению слов.

Сайт оснащён мощной системой поиска с поддержкой русской морфологии.

Источник

Экспрессивно эмоциональная окраска как пишется

1. Пишутся слитно :

сложные прилагательные, образованные из сочетаний слов, по своему значению подчиненных одно другому или по способу согласования (железнодорожный ← железная дорога), или по способу управления (вагоноремонтный ← ремонт вагонов), или по способу примыкания (легкораненый ← легко ранить). Например:

горноспасательная станция (спасание в горах)

деревообделочный завод (обделка дерева)

естественноисторические условия (естественная история)

естественнонаучные взгляды (естественные науки)

левобережная низменность (левый берег)

машиностроительные предприятия (строительство машин)

машинописное бюро (письмо машинами)

мелкобуржуазная идеология (мелкая буржуазия)

народнохозяйственный план (народное хозяйство)

защитные насаждения (защита полей)

рельсопрокатный стан (прокат рельсов)

сельскохозяйственные культуры (сельское хозяйство)

сложноподчинённое предложение (сложное по способу подчинения)

среднесуточная добыча (средняя за сутки)

трудоспособное население (способное к труду)

Правило, распространяется на написание сложных прилагательных (не являющихся именами собственными), образованных от сочетания прилагательного с существительным, выступающего в роли географического названия: великолукский ← Великие Луки, вышневолоцкий ← Вышний Волочёк, карловарский ← Карловы Вары.

2. Пишутся слитно многие сложные прилагательные, употребляемые в качестве научно-технических терминов:

Некоторые из этих слов состоят из частей, которые отдельно не употребляются: конноспортивный (первая часть несамостоятельна), насекомоядные (обе части несамостоятельны), узкогрудый (вторая часть не является самостоятельным словом).

Ср. слитное написание слов, у которых первой основой выступают элементы верхне-, нижне-, древне-, средне-, ранне-, поздне-, обще-, например: верхнегортанный, нижнесаксонский, древнецерковнославянский, древневерхненемецкий, среднеазиатский, среднеуглеродистый, раннецветущий, позднеспелый, общенародный.

3. У многих сложных прилагательных терминологического характера в качестве первой части используются слова:

высоко- : высоковитаминный, высокооплачиваемый;

низко- : низколетящий, низкоперегнойный;

глубоко -: глубокорасположенный, глубокоуважаемый;

мелко- : мелкомасштабный, мелкозернистый;

легко- : легкоподвижный, легкорастворимый;

тяжело-: тяжелогружёный, тяжелораненый;

трудно-: труднодоступный, труднопроходимый;

широко-: широкодоступный, широкопредставительный;

узко-: узковедомственный, узкоспециальный;

много-: многоотраслевой, многослойный;

мало-: малозначащий, малопосещаемый;

сильно-: сильнодействующий, сильнощелочной;

слабо-: слабокислый, слаботорфянистый;

толсто-: толстоногий, толстостенный;

тонко-: тонкоголосый, тонкомолотый;

густо-: густомахровый, густонаселённый;

крупно-: крупноблочный, крупнопанельный;

круто-: крутоизогнутый, крутоповёрнутый;

остро-: острогнойный, остродефицитный;

плоско-: плоскопараллельный, плоскочашевидный;

чисто-: чистосеребряный, чистошерстяной;

выше-: вышесредний, вышеуказанный;

ниже-: нижеперечисленный, нижеподписавшийся.

В тех случаях, когда каждая часть сложного слова может употребляться самостоятельно, слитное написание сложного прилагательного объясняется тем, что первая часть ( высоко-, широко-, много-, сильно-, ниже- и т. п.) не выступает в роли самостоятельного члена предложения, поэтому перестановка частей сложного слова невозможна без изменения его терминологического характера: высокоорганизованный, глубокоуважаемый, нижеподписавшиеся и т. п.

4. При наличии пояснительных слов обычно образуется свободное словосочетание (наречие и прилагательное или причастие), а не терминологическое сложное слово. Ср.: густонаселённые районы — густо населённые беженцами трущобы; малоисследованные проблемы — мало исследованные наукой области медицины. Случаи слитного написания типа экономически слаборазвитые страны, несмотря на наличие пояснительных слов, являются единичными.

Играет роль также порядок слов: сложное прилагательное, как правило, предшествует второму существительному, а словосочетание обычно следует за ним; ср.: скоропортящиеся продукты — продукты, скоро портящиеся в летнее время.

Запомните : в сложных словах ставится одно ударение (иногда с побочным ударением на первой основе): малоприспосо́бленный, а в словосочетаниях два самостоятельных ударения: ма́ло приспосо́бленный к засухам.

5. Пишутся слитно сложные прилагательные с первой частью четверть: четвертьфинальные игры, четвертькровные животные.

6. Пишутся через дефис:

1) сложные прилагательные, образованные от сложных существительных с дефисным написанием: анархо-синдикалистский, северо-восточный, юго-юго-западный, норд-остовый, лейб-гвардейский, иваново-вознесенский, нью-йоркский.

Примечание. При наличии приставки такие прилагательные пишутся слитно: антисоциалдемократический, приамударьинский.

7. Пишутся через дефис сложные прилагательные, образованные от сочетания имени и фамилии, имени и отчества или двух фамилий, например: вальтер-скоттовские романы, жюль-верновская фантастика, робин-гудовские приключения, джек-лондоновские произведения, лев-толстовский стиль, ерофей-павловичская платформа (от названия станции Ерофей Павлович ) , бойль-мариоттовский закон, ильфо-петровская сатира, Иван-Иванычев пиджак, Анна-Михайловнина кофта.

Примечания: 1. В отдельных случаях встречается слитное написание таких прилагательных: козьмакрючковская удаль, тарасобульбовская сила и др.

2. Прилагательное, образованное от иноязычной фамилии, перед которой стоит служебное слово, пишется слитно: дебройлевская гипотеза (ср. де Бройль ) .

3. Прилагательные, образованные от восточных составных собственных имен лиц (китайских, корейских, вьетнамских и др.), пишутся слитно: чанкайшистская клика (ср. Чан Кайши ) , хошиминовское правительство (ср. Хо Ши Мин ) .

8. Пишутся через дефис сложные прилагательные, образованные из двух и более основ, обозначающих равноправные понятия; между частями таких прилагательных в их начальной форме можно вставить сочинительный союз и или но:

торгово-промышленный капитал (ср. торговый, и промышленный )

беспроцентно-выигрышный заём (ср. беспроцентный, но выигрышный )

плодово-овощной совхоз (но: плодоовощной ← плодоовощи )

сдельно-премиальная оплата труда

Примечание. Первой частью сложных прилагательных этого типа может быть как основа существительного, так и основа прилагательного. Ср.: ликёро-водочные изделия (т. е. из ликера и водки) — ликёро-водочная промышленность (т. е. ликёрная и водочная); приёмосдаточный пункт (т. е. прием и сдача) — приёмо-переводные экзамены (т. е. приемные и переводные).

9. Пишутся через дефис многие сложные прилагательные, части которых указывают на неоднородные признаки:

Военно-медицинская академия (ср. Военная медицинская академия )

добровольно-спортивные общества (ср. добровольные спортивные общества )

народно-освободительное движение (ср. народное освободительное движение )

официально-деловой стиль (ср. официальный деловой стиль )

проектно-конструкторские расчёты (ср. проектные конструкторские расчёты )

сравнительно-исторический метод (ср. сравнительный исторический метод )

счётно-решающие устройства (ср. счётные решающие устройства )

феодально-крепостнический строй (ср. феодальный крепостнический строй )

электронно-оптический усилитель (ср. электронный оптический усилитель ) и др.

В прилагательных этого типа в качестве первой части нередко используются основы:

военно- : военно-революционный, военно-хирургический, военно-юридический и т. п. (слова военнообязанный, военнопленный, военнослужащий принадлежат к другому типу словообразования);

массово- : массово-политический, массово-поточный, массово-физкультурный;

— народно- : народно-государственный, народно-демократический, народно-революционный (прилагательные народнохозяйственный образовано от подчинительного сочетания народное хозяйство, а народнопоэтический — от сочетания народная поэзия ) ;

научно- : научно-исследовательский, научно-популярный, научно-практический, научно-просветительный, научно-технический;

учебно- : учебно-вспомогательный, учебно-консультационный, учебно-методический, учебно-показательный, учебно-производственный.

Примечание. Некоторые сложные прилагательные, части которых указывают на неоднородные признаки, пишутся слитно: новогреческий язык, раннерабовладельческий строй, сероукраинская порода, старорусские обряды и др.

10. Пишутся через дефис сложные прилагательные, обозначающие качество с дополнительным оттенком: горько-солёная вода (т. е. соленая с горьким привкусом), раскатисто-громкий голос (т. е. громкий, переходящий в раскаты), мирно-непротивленческая политика, ушибленно-рваная рана.

Примечание. Особенно часто прилагательные этого типа встречаются в языке художественной литературы:

Источник