Что такое экспрессия, формы ее проявления

«Какая экспрессия!» — восхищенно выдохнет ценитель искусства, глядя на картину художника. «Очень экспрессивная девушка!» — скажет человек о своей собеседнице, эмоционально рассказывающей о взволновавшем ее событии. Что же такое экспрессия? Это понятие встречается в искусстве и в медицине, в биологии и в психологии. Мы употребляем его, когда говорим о чем-то ярком, динамичном и очень эмоциональном.

Экспрессия и эмоции

Понятие «экспрессия» происходит от латинского слова «выражение» — expression. Не стоит путать с espresso – способом приготовления крепкого кофе. В психологии под экспрессией понимается процесс демонстрации эмоций, трансляция их окружающим, то есть эмоциональная выразительность.

Эмоции отражают отношение человека к окружающему миру и к самому себе. Их центры находятся в древней подкорковой зоне головного мозга, что объясняет связь наших эмоциональных состояний с различными физиологическими функциями организма. Когда человек переживает сильные чувства, происходят изменения в сердечно-сосудистой системе, пищеварительной, гормональной и т. д.

Эти изменения могут быть визуально заметны, они показывают, какие чувства и настроения испытывает человек. Например, мы замечаем бледность кожи испуганного человека или покрасневшие от смущения щеки, дрожащие от волнения пальцы рук или выступивший на лбу пот, не говоря уже об улыбке, смехе и слезах. Все это экспрессивные реакции, выражающие эмоциональное состояние.

Кстати, они характерны не только для человека, но и для высших животных, что свидетельствует о древности выразительных движений:

- вздыбленная шерсть, подергивание хвоста у кошек;

- очаровательная улыбка или оскал собак и т. д.

Но экспрессия человека только этими, во многом рефлекторными реакциями не ограничивается.

Формы экспрессии

Эмоции и формы их выражения играют важную роль в общении, без них невозможно взаимопонимание людей. Недаром же замкнутый, скрывающий свои чувства человек вызывает недоверие и подозрительность.

Процесс обмена эмоциями — необходимая часть жизни сообщества. Невозможность поделиться своими чувствами с близкими людьми вызывает у человека ощущение одиночества и потерянности. Но и мы сами нуждаемся в своеобразной эмоциональной подпитке, в восприятии эмоций других людей, в том коктейле чувств, настроений, переживаний, без которого невозможна полноценная жизнь. Поэтому за десятки тысячелетий эволюции люди выработали множество средств и форм демонстрации своих эмоций. Они так и называются — экспрессивные средства.

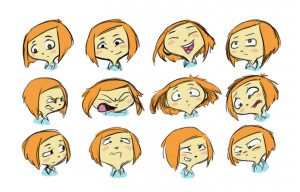

Мимика

Выражение лица – это первое, что мы замечаем, встречаясь с человеком. Особенно привлекают внимание глаза. Экспериментально было установлено, что даже рассматривая портрет человека на картине, зритель постоянно обращается взглядом к его глазам.

С помощью выражения глаз – изменения их формы, размера зрачка, движений, свечения радужки – человек может передавать самые разные чувства. Так, Л. Н. Толстой в своих произведениях описал 85 разных выражений глаз. Взгляд может быть огненный, пылающий и холодный, ледяной, в нем может сверкать ненависть и отвага или застыть презрение, он способен светиться любовью или потухнуть от горя.

Экспрессия человеческих глаз имеет потрясающую силу, недаром же зрительный контакт считается самым мощным средством эмоционального воздействия. Поэтому прямой взгляд в глаза в древности считался угрозой, да и сейчас нередко расценивается как демонстрация человеком своего превосходства. А стремящийся что-то скрыть человек старается не смотреть собеседнику в глаза, трус и неуверенный в себе индивид тоже отводит взгляд.

Второе по значимости место среди мимических средств занимает улыбка. И если мы снова обратимся к творчеству Л. Н. Толстого, то в его произведениях сможем найти описание 97 оттенков улыбки. Это экспрессивное движение настолько важно в общении, что существуют специальные тренинги, где людей учат правильно улыбаться.

Всего на лице человека находится 57 мимических мышц, движения которых могут выражать неисчислимое количество разнообразных чувств и настроений. Кстати, в улыбке могут быть задействованы 53 мышцы из этих 57. Поэтому научиться красивой, искренней улыбке совсем непросто. Для того чтобы с ее помощью передать радость от общения с собеседником, нужно эту радость действительно испытывать.

Пантомимика

Пантомимика включает всю совокупность телодвижений, жестов и поз, которые участвуют в выражении эмоций. Характер движений человека вообще рефлекторно меняется в зависимости от его настроения. Жестикуляция, положение тела в пространстве, походка выдают наши чувства, даже если мы того не желаем.

- Грустный, подавленный человек идет шаркающей походкой, опустив плечи и голову, он практически не жестикулирует, словно у него нет сил на это.

- Для счастливого и бодрого человека характерна уверенная, пружинистая походка и широкий шаг. Он идет, словно танцует, и жестикуляция у него свободная и широкая, кажется, он готов обнять весь мир.

- Резкие, рубящие жесты, напряженные, плохо скоординированные движения выдадут разозленного человека.

Наиболее заметна в общении экспрессия рук, их движения дополняют или опровергают то, что говорит человек, но они всегда очень информативны. Округлые, плавные движения руками бывают у спокойного человека в доброжелательном настроении. Прося о помощи, мы протягиваем руки открытыми ладонями к собеседнику, защищаясь, скрещиваем руки на груди, а злясь, сжимаем кулаки.

О пантомимике как форме экспрессивных движений можно говорить очень долго, недаром же языку телодвижений посвящены целые книги.

Вербальная (речевая) экспрессия

Не только движения, но и речь человека буквально пропитана эмоциями. В любом языке существует множество слов для передачи чувств и настроений, причем это разные части речи – существительные, глаголы, прилагательные, наречия и т. д.

- гнев – сердитый – гневаться;

- радость – радоваться – радостный – радостно;

- возлюбленный – любовь – любить;

- презирать – презренный – презрение и т. д.

А если к словам добавить традиционные в русском языке приставки и суффиксы, то становится ясно, что с помощью только вербальных средств можно выразить разнообразные оттенки и нюансы эмоциональных состояний. Это успешно используют талантливые писатели, заставляя читателей переживать и радоваться, смеяться и плакать, возмущаться или скучать.

Настроения и чувства можно передать и с помощью слов, не относящихся к эмоциональной лексике. В русском языке для этого нужно только использовать соответствующие суффиксы и приставки. Например:

- рука – рученька – ручонка – ручища;

- тихо – тихонько – тихонечко;

- кот – котик – котище – котяра;

- большой – большенький – большущий – большученный и т. д.

А можно так построить фразу, что экспрессия в ней будет выражена с помощью сочетания слов. Например: «Эх, какой же грандиозный писатель» или «Это не человек, а ураган какой-то!»

Экспрессия речи проявляется в усилении ее эмоциональности, и лексика – это лишь одно из средств. Не менее важную роль играют экстра- и паралингвистика. Паралингвистика – это интонационные особенности нашего голоса, его тембр и громкость. С помощью интонации мы можем передавать разнообразные чувства и настроения, и нередко ее экспрессия значит даже больше, чем содержание самого речевого высказывания. Думаю, вы не раз сталкивались с ситуацией, когда собеседник уверяет, что у него все в порядке, но, судя по его голосу, это далеко не так.

Одной только интонации без слов достаточно для выражения эмоций, поэтому мы можем понять чувства иностранца. Экспрессивность интонации используется в музыке, которая, по сути, ее копирует.

Громкость и тембр речи тоже связаны с эмоциями:

- слишком громкий голос свидетельствует о повышенном эмоциональном возбуждении;

- тихий – о низком эмоциональном тонусе;

- дрожащий – о страхе или неуверенности;

- визгливый – о раздражении и злости;

- мягкий, бархатный о положительном настрое на собеседника;

- хриплый – смесь возбуждения и тревоги.

Экстралингвистика – это паузы и различные звуки, которые сопровождают речь. Главная функция экстралингвистики – экспрессивная, она передает эмоции в чистом виде, и к ней относятся различные многозначные паузы, ахи, охи, вздохи, плач, смех и т. д.

Экспрессия в искусстве

Искусство – это одна из форм общения людей, передающая в первую очередь эмоциональную информацию. Есть такая точка зрения, что искусство родилось из потребности людей в сильных эмоциях, точнее в тех, что им не хватает в реальности. И часто экспрессивная функция является основной для произведений искусства.

- Главным образом это относится к музыке, которая для передачи настроения использует интонации человеческой речи. И музыка способна не только передавать чувства, но и пробуждать их у человека, вызывать эмоциональный резонанс.

- Более сложными и неоднозначными экспрессивными средствами обладает изобразительное искусство. Оно воздействует на эмоциональную сферу человека с помощью цветовой гаммы, экспрессии мазков и динамики линий. Долгое время экспрессивной стороне живописи не придавалось серьезного значения, так как целью этого вида искусства считалось максимально реалистичное изображение мира. Изменили эту точку зрения на рубеже XIX-XX веков художники-импрессионисты, которые стали использовать изобразительные средства (главным образом цвет) для передачи нюансов настроения.

- Танец и балет используют экспрессию движений, которые не менее выразительны, чем звуки, слова и краски.

- В литературе главную роль играют выразительные способности слова.

- А вот театр может использовать всю палитру экспрессивных средств, доступных человеку.

Экспрессивность как качество личности

Способность человека с помощью вербальных и невербальных средств передавать свои эмоциональные состояния называют экспрессивностью. В той или иной степени это качество присуще всем людям. Но некоторые личности настолько ярко и бурно демонстрируют свои чувства, что о них говорят как об экспрессивных натурах.

Уровень экспрессивности зависит не только и не столько от ситуации или состояния человека, сколько от его индивидуально-психологических особенностей. Они являются устойчивыми, часто носят врожденный характер и связаны с темпераментом. К таким свойствам личности, определяющим ее повышенную экспрессивность, относятся следующие:

- возбудимость нервной системы; преобладание возбуждения над торможением, что свойственно холерикам;

- подвижность нервных процессов, что приводит к быстрой смене настроения;

- высокая скорость реакций – моментально все чувства отражаются на лице, в движениях и интонации;

- высокий уровень активности – энергичные и деятельные сангвиники, как правило, более экспрессивны, чем флегматики;

- чувствительность нервной системы, которая приводит к бурным эмоциональным реакциям даже на незначительные раздражители.

Экспрессивность человека зависит также еще от нескольких факторов. Например, от пола и возраста. Женщины обычно более экспрессивны, чем мужчины, так как у них подвижнее нервная система. Дети эмоциональнее, чем взрослые, они легко возбуждаются и не привыкли скрывать свои чувства. Поэтому их экспрессия намного заметнее.

Интересно, что уровень экспрессивности зависит и от национальной принадлежности человека. Это связано как с психологическим фактором (национальным характером), так и с культурным – традициями и обычаями. Так, более экспрессивные народы живут на юге. Думаю, все представляют, как бурно жестикулируют и выражают свои эмоции испанцы, португальцы, итальянцы, жители Латинской Америки и кавказские народы. А как экспрессивно поют и танцуют индусы! Эмоциональные по природе японцы сдержаны, так как этого требуют их культурные традиции. А вот жители Северной Европы, особенно Скандинавии и Прибалтики, экспрессивностью не отличаются.

Экспрессия не просто играет важную роль во взаимодействии людей, многие психологи считают ее ядром личности. Способность человека выражать свои эмоции и управлять процессом экспрессии сыграла важную роль в эволюции homo sapiens и в развитии цивилизации.

Источник

Эмоционально-экспрессивная окраска слов

Сегодня мы вновь говорим о стилистике русского языка, и темой нашей беседы станет эмоционально-экспрессивная окраска речи. Не секрет, что стиль художественных произведений сильно отличается от прочих языковых стилей (разговорного, публицистического, официально-делового). Отличия его лежат в плоскости не только диапазона используемых лексем, но и категорий количества/качества эмоционально окрашенных слов. По количеству таких слов художественная речь близка речи разговорной, но знак равенства между сними ставить ни в коем случае нельзя: то, что допустимо в устном общении, не всегда применимо на страницах книги. Скажем так, автору дозволено многое, но далеко не все.

Поэтому для того, чтобы овладеть грамотной и искусной художественной речью, автор должен разбираться во многих тонкостях, к числу которых, бесспорно, относится и употребление эмоционально-оценочной лексики. О ней сегодня и поговорим.

Эмоционально-экспрессивная окраска речи.

Как известно, многие слова в русском языке не просто называют понятия, но и отражают отношение к ним говорящего. Например, восхищаясь красотой белого цветка, автор может назвать его белоснежным или лилейным. Заключенная в прилагательных положительная оценка отличается от стилистически нейтрального слова «белый». Это и делает их эмоционально окрашенными. Безусловно, возможен вариант и отрицательной оценки: белый – белобрысый. Писатель, употребляя в контексте то или иное слово, выражает свое отношение, свою оценку предмета, действия или признака.

По этой причине эмоциональную лексику часто называют оценочной или эмоционально-оценочной. Однако важно понимать, что сами по себе эмоциональные слова могут и не содержать оценки. Например, междометия ах, ох и прочие ничего не оценивают. И напротив – слова, где оценка является сутью их лексического значения, могут не относиться к эмоциональной лексике (хороший, дурной, радовать, ругать). Во втором случае оценка является не эмоциональной, а скорее интеллектуальной, логической.

Главной отличительной чертой эмоционально-оценочной лексики является все же факт наложения эмоциональной окраски на самостоятельное лексическое значение слова. Проще, такая лексика выражает отношение самого говорящего к называемому явлению.

Далее не лишним будет привести небольшую классификацию эмоциональной лексики:

- Однозначные слова с ярким оценочным значением. Заключенная в них оценка столь ярко и определенно выражена, что слово просто невозможно употребить в другом значении. К ним относятся так называемые слова-характеристики (хапуга, пустозвон, подкаблучник, разгильдяй и др.), а также слова, содержащие оценку действия, явления или признака (предначертание, надувательство, очаровательный, безответственный, допотопный, воодушевить, осрамить).

- Многозначные слова, обычно нейтральные в основном значении, но получившие яркую эмоциональную окраску при употреблении в качестве метафоры. Например, следующие контексты употребления глаголов: пилить мужа, проморгать автобус, напеть начальству и т.д. В этом случае слово, первоначально нейтральное, становится эмоционально-оценочным исключительно из-за соответствующего контекста.

- Слова с суффиксами субъективной оценки, передающие различные оттенки чувств. Они могут транслировать как положительную оценку – дружочек, травушка, аккуратненько, так и отрицательную – кулачище, детина, казенщина и т.п. Оценочный результат здесь обусловлен не столько первичным значением слова, а самим словообразованием: одному и тому же слову можно дать как позитивную, так и негативную оценку – стол, столик, столище.

Экспрессивность.

Часто в отношении эмоционально-оценочной лексики применяют понятие экспрессивная. Что же это значит?

Экспрессивность (от лат. еxpressio – выражение) – значит выразительность. На практике это чаще всего означает надстройку над номинальным значением слова особых стилистических оттенков, особой экспрессии. Например, вместо слова плохой можно употребить слова дурной, отрицательный, неверный. В таком случае обычное лексическое значение слова осложняется экспрессией. И как мы можем заметить, в художественной речи количество экспрессивных слов иногда превосходит долю слов нейтральных.

Следует помнить, что одно нейтральное слово может иметь сразу несколько экспрессивных синонимов, различных по степени эмоционального напряжения (несчастье – горе – бедствие – катастрофа). Бывает, что экспрессивная окраска уже изначально присуща некоторым словам: торжественным (незабвенный, глашатай, свершения), поэтическим (лазурный, воспевать, неумолчный), ироническим (благоверный, соблаговолить, донжуан), фамильярным (смазливый, мыкаться, шушукаться), неодобрительным (претенциозный, высокомерный), пренебрежительным (малевать, крохоборство), презрительным (наушничать, холуйство, подхалим), уничижительным (юбчонка, хлюпик, тарантас), вульгарным (хапуга, фартовый) и, конечно же, бранным (дурак, хам). Как видите, экспрессивно окрашенные слова можно условно разделить на слова, выражающие положительную оценку, и на слова с отрицательной оценкой. Подобное разделение просматривается и на примере синонимических рядов: бояться – трусить – опасаться; лицо – морда – лик и т.д.

Экспрессивная окраска постоянно наслаивается на эмоционально-оценочное значение слова, причем в одних случаях преобладает экспрессия, а в других – эмоциональная окраска. Поэтому на практике строго разграничить эмоциональную и экспрессивную лексику не представляется возможным.

На эмоционально-экспрессивную окраску слова, безусловно, влияет и его значение. Резко отрицательную оценку имеют такие слова, как фашизм, терроризм, коррупция, мафия. За словами законность, правопорядок, равенство закрепилась положительная окраска.

Известно, что метафоризация способствует развитию эмоционально-экспрессивных оттенков того или иного слова. В этом случае стилистически нейтральные слова, употребленные в качестве метафор, наделяются сильной экспрессией: гореть на работе, валиться от усталости, пылающий взор, летящая походка и т.д. Автор обязан помнить, что главным фактором определения экспрессивной окраски слова является контекст, в котором оно употреблено. Именно он привносит дополнительные оттенки чувств, а подчас способен полностью перевернуть его значение (например, торжественное сделать ироничным).

Главное для писателя.

Из всего вышеизложенного следует, что автор, работая над текстом, может изменять его эмоциональную окраску, воздействуя тем самым на эмоциональное состояние читателя. С этой целью он и использует эмоционально-оценочную лексику. Таким образом, если писатель хочет рассмешить или растрогать, вызвать воодушевление или, наоборот, сформировать отрицательно отношение к предмету, он волен в каждом случае выбирать отдельный набор языковых инструментов. При таком подходе можно заранее наметить несколько вариантов речи даже в рамках одного текста: например, риторически-торжественную, холодную официальную, интимно-ласковую, шутливую и т.д. В противовес им используется речь нейтральная, в основе которой лежат слова и выражения, лишенные сильной стилистической окраски.

Момент использования эмоционально-экспрессивной речи является одним из важнейших при формировании авторского стиля. Полагаю, что умение грамотно и своевременно пользоваться этими приемами во многом и отличает начинающих авторов, которые не чувствуют настроения и контекста, от профессионалов.

В продолжении темы читайте статью «Описания» на блоге «Литературная мастерская».

На этом все на сегодня. В этот раз мы разобрались с теоретической основой использования эмоционально окрашенной лексики, а вот практика применения – в одной из ближайших статей блога. Следите за обновлениями, оставляйте свои вопросы и комментарии. До скорых встреч!

Источник