- Эксперимент «Крошка Альберт» Дж.Уотсона

- Суть эксперимента «Маленький Альберт»

- Предпосылки к проведению исследования

- Условия проведения эксперимента

- Ход эксперимента

- Первая фаза

- Вторая фаза

- Результаты эксперимента

- Дальнейшая судьба маленького Альберта

- Критика

- Мое мнение об эксперименте «Крошка Альберт»

- Выводы

- ЭМОЦИИ МАЛЕНЬКОГО МАЛЬЧИКА ПО ИМЕНИ АЛЬБЕРТ

- Читайте также

- Альберт Бандура (1925-)

- АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН

- Эксперимент «Маленький Альберт»

- 1. Сэм: неврологический кризис у маленького мальчика

- Глава 2 Синдром Маленького Цыпленка

- Два мальчика

- Альберт Эйнштейн и другие

- Как понять своего маленького интроверта

- Два маленьких мальчика: история маленького Альберта и маленького Питера

- Фрейд и анализ фобии маленького мальчика: история маленького Ганса

- Альберт Гор: его борьба

Эксперимент «Крошка Альберт» Дж.Уотсона

Эксперимент «Маленький Альберт» был проведен в 1919 году психологом бихевиорального направления Джоном Уотсоном. Он пытался продемонстрировать возможность запрограммировать человека на то или иное поведение и реакции на какой-либо стимул. В конечном итоге, Уотсон подтвердил бихевиористическую гипотезу о том, что поведение человека определяется психическими реакциями на стимулы.

Суть эксперимента «Маленький Альберт»

Если говорить кратко, то суть эксперимента «Маленький Альберт» заключается в искусственной выработке страха. Опыт проводил Джон Уотсон, который в то время занимался изучением природы возникновения фобий и страхов. Его главная задача была – выяснить, возможно ли искусственно сформировать у человека страх к предметам, которые ранее не вызывали у него негативных эмоций.

Предпосылки к проведению исследования

Одна из главных идей бихевиоральной психологии заключается в том, что поведение любого человека складывается исключительно из стимулов, влияющих на нервную систему, и реакций на них. На основании этого тезиса была сформирована мысль о том, что с помощью различных стимулов можно вызвать у человека необходимую реакцию на любой предмет. Это и решил проверить Д.Уотсон.

Условия проведения эксперимента

В качестве испытуемого был взят маленький мальчик Альберт 9 месяцев от роду. По одним данным, он был сиротой и воспитывался в детском доме для детей-инвалидов, по другой – в этом месте работала его мама, позволившая психологу Уотсону взять малыша для исследований.

Ход эксперимента

Эксперимент, задуманный Дж. Уотсоном, проходил в два этапа.

Первая фаза

На первой стадии эксперимента маленькому Альберту предъявили нейтральный стимул – ручную белую крысу. В течение нескольких дней он привыкал к ней, гладил, трогал. Она не вызывала у него никаких негативных реакций. Также ему предлагали познакомиться с другими предметами, внешне чем-то напоминающими уже известную ему крысу: белую искусственную бороду, белого кролика, моток мягкой пряжи и кусок ваты. Через 2 месяца, когда ученый убедился в том, что у малыша сформировалась нейтрально-положительная реакция на все предметы, он перешел ко второму этапу эксперимента.

Вторая фаза

На второй стадии за спиной крошки Альберта поставили огромную металлическую пластину так, чтобы ему не было ее видно. По пластине с силой ударяли молотком каждый раз, когда малыш прикасался к крысе. Естественно, малыш пугался и плакал. Через время он стал плакать, как только видел крысу: ему было страшно, несмотря на то, что до этого он проводил долгое время, вполне дружелюбно играя с ней. Так, часть цели Уотсона была достигнута: сформирован условный рефлекс на избранный предмет.

По прошествии пяти дней малыш Альберт снова подвергся опыту уже знакомого психолога. Ученый решил выяснить, сохранился ли страх через такое время и перенесся ли он на другие, похожие предметы. Так, Уотсон заключил, что белую ручную крысу ребенок по-прежнему боялся, а также испытывал страх по отношению к пряже, вате, кролику и искусственной белой бороде.

Результаты эксперимента

В результате своего эксперимента Дж. Уотсон показал, что сформировать желаемую реакцию на тот или иной предмет вполне реально. Также он сделал вывод о том, что страх при этом генерализируется, то есть распространяется не только на крысу, но и на похожие на нее предметы.

Дальнейшая судьба маленького Альберта

История маленького Альберта была не очень продолжительной: в возрасте 6 лет он погиб от гидроцефалии. Согласно информационным источникам, до конца своей маленькой жизни он продолжал испытывать страх по отношению к крысам и похожим на нее предметам.

Критика

Несмотря на то, что эксперимент с крошкой Альбертом рассматривается в учебниках по психологии как пример искусственного формирования страха, психологи из других направлений критикуют Уотсона за проведенный опыт. Для этого есть, как минимум, две причины:

- Неэтичность. В наше время такой эксперимент никто не смог бы повторить. Запрещены опыты с людьми любого возраста. А этот эксперимент еще и имел для малыша серьезные последствия: фобия оставалась с ним до конца жизни, хоть и короткой.

- Эксперимент был проведен без соблюдения плана и каких-либо правил. При построении выводов Дж.Уотсон больше опирался на собственные умозаключения, а не на науку. Кроме того, не отслеживалась дальнейшая судьба ребенка и его поведение в связи с проведенным экспериментом. Также есть информация о том, что психолог не давал крохе возможность компенсировать свой страх, например, вынимал палец у него изо рта, когда кроха пытался успокоить себя сосанием.

Кроме того, позже выяснилось, что Альберт не был здоровым малышом, как заявлял бихевиорист. Он был болен гидроцефалией, что также могло повлиять на ход и результаты эксперимента. Этот факт делает опыт Уотсона еще более неэтичным и бесчеловечным.

Мое мнение об эксперименте «Крошка Альберт»

Опыт Дж.Уотсона продемонстрировал возможность программирования желаемого поведения и реакций, но по своей сути он достаточно жестокий. Маленький ребенок долгое время жил в стрессе. Не понимая, что с ним происходит. Получил пожизненную психологическую травму. Неизвестно, каким бы он стал взрослым. Скорее всего, на фоне полученных психотравм Альберт имел бы разные проблемы, например, зависимость или другие фобии, мешающие полноценно жить. Все могло бы быть иначе, если бы после эксперимента ученые провели бы обратную деятельность по восстановлению нормальной реакции на все белое и пушистое.

Выводы

Эксперимент с маленьким Альбертом показал, что поведение человека можно запрограммировать так, как это нужно экспериментатору. Особенно, если испытуемым является крошечный малыш, который никак не может проанализировать ситуацию и противостоять происходящему. Этот эксперимент неэтичен, на сегодняшний день его не разрешили бы провести ни в одном университете, так как любые опыты над людьми давно запрещены.

Источник

ЭМОЦИИ МАЛЕНЬКОГО МАЛЬЧИКА ПО ИМЕНИ АЛЬБЕРТ

ЭМОЦИИ МАЛЕНЬКОГО МАЛЬЧИКА ПО ИМЕНИ АЛЬБЕРТ

Базовые материалы:

Watson, J. В. & Rayner, R. (1920). Conditioned emotional responses. Journal of Experimental Psychology, 3,1-14.

Приходилось ли вам задумываться о том, откуда появляются ваши эмоциональные реакции? Если да, то вы не одиноки в этом. На протяжении всей истории психологии источники эмоций вызывали большой интерес у ученых. Некоторые свидетельства этого представлены в данной книге; мы рассмотрим четыре исследования, которые непосредственно связаны с эмоциональными реакциями (глава 5, Harlow, 1958; глава 6, Ekman and Friesen, 1971; глава 8, Seligman and Meier, 1967; глава 9, Wolpe, 1961). Предлагаемое в этой главе исследование Уотсона и Рейнера, продемонстрировавшее формирование условной эмоциональной реакции, произвело необычайно сильный эффект более 70 лет назад и продолжает оказывать значительное влияние и в наше время. Вам трудно было бы найти учебник по общей психологии или работу, посвященную теориям научения, в которой бы отсутствовало описание полученных ими результатов.

Историческое значение этого исследования заключается не только в полученных данных, но и в новизне психологической «территории», на которую вступили авторы. Если бы мы могли перенестись в прошлое, к началу XX столетия, и увидеть состояние психологии того времени, то мы обнаружили бы, что она почти полностью находилась под влиянием работ Фрейда (о Фрейде см. в главе 8). Психоаналитическая теория Фрейда трактует человеческое поведение, основываясь на идее о том, что мы мотивированы неосознанными инстинктами и подавленными конфликтами, берущими начало в раннем детстве. По теории Фрейда, если говорить проще, поведение и особенно эмоции генерируются ин-тсрнально посредством биологических и инстинктивных процессов.

В 1920-х годах стало формироваться новое направление в психологии, известное как бихевиоризм, появление и распространение которого стало возможным благодаря работам Павлова и Уотсона. Точка зрения бихевиористов была радикально противоположной психоаналитическим взглядам; согласно утверждениям сторонников этого направления, поведение детерминируется не какими-то внутренними силами, но внешними причинами, а именно различными стимулами, воздействующими на организм из окружающей среды. Другими словами, мы научаемся Реагировать эмоциональными состояниями. Уотсон был убежден, что любое человеческое поведение является продуктом научения и обусловливания, и провозгласил в своем знаменитом заявлении 1913 года:

«Дайте мне дюжину нормальных здоровых младенцев и возможность организовать для них особый мир и необходимые условия воспитания, и я могу гарантировать, что взяв любого, случайно выбранного из них, я выращу любого, какого хотите, специалиста: доктора, юриста, художника, торговца и даже нищего и вора» (Watson, 1913).

Это был для того времени крайне революционный взгляд. Большинство психологов, как и общественное мнение в целом, не были готовы принять новые идеи такого рода. Особенно это касалось эмоциональных реакций, которые, как считалось, каким-то образом генерируются изнутри. Таким образом, Уотсон задался целью продемонстрировать, что эмоции могут быть экспериментально обусловлены.

Уотсон рассуждал следующим образом: если стимул, который автоматически продуцирует у вас определенную эмоциональную реакцию (например, страх), регулярно воспринимается одновременно с чем-то другим, например крысой, то крыса будет ассоциироваться в вашем мозге с состоянием страха. Другими словами, в результате вы будете «обусловлены» бояться крыс. Он утверждал, что у нас нет врожденной боязни крыс и что подобные страхи являются результатом научения посредством обусловливания. Эти идеи послужили теоретической основой для его самого знаменитого эксперимента с «маленьким Альбертом Б.».

Метод и результаты

Эксперимент проводился с 11-месячным мальчиком Альбертом Б., взятым для исследования из больницы, где, будучи сиротой, он воспитывался с самого рождения. Мальчик оценивался (и исследователями, и персоналом) как физически и эмоционально совершенно здоровый ребенок. С тем чтобы выяснить, вызывают ли у Альберта страх какие-либо стимулы, ему показывали белую крысу, кролика, обезьяну собаку, различные маски с волосами и без волос, белую вату. Реакции Альберта на стимулы наблюдались и фиксировались с особой тщательностью. Ребенок проявлял интерес к различным животным и другим объектам, тянулся за ними, иногда дотрагивался до них, но никогда не проявлял ни малейшего страха. Поскольку ни один из этих объектов не вызывал страха, они были обозначены как нейтральные стимулы.

На следующей фазе эксперимента предполагалось определить, можно ли продуцировать у Альберта реакцию страха посредством громкого шума. Все люди, и особенно дети, обнаруживают реакцию страха на неожиданные громкие звуки. Так как для такой реакции не требуется никакого научения, громкий звук обозначают как безусловный стимул. В данном эксперименте ударяли молотком по стальному брусу, находящемуся сзади от ребенка. В ответ на этот звук ребенок вздрагивал, пугался и начинал громко плакать.

Итак, ситуация была подготовлена для проверки идеи о том, что эмоция страха у Альберта может быть обусловлена. На самом деле проверка обусловливания не проводилась, пока ребенку не исполнилось 11 месяцев. У исследователей были колебания по поводу того, этично ли у ребенка экспериментально формировать реакцию страха. Но они приняли решение продолжать эксперимент, основываясь на рассуждении, которое в дальнейшем оценивалось как сомнительное в этическом плаце, (Этот вопрос в связи с общими моральными проблемами данного исследования будет обсуждаться далее в настоящей главе.)

Когда эксперимент начался, исследователи показали Альберту белую крысу и одновременно воздействовали громким звуком. Вначале Альберт заинтересовался крысой и потянулся к ней, чтобы потрогать ее. Раздавшийся в это время громкий звук заставил Альберта вздрогнуть и вызвал у него испуг. Эту процедуру повторили три раза. Неделю спустя все повторилось снова. После того как описанная процедура была повторена в общей сложности семь раз, крысу показали Альберту без всякого шума. Как вы, вероятно, уже догадались, теперь при виде крысы Альберт стал проявлять сильнейший страх. Он громко плакал, отворачивался, переворачивался на другой бок, чтобы не видеть крысу, и наконец стал уползать прочь так быстро, что исследователям пришлось броситься к нему, чтобы схватить, прежде чем ребенок доползет до края стола! Была сформирована условная реакция страха на объект, который педелей раньше не вызывал никаких опасений. Затем исследователи решили установить, будет ли этот «обусловленный» страх переноситься на другие объекты. На психологическом языке подобный перенос обозначается термином генерализация. Если Альберт будет проявлять страх по отношению к похожим объектам, то усвоенное поведение будет считаться генерализованным. Через неделю было проверено тестирование и установлено, что Альберт испытывает страх перед крысами. Затем, чтобы проверить генерализацию, Альберту показали объект, похожий на крысу (белого кролика). По словам авторов эксперимента:

«Моментально начались негативные реакции. Он отстранился от животного, насколько это было возможно, захныкал, брызнули слезы. Когда кролика приблизили к мальчику вплотную, ребенок спрятал свое лицо в матрасик, потом поднялся на четвереньки и стал уползать прочь с громким плачем» (с. 6). Напомним, Альберт не боялся кролика до того, как произошло обусловливание, и у него не формировалась специально реакция страха именно по отношению к кролику.

В течение этого дня маленькому Альберту показывали собаку, шубу, комок ваты. Он реагировал на все эти объекты страхом. Одним из самых широко известных тестов на генерализацию, сделавшим этот эксперимент таким знаменитым, стала маска Санта Клауса. Реакция? Да… страх!

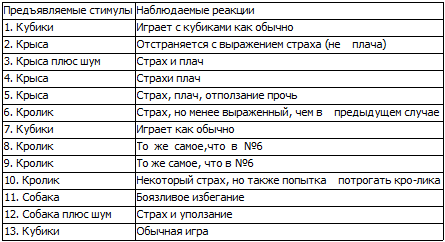

Еще через пять дней Альберт был протестирован снова. Результаты представлены в табл. 1.

Другой аспект условных эмоциональных реакций, интересовавший Бетсона, — это вопрос о том, происходит ли перенос такой эмоции с одной ситуации на другие.

Таблица 1

Последовательность предъявления стимулов Альберту на четвертый день тестирования

Если Альберт будет реагировать на эти объекты и животных только в экспериментальной ситуации и нигде больше, то важность полученных данных значительно уменьшится. Чтобы проверить это, на следующий день Альберта поместили в другую комнату, где было более яркое освещение и находилось больше людей. В этой новой ситуации Альберт реагировал на крысу и кролика по-прежнему явно выраженным страхом, хотя и несколько менее интенсивным.

Последний тест, который хотели провести Уотсон и Рейнер, имел целью выяснить, насколько устойчивыми во времени будут условные эмоциональные реакции. К этому времени Альберт был усыновлен и в ближайшее время должен был покинуть больницу. Дальнейшее тестирование было отложено на 31 день. В конце этого периода мальчику вновь показали маску Санта Клауса, шубу, крысу, кролика и собаку. По прошествии месяца эти объекты все еще вызывали у него сильный страх.

Уотсон и его коллеги планировали попытаться разрушить сформированные условные связи и устранить реакции страха у маленького Альберта. Однако мальчик покинул больницу в тот самый день, когда должны были быть проведены эти последние манипуляции, и, насколько известно, никакое «разобусловливание» так никогда и не осуществилось.

Обсуждение и значение полученных результатов

В этом исследовании и во всей работе Уотсон ставил две цели: а) продемонстрировать, что любое человеческое поведение есть результат научения и обусловливания и б) доказать, что фрейдовская концепция, согласно которой наше поведение проистекает из бессознательных процессов, неверна. Обсуждаемое исследование, при всех его методических просчетах и серьезных погрешностях этического порядка (о чем речь пойдет дальше), весьма преуспело на пути убеждения значительной части психологов в том, что эмоциональное поведение может быть обусловлено с помощью простых техник выработки связей «стимул — реакция». Полученные результаты способствовали формированию одной из главных школ психологической мысли — бихевиоризма. Было показано, что нечто столь сложное, личное и человеческое, как эмоции, может быть продуктом обусловливания или научения, подобно тому как крыса в лабиринте научается с каждой последующей пробой все быстрее и быстрее находить пищу.

Логичным продолжением этого вывода является допущение, что другие эмоции, такие как гнев, радость, печаль, удивление или отвращение, могут быть обусловлены аналогичным образом. Другими словами, причина того, что вы грустите, когда слышите старую песню, нервничаете во время интервью при поступлении на работу или публичном выступлении, чувствуете себя счастливым, когда приходит весна, или испытываете страх, когда слышите гудение бормашины, заключается в том, что в результате обусловливания в вашем мозге сформировалась ассоциация между этими стимулами и специфическими эмоциями. Еще и другие, более необычные эмоциональные проявления, такие как фобии или реакции на сексуальные фетиши, также могут развиваться в результате подобных процессов обусловливания. Это по сути своей такие же процессы, какие Уотсон наблюдал у маленького Альберта, хотя, как правило, более сложные.

Уотсон утверждал, что полученные им данные объясняют человеческое поведение в более ясных и простых терминах, сравнительно с психоаналитическими понятиями Фрейда и его последователей. Как отмечали в своей работе Уотсон и Рейнер, фрейдисты объясняли бы сосание пальца как выражение изначального инстинкта поиска удовольствия. Альберт, однако, сосал свой палец каждый раз, когда испытывал страх. Как только его палец оказывался во рту, он переставал чувствовать страх. Таким образом, Уотсон интерпретировал сосание пальца как условный рефлекс, суть которого — блокировать действие стимула, вызывающего страх.

Еще одна атака против фрейдистского образа мыслей, предпринятая в этой работе, касается того, как фрейдисты в будущем, если бы им представилась такая возможность, могли анализировать страх, вызываемый у Альберта видом белой шубы. Уотсон и Рейнер утверждали, что фрейдисты, «вероятно, будут домогаться от него пересказа сновидений, которые, по их трактовке, покажут, что Альберт, когда ему было три года, пытался играть с волосяным покровом на лобке собственной матери и был жестоко наказан за это». Главной заслугой авторов обсуждаемой статьи было то, что на примере маленького Альберта они продемонстрировали: эмоциональные нарушения у взрослых не могут всегда объясняться сексуальными травмами, имевшими место в детстве, как это интерпретировалось фрейдистами.

Вопросы и критические замечания

Читая описание исследований Уотсона и Рейнера, вы, возможно, были озабочены или даже возмущены обращением экспериментаторов с этим невинным малышом. Этот эксперимент явно нарушает современные этические стандарты поведения, соблюдение которых необходимо при проведении исследований на людях. Представляется крайне маловероятным, чтобы какая-либо комиссия в каком угодно исследовательском институте одобрила бы подобные эксперименты в наше время. Восемьдесят лет назад, однако, такие этические стандарты формально не существовали, и не было ничего необычного в том, что в психологической литературе встречались описания исследований, проведенных с использованием методов, которые сегодня представляются сомнительными. Необходимо отметить, что Уотсон и его коллеги не были садистами или жестокими людьми и что они были увлечены новыми, неисследованными областями познания. Они признавались, что испытывали серьезные колебания, занимаясь изучением процессов обусловливания, но решили, что это оправданно, поскольку такие же страхи так или иначе будут возникать у Альберта, когда он покинет защищенную гавань — больничные стены. Даже если и так, допустимо ли пугать ребенка до такой степени, независимо от важности потенциального открытия? Сегодня почти все ученые признали бы, что это недопустимо.

Другой важный с этической точки зрения момент состоит в том, что мальчика позволили забрать из больницы и что не было произведено «разобусловливание» для устранения его страхов. Уотсон и Рейнер утверждают в своей работе, что такие условные эмоциональные реакции могут сохраняться в течение всей жизни. Если они правы в этом утверждении, то с этической точки зрения крайне трудно оправдать то, что было допущено в отношении ребенка, а именно что его оставили расти и взрослеть с этими страхами (и, кто знает, со сколь многими еще другими).

Некоторые исследователи выражали сомнение по поводу утверждения Уотсона, что эти обусловленные страхи будут сохраняться столь длительное время (Harris, 1979). Ряд авторов считают, что эмоции Альберта не были обусловлены настолько эффективно, как утверждали авторы эксперимента (Samelson, 1980). Неоднократно было продемонстрировано, что реакции, усвоенные посредством обусловливания, могут быть утрачены в результате последующего опыта или просто с течением времени. Вообразим, например, что когда Альберту исполнилось пять лет, ему подарили на день рождения белого кролика. Сначала он мог бы испугаться кролика (несомненно, изумив этим своих приемных родителей). Но, находясь все время неподалеку от кролика и видя, что ничего страшного не происходит (не слыша никакого громкого шума), по всей вероятности, он постепенно будет бояться все меньше и меньше, пока наконец реакция страха не исчезнет полностью. Данный хорошо изученный в психологии научения процесс называется угашением, и этот процесс — обычное явление при научении и «разучивании», обусловливании и «разобусловливании», с которыми мы постоянно имеем дело на протяжении всей жизни.

Статья Уотсона, изданная в 1920 году, продолжает цитироваться в самых различных областях исследований, от психотерапии до рекламы. Одно из исследований, опубликованное в медиажурнале, основывается частично на теории Уотсона, объясняющей, как могут обусловливаться эмоциональные реакции. Chaudhuri и Buck (1995) изучали психологические эффекты действия рекламы в различных масс-медиа. Исследователи обнаружили, что рекламная продукция в печатных средствах массовой коммуникации провоцирует скорее рассудочные, аналитические реакции, в то время как электронные средства (телевидение) создают условные, главным образом эмоциональные реакции. Другими словами, когда вы смотрите рекламные ролики по телевидению, вы похожи на маленького Альберта, а TV становится молотком, ударяющим по металлическому брусу. Эти данные были для авторов достаточно убедительными, чтобы заключить: выбор масс-медиа (телевидение или печатная продукция) является важнейшим для рекламодателей фактором, который им необходимо учитывать Для достижения желаемого воздействия.

Как упоминалось ранее, страх в своей крайней форме может порождать серьезные негативные последствия, а именно различные фобии. Многие психологи полагают, что фобии обусловливаются по сути таким же образом, как был обусловлен у маленького Альберта страх пушистых животных (см. далее в этой книге обсуждение проведенного Wolpe исследования в отношении лечения фобий). Исследования Уотсона были использованы во многих современных работах, посвященных происхождению и лечению фобий. В одной из этих работ фобии обсуждались с точки зрения проблемы «природа или воспитание», и были сделаны некоторые замечательные выводы. Позиция Уотсона по этой проблеме, разумеется, полностью соответствует ориентации на среду, т. е. решающим для него является воспитание, и большинство исследователей считает, что фобии являются продуктом научения. Однако в исследовании Kendler, Karkowski и Prescott (1999) были получены убедительные свидетельства того, что в развитии фобии существенную роль может играть генетический фактор. Авторы исследовали иррациональные страхи и фобии более чем у 1700 женщин-близнецов (см. обсуждение изучения близнецов в работе Bouchard в первом разделе книги). Обнаружено, что многие виды фобий в большой степени связаны с генетическими факторами. Конкретно для разных видов фобий авторы оценивают влияние генетических факторов в следующих цифрах: агорафобия (иррациональный страх открытого пространства) — 67 %; фобии животных — 47 %; фобии травм или крови — 59 %; фобии специфических ситуаций — 46 % и социальные фобии — 51 %. Исследователи делают вывод, что хотя фобии могут формироваться в результате личного опыта взаимодействия индивида с окружающей средой, роль семьи в возникновении фобии сводится в основном к передаче биологического фактора, а средовые внутрисемейные влияния весьма слабы. Вообразите себе: Рожденные бояться! Эти данные бросают вызов теории Уотсона и подливают масло в огонь дебатов вокруг проблемы «природа — воспитание», ведущихся в психологии и науках о поведении человека.

Chaudhuri, А., & Buck, R. (1995). Media differences in rational and emotional responses to advertising. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 39(1), 109–125.

Harris, B. (1979). What ever happened to little Albert? American Psychologist, 34, 151–160.

Kendler, K, Karkowski, L., & Prescott, C. (1999). Fears and phobias: reliability and heritability. Psychological Medicine, 29(3), 539–553.

Samelson, F. (1980). Watson’s little Albert. Cyril Burt’s twins, and the need for a critical science. American Psychologist, 35, 619–625.

Watson, J. B. (1913). Psychology as the behaviorist views it. Psychological Review, 20,158–177.

Читайте также

Альберт Бандура (1925-)

Альберт Бандура (1925-) Альберт Бандура родился в Канаде, в городке настолько маленьком, что в местной школе было всего двадцать учеников и два учителя. После окончания школы он работал с бригадой строителей на территории Юкона на починке дорог Аляски. Бандура искренне

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН 1) ЛОГИКА (“догматик”)2) ВОЛЯ (“дворянин”)3) ЭМОЦИЯ (“сухарь”)4) ФИЗИКА (“лентяй”)Много странного было, на первый взгляд, в характере Эйнштейна. Он, например, мог жениться на девушке только потому, что ему понравился ее голос. Милева Марич была невзрачна,

Эксперимент «Маленький Альберт»

Эксперимент «Маленький Альберт» Джона Уотсона чрезвычайно заинтересовали опыты Павлова с собаками, и он решил пойти в этом направлении на шаг дальше, классически обусловив эмоциональные реакции не животных, а людей. Участником его эксперимента стал девятимесячный

1. Сэм: неврологический кризис у маленького мальчика

1. Сэм: неврологический кризис у маленького мальчика Это произошло в одном из городков северной Калифорнии. Ранним утром мать трехлетнего мальчика проснулась от странных звуков, доносившихся из его комнаты. Она поспешила к кроватке малыша и увидела, что с ним случился

Глава 2 Синдром Маленького Цыпленка

Глава 2 Синдром Маленького Цыпленка Когда Маленький Цыпленок из детской сказки получил орехом по голове, он немедленно сделал вывод, что небо падает на землю, и с криками ужаса помчался куда глаза глядят.Данный тип поведения можно назвать рассеиванием паники. Разум

Два мальчика

Альберт Эйнштейн и другие

Альберт Эйнштейн и другие Огюст Конт – родоначальник позитивизма некогда распределил все науки по степени их сложности. Математика =» физика =» астрономия =» химия =» биология =» социология. Характерны в таком расположении наук уменьшающаяся общность и возрастающая

Как понять своего маленького интроверта

Как понять своего маленького интроверта Дети подобны влажному цементу. Все, что падает на них, оставляет отпечаток. Хаим Гинотт Иногда дети-интроверты вводят вас в заблуждение. Они думают и чувствуют гораздо острее, чем показывают. Как ни обескураживающе это звучит,

Два маленьких мальчика: история маленького Альберта и маленького Питера

Два маленьких мальчика: история маленького Альберта и маленького Питера В истории психологии сохранились имена многих ученых, которые с помощью своих теорий пытались полностью объяснить все аспекты человеческого поведения. Один из таких ученых по имени Джон Уотсон (J. В.

Фрейд и анализ фобии маленького мальчика: история маленького Ганса

Фрейд и анализ фобии маленького мальчика: история маленького Ганса Зигмунд Фрейд является самым известным психологом. Он написал множество работ на самые разные темы — от воспитания детей и развития человеческой личности до толкования снов, а также разработал метод

Альберт Гор: его борьба

Альберт Гор: его борьба Недавно на русском языке вышла прекрасная книга Альберта Гора: американского интеллектуала, неудачного кандидата в президенты в 2000 году. Книга называется «Неудобная правда: Кризис глобального потепления». Не успела она лечь на прилавки – и тут же

Источник