- Психологические эксперименты, которые в корне изменят ваше представление о людях

- Эксперимент Рингельмана

- Эксперимент Джонсона

- Эксперимент Аша

- Эксперимент Эллиота

- 10 самых известных психологических экспериментов в истории

- Дубликаты не найдены

- Время 19:35

- 14 августа 1971 года. Стэнфордский тюремный эксперимент

- Практика — критерий истинности

- Свобода здоровой психики

- Детская психология

- Наше сходство с собаками

- Правда ли, что Стэнфордский тюремный эксперимент был опровергнут?

Психологические эксперименты, которые в корне изменят ваше представление о людях

Лучшие психологические эксперименты, потрясшие мир. 15 примеров, которые коренным образом изменят мнение человека о себе. Не одно столетие особенности личности человека являются объектом интереса и изучения. В настоящее время для получения данных в изучении психики человека и его личностных особенностей используются разные тесты и методы. Одними из них являются психологические эксперименты.

Эксперимент Рингельмана

Зависимость между ростом группы и вкладом в общее дело ее участников впервые в 1913 году описал Максимилиано Рингельман. В ходе эксперимента было выяснено, что, если человек работает в одиночку, он прикладывает больше усилий, чем при работе в команде.

Опыт заключался в следующем. Людям было предложено поднять максимально возможный вес, который был условно принят за 100 %. Рассчитывалось, что команда сможет поднять вес, который равен сумме индивидуальных рекордов или даже превысит их значение.

Важно! По мере роста группы результат ухудшался, то есть работая в тандеме люди поднимали лишь 93 % от того, что могли поднять в одиночку.

Эксперимент Джонсона

Этот эксперимент был назван «чудовищным», в 1939 году провели его Уэнделл Джонсон и его помощница Мэри Тюдор. Суть заключалась в том, что детей из детского дома разделили на группы — в одной из них были те, которые имели проблемы с речью (заикание), в другой — разговаривали нормально. Детям из первой группы внушали, что они отлично говорят, и проблем с заиканием у них нет, а если они чувствуют, что есть, им не следует говорить вовсе. Участникам второй группы внушали, что они заикаются. В результате большинство детей, которые не имели ранее проблем с речью, стали заикаться, и эти симптомы сохранились у них на всю жизнь.

Эксперимент Аша

Этот эксперимент был проведен Соломоном Ашем в 1951 году. Группе демонстрировались картинки с линиями и просили назвать картинки с одинаковыми по длине линиями. Особенность эксперимента была в том, что в группе большинство людей были подсадными. На первые три вопроса они отвечали правильно, а потом давали заведомо неправильные ответы.

Важно! 75 % испытуемых подчинялись мнению большинства и тоже давали неправильные ответы.

Эксперимент Эллиота

Был проведен в 1968 году. Детей одного класса разделили на голубоглазых и кареглазых. Им сказали, что у детей с голубыми глазами будут определенные привилегии, и постоянно делали акцент на негативных характеристиках карих глаз. В результате дети с карими глазами стали хуже учиться и у них выявилась низкая самооценка. В конце эксперимента им рассказали, что никаких различий в них нет. Дети плакали и обнимались, говоря, что судить о людях по внешнему виду нельзя.

Источник

10 самых известных психологических экспериментов в истории

Почему люди делают то, что делают? Можно ли намеренно внушить человеку различные чувства? На протяжении многих лет психологи изучали эти и другие вопросы, проводя эксперименты.

И хотя некоторые из этих исследований не могут быть повторены сегодня из-за нарушения этических границ, это не умаляет значения их выводов. Представляем вам топ-10 самых известных психологических экспериментов в истории.

10. Эксперименты с «собакой Павлова», 1904 год

Вряд ли найдется в России человек, который хотя бы краем уха не слышал об экспериментах ученого Ивана Павлова. Одни считают их садистскими, другие делают упор на то, что открытие условных и безусловных рефлексов продвинуло вперед и физиологию, и психологию.

Мы же не будем давать эмоциональную оценку деятельности ученого и расскажем о сути его экспериментов.

-Через отверстие (фистулу) в желудочно-кишечном тракте животного наружу выводили желудочный сок, собирали в емкость и оценивали его количество.

-Подавался световой сигнал и одновременно собаке предлагался корм. В это время у нее выделялась слюна, а через фистулу поступал желудочный сок.

-Через некоторое время сигнал подавали как раньше, а вот корм при этом уже не давали. Но у собаки все равно выделялись слюна и желудочный сок. Это и было условным рефлексом на раздражитель, поступающий извне.

Выводы: эксперименты Павлова позволили установить тесную взаимосвязь между психическими и физиологическими процессами, протекающими в организме живых существ, в том числе и человека.

9. Эксперимент «Маленький Альберт», 1920 год

Для эксперимента, проведенного доктором Джон Б. Уотсоном, был выбран девятимесячный малыш из приюта, получивший имя «Альберт Б». Он играл с белыми пушистыми предметами (мотком пряжи, белым кроликом, ручной белой крысой и т.д.), и сначала проявлял радость и привязанность к своим игрушкам.

Со временем, когда Альберт играл с этими предметами, доктор Уотсон издавал громкий шум за спиной ребенка, чтобы напугать его. После многочисленных испытаний Альберт начал бояться одного вида белых пушистых предметов.

Выводы исследования: человек может быть «запрограммирован» на страх или удовольствие от чего-либо.

8. Эксперимент по изучению конформизма, 1951 год

Что вы делаете, если знаете, что правы, но остальная часть группы не согласна с вами? Подчинитесь ли вы групповому давлению или будете отстаивать свою точку зрения? Именно на эти вопросы и решил ответить психолог Соломон Аш.

В ходе своего эксперимента Аш отобрал 50 студентов для участия в «тесте на зрение». Каждого из них помещали в свою группу, показывали 18 пар карточек с вертикальными линиями и просили определить, какая из трёх линий на второй карточке соответствует по длине линии, изображённой на первой карточке.

Однако участники эксперимента не знали, что в группе вместе с ними находятся актеры, которые иногда специально давали неверный ответ.

Оказалось, что в среднем за 12 испытаний почти треть участников эксперимента соглашалась с неверным ответом большинства, и только 25 процентов испытуемых никогда не соглашались с неправильным ответом.

В контрольной группе, в которой участвовали только участники эксперимента, а не актеры, неправильных ответов было менее 1%.

Эксперимент Аша показал, что большинство людей будет подчиняться мнению группы, из-за убеждения, что группа лучше информирована, чем сам человек.

7. Эксперимент Милгрэма, 1963 год

Профессор Йельского университета Стэнли Милгрэм хотел проверить, будут ли люди подчиняться командам, даже когда это противоречит их совести.

Участниками исследования стали 40 мужчин в возрасте от 20 до 50 лет. Они были разделены на две группы — учащихся и преподавателей. При этом нанятые Милгрэмом актеры всегда выбирались в качестве учеников, а ничего не подозревающие испытуемые всегда были учителями.

-Ученик был привязан к стулу с электродами в одной комнате, а экспериментатор и учитель находились в другой.

-Заявлялось, что ученик должен был запомнить пары слов из длинного списка, а учитель – проверять его память, и в случае неправильного ответа подавать на кресло ток.

-Учитель полагал, что удары током варьировались от легких до самых опасных для жизни. На самом деле ученик, который умышленно делал ошибки, не получал электрических разрядов.

Когда ученик ошибался уже много раз, и учителя знали о якобы причиняемой ими сильной боли, некоторые отказались продолжать эксперимент. Однако после словесных уговоров экспериментатора 65% учителей возвращались к «работе».

Из исследования Милгрэма возникла теория, которая предполагает, что люди позволяют другим руководить своими действиями, потому что считают, что авторитетная фигура более квалифицирована и возьмет на себя ответственность за результат.

6. Эксперимент с куклой Бобо, 1965 год

Используя куклу Бобо, которая представляет собой игрушку в форме кегли для боулинга в натуральную величину, профессор Стэнфордского университета Альберт Бандура и его команда проверили, копируют ли дети агрессивное поведение взрослых.

Бандура и два его коллеги отобрали 36 мальчиков и 36 девочек в возрасте от 3 до 6 лет и разделили их на три группы по 24 человека.

1. Одна группа наблюдала, как взрослые ведут себя агрессивно по отношению к кукле Бобо (бьют ее молотком, бросают в воздух, и т.д.)

2. Другой группе показали взрослого, играющего с куклой Бобо в неагрессивной манере.

3. А последней группе вообще не показали модель поведения, только куклу Бобо.

После каждого сеанса детей забирали в комнату с игрушками и изучали, как менялись их игровые модели. Экспериментаторы заметили, что дети, которые наблюдали за агрессивными взрослыми, старались в играх подражать их действиям.

Результаты исследования показывают, как дети учатся поведению, наблюдая за другими людьми.

5. Нога в двери, 1966 год

Так называлась серия экспериментов, проведенных в Стэнфордском университете Джонатаном Фридманом и С. Фрейзером. В них участвовали две группы домохозяек, отобранных случайным образом.

-Каждую домохозяйку из первой группы в ходе телефонного разговора просили ответить на несколько вопросов об использовании моющих средств (небольшая просьба). Через три дня тех, кто согласился ответить на вопросы, попросили о большой уступке: разрешить группе мужчин войти в их дом и провести инвентаризацию принадлежащих им предметов домашнего обихода.

-Вторая группа женщин сразу получила большую просьбу без предшествующего небольшого опроса.

-Более половины испытуемых из первой группы, согласившихся ответить на мелкую просьбу согласились и с «большей просьбой». А вот из второй группы согласие на большую просьбу дали менее 25 %.

Эксперимент «нога в дверь» продемонстрировал, что маленькая уступка, сделанная человеком, повышает шанс на то, что он согласится на выполнение дальнейших просьб.

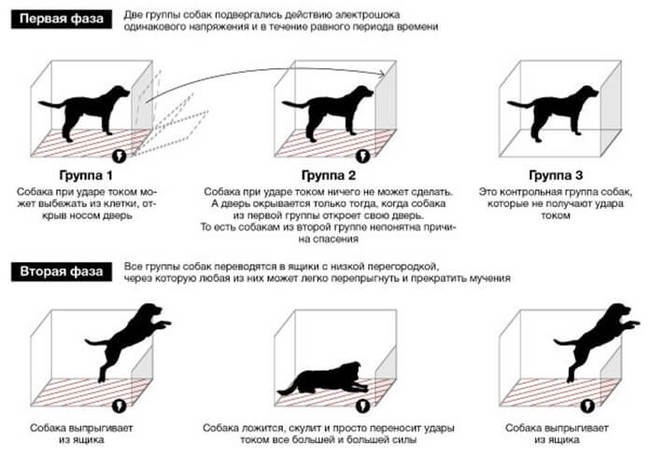

4. Эксперимент по выученной беспомощности, 1967 год

Один из самых знаменитых психологических экспериментов всех времен был проведен американским психологом Мартином Селигманом. Подопытными выступали собаки, которых разделили на три группы.

1. Собаки из первой группы получали легкие удары электрическим током, но могли прекратить его воздействие, нажимая носом на панель.

2. Собаки из второй группы тоже получали удар током, но его воздействие прекращалось лишь тогда, когда на панель нажимала собака из первой группы.

3. Собаки в третьей группе не получали ударов электротоком.

Затем собак из всех трех групп поместили в ящики с низкими перегородками. Перепрыгнув их, животные могли легко избавиться от электрошока. Собаки из первой и третьей группы так и поступали. Однако собаки из второй группы просто ложились на пол и скулили.

Эксперимент показал, что некоторые субъекты не будут пытаться выбраться из негативной ситуации, потому что прошлый опыт заставил их поверить, что они беспомощны.

3. Эффект постороннего (он же эффект свидетеля), 1968 год

Идея этого эксперимента уходит корнями в дело об изнасиловании и убийстве Китти Дженовезе, которое произошло в 1964 году в Нью-Йорке. За преступлением наблюдали 38 человек, но ни один из них не вмешался.

Исследователи Джон Дарли и Биб Латане провели 3 эксперимента, в которых испытуемые действовали либо одни, либо с группой людей. Перед ними разыгрывалась чрезвычайная ситуация (например, падение пожилой женщины), а психологи смотрели, придут ли участники эксперимента на помощь или нет.

Оказалось, что чем больше информации (имя пострадавшего, почему он оказался в беде и т.д.) получает «свидетель», тем выше вероятность того, что он придет на помощь. Кроме того, люди могут чувствовать меньшую ответственность за вмешательство, когда вокруг много других людей. И если никто больше не реагирует или не предпринимает действий для помощи пострадавшему, ситуация не воспринимается как чрезвычайная.

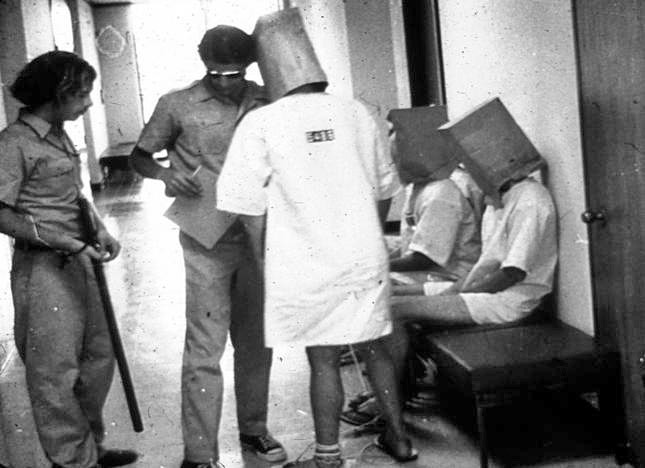

2. Стэнфордский тюремный эксперимент, 1971 год

Стэнфордский профессор Филипп Зимбардо выбрал для этого всемирно известного психологического эксперимента 24 студента, которые были назначены либо заключенными, либо охранниками.

-Заключенные содержались в импровизированной тюрьме, оборудованной в подвале факультета психологии Стэнфорда.

-Охранники «работали» восьмичасовую смену, имели деревянные дубинки и униформу.

И охранники, и заключенные довольно быстро приспособились к своим ролям; но эксперимент пришлось прервать через 6 дней, потому что он стал слишком опасным. Каждый третий «охранник» начал демонстрировать садистские наклонности, а люди, выполнявшие роль заключенных, были морально подавлены.

«Мы поняли, как простых людей можно легко превратить из доброго доктора Джекилла в злого мистера Хайда», — написал Зимбардо.

Что показал эксперимент: поведение людей будет полностью соответствовать навязанным им социальным ролям.

1. Эксперимент на Facebook, 2012 год

Не все из самых известных психологических экспериментов – детища прошлого века. Некоторые из них проводились совсем недавно и, возможно, вы участвовали в одном из них. Пример – эксперимент, проведенный в социальной сети Facebook в 2012 году.

Около 700 000 пользователей Facebook незаметно для себя участвовали в психологических тестах, чтобы исследователи увидели влияние эмоционально окрашенных постов на «лайки» и «статусы», которые они опубликовали.

Детали эксперимента были раскрыты в научной статье, и оказалось, что соцсеть на протяжении недели показывала сотням тысяч пользователей только негативные или только позитивные новости в ленте.

Чем полезно исследование: оказалось, что пользователи социальных сетей подвержены «эмоциональному заражению», из-за которого они имитируют эмоциональный отклик других людей.

Дубликаты не найдены

Время 19:35

Я вышел из подъезда на улицу. Весеннее солнце пригревало, снег стаивал, журчали ручьи. Но я не буду утомлять вас описанием весны, погоды, неба и ветра. Фигня все это и набивка текста.

Вдохнул поглубже и пошел на автобусную остановку. Вторую неделю мотаюсь по собеседованиям. Сегодня целых три штуки. Первое на УКМе в 10:30. Немного опаздываю уже, поэтому надо поторопиться.

Автобус продемонстрировал мне свою филейную часть, фыркнул дымом и уехал, пока я лавировал среди машин, перебегая дорогу в запрещенном месте. Да и хрен с ним. Бегом на трамвай, остановка метров за двести.

Сбрякал вотсап. Я на ходу достал мобильник.

— Ваше собеседование назначено на 10:30. Адрес. Не опаздывайте.

Стараюсь. Прилагаю максимум усилий, блин.

Трамвая не было. Я на смартфоне развернул Яндекс транспорт. Мой трамвай плелся где-то в пятнадцати минутах от меня, зато маршрутка была на подходе. Я кинулся обратно к автобусной остановке, на ходу залипая в телефон. И конечно произошло то, что должно было произойти.

Лужа ухватила мою правую ногу и втянула в себя по самую лодыжку. Полуботинок радостно чавкнул и выпил до дна свою долю.

— Ты! Ё… П….Р….С…Т и прочая ненормативная лексика посыпалась на незамеченную мной лужу. Я запрыгал на одной ноге, пытаясь минимизировать ущерб, и вдруг заметил девушку, изо всех сил пытающуюся сдержать смех. Получалось у неё не очень и она всё таки рассмеялась — задорно, заливисто и обидно.

— Дура – буркнул я в её сторону.

— Извини, твоя пляска была так заразительна, что мне захотелось даже присоединиться – похоже она пропустила мою оценку мимо ушей.

— Так вот лужа. Вот твоя нога. Не сдерживай себя, проверь глубину – предложил я ей.

— Не не не. Танцы это не моё, но могу подпевать и задать тебе ритм. Светлана – представилась она. Симпатичная и ямочки на щеках.

— Андрей, я только учусь танцам – представился я в ответ. Посмотрел на время и понял, что на первое собеседование точно не успеваю. По быстрому набил в вотсапе извиняшки по неявке и запрос на перенос на позже. Ответ отрицательный. Померла так померла. Ладно, в запасе на сегодня еще две попытки.

Света терпеливо ждала.

-Пойдем погуляем? – одновременно сказали мы и взглянули друг другу в глаза. Её карий бездонный взгляд проглотил все мои мысли и планы. Она улыбнулась:

— Ну если случайно одновременно говоришь что-то, то кто первый скажет «Выиграл» тот и загадывает желание.

— Загадывай – сказал я.

— Мне нужен принц на коне. Пусть не белом, можно черном. Главное принц. Ты – это он? Я тебя всю жизнь ждала.

— Да. Я принц, но об этом пока никто не знает. Идем пройдемся? – симпатичная девчонка, с чувством юмора, да плевать на собеседования. В кармане рублей 700. На пару бигмаков хватит.

Мы пошли по Белореченской. Опыт моих 25 лет подсказывал, что всё не зря. Ей со мной интересно, мы молоды, веселы и свободны.

Гуляли в парке, кормили уток, рассказывали истории из жизни, смеялись и грустили. Я чувствовал, что это моя половинка. Мы понимали друг друга с полуслова и, когда я взял её руку, она взглянула на меня. «Ты ведь не обидишь и не предашь меня?» — говорил её взгляд.

Я тонул в её глазах. Все планы на сегодня были забыты. «Нам столько нужно друг другу сказать, пускай дела чуть-чуть подождут».

— Давай обменяемся телефонами? – предложила она.

— Хорошо – сказал я. И тут мне пришла неожиданная мысль:

— Давай обменяемся. Я предлагаю на самом деле обменяться именно телефонами. На три дня или пять. Твой выбор – я ждал, что она начнет отнекиваться.

Светлана задумалась, взглянула на меня пристально.

— Хорошо, но нужны правила. Ведь не просто так же всё это.

— Правила таковы – придумывал я на ходу – мы меняемся телефонами, можно отвечать на звонки, переписываться в мессенджерах от имени владельца. Кто первый наберет свой номер (ты же помнишь свой номер?) и сообщит любую информацию – тот проиграл. Победитель сам решает, что ему нужно от побежденного. Устраивает?

— Как-то с моим выигрышем не понятно. Но я придумаю. У тебя три дня Андрей — сказала она, протягивая свой телефон.

— Ха, а мой приз придуман. Ты мне будешь готовить всю жизнь завтраки и ужины. Встречать меня с работы вечером улыбаясь, и гладить, когда засыпаю – я отдал свой телефон.

— Встречаемся через три дня там же где встретились. В то же время. Пока – сказала моя будущая жена и махнув рукой на прощание, побежала на трамвай.

— Блииин сбер на мобиле остался… — Андрей.

— Блииин альфа банк на мобиле остался… — Света.

— Алло, Свет, здравствуй солнышко – на экране высветилось «Мама».

— мммм – мычу в ответ, держа трубку подальше.

— Тебя слышно плохо, но я быстро. Твой Костик заходил, тебя искал. Говорит поругались вы? Просил прощения и хочет встретиться поговорить с тобой. А та девка, что вчера тебе открыла дверь его квартиры, говорит родственница какая-то дальняя. В общем будет тебе сегодня названивать и ныть. Надеюсь, ты ему не поверишь. Ну всё, пока.

— Угу – говорю я и сбрасываю вызов.

Вот так начало, что ж, похоже идея обменяться телефонами с практически незнакомым человеком не такая и плохая. Главное мычать убедительно.

Пару часов никто не звонил, пришла смска с напоминанием пополнить баланс, но я не собирался никуда звонить, так что игнор.

Следующий звонок застал меня на кухне. На экране светилось «Костя». Я сбросил звонок и отправил смску «Говорить не могу, пиши». Сбрякал WhatsApp:

«Света»: — И тебе не болеть

«Костя»: — Встретимся? Нужно поговорить

«Света»: — Не вижу смысла разговаривать – ответил я – С тобой покончено, с предателями не общаюсь.

«Костя»: — Да это моя родственница была! Из деревни приехала в город на работу устраиваться. Ну и остановилась у меня пожить, пока не снимет квартиру. А ты истеришь не разобравшись.

«Света»: — Всё, оставь меня в покое, живи со своей родственницей и родите детей побольше.

«Костя»: — Ну и плевать на тебя! – психанул, а я улыбнулся.

«Света»: — Вверх плюнь. Не приходи ко мне никогда и не звони. Ты в прошлом. Всё кончено – написал я ему. Так, в игнор его, в черный список. Надеюсь, проблема решена, соперник уничтожен.

Телефон засветился и погас. В журнале звонков «Костя» отклонен. Надеюсь, он поймет, что ему тут не рады.

В 6:45 следующего дня я подпрыгнул от неожиданности, спросонья не понял, что к чему. Это надрывался Светкин телефон. Номер не знакомый.

— Алло, Светлана Михайловна, здравствуйте. Коллекторское агентство «Батыр» специалист Игорь. Ваша мама, Семенова Антонина Ивановна просрочила выплату кредита. Вы сможете закрыть её задолженность? Не хотелось бы решать вопрос иными средствами.

— Мой голос похож на Светлану Михайловну? – спросил я.

— Нет, но раз вы ответили на мой звонок, то надеюсь информация о необходимости погасить задолженность как можно скорее, дойдет до Светланы Михайловны. Я обязательно перезвоню в ближайшее время. Всего хорошего.

— И вам там не хворать – сказал я, но из трубки уже шли гудки.

Будет мне урок – на ночь ставить телефон на беззвучку.

Следующим через пару часов ожил WhatsApp:

«Ольга Коллега»: — Свет, выручи а? Подмени меня завтра? пригласили на юбилей. Помнишь, в Новый Год я за тебя отработала? Вот, пора вернуть должок)

«Света»: — Оль, я все помню, но завтра никак. Я не в городе, вернусь через два дня.

«Ольга Коллега»: — Ладно, тогда Таньку спрошу. Пока.

Следующий звонок в районе обеда. «Наталья» — телефон надрывался.

— Привет, как дела? Ты четырнадцатого работаешь?

— ммм – промычал я.

— Знакомые ребята зовут на базу в Сысерть на шашлыки. Поехали с нами? Будет человек семь-восемь, Алиска и Катька едут. Домик уже забронирован. Будет весело.

— отпишусь – прошептал я – не могу сейчас говорить.

— ок, жду – сказала Наталья и сбросила звонок.

В 19:35 телефон вновь ожил — на экране светились знакомые цифры моего номера.

Пришла домой и взяла в руки телефон Андрея.

Заблокирован графическим ключом. Вот это поменялись. Может позвонить ему с другого телефона и узнать про ключ? Нет, попробую подобрать. Есть три попытки, надо подумать.

Буква П – не верно.

Буква Г – не подошла.

На экране всплыла смска:

«Уважаемый Соколов Андрей, …» — дальше не видно, но я рискнула и начертила на графическом ключе букву «С». Ура! Экран смартфона открылся. Уф… Можно и пошариться, интересно, что за фотки у него?

В галерее пусто, зато установлен СберДиск, куда он видимо фото и скидывает. Пин-код я не знаю, а подбирать не хочется.

«Тоха»: — Сокол, гоу ко мне. Бери пива побольше. Лыжи поглядим, чемпионат заканчивается

«Андрей»: — Я бросил пить – написала и посмеялась про себя. Что ж, Андрюша, начну делать из тебя настоящего принца.

«Андрей»: — Все так как написано. А еще я спортом решил заняться, а не смотреть на него. Пока определяюсь каким.

«Тоха»: — значит не придешь?

«Андрей»: — в спортзале встретимся

Минут через двадцать очередное сообщение в WhatsApp:

«HR»: — Здравствуйте, Андрей. Приглашаем Вас на собеседование завтра, … марта, в 14:30, по адресу… Ваше резюме нас заинтересовало.»

«Андрей»: — Спасибо за приглашение, я приболел. Смогу подъехать по указанному адресу на следующей неделе. Прошу переназначить дату собеседования. – Компания вроде неплохая, а моему принцу нужны финансовые поступления, так что не отказываемся, а переносим.

«HR»: — Хорошо, свяжемся позже.

«Андрей»: — Ок, спасибо, жду.

«Лёха»: — Поздравь меня, я бросил пить!

«Андрей»: — Очень зря, это единственное, что у тебя хорошо получалось

Поздно вечером телефон завибрировал и экран засветился. «Мама»:

— Угу – промычала я, держа трубку подальше.

— Что-то тебя плохо слышно. Папа приболел, жалуется голова болит. Пришел вечером с работы лег и лежит… Ты бы заехал завтра, попроведал его.

— Угу – сбросила звонок. К такому я оказалась не готова. Надеюсь, всё обойдется.

В 9 утра следующего дня телефон Андрея зазвонил. «Сестра»:

— Дюш, выручи а? Забери завтра мелкого из садика и посиди с ним до моего прихода с работы? Я очень на тебя надеюсь. Миша в ночь, так что мелкий завтра на тебе.

— Спасибо, бро. Выручил.

Так, мне нужно будет забрать из садика племянника Андрея. Но где садик? И кто племянник? Как его хотя бы зовут? И куда его потом девать? – у меня начиналась паника. Хорошо, у меня выходные, буду выяснять.

— Андрюш, папа не пошел сегодня на работу. Что-то он совсем раскис, говорит онемело всё слева. Я на работу, а ты заедь к нему, навести.

Я сбросила звонок. Проблемы валились на Андрея как снежный ком, а он не в курсе.

Нужно было что-то делать, но в голову ничего не шло. Жду, нервничаю, телефон в руках.

«Тоха»: Ты это, если уже спортом назанимался, есть тема. 14 марта погнали на базу в Сысерть? Шашлы пожарим, потанцуем, бухнем? Будут прикольные девы. Ты с нами?

«Андрей»: я завтра-послезавтра скажу. Норм?

«Тоха»: Оки. Наташка с подружкой будет, Светка зовут, вроде симпатичная. Познакомим вас) Она твоя)

19:30 Звонок. «Мама»:

— Андрюш, ты не приезжал сегодня…? Папе совсем плохо, вызвала скорую. Увезли его в 14 больницу. Я собираю ему вещи и еду сейчас туда.

— Андрей подъедет в больницу – я не выдержала – Он забыл свой телефон у меня и не получал ваши сообщения. Но я найду его и он приедет.

— Спасибо – проронила мама Андрея и закончила вызов.

14 августа 1971 года. Стэнфордский тюремный эксперимент

Ровно 50 лет назад, 14 августа 1971 года в Стэнфордском университете (США) начался знаменитый тюремный эксперимент, который принес всемирную известность его организатору – Филипу Зимбардо. Он исследовал природу насилия и жестокости, возникающих как реакция человека на ограничение свободы в условиях навязанной ему социальной роли.

Чтобы изучать социальную психологию в тюремных условиях, ученые пригласили студентов последнего курса разыгрывать роли охранников или осужденных. На объявление откликнулось более 70 претендентов, которые хотели заработать 15 долларов в день. Все добровольцы прошли тестирование и диагностические интервью, дабы устранить кандидатов с психологическими проблемами, инвалидностью, судимостями или злоупотребляющих наркотиками. Было отобрано 24 студента из США и Канады. Половина из них была случайным образом (бросанием монетки) определена как заключенные, а другая половина как охранники в двухнедельном эксперименте.

«Преступники» были «арестованы» полицией одного спокойного утра и заключены в тюрьму, где их раздели, обыскали и надели униформу. Охранники получили палки, наручники, свистки и ключи от камер. Их заботой было соблюдение «права и порядка». Для заключенных существовали определенные правила: они должны были молчать, есть и отдыхать только в определенное время, обращаться друг к другу по номеру, а к охраннику — «мистер офицер» и т.п. Нарушение правил каралось.

Отношения между охраной и заключенными быстро приобрели классический характер: охранники начали считать заключенных существами низшего сорта, к тому же опасными. Заключенные же видели в охранниках хулиганов и садистов. Один из охранников заметил: «Я был удивлен самим собой. Я называл их оскорбительными именами, заставлял чистить туалеты голыми руками. Я расценивал их как скот и должен был следить за ними на всякий случай, если они захотят что-то совершить».

Через несколько дней заключенные устроили настоящие восстание. Они забаррикадировались внутри своих камер, приставив койки к двери. Охрана поливала их водой из противопожарных шлангов. После этого кровати вообще были вынесены из камер. Охрана установила дополнительное правило: «выгуливать» заключенных только ночью. Все более подавляемые узники проникались навязчивой идеей глобальной несправедливости. Некоторые из них уже на пятый день эксперимента требовали освобождения.

Однако, через 47 лет, были найдены документы, которые показывали, что все было совсем не так.

Обаружил их французский экономист, социолог и режиссер Тибо ле Тексье, который собирался снимать документальный фильм об этом эксперименте. О Стэнфордском тюремном эксперименте уже написано много книг и снято много фильмов, но во всех них центральной фигурой являлся Зимбардо. Ле Тексье решил найти новый угол зрения и сделать главными героями фильма «подопытных». Для этого он обратился в архив Стэнфордского университета, где сохранились детальные рабочие записи, описывающие все аспекты подготовки и проведения эксперимента.

Из этих записей, а также из разговоров с участниками эксперимента, ле Тексье выяснил поразительные вещи:

Во-первых, как минимум некоторые заключенные не впадали в отчаяние, а имитировали его. Самый известный из них, Дуглас Корпи, у которого якобы был полноценный нервный срыв, на самом деле намеренно разыгрывал припадки паники, получая при этом массу удовольствия.

Во-вторых, Зимбардо не позволял желающим выйти из эксперимента досрочно, хотя в своих статьях и интервью об эксперименте он утверждал обратное. Именно поэтому Корпи симулировал нервный срыв — ему надо было готовиться к экзамену, но надсмотрщики запретили ему иметь в камере учебники. Тогда Корпи заявил, что выходит из эксперимента, чтобы не провалить экзамен, но Зимбардо не выпустил его из тюрьмы, и поэтому Корпи решил вынудить Зимбардо его отпустить таким необычным образом.

В-третьих, и это самое главное, надсмотрщики стали садистами не сами по себе. Зимбардо и его ассистенты прямо приказывали им вести себя как садисты. Мало того — надзирателям давали детальные инструкции, описывающие, как причинить заключенным наибольшие психические страдания — при том, что в своих статьях об эксперименте Зимбардо писал, что указаний о том, как им себя вести, надсмотрщики не получали.

Наконец, настоящие научные эксперименты проводятся, чтобы установить истину. Но у Зимбардо и его ассистентов, как показывают документы, с самого начала была политическая цель — они уже «знали», что американская тюремная система бесчеловечна, и с помощью своего эксперимента хотели добиться её реформирования.

Столкнувшись со всем этим, ле Тексье вместо съемок фильма написал книгу «История одной лжи». Те, кто не владеет французским, но читает по-английски, могут узнать подробности в статье американца Бена Блама, который, натолкнувшись на книгу ле Тексье, тоже проштудировал архивные документы (теперь они находятся в открытом доступе) и поговорил как с участниками эксперимента, так и с самим Зимбардо.

Самое поразительно в этой истории то, что Корпи и другие участники эксперимента уже пытались рассказать обо всем этом журналистам, но никто не хотел их слушать. Их признания вырезались из статей и фильмов об эксперименте, поскольку не соответствовали «официальной» версии событий.

Материал проекта «50 лет назад», в котором я рассказываю о событиях, произошедших в этот день, ровно 50 лет назад.

Практика — критерий истинности

Там были такие строчки:

7-й принцип. Pono. Практика — критерий истинности.

Я потом расскажу, как учился понимать этот принцип, наблюдая за крысами.

Как в компьютерной игре с квестом. Выход есть. Надо искать. Как в ситуации на дороге. Проезд закрыт. Что будете делать? Когда веришь, что у тебя получится, легче осуществить задуманное. Не завидуйте. Ищите другие пути.

За неимением средств к существованию — главное, даже душевных — я восстанавливался, гуляя по парку. У меня был с собой батон самого простого хлеба, которым я охотно делился с окружающей фауной. Гулял в разное время, в том числе и в ночное, когда выходят на добычу пищи грызуны. Я наблюдал за разными животными. Меня иногда удивило их поведение, а их — это было очевидно — удивил мой интерес. Через какое-то время, благодаря терпению и еде, мне удалось сделать так, чтобы животных уже не столь напрягало моё присутствие и моё внимание, и я мог посмотреть, как они взаимодействуют друг с другом и окружающим миром.

Но я не стану рассказывать всякие забавные ситуации, которые удалось подсмотреть.

Вместо этого я лучше скажу о показательном эксперименте Люка Рейнхарта, который — был на самом деле или нет — тем не менее был описан в книге «Трансформация». Я опишу его так как помню.

Сажаем крысу в лабиринт. В одно из ответвлений кладём сыр. Крыса находит его. Съедает. Идёт дальше бродить по лабиринту. Завтра опять кладём сыр на то же самое место. Крыса находит его. Съедает. Дальше уходит бродить.

Потом, почуяв запах сыра, крыса бежит на привычное место.

Это «правильное» место для сыра.

Захотела сыр — и на привычное место.

Опять захотела — снова на привычное место.

Опять нужен сыр — снова на то же самое место.

Через некоторое время сыр кладут в другой тоннель!

Крыса прибегает на обычное место, а сыра нет. Крыса перепроверяет, принюхивается, приходит к выводу, что сыр где-то в лабиринте — он пахнет. Но здесь его нет. Он в другом месте! И крыса не остаётся на привычном месте, идёт искать сыр где-то ещё.

Даже если до этого сыр «всегда» был на «правильном» месте. Теперь его там нет. И крыса уходит. Это главная разница в поведении крысы и большинства современных людей. Они так и будут сидеть в той точке, где должен быть сыр. Потому что он там должен быть. Потому что иначе и быть не может. Человек уже верит этому месту. Он верит некому непреложному закону по которому на этом месте всегда есть сыр. Так должно быть.

А крыса ни во что не верит.

Крыса уйдёт дальше. А человек будет так и сидеть на «правильном» месте.

Даже если оно уже давно неправильное, и никакого сыра там уже давно нет.

Потому что крысе всё равно, права она или нет. Ей важен сыр. Для неё практика — критерий истинности. Если тут есть сыр — значит место правильное. Если сыра нет — место неправильное. Для человека важно быть правым. А для крысы важнее сыр.

Вот чему я учусь у крыс. Вот почему я так часто не прав.

Я наблюдал за собой, и я действительно могу с упорством, достойным лучшего применения, ожидать в «правильном месте». Фактически неправильном. Но правильным потому, что я так решил. Может потому что там был сыр. Может моё решение имеет верные предпосылки. Но сейчас — сыра нет. А я продолжаю ждать, что там должен появиться кусок сыра. Негодовать, что его нет. Обижаться, на себя, на судьбу, на лабиринт.

Но выяснилось, что для того, чтобы продолжить поиски в другом месте, нужно не больше упорства. И не меньше. Нужно ровно столько же. Но нужно и ещё кое-что.

Нужно помнить о том, что критерий истинности — практика.

И о том, что часто приходится делать выбор — искать подтверждения своей правоты или искать сыр.

Не знаю, понятно ли объяснил идею. Понятно, что всегда можно сказать, что крыса не выращивает картошку, не делает сложных многоходовок, когда еду наоборот надо закопать.

Может у кого-то найдутся примеры по-лучше. Но мне запомнился именно этот.

Свобода здоровой психики

Контроль – неоднозначная функция. Когда внешнего контроля нет совсем, возникает риск анархии. Слишком много контроля может обернуться выученной беспомощностью. С точки зрения отдельно взятого человека, чем меньше решений он принимает самостоятельно, тем вероятнее он поверит, что вообще не способен их принимать.

Напомню, что выученная беспомощность – это психологический феномен, при котором ограничение свободы объекта приводит к тому, что он не будет способен воспользоваться этой свободой, даже когда такая возможность наконец появится. Выученную беспомощность открыл психолог Мартин Селигман в серии известных экспериментов с собаками, но я приведу пример попроще.

Представим, что мы взяли стеклянную банку, в которую посадили блоху, которая может легко оттуда выпрыгнуть. Теперь мы накрываем банку крышкой. Блоха сначала несколько раз ударится об крышку, но со временем начнёт прыгать чуть ниже. Теперь мы открываем крышку, и блоха уже не выпрыгнет из банки. Её рефлексы приняли ограничение свободы. Она научилась беспомощности.

Как вы поняли, беспомощность формируется в условиях тотального внешнего контроля. Чем больше ограничивают нашу свободу, тем менее вероятно, что мы сможем воспользоваться этой свободой, когда всё же её получим.

С точки зрения психологии, от выученной беспомощности особенно страдают люди с контролирующими родителями, которые в детстве следили за каждым шагом своего ребёнка, запрещали выходить в соседний двор и заставляли регулярно докладывать свои координаты. Также от выученной беспомощности часто страдают жертвы насилия. Если ребёнка в детстве били, он может зажиматься, уже будучи взрослым, когда способен постоять за себя.

Но это крайние случаи. Я думаю, что гораздо опаснее, когда к беспомощности приучают в мягкой форме. Так бывает в учреждениях, где люди не могут быть достаточно самостоятельными. Например, в домах престарелых, военных училищах, школах или тюрьмах. Вот наглядный пример.

В 1976 году психологи Джудит Родин и Эллен Лангер объяснили обитателям одного из домов престарелых, что они по-прежнему могут принимать решения относительно себя, и даже подарили по цветку, за которым ухаживали исключительно сами старички.

Следующие 1,5 года (столько длилось наблюдение) эти бабушки и дедушки были здоровее и чувствовали себя намного более счастливыми, чем те, за кого все решал персонал. Более того, за 18 месяцев эксперимента умерло 30% старичков из контрольной, несамостоятельной группы. Среди тех, кому дали возможность сами принимать пусть небольшие решения о свой жизни, этот мир покинули только 15%.

Первый масштабный – нам нужна свобода. Нам нужно самостоятельно принимать решения и делать выбор. Чем чаще мы отдаём право выбора кому-то другому, родителю, партнёру, начальнику, тем хуже нам будет однажды снова научиться быть свободными.

Тут вы можете возразить:

– Но что делать, если я не могу быть полностью свободным? Работник ведь не может освободиться от приказов начальника, а ребёнок – от внимания родителей?

На самом деле, в редких случаях может. Главное двигаться в этом направлении. Важно другое – если абсолютной свободы нет, нужно создавать для себя свободу локальную. Старички из эксперимента не могли полностью контролировать свою жизнь, но им сделали важный подарок – растения, за которыми ухаживали только они. Так ребёнок может заниматься творчеством, где его не ограничивают рамки контроля, а сотрудник может предлагать идеи, которые не совпадают с общепринятыми, или развивать независимый проект.

Свобода – обязательное условие здоровой психики. И я думаю, что даже под прессом контроля мы все тянемся к ней. Мы все хотим отвечать за свою жизнь, потому что в противном случае жизнь становится программой. Программой, которой управляем не мы.

Детская психология

Наверное, многие слышали о таком психологическом приёме в общении с детьми, как «иллюзия выбора».

Суть такова: говоришь карапузу: «Иди, почисти зубки». В ответ, по большей части, можно услышать категоричное «неть!»

А вот если ребёнку сразу дать на выбор две разные щётки или пасты и спросить: «Ну, какой щёткой (пастой) будешь зубки чистить? «, то ребятенок радостно выбирает один из вариантов и топает в ванну.

Девочки, теперь для вас))) Приём отлично работает на мужчинах! При выборе меню на ужин, при выборе фильма для просмотра и прочее, прочее, прочее.

Поставила эксперимент над мужем. Милый, говорю, что мыть будешь? Полы или посуду?

Посуду! — прозвучало в ответ. И радостный муж ускакал на кухню, радуясь, что полы мыть не пришлось)))

Наше сходство с собаками

а официально называется:

Нет, кем этот феномен впервые открыт и использован мы уже определённо не узнаем. Где-то на заре человечества. И в любой период истории это было и использовалось, и сейчас есть — вещь общечеловеческая, так сказать. Так и тянет сказать — только зря над собаками издевались)

Правда ли, что Стэнфордский тюремный эксперимент был опровергнут?

Летом 2018 года многие российские СМИ сообщили, что один из самых известных экспериментов в истории психологии оказался постановкой. Мы проверили, так ли это на самом деле.

В 2018 году крупнейшие русскоязычные СМИ выпустили материалы о том, что проведённый ещё в начале 1970-х годов Стэнфордский тюремный эксперимент удалось разоблачить. Публикации с подобными заголовками и ссылкой на американских коллег появились, в частности, на сайтах Gazeta.ru, РИА Новости и «Коммерсантъ». При этом авторы разных изданий по-разному оценили важность новых данных об эксперименте: одни назвали оригинальное исследование «фейком», другие — «инсценировкой», третьи сообщили лишь об обвинении в подтасовке.

Исследование, которое впоследствии стало известно как Стэнфордский тюремный эксперимент, состоялось летом 1971 года. Психолог Филипп Зимбардо с помощью газетного объявления пригласил 24 добровольца и разделил пришедших юношей на две равные группы. В условной тюрьме, оборудованной в Стэнфордском университете, одна группа должна была стать надзирателями, другая — заключёнными. Надзирателям выдали форму, дубинки и зеркальные очки, за которыми не видно глаз. Заключённых, в свою очередь, при поступлении в тюрьму публично переодели в робы с нашитыми номерами, которые отныне использовались вместо имён. Психологи планировали на протяжении двух недель наблюдать за тем, как будут вести себя испытуемые в соответствии с выданными ролями. Вскоре надзиратели стали применять в отношении заключённых физическое и психологическое насилие. Ситуация стала выходить из-под контроля настолько быстро, что на шестой день эксперимент прекратили досрочно.

О результатах Стэнфордского эксперимента стали писать не только в научных журналах, но и в крупнейших мировых изданиях. Организовавший исследование Зимбардо пришёл к выводу, что настоящей причиной насилия служит не личная предрасположенность человека, а окружающая его среда. Надзиратели стали оскорблять и унижать заключённых просто потому, что они получили такую возможность, хотя прямо от них этого никто не требовал. Впоследствии Зимбардо с этих позиций защищал одного из охранников американской тюрьмы Абу-Грейб в Ираке, где были зафиксированы случаи пыток и издевательств.

Хотя эксперимент Зимбардо ставили под сомнение и раньше, критически важным для авторитета исследователя стал 2018 год. Французский социолог и режиссёр-документалист Тибо ле Тексье, а за ним американский журналист Бен Блум сообщили, что в архивах Стэнфордского университета сохранились документы, опровергающие корректность исследования. Главным открытием оказалась информация о том, что надзиратели не самостоятельно стали применять насилие в отношении заключённых — перед началом эксперимента для них провели инструктаж о том, что вторая группа участников должна испытывать беспомощность и страх (хотя о применении насилия впрямую речи не шло).

В конце 2018 года возобновившаяся дискуссия заинтересовала американского популяризатора науки Майкла Стивенса. В своём документальном фильме из серии YouTube Originals он поговорил с Блумом, участвовавшим в эксперименте в качестве надзирателя Дэйвом Эшельменом, психологом Джередом Бартелсом и самим Зимбардо. Эшельмен подтвердил, что от надзирателей скрывали, что они входят в число подопытных: «Нас уверяли, что наша работа — получить результаты от заключённых, ведь именно они интересовали исследователей. Мы знали, что исследователи сидят за стенкой и снимают нас, мы даже могли слышать их разговоры». «Если они [инициаторы эксперимента] хотят показать, что в тюрьме плохо, то я решил быть самым ужасным надзирателем,» — добавил Эшельмен.

Одна из основных претензий к Стэнфордскому эксперименту заключалась в том, что в объявлении о наборе участников прямо говорилось, что исследователи проводят «психологическое исследование тюремной жизни». Проведённое в 2007 году исследование показало, что на такие приглашения склонны откликаться более агрессивные, авторитарные и менее склонные к эмпатии люди. Стивенс и Бартелс решили провести новый эксперимент, в дизайне которого будут нивелированы недостатки исследования Зимбардо. Объявление, по которому набирали участников, было написано нейтрально, а перед началом эксперимента их попросили пройти психологическое тестирование, в результате которого отобрали только наиболее «хороших» людей. Тюремная составляющая также была исключена. Участников эксперимента сажали в абсолютно тёмной комнате и предлагали собрать пазл, при этом сообщая, что в соседней комнате происходит такой же процесс с другой группой людей, хотя на самом деле второго помещения не существовало. Участникам разрешили мешать своим «соперникам», включая в их комнате сирену, при этом позволив регулировать уровень громкости. Роль этих «соперников», имевших аналогичные возможности, исполнили Стивенс и Бартелс. В ходе эксперимента они не заметили проявлений садистского поведения со стороны испытуемых.

Стивенс решил обсудить полученные им результаты с автором Стэнфордского тюремного эксперимента. Предположение о том, что исследование 1971 года говорит не о склонности к применению насилия, а о силе подобного требования или даже намёка со стороны того, кто имеет власть, не впечатлило Зимбардо. Он настаивал, что участники оригинального исследования не были каким-либо образом настроены на демонстрацию поведения, которое наблюдал он сам и его коллеги. Исследование, проведённое Стивенсом и Бартелсом, Зимбардо назвал «демонстрацией того, что в определённых случаях личные свойства человека могут доминировать над ситуацией и окружением», но не отказался от собственных выводов.

Дискуссия о Стэнфордском тюремном эксперименте продолжается уже полвека. Нет никаких сомнений, что такое исследование действительно было — до сих пор живы многие его участники, которым нет смысла врать о событиях 1971 года. Предметом спора, как это часто бывает в науке, стала методология эксперимента и обоснованность далеко идущих выводов, которые представил общественности Зимбардо. Текст Блума и последующие публикации в российских и зарубежных СМИ в 2018 году просто познакомили массовую аудиторию с теми сомнениями, которые в научной среде высказываются относительно Стэнфордского эксперимента уже давно.

Наш вердикт: полуправда (проверяемый факт или утверждение представляет собой смесь правды и лжи примерно в равных пропорциях. В таком случае, пока целиком не прочитаешь разбор, не узнаешь, где что)

Источник