Экономический цикл и его фазы

Развитие национальной экономики не является равномерным. Оно подвержено макроэкономической нестабильности, которая зависит от конкретной социально-экономической обстановки в стране и в мировом сообществе. Макроэкономическая нестабильность проявляется в сокращении объема производства и снижении его эффективности, в скачках цен, в уменьшении трудовых доходов и сбережений, в торможении научно-технического прогресса.

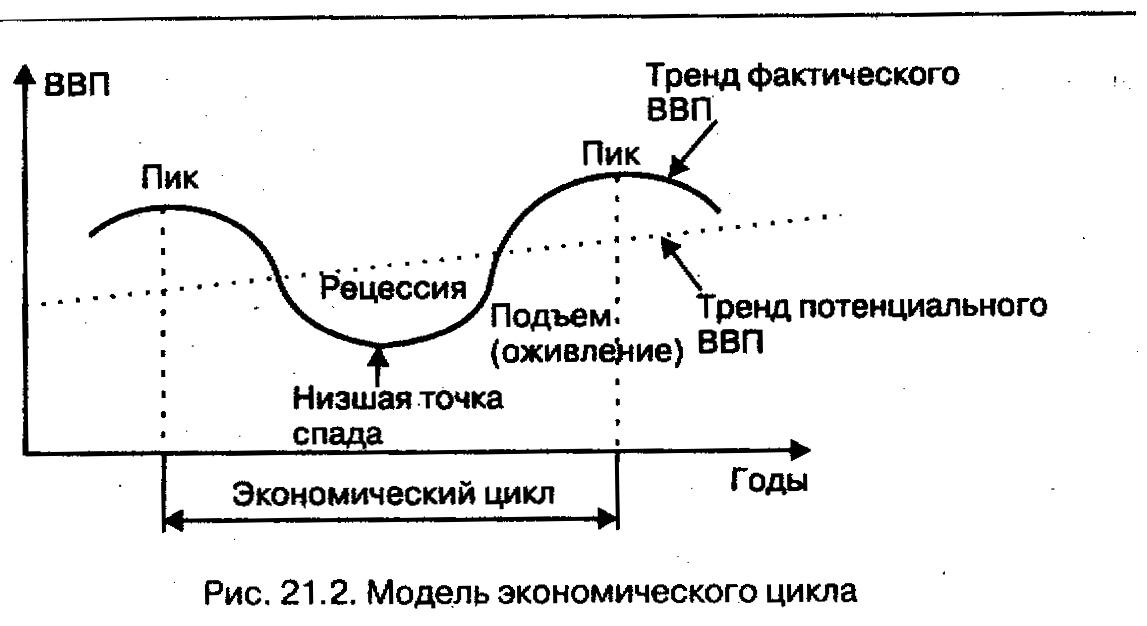

Было замечено, что такое состояние экономики проявляется периодически, то есть в своем развитии экономика как бы «пульсирует»: периоды подъема сменяются спадами, затем снова начинается подъем. Такие повторяющиеся макроэкономические изменения, выражающиеся в движении от одного состояния экономики к другому в течение определенного времени, получили название цикличности. Графически макроэкономическую динамику можно изобразить волнообразной линией, где каждая волна соответствует полному циклу экономического развития.

Экономический (деловой) цикл – это промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями экономики. Выделяют следующие фазы цикла: спад (кризис), депрессия, оживление и подъем (рис. 10.1.1.).

Спад (кризис) характеризуется резким сокращением деловой активности и ухудшением всех параметров экономического развития. В результате возникает избыток товаров по сравнению со спросом на них со стороны потребителей, что ведет к снижению цен. Поскольку изготовленная продукция не находит сбыта, товаропроизводители сворачивают производство, резко возрастает число безработных, доходы населения уменьшаются, а это приводит к дальнейшему сокращению спроса. Вследствие данного обстоятельства многие предприниматели оказываются неплатежеспособными, происходят их массовые банкротства.

Рис. 10.1.1. Фазы экономического цикла.

Кризис усиливается расстройством финансового сектора экономики: предприятия испытывают острую нехватку денег для платежей и погашения кредитных обязательств перед банками, увеличивается их кредиторская задолженность. В итоге возрастает банковский ссудный процент. Фаза кризиса занимает в экономическом цикле особое место. Кризисная ситуация всегда свидетельствует о завершении периода благополучного экономического развития и наступлении некоего нового периода, отличающегося обострением всех экономических противоречий и дестабилизацией всей национальной экономики или ее отдельных сфер и отраслей. Считается, что кризисы отделяют один цикл экономического развития от другого.

Выделяют следующие типы кризисов. Структурный кризис охватывает, как правило, несколько экономических циклов и вызывается необходимостью перестройки структуры производства на новой технико-технологической основе. Циклический кризис представляет собой периодически повторяющиеся спады национального производства, затрагивающие все отрасли и сферы национальной экономики. Частичный кризис затрагивает отдельную сферу или отрасль экономики и может произойти на фоне одной из структурных составляющих экономического цикла (на фазе спада или на фазе подъема).

Отраслевой кризис касается конкретной отрасли национальной экономики. Промежуточный кризис имеет локальный характер и возникает тогда, когда устойчивый рост национального производства из-за экономических просчетов или влияния внешних обстоятельств внезапно временно тормозится, и темпы развития заметно снижаются. Мировой кризис проявляет себя как экономический кризис, затрагивающий развитие большинства крупнейших стран мира, выступая как кризис мирового хозяйства.

За кризисом следует депрессия, для которой характерно то, что через определенное время товарные запасы рассасываются по пониженным ценам, приостанавливается их дальнейшее снижение. Данное обстоятельство приводит к прекращению многочисленных банкротств, уровень производства больше не снижается. Какое-то время экономика пребывает в состоянии застоя. Чтобы выйти из него предприятия стараются снижать цены, для чего изыскивают возможности сокращения издержек производства. Особое значение при этом приобретает обновление основного капитала. В результате растет спрос на высокопроизводительное и экономичное в эксплуатации производственное оборудование, что является стимулом для отраслей, выпускающих такие средства производства, а затем и для оживления всей национальной экономики.

Оживление – третья фаза делового цикла. В это время уровень производства и занятости начинают повышаться, растут денежные доходы и спрос населения. Вследствие этого, а также из-за снижения предприятиями издержек производства и увеличения прибыли, возрастает их спрос на деньги для дальнейшего обновления и расширения производства. В ответ банки охотно расширяют кредитование новых инвестиционных проектов, что приводит к росту ссудного процента и оживлению денежно-кредитной сферы. Показатели экономического развития выходят на докризисный уровень, после чего начинается четвертая фаза цикла — подъем.

Подъем характеризуется дальнейшим возрастанием объема производства и занятости, ростом инвестиционной активности предприятий. Увеличиваются доходы населения, вследствие чего нарастают потребительские расходы. Одновременно повышаются цены и рентабельность производства, до минимума сокращается безработица. Такое состояние экономики продолжается вплоть до достижения ей наивысших показателей развития, то есть вплоть до пика, где объем производства обычно значительно превышает уровень, свойственный началу цикла. Затем фазы цикла повторяются вновь и вновь.

В настоящее время выделяют три вида экономических циклов в зависимости от причин возникновения и сроков длительности:

1. Краткосрочные циклы продолжительностью 3–4 года, получившие название циклов Китчина. Их причины связывают с колебаниями мировых запасов золота, а также закономерностями денежного обращения.

2. Среднесрочные циклы продолжительностью 10–20 лет. В качестве причин этих циклов выступают износ и периодичность обновления основного капитала, нарушение механизма функционирования кредитной сферы (циклы Жуглара), а также периодическое обновление производственных сооружений и жилья (так называемые строительные циклы Кузнеца).

3. Долгосрочные циклы (большие экономические циклы Кондратьева) продолжительностью 48–55 лет. Их причинами являются цикличность развития научно-технического прогресса и динамика использования инноваций.

Несмотря на то, что различным видам экономических циклов свойственна определенная специфика, у них имеются и общие черты, проявляющиеся в следующем:

— краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные циклы экономического развития не противостоят один другому, а взаимодействуют и дополняют друг друга;

— основным механизмом краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных колебаний является научно-технический прогресс;

— краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные циклы имеют относительно синхронную форму движения и образуют мировой цикл;

— короткие циклы являются частью средних циклов, а последние – длинных циклов экономического развития.

Экономические циклы выполняют две основные функции. Первая, разрушительная, связана с ломкой, разрушительным устранением сложившихся ненормальных пропорций производства, а вторая, оздоровительная, – с обновлением основного капитала и выходом вследствие этого на новые, более высокие рубежи производства.

Что же касается современных экономических циклов, то им свойственны особенности, которые сводятся к следующему:

— благодаря регулирующей деятельности государства экономические циклы стали менее глубокими и менее продолжительными: их продолжительность сократилась с 10–12 лет в конце XIX в. – первой половине XX в. до 5–7 лет в настоящее время;

— раньше фазы цикла в разных странах наступали в разное время. Сейчас цикл синхронизировался, и его фазы наступают в большинстве стран почти одновременно;

— благодаря антициклическому государственному регулированию границы между отдельными фазами цикла стали более размытыми, менее четкими, и фазы цикла плавно переходят одна в другую;

— с начала 70-х годов XX в. экономическому циклу присуща стагфляция (одновременный рост инфляции и безработицы) на фоне стагнации (застойных явлений в производстве).

Источник

6.4.1.2 Фазы экономического цикла

Особое значение в рыночной экономике имеет промышленный (деловой) цикл. Его проявления в условиях рынка особенно рельефны. Именно ему, прежде всего, посвящены многочисленные исследования учёных-экономистов. Следует отметить, что промышленные циклы, имевшие место до начала ХХ в. в эпоху свободной конкуренции, и современные циклы в регулируемой рыночной экономике существенно различаются как по продолжительности, так и по проявлениям нарушения сбалансированности, глубине и масштабам падения производства и жизненного уровня населения. В XIX в. кризисы характеризовались значительной синхронностью, почти одновременно охватывая все промышленно развитые страны. Их продолжительность составляла от одного до двух лет, и характеризовалось падением объемов производства на 5-10 %. Кризисы перепроизводства возникали при нарушении равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением. Цикличность развития экономики выступала в качестве механизма саморегуляции рынка. При перенасыщении рынка возникал спад производства, продолжавшийся до тех пор, пока накопившиеся товарные запасы не истощались. Далее следовал подъём производства до следующего кризиса. Важным следствием кризисов перепроизводства являлось обновление основного капитала.

Промышленный цикл включал следующие фазы: кризис (спад), депрессию, оживление, подъем. Полный вид экономического цикла изображен на рис. 4.1.

Рис. 6.1. Модель экономического цикла.

Кризис – это период резкого спада производства, т.е. уменьшения выпуска продукции. Кризис начинается со снижения деловой активности в условиях падения цен. Он свидетельствует о перенакоплении капитала. Имеет место перепроизводство товарного капитала, что проявляется в росте запасов нереализованной продукции; перенакопление производительного капитала, о чем свидетельствует увеличение недогрузки производственных мощностей, рост безработицы; перенакопление денежного капитала, т.е. увеличение количества денег, не вложенных в производство. Общим результатом перенакопления капитала становится падение цен и прибыли, снижение объёмов производства, разорение предприятий, рост безработицы, сокращение доходов населения. Из-за омертвления капитала в виде нереализованных товаров фирмы испытывают недостаток денежных средств для текущих платежей, поэтому начинает быстро расти плата за кредит – ставка ссудного процента. В то же время курсы ценных бумаг падают.

Экономический кризис обнаруживает не только предел, но и импульс развития экономики. Он насильственно восстанавливает нарушенные пропорции, выполняет стимулирующую «очистительную” функцию. Во время кризиса, в условиях пониженных цен, возникают побудительные мотивы к увеличению прибыли путём сокращения издержек производства, обновления капитала на новой технической основе.

Депрессия характеризуется определённой стабилизацией. Падение объёма промышленного производства и цен останавливается. На определённом уровне стабилизируются заработная плата и безработица. В условиях низкой деловой активности спрос на деньги невелик, в результате чего ставка ссудного процента понижается. В период депрессии постепенно ликвидируются запасы нереализованной продукции, создаются условия для нового подъёма.

Оживление отличается улучшением экономических показателей. Стремясь увеличить прибыль в условиях низких цен, предприниматели начинают замену основного оборудования. Постепенно расширяется производство, растёт занятость, сокращается безработица, увеличиваются цены, растёт заработная плата, ставка ссудного процента. Повышается спрос на предметы потребления. Оживление переходит в фазу подъёма.

В период подъема, происходит активный рост всех макроэкономических показателей. Растущие цены компенсируются ростом заработной платы и прибыли. Весь объём произведенной продукции поглощается растущим спросом, занятость увеличивается. Через некоторое время экономика достигает высшей точки, которая называется бумом. Бум характеризуется расширением производства, вовлечением в производство дополнительных ресурсов, ростом издержек и соответственно цен. Вместе с этим вновь постепенно возникает перенакопление капитала, нарастают диспропорции между спросом и предложением. Наступает кризис, и экономический цикл начинается снова.

Современный деловой цикл отличается от классического меньшей продолжительностью и сглаженностью циклических колебаний. Это обусловлено, с одной стороны, ускоренным обновлением основного капитала, что уменьшило продолжительность циклов до 5-6 лет. С другой стороны, государство проводит активную антициклическую политику, которая позволяет значительно сгладить колебания макроэкономических показателей в ходе цикла. Вместо фазы «кризис» может иметь место «рецессия» — незначительный спад деловой активности от пика до низшей точки сокращения производства, или даже снижение темпов роста без уменьшения абсолютных объемов производства.

Причины цикличности в экономике – одна из наиболее сложных проблем экономической теории. Разные учёные к причинам существования экономических циклов относят такие экзогенные (внешние) факторы, как воздействие природных условий, политическая нестабильность, психологические факторы: соотношение оптимизма и пессимизма в экономической деятельности предпринимателей.

Эндогенные (внутренние) факторы наиболее продуктивно были исследованы К. Марксом и Дж. М. Кейнсом. Главным фактором кризисов было названо недопотребление. В свою очередь, причиной недопотребления по Марксу, выступает эксплуатация труда капиталом, а с точки зрения Кейнса, недостаток совокупного спроса, обусловлен склонностью людей к сбережениям.

Еще одним важным фактором цикличности в экономике является научно-технический прогресс (НТП).

Отечественный ученый Н. Д. Кондратьев (1892-1938) разработал концепцию «больших циклов конъюнктуры» или «длинных волн». Согласно ей в экономике наряду со средними и короткими циклами действуют продолжительные длинноволновые колебания, охватывающие временной период от 45 до 60 лет. К такому выводу Кондратьев пришел на основе анализа статистических данных (динамики цен, заработной платы, внешнеторгового оборота, добычи полезных ископаемых и металлов и других показателей) экономического развития Англии, Франции и США за 150 лет. В результате исследований он выделил следующие длинноволновые циклы:

Источник